DiskursReview | Arbeitspapiere

Freund-Feind-Begriffe:

Freund-Feind-Begriffe:

Zum diskurssemantischen Feld soziopolitischer Kollektivierung

Autor: Friedemann Vogel

Version: 1.1 / 24.10.2020

Vorbemerkung: Der nachfolgende Text ist ein komprimiertes Arbeitspapier, in der bisherige politolinguistische Ansätze zur Beschreibung und Kategorisierung von politischer Lexik (insb. Schlagwörter, Fahnenwörter usw.) neu sortiert, erweitert und in ein kohärentes Rahmenmodell zu integrieren versucht. Der Fokus liegt dabei auf der Dynamik und Beziehung politischer Semantik/Praxis und ihrer sprachlich-kommunikativen Artikulation. Zu diesem Zweck wird auch ein relationaler Begriff von „politischer Kommunikation“ eingeführt, der sich von vielzitierten, meist nur an Institutionen sowie der Trias „Polity, Policy, Politics“ orientierten und damit im Grunde zirkelhaften Definitionsversuchen unterscheidet. Die Forschungsliteratur ist nur partiell eingearbeitet, da die Eigenkonzeption und Verständigung in der DiMo-Forschungsgruppe im Vordergrund stand bzw. steht. Die hier vorgestellten Überlegungen stehen unter diesem Vorbehalt. (FV, 24.10.2020)

__________________

(1) Mit jeder sprachlichen Äußerung (und das schließt das Nicht-Äußern mit ein) positioniert sich der Sprecher oder Schreiber sowohl innerhalb eines von ihm intersubjektiv (re)konstruierten als auch eines objektiven (d.h. objektivierbaren) diskursiven Raum sozialer Gruppen. Möglich ist dies nur aufgrund der sozialsymbolischen (indexikalischen) Bedeutung kommunikativer Zeichen im Bühlerschen Sinne: jeder kommunikativ genutzte sinnlich wahrnehmbare Ausdruck ist nicht nur perspektivierender Zeiger auf die dingliche Welt; er weist die Kommunikanten symptomatisch zugleich als Träger situativ relevant gesetzter, habitueller Eigenschaften aus. Dies ist nicht nur der Fall bei der Verwendung besonders augenfälliger, weil schon soziopolitisch markierter Lexeme, sondern gilt im Sinne der Sozialstilistik selbst für die kleinsten und unscheinbarsten grammatischen Einheiten.

(2) Jede Zuordnung zu einer sozialen Gruppe geht zugleich mit der Abwahl und damit auch Abgrenzung anderer Gruppen und Gruppeneigenschaften einher. Entscheidend dabei ist zunächst, ob es sich um eine Gruppenkonstitution im privaten (auf situative Vertrautheit und Verständnissicherung im doppelten Sinne ausgerichteten) oder im öffentlichen (auf transsituative Öffentlichkeit ausgerichteten) Kommunikationsraum handelt. Ob ein kommunikativer Raum eher auf Privatheit oder eher auf Öffentlichkeit hin ausgerichtet ist, wird bestimmt einerseits von der Interaktion, andererseits von den (objektivierbaren) historischen Präfigurationen des sozialen Feldes (Anzahl und Art der Diskursakteure und Ideologien) sowie der Interaktions- bzw. Diskursarchitektur (in Anlehnung an Heiko Hausendorf und Reinhold Schmitt 2016: Gestaltung von auf politische Aushandlung hin ausgelegte physisch-bauliche Einrichtungen sowie institutionelle, rechtliche Verfahrenskontexte). Die Referenzräume des Privaten und des Politisch-Öffentlichen sind natürlich nicht statisch, sondern sind als sich wechselseitig bestimmend kontinuierlich Gegenstand der diskursiven Aushandlung (oder auch zeithistorischen Sedimentierung). Generell gilt jedoch: Sollen gruppenübergreifende Interessenskonflikte vermieden oder ausgeglichen werden, bemühen sich die beteiligten Gruppen um eine ‚Privatisierung‘ des Politischen; sie versuchen, den Aushandlungsraum der öffentlichen Wahrnehmung zumindest partiell zu entziehen (Hinterzimmer-Diplomatie, Kamingespräche usw).

(3) In der idealtypisch privaten, auf Vertrautheit, Gesichtswahrung und situative Angemessenheit ausgerichteten (fokussierten) Kommunikation – etwa das Gespräch zwischen PartnerInnen oder FreundInnen beim geselligen Abendspiel, aber auch noch der freundliche Smalltalk an der Bushaltestelle – wird die sprachlich konstituierte Gruppenzugehörigkeit aller Beteiligten kontinuierlich kooperativ (Grice) ausgehandelt oder zumindest vordergründig als kooperativ inszeniert (Goffman). Die Wahl der sprachlichen Mittel, der bearbeiteten Themen sowie der damit implizit oder explizit aufgerufenen Sozialstereotype und Bewertungsregime orientiert sich daran, dass sich möglichst jeder Kommunikant mit vertretbarem Aufwand dem situativen ‚Wir‘ inkludieren kann. Wertungsaussagen werden für interaktive Eingrenzung oder Erweiterung offengehalten, Geltungsansprüche aufeinander abgestimmt. Die Kommunikation ist auf die gemeinsame Inszenierung von sozialattributivem Konsens ausgerichtet. Verstöße gegen diese oftmals ritualisierte Pflege der Ingroup (insb. im Falle drohender Gesichtsverletzungen Einzelner) werden entsprechend sanktioniert, jedoch so, dass dadurch wiederum keine (gar finalen) Ausschlüsse und damit die Gruppenkohärenz gefährdende Situation entsteht (z.B. Frotzeln oder andere, ironisch oder scherzhaft gerahmte Ordnungsrufe, die ihrerseits die Chance für gesichtswahrende Renormalisierung erlauben). Umgekehrt verbietet sich die ernsthafte Anwendung von sozialantagonistischen, gar Freund-Feind-Kategorisierungen auf Mitglieder dieser Ingroup; dort, wo sie sich andeutet, hat sie sozial-disziplinierende Funktion nach innen und dient der Aktualisierung gemeinsam geteilter Wertmaßstäbe und Gruppengrenzen nach außen.[1] Dies ändert sich freilich bei zunehmender Eskalation von Meinungsdifferenzen hin zum offenen Streit. Streit als verbale Konfliktaustragungsform ist in Form und Inhalt geprägt durch kalkulierte Gesichtsverletzungen und das wechselseitige Aufkündigen der Kooperationsmaxime bis hin zum Abbruch der Kooperation oder dem Umschlagen von verbaler in nonverbal-physische Konfliktaustragung. Im eskalierten Streit wird der situative Bezugsrahmen der ‚Ingroup‘ verlassen und quasi schrittweise ‚veröffentlicht‘: fiktive oder tatsächlich anwesende Zuschauer werden eingeteilt in bzw. eingebunden als Zeugen, Mit- oder Gegenkombattanten. Im Zentrum steht dann nicht mehr der Versuch konstruktiver Konfliktbearbeitung, sondern die oft lebhafte Konfrontation von (z.B. (un)angemessenen, (un)erwünschten, uneingelösten, verhinderten, erzwungenen usw.) Lebensentwürfen, die pauschalisierende Zuschreibung von Sozialattributen (d.h. von als abzulehnen oder zumindest als kontrovers geltenden Outgroup-Eigenschaften) sowie die Organisation von Mehr- und Minderheiten – bis hin zu Freund- und Feindschaften – für die jeweilige Position. In der Konflikteskalation weicht selbst das in privater, vertrauter Kommunikation situativ verankerte, interaktive Bemühen um Interessensausgleich einer Semantik der Gegnerschaft und des Kampfes um Interessensdurchsetzung und kollektivierbare Dominanz (aus dem inklusiven Wir wird ein konfrontatives Ihr/Wir-Du/Ich).

(4) Politische Kommunikation ist idealtypisch eine auf transsituative Öffentlichkeit hin orientierte Form strategischer Kommunikation, die auf die verbale (d.h. gewaltfreie) Organisation sozialer Kollektive (Mehr- und Minderheiten, Interessensgruppen) zur Verhandlung, Durchsetzung und Konservierung gesellschaftlicher Ordnungssysteme (insb. Ressourcenverteilung) zielt[2]. Politisch Kommunizierende handeln nicht als Individuen, sondern als Diskursakteure mit dem Geltungsanspruch, stellvertretend für eine soziale Gruppe Position beziehen zu können. Ob und inwiefern dieser Geltungsanspruch legitim ist, bestimmt mithin den Erfolg dieser Akteure. Die jeweiligen Referenzgruppen werden dabei nach innen (Selbstgruppe) wie nach außen (Fremdgruppe/n) semantisch homogenisiert; zugunsten sozialer Kohärenz und kollektiver Handlungsorientierung (oder programmatischen Handlungsausrichtung) wird von (situativen) individuellen sozialen Sonderheiten abstrahiert, werden einzelne Sozialattribute besonders hervorgehoben. Politische Kommunikation ist darum im Kern immer konfliktär und konfrontativ: für sie konstitutiv ist ein semantisch-soziales Feld der dynamischen Opposition (das Koalitionen miteinschließt) semiotisch repräsentierter (und repräsentierbarer!) Kollektive auf einer Skala von selbstreferenzieller Identität (Ich/Wir) über unterschiedliche Stufen variabler Freund-Gegnerschaft (Sie/Ihr) bis hin zur Position absolut antagonistischer, deanthropomorphisierender Feindschaft (Es), deren Adressierung auf semiotisch-diskursive oder gar faktische Vernichtung zielt (Verwehrung des physisch-psychischen Existenzrechts).

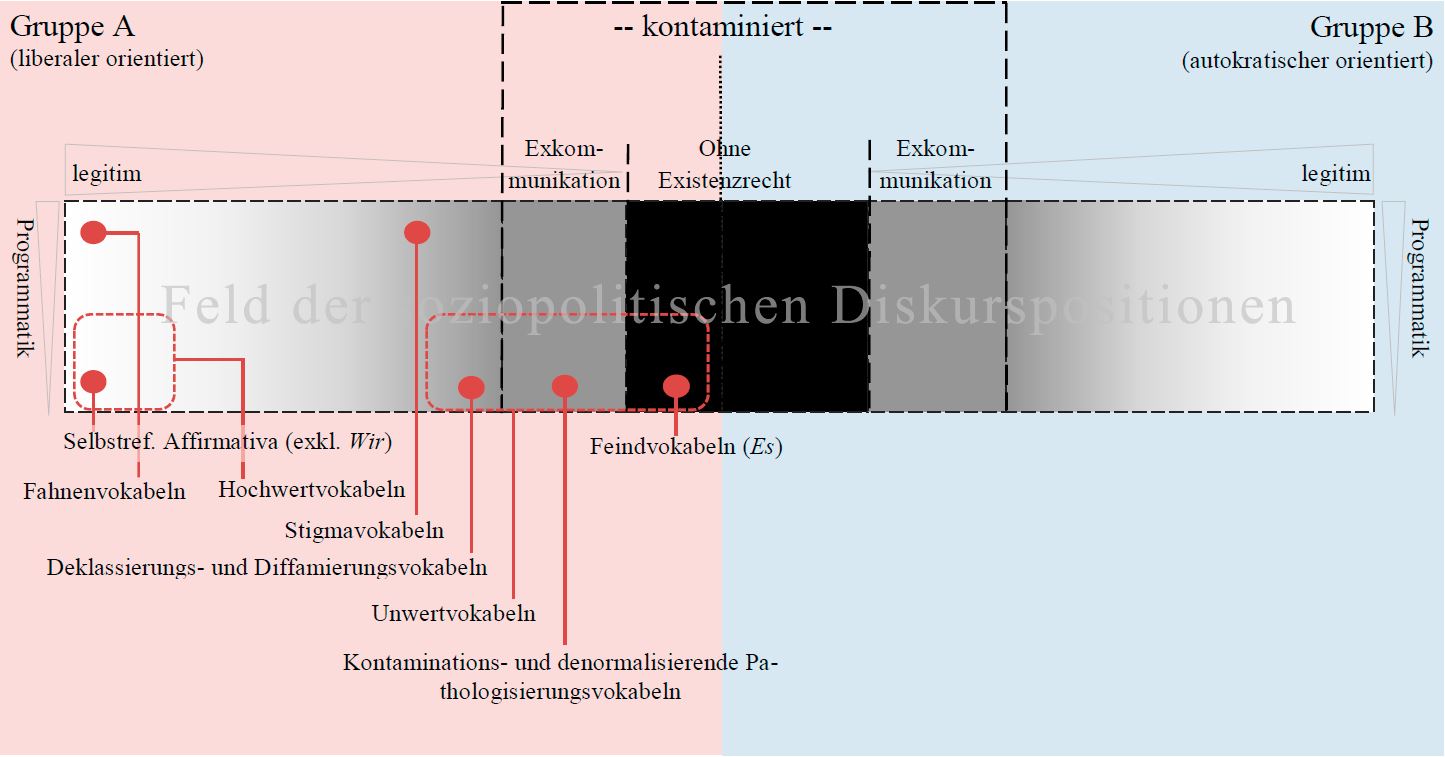

(5) Die Formen und Praktiken politischer Kommunikation dienen im Wesentlichen der transsituativen (idealiter dominanten) Sichtbarkeit und Identifizierung von Kollektiven bzw. Diskursakteuren und ihren programmatischen Ordnungsvorstellungen auf der obigen Skala relativer divergierender Gruppenpositionierungen in Abhängigkeit von der jeweiligen historischen Sozialstruktur. Die Formen lassen sich in semantische Minimaleinheiten differenzieren (z.B. Suffix -ist/-ismus, Namen, Fahnenwort, Slogan, Wappen, Parteifarben, Wahlprogramm usw.), die jedoch gruppenspezifisch (fast?) immer in vielschichtigen, intra- und intertextuell verwobenen Formenkomplexen kontextualisiert und geprägt werden. Mit zunehmender sozialdistinktiver Gebrauchshäufigkeit und transsituativer (räumlich-zeitlich-personeller) Verbreitung erhöht sich der Grad an reziprok antizipierbarer semantischer Sedimentierung politischer Kommunikationsformen, bis sie (und nur solange sie) als öffentlich wirksame „Chiffren von [programmatischen, FV] Gedanken“ (Hermanns) und/oder Schibboleths organisierter Interessensgruppen fungieren. In der Forschung besondere Beachtung gefunden haben so vor allem lexikalische (v.a. Schlagwörter) und phraseologische Einheiten (z.B. Slogans), für die es verschiede Systematisierungsversuche gibt (zuletzt: Hermanns 1994 und Burkhardt 2003). Wenngleich diese Modellierungsvorschläge auf eine lange Tradition politischer Lexikforschung aufbaut und in Forschung und Lehre vielfach angewandt werden, sind sie in Teilen widersprüchlich und unvollständig, und sie begünstigen eine statische Lesart politischer, lexikalischer Ordnungsbegriffe. Demgegenüber wird hier ein Deutungsrahmen präferiert, der kommunikative Muster von Akteurspositionierungen in Abhängigkeit des gesamten soziopolitischen, diskursiven Feldes (in Anlehnung an Bourdieus Feld-Metapher) sortiert. Das Ordnungsschema ließe sich vielleicht wie folgt zeichnen:

Das soziopolitische Ordnungsfeld politischer Kommunikation aus der Perspektive einer Interessensgruppe (hier: Gruppe A) wird geprägt von drei voneinander prototypisch abgrenzbaren Teilfeldern und zwei skalaren diskurssemantischen Ordnungsfaktoren (horizontale und vertikale Achse). Aus Sicht einer maximal homogen konzeptualisierten Selbstgruppe (klassischer Weise aufgerufen durch das exklusive Wir) nimmt die Legitimation[3] für abweichende politische Selbst- bzw. Fremdpositionierungen kontinuierlich ab bis hin zur drohenden oder vollzogenen Exkommunikation aus dem Kreise der legitimen Diskursakteure. „Exkommunikation“ meint dabei, dass damit verbundene politische Positionen aus Sicht der Selbstgruppe weder geäußert noch im Falle ihrer Äußerung beachtet werden dürfen. Mehr noch: wer gegen dieses Beachtungs- oder Objektivierungsverbot verstößt, dem droht selbst die Exkommunikation als nunmehr illlegitimer Diskursakteur. „Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder“ – mit Diskursexkommunizierten spricht man nicht, denn ihre Deutungsrahmen sind überwiegend oder gänzlich inkompatibel (‚irrational‘, ‚krank‘) mit den etablierten Logik- und Plausibilitätsannahmen der Wir-Selbstgruppe. Mit „Schmuddelkindern“ spricht man nicht, das hätte keinen Sinn; man spricht nur über sie, andernfalls droht Ansteckung. Diese Kontaminierungsgefahr gilt auch, allerdings in verschärfter Form für das diskursive Feind-Feld politischer Kommunikation: der Feind ist nicht nur illegitimer Diskursakteur, ihm wird jegliches physisch-psychische Existenzrecht abgesprochen. Während durch eine Exkommunikation bedrohte Diskursakteure prinzipiell wieder diskurssemantisch dekontaminiert und als legitime Akteure rehabilitiert (‚geheilt‘, ‚zur Vernunft gebracht‘) werden können, gilt dies für den Feind gerade nicht. Zu ihm gibt es keine semantische Brücke, nur ggf. situative Hindernisse, seine avisierte Vernichtung sofort zu vollziehen. Die Ausdehnung der oder der Abstand zwischen den drei prototypischen Teilfeldern (legitimes, Exkommunikations- und Feind-Feld) ist nicht nur generell zeithistorisch dynamisch, sondern auch ideologieabhängig. Für liberaler orientierte Gruppen dürfte das Feld graduierbarer, legitimer Diskurspositionen breiter und flexibler sein als bei stärker autokratisch orientierten Gruppen usw. (angedeutet über Gruppe B).

Im neuzeitlich-demokratischen, verfassten Rechtsstaat bilden Recht und Moral zwei wesentliche regulative Ordnungsprinzipien für Ausdehnung und Grenzziehungen des oben (und nachfolgend) skizzierten Diskursfeldes bzw. der Freund-Feind-Positionierungen: Das geltende Recht (insb. Verfassungs- und Völkerrecht) soll grundsätzlich alle Rechtsunterworfenen davor schützen, außerhalb des legitimen Diskursraumes verortet und ausgegrenzt zu werden. Das Bundesverfassungsgericht bringt dies – in Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus – durch eine Art. 1 Abs. 1 GG konkretisierende „Objektformel“ zum Ausdruck: So solle durch den Schutz der Menschenwürde verhindert werden,

„dass [ein Mensch] durch den Staat oder durch seine Mitbürger als bloßes Objekt, das unter vollständiger Verfügung eines anderen Menschen steht, als Nummer eines Kollektivs, als Rädchen im Räderwerk behandelt und dass ihm damit jede eigene geistig-moralische oder gar physische Existenz genommen wird.“[4]

Das verbietet explizit (oder erschwert zumindest) auch die politisch-öffentliche Markierung von Fremdgruppen als Feind-Gruppen im oben genannten Sinne; schon die öffentliche Ächtung von Personen oder Kollektiven als Exkommunizierte ist rechtlich betrachtet zumindest riskant und steht unter Sanktionsandrohung. Aus Sicht des Verfassungsrechts bildet der Freiheitsentzug (Inhaftierung) die Grenze legitimer Fremdgruppen-Verortung. Aber selbst einem Inhaftierten darf nicht prinzipiell (nicht ohne weiteres bzw. nicht in Gänze) die Teilhabe am politisch-öffentlichen Leben verwehrt werden. Werden die durch das Recht definierten Feldpositionierungs- und Sagbarkeitsgrenzen durch Diskursakteure dennoch verletzt (durch Ignorieren, inszeniertes Übersehen oder auch bewussten Widerspruch), müssen diese Grenzübertritte entweder (zumindest vorübergehend) öffentlich kaschiert oder aber gesondert legitimiert werden. Hauptlegitimationsquelle für letztes bildet dann die Domäne der „Moral“, also alle außerrechtlichen[5] normativen sozialen/gesellschaftlichen Ordnungsvorstellungen (Benimmvorschriften), die jedoch im Unterschied zu Rechtsvorschriften selektiv herangezogen werden können. Bekannte Beispiele für moralisierend legitimierte verfassungs- und völkerrechtliche Grenzübertritte jüngerer Zeit sind etwa die aktive (Herbeiführung) oder passive (Duldung) Unterstützung von Angriffskriegen oder sog. „gezielte Tötungen“ durch ausländische Dienste (man erinnere sich zuletzt an die Debatte um Merkels Freude über die Ermordung von Osama bin Laden 2011).

In der politischen Kommunikation lassen sich kommunikative Formgebrauchstypen bzw. Form-Funktions-Korrelate differenzieren, mithilfe derer Diskursakteure sich selbst (Selbstgruppe) und verschiedene gegnerische Fremdgruppen relativ auf dem soziopolitischen Feld bezeichnen und damit zugleich öffentlichkeitswirksam strukturieren[6]. Dabei rufen die verschiedenen Formgebrauchstypen nicht nur den Grad an relativer Legitimität, sondern auch in verschiedenem Umfang den denotativ-deontischen Gehalt (Programmatik) der jeweiligen Feldposition auf. Wenn im Folgenden die Rede von „Vokabeln“ ist, sind damit nicht allein Wörter, sondern prinzipiell auch Mehrworteinheiten und andere semiotische Realisierungen gemeint.

- Fahnenvokabeln sind prototypisch jene kommunikativen Einheiten, die in ihrem Gebrauch Schibboleth-gleich das soziopolitische Programm der Selbstgruppe in verdichteter, affektiv-besetzter und sich selbstlegitimierender Form aufrufen und im öffentlichen Diskurs sichtbar machen. Fahnenvokabeln (Wörter, Syntagmen, auch Bilder/Symbole usw.) erfüllen damit eine deontisch-propagierende Funktion nach außen, und ‚wirken‘ disziplinierend-solidarisierend nach innen. Prototypische Beispiele: Demokratischer Sozialismus der SPD bis 2003; Internationale Solidarität der Arbeiterbewegung in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre; ökologisch und basisdemokratisch als Leitbegriffe der Grünen in ihrer Gründungszeit; Black Lives Matter als Slogan behördlich diskriminierter afroamerikanischer Bevölkerungsgruppen; Multikulturelle Gesellschaft als Losung der SPD-Einwanderungspolitik der 1980er Jahre usw.

- Programmvokabeln (im Sinne Burkhardt 2003, S. 102) wie Solidarpakt, Aufbau Ost, Agenda 2010 bilden eine Variante von Fahnenvokabeln, bezeichnen aber soziopolitische Handlungsprogramme kürzerer/mittlerer temporaler Reichweite. Für ihre Abbildung in der obigen Skizze müsste eine temporale dritte Dimension eingeführt werden.

- Stigmavokabeln sind das Pendent zu Fahnenvokabeln, insofern sie ein bereits in der Öffentlich als bekannt vorausgesetztes, soziopolitisches Programm einer politischen Fremdgruppe öffentlich identifizieren, jedoch in einer pejorativen Rahmung als illegitime Feldposition markieren. Stigmavokabeln sind daher immer zugleich eine Konzession an die gegnerische Fremdgruppe und die Geltungsreichweite ihrer Feldposition; sie weisen die adressierte Fremdgruppe als prinzipiell diskursfähig (relativ legitim) aus. Prototypische Beispiele: Altpartei zur negativen Evaluierung der etablierten Parteien und ihrer Politik; Gutmensch zur Diskreditierung von Asyl-Befürwortern im Kontext der Flüchtlingsbewegung in den 2010er Jahren; Herdprämie als pejorative Alternative von Linksliberalen gegenüber dem Fahnen- bzw. Programmwort Betreuungsgeld der Konservativen (CSU) 2013; Multikulti gegenüber Multikulturelle Gesellschaft[7].

- Selbstreferenzielle Affirmativa markieren die eigene Selbstgruppe als Ort maximal legitimer soziopolitischer Feldposition, die deshalb gänzlich oder weitestgehend auf eine (nur Explikation von?) Programmatik verzichten kann, weil sie im Punkt maximaler Selbstaffirmation präsupponiert wird. Hierzu zählt (in der politischen Kommunikation!, s.o.) die Verwendung von Pronomina der 1. Person Plural, das exklusive Wir (als Motto im Fußball: Mia san mia), das aber strategisch situativ flexibel ausgedehnt werden kann (Verwendung als den Adressaten inkludierendes Wir). Auch semantisch im Wesentlichen auf Affirmation und konnotativen Wohlklang zielende Selbstqualifizierungen (Leistungsträger, Verantwortungsträger) zählen in diese Kategorie.

- Hochwertvokabeln benennen nicht einfach „Grundwert[e]“ einer Gesellschaft (so aber etwa Hermanns 1994, S. 18). Vielmehr handelt es sich um Ausdrücke, die durch ihren gruppenübergreifenden Gebrauch in der politischen Kommunikation einen Großteil ihrer programmatischen Schibboleth-Funktion verloren haben und im Wesentlichen zur Ausflaggung der (sich äußerenden) Selbstgruppe bzw. ihres soziopolitischen Programms als legitime Feldposition dienen. Aus einer Metaperspektive betrachtet sind Hochwertvokabeln darum ideologisch polysem (Dieckmann 1975, S. 70) – sie erhalten eine gruppenspezifische Konnotation, wie im folgenden Beispiel deutlich wird:

Wir verstehen Entwicklungspolitik als globale Strukturpolitik. Wir wollen einen Rat für Menschenrechte Nachhaltigkeit und Frieden einführen, der relevante Gesetzesvorhaben prüft. Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre Hilfe und Klimaschutz brauchen verlässliche Finanzierung. (Grüne.de, https://www.gruene.de/themen/globalisierung; 02.10.2020)

Ein ganzheitliches Konzept muss her, dass die Tragfähigkeit des deutschen Rentenversicherungssystem garantiert. Nachhaltigkeit heißt, dass die Beitrags- und Leistungsseite langfristig gewährleistet ist gegen demographische, wirtschaftliche und politische Risiken. (Alice Weidel, 20.04.2020, https://www.afd.de/weidel-nicht-auf-die-vorschlaege-der-bundesregierung-hereinfallen/; 02.10.2020)

Häufig sind Hochwertvokabeln – Freiheit, Demokratie, gerecht, Gleichheit, innovativ/nachhaltig, Transparenz usw. – solche Ausdrücke, (a) die in der Regel eine lange historische Tradition in der politischen Kommunikation haben; (b) wiederholt, gruppendivergierend und unter unterschiedlichen historischen Bedingungen und für unterschiedliche politische Ziele gebraucht wurden; (c) die Teil normativer (sanktionsbewehrter), gesellschaftskonstitutiver Texte mit weitreichendem Geltungsanspruch waren und/oder sind (Grundgesetz, Chartas, Tugendkataloge, die Bibel). Politische Akteure können Hochwertvokabeln deshalb nur schlecht ignorieren, nur unter großen Exkommunikationsrisiken negieren und daher besser konnotativ für die eigene Selbstgruppe um- oder zurechtdeuten.

- Als Unwertvokabeln etablierte Ausdrücke bezeichnen aus der Perspektive der Selbstgruppe soziopolitische ‚Un-Orte‘ auf der Skala möglicher Diskurslegitimation[8]. Im Vordergrund von Unwertvokabeln steht nicht das Aufrufen einer gegnerischen Programmatik, sondern vor allem die abwertende Markierung der Fremdgruppe als relativ illegitimer, exkommunizierter oder existenzrechtloser Diskursakteur. Je nach Diskursteilfeld lassen sich prototypisch[9] verschiedene Unterkategorien differenzieren:

Deklassierungs- und Diffamierungsvokabeln (verbal wie ikonisch) umfassen eine breite Varianz an Ausdrücken[10], die die adressierte soziopolitische Fremdgruppe als soziales Wesen infantilisieren, pathologisieren, beleidigen oder anderweitig öffentlich herabsetzen (Mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch; Demonstranten als Covidioten; Trump über Biden: creepy / sleepy Joe; Jude, Schwuler, Zigeuner in stigmatisierender Verwendung usw.), auf eine mehrheitlich unerwünschte Funktion reduzieren (funktionsreduktionistische Appellativa wie Lobbyist oder Vertreter; Laufbursche von Putin) oder prädikativ in die Nähe krimineller Organisationen bringen. Deklassierungs- und Diffamierungsvokabeln sind in der politischen Kommunikation oft in ritualisierte und damit normalisierte Kampf-Inszenierungen eingebettet. Das ist bei einer auf Exkommunikation oder gar Feind-Markierung zielenden Verwendung von Ausdrücken gerade nicht mehr der Fall.

Deklassierungs- und Diffamierungsvokabeln (verbal wie ikonisch) umfassen eine breite Varianz an Ausdrücken[10], die die adressierte soziopolitische Fremdgruppe als soziales Wesen infantilisieren, pathologisieren, beleidigen oder anderweitig öffentlich herabsetzen (Mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch; Demonstranten als Covidioten; Trump über Biden: creepy / sleepy Joe; Jude, Schwuler, Zigeuner in stigmatisierender Verwendung usw.), auf eine mehrheitlich unerwünschte Funktion reduzieren (funktionsreduktionistische Appellativa wie Lobbyist oder Vertreter; Laufbursche von Putin) oder prädikativ in die Nähe krimineller Organisationen bringen. Deklassierungs- und Diffamierungsvokabeln sind in der politischen Kommunikation oft in ritualisierte und damit normalisierte Kampf-Inszenierungen eingebettet. Das ist bei einer auf Exkommunikation oder gar Feind-Markierung zielenden Verwendung von Ausdrücken gerade nicht mehr der Fall.

- Kontaminations- und denormalisierende Pathologisierungsvokabeln sind solche Ausdrücke bzw. Äußerungen, die die referierte Fremdgruppe als nicht-legitimen soziopolitischen Diskursakteur ausschließen sollen. Sie dienen darum weniger der konfrontativen Auseinandersetzung mit der Fremdgruppe (und dort vertretenen handlungsleitenden Konzepte), als vielmehr zur Sozialdisziplinierung der Selbstgruppe bzw. aller ‚noch-legitimen‘ Fremdgruppen. Kontaminationsvokabeln assertieren denotativ häufig einen pathologischen (oder anderweitig anormalen) Zustand kommunikativer und/oder kognitiver Fähigkeiten der Adressierten, den ihn/sie als ernstzunehmenden Diskurspartner exkommuniziert und sein soziopolitisches Umfeld als „gedankliches Sperrgebiet“ ausweist (vgl. Mausfeld 2018, 74f.). Sie lassen sich ferner funktional dadurch von bloßen Deklassierungsvokabeln unterscheiden, dass für sie ein (auch metasprachliches) Objektivierungsverbot gilt: Der Versuch, die stigmatisierende Zuschreibung einer (wertneutralen) Sprach- bzw. Diskurskritik zuzuführen und erst recht jegliche Andeutung, die kontaminierte Diskursposition in den legitimen Möglichkeitsraum zu verschieben, löst bei den Verwendern den Vorwurf aus, man vertrete möglicherweise selbst die kontaminierte soziopolitische Position. Der erfolgreiche Einsatz von Kontaminationsvokabeln schafft daher auch situativ eine latente Semantik des Verdachts gegenüber allen (legitimen) Diskursagenten. Genau darin liegt das sozialdisziplinierende Moment. Beispiele für aktuelle Kontaminationsvokabeln sind der nicht-terminologische Gebrauch des Ausdrucks Verschwörungstheoretiker (vgl. Vogel 2017), die Bezeichnung Sympathisant (einschl. themenspezifischer Varianten wie Putin-Versteher), besorgte Bürger, Esoteriker, Coronaleugner, der Twitter-Hashtag #HeilenwieTrump oder im Kontext sozialer Medien auch die Rollenbezeichnung Troll für Personen, die wiederholt gegen den Common Sense der Mehrheitsgruppe verstoßen.

- Der Übergang von Deklassierung (situativer Geltungsanspruch) zu Diffamierung (Abwertung erhält habituelle Konnotation) oder Kontamination (siehe folgend) ist sicher fließend. Auch gibt es wohl eine weiter zu klärende Hierarchie der Abwertungen bzw. von Kontaminationsgraden: so wiegen ritualisierte Kriminalisierungen (Schäuble als Gauner) oder Infantilisierungen (Piraten als politisch unreif) einer Fremdgruppe weniger schwer als ihre Pathologisierung (Ist der US-Präsident psychisch krank?) oder Sexualisierungen, die etwa den latenten oder offenen Vorwurf des Kindesmissbrauchs implizieren (Pädophile bei den Grünen; Perversling; Kinderschänder usw.).

- Feindvokabeln schließlich sind Äußerungen mit der Funktion, der so referierten Fremdgruppe nicht nur die Diskursteilhabe, sondern jegliches physisch-psychische Existenzrecht abzusprechen und latent oder explizit (die Selbstgruppe) zu ihrer Vernichtung aufzurufen. Dies gilt m.E. für alle Arten der im (latenten) Krieg nicht-ritualisiert gebrauchten deanthropomorphisierenden Appellativa (Monster, Bestie, Ungeziefer, Abschaum, Zecke ) oder ‚Front‘/‚Kampf‘-assoziierende Bezeichnungen (Feind, Querfront, Kollaborateur, Gotteskrieger)[11]. Zum diskursiven Ausnahmezustand des Krieges (einschl. Zeiten der Vorbereitung) gehört allerdings, dass im Prinzip auch jede sonst wertneutrale oder affirmative Selbstbezeichnung der Fremdgruppe zur Feindvokabel avancieren kann. Ja, jegliche kommunikative Referenz auf den Feind steht letztlich immer im Dienste der vorbereitenden, begleitenden oder nachträglichen (historisierenden) Legitimierung existenzvernichtender Aktivitäten.

Die (abgestufte) Verwendung von delegitimierenden Gegner-Vokabeln zeigt an, wie der Sprecher einen Wir-gegen-die-anderen-Konflikt definiert und bewertet sehen möchte. Die Verwendung von Feindbegriffen kann strategisch sein oder einfach eingelebt. In keinem Falle kann von der verwendeten Begrifflichkeit unmittelbar auf Tragweite und Ausmaß des zugrundeliegenden Konflikts geschlossen werden. Damit ein Konflikt antagonistisch, das heißt: nicht regulierbar und nicht normalisierbar wird, müssen viele weitere Bedingungen erfüllt sein (vgl. Link 2018). Ob politische Gegnerschaft als unversöhnlich oder als kompromissfähig kodiert wird, ist eine taktische Frage. Wer Kompromissfähigkeit signalisiert, signalisiert auch Schwäche, und wer Antagonismus signalisiert, der signalisiert auch die eigene Kampfbereitschaft.

Neben diesen Prototypen der kommunikativen Freund-Feind-Identifizierung gibt es weitere Form-Funktions-Korrelate, um die Selbstgruppe und verschiedene Fremdgruppen relativ zueinander auf dem soziopolitischen Feld in eine sichtbare Diskursorientierungsstruktur zu bringen. Hierzu gehören etwa soziopolitische Deixis (oben, unten, links, rechts, linksaußen, rechtsaußen) und andere morphologisch-lexikalische Gruppenfeldpositionierer wie Mitte, Rand/Ränder, Rebellen, Splittergruppe, Separatisten, Freischärler, Unabhängigkeitskämpfer, Protestbewegung, populistisch, extrem, radikal, fundamentalistisch, fanatisch, gemäßigt, moderat, militant, terroristisch, erz- und viele andere. Manche vor allem metadiskursiv genutzten Attribute ermöglichen eine relative Positionierung divergenter Gruppen unabhängig von jeglicher Programmatik (etwa verfeindet, rivalisierend, verbündet); andere lexikalische Diskurspositionierer enthalten zumindest Spuren programmatischer Orientierung (säkular, nationalistisch, liberal, neoliberal, konservativ usw.).

(6) Die verschiedenen Diskurspositionen sind Gegenstand fortwährender Aushandlung. Damit verbunden sind wiederkehrende Praktiken, die darauf abzielen, die gegnerische Feldposition zu okkupieren: indem sie (a) die öffentlich-semiotische Sichtbarkeit des soziopolitischen Programms des Gegners einschränken, und/oder (b) die gegnerische Feldposition delegitimieren.

- Gelingt es, eine Fahnenvokabel des gegnerischen Kollektivs ausdrucksidentisch zur Stigmavokabel umzudeuten, kommt dies einer öffentlich-diskursiven Entwaffnung gleich und schafft im gegnerischen kommunikativen Feld potentielle große Verwirrung. Ein Ausdruck wie politische korrekt hat programmatisch, als (ironisches) Fahnenwort einer emanzipatorischen Bewegung in den USA begonnen, ist aber inzwischen ein hoch aggregiertes Stigmawort der Neuen Rechten, die mit politisch korrekt alles zusammenfasst, was ihr an der progressiv-neoliberalen Moralisierungskultur und ihren Sprachregelungen nicht passt (Erdl 2004). Programmatisch wird der Ausdruck praktisch nicht mehr verwendet.

- Die gezielte Etablierung von Stigmavokabeln als „Gegenschlagwörter“ (Multikulti vs. Multikulturelle Gesellschaft) sowie generell jede pejorative Ko(n)textualisierung von gegnerischen Fahnenvokabeln durch kompositionale und andere Prädikationen (Inklusion → Inklusionsexperiment) zielen auf Delegitimierung des gegnerischen soziopolitischen Programms durch semantische ‚Verschmutzung‘[12].

- Kontaminationsvokabeln sind meist eingebettet in komplexere Praktiken, die darauf abzielen, die (latent oder vollzogen) exkommunizierte Fremdgruppe zu isolieren und potentielle Annäherungsversuche (auch von Mitgliedern der eigenen Selbstgruppe gegenüber der Fremdgruppe) zu unterbinden. Dies geht einher mit öffentlichen Ermahnungen (Ordnungsrufen) und der expliziten oder impliziten Androhung von Sanktionen bei Normverstößen[13]. Kontaminationsvokabeln und andere Zeichen mit appellativer Warnfunktion werden dann überall dort als Warnhinweise (gleich diskursiven Verkehrsschildern) aufgestellt und verteilt, wo eine Berührung mit der kontaminierten Fremdgruppe droht.

- Exkommunizierte Diskursakteure können auch wieder dekontaminiert und als legitime Positionierungen rehabilitiert werden, vorzugsweise durch die einst kontaminierende Gegnergruppe oder durch ein anderes noch im legitimen Diskursraum operierendes Kollektiv. Zur Dekontaminierung geeignet sind alle kommunikativen Operationen, die das Kontaminierte mit (noch oder neu-) affirmativer Semantik prädizieren (etwa inszenierte öffentliche Auftritte von Angehörigen der legitimen und der exkommunizierten Gruppe, die Vergabe von sichtbaren Ämtern udgl.).

- Eine (De)Kontaminierung kann allerdings auch ohne gezielte strategische Intervention erfolgen, dann nämlich, wenn sich die Feldgrenzen zwischen legitimen und exkommunizierten Diskursfeldern global verschieben. Dies dürfte sich insbesondere darin bemerkbar machen, dass Positionen (Aussagetypen) im öffentlichen Raum historisch betrachtet systematisch mehr oder auch weniger tabuisiert (sagbar) sind. Indikatoren für solche Verschiebungen könnte eine längerfristig abweichende Frequenz und semantische Ausrichtung von Hochwert- und Unwertvokabeln sein.

- Solche Diskursverschiebungen können von durch Exkommunikation bedrohten Diskursakteuren wiederum strategisch schlicht behauptet werden (Cancel Culture, Linksruck, linke Hegemonie), eine Strategie, die – wenn ich recht sehe – nur situativ über einen inszenierten Opfer-Topos selbst-dekontaminieren, aber zumindest kurzfristig keine tatsächliche Diskursverschiebung auslösen kann (andernfalls wäre die inszenierte Behauptung unnötig – die ja riskant ist, da sie die eigene Feldposition als exkommunizierte reproduziert).

- Bekannt ist die Praxis der strategischen Selbst-Affirmation von Deklassierungs- und Abwertungsvokabeln, um diese einerseits für die Gegnergruppe unbrauchbar zu machen (ein diskursives Schwert abstupfen) oder gar komplett aus der Hand nehmen und neu besetzen. Feindbegriffe wie schwul oder Nigger wurden etwa von den so charakterisierten Gruppen aufgenommen und zu Selbstbezeichnungen gemacht, wie schwul in der Homosexuellenbewegung und Nigger im schwarzen Rap und Hiphop.

- Als „lexikalisches Diffundieren“ beschreibt Klein (2014, 330ff.) eine Wahlkampfstrategie (, bei der versucht werde, „Markenwörter aus dem Ideologievokabular“ einer Fremdgruppe (hier: der SPD) „in bedeutungsähnlichen, deontisch positiven Allerweltswörtern zu ertränken.“ Gemeint ist der Versuch, Fahnenvokabeln der gegnerischen Gruppe (z.B. sozial oder solidarisch) nicht zu übernehmen, sondern sie durch Einbindung in ein allgemeineres, weniger programmatisch markiertes (Hochwert-)Wort- bzw. Begriffsfeld zu verwässern. Diese Praxis zielt im Grunde auf die langfristige semiotische Entwaffnung (Invisibilisierung) des Gegners auf dem soziopolitischen Feld.

- Die leichtfertige Verwendung von Deklassierungs-, Kontaminations- oder Feindvokabeln wirkt in der Regel konfliktverschärfend. Sie kann auch dazu führen, dass ein der entsprechende Begriff überdehnt (und in der Folge wirkungslos) wird. Wenn z.B. alle, die eine medienmächtig herrschende Meinung nicht teilen, als Verschwörungstheoretiker diffamiert werden, wird der Begriff seine abschreckende Wirkung rasch verlieren (und denen auf die Füße fallen, die ihn leichtfertig überdehnt haben).

- Eine ähnliche entwaffnende Funktion gegenüber gegnerischen Fremdgruppen hat die gezielte öffentliche Inszenierung sowohl von (Selbst-)Kritik, Konflikt bzw. politischen Antagonismen als auch von Harmonie zwischen im Grunde temporär koalierenden Selbst- und Fremdgruppen. Die Entwaffnung des eigentlichen Gegners erfolgt hier jedoch in unterschiedlicher Weise: Im Falle der Konflikt-Inszenierung werden gravierendere Angriffe von Fremdgruppen öffentlich abgeblendet; im Falle der Harmonie-Inszenierung (Vermeidung jeglicher Polarisierung, Betonung von Konsens und Einheit) werden mögliche Angriffe von Fremdgruppen delegitimiert.

- Bei Verrechtlichung können Stigma-, Kontaminations- bzw. Feindvokabeln hegemonial sedimentiert (d.h. auch der situativen öffentlichen Aushandlung zumindest ein Stück weit entzogen werden) und anschließend ihre Ausschlussfunktion oder anderweitige Sanktionierung der damit referierten Fremdgruppe exekutiv bewehrt werden. Dies geschieht (vermutlich überwiegend) durch eine positive Konturierung der Selbstgruppe (über verfassungsrechtliche Grundsätze) und (vermutlich seltener) über eine explizite Benennung der auszuschließenden Fremdgruppe (insb. über das Strafrecht, für das entsprechend auch besondere Bestimmtheitsanforderungen gelten). Beispiele für letzteres sind nicht nur Gattungsbezeichnungen für verschiedene Tätergruppen (Terroristen, Störer, Bande usw.), sondern auch für inkriminierte politische Gruppen (vgl. etwa den Radikalen-Erlass von 1972[14]). Die rechtsdogmatische Fixierung und Sanktionierung von Fremdgruppen geht in der Regel auch mit Vorschriften einher, die die soziopolitische Sichtbarkeit der Fremdgruppe effektiv einschränken soll, etwa das Verbot verfassungsfeindlicher Symbole (z.B. nationalsozialistische Fahnen, Wappen, Piktogramme, Gesten). Lässt sich ein gänzliches Verbot (noch) nicht realisieren, kann zumindest die zeichenbasierte Stigmatisierung solcher Fremdgruppen verrechtlicht werden – etwa durch die Möglichkeit, sie zu beobachten und die Beobachtung öffentlichkeitswirksam zu dokumentieren/inszenieren (etwa in Form der Verfassungsschutzberichte).

Literaturverzeichnis

Bourdieu, Pierre (2005): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Burkhardt, Armin (2003): Deutsche Sprachgeschichte und politische Geschichte. In: Werner Besch (Hg.): Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. 2. vollständig neu bearbeitete und erw. Aufl. Berlin, New York: W. de Gruyter (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft Manuels de linguistique et des sciences de communication, Bd. 2), S. 98–122.

Dieckmann, Walther (1975): Sprache in der Politik. Einführung in die Pragmatik und Semantik der politischen Sprache ; mit einem Literaturbericht zur 2. Auflage. 2. Aufl. Heidelberg: Winter (Sprachwissenschaftliche Studienbücher: Abt. 2).

Erdl, Marc Fabian (2004): Die Legende von der Politischen Korrektheit. Zur Erfolgsgeschichte eines importierten Mythos. Bielefeld: transcript Verlag (Lettre). Online verfügbar unter http://www.content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783839402382.

Geddes, Clara (2018): Shaping Saddam: How the Media Mythologized A Monster. Hg. v. The Yale Review of International Studies. Online verfügbar unter http://yris.yira.org/acheson-prize/2473, zuletzt aktualisiert am 03.06.2018, zuletzt geprüft am 09.10.2020.

Haug, Wolfgang Fritz; Haug, Frigga; Jehle, Peter (seit 1997): Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus. Berlin: Argument-Verl. Heiko Hausendorf; Reinhold Schmitt (2016): Interaktionsarchitektur und Sozialtopografie. Basiskonzepte einer interaktionistischen Raumanalyse. In: Heiko Hausendorf, Reinhold Schmitt und Wolfgang Kesselheim (Hg.): Interaktionsarchitektur, Sozialtopographie und Interaktionsraum, S. 27–54.

Hermanns, Fritz (1994): Schlüssel-, Schlag- und Fahnenwörter. Zu Begrifflichkeit und Theorie der lexikalischen „politischen Semantik“. Arbeiten aus dem Sonderforschungsbereich 245. Sprache und Situation. Mannheim: Institut für deutsche Sprache.

Klein, Josef (2014): (Fast) alles ist gut – mit Angela Merkel als Kanzlerin. In: Josef Klein (Hg.): Grundlagen der Politolinguistik. Ausgewählte Aufsätze. Berlin: Frank & Timme (Sprachwissenschaft, v.23), S. 325–338.

Link, Jürgen (2018): Normalismus und Antagonismus in der Postmoderne. Krise, New Normal, Populismus. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Mausfeld, Rainer (2018): Warum schweigen die Lämmer? Wie sich die Herde durch Meinungsmanipulation steuern lässt. 1. Aufl. Frankfurt: Westend.

Fußnoten

[1] Wer seit 2018 im engsten Freundeskreis über Geflüchtete und nicht über Flüchtlinge (oder gar Asylanten) spricht, mag sich auf die identische Referenzgruppe beziehen; wichtiger ist dem Sprecher aber, sich selbst und die Angesprochenen als Angehörige einer ‚linksliberalen‘, ‚bildungsbürgerlichen‘, ‚aufgeklärten‘, ‚sprachsensiblen‘ usw. Sozialgemeinschaft zu etablieren bzw. zu bestätigen. Wer das Gender-Sternchen (*) in seiner privaten Korrespondenz mit Freunden oder Verwandten verwendet, positioniert sich und auch den Adressaten auf dem aktuellen politischen Kampffeld, er bringt das Öffentliche in das Private. Je nach sozialer Beziehung zwischen den Kommunikanten kann das stark irritieren oder auch in Konflikt-bearbeitende Sequenzen münden.

[2] Dagegen Burkhardt (2003): „Danach ist politische Kommunikation durch das Nebeneinander von verbalen und nonverbalen Zeichenhandlungen, durch Intentionalität sowie durch die Ausrichtung auf einen kollektiven Rezipienten gekennzeichnet” (98). – Das trifft auf zahlreiche Kommunikationsformen zu, nicht nur politische. Andere Definitionsversuche (z.B. Erfurt 1988) sind zirkulär (…”auf politische Bewusstseinsinhalte…ausgerichtet”).

[3] In Anlehnung an Bourdieus Begriff der „legitimen Geschmacks“ (Bourdieu 2005).

[4] Christian Stark (2005), Artikel 1, Münchner Grundgesetz-Kommentar, Rn. 17.

[5] Das schließt natürlich überhaupt nicht aus, dass moralische Argumente regelmäßig Eingang in die Rechtspraxis finden.

[6] Schon bei Gramsci findet sich der Gedanke, sprachliche Grammatik sei immer zugleich auch politische Grammatik (Haug et al. seit 1997, Band 5, 940).

[7] Die Ausdrücke Herdprämie und Multikulti illustrieren anschaulich die Funktion von Stigmavokabeln als „Gegenschlagwörter“ im Sinne Burkhardts (2003), ein dem Fahnenwort unmittelbar „entgegengesetztes“ Schlagwort.

[8] In der Politolinguistik gelten „Unwertwörter“ als „ideologisch-polyseme“ Schlagwörter (Burkhardt 2003 via Diekmann 1964) und parteiübergreifend negativierende Schlagwörter; das greift m.E. zu kurz.

[9] Unwertvokabeln können situativ abhängig schnell die Unterkategorie wechseln: was in der einen Situation ‚nur‘ populistisch ist, ist im nächsten Moment rassistisch oder faschistisch. Ein Troll in der Internetkommunikation kann exkommuniziert toleriert – oder im nächsten Moment als ‚Feind‘ aktiv bekämpft werden.

[10] Bei Burkhardt 2003 beschränkt auf „Scheltwörter“ als „auf die Perspektive einer Partei beschränkte Abwertungen“.

[11] Ein materialreicher Essay zum Wandel der Figur von Saddam Hussein in der amerikanischen Regierungspropaganda illustriert das sehr anschaulich: Geddes 2018.

[12] Das ‚reine‘ Fahnenwort wird zum ‚schmutzigen Schneeball‘ umgedeutet.

[13] Siehe etwa jüngst die Kritik am Zusammentreffen von Lafontaine mit Sarrazin (vgl. etwa Tagesspiegel Online vom 30.09.2020, https://www.tagesspiegel.de/politik/lafontaine-macht-maskottchen-fuer-sarrazin-ex-linken-chef-bringt-genossen-gegen-sich-auf/26230886.html, 10.10.2020).

[14] Mbl. NW. 1972, S. 342.

Zitiervorschlag

Vogel, Friedemann (2020): Freund-Feind-Begriffe: Zum diskurssemantischen Feld soziopolitischer Kollektivierung. In: Diskursmonitor. Online-Plattform zur Aufklärung und Dokumentation von strategischer Kommunikation. Online unter: https://diskursmonitor.de/review/arbeitspapiere-fv-1/.