DiskursGlossar

Boykottaufruf

Kategorie: Techniken

Verwandte Ausdrücke: Streikaufruf, Desinvestition, Embargo, Girlkott, Buykott, Vote with your wallet,

Siehe auch: Macht, Protest, Demonstrieren, Guerillakommunikation, Moralisierung, Kampagne, Politische Aktion, Cancel Culture

Autor/in: Sarah Schröder

Version: 1.0 / Datum: 27.11.2025

Kurzzusammenfassung

Der Boykottaufruf ist eine Maßnahme, die darauf abzielt, ein Ziel, also meist eine Verhaltensänderung des Boykottierten, hervorzurufen, indem zu einem Abbruch etwa der wirtschaftlichen oder sozialen Beziehungen zu diesem aufgefordert wird. Damit stellen Boykottaufrufe eine kommunikationsstrategische Praktik zur Machtgewinnung dar. Häufig werden Boykottaufrufe auch als Kampfmittel im Arbeitsrecht betrachtet, hier zeigt sich eine Verwandtschaft zum Streikaufruf. Während sich jedoch Streikaufrufe zur Vorenthaltung der Arbeitsleistung nur an direkt beteiligte Personenkreise richten, zeichnen sich Boykottaufrufe durch den Einbezug einer größeren Zielgruppe aus. Neben wirtschaftlichen bzw. arbeitsrechtlichen Gründen kommen aber auch etwa politische, religiöse oder ökologische Bedingungen, die als moralischer Missstand empfunden werden, als Anlass für einen Boykottaufruf in Frage. Damit kann Boykott als eine Form von Protest angesehen werden und ist häufig Teil von größeren Kampagnen. Aufgrund der dadurch drohenden Imageschäden können symbolische Boykotte auch dann erfolgreich sein, wenn sie in wirtschaftlicher Hinsicht eigentlich nicht effektiv sind. Eine Gegenstrategie der Boykottierten besteht etwa in Versuchen, die Sichtbarkeit bzw. mediale Aufmerksamkeit zu reduzieren.

Erweiterte Begriffsklärung

Nach einer allgemeinen Definition stellt ein Boykott eine Verabredung dar, „Kontakte mit einer Person zu vermeiden und v. a. keine Verträge mit ihm abzuschließen“ (Alisch/Arentzen/Winter 2004: 516). Hinzu tritt jedoch oft das Ziel, durch diese Verabredung eine Verhaltensänderung hervorzurufen. Der Boykottaufruf kann demnach als eine „extreme Erscheinungsform öffentlicher Kritik“ betrachtet werden (Klein 1990: 257), bzw. als ein Druckmittel, Zwangs- oder Kampfmittel sowie ein Protestinstrument oder Bestrafungsmittel (vgl. Wilhelm 2017: 781). Die Bedeutung von Boykotten im Protest bzw. Widerstand wurde bereits 1973 von Gene Sharp in seiner Klassifikation der Methoden der gewaltfreien Aktion beschrieben, wobei er sozialen und wirtschaftlichen Boykott (vgl. Sharp 1973) unterscheidet.

Ein Boykott basiert dabei auf einem Dreiecksverhältnis zwischen Boykotturheber und Boykottziel sowie Adressaten des Boykottaufrufs, bei dem zentral ist, dass der Urheber die Adressaten „dazu auffordert, durch ein aufeinander abgestimmtes, gegen den Verrufenen gerichtetes Verhalten auf die Erreichung eines bestimmten Erfolges hinzuwirken“ (vgl. Klein 1990: 257). Ein Boykott lässt sich demnach genauer definieren als

eine vielgestaltige, durch planmäßige Verrufserklärung und Ächtung in Gang gesetzte Organisation, durch die der Boykotteur zum Abbruch der wirtschaftlichen, sozialen oder sonstigen Beziehungen zu einem Dritten mit dem Ziel aufruft, den Boykottierten zu einer bestimmten Verhaltensänderung zu zwingen (Wilhelm 2017: 781).

Garrett nennt zwei Ziele eines Boykotts, erstens, den Unmut über das Verhalten des Boykottierten zu kommunizieren und zweitens, diesen zu einer Veränderung dieses Verhaltens zu bewegen (Garrett 1987: 47).

Streikaufrufe können als Aufruf zum Arbeitnehmerboykott verstanden werden, damit lässt sich Streik dem Boykott im weiteren Sinn zurechnen (vgl. Hoffmann 2008: 14):

Sowohl beim Streik als auch beim Konsumentenboykott versuchen Protestorganisationen (Gewerkschaften bzw. Nicht-Regierungsorganisationen), Dritte (Arbeiter bzw. Konsumenten) dazu zu bewegen, Geschäftsbeziehungen mit einem Unternehmen abzubrechen, um bestimmte Ziele zu erreichen (Hoffmann 2008: 14).

Abgegrenzt werden müssen verwandte Formen von Ausgrenzung wie Divestment oder Embargo. Divestment bezeichnet die Aussetzung von Investitionen (vgl. Garrett 1987: 47), Embargo ein durch die Regierung verhängtes Verbot (vgl. Garrett 1987: 47) von wirtschaftlichen Transaktionen (Ex- oder Import), dies kann bestimmte Güter oder bestimmte Staaten betreffen.

Teilweise wird auch „cancel culture“ als verwandtes Phänomen genannt, die sich demnach „als neue Form des kulturellen Boykotts im Digitalzeitalter“ beschreiben lässt (Vomberg 2024: 165). Dabei wird davon ausgegangen, dass das Urteil #youarecanceled mit „der Forderung nach Entlassung, Rücktritt, Löschung sowie dem Entzug durch das Netzkollektiv von Zeit, Geld und Öffentlichkeit, bzw. Medienpräsenz einhergeht“ (Vomberg 2024: 166). Nach dieser Definition stellt das Canceln einer Person (wie auch der Boykott) eine Form der Ächtung dar, geht jedoch in seinen Auswirkungen über die eher wirtschaftlichen Ziele eines Boykotts hinaus. Kritiker des Ausdrucks sehen jedoch auch die Möglichkeit, dass der Begriff missbraucht werden könnte, um unter Umständen berechtigte Kritik zu unterbinden, bzw. die Kritik für sich zu nutzen. Da die Begriffe Boykott und Canceln teilweise synonym verwendet werden (z. B. #BoycottKatyPerry und #CancelAdele, vgl. Vomberg 2024: 169), kann diese Möglichkeit auch beim Boykott bestehen.

Der Boykott steht in der Tradition verwandter Formen von Ächtung oder Ausschluss (Ostrazismus) (vgl. Schwittau 1912: 238, Friedman 1999: 5 f.), wie etwa dem Kirchenbann oder der mittelalterlichen Vogelfreiheit. Im Gegensatz zu diesen offiziell legitimierten Varianten von Ächtung handelt es sich bei einem Boykott jedoch um eine (meist) informelle und nicht bindende Form der Sanktionierung. Ein wichtiger Unterschied zu älteren Formen der Ächtung besteht auch vor allem in der eher ökonomischen Ausrichtung, die stärker an eine marktwirtschaftlich orientierte Welt angepasst ist. Während traditionell der Fokus eher auf eine soziale Ächtung gerichtet wurde, um eine Person zu isolieren, reichte diese Maßnahme durch gesellschaftliche Veränderungen nicht mehr aus, sodass eine effektive Isolation eine Reihe von vor allem auch wirtschaftlichen Maßnahmen notwendig machte (vgl. Glickman 2009: 144). Ein frühes Beispiel für stärker wirtschaftlich orientierte Ächtung ist etwa die Beendigung der Handelsbeziehungen zu England während der amerikanischen Revolution (vgl. Mauch/Ortlepp/Heideking 2020: 46). Der Protest gegen hohe Abgaben fand im November 1773 mit der sogenannten „Boston Tea Party“ einen Höhepunkt, als Aufständische die Ladung von drei Schiffen der britischen East India Company im Meer versenkten.

Der Begriff Boykott (bzw. engl. Boycott) selbst ist ein Eponym (also eine Bezeichnung, die aus einem Namen entstanden ist), das erst im Rahmen des Protests gegen den britischen Gutsverwalter Charles Cunningham Boycott entstanden ist. Dieser war in Irland durch sein hartes Verhalten gegenüber den Pächtern aufgefallen, was zu Gegenreaktionen wie der Arbeitsverweigerung und dem Abbruch von Geschäftsbeziehungen führte (vgl. Wilhelm 2017: 780 f.). Oft wird die Geschichte zitiert, nach der der amerikanische Journalist James Redpath sich daraufhin bei dem Priester der Gemeinde, John O’Malley, beklagte, dass es für diese Art der Ächtung keinen eigenen Begriff gebe, worauf O’Malley den Ausdruck Boycott vorgeschlagen haben soll (vgl. Friedman 1999: 5f./Minda 1999: 27). Es lässt sich nicht nachweisen, ob dieses Gespräch tatsächlich so stattgefunden hat. Die Geschichte und die Übernahme des Begriffs Boycott in anderen Sprachen, neben dem Deutschen etwa auch im Französischen oder Russischen (vgl. Minda 1999: 27 f.), zeigt aber, dass hier eine Bezeichnungslücke für eine neue Form der Ausgrenzung bestand.

Um Boykotte zu klassifizieren, bieten sich verschiedene Vorgehensweisen an. Boykotte lassen sich zunächst grob in Typen untergliedern (sozialer, politischer, wirtschaftlicher, ökologischer und religiöser Boykott), die wiederum Subtypen wie z. B. den Arbeits-, Konsumenten-, Wahl-, Handels, Olympia- und Presseboykott einschließen (vgl. Wilhelm 2017: 781 f.). Genauer lassen sich Boykotte dann anhand ihrer Merkmale in Hinsicht auf etwa ihre räumliche und zeitliche Ausdehnung sowie die Akteure näher bestimmen (vgl. Friedman 1991: 151-155). Zunächst kann dabei die geographische Dimension (international, national, regional, lokal) und Dauer betrachtet werden, Langzeitboykotte etwa dauern länger als ein Jahr an, während Kurzzeitboykotte innerhalb von drei Monaten beendet werden (vgl. Friedman 1991: 151 f.).

In Hinsicht auf die Boykottaktionen ist auffällig, dass erfolgreiche Boykotte einer Eskalationskurve zu folgen scheinen. Während ein möglicher Boykott teilweise lediglich angedroht wird, folgt im nächsten Schritt der Boykottaufruf selbst, es folgen organisierte und dann weiter durch etwa Demonstrationen verstärkte Boykotte (Friedman 1991: 153). Um langfristig einen effektiven Boykott aufrechtzuerhalten, ist Unterstützung wichtig, professionelle Boykotteure suchen daher oft politische Sympathie für ihr Anliegen sowie die Unterstützung der Medien (vgl. Ogrizek/Guillery 1999: 23). Zur Aufmerksamkeitsgenerierung bieten sich verschiedene Praktiken wie z. B. Demonstrationen, Besetzungen oder das Verteilen von Flugblättern an (vgl. Ogrizek/Guillery 1999: 23).

Da sich die ersten beiden Stufen eher um Aufmerksamkeit in den Medien bemühen, als um tatsächliche wirtschaftliche Aktionen, bezeichnet Friedman diese auch als „medienorientierte Boykotte“, weiterführende Boykotte demgegenüber als „marktorientierte Boykotte“ (Friedman 1991: 153). Boykottaufrufe können für das Boykottziel heute durch die globalisierte Gesellschaft und hohe Medienverfügbarkeit auch dann ein Problem darstellen, wenn sie nicht direkt zu wirtschaftlichen Einbußen führen, der Schaden betrifft dann etwa den Ruf oder Geschäftswert des Boykottziels (vgl. Micheletti 2003: 83), bzw. es droht ein Imageschaden (vgl. Hoffmann 2008: 32).

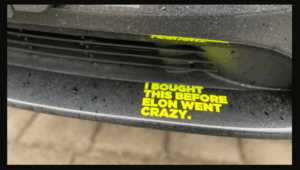

Eine weitere Differenzierung der Boykottaktionen betrifft die Unterscheidung zwischen bewusstem Nicht-Kaufen (Boykott) oder bewusstem Kaufen (Buykott) von Produkten, alternative (teils veraltete) Bezeichnungen für die zweite Variante sind etwa girlcott, procott oder anti-boycott (vgl. Friedman 1999: 11). Der Ausdruck Girlkott wird jedoch häufig eher im Zusammenhang mit einem von Frauen organisierten Boykott, bzw. einem Boykott, der auf z. B. Frauenrechte bezogen ist, verwendet (vgl. z. B. Witterhold 2017: 51), sodass es hier zu Missverständnissen kommen kann. Mit dem bewussten Kauf eines bestimmten Produkts spielt etwa Kia in einer mittlerweile gelöschten PR-Aktion auf Instagramm, die mit I bought this after Elon went crazy für ihr Elektrofahrzeug wirbt (vgl. t-online 2025).

Buykottaufrufe können direkt oder indirekt erfolgen (Friedman 1996: 442). In der direkten Form wird explizit zum Kauf aufgefordert, ein indirekter Buykottaufruf kann mehrere Formen annehmen, einerseits treten Listen mit Empfehlungen auf, aber auch Gütesiegel stellen eine Form der Empfehlung anhand bestimmter Kriterien dar (vgl. Friedman 1996: 442f.). Während bei einem Boykott in Form von einer Art „schwarzen Liste“ (bzw. Negativliste) Produkte genannt werden, die nicht gekauft werden sollen, erfolgt ein Buykott in Form von „weißen Listen“ (bzw. Positivlisten) mit Produkten, deren Kauf empfohlen wird (vgl. Friedman 1999: 11). Man kann für die heutige Zeit davon ausgehen, dass Buykotte verbreiteter sind als Boykotte (vgl. Zorell 2023: 5). Das Internet hat in Hinsicht auf Boykottaktionen neue Möglichkeiten geschaffen, so existieren heute sogenannte Corporate-Watch-Seiten, wie www.corpwatch.org oder die Internetseite des Dachverbandes der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre, die über „Verstöße der beobachteten Unternehmen gegen ökologische oder soziale Standards berichten“ (Neuner 2003: 283) und es finden sich auch Boykottlisten (vgl. Wolff 2005: 17 f.) oder Apps, die über Firmen, zu deren Boykott aufgerufen wird, informieren.

Eine weitere Unterscheidung betrifft die Funktion des Boykotts, während „instrumentelle Boykotte“ die tatsächliche Verhaltensänderung des Boykottierten zum Ziel haben, geht es nach Friedman (1999: 12 f.) bei „expressiven Boykotten“ eher darum, seiner Frustration Ausdruck zu geben. „Bestrafende Boykotte“ stellen eine Hybridform dar, es handelt sich um eine missbilligende Reaktion auf nicht mehr zu ändernde Begebenheiten (expressiv), mit dem Ziel, vor ähnlichen Handlungen in der Zukunft zu warnen (instrumentell). Der letzte Typ zielt darauf ab, durch einen „katalysatorischen Boykott“ das Interesse etwa der Medien zu gewinnen und so Politiker zu Handlungen zu bewegen (vgl. Friedman 1999: 13 f.). Boykotte können also erfolgreich sein, obwohl sie eigentlich nicht in dem Sinne wirtschaftlich effektiv sind (vgl. Smith 1999: 258). Hier kann zwischen „effektivem“ und „symbolischem“ Boykott unterschieden werden. Während effektive Boykotte durch etwa wirtschaftlichen Druck wirksam sind, können symbolische Boykotte rein durch moralischen Druck erfolgreich sein (vgl. Smith 1999: 276). Bei dieser Boykottform steht nicht primär der wirtschaftliche Schaden im Vordergrund, sondern die öffentliche Demonstration (bzw. Inszenierung) der moralischen Ablehnung, hier liegt der Fokus also auf der Kommunikation sozialer oder politischer Botschaften. Dies stellt gleichzeitig auch ein typisches proteststrategisches Problem von Boykotten dar. Damit die Handlung, etwa ein Produkt nicht zu kaufen, überhaupt als Protest verstanden werden kann, besteht die Herausforderung darin, sie „als eine politisch oder moralisch motivierte Handlungsverweigerung zu markieren und zu inszenieren“ (Möckel 2019: 159).

Zu den Wesensmerkmalen von Boykotten zählt u. a. das für sie typische ungleiche Machtverhältnis zwischen Boykotteur und Boykottziel (vgl. Wilhelm 2017: 781). Typische Initiatoren eines Boykottausrufs sind meistens Nichtregierungsorganisationen oder Gewerkschaften, z. B. Organisationen, die etwa ethnische Minderheiten, Religionsgemeinschaften oder Frauenrechte vertreten sowie Umweltschutzorganisationen, es sind aber auch weitere Interessengruppen denkbar (vgl. Friedman 1991: 152). Betrachtet man das Ziel des Aufrufs, kann zwischen direktem und indirektem Boykott unterschieden werden. Fallen Boykottierter und Verursacher des empfundenen Missstands zusammen, handelt es sich um einen direkten Boykott. Teilweise werden aber auch andere Parteien boykottiert (indirekter bzw. Stellvertreter-Boykott), mit dem Ziel, dass diese dann ihrerseits Druck auf den für die Urheber nicht direkt greifbaren Verursacher ausüben (Friedman 1991: 153 f.). Typische Ziele eines Boykottaufrufs sind häufig Unternehmen, etwa Produzenten oder Einzelhändler, Versorgungsbetriebe oder auch Banken.

Zusätzlich können Anlass und Ursache des Boykottaufrufs betrachtet werden. Auslöser eines Boykottaufrufs sind generell moralisch bzw. ethisch motiviert und können religiöse, philosophische, politische, humanitäre oder ökologische Fragen betreffen (vgl. Ogrizek/Guillery 1999: 21 f.). Häufige Auslöser sind etwa empfundene Verletzungen von z. B. Arbeitnehmerrechten oder Rechten von Minderheiten (vgl. Friedman 1991: 154). Handelt es sich bei den Urhebern des Boykottaufrufs auch um die in ihren Rechten verletzte Gruppe, kann man von einem Nutznießer-Boykott sprechen, demgegenüber treten auch seltener sogenannte Gewissens-Boykotte auf (Friedman 1991: 155).

Es lassen sich unterschiedliche Faktoren, die zur Teilnahme an einem Boykott motivieren, untersuchen. Studien zeigen, dass Boykottteilnehmer tendenziell eher höheren Einkommensklassen angehören (vgl. Hoffmann 2008: 37). Weitere soziodemographische Faktoren, die die Teilnahme an einem Boykott begünstigen, lassen sich jedoch kaum eindeutig nachweisen. Insbesondere die teilweise vertretene These, dass Frauen eher als Männer zur Boykottteilnahme tendieren (vgl. Klein et al. 2004: 105), lässt sich nicht belegen (vgl. Hoffmann 2008: 38). Betrachtet man Faktoren, die Teilnahmebereitschaft beeinflussen, lassen sich drei Einflussgrößen unterscheiden. Die Betroffenheit einer Person kann als Auslöser angesehen werden, „Promotoren“ wirken weiter teilnahmefördernd, während „Inhibitoren“ davon abhalten (vgl. Hoffmann 2008: 9; ebd.: 39). Unter „Betroffenheit“ versteht Hoffmann dabei sowohl die „objektive Betroffenheit“ einer Person als auch die „affektive Betroffenheit“, unter der man Emotionen der Anteilnahme und Bestürzung versteht (vgl. Hoffmann 2008: 59 f.). Promotoren lassen sich wiederum verschiedenen Kategorien zuordnen (vgl. Überblick in Hoffmann 2008: 174). Ein Typ bezieht sich auf die Kontrollüberzeugung einer Person, also z. B. den Glauben an die Effektivität des Boykotts. Der „persönliche Gestaltungswunsch“ oder „Vergeltungswunsch“ sind weitere Kategorien. Zuletzt wird die Kategorie des „politischen Konsumerismus“ genannt, darunter wird die generelle Boykottbereitschaft oder System- und Globalisierungskritik einer Person verstanden.

Auch identitätsstiftende Faktoren bzw. sozialsymbolische Aspekte spielen häufig eine wichtige Rolle. Klein et al. (2004: 97) nennen als wichtigen Faktor die mögliche Selbstwerterhöhung als Nutzen für Boykottteilnehmer, hier geht es um das gute Gefühl und die gesellschaftliche Anerkennung aufgrund der Teilnahme an einem Boykott. Die Verbindung zu den Boykotturhebern bzw. Identifikation mit dem Auslöser des Boykotts können das Selbstwertgefühl steigern. Gleichzeitig geht es auch um Abgrenzung zum Boykottierten, um Verantwortung an dessen Handeln von sich zu weisen, dieses Prinzip kann als „clean hands“ bezeichnet werden (vgl. Klein et al. 2004: 97, Follesdal 2006: 5). Diese identitätsstiftenden Aspekte (bzw. die Abgrenzung vom Boykottierten) werden z. B. bei dem durch einen öffentlichen Appell (vgl. idw 2025a) im Januar 2025 angekündigten Rückzug zahlreicher deutscher Hochschulen von dem Kurznachrichtendienst X (WissXit) deutlich, dem im Mai auch eine Ausstellung (idw 2025b) im Humboldt Labor folgte. Auch die I bought this before Elon went crazy-Sticker (siehe Abb. 1) an zahlreichen Fahrzeugen der Marke Tesla lassen sich so erklären. Da sowohl die Accounts auf X weiter bestehen (um Missbrauch durch Dritte zu verhindern), als auch die Autos weiter verwendet werden, steht hier vermutlich die moralische Abgrenzung bzw. der öffentliche symbolische Boykott von Produkten, die mit Elon Musk assoziiert werden, im Vordergrund. Sozialer Druck kann ebenfalls einen großen Einfluss ausüben, oft wird neben dem eigentlichen Boykottziel auch an einem Boykott teilgenommen, um die Anerkennung der Bezugsgruppe zu erreichen (Sen/Gürhan‐Canli/Morwitz 2001: 401). Menschen sind dabei unterschiedlich empfänglich für den normativen Einfluss, den diese Bezugsgruppen ausüben können, was teilweise zu sozialem Druck führen kann, den Erwartungen dieser Gruppe gerecht zu werden.

Abschreckend wirken dagegen „Inhibitoren“, die Zweifel am Erfolg betreffen: generelle Zweifel an der Boykottwirkung sowie Zweifel, dass der eigene Beitrag einen Unterschied machen kann („Small Agent-Problem“; vgl. Hoffmann 2008: 76). Zusätzlich besteht teilweise auch Sorge vor einem Bumerang-Effekt, d. h. negativen Folgen eines Boykotts, wie z. B. der Gefährdung von Arbeitsplätzen (vgl. Hoffmann 2008: 117). Ferner können auch Kosten des Konsumverzichts eine Rolle spielen, falls also bei einem Konsumentenboykott eine Vorliebe für das boykottierte Produkt besteht, oder dieses nur schwer durch alternative Produkte austauschbar ist, kann sich dies negativ auf die Teilnahmebereitschaft einer Person auswirken. Auch soziale bzw. wirtschaftliche Faktoren können hier eine Rolle spielen, wenn etwa der Boykott mit Folgekosten einhergeht. Schließlich kann auch die Annahme, es beteiligten sich bereits genügend andere Personen für den Erfolg des Boykotts, zu Passivität führen („Trittbrettfahren“; vgl. Hoffmann 2008: 118).

Es sind verschiedene Reaktionen auf einen Boykottaufruf möglich. Als zentrale Strategie wird oft genannt, dass der Boykottierte einmalig seinen Standpunkt zu den angeprangerten Aspekten öffentlich darstellt (vgl. Ogrizek/Guillery 1999: 24). Dabei wird davon ausgegangen, dass eine starke Außenkommunikation schädlich sein kann, da Medienaufmerksamkeit immer eher im Interesse des Boykotteurs liegt. Damit einher geht auch, die eigene Sichtbarkeit zu reduzieren, indem etwa Werbekampagnen gestoppt oder Produktveröffentlichungen verschoben werden (vgl. Ogrizek/Guillery 1999: 24 f.). Als generelle Strategie können Faktoren, die die Teilnahmebereitschaft beeinflussen, berücksichtigt werden. Dazu zählen Versuche, die Betroffenheit zu reduzieren, die Promotoren zu schwächen und die Inhibitoren zu stärken, wobei zwischen präventiven und reaktiven Maßnahmen unterschieden werden kann (vgl. Hoffmann 2008: 202). Vorbeugend kann etwa ein positives Image und ein „Ruf der sozialen Verantwortlichkeit“ wirken oder ein Unternehmen kann versuchen, „Wechselbarrieren“ aufzubauen (vgl. Hoffmann 2008: 206 f.). Nach einem Boykottaufruf kann reaktiv versucht werden, die Identifikation mit persönlich Betroffenen zu reduzieren und dabei der missbilligte Vorfall als einmalige Situation kommuniziert werden. Um Promotoren abzuschwächen, kann beispielsweise die moralische Überlegenheit des Boykotteurs bzw. des Boykottauslösers angezweifelt, und um Inhibitoren zu stärken, können Risiken (wie der Bumerang-Effekt) betont werden (vgl. Hoffmann 2008: 208).

Risiken oder Gefahren eines Boykottaufrufs bestehen neben dem genannten Bumerang-Effekt auch in der Unschärfe der Praktik. Dies hat z. B. dazu geführt, dass ein leitendes Greenpeace-Mitglied sich gegen den Boykott französischer Produkte aufgrund von Nukleartests aussprach, da dieser Boykott auch Menschen treffen würde, die selber ebenfalls diesen Tests kritisch gegenüberstehen (vgl. Ogrizek/Guillery 1999: 25). Außerdem sei schwer zu definieren, was überhaupt ein französisches Produkt ist; hier sei zweifelhaft, ob Schaden an einem australischen Hersteller, der nur Lizenzpartner französischer Marken ist, angemessen sei (Ogrizek/Guillery 1999: 25). Zusätzlich kann ein Boykottaufruf auch den gegenteiligen Effekt haben, der den eigentlichen Intentionen der Boykotteure genau zuwiderläuft. Der Boykott eines publizistischen Angebots im Pressewesen kann gerade einen „besonderen Anreiz für potentielle Leser“ schaffen, das Angebot zu nutzen, wenn sie sich mit diesem identifizieren können (vgl. Klein 1990: 257). Ein Beispiel für diesen Effekt stellt auch der Aufruf von Elon Musk im Dezember 2024 (vgl. Spiegel 2024) dar, der dazu aufforderte, die Spendenkampagne von Wikipedia zu boykottieren, woraufhin das Spendenaufkommen tendenziell eher anstieg (vgl. Kleinz 2024).

Eine zentrale Gefahr besteht darin, dass Boykotte „nicht immer in einem demokratischen oder emanzipatorischen Sinne durchgeführt“ werden (Boehm 2009: 155). Ganz besonders ist in dieser Hinsicht der antisemitische Boykott jüdischer Geschäfte („Aprilboykott“) zur Zeit des Nationalsozialismus zu nennen. Hier zeigen sich wichtige Unterschiede zu den typischen Eigenschaften von Boykotten, einerseits handelte es sich um einen offiziellen, durch die Regierung organisierten Boykott (vgl. Ahlheim 2011: 7 und Boehm 2009: 156), andererseits hatte er auch nicht das Ziel, eine Verhaltensänderung der Boykottierten auszulösen. Ziel „war vielmehr der Ausschluss von Menschen aus der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft“, dem diese nicht einmal durch Konversion entgehen konnten (Ahlheim 2011: 9 f.). Der Boykott jüdischer Geschäfte während des Nationalsozialismus führt in Deutschland daher teilweise auch zu Kritik an der Praktik im Allgemeinen (vgl. Boehm 2009: 155 f.), bzw. weckt negative Assoziationen (vgl. Gherairi 2015: 373).

Beispiele

(1) Berliner Bierboykott (1894)

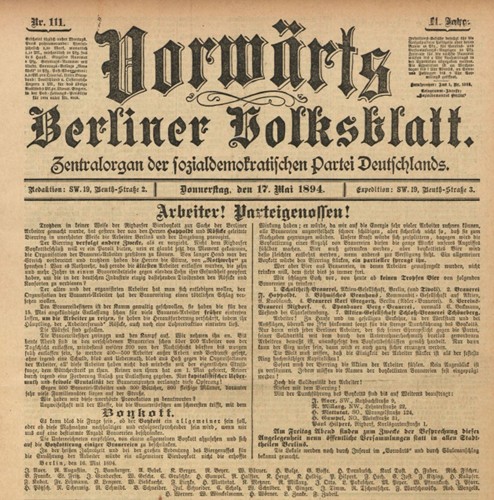

Im Mai 1894 eskalierte ein Streit zwischen Berliner Brauereien und Arbeitern, nachdem die Böttcher (Fassbinder), statt zur Arbeit zu erscheinen, den 1889 neu geschaffenen Tag der Arbeit feierten. Die Brauereien reagierten darauf mit Aussperrungen, die Gesellschaft der Böttcher stellte, statt einzulenken, jedoch weitere Forderungen, wie die Einführung des Neunstundentags und Lohnerhöhungen (vgl. Weipert 2013: 91). Nachdem die Brauereien daraufhin zahlreiche Arbeiter entließen, riefen diese den Boykott aus (Nutznießer-Boykott), dem sich auch der Vorwärts, das Zentralorgan der SPD, anschloss:

Abb. 2: Aufruf zum Berliner Bierboykott im Vorwärts, Nr. 11, 17.05.1894 (Vorwärts 1894).

Der Aufruf beginnt mit einer direkten Adressierung der Zielgruppe Arbeiter! Parteigenossen! Hier wird bereits deutlich, dass für die Zielgruppe des Aufrufs eine objektive Betroffenheit anzunehmen ist, da sie derselben sozialen Schicht wie die Boykottaufrufenden angehören. Interessant ist, dass der Boykott nicht alle Brauereien betrifft (allgemeiner Boykott), sondern nur ausgewählte Brauereien (partieller Boykott), diese werden in Form einer Boykottliste aufgezählt.

Der Bierboykott endete erst fast acht Monate später am 31. Dezember 1894 und wurde aufgrund seiner Ursache der Dauer und Schärfe von Zeitgenossen als „ein bedeutendes sozial- und politikgeschichtliches Ereignis gewertet“ (Teich 2000: 45 f.). Abgesehen von kleinen Verbesserungen, erlitten die Arbeiter dabei eine Niederlage, der 1. Mai wurde kein Ruhetag und auch weiteren Forderungen der Arbeiter wurde nicht nachgegeben (vgl. Teich 2000: 45 ff.).

(2) „Buy European“-Bewegung

Eine Reaktion auf Trumps Politik in den USA besteht in der Bildung einer Protestbewegung, die zum Verzicht auf US-Produkte bzw. einer stärkeren Fokussierung europäischer Hersteller aufruft. Bekannt ist hier etwa das Forum (Subreddit) der Gruppe r/BuyFromEU (Link: https://www.reddit.com/r/BuyFromEU), das am 16.02.2025 gegründet wurde und mittlerweile über 200.000 Mitglieder zählt. Laut Selbstbeschreibung geht es dabei um die Unterstützung europäischer Unternehmen bzw. des europäischen Marktes, bei der etwa Empfehlungen für europäische Alternativen gepostet werden:

Abb. 3: Post im Subreddit BuyFromEU am 13.08.2025 (Reddit 2025)

Zusätzlich wird durch eine angeschlossene Homepage (https://www.goeuropean.org) eine Datenbank sowie entsprechende App angeboten, die die Suche nach europäischen Produkten vereinfachen sollen. Die Buy European-Bewegung setzt also nicht auf den Boykott amerikanischer Produkte, sondern bietet stattdessen Empfehlungen, welche europäischen Produkte alternativ gekauft werden sollten (Buykott). Dabei werden neue technische Möglichkeiten genutzt, um „Positivlisten“ zu veröffentlichen. Vorbild der Kampagne ist die erfolgreiche Buy Canadian Instead-Bewegung. In Kanada hat eine Umfrage (https://angusreid.org/shopping-shift-tariff-threat-buy-canada) im Februar 2025 gezeigt, dass bis zu 85 Prozent der Bevölkerung amerikanische Produkte ersetzen (bzw. dies planen), während Supermärkte US-Produkte, etwa Whiskey, aus dem Sortiment nehmen:

Abb. 4: Schilder mit der Aufschrift Buy Canadian Instead in einem BC Liquor Store in New Westminster (Wikipedia 2025).

Literatur

Zum Weiterlesen

- Friedman, Monroe (1999): Consumer Boycotts: Effecting Change Through the Marketplace and Media. New York/London: Routledge.

- Hoffmann, Stefan (2008): Boykottpartizipation. Entwicklung und Validierung eines Erklärungsmodells durch ein vollständig integriertes Forschungsdesign. Wiesbaden: Gabler.

Zitierte Literatur und Belege

- Ahlheim, Hannah (2011): „Deutsche, kauft nicht bei Juden!“ Antisemitismus und politischer Boykott in Deutschland 1924 bis 1935. Göttingen: Wallstein.

- Alisch, Katrin; Arentzen, Ute; Winter, Eggert (Hg.) (2004): Gabler Wirtschaftslexikon. Wiesbaden: Springer Fachmedien.

- Brennecke, Detlef (2024): Der Berliner Bierboykott von 1894. Berlin: Lukas Verlag.

- Boehm, Karoline (2009): Warenboykott! Vom Arbeitskampf zum Angriff auf das Image. In: Schönberger, Klaus; Sutter, Ove (Hg.): Kommt herunter, reiht euch ein… Eine kleine Geschichte der Protestformen sozialer Bewegungen. Berlin; Hamburg: Assoziation A, S. 148–163.

- Ebert, Johannes; Schmid, Andreas (2006): Die Chronik. Geschichte des 20. Jahrhunderts bis heute. Gütersloh; München: Wissen Media Verlag.

- Follesdal, Andreas (2006): Political Consumerism as Chance and Challenge. In: Micheletti, Michele; Follesdal, Andreas; Stolle, Dietlind (Hg.): Politics, Products and Markets. Exploring Political Consumerism Past and Present. New Brunswick: Transaction Publishers, S. 3–20.

- Friedman, Monroe (1999): Consumer Boycotts. Effecting Change Through the Marketplace and Media. New York; London: Routledge.

- Friedman, Monroe (1996): A Positive Approach to Organized Consumer Action. The “Buycott” as Alternative to the Boycott. In: Journal of Consumer Policy, Jg. 19, S. 439–451.

- Friedman, Monroe (1991): Consumer Boycotts. A Conceptual Framework and Research Agenda. In: Journal of Social Issues, Vol. 47, No. 1, S. 149–168.

- Garrett, Dennis E. (1987): The Effectiveness of Marketing Policy Boycotts. Environmental Opposition to Marketing. In: Journal of Marketing, Vol. 51, No. 2, S. 46–57.

- Gherairi, Jasmina (2015): Persuasion durch Protest. Protest als Form erfolgsorientierter, strategischer Kommunikation. Wiesbaden: Springer Fachmedien.

- Glickman, Lawrence B. (2009): Buying Power. A History of Consumer Activism in America. Chicago; London: The University of Chicago Press.

- Hoffmann, Stefan (2008): Boykottpartizipation. Entwicklung und Validierung eines Erklärungsmodells durch ein vollständig integriertes Forschungsdesign. Wiesbaden: Gabler.

- idw – Informationsdienst Wissenschaft (2025a): Hochschulen und Forschungsinstitutionen verlassen Plattform X – Gemeinsam für Vielfalt, Freiheit und Wissenschaft. In: idw-online. Online unter: https://idw-online.de/de/news845520 ; Zugriff: 27.10.2025.

- idw – Informationsdienst Wissenschaft (2025b): #WissXit im Berliner Schloss sichtbar gemacht. In: idw nachrichten. Online unter: https://nachrichten.idw-online.de/2025/05/02/wissxit-im-berliner-schloss-sichtbar-gemacht?groupcolor=6 ; Zugriff: 27.10.2025.

- Klein, Bodo (1990): Konkurrenz auf dem Markt der geistigen Freiheiten. Verfassungsfragen des Wettbewerbs im Pressewesen. Berlin: Duncker & Humblot.

- Klein, Jill Gabrielle; Smith, N. Craig; John, Andrew (2004): Why We Boycott. Consumer Motivations for Boycott Participation. In: Journal of Marketing, Vol. 68, No. 3, S. 92–109.

- Mauch, Christof; Ortlepp, Anke; Heideking, Jürgen (2020): Geschichte der USA. Tübingen: Narr Francke Attempto.

- Micheletti, Michele (2003): Political Virtue and Shopping. Individuals, Consumerism, and Collective Action. New York: Palgrave Macmillan.

- Minda, Gary (1999): Boycott in America. How Imagination and Ideology Shape the Legal Mind. Carbondale: Board of Trustees, Southern Illinois University.

- Möckel, Benjamin (2019): Partizipationsverweigerung in der Konsumgesellschaft. Boykott und politischer Protest im 20. Jahrhundert. In: Jung, Theo (Hg.): Zwischen Handeln und Nichthandeln. Unterlassungspraktiken in der europäischen Moderne. Frankfurt; New York: Campus Verlag, S. 155–183.

- Neuner, Michael (2003): Skizze einer Konsumethik unter besonderer Berücksichtigung virtueller Handlungsoptionen. In: Fischer, Peter; Hubig, Christoph; Koslowski, Peter (Hg.): Wirtschaftsethische Fragen der E-Economy. Berlin; Heidelberg: Springer, S. 275–288.

- Orgizek, Michel; Guiller, Jean-Michel (1999): Communicating in Crisis. New York: Walter de Gruyter.

- Schaff, Barbara (2004): „Can features alienate the race?“ – Konzepte ethnischer Alterität in Gedichten der englischen Romantik. In: Rennhak, Katharina; Richter, Virginia (Hg.): Revolution und Emanzipation. Geschlechterordnungen in Europa um 1800. Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, S. 219–236.

- Schwittau, G. (1912): Die Formen des wirtschaftlichen Kampfes (Streik, Boykott, Aussperrung usw.). Eine volkswirtschaftliche Untersuchung auf dem Gebiete der gegenwärtigen Arbeitspolitik. Berlin: Verlag von Julius Springer.

- Sen, Sankar; Gürhan-Canli, Zeynep; Morwitz, Vicki (2001): Withholding Consumption. A Social Dilemma Perspective on Consumer Boycotts. In: Journal of Consumer Research, Vol. 28, No. 3, S. 399–417.

- Sharp, Gene (1973): The Politics of Nonviolent Action. Part Two: The Methods of Nonviolent Struggle. Boston: Extending Horizon Books.

- Smith, N. Craig (1999): Morality and the Market. Consumer Pressure for Corporate Responsibility. New York: Routledge.

- Kleinz, Thorsten (2024): Wikipedia-Spender trotzen Boykottaufruf von Elon Musk. In: Spiegel. Online unter: https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/elon-musk-wikipedia-spender-lassen-sich-von-boykottaufruf-nicht-abschrecken-a-6df91e84-6f61-453e-95b6-8e2789c56efd ; Zugriff: 27.10.2025.

- Teich, Mikuláš (2000): Bier, Wissenschaft und Wirtschaft in Deutschland 1800–1914. Ein Beitrag zur deutschen Industrialisierungsgeschichte. Wien; Köln; Weimar: Böhlau Verlag.

- t-online (2025): Kia stichelt gegen Tesla – und löscht den Post wieder. In: t-online. Online unter: https://www.t-online.de/mobilitaet/aktuelles/id_100630810/teslas-kia-reagiert-mit-lustigem-post-auf-kritik-an-elon-musk.html ; Zugriff: 27.10.2025.

- Vomberg, Elfie (2024): #sangundklanglos bis #alarmstuferot – Kulturproteste zwischen Tacet und Fortissimo. Der (Musik)Star im Cancel-Storm. In: Grünewald-Schukalla, Lorenz; Hornberger, Barbara; Jóri, Anita; Lepa, Steffen; Schwetter, Holger; Winter, Carsten (Hg.): Musik & Krisen. Wiesbaden: Springer VS, S. 163–185.

- Weipert, Axel (2013): Das rote Berlin. Eine Geschichte der Berliner Arbeiterbewegung 1830–1934. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag.

- Wilhelm, Andreas (2017): Boykott. In: Oberreuter, Heinrich (Hg.): Staatslexikon, Bd. 1. Freiburg: Verlag Herder, Sp. 780–784.

- Witterhold, Katharina (2017): Politische Konsumentinnen im Social Web. Praktiken der Vermittlung zwischen Bürger- und Verbraucheridentität. Bielefeld: transcript Verlag.

- Wolff, Peter (2005): Internet-Monitoring. So schützen Sie Image und Marke gegen Internetattacken. Renningen: expert Verlag.

- Zorell, Carolin V. (2023): Spielarten des politischen Konsums. Vom Boykott zum Buykotting. Cham: Springer International Publishing.

Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: Wnuck, Felix; Germer, Fabiola (2025): Anti-Elon-Musk-Sticker: Der Tesla-Chef bekommt Gegenwind aus Pforzheim. In: SWR. Online unter: https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/karlsruhe/tesla-anti-elon-musk-aufkleber-tesla-pforzheim-100.html ; Zugriff: 28.10.2025.

- Abb. 2: Vorwärts (1894): Aufruf zum Berliner Bierboykott von 17.05.1894. In: Friedrich-Ebert-Stiftung. Online unter: https://collections.fes.de/historische-presse/periodical/zoom/10880 ; Zugriff: 28.10.2025.

- Abb. 3: reddit (2025): Post im Subreddit BuyFromEu vom 13.08.2025. In: reddit. Online unter: https://www.reddit.com/r/BuyFromEU/comments/1mp4pvj/no_more_old_spice_or_mennen_speed_stick_nivea ; Zugriff: 28.10.2025.

- Abb. 4: Wikipedia (2025): Schilder mit der Aufschrift Buy Canadian Instead in einem BC Liquor Store in New Westminster. In: Wikipedia. Online unter: https://en.wikipedia.org/wiki/File:%22Buy_Canadian_Instead%22_signs_at_BC_Liquor_Store_in_New_Westminster.jpg ; Zugriff: 28.10.2025.

Zitiervorschlag

Schröder, Sarah (2025): Boykott. In: Diskursmonitor. Glossar zur strategischen Kommunikation in öffentlichen Diskursen. Hg. von der Forschungsgruppe Diskursmonitor und Diskursintervention. Veröffentlicht am 27.11.2025. Online unter: https://diskursmonitor.de/glossar/boykott.

DiskursGlossar

Grundbegriffe

Begriffsgeschichte

Die Begriffsgeschichte lässt sich allgemein als eine historische Methode beschreiben, die den zeitlichen Wandel der Bedeutungen von bestimmten Ausdrücken untersucht. Da einzelne Worte nie isoliert begegnen und ihre jeweiligen Bedeutungen erst im Kontext größerer sprachlicher Zusammenhänge oder semantischer Felder greifbar werden, verbindet sie sich flexibel mit anderen Methoden historischer Semantik, wie etwa der Diskursgeschichte, der Argumentationsgeschichte oder der Metaphernforschung (Metaphorologie).

Diskurssemantische Verschiebung

Mit dem Begriff der diskurssemantischen Verschiebung wird in der Diskursforschung ein Wandel in der öffentlichen Sprache und Kommunikation verstanden, der auf mittel- oder län-gerfristige Veränderung des Denkens, Handelns und/oder Fühlens größerer Gesellschafts-gruppen hinweist.

Domäne

Der Begriff der Domäne ist aus der soziologisch orientierten Sprachforschung in die Diskursforschung übernommen worden. Hier wird der Begriff dafür verwendet, um Muster im Sprachgebrauch und kollektiven Denken von sozialen Gruppen nach situationsübergreifenden Tätigkeitsbereichen zu sortieren.

Positionieren

Positionieren ist Grundbestandteil menschlicher Kommunikation. Wann immer wir miteinander interagieren und kommunizieren, bringen wir uns selbst, andere und die Objekte, über die wir sprechen, in bestimmte Relationen zueinander.

Deutungsmuster

Unter einem Deutungsmuster wird die problem- und lösungsbezogene Interpretation gesellschaftlicher und politischer Tatbestände verstanden, die Aussicht auf Akzeptanz in sozialen Gruppen hat. Der Begriff des Deutungsmusters hat Ähnlichkeit mit den Begriffen der Theorie und Ideologie. Meist werden gesellschaftlich verbreitete Leitdeutungen, die oft mit Schlagwörtern und Argumentationsmustern einhergehen (wie Globalisierung, Kapitalismus, Leistungsgesellschaft, Chancengleichheit etc.) als Beispiele für Deutungsmuster genannt.

Sinnformel

‚Wer sind wir? Woher kommen, wo stehen und wohin gehen wir? Wozu leben wir?‘ Auf diese und ähnliche existentielle Fragen geben Sinnformeln kondensierte Antworten, die in privaten wie sozialen Situationen Halt und Argumenten in politischen und medialen Debatten einen sicheren Unterbau geben können.

Praktik

Eine Praktik ist ein spezifisches, situativ vollzogenes und sinnhaftes Bündel von körperlichen Verhaltensweisen, an dem mehrere Menschen und Dinge beteiligt sein können (z. B. Seufzen, um Frust auszudrücken, oder einen Beschwerdebrief schreiben, Fußballspielen).

Kontextualisieren

Kontextualisieren wird im allgemeineren bildungssprachlichen Begriffsgebrauch verwendet, um das Einordnen von etwas oder jemandem in einen bestimmten Zusammenhang zu bezeichnen.

Narrativ

Mit der diskursanalytischen Kategorie des Narrativs werden Vorstellungen von komplexen Denk- und Handlungsstrukturen erfasst. Narrative in diesem Sinne gehören wie Schlagwörter, Metaphern und Topoi zu den Grundkategorien der Analyse von Diskursen.

Argumentation

Argumentation bezeichnet jene sprachliche Tätigkeit, in der man sich mithilfe von Gründen darum bemüht, die Richtigkeit einer Antwort auf eine bestimmte Frage zu erweisen. Das kann in ganz verschiedenen Situationen und Bereichen nötig sein, namentlich um eine poli-tische, wissenschaftliche, rechtliche, unternehmerische oder private Angelegenheit zu klären.

Techniken

AI-Washing/KI-Washing

Unter AI-Washing ist die Praxis von Unternehmen oder Organisationen zu verstehen, Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle mit dem Etikett „Künstliche Intelligenz“ (KI bzw. „Artificial Intelligence“ (AI)) zu versehen, obwohl deren tatsächlicher Einsatz von KI-Technologien entweder stark übertrieben, nur marginal vorhanden oder überhaupt nicht gegeben ist.

Dogwhistle

Unter Dogwhistle wird in Teilen der Forschung eine doppeldeutige Äußerung verstanden, die eine offene und eine verdeckte Botschaft an jeweils eine Zuhörerschaft kommuniziert.

Tabuisieren

Das Wort Tabuisierung bezeichnet die Praxis, etwas Unerwünschtes, Anstößiges oder Peinliches unsichtbar zu machen oder als nicht akzeptabel zu markieren. Das Tabuisierte gilt dann moralisch als unsagbar, unzeigbar oder unmachbar.

Aus dem Zusammenhang reißen

Das Aus-dem-Zusammenhang-Reißen gehört in den Funktionskreis der Redewiedergabe bzw. der Wiedergabe kommunikativer Ereignisse. Es kann (1) als intentionale argumentativ-polemische Strategie für ganz unterschiedliche diskursive Zielsetzungen von Akteuren genutzt werden, oder (2) es kann SprecherInnen und SchreiberInnen in unbeabsichtigter, fehlerhafter Weise unterlaufen.

Lobbying

Lobbying ist eine Form strategischer Kommunikation, die sich primär an Akteure in der Politik richtet. Beim Lobbying wird ein Bündel von kommunikativen Tätigkeiten mit dem Ziel eingesetzt, die Entscheidungen von Personen mit politischem Mandat oder den Entstehungsprozess von neuen Gesetzestexten interessengeleitet zu beeinflussen.

Karten

Karten dienen dazu, Raumausschnitte im Hinblick auf ausgewählte Charakteristika so darzustellen, dass die Informationen unmittelbar in ihrem Zusammenhang erfasst und gut kommuniziert werden können. Dazu ist es notwendig, Daten und Darstellungsweisen auszuwählen und komplexe und oft umkämpfte Prozesse der Wirklichkeit in einfachen Darstellungen zu fixieren.

Pressemitteilung

Pressemitteilungen sind standardisierte Mitteilungen von Organisationen, die sich an Journalist:innen und andere Multiplikator:innen richten. Sie dienen der offiziellen und zitierfähigen Informationsweitergabe und übernehmen zugleich strategische Funktionen in der öffentlichen Kommunikation und Meinungssteuerung.

Shitstorm

Der Begriff Shitstorm beschreibt eine relativ junge Diskurskonstellation, die seit den 2010er Jahren an Bedeutung gewonnen hat und gemeinhin als Online-Wutausbruch bezeichnet wer-den kann.

Tarnschrift

Als Tarnschrift bezeichnet man unter den Bedingungen von Zensur und Verfolgungsrisiko veröffentliche Texte, die insbesondere in der strategischen Kommunikation des NS-Widerstands eine zentrale Rolle spielten.

Ortsbenennung

Die Benennung von Orten dient in erster Linie dazu, den jeweiligen geografischen Ort zu lokalisieren und ihn zu identifizieren. Doch Ortsnamen besitzen eine soziale Dimension und spielen eine entscheidende Rolle bei der sprachlich-kulturellen Identitätskonstruktion.

Schlagwörter

Brückentechnologie

Ganz allgemein wird unter dem Schlagwort der Brückentechnologie sowohl in den öffentlichen Medien als auch in technisch und wirtschaftlich dominierten Kontexten eine Technologie verstanden, die zeitlich befristet eingesetzt werden soll, bevor in Zukunft der Übergang zu einer als sinnvoller eingeschätzten anderen Technologie möglich ist.

Deindustrialisierung

Der Ausdruck Deindustrialisierung (auch De-Industrialisierung oder als Verb deindustrialisieren) beschreibt im öffentlichen Sprachgebrauch eine negativ bewertete Form des Strukturwandels durch Rückgang von produzierendem Gewerbe.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit als ein Schlagwort des öffentlichen Diskurses bezieht sich ganz allgemein auf einen ressourcenschonenderen Umgang mit dem, was uns Menschen der Planet Erde bietet, mit dem Ziel, dass auch nachfolgende Generationen noch die Möglichkeit haben, ähnlich gut zu leben wie wir heute (Generationengerechtigkeit).

Echokammer

Der Begriff der Echokammer steht in seiner heutigen Verwendung vor allem im Zusammenhang mit der Nutzung Sozialer Medien. Er verweist metaphorisch auf einen digitalen Kommunikations- und Resonanzraum, in dem Mediennutzer*innen lediglich Inhalten begegnen, die ihre eigenen, bereits bestehenden Ansichten bestätigen, während abweichende Perspektiven und Meinungen ausgeblendet bzw. abgelehnt werden.

Relativieren

Der Ausdruck relativieren besitzt zwei zentrale Bedeutungsvarianten: In bildungssprachlichen und wissenschaftlichen Kontexten bezeichnet er eine analytische Praxis, bei der Aussagen, Begriffe oder Phänomene durch Bezugnahme auf andere Sachverhalte eingeordnet, differen-ziert und in ihrer Geltung präzisiert werden.

Massendemokratie

Geprägt wurde der Begriff Massendemokratie im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts von völkisch-konservativen Akteuren (prominent darunter Carl Schmitt 1926). Der Ausdruck Masse hatte damals bei den bürgerlichen Eliten eine rundum bedrohliche Assoziation.

Social Bots

Als Social Bots werden Computerprogramme bezeichnet, die in der Lage sind, in sozialen Medien Kommunikation menschlicher Nutzer*innen (teilweise) automatisiert nachzuahmen.

Kriegsmüdigkeit

Der Ausdruck Kriegsmüdigkeit bezeichnet die emotionale und physische Erschöpfung von Menschen, die einen Krieg erleben, sowie die gesellschaftliche und politische Ermüdung angesichts langanhaltender Konflikte. Er beschreibt den sinkenden Kampfeswillen bei Kriegsparteien und heute wird er auch für das wachsende Desinteresse an Kriegsthemen in Medien und Öffentlichkeit genutzt.

Woke

Der Ausdruck woke stammt aus dem afroamerikanischen Englisch und bezeichnete dort zunächst den Bewusstseinszustand der Aufgeklärtheit über die Verbreitung von rassistischen Vorurteilen und Diskriminierung unter Angehörigen ethnischer Minderheiten.

Identität

Unter Identität versteht man allgemein die Summe von Merkmalen, die Individuen oder sozialen Kollektiven – etwa Nationen, Organisationen oder sozialen Gruppen – als charakteristisch oder gar als angeboren zugeordnet werden.

Verschiebungen

Dehumanisierung

Mit Dehumanisierung bzw. Anthropomorphisierung werden solche kommunikativen Techniken und Praktiken bezeichnet, die Personen, Sachverhalten oder Gegenständen menschliche Eigenschaften ab- bzw. zusprechen. Dehumanisierung und Anthropomorphisierung können sowohl durch sprachliche Mittel als auch durch andere, z. B. bildliche, Zeichen vollzogen werden.

Kriminalisierung

Kriminalität meint ein Verhalten, das gegen ein Gesetz verstößt. Folglich bedeutet Kriminalisierung im engeren Sinne den Vorgang, durch den Verhalten ungesetzlich gemacht wird – indem Gesetze geschaffen werden.

Versicherheitlichung

In akademischen Kontexten wird Versicherheitlichung in Abgrenzung zu einem naiv-realistischen Sicherheitsverständnis verwendet. Dieses betrachtet Sicherheit als einen universell erstrebenswerten und objektiv feststellbaren Zustand, dessen Abwesenheit auf das Handeln von Akteuren zurückzuführen ist, die feindselig, kriminell, unverantwortlich oder zumindest fahrlässig agieren.

Ökonomisierung

Ökonomisierung wird in gegenwärtigen Diskursen in der Regel zur Bezeichnung von Prozessen verwendet, in denen die spezifisch wirtschaftlichen Funktions-Elemente wie Markt, Wettbewerb/Konkurrenz, Kosten-Nutzen-Kalküle, Effizienz, Gewinnorientierung in Bereiche übertragen werden, die zuvor teilweise oder ganz nach anderen Leitkriterien ausgerichtet waren

Moralisierung

Moralisierung verlagert Macht- und Interessenkonflikte in die Sphäre der Kommunikation von Achtung / Missachtung. Sie reduziert Ambivalenz zugunsten einer Polarisierung von gut und böse.

Konstellationen

Krise

Krise ist vom Wort mit fachsprachlicher Bedeutung zur Zeitdiagnose und einem zentralen Begriff der öffentlich-politischen Kommunikation geworden. Der öffentlich-politische Krisenbegriff ist dabei – unabhängig vom Gegenstand der Krise – in eine krisendiskurstypische Konstellation zur Begründung von krisenüberwindenden Handlungen eingebettet.

Partizipatorischer Diskurs

Partizipation ist mittlerweile von der Forderung benachteiligter Personen und Gruppen nach mehr Beteiligung in der demokratischen Gesellschaft zu einem Begriff der Institutionen selbst geworden: Kein Programm, keine Bewilligung mehr, ohne dass bestimmte Gruppen oder Personen dazu aufgefordert werden, für (mehr) Partizipation zu sorgen.

Skandal

Die Diskurskonstellation des Skandals zeichnet sich durch eine in den Medien aufgegriffene (bzw. durch sie erst hervorgerufene) empörte Reaktion eines erheblichen Teils der Bevölkerung auf einen tatsächlichen oder vermeintlichen Missstand aus. Die schuldhafte Verursachung dieses Missstandes wird dabei einem gesellschaftlichen Akteur zugeschrieben, dessen Handeln als ‚unmoralisch‘ gedeutet wird.

DiskursReview

Review-Artikel

„Stadtbild“ – Eine gedankliche Chiffre im politischen Diskurs

Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte, und wiederholte, er habe gar nichts zurückzunehmen und wolle an dieser Politik festhalten

Musk, Zuckerberg, Döpfner – Wie digitale Monopole die Demokratie bedrohen und wie könnte eine demokratische Alternative dazu aussehen?

Die Tech-Milliardäre Musk (Tesla, X,xAI) Zuckerberg (Meta), Bezos (Amazon) oder Pichai (Alphabet) sind nicht Spielball der Märkte, sondern umgekehrt sind die Märkte Spielball der Tech-Oligopolisten geworden.

Beobachtung zum Begriff „Diplomatie“ beim Thema Ukraine im Europäischen Parlament

Von EU-Vertretern waren zur Ukraine seit 2022 vor allem Aussagen zu hören, die sich unter dem Motto „as long as it takes“ beziehungsweise „so lange wie nötig“ für die Erweiterung der militärischen Ausstattung und der Verlängerung des Krieges aussprachen. Vorschläge oder Vorstöße auf dem Gebiet der „Diplomatie“ im Sinne von ‚Verhandeln (mit Worten) zwischen Konfliktparteien‘ gab es dagegen wenige, obwohl die klare Mehrheit von Kriegen mit Diplomatie beendet wurden (vgl. z.B. Wallensteen 2015: 142)

Die Macht der Worte 4/4: So geht kultivierter Streit

DiskursReview Die Macht der Worte (4/4):So geht kultivierter Streit Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 3/4: Sprachliche Denkschablonen

DiskursReview Die Macht der Worte (3/4):Sprachliche Denkschablonen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 2/4: Freund-Feind-Begriffe

DiskursReview Die Macht der Worte (2/4): Freund-Feind-Begriffe Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 1/4: Wörter als Waffen

DiskursReviewDie Macht der Worte (1/4): Wörter als Waffen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 / 06.03.2025...

Relativieren – kontextualisieren – differenzieren

Die drei Handlungsverben relativieren, kontextualisieren, differenzieren haben gemein, dass sie sowohl in Fachdiskursen als auch im mediopolitischen Interdiskurs gebraucht werden. In Fachdiskursen stehen sie unter anderem für Praktiken, die das Kerngeschäft wissenschaftlichen Arbeitens ausmachen: analytische Gegenstände miteinander in Beziehung zu setzen, einzuordnen, zu typisieren und zugleich Unterschiede zu erkennen und zu benennen.

Wehrhafte Demokratie: Vom Wirtschaftskrieg zur Kriegswirtschaft

Weitgehend ohne Öffentlichkeit und situiert in rechtlichen Grauzonen findet derzeit die Militarisierung der ursprünglich als „Friedensprojekt“ gedachten EU statt.

Tagung 2025: „Das geht zu weit!“ Sprachlich-kommunikative Strategien der Legitimierung und Delegitimierung von Protest in öffentlichen, medialen und politischen Diskursen

„Das geht zu weit!“ Sprachlich-kommunikative Strategien der Legitimierung undDelegitimierung von Protest in öffentlichen, medialen und politischen Diskursen Tagung der Forschungsgruppe Diskursmonitor Tagung: 04. bis 5. Juni 2025 | Ort: Freie Universität Berlin...