DiskursGlossar

Skandal

Kategorie: Konstellationen

Verwandte Ausdrücke: Medienskandal, Krisenkommunikation, Affäre, -gate, Shitstorm, Empörung, Tabubruch, Skandalisierung

Siehe auch: Entlarven, Skandalisierung

Autor: Felix Tripps

Version: 1.2 / Datum: 10.03.2022

Kurzzusammenfassung

Die Diskurskonstellation des Skandals zeichnet sich durch eine in den Medien aufgegriffene (bzw. durch sie erst hervorgerufene) empörte Reaktion eines erheblichen Teils der Bevölkerung auf einen tatsächlichen oder vermeintlichen Missstand aus. Die schuldhafte Verursachung dieses Missstandes wird dabei einem gesellschaftlichen Akteur zugeschrieben, dessen Handeln als ‚unmoralisch‘ gedeutet wird. Aufgrund dieser Tatsache sind vor allem diejenigen Akteure prädestiniert dafür, zum Gegenstand eines Skandals zu werden, denen ein besonders hoher moralischer Anspruch bzw. eine hohe moralische Verantwortung zugeschrieben wird.

Für die Entstehung eines Skandals ist vor allem die kommunikative Technik des Skandalisierens relevant. Hiermit sind kommunikative Handlungen gemeint, die darauf abzielen, öffentlichkeitswirksam auf einen (vermeintlichen) Missstand aufmerksam zu machen, diesen auf eine (vermeintliche) moralische Verfehlung eines gesellschaftlichen Akteurs zurückzuführen und so öffentliche Empörung auszulösen.

Erweiterte Begriffsklärung

Zentral für die Konstellation des Skandals ist das Zusammenspiel von öffentlicher Skandalisierung und Empörung. Ohne eine breite öffentliche Empörung fehlt es den medialen Skandalisierungen von Missständen oder moralischen Verfehlungen an sozialer Brisanz. Ohne mediale Aufmerksamkeit wiederum droht die (teil)gesellschaftliche Empörung aufgrund fehlender Reichweite nur ein lokales Phänomen und somit wirkungslos zu bleiben (vgl. Hondrich 2002: 15).

Der Ausdruck Skandal wird sowohl als wissenschaftlicher Analysebegriff als auch als operativer Begriff (Schlagwort) verwendet. Als Analysebegriff dient er der deskriptiven Benennung der oben beschriebenen Diskurskonstellation (z.B. in den Sozial-, Kommunikations- und Medienwissenschaften). In seiner operativen Verwendung kann der Ausdruck zur Bewertung eines Sachverhaltes als ‚Missstand‘ bzw. von Handlungen bestimmter Akteure als ‚moralische Verfehlungen‘ genutzt werden (Das ist doch ein Skandal!). Durch die Benennung eines Sachverhalts als Skandal wird dabei immer eine moralische Verurteilung vorgenommen, die den Adressaten einer solchen Äußerung Empörung als Reaktion nahelegt. So kann die Benennung von Sachverhalten als Skandal genutzt werden, um öffentliche Empörung auszulösen und somit auch zur Herbeiführung ebendieser Diskurskonstellation beitragen.

An einem Skandal sind folgende Diskursakteure beteiligt: (1) Der Skandalisierte, dem öffentlich die schuldhafte und moralisch verwerfliche Verursachung eines gesellschaftlichen Missstands vorgeworfen wird, (2) die Skandalisierer, die diese Verfehlung öffentlich enthüllen bzw. die öffentliche Aufmerksamkeit darauf lenken, und (3) eine Gruppe von Dritten, die auf die Enthüllungen (üblicherweise empört) reagieren (s. hierzu die „Skandaltriage“ von Neckels 1989: 58 f.). Diese Akteurskonstellation zeichnet sich des Weiteren durch eine Lagerbildung aus: Auf der einen Seite stehen hierbei die Skandalisierer (zumeist Medien oder reichweitenstarke NGOs) und eine empört reagierende (Teil-)Öffentlichkeit. Sie stehen auf der Seite der ‚Guten‘ und bilden gewissermaßen eine ‚Gemeinschaft der Verteidiger moralischer Normen‘. Auf der anderen Seite steht der Skandalisierte in der Rolle des ‚unmoralisch‘ und somit ‚verwerflich‘ handelnden Verursachers des beklagten Missstandes.

Als Folge ihres als ‚unmoralisch‘ gedeuteten Handelns werden diese von der ‚Gemeinschaft der Moralischen‘ ausgeschlossen. Soziale, politische oder auch rechtliche Sanktionen gegen sie werden in dieser Konstellation folglich als legitime, wenn nicht sogar notwendige Konsequenzen wahrgenommen. Dies führt auch dazu, dass eine öffentliche Solidarisierung bzw. das Sympathisieren anderer Akteure mit dem Skandalisierten mit dem Risiko verbunden ist, selbst Gegenstand der Kritik und Empörung zu werden.

Aufgrund dieser Gegebenheit generieren Skandale somit auch Identifikationsmöglichkeiten und (re-)produzieren verschiedene heterogene Öffentlichkeiten.

Typischer Verlauf

Skandale verlaufen häufig nach einem ähnlichen Muster. Steffen Burkardt formuliert in diesem Zusammenhang für den prototypischen Ablauf eines Skandals folgende aufeinanderfolgende Phasen (vgl. Burkardt 2011: 142 ff. und 2015: 184-201):

- Latenzphase: Die Protagonisten und Schlüsselereignisse des Skandals werden in der Öffentlichkeit durch journalistische Berichterstattung bekannt gemacht. Die Berichterstattung setzt scheinbar plötzlich ein und nimmt schlagartig zu.

- Aufschwungphase: Die betroffenen Protagonisten und Schlüsselereignisse werden in der Medienberichterstattung kontextualisiert und weitere thematische Aspekte des skandalisierten Sachverhalts werden in den Diskurs eingespeist. Die Medienberichterstattung nimmt in der Aufschwungphase weiter zu.

- Etablierungsphase: Die skandalisierten Akteure werden von der Öffentlichkeit angehört. In dieser Phase wird das Verhalten der Skandalisierten am öffentlichen Moralkodex gemessen und bewertet. Anschließend richtet die Öffentlichkeit gewissermaßen über die Schuld oder Unschuld der Skandalisierten mit dem letztlichen Ziel, das öffentliche Fehlverhalten der Skandalisierten zu korrigieren. Im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Gruppen oder Organisationen (z.B. politische Parteien) kann dieser Aspekt auch die Funktion der gruppeninternen Disziplinierung erfüllen. Skandale sind dann auch Schauprozesse, um exemplarisch den Umgang mit ‚Moralbrechern‘ vorzuführen bzw. den gruppeninternen moralischen Erwartungshorizont zu bekräftigen. Am Ende der Etablierungsphase steht der Höhepunkt des Skandals: Je nach Ausgang werden die Skandalisierten entweder von der ‚Gemeinschaft der Moralischen‘ ausgegrenzt oder es erfolgt keine symbolische Ausgrenzung.

- Abschwungphase: Der moralische Konflikt gilt nun als gelöst. Die Medienberichterstattung reflektiert das von der Öffentlichkeit gefällte Urteil sowie die bisherigen Diskursabläufe retrospektiv.

- Rehabilitationsphase: Die Ereignisse des Medienskandals werden marginalisiert bzw. nicht länger thematisiert. Es erfolgt eine Rückkehr vom Ausnahmezustand der Empörung zum Normalzustand. Sofern die empörte Öffentlichkeit mit der Reaktion des Skandalisierten oder den anderweitigen Konsequenzen zufrieden ist, wird dessen symbolische Ausgrenzung aufgehoben und der betroffene Akteur kann nun soziales Kapital (z.B. Reputation) zurückgewinnen.

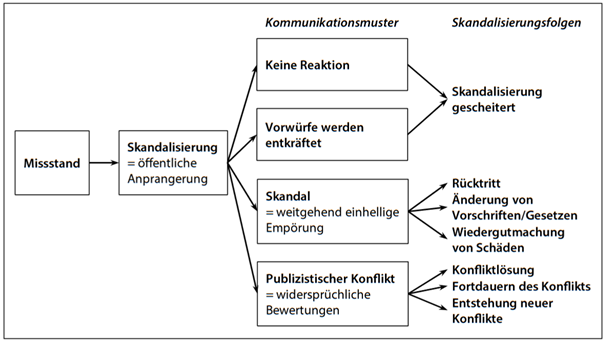

Allerdings weicht der Ablauf konkreter Fallbeispiele nicht selten von dem oben beschriebenen prototypischen Schema ab, da der Verlauf eines Skandals von zahlreichen Einflussfaktoren abhängt. Kepplinger et al. (2002) formulieren daher ein alternatives Ablaufschema, das versucht, den unterschiedlichen Möglichkeiten des Ablaufs eines Skandals Rechnung zu tragen:

Abb. 1: Missstand, Skandalisierung und Folgen (nach Kepplinger et al. 2002: 86).

Die Diskurskonstellation des Skandals ist keineswegs ein modernes Phänomen. Tatsächlich wird die erste dokumentierte Verwendung des Begriffs in das vierte Jahrhundert vor Christus datiert (vgl. Burkhardt 2011: 132). Ohne eine massenmediale Öffentlichkeit blieben Skandale zu dieser Zeit aber lokal begrenzte Phänomene. Seit der Verbreitung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert zeichnen sich Skandale durch eine zunehmende Kopplung an (massen)mediale Kommunikation aus (vgl. Thompson 2000; vgl. Burkhardt 2011: 132). In Anlehnung an Thompson unterscheidet Burkhardt bei der Evolution von Skandalen drei Medialisierungsgrade:

- Skandal: Ein (ortsgebundener) Skandal ohne Medienberichterstattung

- medialisierter Skandal: Ein Skandal, über den medial berichtet wird

- Medienskandal: Ein von den Medien erst produzierter Skandal

Gegenstrategien

Aus der Perspektive der skandalisierten Akteure bergen Skandale immer die Gefahr unerwünschter sozialer, politischer oder gar rechtlicher Konsequenzen. Aus diesem Grund versuchen die Betroffenen in der Regel kommunikative Gegenstrategien anzuwenden, um die für sie negativen Auswirkungen des Skandals (wie z.B. Imageverlust) zu verhindern bzw. zu minimieren.

Hierbei lassen sich grundsätzlich zwei Ansätze beschreiben, mit denen skandalisierte Akteure musterhaft auf die für sie gefährliche Diskurskonstellation reagieren:

- Zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Deutung des betroffenen Akteurs als ‚schuldhaft unmoralischen Verursacher eines gesellschaftlichen Missstandes‘ noch nicht im Diskurs durchgesetzt hat, kann dieser die negativ wertende Darstellung des Sachverhalts durch eigene Strategische Kommunikation anfechten. Beispielsweise können betroffene Akteure das Bestehen des beklagten Missstands leugnen bzw. versuchen, diesen zu normalisieren oder bagatellisieren. Eine weitere Möglichkeit kann die öffentlichkeitswirksame Umdeutung des skandalisierten Handelns von der ‚schuldhaften Verfehlung‘ zum ‚ehrlichen Fehler‘ oder die Verschleierung von problematischen Handlungen (bspw. durch von möglichen Verursachern absehende Passivierungen: Es ist zu Fehlern gekommen vs. Wir haben Fehler gemacht) sein.

- Ist eine glaubhafte Umdeutung des skandalisierten Sachverhalts nicht möglich (oder gescheitert), bleibt den betroffenen Akteuren die (aufrichtige oder inszenierte) Durchführung von Demutsritualen (z.B. öffentliche Entschuldigungen, Rücktritte von Ämtern) oder Reparationshandlungen (z.B. freiwillige Schadensersatzleistungen, das Einrichten interner Ethikkommissionen, Spenden an wohltätige Zwecke, etc.). Mit kommunikativen Akten dieser Art können skandalisierte Akteure suggerieren, dass der Grund für die öffentlichen Empörung nicht länger bestehe – schließlich habe der Verursacher des Skandals das eigene Fehlverhalten anerkannt, Reue gezeigt und bereits selbst Maßnahmen zur Behebung des Missstands ergriffen. Hat diese Strategie Erfolg, kann es so zur sozialen Rehabilitation des skandalisierten Akteurs kommen und weitere soziale, politische bzw. rechtliche Konsequenzen des Skandals abgewendet werden.

Relevante Techniken / Operationen

Im Zusammenhang mit Skandalen lassen sich einige wiederkehrende kommunikative Techniken bzw. Operationen benennen, die entweder von Skandalisierern oder Skandalisierten angewandt werden.

Hierbei ist zuallererst die Technik des Skandalisierens zu nennen. Damit sind kommunikative Handlungen gemeint, die öffentlichkeitswirksam auf einen (vermeintlichen oder tatsächlichen) gesellschaftlichen Missstand aufmerksam machen und diesen auf (vermeintliche oder tatsächliche) moralische Verfehlungen eines gesellschaftlichen Akteurs zurückführen. Skandalisierungen zielen darauf ab, den beklagten Sachverhalt ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit zu stellen und eine empörte Reaktion der Öffentlichkeit herbeizuführen, die letztlich zu sozialen, politischen oder rechtlichen Konsequenzen führt.

Die Antizipation und bewusste Provokation von Skandalisierungshandlungen können andererseits von Akteuren genutzt werden, um sich selbst gezielt zum Gegenstand von Skandalrufen zu machen und somit öffentliche Aufmerksamkeit zu erlangen. Durch eine kalkulierte Provokation öffentlicher Empörung können also durchaus auch (kurzfristige) medienökonomische Aufmerksamkeitsprofite erzielt werden. Ein klassisches Beispiel hierfür ist die bewusste Verletzung diskursiver Sagbarkeitsgrenzen und die anschließende Relativierung (,Zurückrudern‘), sobald öffentliche Empörung – und mit ihr auch mediale Aufmerksamkeit – einsetzt. So befürwortete beispielsweise die AfD-Politikerin Beatrix von Storch im Januar 2016 in einem Facebook-Posting auf Nachfrage den Einsatz von Schusswaffen gegen geflüchtete Frauen und Kinder, um diese von der Überschreitung der deutschen Außengrenze abzuhalten. Nach dem erwartbaren Einsetzten öffentlicher Empörung zog von Storch ihre Aussage zurück (niemand will auf Menschen schießen) und erklärte ihr Posting damit, auf ihrer Computermaus ausgerutscht zu sein (vgl. Der Spiegel 2016: Storch bezeichnet Äußerung über Schüsse auf Flüchtlinge als Fehler).

Eine weitere kommunikative Technik, die im Kontext von Skandalen eine zentrale Rolle spielt, ist die Inszenierung – sei es beim medialen In-Szene-setzen eines Missstandes durch die Skandalisierer oder bei der Durchführung von Demutsritualen (z.B. öffentliche Entschuldigungen) durch die skandalisierten Akteure als Reaktion auf die gesellschaftliche Empörung.

Aufgrund der moralischen Verurteilung, die jeder Skandalisierung innewohnt, spielt hier auch die kommunikative Praktik des Moralisierens eine wichtige Rolle.

Weitere kommunikative Techniken, die im Zusammenhang mit Skandalen von Skandalisierten häufig angewandt werden, um die für sie negativen Konsequenzen des Skandals zu minimieren, sind: Euphemismus, Bagatellisieren, öffentliches Bereuen, präventives Immunisieren, Passivieren.

Beispiele

(1) Der „Lobbyismus-Skandal“ um Phillipp Amthor

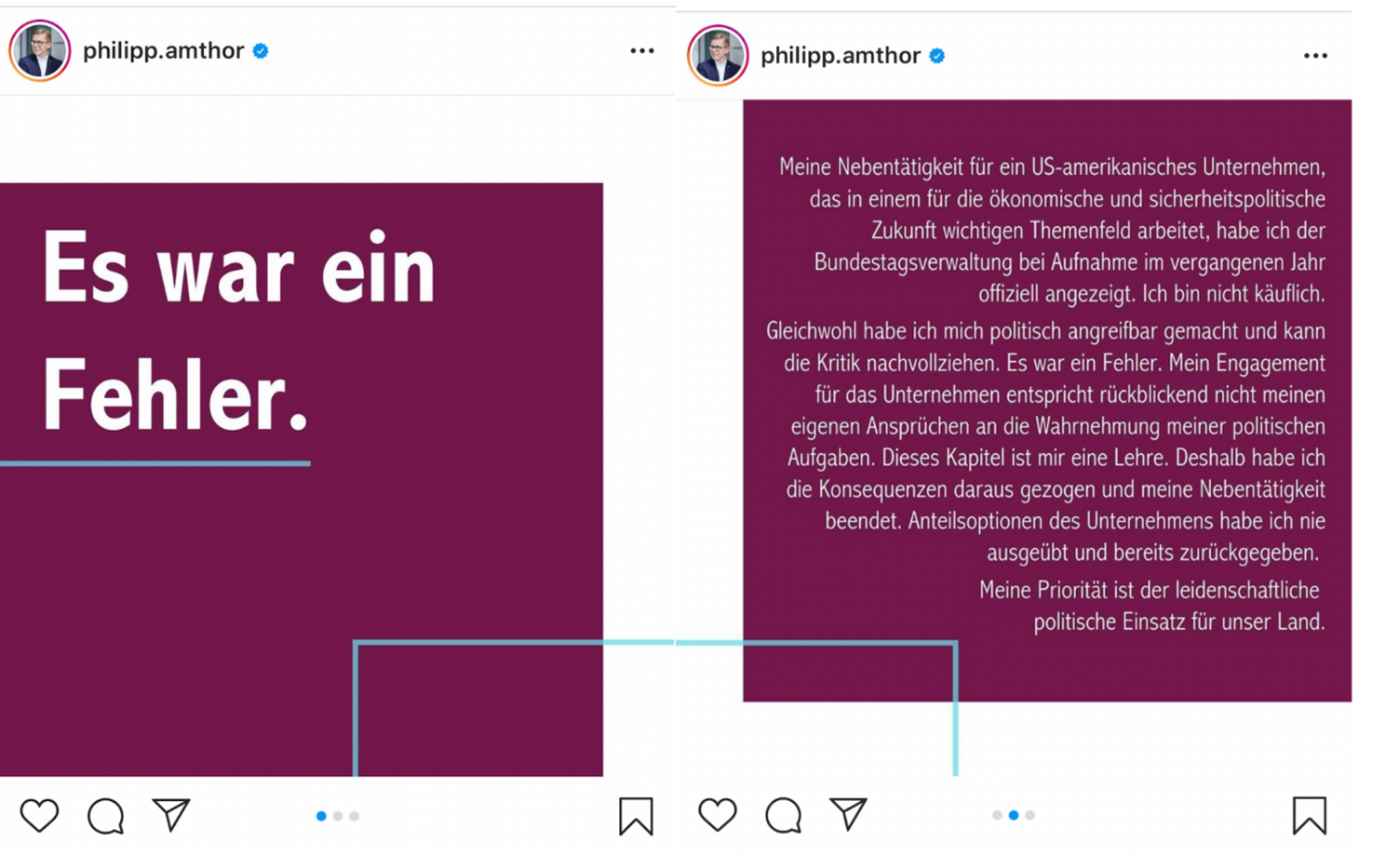

Am 12. Juni 2020 veröffentlichte das Nachrichtenmagazin Der Spiegel Details über die Nebentätigkeiten des CDU-Politikers und Bundestagsabgeordneten Phillipp Amthor beim US-amerikanischen IT-Unternehmen „Augustus Intelligence“. Demnach habe Phillipp Amthor als Mitglied des Aufsichtsrats von „Augustus Intelligence“ unter anderem bei Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier für politische Unterstützung für das Unternehmen geworben und im Gegenzug dafür Aktienoptionen des Unternehmens erhalten. Auf die Berichte von Der Spiegel folgte schnell eine Welle weiterer Medienberichte sowie eine empörte Reaktion der (Medien-)Öffentlichkeit. Einen Tag nach der skandalisierenden Meldung von Der Spiegel reagierte Amthor mit einem Posting auf seiner Instagram-Seite. In einem Versuch der Schadensbegrenzung räumte er Fehler ein, ohne jedoch eine moralische Schuld einzugestehen (Es war ein Fehler), und verkündete das Ende seiner Nebentätigkeit; gleichzeitig versuchte er, der drohenden moralischen Verurteilung entgegenzuwirken (Ich bin nicht käuflich).

Abb. 2: Instagram-Posting von Philipp Amthor vom 12.06.2020.

(2) Der „Diesel-Skandal“ um den Automobilhersteller Volkswagen

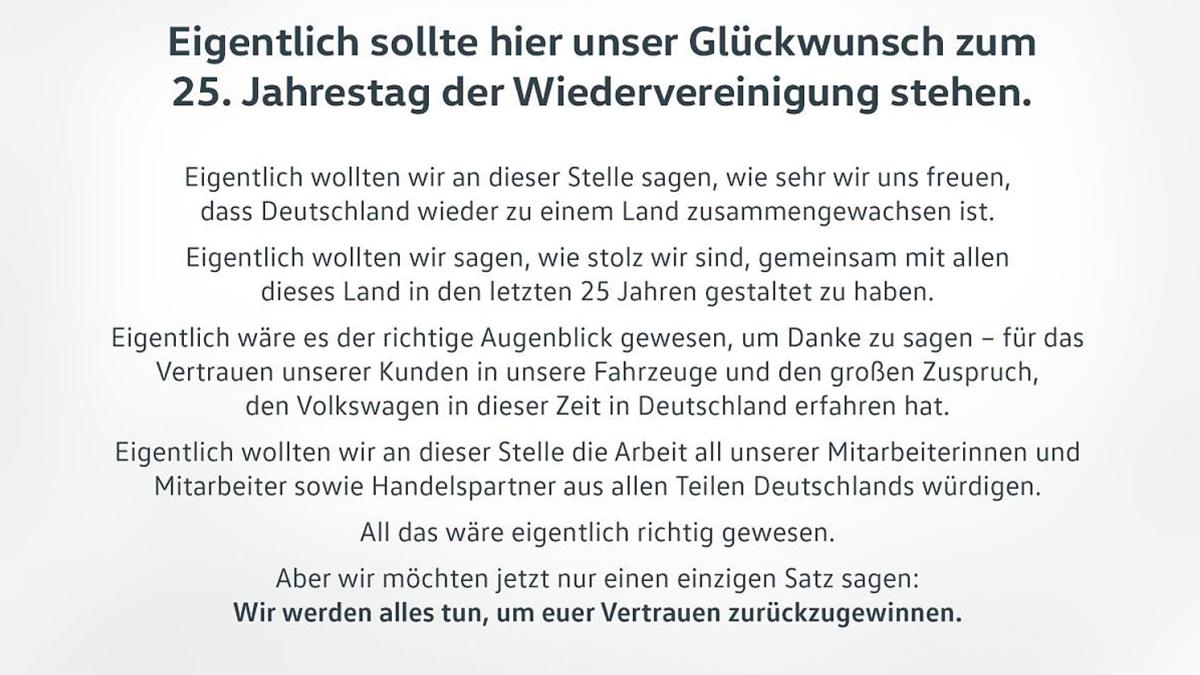

Im September 2015 gab die US-amerikanische Umweltbehörde EPA (Environmental Protection Agency) in einer Verstoßanzeige öffentlich bekannt, dass der Automobilkonzern Volkswagen in der Motorensteuerung seiner Dieselfahrzeuge eine nicht zulässige Software einsetze. Diese hatte die Funktion, den eigentlich unzulässig hohen Schadstoffausstoß der Fahrzeuge in Testsituationen auf dem Prüfstand zeitweise zu verringern, um so geltende Abgasnormen zu umgehen. Die Bekanntmachung dieses Sachverhalts führte auch in Deutschland zu skandalisierenden Medienberichten über die Zusammenhänge und Hintergründe in Bezug auf die Meldungen der US-amerikanischen Umweltbehörde. Schnell war die Rede vom Diesel-Skandal, Abgasskandal, Dieselgate oder VW-Skandal – die Skandalisierung des Sachverhalts war somit geglückt. Im Laufe des Skandals versuchte Volkswagen stetig durch strategische Kommunikation die negativen Auswirkungen für den Konzern zu minimieren (z.B. durch beschwichtigende Pressemitteilungen, demütige Zeitungsanzeigen oder direkte Kundenkommunikation). Beispielsweise schaltete VW zum Tag der deutschen Einheit 2015 folgende Zeitungsanzeige, um dem Imageverlust des Unternehmens entgegenzuwirken.

Abb. 3: Zeitungsanzeige der Volkswagen AG zum Tag der deutschen Einheit 2015.

Neben einem erheblichen (temporären) Imageschaden führte der Skandal in seinem Verlauf dennoch zu zahlreichen personellen und juristischen Konsequenzen. Beispielhaft sei hier auf den Rücktritt des damaligen Konzernchefs Martin Winterkorn am 23. September 2015 und auf das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 25. Mai 2020 verwiesen, in dem das Gericht bestätigte, dass der Automobilkonzern seine Kunden vorsätzlich sittenwidrig geschädigt hat und diesen Schadensersatzansprüche gegenüber VW einräumt (Az. VI ZR 252/19).

Literatur

Zum Weiterlesen

- Hirschi, Caspar (2018): Skandalexperten, Expertenskandale: Zur Geschichte eines Gegenwartsproblems. Berlin: Matthes & Seitz.

Zitierte Literatur

- Burkhardt, Steffen (2011): Skandal, medialisierter Skandal, Medienskandal: Eine Typologie öffentlicher Empörung. In: Bulkow, Kristin; Petersen, Christer (Hrsg.): Skandale. Strukturen und Strategien öffentlicher Aufmerksamkeitserzeugung. Wiesbaden: VS, S. 131–156.

- Burkhardt, Steffen (2015): Medienskandale. Zur moralischen Sprengkraft öffentlicher Diskurse. Köln: Herbert von Halem.

- Der Spiegel (2016): Storch bezeichnet Äußerung über Schüsse auf Flüchtlinge als Fehler. Online unter: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-beatrix-von-storch-nimmt-aeusserung-ueber-schuesse-auf-fluechtlinge-zurueck-a-1076757.html ; Zugriff: 23.02.2022.

- Hondrich, Karl O. (2002): Enthüllung und Entrüstung. Eine Phänomenologie des politischen Skandals. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

- Kepplinger, Hans M.; Ehmig, Simone C.; Hartung, Uwe (2002): Alltägliche Skandale. Eine repräsentative Analyse regionaler Fälle. Konstanz: UVK.

- Neckel, Sighard (1989): Das Stellhölzchen der Macht. Zur Soziologie des politischen Skandals. In: Ebbinghausen, Rolf; Neckel, Sighard (Hrsg.): Anatomie des politischen Skandals. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, S. 55–80.

- Thompson, John B. (2000): Political Scandal. Power and Visibility in the Media Age. Cambridge: Polity Press.

Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: Missstand, Skandalisierung und Folgen (nach Kepplinger et al. 2002: 86).

- Abb. 2: Instagram-Posting von Philipp Amthor vom 12.06.2020. Online unter: https://www.instagram.com/p/CBVde10JeoK/?hl=de ; Zugriff: 23.02.2022.

- Abb. 3: Zeitungsanzeige der Volkswagen AG zum Tag der deutschen Einheit 2015. Online unter: https://www.welt.de/wirtschaft/article147187813/VW-entschuldigt-sich-mit-riesiger-Werbekampagne.html ; Zugriff: 23.02.2022.

Zitiervorschlag

Tripps, Felix (2022): Skandal. In: Diskursmonitor. Glossar zur strategischen Kommunikation in öffentlichen Diskursen. Hg. von der Forschungsgruppe Diskursmonitor und Diskursintervention. Veröffentlicht am 10.03.2022. Online unter: https://diskursmonitor.de/glossar/skandal.

DiskursGlossar

Grundbegriffe

Hegemonie

Wie der britische Politikwissenschaftler Perry Anderson 2018 in einer umfassenden, historisch weit ausgreifenden Studie zum Gebrauch des Begriffs Hegemonie und seinen Konjunkturen beschreibt, liegen die historischen Wurzeln des Begriffs im Griechischen, als Bezeichnung für Führung (eines Staatswesens) mit Anteilen von Konsens.

Diskurskompetenz

Im engeren, linguistischen Sinn bezeichnet Diskurskompetenz die individuelle sprachlich-kommunikative Fähigkeit, längere zusammenhängende sprachliche Äußerungen wie Erzählungen, Erklärungen, Argumentationen zu formulieren und zu verstehen.

Agenda Setting

Rassistisch motivierte Gewalt, Zerstörung des Regenwaldes, Gender pay gap: Damit politische Institutionen solche Probleme bearbeiten, müssen sie erst als Probleme erkannt und auf die politische Tagesordnung (Agenda) gesetzt werden. Agenda Setting wird in Kommunikations- und Politikwissenschaft als eine Form strategischer Kommunikation beschrieben, mithilfe derer Themen öffentlich Gehör verschafft und politischer Druck erzeugt werden kann.

Medien

Die Begriffe Medien/Massenmedien bezeichnen diverse Mittel zur Verbreitung von Informationen und Unterhaltung sowie von Bildungsinhalten. Medien schaffen damit eine wesentliche Grundlage für Meinungsbildung und Meinungsaustausch.

Macht

Macht ist die Fähigkeit, Verhalten oder Denken von Personen zu beeinflussen. Sie ist Bestandteil sozialer Beziehungen, ist an Kommunikation gebunden und konkretisiert sich situationsabhängig. Alle expliziten und impliziten Regeln, Normen, Kräfteverhältnisse und Wissensformationen können aus diskursanalytischer Perspektive als Machtstrukturen verstanden werden, die Einfluss auf Wahrheitsansprüche und (Sprach)Handlungen in einer Gesellschaft oder Gruppe nehmen.

Normalismus

Normalismus ist der zentrale Fachbegriff für die Diskurstheorie des Literaturwissenschaftlers Jürgen Link. Die Normalismus-Theorie fragt danach, wie sich Vorstellungen von ‚Normalität‘ und ‚Anormalität‘ als Leit- und Ordnungskategorien moderner Gesellschaften herausgebildet haben.

Wissen

Kollektives Wissen von sozialen Gruppen ist sowohl Voraussetzung als auch Ziel strategischer Kommunikation in öffentlichen Diskursen. Es wird geprägt durch individuelle Erfahrung, aber auch in Diskursgemeinschaften kommunikativ geteilt – vor allem im Elternhaus, in Peergroups und Bildungseinrichtungen sowie durch Medienkonsum.

Werbung

Werbung ist ein Kommunikationsinstrument von Unternehmen, das der Positionierung im Markt dient und je nach Situation des Unternehmens auf Einführung, Erhalt oder Ausbau von Marktanteilen und damit letztlich auf ökonomischen Gewinn abzielt.

Mediale Kontrolle

Medien werden vielfältig zur Durchsetzung von Macht verwendet. So in der Zensur, wenn eine politische Selektion des Sagbaren und des Unsagbaren stattfindet; in der Propaganda, wenn eine Bevölkerung von den Ansichten oder wenigstens der Macht einer bestimmten Gruppe überzeugt werden soll; oder in der Überwachung, die unerwünschtes Verhalten nicht nur beobachten, sondern unwahrscheinlich machen soll.

Freund- und Feind-Begriffe

Freund-, Gegner- und Feindbegriffe sind Teil der Politischen Kommunikation. Sie bilden die Pole eines breiten Spektrums von kommunikativen Zeichen, mit denen politische Akteure sich selbst und ihre politischen Gegner im Kampf um beschränkte Ressourcen auf dem diskursiven Schlachtfeld positionieren.

Techniken

Redenschreiben

Wer Reden schreibt, bereitet die schriftliche Fassung von Reden vor, die bei besonderen Anlässen gehalten werden und bei denen es auf einen ausgearbeiteten Vortrag ankommt.

Offener Brief

Bei einem offenen Brief handelt es sich um eine strategische Praktik, die genutzt wird, um Anliegen einer Person oder Gruppe öffentlich sichtbar zu machen. Die Texte, die als offene Briefe bezeichnet werden, richten sich an eine Person oder Institution und werden über Medien veröffentlicht.

Kommunikationsverweigerung

Unter dem Begriff Kommunikationsverweigerung lässt sich ein Bündel von Praktiken und Strategien fassen, die den kommunikativen Austausch zu erschweren oder zu verhindern suchen.

Flugblatt

Unter Flugblättern versteht man einseitige Druckerzeugnisse, die ursprünglich meist illustriert waren. Eng verwandt sind die mehrseitigen Flugschriften. Während Flugschriften und Flugblätter heute kostenlos verteilt werden oder zur Mitnahme ausliegen, wurden sie in der Frühen Neuzeit zunächst als Handelswaren verkauft und gingen so als frühe Massenmedien den Zeitungen voraus.

Passivierung

Unter Passivierung versteht man die Formulierung eines Satzes in einer grammatischen Form des Passivs. Das Passiv ist gegenüber dem Aktiv durch die Verwendung von Hilfsverben formal komplexer. Seine Verwendung hat unter anderem zur Folge, dass handelnde Personen im Satz nicht genannt werden müssen, was beispielsweise in Gesetzestexten für eine (gewünschte) größtmögliche Abstraktion sorgt („Niemand darf wegen seines Geschlechts […] benachteiligt oder bevorzugt werden.“ Art. 3 GG).

Aufopferungs-Topos

Als Aufopferungs-Topos wird in der Diskursforschung ein Argumentationsmuster bezeichnet, das zwei strategische Funktionen erfüllen kann: einerseits kann es dazu dienen, mit der Behauptung eines besonderen Ressourceneinsatzes (z.B. Einsatz von Geld, Zeit oder emotionaler Belastung) einen hohen Achtungswert für eine Person, eine Sache bzw. für ein Ziel zu plausibilisieren. Andererseits können Akteure besondere Privilegien (wie z.B. Wertschätzung, Entscheidungsbefugnisse und Mitspracherechte) reklamieren, wenn sie sich für eine bereits in der sozialen Bezugsgruppe hochgeschätzte Sache engagieren.

Opfer-Topos

Als Opfer-Topos bezeichnet man eine diskursive Argumentationsstrategie, bei der sich Akteure als ‚Opfer‘ gesellschaftlicher Urteilsbildung inszenieren und damit eigene Interessen – vor allem Aufmerksamkeit und Berücksichtigung von Bedürfnissen – geltend zu machen versuchen.

Analogie-Topos

Der Analogie-Topos zählt zu den allgemeinen bzw. kontextabstrakten Argumentationsmustern, die genutzt werden können, um für oder gegen eine Position zu argumentieren. Analogie-Topoi werden von verschiedenen Akteuren und Akteursgruppen strategisch eingesetzt, um eine zustimmende Haltung bei den Zielgruppen zu bewirken.

Topos der düsteren Zukunftsprognose

Der Topos der düsteren Zukunftsprognose beschreibt ein Argumentationsmuster, bei dem eine negative, dystopische Zukunft prognostiziert wird. Dabei wird auf die drohenden Folgen einer Krise oder einer allgemeinen Gefahr verwiesen, aus der eine negative Zukunft bei falschem Handeln resultieren wird.

Negativpreis

Ein Negativpreis ist eine Auszeichnung an Personen oder Organisationen (meist Unternehmen), die sich oder ihre Produkte positiv darstellen und vermarkten, ihre Versprechen aus Sicht des Preisverleihers allerdings nicht einhalten. Dabei dient der Preis durch seine Vergabe vor allem dem Zweck, Aufmerksamkeit zu erregen, mediale Präsenz auf ein Thema zu lenken und den Preisträger in seinem moralischen Image zu beschädigen.

Schlagwörter

Verfassung

Die Verfassung eines Landes (in Deutschland das Grundgesetz von 1949) steht für die höchste und letzte normative und Legitimität setzende Instanz einer staatlichen Rechtsordnung. In der offiziellen Version demokratischer Selbstbeschreibung ist es das Volk selbst, das sich in einem rituellen Gründungsakt eine Verfassung gibt.

Toxizität / das Toxische

Es ist nicht immer ganz eindeutig bestimmbar, was gemeint wird, wenn etwas als toxisch bezeichnet wird. Zeigen lässt sich zwar, dass sich die Bedeutung von ‚giftig‘ hin zu ‚schädlich‘ erweitert hat, doch die Umstände, unter denen etwas für jemanden toxisch, d. h. schädlich ist, müssen aus der diskursiven Situation heraus erschlossen werden.

Zivilgesellschaft

Im gegenwärtigen deutschen Sprachgebrauch werden so heterogene Organisationen, Bewegungen und Initiativen wie ADAC und Gewerkschaften, Trachtenvereine und Verbraucherschutzorganisationen, Umweltorganisationen und religiöse Gemeinschaften zur Zivilgesellschaft gezählt.

Demokratie

Der Ausdruck Demokratie dient häufig zur Bezeichnung einer (parlamentarischen) Staatsform und suggeriert die mögliche Beteiligung aller an den Öffentlichen Angelegenheiten. Dabei ist seine Bedeutung weniger eindeutig als es den Anschein hat.

Plagiat/Plagiarismus

Plagiarismus ist ein Begriff, der sich im öffentlichen Diskurs gegen Personen oder Produkte richten kann, um diese in zuweilen skandalisierender Absicht einer Praxis unerlaubter intermedialer Bezugnahme zu bezichtigen. Die Illegitimität dieser Praxis wird oft mit vermeintlichen moralischen Verfehlungen in Verbindung gebracht.

Fake News

Fake News wird als Schlagwort im Kampf um Macht und Deutungshoheit in politischen Auseinandersetzungen verwendet, in denen sich die jeweiligen politischen Gegenspieler und ihre Anhänger wechselseitig der Lüge und der Verbreitung von Falschnachrichten zum Zweck der Manipulation der öffentlichen Meinung und der Bevölkerung bezichtigen.

Lügenpresse

Der Ausdruck Lügenpresse ist ein politisch instrumentalisierter „Schlachtruf“ oder „Kampfbegriff“ gegen etablierte und traditionelle Medien. Dabei wird häufig nicht einzelnen Medien-Akteuren, sondern der gesamten Medienbranche vorgeworfen, gezielt die Unwahrheit zu publizieren.

Antisemitismus

Mit Antisemitismus werden gemeinhin alle jene Phänomene bezeichnet, die sich gegen das Judentum oder gegen Jüdinnen*Juden als Jüdinnen*Juden richten. Die entsprechenden Erscheinungen reichen von der bloßen Distanzierung und Behauptung jüdischer Andersartigkeit, über vollständig ausgearbeitete Weltbilder, die Jüdinnen*Juden für sämtliche Probleme verantwortlich machen, bis hin zu massiven Ausgrenzungs-, Verfolgungs- und Gewaltpraktiken.

Grammatiknazi / Grammar Nazi

Das überwiegend negativ konnotierte Schlagwort Grammatiknazi – als Übersetzung von engl. grammar nazi – wird zur Benennung von Personen verwendet, die meist in eher informellen Kontexten der öffentlichen Internetkommunikation (u. a. in Foren, Kommentarbereichen auf Nachrichtenportalen, sozialen Netzwerken) ungefragt Sprachkritik an den Äußerungen anderer (häufig fremder) Kommunikationsteilnehmer*innen üben.

Respekt

Respekt oder respektvolles Verhalten wird eingefordert für die Eigengruppe (bzw. von der Eigengruppe), für wirklich oder vermeintlich diskriminierte Gruppen, für abweichende Meinungen. Mitgemeint ist bei der Forderung nach Respekt meist eine positiv bewertete Szene der (sozialen, kulturellen, ethnischen, sexuellen etc.) Vielfalt/Diversität.

Verschiebungen

Versicherheitlichung

In akademischen Kontexten wird Versicherheitlichung in Abgrenzung zu einem naiv-realistischen Sicherheitsverständnis verwendet. Dieses betrachtet Sicherheit als einen universell erstrebenswerten und objektiv feststellbaren Zustand, dessen Abwesenheit auf das Handeln von Akteuren zurückzuführen ist, die feindselig, kriminell, unverantwortlich oder zumindest fahrlässig agieren.

Ökonomisierung

Ökonomisierung wird in gegenwärtigen Diskursen in der Regel zur Bezeichnung von Prozessen verwendet, in denen die spezifisch wirtschaftlichen Funktions-Elemente wie Markt, Wettbewerb/Konkurrenz, Kosten-Nutzen-Kalküle, Effizienz, Gewinnorientierung in Bereiche übertragen werden, die zuvor teilweise oder ganz nach anderen Leitkriterien ausgerichtet waren

Moralisierung

Moralisierung verlagert Macht- und Interessenkonflikte in die Sphäre der Kommunikation von Achtung / Missachtung. Sie reduziert Ambivalenz zugunsten einer Polarisierung von gut und böse.

Konstellationen

Keine Ergebnisse gefunden

Die angefragte Seite konnte nicht gefunden werden. Verfeinern Sie Ihre Suche oder verwenden Sie die Navigation oben, um den Beitrag zu finden.

DiskursReview

Review-Artikel

Tagung 2025: „Das geht zu weit!“ Sprachlich-kommunikative Strategien der Legitimierung und Delegitimierung von Protest in öffentlichen, medialen und politischen Diskursen

„Das geht zu weit!“ Sprachlich-kommunikative Strategien der Legitimierung undDelegitimierung von Protest in öffentlichen, medialen und politischen Diskursen Tagung der Forschungsgruppe Diskursmonitor Tagung: 04. bis 5. Juni 2025 | Ort: Freie Universität...

„Remigration“ – Ein Riss im Schleier der Vagheit. Diskursive Strategien rund um das Remigrationskonzept und die Correctiv-Recherchen

Die am 10. Januar veröffentlichte Correctiv-Recherche über ein rechtes Vernetzungstreffen in Potsdam sorgte für erhebliche öffentliche Aufmerksamkeit und die größten Demonstrationen gegen Rechtsaußen seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Im Fokus der Kritik…

Neue Beiträge Zur Diskursforschung 2023

Mit Beginn des Wintersemesters laden die Forschungsgruppen CoSoDi und Diskursmonitor sowie die Akademie diskursiv ein zur Vortragsreihe Neue Beiträge Zur Diskursforschung. Als interdisziplinäres Forschungsfeld bietet die Diskursforschung eine Vielzahl an...

Tagung: Zur Politisierung des Alltags – Strategische Kommunikation in öffentlichen Diskursen (01.–03.02.2023)

Die (krisenbedingt verschärfte) Politisierung der Alltagsdiskurse stehen im Zentrum der hier geplanten Tagung. Antworten auf folgende Leitfragen sollen dabei diskutiert werden: Was sind die sozialen, medial-räumlichen und sprachlichen Konstitutionsbedingungen…

Tagung: Diskursintervention (31.01.2019–01.02.2019)

Welchen Beitrag kann (bzw. muss) die Diskursforschung zur Kultivierung öffentlicher Diskurse leisten? Was kann ein transparenter, normativer Maßstab zur Bewertung sozialer und gesellschaftlicher Diskursverhältnisse sein?

Was ist ein Volk?

Dass „Volk“ ein höchst schillernder und vielschichtiger politischer Leitbegriff der vergangenen Jahrhunderte gewesen ist (und nach wie vor ist), kann man schon daran erkennen, dass der Eintrag „Volk, Nation“ in Brunner, Conze & Kosellecks großem Nachschlagwerk zur politischen Begriffsgeschichte mehr als 300 Seiten umfasst.

Antitotalitär? Antiextremistisch? Wehrhaft!

Im Herbst 2022 veranstalteten die Sender des Deutschlandradios eine Kampagne mit Hörerbeteiligung zur Auswahl eines Themas, mit dem sich ihre sogenannte „Denkfabrik“ über das kommende Jahr intensiv beschäftigen solle. Fünf Themen standen zur Auswahl, „wehrhafte Demokratie“ wurde gewählt, wenig überraschend angesichts des andauernden Krieges in der Ukraine…

Über einige Neuzugänge im (täglich wachsenden) Repertoire bellizistischer Kampf- und Kontaminationsbegriffe

[1] Was haben die Ausdrücke »Eskalationsphobie«, »Friedensmeute« und »Lumpenpazifismus« gemeinsam? Nun, zuerst einmal den Umstand, dass alle drei verdienstvolle Neuprägungen unserer medio-politischen Klasse sind…

Schlaglichter des Kriegsdiskurses: eine kleine Inventarauswahl zum öffentlichen Sprachgebrauch im Frühjahr 2022

Spätestens seit dem Angriff und Einmarsch Russlands in der Ukraine dominiert der Krieg auch die bundesdeutschen Debatten und schlägt sich im Sprachgebrauch nieder: diskursprägende Wortfelder, Schlagwörter, Topoi…

Die Unordnung des Diskurses? Thesen zur semantischen Desorientierung in der gegenwärtigen medio-politischen Öffentlichkeit

Disclaimer I: Die nachfolgenden Zeilen sind das Zwischenergebnis kontinuierlicher gemeinsamer Beobachtungen und Diskussionen in der „Forschungsgruppe Diskursmonitor und Diskursintervention“ zu Debatten in Presse, Politik und sozialen Medien. Auch wenn diese Beobachtungen fachlich orientiert sind, liegen ihnen bisher keine systematischen Datenanalysen zugrunde.