DiskursGlossar

Persuasion

Kategorie: Grundbegriffe

Verwandte Ausdrücke: Überzeugen, Überreden, Manipulation

Siehe auch: Rhetorik, Argumentation, Topos, Werbung, Wiederholen, Strategische Kommunikation

Autorin: Nina Janich

Version: 1.0 / Datum: 14.07.2025

Kurzzusammenfassung

Persuasion kommt vom lateinischen Verb persuadere und bedeutet ‚überzeugen, überreden‘ (gebildet aus suadere ‚raten, empfehlen‘ und per ‚durch, über‘). Der Begriff stammt aus der Rhetorik, in der es vor allem darum geht, wie man Hörer:innen oder Leser:innen auf seine Seite bringt: wie man sie zum Beispiel in einem Gerichtsprozess von der Schuld oder Unschuld eines/einer Angeklagten überzeugt, wie man sie politisch zur Parteinahme überredet oder wie man sie ganz allgemein für sich selbst oder einen bestimmten Gegenstand/Sachverhalt einnimmt.

Der Verweis auf die Rhetorik heißt aber nicht von vornherein, dass dieses Überzeugen und Überreden irgendwie mit unrechten Dingen zuginge, auch wenn wir im Deutschen in der Regel mindestens einen Unterschied zwischen dem (rational-argumentativen) Überzeugen und dem (emotional-drängenden) Überreden machen: Die klassische Rhetorik der griechischen und römischen Antike stellt ein ganzes Lehrprogramm zusammen, wie man sich als Redner:in trainieren kann, um eine solche Persuasionsarbeit kompetent leisten zu können (und, z. B. bei dem römischen Rhetoriklehrer Quintilian, wie man dabei ein im moralischen Sinne guter Mensch – ein „vir bonus“ – sein und auch bleiben kann). In der Rhetoriklehre werden daher ganz unterschiedliche Textsorten und Stile diskutiert, mit denen man verschiedene Zielgruppen in unterschiedlicher Art und Weise ansprechen und zu überzeugen versuchen kann (heute oft unter dem Stichwort Zielgruppenadäquatheit von Kommunikation thematisiert).

Persuasion ist also ein grundlegendes Verfahren in (monologischer) Rede und/oder (dialogischer) Interaktion mit dem Zweck, Einstellungen, Verhalten und/oder Handeln des Gegenübers zu beeinflussen. Es ist damit auch ein mögliches und nicht selten zentrales Verfahren im Kontext strategischer Kommunikation (also ein Unterbegriff dazu, der sich auf das Wie strategischer Kommunikation bezieht). Im Unterschied zum komplexeren Oberbegriff ‚Strategische Kommunikation‘ werden im rhetorischen Konzept der Persuasion aber noch nicht grundsätzlich diskursiv wirksame Machthierarchien unterstellt, und es ist auch noch keine ausschließlich negative Bewertungen dieses kommunikativen Verfahrens mitgemeint.

Erweiterte Begriffsklärung

An den deutschen Lehnübertragungen von persuadere sieht man, dass wir geneigt sind, einen Unterschied zu machen zwischen überzeugen und überreden: Wer jemanden von etwas überzeugt, tut dies in der Rede mittels Argumenten, die der andere als irgendwie sinnvoll einsieht. Demgegenüber unterstellen wir beim Überreden, dass der Andere (noch) nicht wirklich überzeugt ist und einer Position damit teils gegen seinen eigentlichen Willen zustimmt. Der Unterschied zwischen überzeugen und überreden bezieht sich damit zum einen auf die inhaltliche Qualität eines Redebeitrags (z. B. rational vs. emotional) und zum anderen auf seine Wirkung beim Adressaten (z. B. eher langfristig vs. eher kurzfristig). Wer von Persuasion spricht, sollte also klären, ob er eher das eine oder eher das andere meint – der Ausdruck Persuasion ist dann eher neutral oder eher negativ konnotiert, weshalb er selbst auch wieder ‚persuasiv‘ verwendet werden kann.

Die hier erläuterte Unterscheidung verweist direkt auf die Frage, wie Persuasion rhetorisch möglich ist und im Diskurs konkret erreicht werden kann: Natürlich spielt die sprachliche Form eine Rolle. Die rhetorische Lehre erschöpft sich aber keineswegs im Angebot zahlreicher rhetorischer Figuren (wie z. B. Metapher – sprachliches Bild, Klimax – Steigerung, oder Oxymoron – widersprüchliche Wortkombination), wie sie wahrscheinlich die meisten von uns in der Schule gelernt haben. Die Rhetorik unterscheidet außerdem verschiedene Formen des Textaufbaus (zum Beispiel mit stärker adressatenorientierten, erzählenden und/oder argumentierenden Redeanteilen/Textbausteinen) sowie der Argumentation, d. h., ob man zum Beispiel inhaltlich Grund-Folge- bzw. Ursache-Wirkungs-Beziehungen anspricht oder (auch) auf formale Verstärkungen wie die der Autoritätsargumentation zurückgreift (vgl. z. B. Niehr 2024).

Oft wird überschätzt, welche Rolle das ,sprachliche Kleid der Gedanken‘ (eine häufige Erklärung für den rhetorischen Begriff des ornatus, des ,Redeschmucks‘) für deren persuasive Wirkung und den rhetorischen Effekt der Rede spielt. Zum einen ist die sprachliche Ausgestaltung einer Rede oder eines Textes nämlich oft sehr stark von der Situation und der Textsorte/dem Genre geprägt, sodass gar nicht immer ‚alle möglichen‘ sprachlichen Mittel für Formulierung und Argumentation infrage kommen: In einem wissenschaftlichen Fachartikel muss beispielsweise ganz anders argumentiert werden als in einer politischen Wahlkampfrede. Der Sprachwissenschaftler Feilke (1994; 1996) spricht sogar von einer „idiomatischen Prägung der Sprache“, d. h. dass es für zahlreiche Kontexte typische Formulierungsmuster gibt, die einem allgemeinen Common Sense darüber entsprechen, wann man was typischerweise wie sagt (bzw. sogar: sagen kann). Formulierungen wie Lassen Sie uns also das Glas erheben … erwarten wir beispielsweise nicht beim alltäglichen Familienmittagessen, sondern bei besonderen Gelegenheiten, bei denen auf etwas oder jemanden angestoßen wird. Das wiederum bedeutet auch, dass die Verwendung rhetorischer Figuren in einem Text nicht quasi ‚automatisch‘ das bewirkt, was sie bewirken soll – eben weil man in bestimmten Kontexten bis zu einem gewissen Grad mit solchen Persuasionsmitteln rechnet. Wenn wir als Beispiel die Wirtschaftswerbung nehmen, in der höchst professionell mit diesen rhetorischen Figuren jongliert wird, um die Werbebotschaft effektiv unter die Leute zu bringen, dann zeigt die Werbewirkungsforschung sehr schnell, dass es noch wesentlich mehr Einflussfaktoren auf Kauf- und Konsumentscheidungen gibt als nur das ‚treffende Wort‘.

Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht egal, wie wir etwas sagen. Die Framesemantik (vgl. z. B. Ziem 2008; Busse 2018) kann zeigen, dass mit jedem sprachlichen Begriff ein ganzer Wissensrahmen verbunden ist, dass also die Wahl eines Wortes bei Hörer bzw. Leserin zur Aktivierung eines ganzen Netzwerkes von Wissenselementen und Assoziationen führt (siehe Beispiele für politisches Framing bei Ziem/Fritsche 2019 und politisch relevantes Framing in der Wirtschaftswerbung bei Holly 2019). Es macht also beispielsweise einen großen Unterschied, ob ich in einem Bericht über einen Bürgerkrieg die Konfliktparteien als Freiheitskämpfer, Rebellen oder Terroristen bezeichne. Oder ob ich von Flucht, Migration, Asyl-Tourismus oder gar von Sozialtourismus und in diesem Zusammenhang von Flüchtlingslagern, Auffanglagern oder Ankerzentren und von Abweisung, Abschiebung oder Rückführung spreche (Perspektivität). Mit den genannten Begriffen verbinden sich jeweils unterschiedliche Sachbezüge, aber auch Bewertungen, weshalb sie für unterschiedliche Positionierungen verwendet werden. Manchmal ist es dann nicht ganz einfach zu unterscheiden, was die Wortwahl tatsächlich über den Sachverhalt selbst aussagt und was über die Weltanschauung und/oder politische Position des Redners.

Dennoch: Persuasion ist keineswegs dasselbe wie Manipulation, d. h. jemandem mit (ggf. psychologischen) Kunstgriffen und quasi ‚unbemerkt‘ die eigene Meinung aufzustülpen. (Auch der Begriff der Manipulation ließe sich natürlich ausführlicher und auch kritischer diskutieren, da er ganz Unterschiedliches bedeuten kann. Da er aber – z. B. laut DWDS – mit Ausdrücken wie Programmierung, Konditionierung oder Gehirnwäsche assoziiert wird, kann er als weniger rede- und argumentationsbezogen eingeordnet werden als Persuasion. Wie auch Framing, hat sich Manipulation schon lange zu einem eher undifferenziert gebrauchten Schlagwort in öffentlichen Diskursen entwickelt.) Persuasion basiert stattdessen auf drei rhetorischen Prinzipien – wenn man diese kennt, kann man die Überzeugungs- oder auch Überredungsabsichten eines Sprechers bzw. einer Schreiberin erkennen, verstehen und eine eigene Position dazu einnehmen (sich also überzeugen – oder gar ggf. wider besseres Wissen überreden – lassen, oder auch nicht). Diese Prinzipien heißen in der antiken Rhetorik logos, ethos und pathos und verweisen auf die oben schon angesprochenen Unterschiede zwischen einer sachbezogenen und einer eher ideologischen und/oder emotionalen Argumentationsweise: Mit logos (griech. für ‚Wort/Begriff, Rede, Urteil‘) ist das Vorbringen rationaler Argumente gemeint, das ein an der Sache orientiertes Nachvollziehen ermöglichen soll – diese Art der Überzeugung dominiert in der Regel in der wissenschaftlichen Kommunikation (vgl. z. B. Gross 1990). Pathos (griech. ‚Gemütsbewegung, Leidenschaft‘) bezieht sich dagegen auf Verfahren der Emotionalisierung, um zum Beispiel Mitleid und Sympathie oder Verärgerung und Zorn zu erzeugen, und wird insbesondere in wertorientierten politischen Debatten oder auch in der Wirtschaftswerbung genutzt (Persuasion kann dann in ihrem Effekt z. B. als Überredung begriffen werden). Der Begriff des ethos (griech. ‚Charakter, Wesensart‘) ist schließlich besonders vielschichtig und spielt letztlich in jeder Art von Kommunikation eine grundlegende Rolle: Zum einen bezieht er sich nämlich auf die Selbstdarstellung des Redners (jemand, der ein Ethos hat, der also z. B. als ‚integer‘ gilt und seine Absichten transparent macht). Damit ist dieses Ethos aber zum anderen immer auch zugleich schon auf die Beziehungsgestaltung zwischen Rednerin und Publikum bezogen, d. h. wie sich der Redner zu seinem Publikum stellt. Alle drei Dimensionen können im Blick auf ihre funktionale Angemessenheit bewertet werden (vgl. Kienpointner 2005) und spielen, wie deutlich geworden sein sollte, auch eine unterschiedlich große Rolle bei einer kommunikations- und diskursethisch motivierten Unterscheidung zwischen überzeugen vs. überreden (vgl. hierzu beispielsweise die ausführliche Analyse von Simon 2023 zum Pestiziddiskurs und die unterschiedlichen Persuasionsstrategien von Agrarindustrie vs. Naturschutzinitiativen).

Beispiele

(1) Persuasion in der Politik

Eine Wahlkampf-Kampagne der AfD im Bundestagswahlkampf 2024 versah zahlreiche Wahlkampfplakate mit der Schlagzeile Zeit für [x], also einer Modellbildung, bei der für x ganz Unterschiedliches eingesetzt werden konnte. Der dazugehörige Slogan, der sich aber nicht auf jedem Plakat fand, hieß Zeit für Deutschland. Konkrete Beispiele für Wahlkampf-Schlagzeilen waren:

- Zeit für unser Land

- Zeit für bezahlbare Energie

- Zeit für sichere Grenzen

- Zeit für Remigration

- Zeit, Illegale abzuschieben

- Zeit, dass Arbeit sich wieder lohnt

Die Schlagzeilen sind – nicht überraschend in einem Kontext strategischer Kommunikation wie dem politischen Wahlkampf – rhetorisch klar persuasiv geformt: Realisiert sind hier rhetorische Figuren wie Repetition (Wiederholung des sprachlichen Musters über die Plakate hinweg) und Parallelismus (formale Übereinstimmung sowohl mit dem teilrepetitiven Slogan als auch mit dem Parteinamen Alternative für Deutschland). Schlagzeilen wie 2, 3 und 6, in denen mit positiv konnotierten Wörtern (bezahlbar, sicher, sich lohnen) Ziele für bestimmte Politikfelder formuliert werden (Energiepolitik, Migrationspolitik, Sozialpolitik), setzen damit gleichermaßen auf Pathos wie Logos: Wer würde 2 und 6 nicht zustimmen? Was ist in Zeiten des Ukrainekriegs grundsätzlich gegen sichere Grenzen einzuwenden? Doch sind diese Schlagzeilen auch deshalb persuasiv, weil sie elliptisch und kurz sind und deshalb viel nicht sagen (Was meint sicher genau und wie soll Sicherheit erreicht werden? Welche Energie soll wie bezahlbar gemacht werden und welche Auswirkungen hat das in der globalen Klimakrise oder auch auf die Steuerpolitik?). Da die Ellipsen (Auslassungen) als Schlagzeilen auf Plakaten isoliert rezipiert werden, muss man Zusammenhänge (z. B. zwischen Argumenten und Schlüssen) selbst herstellen – zum Beispiel zwischen 3, 4 und 5, aus denen in der Summe eine ganz bestimmte politische Haltung (und damit ein Mangel an Ethos) in der Migrationspolitik resultiert, gegen die sich das deutsche Grundgesetz aus guten Gründen verwahrt (§ 16a (1): „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.“). Persuasiv besonders erfolgreich kann aber auch eine vermeintlich thematisch offene und vage Schlagzeile wie 1 wirken: unser Land kann z. B. auf der Ebene des Pathos positive Assoziationen zu Heimat und Zusammengehörigkeit auslösen (ohne zu definieren, wer alles zu uns gehört und wer nicht); Zeit für kann zudem in dieser Fügung als Logos-Argument auch bedeuten, sich Zeit zu nehmen (wieder positiv konnotiert). Zeit für unser Land klingt also auf den ersten Blick sehr viel weniger aggressiv als z. B. Make America great again (ein Slogan, bei dem es viel näher liegt zu fragen, auf wessen Kosten dies geschehen wird) – wenn man nicht auch das AfD-Plakat aus dem Europawahlkampf Unser Land zuerst kennt. Auf einem Plakat einer anderen Partei mit einer anderen Haltung (Ethos) in der Migrations- und der Europapolitik würde ein Satz wie Zeit für unser Land persuasiv also völlig anders wirken.

DiskursGlossar

Grundbegriffe

Begriffsgeschichte

Die Begriffsgeschichte lässt sich allgemein als eine historische Methode beschreiben, die den zeitlichen Wandel der Bedeutungen von bestimmten Ausdrücken untersucht. Da einzelne Worte nie isoliert begegnen und ihre jeweiligen Bedeutungen erst im Kontext größerer sprachlicher Zusammenhänge oder semantischer Felder greifbar werden, verbindet sie sich flexibel mit anderen Methoden historischer Semantik, wie etwa der Diskursgeschichte, der Argumentationsgeschichte oder der Metaphernforschung (Metaphorologie).

Diskurssemantische Verschiebung

Mit dem Begriff der diskurssemantischen Verschiebung wird in der Diskursforschung ein Wandel in der öffentlichen Sprache und Kommunikation verstanden, der auf mittel- oder län-gerfristige Veränderung des Denkens, Handelns und/oder Fühlens größerer Gesellschafts-gruppen hinweist.

Domäne

Der Begriff der Domäne ist aus der soziologisch orientierten Sprachforschung in die Diskursforschung übernommen worden. Hier wird der Begriff dafür verwendet, um Muster im Sprachgebrauch und kollektiven Denken von sozialen Gruppen nach situationsübergreifenden Tätigkeitsbereichen zu sortieren.

Positionieren

Positionieren ist Grundbestandteil menschlicher Kommunikation. Wann immer wir miteinander interagieren und kommunizieren, bringen wir uns selbst, andere und die Objekte, über die wir sprechen, in bestimmte Relationen zueinander.

Deutungsmuster

Unter einem Deutungsmuster wird die problem- und lösungsbezogene Interpretation gesellschaftlicher und politischer Tatbestände verstanden, die Aussicht auf Akzeptanz in sozialen Gruppen hat. Der Begriff des Deutungsmusters hat Ähnlichkeit mit den Begriffen der Theorie und Ideologie. Meist werden gesellschaftlich verbreitete Leitdeutungen, die oft mit Schlagwörtern und Argumentationsmustern einhergehen (wie Globalisierung, Kapitalismus, Leistungsgesellschaft, Chancengleichheit etc.) als Beispiele für Deutungsmuster genannt.

Sinnformel

‚Wer sind wir? Woher kommen, wo stehen und wohin gehen wir? Wozu leben wir?‘ Auf diese und ähnliche existentielle Fragen geben Sinnformeln kondensierte Antworten, die in privaten wie sozialen Situationen Halt und Argumenten in politischen und medialen Debatten einen sicheren Unterbau geben können.

Praktik

Eine Praktik ist ein spezifisches, situativ vollzogenes und sinnhaftes Bündel von körperlichen Verhaltensweisen, an dem mehrere Menschen und Dinge beteiligt sein können (z. B. Seufzen, um Frust auszudrücken, oder einen Beschwerdebrief schreiben, Fußballspielen).

Kontextualisieren

Kontextualisieren wird im allgemeineren bildungssprachlichen Begriffsgebrauch verwendet, um das Einordnen von etwas oder jemandem in einen bestimmten Zusammenhang zu bezeichnen.

Narrativ

Mit der diskursanalytischen Kategorie des Narrativs werden Vorstellungen von komplexen Denk- und Handlungsstrukturen erfasst. Narrative in diesem Sinne gehören wie Schlagwörter, Metaphern und Topoi zu den Grundkategorien der Analyse von Diskursen.

Argumentation

Argumentation bezeichnet jene sprachliche Tätigkeit, in der man sich mithilfe von Gründen darum bemüht, die Richtigkeit einer Antwort auf eine bestimmte Frage zu erweisen. Das kann in ganz verschiedenen Situationen und Bereichen nötig sein, namentlich um eine poli-tische, wissenschaftliche, rechtliche, unternehmerische oder private Angelegenheit zu klären.

Techniken

AI-Washing/KI-Washing

Unter AI-Washing ist die Praxis von Unternehmen oder Organisationen zu verstehen, Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle mit dem Etikett „Künstliche Intelligenz“ (KI bzw. „Artificial Intelligence“ (AI)) zu versehen, obwohl deren tatsächlicher Einsatz von KI-Technologien entweder stark übertrieben, nur marginal vorhanden oder überhaupt nicht gegeben ist.

Dogwhistle

Unter Dogwhistle wird in Teilen der Forschung eine doppeldeutige Äußerung verstanden, die eine offene und eine verdeckte Botschaft an jeweils eine Zuhörerschaft kommuniziert.

Boykottaufruf

Der Boykottaufruf ist eine Maßnahme, die darauf abzielt, ein Ziel, also meist eine Verhaltensänderung des Boykottierten, hervorzurufen, indem zu einem Abbruch etwa der wirtschaftlichen oder sozialen Beziehungen zu diesem aufgefordert wird.

Tabuisieren

Das Wort Tabuisierung bezeichnet die Praxis, etwas Unerwünschtes, Anstößiges oder Peinliches unsichtbar zu machen oder als nicht akzeptabel zu markieren. Das Tabuisierte gilt dann moralisch als unsagbar, unzeigbar oder unmachbar.

Aus dem Zusammenhang reißen

Das Aus-dem-Zusammenhang-Reißen gehört in den Funktionskreis der Redewiedergabe bzw. der Wiedergabe kommunikativer Ereignisse. Es kann (1) als intentionale argumentativ-polemische Strategie für ganz unterschiedliche diskursive Zielsetzungen von Akteuren genutzt werden, oder (2) es kann SprecherInnen und SchreiberInnen in unbeabsichtigter, fehlerhafter Weise unterlaufen.

Lobbying

Lobbying ist eine Form strategischer Kommunikation, die sich primär an Akteure in der Politik richtet. Beim Lobbying wird ein Bündel von kommunikativen Tätigkeiten mit dem Ziel eingesetzt, die Entscheidungen von Personen mit politischem Mandat oder den Entstehungsprozess von neuen Gesetzestexten interessengeleitet zu beeinflussen.

Karten

Karten dienen dazu, Raumausschnitte im Hinblick auf ausgewählte Charakteristika so darzustellen, dass die Informationen unmittelbar in ihrem Zusammenhang erfasst und gut kommuniziert werden können. Dazu ist es notwendig, Daten und Darstellungsweisen auszuwählen und komplexe und oft umkämpfte Prozesse der Wirklichkeit in einfachen Darstellungen zu fixieren.

Pressemitteilung

Pressemitteilungen sind standardisierte Mitteilungen von Organisationen, die sich an Journalist:innen und andere Multiplikator:innen richten. Sie dienen der offiziellen und zitierfähigen Informationsweitergabe und übernehmen zugleich strategische Funktionen in der öffentlichen Kommunikation und Meinungssteuerung.

Shitstorm

Der Begriff Shitstorm beschreibt eine relativ junge Diskurskonstellation, die seit den 2010er Jahren an Bedeutung gewonnen hat und gemeinhin als Online-Wutausbruch bezeichnet wer-den kann.

Tarnschrift

Als Tarnschrift bezeichnet man unter den Bedingungen von Zensur und Verfolgungsrisiko veröffentliche Texte, die insbesondere in der strategischen Kommunikation des NS-Widerstands eine zentrale Rolle spielten.

Schlagwörter

Brückentechnologie

Ganz allgemein wird unter dem Schlagwort der Brückentechnologie sowohl in den öffentlichen Medien als auch in technisch und wirtschaftlich dominierten Kontexten eine Technologie verstanden, die zeitlich befristet eingesetzt werden soll, bevor in Zukunft der Übergang zu einer als sinnvoller eingeschätzten anderen Technologie möglich ist.

Deindustrialisierung

Der Ausdruck Deindustrialisierung (auch De-Industrialisierung oder als Verb deindustrialisieren) beschreibt im öffentlichen Sprachgebrauch eine negativ bewertete Form des Strukturwandels durch Rückgang von produzierendem Gewerbe.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit als ein Schlagwort des öffentlichen Diskurses bezieht sich ganz allgemein auf einen ressourcenschonenderen Umgang mit dem, was uns Menschen der Planet Erde bietet, mit dem Ziel, dass auch nachfolgende Generationen noch die Möglichkeit haben, ähnlich gut zu leben wie wir heute (Generationengerechtigkeit).

Echokammer

Der Begriff der Echokammer steht in seiner heutigen Verwendung vor allem im Zusammenhang mit der Nutzung Sozialer Medien. Er verweist metaphorisch auf einen digitalen Kommunikations- und Resonanzraum, in dem Mediennutzer*innen lediglich Inhalten begegnen, die ihre eigenen, bereits bestehenden Ansichten bestätigen, während abweichende Perspektiven und Meinungen ausgeblendet bzw. abgelehnt werden.

Relativieren

Der Ausdruck relativieren besitzt zwei zentrale Bedeutungsvarianten: In bildungssprachlichen und wissenschaftlichen Kontexten bezeichnet er eine analytische Praxis, bei der Aussagen, Begriffe oder Phänomene durch Bezugnahme auf andere Sachverhalte eingeordnet, differen-ziert und in ihrer Geltung präzisiert werden.

Massendemokratie

Geprägt wurde der Begriff Massendemokratie im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts von völkisch-konservativen Akteuren (prominent darunter Carl Schmitt 1926). Der Ausdruck Masse hatte damals bei den bürgerlichen Eliten eine rundum bedrohliche Assoziation.

Social Bots

Als Social Bots werden Computerprogramme bezeichnet, die in der Lage sind, in sozialen Medien Kommunikation menschlicher Nutzer*innen (teilweise) automatisiert nachzuahmen.

Kriegsmüdigkeit

Der Ausdruck Kriegsmüdigkeit bezeichnet die emotionale und physische Erschöpfung von Menschen, die einen Krieg erleben, sowie die gesellschaftliche und politische Ermüdung angesichts langanhaltender Konflikte. Er beschreibt den sinkenden Kampfeswillen bei Kriegsparteien und heute wird er auch für das wachsende Desinteresse an Kriegsthemen in Medien und Öffentlichkeit genutzt.

Woke

Der Ausdruck woke stammt aus dem afroamerikanischen Englisch und bezeichnete dort zunächst den Bewusstseinszustand der Aufgeklärtheit über die Verbreitung von rassistischen Vorurteilen und Diskriminierung unter Angehörigen ethnischer Minderheiten.

Identität

Unter Identität versteht man allgemein die Summe von Merkmalen, die Individuen oder sozialen Kollektiven – etwa Nationen, Organisationen oder sozialen Gruppen – als charakteristisch oder gar als angeboren zugeordnet werden.

Verschiebungen

Dehumanisierung

Mit Dehumanisierung bzw. Anthropomorphisierung werden solche kommunikativen Techniken und Praktiken bezeichnet, die Personen, Sachverhalten oder Gegenständen menschliche Eigenschaften ab- bzw. zusprechen. Dehumanisierung und Anthropomorphisierung können sowohl durch sprachliche Mittel als auch durch andere, z. B. bildliche, Zeichen vollzogen werden.

Kriminalisierung

Kriminalität meint ein Verhalten, das gegen ein Gesetz verstößt. Folglich bedeutet Kriminalisierung im engeren Sinne den Vorgang, durch den Verhalten ungesetzlich gemacht wird – indem Gesetze geschaffen werden.

Versicherheitlichung

In akademischen Kontexten wird Versicherheitlichung in Abgrenzung zu einem naiv-realistischen Sicherheitsverständnis verwendet. Dieses betrachtet Sicherheit als einen universell erstrebenswerten und objektiv feststellbaren Zustand, dessen Abwesenheit auf das Handeln von Akteuren zurückzuführen ist, die feindselig, kriminell, unverantwortlich oder zumindest fahrlässig agieren.

Ökonomisierung

Ökonomisierung wird in gegenwärtigen Diskursen in der Regel zur Bezeichnung von Prozessen verwendet, in denen die spezifisch wirtschaftlichen Funktions-Elemente wie Markt, Wettbewerb/Konkurrenz, Kosten-Nutzen-Kalküle, Effizienz, Gewinnorientierung in Bereiche übertragen werden, die zuvor teilweise oder ganz nach anderen Leitkriterien ausgerichtet waren

Moralisierung

Moralisierung verlagert Macht- und Interessenkonflikte in die Sphäre der Kommunikation von Achtung / Missachtung. Sie reduziert Ambivalenz zugunsten einer Polarisierung von gut und böse.

Konstellationen

Krise

Krise ist vom Wort mit fachsprachlicher Bedeutung zur Zeitdiagnose und einem zentralen Begriff der öffentlich-politischen Kommunikation geworden. Der öffentlich-politische Krisenbegriff ist dabei – unabhängig vom Gegenstand der Krise – in eine krisendiskurstypische Konstellation zur Begründung von krisenüberwindenden Handlungen eingebettet.

Partizipatorischer Diskurs

Partizipation ist mittlerweile von der Forderung benachteiligter Personen und Gruppen nach mehr Beteiligung in der demokratischen Gesellschaft zu einem Begriff der Institutionen selbst geworden: Kein Programm, keine Bewilligung mehr, ohne dass bestimmte Gruppen oder Personen dazu aufgefordert werden, für (mehr) Partizipation zu sorgen.

Skandal

Die Diskurskonstellation des Skandals zeichnet sich durch eine in den Medien aufgegriffene (bzw. durch sie erst hervorgerufene) empörte Reaktion eines erheblichen Teils der Bevölkerung auf einen tatsächlichen oder vermeintlichen Missstand aus. Die schuldhafte Verursachung dieses Missstandes wird dabei einem gesellschaftlichen Akteur zugeschrieben, dessen Handeln als ‚unmoralisch‘ gedeutet wird.

DiskursReview

Review-Artikel

Sprache im Scroll-Modus – Brainrot, Memes und medienkritische Deutungen der kindlichen Kommunikation

Laut der KIM-Studie im Jahr 2024 nutzten 54 Prozent der 6- bis 13-Jährigen täglich das Internet (mpfs, 2024). Das sind 7 Prozent mehr als im Jahr 2022 (mpfs, 2024). Besonders auffällig ist, dass 23 Prozent dieser Altersgruppe täglich oder fast täglich TikTok verwenden, während Instagram nur von 11 Prozent genutzt wird (mpfs, 2024). Mit der intensiveren Nutzung der sozialen Medien gewinnen auch Memes an Bedeutung: Dabei handelt es sich um multimodale Inhalte aus Texten, Bildern, Videos, GIFs, Sounds …

Negativ konnotierte Fremdzuschreibung durch diskriminierende Begriffe – Ein sprachkritischer Beitrag zur Bezeichnung „Kanake“ und dem Zukunftswort „Talahon“

„Gerade diese scheinbar ›milden‹ Formen des Rassismus, die über die Sprache transportiert werden, sind schwer zu bekämpfen, da vielen Menschen nicht klar zu sein scheint, welche Macht Sprache besitzt.“ (Kunz, 2021, S. 58).

Der Begriff „Kanake“ (teilweise auch „Kanacke“) bedeutet in seiner ursprünglichen Bedeutung Mensch und bezeichnete Bewohner*innen der Inselgruppe Neukaledoniens im südlichen Pazifik (vgl. Trost, 2002). Dem Gebrauch lag dabei die Charakterisierung einer spezifischen Gesellschaft …

Wenn ein Wort mehr sagt als ein Satz: Der Begriff „Klimakleber“ als Beispiel sprachlicher Rahmung

In einem Kommentar der Süddeutschen Zeitung erwähnt Mareen Linnarzt den Gedanken, dass Sprache lenkt, wie man denkt (vgl. Linnarzt und Steinke 2023). Diese Aussage verweist auf eine grundlegende Eigenschaft von Sprache, die im alltäglichen Mediengebrauch häufig wenig reflektiert wird. Medien verfügen über die Möglichkeit, einzelne Teilaspekte eines Themas hervorzuheben und andere in den Hintergrund zu rücken (vgl. Hasebrink). Auf diese Weise entstehen Deutungsrahmen, innerhalb derer Ereignisse …

„Stadtbild“ als politisches Schlagwort – Ein sprach- und medienkritischer Beitrag zur migrationspolitischen Äußerung von Friedrich Merz

Im Rahmen einer Pressekonferenz äußerte sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am 14. Oktober 2025 bei einem Besuch in Brandenburg zur Migrationspolitik. Er verwies dabei auf sinkende Migrationszahlen sowie auf bereits geplante und umgesetzte Maßnahmen, insbesondere Rückführungen. Merz verwendete dabei den Ausdruck „Stadtbild“, der im gegebenen Kontext negativ konnotiert wurde und sich daraufhin innerhalb kurzer Zeit zu einem politischen Schlagwort entwickelte.

Ausgangspunkt war eine journalistische …

Deutungshoheit im öffentlichen Diskurs: Sprachliche Provokation und Verantwortung im Falle des true fruits-Marketings

Der Smoothie-Hersteller true fruits war in der Vergangenheit aufgrund seiner kontroversen Marketingstrategien immer wieder Teil des öffentlichen Diskurses, da er vor allem mit polarisierenden und oftmals mehrdeutigen Werbeslogans und Aufdrucken auf seinen Smoothieflaschen arbeitet. Besondere Kritik hat dabei eine schwarze Smoothieflasche hervorgerufen, die im Kontext einer Rassismus-Kampagne 2017 in Österreich beworben wurde. Hierbei wurden u.a. die Slogans „Schafft es selten über die Grenze.“ und …

Digital Detox – Eine medienkritische Auseinandersetzung mit digitaler Überforderung

„Viele halten die Offline-Phasen innerlich nicht mehr aus und greifen dann wie bei einem Entzug zum Handy“, beschreibt der Neurologe Prof. Dr. Volker Busch ein Phänomen, das den digitalen Alltag vieler Menschen prägt.1 Digitale Medien sind aus dem heutigen Leben nicht mehr wegzudenken. Sie strukturieren Kommunikation, Arbeit, Freizeit und soziale Beziehungen. Gleichzeitig wächst jedoch das Gefühl, von digitalen Reizen überfordert zu sein. Ständige Benachrichtigungen, soziale Medien und permanente …

„Canceln von Geschichte“? Eine sprachkritische Auseinandersetzung mit den Straßenumbenennungen in Münster

„Sollen die am 6. Mai 2025 in der Bezirksvertretung Münster-Mitte gefassten Beschlüsse zur Änderung der Straßennamen Skagerrakstraße, Langemarckstraße, Admiral-Scheer-Straße, Admiral-Spee-Straße und Otto-Weddigen-Straße aufgehoben werden und die Straßennamen unverändert erhalten bleiben?“ (Bürgerbegehren – Bürgerentscheid). Diese Frage sollen die Bürger*innen des Stadtbezirks Münster-Mitte der Stadt Münster in einem Bürgerentscheid am 8. Februar 2026 mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten (vgl. Bürgerbegehren …

Löschen Emojis die traditionelle Sprache aus?

Die Kommunikation hat in den vergangenen Jahren eine grundlegende digitalisierte Transformation erlebt. Sie ist aufgrund von sozialen Medien und Messenger Diensten schneller und stärker auf soziale Beziehungspflege eingestellt als auf reine traditionelle schriftliche Formen. Insbesondere Emojis beeinflussen die heutige alltägliche Kommunikation. Emojis sind kleine grafische Symbole zur Darstellung von Emotionen und Objekten. Ein bedeutsamer Moment für die digitale Kommunikation war im Jahr 2015, …

Friedrich Merz und das „Stadtbild“: Wenn Worte wirken und Debatten prägen

„…Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem…“. Diese Äußerung sprach Bundeskanzler und CDU-Vorsitzender Friedrich Merz am 14. Oktober 2025 während eines Parteitermins in Potsdam aus, als er auf die rückläufige Zahl von Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind und mögliche politische Reaktionen angesprochen wurde (vgl. Deutschlandfunk, 2025): „Bei der Migration sind wir sehr weit. Wir haben in dieser Bundesregierung die Zahlen August 24/August 25 im Vergleich um 60 …

Das „Stadtbild“ als sprachpolitische Ressource – Eine sprachkritische Analyse der aktuellen Stadtbild-Debatte

Die öffentliche Debatte um das „Stadtbild“ zählt derzeit wohl zu den kontroversesten politischen Auseinandersetzungen in Deutschland. Ausgangspunkt war die folgende Äußerung von Bundeskanzler Friedrich Merz, in der er im Rahmen einer Pressekonferenz nach einer Kabinettssitzung am 14. Oktober 2025 wie folgt feststellte:

„Bei der Migration sind wir sehr weit. […], aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in …

(2) Persuasion in der Werbung

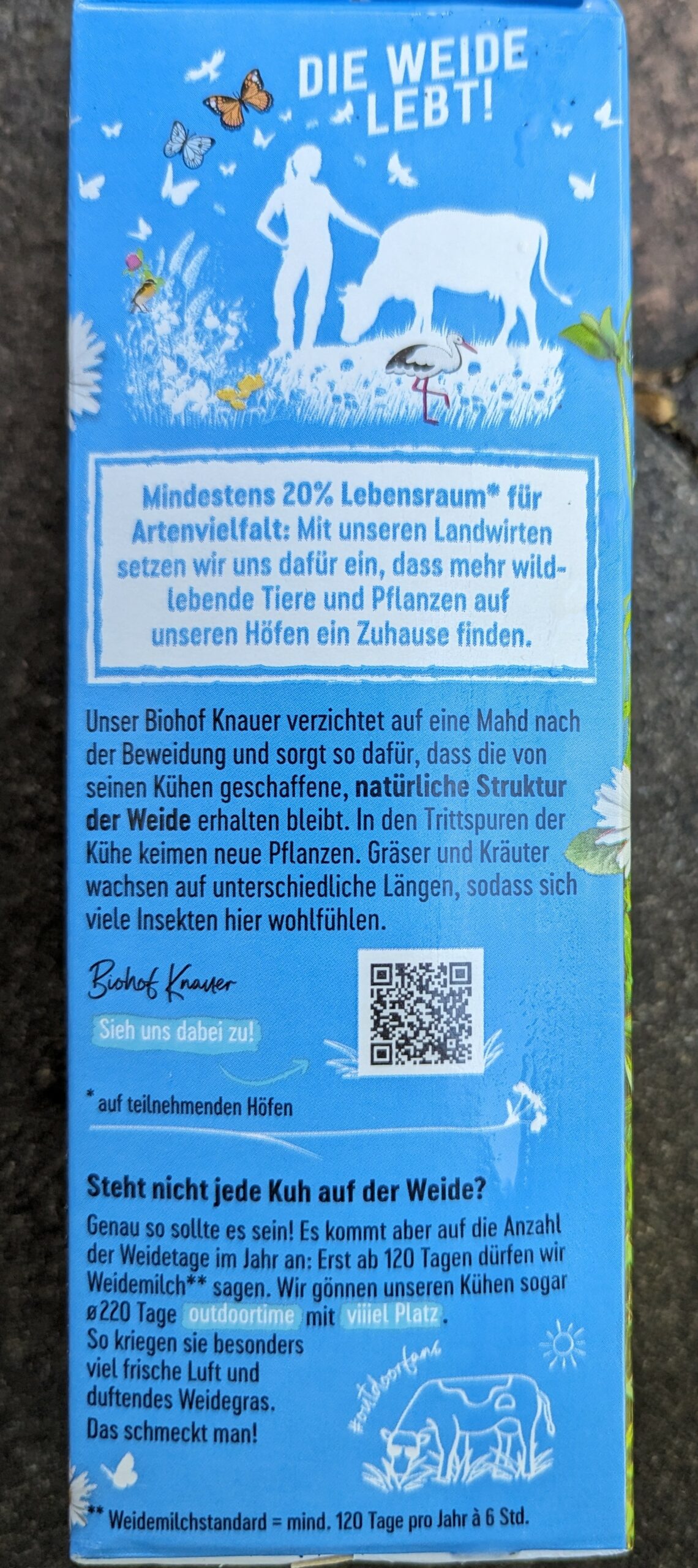

Der aktuelle Umweltdiskurs dreht sich um verschiedene Krisen (z. B. Klimawandel, Insektensterben) und Herausforderungen (z. B. Schutz der Artenvielfalt, Schutz von Tierwohl, gesunde und nachhaltige Ernährung). Für die Milchindustrie bedeutet das, dass sie durch vegane Alternativen zunehmend unter Druck gerät: nicht nur, weil es sich hierbei um ein tierisches Lebensmittel handelt, das häufig im Kontext intensiver Landwirtschaft gewonnen wird, sondern weil Kühe auch wegen ihres hohen Wasserbedarfs und ihres hohen Methanausstoßes als schädlich im Blick auf Klima und Biodiversität diskutiert werden (sogar mit öffentlich formulierten Vorwürfen wie Klimakiller Kuh). Deshalb lohnt sich ein Blick auf die persuasiven Strategien auf einer Milchverpackung – hier am Beispiel der Bio Frische Weidemilch der Gläsernen Molkerei (der folgende Text findet sich auf einer der Seitenflächen; vgl. die Abbildung):

Die Weide lebt! [unter Abb. von Mensch mit Kuh auf Weide, mit Blumen, Schmetterlingen und Storch]

Mindestens 20 % Lebensraum* für Artenvielfalt: Mit unseren Landwirten setzen wir uns dafür ein, dass mehr wildlebende Tiere und Pflanzen auf unseren Höfen ein Zuhause finden.

Unser Biohof Knauer verzichtet auf eine Mahd nach der Beweidung und sorgt so dafür, dass die von seinen Kühen geschaffene, natürliche Struktur der Weide erhalten bleibt. In den Trittspuren der Kühe keimen neue Pflanzen, Gräser und Kräuter wachsen auf unterschiedliche Längen, sodass sich viele Insekten hier wohlfühlen.

[Händische Unterschrift: Biohof Knauer]

*auf teilnehmenden Höfen

Steht nicht jede Kuh auf der Weide?

Genau so sollte es sein! Es kommt aber auf die Anzahl der Weidetage im Jahr an. Erst ab 120 Tagen dürfen wir Weidemilch** sagen. Wir gönnen unseren Kühen sogar ø 220 Tage outdoortime mit viiiel Platz. So kriegen sie besonders viel frische Luft und duftendes Weidegras. Das schmeckt man!

**Weidemilchstandard = mind. 120 Tage pro Jahr à 6 Std.

In diesem persuasiven Text wird die Weide zum Symbol für Tierwohl und Biodiversitätsschutz gleichermaßen, und zwar gestützt durch unterschiedliche Persuasionsstrategien. Mit einer intertextuellen Anspielung (rhetorische Figur der Allusion: Die Weide lebt!) auf den berühmten Walt-Disney-Naturfilm Die Wüste lebt wird eine Argumentation eröffnet, die sowohl logos-orientiert ist (Zahlenangaben: 20% Lebensraum, Anzahl Weidetage relativ zum Weidemilchstandard; Erklärung von Zusammenhängen: Trittspuren als neue Biotope; ökologische Argumente: wildlebende Tiere und Pflanzen, natürliche Strukturen der Weide, keimen, wachsen auf unterschiedliche Längen) als auch pathos-orientiert (durch emotionale Argumente wie ein Zuhause fühlen, sich wohlfühlen, duftendes Weidegras und wohl auch der vermenschlichende (anthropomorphisierende) Anglizismus outdoortime sowie die typographische Emphase in viiiel frische Luft). Das Bild unterstützt beide Ebenen der Argumentation – die rationale durch die farbig hervorgehobenen Tier- und Pflanzenarten (wie Storch und Monarch-Schmetterling), die emotionale durch die körperlich enge Verbindung von Mensch und Kuh.

Für das ethos – die Selbstdarstellung als verantwortliches Unternehmen – sorgen neben den obigen ökologischen Argumenten auch Formulierungen wie Genau so sollte es sein! – Wir gönnen unseren Kühen sogar … oder die händische Unterschrift als Authentizitätsnachweis (was genau betrachtet inszeniert ist insofern, als hier kein Eigenname einer Person steht, die eine eigene Unterschrift haben könnte, sondern der Name eines Unternehmens Biohof Knauer). Die Adressatin wird im zitierten Fließtext nur indirekt angesprochen durch ein produktbezogenes Argument Das schmeckt man! – sie wird aber durch den QR-Code mit dem Zusatz Sieh uns dabei zu! direkt und explizit im informellen Stil adressiert und zur Interaktion aufgefordert.

Damit erfüllt der Text alle persuasiven Funktionen, die Hartmut Stöckl (1997: 71–77) für Werbung postuliert: Durch die intertextuelle Schlagzeile und die ungewöhnliche Abbildung (weiße Silhouetten mit farbigen Bildelementen) wird Aufmerksamkeit und Interesse aktiviert. Der Text verzichtet trotz seiner ökologischen Argumentation weitgehend auf komplexere Fachwörter (Verständlichkeitsfunktion) und argumentiert für Tierwohl und Biodiversitätsschutz (Akzeptanzfunktion gegenüber dem Produkt Milch – unterstützt auch durch den Zusatz Gläserne Molkerei auf der Verpackungsvorderseite, der Transparenz suggeriert). Durch Wiederholungen (im Passus zum Prädikat Weidemilch, aber auch zwischen der gezeigten Seite und der Vorderseite der Verpackung) wird die Erinnerungsfunktion (bei Stöckl „Behaltens- bzw. Retentionsfunktion“) gestärkt. Die enge Entsprechung zwischen Bild- und Textinformation dient der vorstellungsaktivierenden Funktion, während der händischen Unterschrift eine gewisse Ablenkungs- bzw. Verschleierungsfunktion zugesprochen werden kann, dass es hier eben nicht um einen einzigen Biohof, sondern um eine Genossenschaft oder etwas Ähnliches geht (vgl. den Zusatz auf teilnehmenden Höfen). Insgesamt kann der Verpackungsgestaltung mit der – zumindest für eine ökologische Argumentation eher ungewöhnlichen – hellblauen Verpackung, die gerade auf der Vorderseite durch florale Verzierungen geschmückt ist, auch eine visuelle Attraktivitätsfunktion zugesprochen werden.

Literatur

Zum Weiterlesen

- Holly, Werner (2019): Schamlose Verführung – Politisches Framing in einer Werbeanzeige. Autokrise und Auto-Mythos im kulturellen Kapitalismus. In: Mythos Magazin, Jg. 1, Heft 1, Politisches Framing. Online unter: https://www.mythos-magazin.de/politisches-framing/wh_schamlose_verfuehrung.pdf ; Zugriff: 26.06.2025.

- Knape, Joachim (2003): Persuasion. In: Ueding, Gert (Hrsg.): Historisches Wörterbuch der Rhetorik, Bd. 6. Tübingen: Niemeyer, S. 874–907.

Zitierte Literatur

- Busse, Dietrich (2018): Frame-Semantik – Ein Kompendium. Berlin, Boston: de Gruyter.

- Feilke, Helmuth (1994): Common sense-Kompetenz. Überlegungen zu einer Theorie „sympathischen“ und „natürlichen“ Meinens und Verstehens. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

- Feilke, Helmuth (1996): Sprache als soziale Gestalt. Ausdruck, Prägung und die Ordnung der sprachlichen Typik. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

- Gross, Alan G. (1990): The Rhetoric of Science. Cambridge (Mass.), London: Harvard University Press.

- Holly, Werner (2019): Schamlose Verführung – Politisches Framing in einer Werbeanzeige. Autokrise und Auto-Mythos im kulturellen Kapitalismus. In: Mythos Magazin, Jg. 1, Heft 1, Politisches Framing. Online unter: https://www.mythos-magazin.de/politisches-framing/wh_schamlose_verfuehrung.pdf ; Zugriff: 26.06.2025.

- Kienpointner, Manfred (2005): Dimensionen der Angemessenheit. Theoretische Fundierung und praktische Anwendung linguistischer Sprachkritik. In: Aptum. Zeitschrift für Sprachkritik und Sprachkultur, Jg. 1, Heft 3, S. 193–219.

- Niehr, Thomas (2024): Argumentation und Topik. In: Janich, Nina; Pappert, Steffen; Roth, Kersten S. (Hrsg.): Handbuch Werberhetorik. Berlin, Boston: de Gruyter , S. 119–135.

- Simon, Niklas (2023): Aufklären und Fordern in der Pestizid-Debatte. Zu einer Textwelt-Rhetorik der Wissenskonstitution. Boston, Berlin: de Gruyter.

- Stöckl, Hartmut (1997): Werbung in Wort und Bild. Textstil und Semiotik englischsprachiger Anzeigenwerbung. Frankfurt a. M.: Lang.

- Ziem, Alexander (2008): Frames und sprachliches Wissen. Kognitive Aspekte der semantischen Kompetenz. Boston, Berlin: de Gruyter.

- Ziem, Alexander; Fritsche, Björn (2019): Politisches Framing: Die verborgene Wirkung der Sprache auf unser Denken. Alexander Ziem im Interview mit Björn Fritsche. In: Mythos-Magazin, Jg. 1, Heft 1, Politisches Framing. Online unter: www.mythos-magazin.de/politisches-framing/zf_politisches-framing.pdf ; Zugriff: 26.06.2025.

Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: Persuasiver Text auf Rückseite von Milchverpackung. Die Weide lebt! (Kampagne) von Die Gläserne Molkerei.

Zitiervorschlag

Janich, Nina (2025): Persuasion. In: Diskursmonitor. Glossar zur strategischen Kommunikation in öffentlichen Diskursen. Hg. von der Forschungsgruppe Diskursmonitor und Diskursintervention. Veröffentlicht am 14.07.2025. Online unter: https://diskursmonitor.de/glossar/persuasion/.

DiskursGlossar

Grundbegriffe

Begriffsgeschichte

Die Begriffsgeschichte lässt sich allgemein als eine historische Methode beschreiben, die den zeitlichen Wandel der Bedeutungen von bestimmten Ausdrücken untersucht. Da einzelne Worte nie isoliert begegnen und ihre jeweiligen Bedeutungen erst im Kontext größerer sprachlicher Zusammenhänge oder semantischer Felder greifbar werden, verbindet sie sich flexibel mit anderen Methoden historischer Semantik, wie etwa der Diskursgeschichte, der Argumentationsgeschichte oder der Metaphernforschung (Metaphorologie).

Diskurssemantische Verschiebung

Mit dem Begriff der diskurssemantischen Verschiebung wird in der Diskursforschung ein Wandel in der öffentlichen Sprache und Kommunikation verstanden, der auf mittel- oder län-gerfristige Veränderung des Denkens, Handelns und/oder Fühlens größerer Gesellschafts-gruppen hinweist.

Domäne

Der Begriff der Domäne ist aus der soziologisch orientierten Sprachforschung in die Diskursforschung übernommen worden. Hier wird der Begriff dafür verwendet, um Muster im Sprachgebrauch und kollektiven Denken von sozialen Gruppen nach situationsübergreifenden Tätigkeitsbereichen zu sortieren.

Positionieren

Positionieren ist Grundbestandteil menschlicher Kommunikation. Wann immer wir miteinander interagieren und kommunizieren, bringen wir uns selbst, andere und die Objekte, über die wir sprechen, in bestimmte Relationen zueinander.

Deutungsmuster

Unter einem Deutungsmuster wird die problem- und lösungsbezogene Interpretation gesellschaftlicher und politischer Tatbestände verstanden, die Aussicht auf Akzeptanz in sozialen Gruppen hat. Der Begriff des Deutungsmusters hat Ähnlichkeit mit den Begriffen der Theorie und Ideologie. Meist werden gesellschaftlich verbreitete Leitdeutungen, die oft mit Schlagwörtern und Argumentationsmustern einhergehen (wie Globalisierung, Kapitalismus, Leistungsgesellschaft, Chancengleichheit etc.) als Beispiele für Deutungsmuster genannt.

Sinnformel

‚Wer sind wir? Woher kommen, wo stehen und wohin gehen wir? Wozu leben wir?‘ Auf diese und ähnliche existentielle Fragen geben Sinnformeln kondensierte Antworten, die in privaten wie sozialen Situationen Halt und Argumenten in politischen und medialen Debatten einen sicheren Unterbau geben können.

Praktik

Eine Praktik ist ein spezifisches, situativ vollzogenes und sinnhaftes Bündel von körperlichen Verhaltensweisen, an dem mehrere Menschen und Dinge beteiligt sein können (z. B. Seufzen, um Frust auszudrücken, oder einen Beschwerdebrief schreiben, Fußballspielen).

Kontextualisieren

Kontextualisieren wird im allgemeineren bildungssprachlichen Begriffsgebrauch verwendet, um das Einordnen von etwas oder jemandem in einen bestimmten Zusammenhang zu bezeichnen.

Narrativ

Mit der diskursanalytischen Kategorie des Narrativs werden Vorstellungen von komplexen Denk- und Handlungsstrukturen erfasst. Narrative in diesem Sinne gehören wie Schlagwörter, Metaphern und Topoi zu den Grundkategorien der Analyse von Diskursen.

Argumentation

Argumentation bezeichnet jene sprachliche Tätigkeit, in der man sich mithilfe von Gründen darum bemüht, die Richtigkeit einer Antwort auf eine bestimmte Frage zu erweisen. Das kann in ganz verschiedenen Situationen und Bereichen nötig sein, namentlich um eine poli-tische, wissenschaftliche, rechtliche, unternehmerische oder private Angelegenheit zu klären.

Techniken

AI-Washing/KI-Washing

Unter AI-Washing ist die Praxis von Unternehmen oder Organisationen zu verstehen, Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle mit dem Etikett „Künstliche Intelligenz“ (KI bzw. „Artificial Intelligence“ (AI)) zu versehen, obwohl deren tatsächlicher Einsatz von KI-Technologien entweder stark übertrieben, nur marginal vorhanden oder überhaupt nicht gegeben ist.

Dogwhistle

Unter Dogwhistle wird in Teilen der Forschung eine doppeldeutige Äußerung verstanden, die eine offene und eine verdeckte Botschaft an jeweils eine Zuhörerschaft kommuniziert.

Boykottaufruf

Der Boykottaufruf ist eine Maßnahme, die darauf abzielt, ein Ziel, also meist eine Verhaltensänderung des Boykottierten, hervorzurufen, indem zu einem Abbruch etwa der wirtschaftlichen oder sozialen Beziehungen zu diesem aufgefordert wird.

Tabuisieren

Das Wort Tabuisierung bezeichnet die Praxis, etwas Unerwünschtes, Anstößiges oder Peinliches unsichtbar zu machen oder als nicht akzeptabel zu markieren. Das Tabuisierte gilt dann moralisch als unsagbar, unzeigbar oder unmachbar.

Aus dem Zusammenhang reißen

Das Aus-dem-Zusammenhang-Reißen gehört in den Funktionskreis der Redewiedergabe bzw. der Wiedergabe kommunikativer Ereignisse. Es kann (1) als intentionale argumentativ-polemische Strategie für ganz unterschiedliche diskursive Zielsetzungen von Akteuren genutzt werden, oder (2) es kann SprecherInnen und SchreiberInnen in unbeabsichtigter, fehlerhafter Weise unterlaufen.

Lobbying

Lobbying ist eine Form strategischer Kommunikation, die sich primär an Akteure in der Politik richtet. Beim Lobbying wird ein Bündel von kommunikativen Tätigkeiten mit dem Ziel eingesetzt, die Entscheidungen von Personen mit politischem Mandat oder den Entstehungsprozess von neuen Gesetzestexten interessengeleitet zu beeinflussen.

Karten

Karten dienen dazu, Raumausschnitte im Hinblick auf ausgewählte Charakteristika so darzustellen, dass die Informationen unmittelbar in ihrem Zusammenhang erfasst und gut kommuniziert werden können. Dazu ist es notwendig, Daten und Darstellungsweisen auszuwählen und komplexe und oft umkämpfte Prozesse der Wirklichkeit in einfachen Darstellungen zu fixieren.

Pressemitteilung

Pressemitteilungen sind standardisierte Mitteilungen von Organisationen, die sich an Journalist:innen und andere Multiplikator:innen richten. Sie dienen der offiziellen und zitierfähigen Informationsweitergabe und übernehmen zugleich strategische Funktionen in der öffentlichen Kommunikation und Meinungssteuerung.

Shitstorm

Der Begriff Shitstorm beschreibt eine relativ junge Diskurskonstellation, die seit den 2010er Jahren an Bedeutung gewonnen hat und gemeinhin als Online-Wutausbruch bezeichnet wer-den kann.

Tarnschrift

Als Tarnschrift bezeichnet man unter den Bedingungen von Zensur und Verfolgungsrisiko veröffentliche Texte, die insbesondere in der strategischen Kommunikation des NS-Widerstands eine zentrale Rolle spielten.

Schlagwörter

Brückentechnologie

Ganz allgemein wird unter dem Schlagwort der Brückentechnologie sowohl in den öffentlichen Medien als auch in technisch und wirtschaftlich dominierten Kontexten eine Technologie verstanden, die zeitlich befristet eingesetzt werden soll, bevor in Zukunft der Übergang zu einer als sinnvoller eingeschätzten anderen Technologie möglich ist.

Deindustrialisierung

Der Ausdruck Deindustrialisierung (auch De-Industrialisierung oder als Verb deindustrialisieren) beschreibt im öffentlichen Sprachgebrauch eine negativ bewertete Form des Strukturwandels durch Rückgang von produzierendem Gewerbe.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit als ein Schlagwort des öffentlichen Diskurses bezieht sich ganz allgemein auf einen ressourcenschonenderen Umgang mit dem, was uns Menschen der Planet Erde bietet, mit dem Ziel, dass auch nachfolgende Generationen noch die Möglichkeit haben, ähnlich gut zu leben wie wir heute (Generationengerechtigkeit).

Echokammer

Der Begriff der Echokammer steht in seiner heutigen Verwendung vor allem im Zusammenhang mit der Nutzung Sozialer Medien. Er verweist metaphorisch auf einen digitalen Kommunikations- und Resonanzraum, in dem Mediennutzer*innen lediglich Inhalten begegnen, die ihre eigenen, bereits bestehenden Ansichten bestätigen, während abweichende Perspektiven und Meinungen ausgeblendet bzw. abgelehnt werden.

Relativieren

Der Ausdruck relativieren besitzt zwei zentrale Bedeutungsvarianten: In bildungssprachlichen und wissenschaftlichen Kontexten bezeichnet er eine analytische Praxis, bei der Aussagen, Begriffe oder Phänomene durch Bezugnahme auf andere Sachverhalte eingeordnet, differen-ziert und in ihrer Geltung präzisiert werden.

Massendemokratie

Geprägt wurde der Begriff Massendemokratie im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts von völkisch-konservativen Akteuren (prominent darunter Carl Schmitt 1926). Der Ausdruck Masse hatte damals bei den bürgerlichen Eliten eine rundum bedrohliche Assoziation.

Social Bots

Als Social Bots werden Computerprogramme bezeichnet, die in der Lage sind, in sozialen Medien Kommunikation menschlicher Nutzer*innen (teilweise) automatisiert nachzuahmen.

Kriegsmüdigkeit

Der Ausdruck Kriegsmüdigkeit bezeichnet die emotionale und physische Erschöpfung von Menschen, die einen Krieg erleben, sowie die gesellschaftliche und politische Ermüdung angesichts langanhaltender Konflikte. Er beschreibt den sinkenden Kampfeswillen bei Kriegsparteien und heute wird er auch für das wachsende Desinteresse an Kriegsthemen in Medien und Öffentlichkeit genutzt.

Woke

Der Ausdruck woke stammt aus dem afroamerikanischen Englisch und bezeichnete dort zunächst den Bewusstseinszustand der Aufgeklärtheit über die Verbreitung von rassistischen Vorurteilen und Diskriminierung unter Angehörigen ethnischer Minderheiten.

Identität

Unter Identität versteht man allgemein die Summe von Merkmalen, die Individuen oder sozialen Kollektiven – etwa Nationen, Organisationen oder sozialen Gruppen – als charakteristisch oder gar als angeboren zugeordnet werden.

Verschiebungen

Dehumanisierung

Mit Dehumanisierung bzw. Anthropomorphisierung werden solche kommunikativen Techniken und Praktiken bezeichnet, die Personen, Sachverhalten oder Gegenständen menschliche Eigenschaften ab- bzw. zusprechen. Dehumanisierung und Anthropomorphisierung können sowohl durch sprachliche Mittel als auch durch andere, z. B. bildliche, Zeichen vollzogen werden.

Kriminalisierung

Kriminalität meint ein Verhalten, das gegen ein Gesetz verstößt. Folglich bedeutet Kriminalisierung im engeren Sinne den Vorgang, durch den Verhalten ungesetzlich gemacht wird – indem Gesetze geschaffen werden.

Versicherheitlichung

In akademischen Kontexten wird Versicherheitlichung in Abgrenzung zu einem naiv-realistischen Sicherheitsverständnis verwendet. Dieses betrachtet Sicherheit als einen universell erstrebenswerten und objektiv feststellbaren Zustand, dessen Abwesenheit auf das Handeln von Akteuren zurückzuführen ist, die feindselig, kriminell, unverantwortlich oder zumindest fahrlässig agieren.

Ökonomisierung

Ökonomisierung wird in gegenwärtigen Diskursen in der Regel zur Bezeichnung von Prozessen verwendet, in denen die spezifisch wirtschaftlichen Funktions-Elemente wie Markt, Wettbewerb/Konkurrenz, Kosten-Nutzen-Kalküle, Effizienz, Gewinnorientierung in Bereiche übertragen werden, die zuvor teilweise oder ganz nach anderen Leitkriterien ausgerichtet waren

Moralisierung

Moralisierung verlagert Macht- und Interessenkonflikte in die Sphäre der Kommunikation von Achtung / Missachtung. Sie reduziert Ambivalenz zugunsten einer Polarisierung von gut und böse.

Konstellationen

Krise

Krise ist vom Wort mit fachsprachlicher Bedeutung zur Zeitdiagnose und einem zentralen Begriff der öffentlich-politischen Kommunikation geworden. Der öffentlich-politische Krisenbegriff ist dabei – unabhängig vom Gegenstand der Krise – in eine krisendiskurstypische Konstellation zur Begründung von krisenüberwindenden Handlungen eingebettet.

Partizipatorischer Diskurs

Partizipation ist mittlerweile von der Forderung benachteiligter Personen und Gruppen nach mehr Beteiligung in der demokratischen Gesellschaft zu einem Begriff der Institutionen selbst geworden: Kein Programm, keine Bewilligung mehr, ohne dass bestimmte Gruppen oder Personen dazu aufgefordert werden, für (mehr) Partizipation zu sorgen.

Skandal

Die Diskurskonstellation des Skandals zeichnet sich durch eine in den Medien aufgegriffene (bzw. durch sie erst hervorgerufene) empörte Reaktion eines erheblichen Teils der Bevölkerung auf einen tatsächlichen oder vermeintlichen Missstand aus. Die schuldhafte Verursachung dieses Missstandes wird dabei einem gesellschaftlichen Akteur zugeschrieben, dessen Handeln als ‚unmoralisch‘ gedeutet wird.

DiskursReview

Review-Artikel

Sprache im Scroll-Modus – Brainrot, Memes und medienkritische Deutungen der kindlichen Kommunikation

Laut der KIM-Studie im Jahr 2024 nutzten 54 Prozent der 6- bis 13-Jährigen täglich das Internet (mpfs, 2024). Das sind 7 Prozent mehr als im Jahr 2022 (mpfs, 2024). Besonders auffällig ist, dass 23 Prozent dieser Altersgruppe täglich oder fast täglich TikTok verwenden, während Instagram nur von 11 Prozent genutzt wird (mpfs, 2024). Mit der intensiveren Nutzung der sozialen Medien gewinnen auch Memes an Bedeutung: Dabei handelt es sich um multimodale Inhalte aus Texten, Bildern, Videos, GIFs, Sounds …

Negativ konnotierte Fremdzuschreibung durch diskriminierende Begriffe – Ein sprachkritischer Beitrag zur Bezeichnung „Kanake“ und dem Zukunftswort „Talahon“

„Gerade diese scheinbar ›milden‹ Formen des Rassismus, die über die Sprache transportiert werden, sind schwer zu bekämpfen, da vielen Menschen nicht klar zu sein scheint, welche Macht Sprache besitzt.“ (Kunz, 2021, S. 58).

Der Begriff „Kanake“ (teilweise auch „Kanacke“) bedeutet in seiner ursprünglichen Bedeutung Mensch und bezeichnete Bewohner*innen der Inselgruppe Neukaledoniens im südlichen Pazifik (vgl. Trost, 2002). Dem Gebrauch lag dabei die Charakterisierung einer spezifischen Gesellschaft …

Wenn ein Wort mehr sagt als ein Satz: Der Begriff „Klimakleber“ als Beispiel sprachlicher Rahmung

In einem Kommentar der Süddeutschen Zeitung erwähnt Mareen Linnarzt den Gedanken, dass Sprache lenkt, wie man denkt (vgl. Linnarzt und Steinke 2023). Diese Aussage verweist auf eine grundlegende Eigenschaft von Sprache, die im alltäglichen Mediengebrauch häufig wenig reflektiert wird. Medien verfügen über die Möglichkeit, einzelne Teilaspekte eines Themas hervorzuheben und andere in den Hintergrund zu rücken (vgl. Hasebrink). Auf diese Weise entstehen Deutungsrahmen, innerhalb derer Ereignisse …

„Stadtbild“ als politisches Schlagwort – Ein sprach- und medienkritischer Beitrag zur migrationspolitischen Äußerung von Friedrich Merz

Im Rahmen einer Pressekonferenz äußerte sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am 14. Oktober 2025 bei einem Besuch in Brandenburg zur Migrationspolitik. Er verwies dabei auf sinkende Migrationszahlen sowie auf bereits geplante und umgesetzte Maßnahmen, insbesondere Rückführungen. Merz verwendete dabei den Ausdruck „Stadtbild“, der im gegebenen Kontext negativ konnotiert wurde und sich daraufhin innerhalb kurzer Zeit zu einem politischen Schlagwort entwickelte.

Ausgangspunkt war eine journalistische …

Deutungshoheit im öffentlichen Diskurs: Sprachliche Provokation und Verantwortung im Falle des true fruits-Marketings

Der Smoothie-Hersteller true fruits war in der Vergangenheit aufgrund seiner kontroversen Marketingstrategien immer wieder Teil des öffentlichen Diskurses, da er vor allem mit polarisierenden und oftmals mehrdeutigen Werbeslogans und Aufdrucken auf seinen Smoothieflaschen arbeitet. Besondere Kritik hat dabei eine schwarze Smoothieflasche hervorgerufen, die im Kontext einer Rassismus-Kampagne 2017 in Österreich beworben wurde. Hierbei wurden u.a. die Slogans „Schafft es selten über die Grenze.“ und …

Digital Detox – Eine medienkritische Auseinandersetzung mit digitaler Überforderung

„Viele halten die Offline-Phasen innerlich nicht mehr aus und greifen dann wie bei einem Entzug zum Handy“, beschreibt der Neurologe Prof. Dr. Volker Busch ein Phänomen, das den digitalen Alltag vieler Menschen prägt.1 Digitale Medien sind aus dem heutigen Leben nicht mehr wegzudenken. Sie strukturieren Kommunikation, Arbeit, Freizeit und soziale Beziehungen. Gleichzeitig wächst jedoch das Gefühl, von digitalen Reizen überfordert zu sein. Ständige Benachrichtigungen, soziale Medien und permanente …

„Canceln von Geschichte“? Eine sprachkritische Auseinandersetzung mit den Straßenumbenennungen in Münster

„Sollen die am 6. Mai 2025 in der Bezirksvertretung Münster-Mitte gefassten Beschlüsse zur Änderung der Straßennamen Skagerrakstraße, Langemarckstraße, Admiral-Scheer-Straße, Admiral-Spee-Straße und Otto-Weddigen-Straße aufgehoben werden und die Straßennamen unverändert erhalten bleiben?“ (Bürgerbegehren – Bürgerentscheid). Diese Frage sollen die Bürger*innen des Stadtbezirks Münster-Mitte der Stadt Münster in einem Bürgerentscheid am 8. Februar 2026 mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten (vgl. Bürgerbegehren …

Löschen Emojis die traditionelle Sprache aus?

Die Kommunikation hat in den vergangenen Jahren eine grundlegende digitalisierte Transformation erlebt. Sie ist aufgrund von sozialen Medien und Messenger Diensten schneller und stärker auf soziale Beziehungspflege eingestellt als auf reine traditionelle schriftliche Formen. Insbesondere Emojis beeinflussen die heutige alltägliche Kommunikation. Emojis sind kleine grafische Symbole zur Darstellung von Emotionen und Objekten. Ein bedeutsamer Moment für die digitale Kommunikation war im Jahr 2015, …

Friedrich Merz und das „Stadtbild“: Wenn Worte wirken und Debatten prägen

„…Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem…“. Diese Äußerung sprach Bundeskanzler und CDU-Vorsitzender Friedrich Merz am 14. Oktober 2025 während eines Parteitermins in Potsdam aus, als er auf die rückläufige Zahl von Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind und mögliche politische Reaktionen angesprochen wurde (vgl. Deutschlandfunk, 2025): „Bei der Migration sind wir sehr weit. Wir haben in dieser Bundesregierung die Zahlen August 24/August 25 im Vergleich um 60 …

Das „Stadtbild“ als sprachpolitische Ressource – Eine sprachkritische Analyse der aktuellen Stadtbild-Debatte

Die öffentliche Debatte um das „Stadtbild“ zählt derzeit wohl zu den kontroversesten politischen Auseinandersetzungen in Deutschland. Ausgangspunkt war die folgende Äußerung von Bundeskanzler Friedrich Merz, in der er im Rahmen einer Pressekonferenz nach einer Kabinettssitzung am 14. Oktober 2025 wie folgt feststellte:

„Bei der Migration sind wir sehr weit. […], aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in …