DiskursGlossar

Positionieren

Kategorie: Grundbegriffe

Verwandte Ausdrücke: Position beziehen, Alignierung, Fremdpositionierung, soziale Rolle

Siehe auch: Praktik, Indexikalisierung, Perspektive, Hegemonie, Strategische Kommunikation, Inszenierte Kontroverse, Identität

Autor/in: Mark Dang-Anh

Version: 1.1 / Datum: 14.10.2025

Kurzzusammenfassung

Positionieren ist Grundbestandteil menschlicher Kommunikation. Wann immer wir miteinander interagieren und kommunizieren, bringen wir uns selbst, andere und die Objekte, über die wir sprechen, in bestimmte Relationen zueinander. Wir bringen also immer auch unsere Haltungen zu bestimmten Themen zum Ausdruck und gestalten unsere Beziehungen zu anderen Menschen beim Kommunizieren. Anders gesagt: Wir können uns nicht nicht positionieren. Demzufolge ist Positionieren als Metapraktik zu verstehen, die beständig in menschlicher Kommunikation mitläuft. Die sprachlichen und sozialen Aspekte unseres Handelns sind also im Positionieren eng miteinander verwoben: Indem wir sprachlich agieren, etablieren wir soziale Verhältnisse.

Das Positionierungsspektrum reicht von expliziten Praktiken wie dem Verfassen eines Positionspapiers oder dem Buhrufen eines Publikums, über implizitere Praktiken wie Bewertungsphrasen in Arbeitszeugnissen (z. B. ‚entsprach unseren Erwartungen‘ als Ausdruck für Durchschnittlichkeit) bis hin zu beiläufig mitlaufenden, angedeuteten oder sogar getarnten Praktiken wie Dialektgebrauch (z. B. in bestimmten Alltagssituationen Dialekt sprechen, um Zugehörigkeit her- und darzustellen) oder rechtsextreme Codierungen (z. B. die Verwendung der Zahlenkürzel 18 für Adolf Hitler oder 88 für Heil Hitler gemäß der Reihung der Anfangsbuchstaben im Alphabet). Der Blick auf Sprachgebrauch unter der Perspektive von Positionierungen ist deshalb so interessant, weil er unterschiedliche Aspekte berücksichtigt:

- Wir beziehen beim Positionieren zu bestimmten Themen oder Aspekten wertend Stellung (,evaluation‘).

- Wir reklamieren Identitäten für uns oder weisen sie anderen zu (,self and other positioning‘).

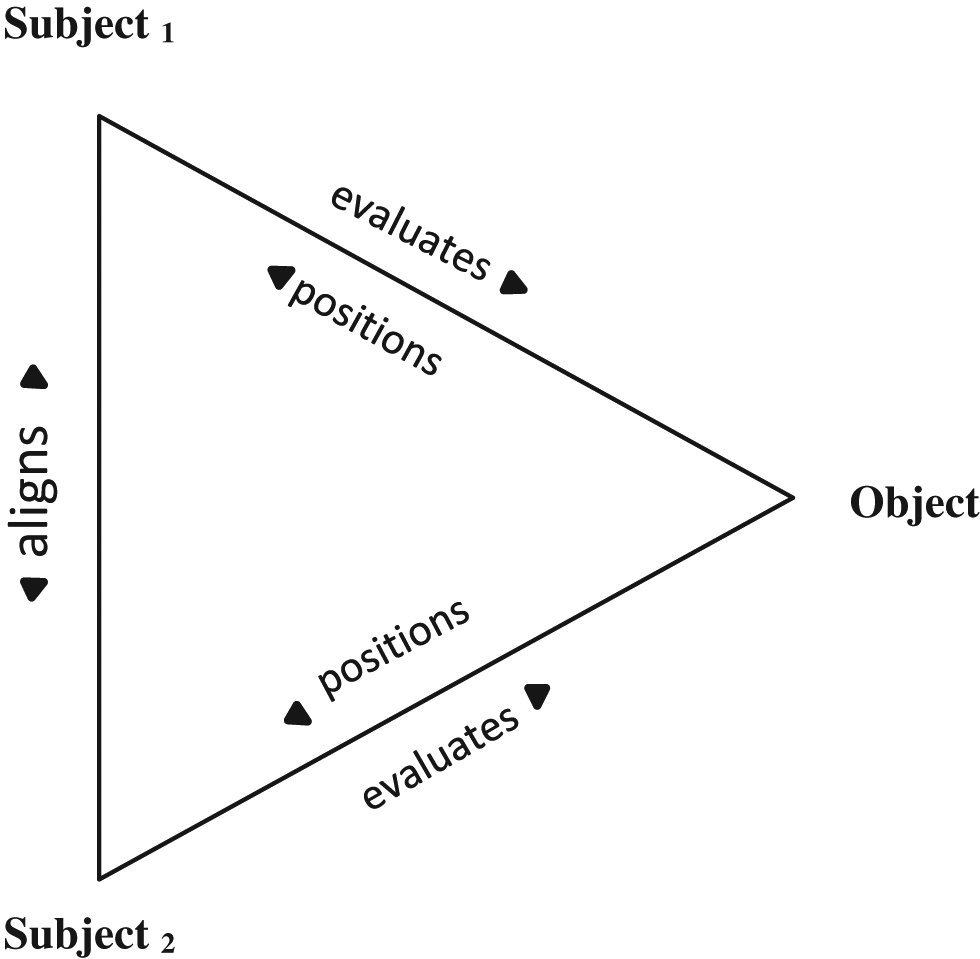

- Wir stellen dabei soziale Beziehungen her bzw. bearbeiten diese (,alignment‘; siehe Abbildung 1 unten).

Abzugrenzen ist der hier dargelegte analytische Positionierungsbegriff von einem alltagssprachlichen Verständnis. Letzteres bezieht sich in der Regel auf Äußerungen, in denen explizit Stellung genommen wird, während ersterer weiter gefasst ist und Positionieren als grundlegende kommunikative (Meta-)Praktik versteht.

Erweiterte Begriffsklärung

Positionieren ist eine dynamische, prozesshafte und situative Praktik, bei der durch indexikalischen, mitunter wertenden Zeichengebrauch – insbesondere durch sprachliche Ausdrücke – implizit bis explizit Positionen und soziale Relationen konstituiert, verhandelt und verändert werden. ‚Indexikalisch‘ bedeutet hier, dass sprachliche Zeichen (gemeint sind sprachliche Ausdrücke: Wörter, Phrasen usw.) auf weitere Zusammenhänge des (unterstellten oder angenommenen) gemeinsam geteilten Wissens verweisen, die für das Verstehen und die Einordnung eines Zeichens relevant sind (z. B. kann der Ausdruck Lügenpresse einen historischen Zusammenhang ebenso wie die politische Kategorisierung derjenigen, die ihn gebrauchen, anzeigen [indizieren] – abhängig vom situativen Kontext und vom gemeinsam geteilten Wissen der Kommunikationsbeteiligten). Das Konzept der Positionierung basiert auf der diskurspsychologischen „positioning theory“, die als Alternative zu einem als zu statisch empfundenen Rollenbegriff entwickelt wurde (vgl. Davies & Harré 1990; Harré & van Langenhove 1999). Die Positionierungstheorie betont die dynamische, prozesshaft-situative Aushandlung von sozialen Positionen durch sprachliche Handlungen in der Interaktion. Sie folgt damit einem konstruktivistischen Denkansatz. Die Positionen sind, so der diskurspsychologische Entwurf, mit Annahmen über mit ihnen einhergehende Rechte und Pflichten verbunden. Durch das Zuweisen, Aneignen oder Ablehnen von Positionen in positionierenden Sprechakten ergibt sich einerseits eine soziale Ordnung (vgl. Van Langenhove 2022). Andererseits orientieren sich die Beteiligten an Positionierungsangeboten, die im Diskurs bereitgestellt werden. Indem also Diskursteilnehmende in Kommunikationssituationen sprachlich zu angebotenen Diskurspositionen Stellung beziehen, positionieren sie sich situativ – sie nehmen eine Position ein – und stabilisieren, differenzieren oder verändern die diskursiven Positionierungsangebote und -möglichkeiten über die Situation hinaus. Der Markt der Positionierungsangebote wird durch den Diskurs dynamisiert: Wenn Diskurspositionen durch Positionierungen in Gesprächen oder Texten eingenommen werden, werden sie demnach auch für zukünftige Zustimmungen, Ablehnungen, Justierungen, Weiterentwicklungen, Etablierungen, Verfestigungen, Veränderungen usw. durch unterschiedliche Personen und Akteure bereitgestellt und anschlussfähig gemacht. Damit werden durch Positionierungen auch beständig kulturelle, gesellschaftliche und politische Ordnungen verhandelt und gestaltet.

Die interaktional orientierte Positionierungsforschung betont die lokale Herstellung von Identität durch Positionierungen in der Interaktionssituation (vgl. Lucius-Hoene & Deppermann 2004). Unterscheiden lässt sich zwischen Selbstpositionierungen, in denen Kommunizierende sich selbst verorten und Fremdpositionierungen, in denen (an- oder abwesende) Dritte positioniert werden (,self and other positioning‘; vgl. Harré & Van Langenhove 1999). Wenngleich sich Selbst- und Fremdpositionierungen in der Regel gut erkennen und unterscheiden lassen, gehen sie oftmals Hand in Hand (z. B. kann die explizite Aufwertung eines Anwesenden implizit die Abwertung eines weiteren, nichtaufgewerteten Anwesenden bedeuten).

In vielen Fällen sind Positionierungen dabei in (Alltags-)Erzählungen eingebunden (vgl. Bamberg & Georgakopoulou 2008). Bamberg (1997) unterscheidet drei Positionierungsebenen: (1) die Ebene der Relation der Figuren zueinander in der erzählten Geschichte, (2) die Ebene des Verhältnisses von Sprecher:in und Publikum und (3) die Ebene, auf der Sprecher:innen ihre eigene und anderen Identitäten „vis-à-vis master narratives (or dominant discourses)“ (Bamberg & Georgakopoulou 2008: 391) durch ihre Positionierungen bearbeiten. Für strategische Kommunikation ist vor allem Ebene 3 relevant, denn auf ihr werden Bezüge zwischen der situativen Interaktion und dem übersituativen Diskurs durch Positionierungen adressiert (vgl. auch De Fina 2013): Positionierungen ermöglichen die kontinuierliche sprachliche Auseinandersetzung mit sowie Orientierung und Ausrichtung an angebotenen Diskurspositionen. Dass Akteure damit strategisch agieren, zeigt das Beispiel des von Rechtsextremen genutzten Slogans ‚Todesstrafe für Kinderschänder‘, der zum Äußerungszeitpunkt der 2000er Jahre am Äußerungsort Deutschland eine etablierte Diskursposition ‚Ablehnung von Kindesmissbrauch‘ mit einer nicht-etablierten Diskursposition ‚Todesstrafe als zulässige Rechtsfolge‘ verknüpft (Diskursort und -zeit werden hier genannt, weil gesellschaftliche Etablierung und Akzeptanz von Diskurspositionen nicht unabhängig von ihren Zeiten und Umgebungen, z. B. politischen Ordnungen, zu betrachten sind).

Du Bois (2007) illustriert mit dem interaktionsbezogenen Modell des Stancedreiecks, dass mit Positionierungen auch die Bearbeitung von sozialen Beziehungen einhergeht („stance triangle“; Abb. 1): Wenn zwei Sprecher:innen („Subject 1 & 2“ in Abb. 1) über ein Objekt/Thema („Object“, Abb. 1) reden, erfolgt hinsichtlich des Objekts nicht nur eine Positionierung („positions“, Abb. 1) durch Bewertung („evaluates“, Abb.1), sondern die soziale Beziehung zwischen den beiden Sprecher:innen wird ständig mitbearbeitet („aligns“, Abb. 1). Diesen Prozess, den Du Bois als „stancetaking“ bezeichnet, fasst er in der Formel zusammen: „I evaluate something, and thereby position myself, and thereby align with you“ (Du Bois 2007: 163). Während das Stancedreieck sich primär auf Face-to-face-Interaktionen bezieht, lässt es sich auch auf technisch-medial vermittelte Kommunikation anwenden (vgl. Spieß 2018; 2024). Entscheidend für die strategische Kommunikation ist, dass in diesem Positionierungsmodell die Ausrichtung zueinander („alignment“) an die wertende Sachposition gekoppelt ist. Indem z. B. Politiker:innen unterschiedlicher Parteien zu einem Sachverhalt wertend Stellung beziehen, werden sie in Hinsicht darauf entweder als koalitionsfähig oder koalitionsunfähig, als konsensuell, stur oder kompromissbereit wahrgenommen. Diese Einordnungen, die ihrerseits Positionierungen sind (reflexive positionings; vgl. Harré & Van Langenhove 1999), sind abhängig davon, wie die ursprünglichen Positionierungen zum Sachverhalt ausfallen.

Abbildung 1: „Stance triangle“ von Du Bois (2007; hier zit. nach Wójtowicz 2018: 217)

Wenn man strategisch operierenden Akteuren eine übergreifende Kommunikationsagenda unterstellt (vgl. Vogel 2021), so kann man auch davon ausgehen, dass das sprachliche Positionieren in der strategischen Kommunikation auf eine Harmonisierung der Positionen und auf Zustimmung ausgerichtet ist. Nicht zwingend jedoch betrifft dies die Beteiligten an situativen Interaktionen (wie in Gesprächen). Vielmehr ist strategische Kommunikation oftmals öffentlicher Sprachgebrauch und als solcher in der Regel mehrfachadressiert (vgl. Kühn 1995). Dann kann das situative Interaktionsziel durchaus im Dissens (,disalignment‘) liegen, um übersituativ Zustimmung zu erhalten (z. B. in Polittalkshows oder im Parlament; vgl. Inszenierte Kontroverse).

Wenn mit Sprache über Sprache gesprochen und dabei Position bezogen wird, handelt es sich um metapragmatisches Positionieren (vgl. Spitzmüller 2023). Ein solcher reflexiver Sprachgebrauch ist besonders für implizite Positionierungen geeignet, etwa wenn Dialekte imitiert oder Genderformen karikiert werden (vgl. ebd.). In der politischen Kommunikation sind Sprachthemen besonders positionierungsrelevant, was sich u. a. darin zeigt, dass in den letzten Jahren immer mehr Parteien des deutschen Parlaments Positionen dazu in ihre Parteiprogramme aufgenommen haben (vgl. Lobin 2023).

Beim Positionieren geht es immer um die Hervorbringung und Aushandlung von Sprecher:innen-Welt-Relationen. Dabei nehmen die Beteiligten unterschiedliche Standpunkte ein, was eine Vielfalt von mitunter divergenten Perspektiven mit sich bringt, um deren Geltungsansprüche im Gespräch oder im Diskurs gerungen wird („Multiperspektivität“, „Perspektivendivergenz“, „Perspektivenselektion“; vgl. Felder 2009). Ein wichtiger Aspekt, der aus der perspektivischen Gebundenheit von Sprachgebrauch folgt, ist, dass es Neutralität im engen Sinn nicht geben kann: Man kann sprachlich keinen ‚neutralen Standpunkt‘ einnehmen, vielmehr stellt der Standpunkt ‚neutral zu sein‘ selbst eine Positionierung dar (vgl. Jaffe 2009: 3; Schmallenbach 2022).

Positionieren vollzieht sich überdies in Situationen und reicht dabei über Situationen hinaus, denn die situativ hervorgebrachten Positionierungen a) orientieren sich an übersituativen Positionierungsangeboten und b) gestalten diese für zukünftige Positionierungen mit. Positionierungen sind demnach situationsübergreifende Praktiken, die sich einem produktiven Spannungsfeld zwischen Situation und Tradition vollziehen (vgl. Linell 2009: 52). Für strategische Kommunikation ist von Relevanz, wer Positionierungsangebote wie kuratiert, um in und für Kommunikationssituationen Positionierungsmöglichkeiten zu schaffen, die situationsüberdauernde Geltung beanspruchen.

Für die Herausbildung und Etablierung von Identität(-en) sind Positionierungen von zentraler Bedeutung. Positionierungen vollziehen sich unter anderem durch sprachliche Kategorisierungsaktivitäten höchst unterschiedlicher Granularität (z. B. Greis vs. Opfer vs. engagierter Zuhörer); durch sie werden soziale und kulturelle Zugehörigkeiten ebenso wie Ausschlüsse hervorgebracht, markiert und etabliert. Identität entsteht, bildet sich heraus, verändert und verfestigt sich durch (sprachliche) Positionierungen, mit denen sich die Beteiligten auf Grundlage von Gemeinsamkeiten und Differenzen zueinander ausrichten (vgl. zur Differenzierung Hirschauer 2021). Strategisch operierende Akteure machen Zugehörigkeits- und Abgrenzungsangebote über entsprechende Diskurspositionierungen, an denen sich Dritte ausrichten können (Beispiel: Slogan auf Wahlplakat der Linken Ist Deine Miete zu hoch, freut sich der Vermieter, der die Diskursposition ‚Miete zu hoch‘ mit den relationierenden Identifikationsangeboten ‚Mieter:in‘, ‚Benachteiligte:r‘, ‚Machtlose:r‘ verknüpft).

Beispiele

(1) Positionierung bei einer „Befragung der Bundesregierung“ im Deutschen Bundestag vom 12. Juni 2024

Matthias Hauer (CDU/CSU): […] Sie haben gerade erklärt, dass Lieferengpässe nicht gleich Versorgungsengpässe sind, haben aber keine Lösung genannt. Muss ich das so verstehen, dass Sie sich als Bundesregierung damit abfinden, dass derzeit zwischen 400 und 500 Medikamente Lieferengpässen unterliegen? […]

Sabine Dittmar (Parl. Staatssekretärin beim Bundesminister für Gesundheit): […] Sie haben recht: Ein Lieferengpass ist nicht schön und nicht zu akzeptieren. Aber für mich als Medizinerin ist wichtig, dass das kein Versorgungsengpass ist; denn „Lieferengpass“ heißt, ich kann ein Alternativmedikament empfehlen.

(Plenarprotokoll 20/174, S. 22474, Herv. i. Orig.)

In dieser parlamentarisch organisierten Frage-Antwort-Sequenz zwischen einem Oppositionspolitiker (Hauer) und einer Regierungsvertreterin (Dittmar) werden politische Positionen zu den Maßnahmen der Regierung, um Medikamentenmängeln entgegenzuwirken, ausgehandelt. Hauer nimmt die Position ein, dass die Maßnahmen nicht ausreichen. Dies expliziert er nicht, sondern nutzt eine Fremdpositionierung der Gegenseite als Bundesregierung in Verbindung mit dem Verb abfinden, um einen Mangel an Handlungswillen und Verantwortlichkeit, den die Kategorie Bundesregierung mit sich führt, sprachlich (indexikalisch) anzuzeigen. Sich abfinden hat hier, verstärkt durch die Konstellation Opposition versus Regierung, eine abwertende Funktion. Indem Hauer das Regierungshandeln, das in der Kommunikationssituation durch die Person Dittmars vertreten wird, abwertet, positioniert er sich auf Sachebene ablehnend zur Frage, ob die Maßnahmen der Regierung angemessen seien. Zudem positioniert er sich als jemand, der sich – hier im Gegensatz zur Bundesregierung – um das Wohl und die Belange der Bürger:innen kümmert.

Maßgeblich für die Positionierung ist auch die Wortwahl, die hier verhandelt wird (metapragmatisch): Lieferengpass versus Versorgungsengpass. In seinem Eingangssatz geht Hauer auf eine zuvor durch Dittmar erfolgte Unterscheidung zwischen den beiden Wörtern ein, verwendet dann aber, in seinem Vorwurf des Sich-Abfindens das von Dittmar abgelehnte Wort Lieferengpass zur Konstitution des Sachverhalts. Hauer präsupponiert somit, dass ein Lieferengpass vorläge, d. h. er setzt dies durch seine Wortwahl voraus.

In ihrer Antwort stimmt Dittmar einleitend Hauer zu, was die Bewertung von Lieferengpässen angeht (Sie haben recht) und richtet sich somit zunächst konsensual zu ihrem Gesprächspartner aus. Dann jedoch führt sie ihre außerparlamentarische berufliche Expertise (für mich als Medizinerin) ins Feld, um metapragmatisch erneut zwischen Lieferengpässen und Versorgungsengpässen zu unterscheiden. Hier handelt es sich um die Explikation ihrer Perspektive durch eine als-Konstruktion (vgl. Merten 2025: 305 ff.), durch die sie ihre fachliche Autorität in dieser Frage herausstellt, ihre Argumentation mit der Behauptung einer biografisch begründeten Wissensasymmetrie stützt und Hauer zugleich als fachlichen Laien fremdpositioniert. Sie weist Hauers Vorwurf zurück, indem sie den Sachverhalt mit dem Wort Versorgungsengpass perspektiviert und mit diesem andere Voraussetzungen verknüpft als mit dem von Hauer präferierten Lieferengpass. Dittmar nimmt somit implizit entgegen Hauer die Sachposition ein, dass die getätigten Maßnahmen der Bundesregierung ausreichend gewesen seien.

Das sprachliche Zueinander-Ausrichten in diesem parlamentarischen Frage-Antwort-Format hat dissensualen Charakter. Die Ebene der Aushandlung von Sachpositionen vermischt sich hier mit der Aushandlung von sozialen Beziehungen zwischen den Gesprächsbeteiligten. Dabei ist der öffentlich ausgetragene Konflikt mehrfachadressiert: Es geht nicht allein um die Aushandlung von Sachpositionen, sondern auch um die Darstellung und Verfestigung der jeweils eigenen Position, um sie als mögliche Diskursposition für Dritte anzubieten oder vor Dritten zu rechtfertigen. Neben dem Umgang mit einer politischen Herausforderung geht es im öffentlichen Sprachgebrauch wie dem parlamentarischen Diskurs auch um die Kuratierung von Positionierungsangeboten. Im vorliegenden Beispiel bestehen die Angebote darin, die getätigten Maßnahmen entweder als ausreichend oder nicht ausreichend anzusehen und somit, auf einer weiteren Abstraktionsebene, zu einer politischen Bewertung zu gelangen (z. B.: ‚die Bundesregierung macht eine gute Politik in Bezug auf die Medikamentenversorgung‘ versus ‚die Bundesregierung macht keine gute Politik in Bezug auf die Medikamentenversorgung‘). Beide Diskurspositionen werden von unterschiedlichen Akteuren angeboten, die jeweils versuchen, das Positionierungsangebot so attraktiv wie möglich zu gestalten, um ihre Geltungsansprüche als Legitimation für politisches Handeln durchzusetzen.

(2) Positionierung auf Twitter und im Kontext des Pandemie-Diskurses

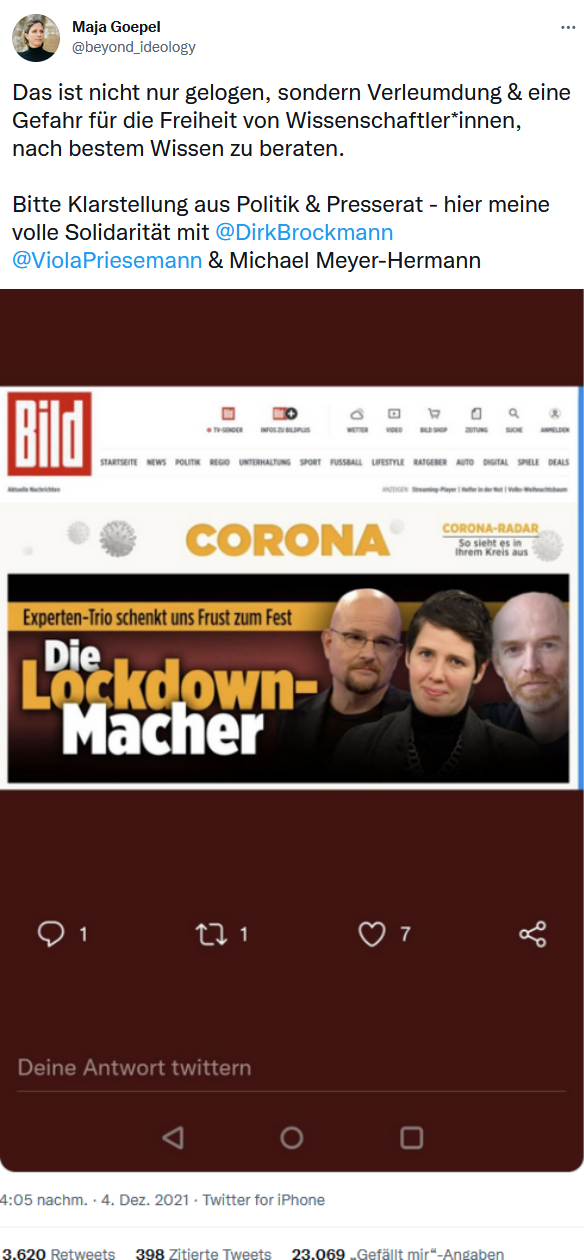

Abbildung 2: Twitter-Posting von Maja Göpel (2021)

Abbildung 3: Twitter-Posting von Christian Drosten (2021)

Die zwei Screenshots zeigen ein Twitter-Posting der Politökonomin Maja Göpel (siehe zu diesem Beleg auch Dang-Anh 2023: 12 f.) und ein darauf antwortendes Twitter-Posting des Virologen Christian Drosten aus dem Dezember 2021. Zu dieser Zeit dominierte die Auseinandersetzung mit der COVID-19-Pandemie den Diskurs. Göpel zitiert mit einem Screenshot die BILD-Zeitung, die dort drei Wissenschaftler:innen als Lockdown-Macher bezeichnet, womit sie sich auf Maßnahmen der Regierung zur Pandemiebekämpfung bezieht. Diese Darstellung wertet Göpel ab (gelogen, Verleumdung) und stellt die Äußerung als Bedrohung für die Autonomie beratender Wissenschaftler:innen dar. Schließlich bittet sie um Klarstellung aus Politik & Presserat und spricht den Wissenschaftskolleg:innen ihre volle Solidarität aus. Positionierung erfolgt in diesem Posting durch kategoriale Identifikation von Handlungsträgern und Handlungsempfangenden: die BILD als gesellschaftlich einflussreiche Bedrohung, die Domäne der Politik und die Institution Presserat als sanktionierende bzw. korrigierende Instanzen und Angehörige der Wissenschaft als betroffene oder bedrohte Berufsgruppe, deren professionelle Grundlagen in Frage stehen. Die Positionierungen vollziehen sich hierbei also entlang situativ etablierter Kategorien (Wissenschaft, Politik, Presse) und entsprechender Zugehörigkeiten anhand von Typisierungen (von der individuellen Person zum Berufszweig).

Der Virologe Christian Drosten schließt an Göpels Posting in einem Folgezug an, es ebenfalls für geboten zu halten, dass sich die Politik positioniere (er verwendet dabei den Ausdruck positionieren in einer alltäglichen Bedeutung). Drosten stimmt somit der Position Göpels zu, positioniert sich selbst und richtet sich konsensual an seiner Vorrednerin aus. Die dann folgende explizite Positionierung wird begründet durch einen einleitenden Verweis auf einen kommunikativen Zugzwang, eine diskursive Notwendigkeit, die nun entstanden sei: diese sei, so Drosten, geboten. Indem er das Handlungsvermögen der Domäne ‚Politik‘ und ihrer abstrakt bleibenden Akteure als richtigstellend ausweist, folgt er der Aufforderung Göpels nach ‚Klarstellung‘ – hier erfolgt eine interaktionale Ko-Konstitution der zuvor geäußerten Positionierung, die dadurch verstärkt wird. Die Zuschreibungen ‚Betroffenheit‘ der Wissenschaft und ‚Schutz‘, den ihr die Politik gewähren könne, positioniert die abstrakten Diskursakteure in einem ungleichen Verhältnis zueinander: Sie schreibt der Domäne der Politik eine höhere Positionierungsmacht zu, während sie gleichzeitig die eigene Fähigkeit zur wirkungsvollen Richtigstellung herunterspielt. Mit der diskursiven Verteilung von Perspektiven und Identitäten gehen in diesen Positionierungen ebenso Zuweisungen von gesellschaftlich wirksamer Agentivität, im Sinne von Zuständigkeiten und Handlungsfähigkeiten, einher.

Literatur

Zum Weiterlesen

- Dang-Anh, Mark (2023) (Hrsg.): Politisches Positionieren. Sprachliche und soziale Praktiken (Akademiekonferenzen). Vol. 33. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.

- Merten, Marie-Luis (2025): Soziale Positionen – soziale Konstruktionen: Stancetaking im Online-Kommentieren (Formelhafte Sprache Band 7). Berlin; Boston: De Gruyter.

Zitierte Literatur und Belege

- Bamberg, Michael (1997): Positioning Between Structure and Performance. In: Journal of Narrative and Life History, Jg. 7, Heft 1, S. 335–342.

- Bamberg, Michael; Georgakopoulou, Alexandra (2008): Small stories as a new perspective in narrative and identity analysis. In: Text & Talk, Jg. 28, Heft 3, S. 377–396.

- Dang-Anh, Mark (2023): Politische Positionierung. Sprachliche und soziale Praktiken der Relationalitätskonstitution. In: Dang-Anh, Mark (Hrsg.): Politisches Positionieren. Sprachliche und soziale Praktiken (Akademiekonferenzen). Heidelberg: Winter, S. 7–38.

- Davies, Bronwyn; Harré, Rom (1990): Positioning: The Discursive Production of Selves. In: Journal for the Theory of Social Behaviour, Jg. 20, Heft 1, S. 43–63.

- De Fina, Anna (2013): Positioning level 3: Connecting local identity displays to macro social processes. In: Narrative Inquiry, Jg. 23, Heft 1, S. 40–61.

- Du Bois, John W. (2007): The stance triangle. In: Englebretson, Robert (Hrsg.): Stancetaking in Discourse (Pragmatics & Beyond New Series). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, S. 139–182.

- Felder, Ekkehard (2009): Sprache – das Tor zur Welt!? Perspektiven und Tendenzen in sprachlichen Äußerungen. In: Felder, Ekkehard; Bär, Jochen A. (Hrsg.): Sprache (Heidelberger Jahrbücher 53.2009). Berlin; Heidelberg: Springer, S. 13–57.

- Harré, Rom; van Langenhove, Luk (Hrsg.) (1999): Positioning theory. Moral contexts of intentional action. Oxford; Malden, Mass.: Blackwell.

- Hirschauer, Stefan (2021): Menschen unterscheiden. Grundlinien einer Theorie der Humandifferenzierung. In: Zeitschrift für Soziologie, Jg. 50, H. 3–4, S. 155–174.

- Jaffe, Alexandra (2009): Introduction: The Sociolinguistics of Stance. In: Jaffe, Alexandra (Hrsg.): Stance. Sociolinguistic perspectives (Oxford Studies in Sociolinguistics). Oxford; New York: Oxford University Press.

- Kühn, Peter (1995): Mehrfachadressierung. Untersuchungen zur adressatenspezifischen Polyvalenz sprachlichen Handelns. Tübingen: Niemeyer.

- Linell, Per (2009): Rethinking language, mind, and world dialogically. Interactional and contextual theories of human sense-making (Advances in Cultural Psychology: Constructing Human Development). Charlotte, NC: Information Age Pub.

- Lobin, Henning (2023): Sprachpolitik der Parteien in den Wahlprogrammen zur Bundestagswahl 2021. In: Dang-Anh, Mark (Hrsg.): Politisches Positionieren. Sprachliche und soziale Praktiken (Akademiekonferenzen, Bd. 33). Heidelberg: Universitätsverlag Winter, S. 203–212.

- Lucius-Hoene, Gabriele; Deppermann, Arnulf (2004): Narrative Identität und Positionierung. In: Gesprächsforschung – Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion, Jg. 5, S. 166–183.

- Merten, Marie-Luis (2025): Soziale Positionen – soziale Konstruktionen. Stancetaking im Online-Kommentieren (Formelhafte Sprache, Bd. 7). Berlin; Boston: De Gruyter.

- Schmallenbach, Joline (2022): Perspektive. In: Diskursmonitor.de. Online unter: https://diskursmonitor.de/glossar/perspektive/ ; Zugriff: 28.08.2025.

- Spieß, Constanze (2018): Stancetaking- und Positionierungsaktivitäten im Öffentlichen Metasprachdiskurs über Jugendliche Sprechweisen. Eine Analyse von User*innen-Kommentaren im Web. In: Ziegler, Arne (Hrsg.): Jugendsprachen / Youth Languages. Berlin; Boston: De Gruyter, S. 147–188.

- Spieß, Constanze (2024): Digitale Interaktion, Positionierungen und Identitäten im Diskurs. In: Androutsopoulos, Jannis; Vogel, Friedemann (Hrsg.): Handbuch Sprache und digitale Kommunikation (Handbücher Sprachwissen, Bd. 23). Berlin; Boston: De Gruyter, S. 351–371

- Spitzmüller, Jürgen (2023): Metapragmatische Positionierung. Reflexive Verortung zwischen Interaktion und Ideologie. In: Dang-Anh, Mark (Hrsg.): Politisches Positionieren. Sprachliche und soziale Praktiken (Akademiekonferenzen, Bd. 33). Heidelberg: Universitätsverlag Winter, S. 39–66.

- Van Langenhove, Luk (2022): Positioning Theory. In: Glăveanu, Vlad Petre (Hrsg.): The Palgrave Encyclopedia of the Possible. Cham: Springer International Publishing, S. 1044–1050.

- Vogel, Friedemann (2021): Strategische Kommunikation. In: Diskursmonitor.de. Online unter: https://diskursmonitor.de/glossar/strategische-kommunikation ; Zugriff: 12.05.2025.

- Wójtowicz, Radosław (2018): Case, discourse structure, and (inter)subjectivity. A discourse approach to case of Finnish copula complement adjectives. In: Folia Linguistica, Jg. 52, Heft 1, S. 213–247.

Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: Du Bois, John W. (2007): The stance triangle. In: Englebretson, Robert (Hrsg.): Stancetaking in Discourse (Pragmatics & Beyond New Series). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, S. 139–182.

- Abb. 2: Göpel, Maja (2021): Post vom 04.12.2021. Auf X/Twitter. Online unter: https://twitter.com/beyond_ideology/status/1467148182396321803 ; Zugriff: 23.05.2025.

-

Abb. 3: Drosten, Christian (2021): Post vom 04.12.2021. Auf X/Twitter. Online unter: https://twitter.com/c_drosten/status/1467159525887254537 ; Zugriff: 23.05.2025.

Zitiervorschlag

Dang-Anh, Mark (2025): Positionieren. In: Diskursmonitor. Glossar zur strategischen Kommunikation in öffentlichen Diskursen. Hg. von der Forschungsgruppe Diskursmonitor und Diskursintervention. Veröffentlicht am 14.10.2025. Online unter: https://diskursmonitor.de/glossar/positionieren.

DiskursGlossar

Grundbegriffe

Diskurssemantische Verschiebung

Mit dem Begriff der diskurssemantischen Verschiebung wird in der Diskursforschung ein Wandel in der öffentlichen Sprache und Kommunikation verstanden, der auf mittel- oder län-gerfristige Veränderung des Denkens, Handelns und/oder Fühlens größerer Gesellschafts-gruppen hinweist.

Domäne

Der Begriff der Domäne ist aus der soziologisch orientierten Sprachforschung in die Diskursforschung übernommen worden. Hier wird der Begriff dafür verwendet, um Muster im Sprachgebrauch und kollektiven Denken von sozialen Gruppen nach situationsübergreifenden Tätigkeitsbereichen zu sortieren.

Deutungsmuster

Unter einem Deutungsmuster wird die problem- und lösungsbezogene Interpretation gesellschaftlicher und politischer Tatbestände verstanden, die Aussicht auf Akzeptanz in sozialen Gruppen hat. Der Begriff des Deutungsmusters hat Ähnlichkeit mit den Begriffen der Theorie und Ideologie. Meist werden gesellschaftlich verbreitete Leitdeutungen, die oft mit Schlagwörtern und Argumentationsmustern einhergehen (wie Globalisierung, Kapitalismus, Leistungsgesellschaft, Chancengleichheit etc.) als Beispiele für Deutungsmuster genannt.

Sinnformel

‚Wer sind wir? Woher kommen, wo stehen und wohin gehen wir? Wozu leben wir?‘ Auf diese und ähnliche existentielle Fragen geben Sinnformeln kondensierte Antworten, die in privaten wie sozialen Situationen Halt und Argumenten in politischen und medialen Debatten einen sicheren Unterbau geben können.

Praktik

Eine Praktik ist ein spezifisches, situativ vollzogenes und sinnhaftes Bündel von körperlichen Verhaltensweisen, an dem mehrere Menschen und Dinge beteiligt sein können (z. B. Seufzen, um Frust auszudrücken, oder einen Beschwerdebrief schreiben, Fußballspielen).

Kontextualisieren

Kontextualisieren wird im allgemeineren bildungssprachlichen Begriffsgebrauch verwendet, um das Einordnen von etwas oder jemandem in einen bestimmten Zusammenhang zu bezeichnen.

Narrativ

Mit der diskursanalytischen Kategorie des Narrativs werden Vorstellungen von komplexen Denk- und Handlungsstrukturen erfasst. Narrative in diesem Sinne gehören wie Schlagwörter, Metaphern und Topoi zu den Grundkategorien der Analyse von Diskursen.

Argumentation

Argumentation bezeichnet jene sprachliche Tätigkeit, in der man sich mithilfe von Gründen darum bemüht, die Richtigkeit einer Antwort auf eine bestimmte Frage zu erweisen. Das kann in ganz verschiedenen Situationen und Bereichen nötig sein, namentlich um eine poli-tische, wissenschaftliche, rechtliche, unternehmerische oder private Angelegenheit zu klären.

Hegemonie

Wie der britische Politikwissenschaftler Perry Anderson 2018 in einer umfassenden, historisch weit ausgreifenden Studie zum Gebrauch des Begriffs Hegemonie und seinen Konjunkturen beschreibt, liegen die historischen Wurzeln des Begriffs im Griechischen, als Bezeichnung für Führung (eines Staatswesens) mit Anteilen von Konsens.

Diskurskompetenz

Im engeren, linguistischen Sinn bezeichnet Diskurskompetenz die individuelle sprachlich-kommunikative Fähigkeit, längere zusammenhängende sprachliche Äußerungen wie Erzählungen, Erklärungen, Argumentationen zu formulieren und zu verstehen.

Techniken

Dogwhistle

Unter Dogwhistle wird in Teilen der Forschung eine doppeldeutige Äußerung verstanden, die eine offene und eine verdeckte Botschaft an jeweils eine Zuhörerschaft kommuniziert.

Boykottaufruf

Der Boykottaufruf ist eine Maßnahme, die darauf abzielt, ein Ziel, also meist eine Verhaltensänderung des Boykottierten, hervorzurufen, indem zu einem Abbruch etwa der wirtschaftlichen oder sozialen Beziehungen zu diesem aufgefordert wird.

Tabuisieren

Das Wort Tabuisierung bezeichnet die Praxis, etwas Unerwünschtes, Anstößiges oder Peinliches unsichtbar zu machen oder als nicht akzeptabel zu markieren. Das Tabuisierte gilt dann moralisch als unsagbar, unzeigbar oder unmachbar.

Aus dem Zusammenhang reißen

Das Aus-dem-Zusammenhang-Reißen gehört in den Funktionskreis der Redewiedergabe bzw. der Wiedergabe kommunikativer Ereignisse. Es kann (1) als intentionale argumentativ-polemische Strategie für ganz unterschiedliche diskursive Zielsetzungen von Akteuren genutzt werden, oder (2) es kann SprecherInnen und SchreiberInnen in unbeabsichtigter, fehlerhafter Weise unterlaufen.

Lobbying

Lobbying ist eine Form strategischer Kommunikation, die sich primär an Akteure in der Politik richtet. Beim Lobbying wird ein Bündel von kommunikativen Tätigkeiten mit dem Ziel eingesetzt, die Entscheidungen von Personen mit politischem Mandat oder den Entstehungsprozess von neuen Gesetzestexten interessengeleitet zu beeinflussen.

Karten

Karten dienen dazu, Raumausschnitte im Hinblick auf ausgewählte Charakteristika so darzustellen, dass die Informationen unmittelbar in ihrem Zusammenhang erfasst und gut kommuniziert werden können. Dazu ist es notwendig, Daten und Darstellungsweisen auszuwählen und komplexe und oft umkämpfte Prozesse der Wirklichkeit in einfachen Darstellungen zu fixieren.

Pressemitteilung

Pressemitteilungen sind standardisierte Mitteilungen von Organisationen, die sich an Journalist:innen und andere Multiplikator:innen richten. Sie dienen der offiziellen und zitierfähigen Informationsweitergabe und übernehmen zugleich strategische Funktionen in der öffentlichen Kommunikation und Meinungssteuerung.

Shitstorm

Der Begriff Shitstorm beschreibt eine relativ junge Diskurskonstellation, die seit den 2010er Jahren an Bedeutung gewonnen hat und gemeinhin als Online-Wutausbruch bezeichnet wer-den kann.

Tarnschrift

Als Tarnschrift bezeichnet man unter den Bedingungen von Zensur und Verfolgungsrisiko veröffentliche Texte, die insbesondere in der strategischen Kommunikation des NS-Widerstands eine zentrale Rolle spielten.

Ortsbenennung

Die Benennung von Orten dient in erster Linie dazu, den jeweiligen geografischen Ort zu lokalisieren und ihn zu identifizieren. Doch Ortsnamen besitzen eine soziale Dimension und spielen eine entscheidende Rolle bei der sprachlich-kulturellen Identitätskonstruktion.

Schlagwörter

Brückentechnologie

Ganz allgemein wird unter dem Schlagwort der Brückentechnologie sowohl in den öffentlichen Medien als auch in technisch und wirtschaftlich dominierten Kontexten eine Technologie verstanden, die zeitlich befristet eingesetzt werden soll, bevor in Zukunft der Übergang zu einer als sinnvoller eingeschätzten anderen Technologie möglich ist.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit als ein Schlagwort des öffentlichen Diskurses bezieht sich ganz allgemein auf einen ressourcenschonenderen Umgang mit dem, was uns Menschen der Planet Erde bietet, mit dem Ziel, dass auch nachfolgende Generationen noch die Möglichkeit haben, ähnlich gut zu leben wie wir heute (Generationengerechtigkeit).

Echokammer

Der Begriff der Echokammer steht in seiner heutigen Verwendung vor allem im Zusammenhang mit der Nutzung Sozialer Medien. Er verweist metaphorisch auf einen digitalen Kommunikations- und Resonanzraum, in dem Mediennutzer*innen lediglich Inhalten begegnen, die ihre eigenen, bereits bestehenden Ansichten bestätigen, während abweichende Perspektiven und Meinungen ausgeblendet bzw. abgelehnt werden.

Relativieren

Der Ausdruck relativieren besitzt zwei zentrale Bedeutungsvarianten: In bildungssprachlichen und wissenschaftlichen Kontexten bezeichnet er eine analytische Praxis, bei der Aussagen, Begriffe oder Phänomene durch Bezugnahme auf andere Sachverhalte eingeordnet, differen-ziert und in ihrer Geltung präzisiert werden.

Massendemokratie

Geprägt wurde der Begriff Massendemokratie im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts von völkisch-konservativen Akteuren (prominent darunter Carl Schmitt 1926). Der Ausdruck Masse hatte damals bei den bürgerlichen Eliten eine rundum bedrohliche Assoziation.

Social Bots

Als Social Bots werden Computerprogramme bezeichnet, die in der Lage sind, in sozialen Medien Kommunikation menschlicher Nutzer*innen (teilweise) automatisiert nachzuahmen.

Kriegsmüdigkeit

Der Ausdruck Kriegsmüdigkeit bezeichnet die emotionale und physische Erschöpfung von Menschen, die einen Krieg erleben, sowie die gesellschaftliche und politische Ermüdung angesichts langanhaltender Konflikte. Er beschreibt den sinkenden Kampfeswillen bei Kriegsparteien und heute wird er auch für das wachsende Desinteresse an Kriegsthemen in Medien und Öffentlichkeit genutzt.

Woke

Der Ausdruck woke stammt aus dem afroamerikanischen Englisch und bezeichnete dort zunächst den Bewusstseinszustand der Aufgeklärtheit über die Verbreitung von rassistischen Vorurteilen und Diskriminierung unter Angehörigen ethnischer Minderheiten.

Identität

Unter Identität versteht man allgemein die Summe von Merkmalen, die Individuen oder sozialen Kollektiven – etwa Nationen, Organisationen oder sozialen Gruppen – als charakteristisch oder gar als angeboren zugeordnet werden.

Wohlstand

Unter Wohlstand sind verschiedene Leitbilder (regulative Ideen) zu verstehen, die allgemein den Menschen, vor allem aber den Beteiligten an politischen und wissenschaftlichen Diskursen (politisch Verantwortliche, Forschende unterschiedlicher Disziplinen usw.) eine Orientierung darüber geben sollen, was ein ‚gutes Leben‘ ausmacht.

Verschiebungen

Dehumanisierung

Mit Dehumanisierung bzw. Anthropomorphisierung werden solche kommunikativen Techniken und Praktiken bezeichnet, die Personen, Sachverhalten oder Gegenständen menschliche Eigenschaften ab- bzw. zusprechen. Dehumanisierung und Anthropomorphisierung können sowohl durch sprachliche Mittel als auch durch andere, z. B. bildliche, Zeichen vollzogen werden.

Kriminalisierung

Kriminalität meint ein Verhalten, das gegen ein Gesetz verstößt. Folglich bedeutet Kriminalisierung im engeren Sinne den Vorgang, durch den Verhalten ungesetzlich gemacht wird – indem Gesetze geschaffen werden.

Versicherheitlichung

In akademischen Kontexten wird Versicherheitlichung in Abgrenzung zu einem naiv-realistischen Sicherheitsverständnis verwendet. Dieses betrachtet Sicherheit als einen universell erstrebenswerten und objektiv feststellbaren Zustand, dessen Abwesenheit auf das Handeln von Akteuren zurückzuführen ist, die feindselig, kriminell, unverantwortlich oder zumindest fahrlässig agieren.

Ökonomisierung

Ökonomisierung wird in gegenwärtigen Diskursen in der Regel zur Bezeichnung von Prozessen verwendet, in denen die spezifisch wirtschaftlichen Funktions-Elemente wie Markt, Wettbewerb/Konkurrenz, Kosten-Nutzen-Kalküle, Effizienz, Gewinnorientierung in Bereiche übertragen werden, die zuvor teilweise oder ganz nach anderen Leitkriterien ausgerichtet waren

Moralisierung

Moralisierung verlagert Macht- und Interessenkonflikte in die Sphäre der Kommunikation von Achtung / Missachtung. Sie reduziert Ambivalenz zugunsten einer Polarisierung von gut und böse.

Konstellationen

Krise

Krise ist vom Wort mit fachsprachlicher Bedeutung zur Zeitdiagnose und einem zentralen Begriff der öffentlich-politischen Kommunikation geworden. Der öffentlich-politische Krisenbegriff ist dabei – unabhängig vom Gegenstand der Krise – in eine krisendiskurstypische Konstellation zur Begründung von krisenüberwindenden Handlungen eingebettet.

Partizipatorischer Diskurs

Partizipation ist mittlerweile von der Forderung benachteiligter Personen und Gruppen nach mehr Beteiligung in der demokratischen Gesellschaft zu einem Begriff der Institutionen selbst geworden: Kein Programm, keine Bewilligung mehr, ohne dass bestimmte Gruppen oder Personen dazu aufgefordert werden, für (mehr) Partizipation zu sorgen.

Skandal

Die Diskurskonstellation des Skandals zeichnet sich durch eine in den Medien aufgegriffene (bzw. durch sie erst hervorgerufene) empörte Reaktion eines erheblichen Teils der Bevölkerung auf einen tatsächlichen oder vermeintlichen Missstand aus. Die schuldhafte Verursachung dieses Missstandes wird dabei einem gesellschaftlichen Akteur zugeschrieben, dessen Handeln als ‚unmoralisch‘ gedeutet wird.

DiskursReview

Review-Artikel

„Stadtbild“ – Eine gedankliche Chiffre im politischen Diskurs

Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte, und wiederholte, er habe gar nichts zurückzunehmen und wolle an dieser Politik festhalten

Musk, Zuckerberg, Döpfner – Wie digitale Monopole die Demokratie bedrohen und wie könnte eine demokratische Alternative dazu aussehen?

Die Tech-Milliardäre Musk (Tesla, X,xAI) Zuckerberg (Meta), Bezos (Amazon) oder Pichai (Alphabet) sind nicht Spielball der Märkte, sondern umgekehrt sind die Märkte Spielball der Tech-Oligopolisten geworden.

Beobachtung zum Begriff „Diplomatie“ beim Thema Ukraine im Europäischen Parlament

Von EU-Vertretern waren zur Ukraine seit 2022 vor allem Aussagen zu hören, die sich unter dem Motto „as long as it takes“ beziehungsweise „so lange wie nötig“ für die Erweiterung der militärischen Ausstattung und der Verlängerung des Krieges aussprachen. Vorschläge oder Vorstöße auf dem Gebiet der „Diplomatie“ im Sinne von ‚Verhandeln (mit Worten) zwischen Konfliktparteien‘ gab es dagegen wenige, obwohl die klare Mehrheit von Kriegen mit Diplomatie beendet wurden (vgl. z.B. Wallensteen 2015: 142)

Die Macht der Worte 4/4: So geht kultivierter Streit

DiskursReview Die Macht der Worte (4/4):So geht kultivierter Streit Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 3/4: Sprachliche Denkschablonen

DiskursReview Die Macht der Worte (3/4):Sprachliche Denkschablonen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 2/4: Freund-Feind-Begriffe

DiskursReview Die Macht der Worte (2/4): Freund-Feind-Begriffe Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 1/4: Wörter als Waffen

DiskursReviewDie Macht der Worte (1/4): Wörter als Waffen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 / 06.03.2025...

Relativieren – kontextualisieren – differenzieren

Die drei Handlungsverben relativieren, kontextualisieren, differenzieren haben gemein, dass sie sowohl in Fachdiskursen als auch im mediopolitischen Interdiskurs gebraucht werden. In Fachdiskursen stehen sie unter anderem für Praktiken, die das Kerngeschäft wissenschaftlichen Arbeitens ausmachen: analytische Gegenstände miteinander in Beziehung zu setzen, einzuordnen, zu typisieren und zugleich Unterschiede zu erkennen und zu benennen.

Wehrhafte Demokratie: Vom Wirtschaftskrieg zur Kriegswirtschaft

Weitgehend ohne Öffentlichkeit und situiert in rechtlichen Grauzonen findet derzeit die Militarisierung der ursprünglich als „Friedensprojekt“ gedachten EU statt.

Tagung 2025: „Das geht zu weit!“ Sprachlich-kommunikative Strategien der Legitimierung und Delegitimierung von Protest in öffentlichen, medialen und politischen Diskursen

„Das geht zu weit!“ Sprachlich-kommunikative Strategien der Legitimierung undDelegitimierung von Protest in öffentlichen, medialen und politischen Diskursen Tagung der Forschungsgruppe Diskursmonitor Tagung: 04. bis 5. Juni 2025 | Ort: Freie Universität Berlin...