DiskursGlossar

Skandalisierung

Kategorie: Techniken

Verwandte Ausdrücke: Affäre, Skandalruf

Siehe auch: Skandal, Moralisierung, Entlarven

Autor/in: Marie Freischlad und Felix Tripps

Version: 1.2 / Datum: 06.11.2023

Kurzzusammenfassung

Der Begriff Skandalisierung beschreibt eine kommunikative Technik, die darauf abzielt, Sachverhalte und damit in Zusammenhang stehende Handlungen von gesellschaftsrelevanten Akteuren wie z. B. Unternehmen, Politiker:innen oder anderen Personen des öffentlichen Lebens medienwirksam als ‚Verletzung einer geltenden moralischen Norm‘ zu bewerten. Dadurch soll bei einer relevanten Teilöffentlichkeit Entrüstung ausgelöst werden, die genutzt wird, um diese Wertung in der Medienöffentlichkeit nachhaltig durchzusetzen und so letztlich die Diskurskonstellation des Skandals herbeizuführen. Entsteht ein solcher (Medien-)Skandal, hat dies zumeist negative Konsequenzen für den skandalisierten Akteur (z. B. Imageverlust). Diese Folgeeffekte sind häufig das eigentliche Handlungsziel.

Skandalisierungen sind somit ein Werkzeug der Strategischen Kommunikation im Kampf um mediale Aufmerksamkeit, Deutungshoheit sowie Selbst- und Fremdpositionierungen als ‚gut‘ bzw. ‚böse‘. Ihre Funktionsweise basiert auf der Moralisierung von Handlungen und mit ihnen in Bezug stehenden Sachverhalten sowie deren emotionalisierende Darstellung. Sie werden häufig in der Politischen Kommunikation eingesetzt, können grundsätzlich aber in allen Diskursdomänen verwendet werden.

Erweiterte Begriffsklärung

Die Technik des Skandalisierens kann als ‚Herstellungsverfahren‘ verstanden werden, das sich insbesondere darstellerischer und sprachlicher Mittel bedient, um eine bestehende Diskurslage in die Konstellation eines Skandals zu überführen. Im Zentrum steht die medienwirksame Anprangerung eines Sachverhalts und damit in Bezug stehenden (unterlassenen) Handlungen, die als ‚Verletzung des geltenden Wertekodex‘ bewertet werden. Wird diese Deutung von einer empörungsbereiten Teilöffentlichkeit übernommen und medial (re)produziert, führt die so generierte Entrüstungsreaktion zur beabsichtigten Diskursverschiebung.

Durch das Anprangern von Handlungen und Sachverhalten als ‚moralisch verwerflich‘ erzeugen Skandalisierungen eine polarisierende Unterscheidung von ‚gut‘ und ‚böse‘ (vgl. Burkhardt 2011: 151). Ihre Handlungs- und Wirkungsmechanismen gründen sich daher insbesondere auf die Moralisierung bzw. Polarisierung, die sich kommunikativ zumeist durch eine selektive, stark komplexitätsreduzierte und zuweilen auch personalisierte Darstellung des skandalisierten Sachverhalts ausdrücken (vgl. Villinger 2014: 293).

Die Motive für den Einsatz dieser kommunikativen Technik können unterschiedlicher Natur sein und nebeneinander bestehen:

- Beispielsweise kann ein Sachverhalt mit der implizierten oder inszenierten Absicht skandalisiert werden, den angeprangerten Missstand zu beheben. Mithilfe der hervorgerufenen Empörungsreaktionen soll genug gesellschaftlicher und politischer Handlungsdruck erzeugt werden, um relevante Entscheidungsträger zur Ursachenbeseitigung zu bewegen (siehe Beispiel 2). Ob sich Skandalisierungen dafür eignen, strukturelle Missstände tatsächlich zu beheben oder ob sie zumeist auf die „Vorderbühne der Darstellungspolitik“ (Villinger 2014: 296) des „politische[n] Theater[s]“ (Käsler 1991) beschränkt bleiben, wird in der Skandalforschung allerdings hinterfragt.

- Ebenso kann die Technik des Skandalisierens gezielt angewendet werden, um dem Ansehen eines unliebsamen Akteurs (z. B. eines politischen Gegners) zu schaden und ihn – bei gleichzeitiger Selbstverortung in der ‚Gemeinschaft der Guten‘ – moralisch zu diskreditieren (vgl. Hitzler 1989). Das angestrebte Ziel kann hierbei der Imageverlust, der politischer Machtverlust oder die gesellschaftliche Ausgrenzung bzw. Sanktionierung des skandalisierten Akteurs sein. Der so motivierte Einsatz von Skandalisierungen kann beispielsweise in Wahlkampfperioden regelmäßig beobachtet werden. (siehe Beispiel 1).

- Drittens können Skandalisierungen zur Reproduktion und Festigung bestehender Moralvorstellungen und Rollenerwartungen innerhalb einer Gruppe angewendet werden (siehe Beispiel 4): Wird das Verhalten eines Gruppenmitglieds als ‚Verletzung des geltenden Wertekodex‘ skandalisiert und diese Wertung vom überwiegenden Teil der Gruppe übernommen, führt die Übernahme dieser Deutung zur Stärkung der damit als gültig gesetzten Handlungsnorm (vgl. auch Durkheim 2014: 437 ff.).

- Viertens kann es insbesondere für politische Akteure unter bestimmten Umständen aus aufmerksamkeitsökonomischen Gründen von Nutzen sein, „um die eigene Person oder aus der eigenen Person einen Skandal zu machen“ (Hitzler 1987: 24). Hitzler spricht in diesem Zusammenhang von „Selbst-Skandalisierung“ als „Aufmerksamkeitserreger“ (Hitzler 1987: 25). Durch eine bewusst anstößige Äußerung über einen Sachverhalt kann ein Akteur z. B. eine empörte Reaktion einer bestimmten Teilöffentlichkeit provozieren, um die mediale Aufmerksamkeit auf sich und den von ihm angesprochenen Sachverhalt zu lenken. Ist das Ziel der Aufmerksamkeitserregung erreicht, kann der skandalisierte Akteur anschließend kommunikativ ,zurückrudern‘, um die von ihm eingepreisten negativen Folgen der Skandalisierung gering zu halten.

Die Technik der Skandalisierung kann überall dort zielführend eingesetzt werden, wo Akteursinteressen und/oder Machtbeziehungen ausgehandelt werden und wo an moralische Wertvorstellungen angeknüpft werden kann. Daher ist sie nicht an bestimmte Gesellschaftsdomänen gebunden und kann grundsätzlich von jedem Akteur genutzt werden, der an der Herbeiführung eines Skandals ein wie auch immer geartetes Interesse hat (z. B. in Politik, Wirtschaft, Sport).

Obwohl Skandalisierungen auf vergleichsweise einfachen Handlungs- und Wirkungsmechanismen beruhen, handelt es sich dabei um einen komplexen und zugleich „fragilen“ (Bulkow/Petersen 2011: 17) Kommunikationsprozess, der in der Praxis zu komplexen Dynamiken führen kann, die nicht immer vorhersehbar sind. Um eine Diskursverschiebung mittels Skandalisierung zu ermöglichen, müssen grundsätzlich die Rollen des skandalisierenden Akteurs, der empörten Teilgesellschaft als ‚Skandalpublikum‘ sowie die des skandalisierten Akteurs aus Neckels (1989) Skandaltrirade besetzt sein (für Näheres dazu siehe Skandal). Bedingung für eine geglückte Skandalisierung ist außerdem die Übernahme der Skandalbewertung durch das Skandalpublikum (vgl. Bulkow/Petersen 2011: 14), das nur so zur Entrüstung motiviert werden kann. Da die beabsichtigte Empörungsreaktion den ‚Motor‘ des diskursiven Verschiebungsprozesses darstellt, sind auch die (massen-)mediale Aufmerksamkeit von glaubwürdigen (vgl. Dellwing 2014: 289) und reichweitestarken Akteuren und ihre (Re-)Produktion in der Berichterstattung von zentraler Bedeutung, um eine ausreichend große Teilöffentlichkeit zu mobilisieren (vgl. Bulkow/Petersen 2011: 14 f.; Burkhardt 2011: 135). Als ein weiterer Erfolgsfaktor hat sich außerdem die moralische Fallhöhe des skandalisierten Akteurs herausgestellt (vgl. Bösch 2011: 33 f.; Burkhardt 2011: 140). Je stärker ein Akteur in der öffentlichen Wahrnehmung bestimmten gesellschaftsmoralischen Normen verpflichtet ist, desto naheliegender ist die Empörungsreaktion auf einen vermeintlichen Verstoß. Kern der Skandalisierung ist allerdings die sprachliche Vermittlung der postulierten Normverletzung, sodass die Perspektivierung des Sachverhalts und eine emotionsbetonte Ereignisdarstellung entscheidend zum Ausmaß des Empörungsgeschehens beitragen.

Gängige Komplementärtechniken der Skandalisierung, die für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen und/oder dem Zweck dienen, das moralische Urteil zu legitimieren, sind auf sozialmedialer Ebene die Initiierung eines Shitstorms, Anzeige gegen den skandalisierten Akteur zu erstatten oder auf parlamentarischer Ebene die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zu bemühen.

Skandalisierte Akteure haben üblicherweise ein Interesse daran, die Entstehung eines Skandals zu verhindern und damit einhergehende negative Konsequenzen zu vermeiden. Sie reagieren darum auf ihre Skandalisierung zumeist mit kommunikativen Gegenstrategien, deren Erfolg allerdings hochgradig einzelfall- und kontextabhängig ist. Da keine von diesen eine Erfolgsgarantie in sich trägt, lassen sich lediglich eine Reihe von musterhaft wiederkehrenden Reaktionen auf Skandalisierungsversuche beschreiben:

- Geht die Skandalisierung von einem Akteur mit geringer Reichweite und Diskursmacht aus, kann es zielführend sein, sie schlicht zu ignorieren, um weitere Aufmerksamkeit auf den Skandalisierungsversuch zu vermeiden. Andernfalls kann versucht werden, die Glaubwürdigkeit der Skandalisierer durch eine Gegenskandalisierung zu untergraben, um eigene Imageschäden zu kompensieren.

- Eine weitere Gegenstrategie besteht darin, sich auf einen Deutungskampf bezüglich des skandalisierten Sachverhalts einzulassen (siehe Perspektivierung) und ein alternatives Deutungsangebot zu formulieren, das das eigene Handeln nicht als ‚moralisch verwerflich‘, sondern bspw. als ‚ehrlichen Fehler‘ oder als ‚moralisch unerheblich‘ wertet (Bagatellisierung).

- Wurde die Skandalbewertung in der Öffentlichkeit bereits weitestgehend übernommen, kann häufig die Inszenierung von Reparationshandlungen seitens des skandalisierten Akteurs wie bspw. reuevolle Entschuldigungen oder die (vermeintlichen) Korrektur des beklagten Missstandes beobachtet werden.

Beispiele

(1) Baerbocks Sachbuch und der Wahlkampf

Während des Wahlkampfs für die Bundestagswahl 2021 warf der Plagiatsgutachter Stefan Weber der Grünen-Politikerin und Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in mehreren Blogartikeln zahlreiche Urheberrechtsverletzungen in ihrem kurz zuvor veröffentlichten Sachbuch „Jetzt. Wie wir unser Land erneuern“ vor (vgl. Weber 2021). Es dauerte daraufhin nicht lange, bis diese Vorwürfe auch massenmedial aufgegriffen wurden. Angesichts der Unüblichkeit von Quellenverzeichnissen in Sachbüchern wurden die Vorwürfe in der Medienöffentlichkeit kontrovers diskutiert, und von vielen skandalisierenden Stimmen als (bezahlte) Schmutzkampagne gegen die Grünen-Politikerin gewertet (vgl. Büüsker 2021). In einigen Artikeln konnten zudem Tendenzen von medialer Gegenskandalisierung beobachtet werden.

(2) Von Arbeitsbedingungen in der Fleisch verarbeitenden Industrie

Im Juni 2020 wurde der Tönnies-Konzern im Zuge eines Covid-19-Massenausbruchs (erneut) wegen schlechter Arbeitsbedingungen und mangelhafter Wohn- und Hygienestandards in Sammelunterkünften zum Ziel von Skandalisierungshandlungen. Von den widrigen Arbeitsbedingungen, die branchenweit beklagt wurden, waren insbesondere Mitarbeiter:innen osteuropäischer Herkunft betroffen, die über Werkverträge von Subunternehmer angestellt wurden. Wegen der hohen medialen Aufmerksamkeit forcierte die Politik die Ausarbeitung eines lange geplanten und geforderten Gesetzesentwurfs, der die Arbeitssituation in der Branche verbessern sollte (vgl. Zeit Online 2020). Seit Januar 2021 ist der Einsatz von Werkvertrags- und Leiharbeitnehmern im Bereich Schlachtung, Zerlegung und Fleischverarbeitung verboten (vgl. Haufe 2020).

(3) Skandalisierung eines Facebook-Postings von AfD-Politikerin Beatrix von Storch

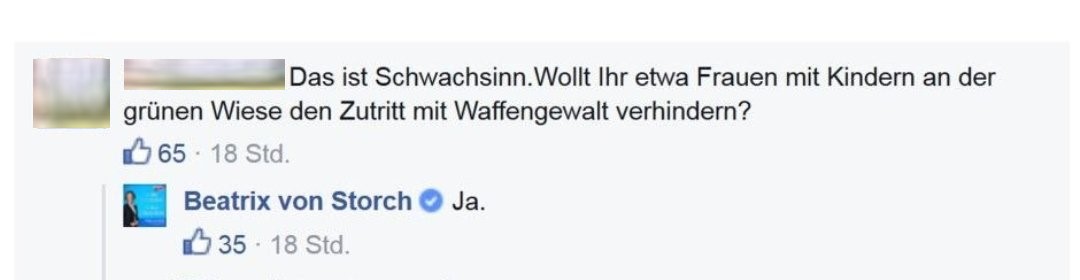

In einem Interview mit dem Mannheimer Morgen im Januar 2016 (vgl. Mack/Serif 2016) forderte die damalige Vorsitzende der Alternative für Deutschland (AfD), Frauke Petry, Deutschland müsse die illegale Einreise unregistrierter Flüchtlinge nach Deutschland notfalls mit Waffengewalt verhindern. Ihre Parteikollegin Beatrix von Storch unterstützte wenig später die Forderung, indem sie auf Facebook postete: „Wer das HALT an unserer Grenze nicht akzeptiert, der ist ein Angreifer. Und gegen Angriffe müssen wir uns verteidigen“. Daraufhin wurde von Storch von einem Facebook-User gefragt, ob sie etwa auch Frauen und Kinder mit Waffengewalt am Grenzübertritt hindern wolle und antwortete mit einem kurzen „Ja.“ (s. Abbildung).

Abb.1: Tweet von Beatrix von Storch; Antwort auf Kommentar.

Die erwartbaren Skandalisierungen dieser Äußerung ließen vor allem auf Social-Media-Plattformen wie Twitter nicht lange auf sich warten. Nur einen Tag nach ihrer Antwort ruderte von Storch daraufhin zurück und postete als Reaktion auf die Empörung: „Ich bin grundsätzlich gegen Gewalt gegen Kinder, das umfasst auch den Einsatz von Schusswaffen gegen minderjährige Migranten durch die Polizei“. Sie erklärte außerdem, dass ihre bejahende Antwort auf die Frage ein „technischer Fehler“ gewesen und sie auf ihrer Computermaus „abgerutscht“ sei (s. hierzu SpiegelOnline 2016).

Der Fall illustriert, wie sich antizipierbare Skandalisierungshandlungen anderer nutzen lassen, um durch gezielte, mutmaßlich nicht ernst gemeinte Provokationen kurzzeitig Aufmerksamkeit für die eigene Person (bzw. Partei) zu generieren.

(4) „Meine Oma, die Umweltsau“: Skandalisierungsdynamiken und Komplementärtechnik

Im Dezember 2019 löste eine vom Westdeutschen Rundfunk (WDR) produzierte und auf Facebook veröffentlichte Satire-Version des Kinderliedes „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ einen Shitstorm gegen den WDR aus. Der Sender hatte mit dem WDR-Kinderchor eine neue Version des Liedes mit verändertem Text aufgenommen, in dem die aus dem Original bekannte Oma auf die altbekannte Melodie von den Kindern nun unter anderem als Umweltsau besungen wurde. Damit sollte die seinerzeit in den Medien sehr präsente Debatte um Klimagerechtigkeit satirisch begleitet werden. Befeuert von User:innen aus dem rechten Spektrum warf eine empörte Teilcommunity auf Twitter dem Sender daraufhin Beleidigung und Respektlosigkeit gegenüber Senior:innen und die Instrumentalisierung von Kindern vor, wie es auch aus einem Tweet des damaligen NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet zusammenfassend herausgelesen werden konnte. Den Shitstorm konterte die gegenpositionierte Netzcommunity (u. a. der Satiriker Jan Böhmermann), die das Lied als Satire verteidigten (vgl. Ernst 2019). Die Reaktion des Senders, den Beitrag zu löschen und in einer Sondersendung aufzuarbeiten, in der sich Chefintendant Tom Buhrow persönlich entschuldigte, brachte ihm den Vorwurf ein, vor einem von rechts orchestrierten Shitstorm eingeknickt und den Redakteur:innen in den Rücken gefallen zu sein. Der Frage, worin der ‚eigentliche‘ Moralverstoß bestand, wurde massenmedial diskutiert und führte zu (Gegen-)Demonstrationen vor dem WDR-Gebäude (vgl. RND 2020a). Der Sender erhielt zahlreichen Anzeigen u. a. wegen öffentlicher Beleidigung oder Schmähung älterer Personen (vgl. FAZ 2020). Die AfD-Fraktion trug den Vorfall außerdem als Tagesordnungspunkt an den Kultur- und Medienausschuss des NRW-Landtag heran (vgl. RND 2020b).

Literatur

Zum Weiterlesen

-

Holly, Werner; Burkhardt, Armin; Pape, Kornelia (2003): Die Ordnung des Skandals. Zur diskurssemantischen Beschreibung eines ‚Frame‘ am Beispiel der CDU-Spendenaffäre. In: Sprache und Glaubwürdigkeit: Linguistik des politischen Skandals. Opladen: Westdeutscher Verlag.

-

Kepplinger, Mathias (2018): Medien und Skandale. Wiesbaden: Springer VS.

-

Siebert, Sandra (2011): Angeprangert!: Medien als Motor öffentlicher Empörung. Marburg: Tectum.

Zitierte Literatur und Belege

- Bösch, Frank (2011): Kampf um Normen: Skandale in historischer Perspektive. In: Bulkow, Kristin; Petersen, Christer (Hrsg.): Skandale: Strukturen und Strategien öffentlicher Aufmerksamkeitserzeugung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 29–48.

- Bulkow, Kristin; Petersen, Christer (2011): Skandalforschung: Eine methodologische Einführung. In: Bulkow, Kristin; Petersen, Christer (Hrsg.): Skandale: Strukturen und Strategien öffentlicher Aufmerksamkeitserzeugung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 9–25.

- Burkhardt, Steffen (2011): Skandal, medialisierter Skandal, Medienskandal: Eine Typologie öffentlicher Empörung. In: Bulkow, Kristin; Petersen, Christer (Hrsg.): Skandale: Strukturen und Strategien öffentlicher Aufmerksamkeitserzeugung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 131–155.

- Büüsker, Ann-Kathrin (2021): Anschuldigungen gegen Baerbock. Was hinter den Plagiatsvorwürfen steckt. In: Deutschlandfunk. Online unter: https://www.deutschlandfunk.de/anschuldigungen-gegen-baerbock-was-hinter-den-100.html#A ; Zugriff: 22.04.2023.

- Dellwing, Michael (2014): Doing Scandal: Skandal als Performativität des radikalen Beziehungsbruchs. In: Gelz, Andreas; Hüser, Dietmar; Ruß-Sattar, Sabine (Hrsg.): Skandale zwischen Moderne und Postmoderne: Interdisziplinäre Perspektiven auf Formen gesellschaftlicher Transgression. Berlin: Walter de Gruyter, S. 271–292.

- Durkheim, Émile (2014 [1912]): Die elementaren Formen des religiösen Lebens. 3. Auflage. Berlin: Verlag der Weltreligionen.

- Ernst, Anna (2019): Rundfunk-Satire: Der Kinderchor singt, der Ministerpräsident schäumt. In: Sueddetsche.de. Online unter: https://www.sueddeutsche.de/medien/wdr-umweltsau-kinderchor-satire-1.4738637 ; Zugriff: 19.10.2023.

- FAZ (2020): Lied des WDR-Kinderchors: „Umweltsau“ bleibt straffrei. In: Frankfurter Allgemeine. Online unter: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/lied-des-wdr-kinderchors-umweltsau-bleibt-straffrei-16618538.html ; Zugriff: 26.10.2023.

- Haufe (2020): Werkverträge in der Fleischindustrie. Arbeitsschutzkontrollgesetz tritt zum Jahreswechsel in Kraft. In: Haufe.de. Online unter: https://www.haufe.de/personal/arbeitsrecht/besserer-arbeitsschutz-in-der-fleischindustrie_76_521738.html ; Zugriff: 19.10.2023.

- Hitzler, Ronald (1987): Skandal: Karrierebremse oder Karrierevehikel? Inszenierungsprobleme Bonner Parlamentarier. In: Sozialwissenschaftliche Informationen, 16(1), S. 22–27.

- Hitzler, Ronald (1989): Skandal ist Ansichtssache: zur Inszenierungslogik ritueller Spektakel in der Politik. In: Ebbighausen, Rolf; Neckel, Sighard (Hrsg.): Anatomie des politischen Skandals. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, S. 334–354.

- Käsler, Dirk (1991): Der politische Skandal. Zur symbolischen und dramaturgischen Qualität von Politik. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Mack, Steffen; Serif, Walter (2016): AfD – Frauke Petry über Kontrollen an den Grenzen sowie das Verhältnis ihrer Partei zu Gewalt und Rassismus. In: Mannheimer Morgen. Online unter: https://www.mannheimer-morgen.de/politik_artikel,-politik-sie-koennen-es-nicht-lassen-_arid,751556.html ; Zugriff: 26.10.2023.

- Neckel, Sighard (1989): Das Stellhölzchen der Macht. Zur Soziologie des politischen Skandals. In: Ebbighausen, Rolf; Neckel, Sighard (Hrsg.): Anatomie des politischen Skandals. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, S. 55–80.

- RND (2020a): “Umweltsau”-Lied: 1500 demonstrieren in Köln gegen rechts. In: RedaktionsNetzwerk Deutschland. Online unter: https://www.rnd.de/politik/umweltsau-lied-1500-demonstrieren-in-koln-gegen-rechts-AZPXXO5BT4PNRJ6OH34ZDLQRB4.html ; Zugriff: 26.10.2023.

- RND (2020b): “Umweltsau”-Lied: Landtag streitet um Meinungsfreiheit. In: RedaktionsNetzwerk Deutschland. Online unter: https://www.rnd.de/medien/umweltsau-lied-landtag-streitet-um-meinungsfreiheit-LZRSA7E4H4P7AZHFHYOU77CDBE.html ; Zugriff: 26.10.2023.

- SpiegelOnline (2016): AfD-Politikerin. Storch bezeichnet Äußerung über Schüsse auf Flüchtlinge als Fehler. In: SpiegelOnline. Online unter: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-beatrix-von-storch-nimmt-aeusserung-ueber-schuesse-auf-fluechtlinge-zurueck-a-1076757.html ; Zugriff: 26.10.2023.

- Villinger, Ingeborg (2014): Riskante Wahlverwandtschaften: Medien und Skandale. In: Gelz, Andreas; Hüser, Dietmar; Ruß-Sattar, Sabine (Hrsg.): Skandale zwischen Moderne und Postmoderne. Interdisziplinäre Perspektiven auf Formen gesellschaftlicher Transgression. Berlin: De Gruyter, S. 293–304.

- Weber, Stefan (2021): Blog für wissenschaftliche Redlichkeit, Archiv für den Monat: September 2021. In: Plagiatsgutachten.com. Online unter: https://plagiatsgutachten.com/blog/2021/09/ ; Zugriff: 19.10.2023.

- Zeit Online (2020): Werkverträge. Bundesregierung will Missstände in Fleischindustrie angehen. In: Zeit Online. Online unter: https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-06/werkvertraege-fleischindustrie-toennies-arbeitssicherheit-hubertus-heil-anton-hofreiter ; Zugriff: 19.10.2023.

Abbildungsverzeichnis

- Abb.1: Tweet von Beatrix von Storch; Antwort auf Kommentar. Quelle: https://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/beatrix-von-storch-afd-vizechefin-will-polizei-sogar-auf-kinder-schiessen-lassen-14044186.html ; Zugriff: 07.11.2023.

Zitiervorschlag

Freischlad, Marie und Tripps, Felix (2023): Skandalisierung. In: Diskursmonitor. Glossar zur strategischen Kommunikation in öffentlichen Diskursen. Hg. von der Forschungsgruppe Diskursmonitor und Diskursintervention. Veröffentlicht am 06.11.2023. Online unter: https://diskursmonitor.de/glossar/skandalisierung.

DiskursGlossar

Grundbegriffe

Begriffsgeschichte

Die Begriffsgeschichte lässt sich allgemein als eine historische Methode beschreiben, die den zeitlichen Wandel der Bedeutungen von bestimmten Ausdrücken untersucht. Da einzelne Worte nie isoliert begegnen und ihre jeweiligen Bedeutungen erst im Kontext größerer sprachlicher Zusammenhänge oder semantischer Felder greifbar werden, verbindet sie sich flexibel mit anderen Methoden historischer Semantik, wie etwa der Diskursgeschichte, der Argumentationsgeschichte oder der Metaphernforschung (Metaphorologie).

Diskurssemantische Verschiebung

Mit dem Begriff der diskurssemantischen Verschiebung wird in der Diskursforschung ein Wandel in der öffentlichen Sprache und Kommunikation verstanden, der auf mittel- oder län-gerfristige Veränderung des Denkens, Handelns und/oder Fühlens größerer Gesellschafts-gruppen hinweist.

Domäne

Der Begriff der Domäne ist aus der soziologisch orientierten Sprachforschung in die Diskursforschung übernommen worden. Hier wird der Begriff dafür verwendet, um Muster im Sprachgebrauch und kollektiven Denken von sozialen Gruppen nach situationsübergreifenden Tätigkeitsbereichen zu sortieren.

Positionieren

Positionieren ist Grundbestandteil menschlicher Kommunikation. Wann immer wir miteinander interagieren und kommunizieren, bringen wir uns selbst, andere und die Objekte, über die wir sprechen, in bestimmte Relationen zueinander.

Deutungsmuster

Unter einem Deutungsmuster wird die problem- und lösungsbezogene Interpretation gesellschaftlicher und politischer Tatbestände verstanden, die Aussicht auf Akzeptanz in sozialen Gruppen hat. Der Begriff des Deutungsmusters hat Ähnlichkeit mit den Begriffen der Theorie und Ideologie. Meist werden gesellschaftlich verbreitete Leitdeutungen, die oft mit Schlagwörtern und Argumentationsmustern einhergehen (wie Globalisierung, Kapitalismus, Leistungsgesellschaft, Chancengleichheit etc.) als Beispiele für Deutungsmuster genannt.

Sinnformel

‚Wer sind wir? Woher kommen, wo stehen und wohin gehen wir? Wozu leben wir?‘ Auf diese und ähnliche existentielle Fragen geben Sinnformeln kondensierte Antworten, die in privaten wie sozialen Situationen Halt und Argumenten in politischen und medialen Debatten einen sicheren Unterbau geben können.

Praktik

Eine Praktik ist ein spezifisches, situativ vollzogenes und sinnhaftes Bündel von körperlichen Verhaltensweisen, an dem mehrere Menschen und Dinge beteiligt sein können (z. B. Seufzen, um Frust auszudrücken, oder einen Beschwerdebrief schreiben, Fußballspielen).

Kontextualisieren

Kontextualisieren wird im allgemeineren bildungssprachlichen Begriffsgebrauch verwendet, um das Einordnen von etwas oder jemandem in einen bestimmten Zusammenhang zu bezeichnen.

Narrativ

Mit der diskursanalytischen Kategorie des Narrativs werden Vorstellungen von komplexen Denk- und Handlungsstrukturen erfasst. Narrative in diesem Sinne gehören wie Schlagwörter, Metaphern und Topoi zu den Grundkategorien der Analyse von Diskursen.

Argumentation

Argumentation bezeichnet jene sprachliche Tätigkeit, in der man sich mithilfe von Gründen darum bemüht, die Richtigkeit einer Antwort auf eine bestimmte Frage zu erweisen. Das kann in ganz verschiedenen Situationen und Bereichen nötig sein, namentlich um eine poli-tische, wissenschaftliche, rechtliche, unternehmerische oder private Angelegenheit zu klären.

Techniken

AI-Washing/KI-Washing

Unter AI-Washing ist die Praxis von Unternehmen oder Organisationen zu verstehen, Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle mit dem Etikett „Künstliche Intelligenz“ (KI bzw. „Artificial Intelligence“ (AI)) zu versehen, obwohl deren tatsächlicher Einsatz von KI-Technologien entweder stark übertrieben, nur marginal vorhanden oder überhaupt nicht gegeben ist.

Dogwhistle

Unter Dogwhistle wird in Teilen der Forschung eine doppeldeutige Äußerung verstanden, die eine offene und eine verdeckte Botschaft an jeweils eine Zuhörerschaft kommuniziert.

Boykottaufruf

Der Boykottaufruf ist eine Maßnahme, die darauf abzielt, ein Ziel, also meist eine Verhaltensänderung des Boykottierten, hervorzurufen, indem zu einem Abbruch etwa der wirtschaftlichen oder sozialen Beziehungen zu diesem aufgefordert wird.

Tabuisieren

Das Wort Tabuisierung bezeichnet die Praxis, etwas Unerwünschtes, Anstößiges oder Peinliches unsichtbar zu machen oder als nicht akzeptabel zu markieren. Das Tabuisierte gilt dann moralisch als unsagbar, unzeigbar oder unmachbar.

Aus dem Zusammenhang reißen

Das Aus-dem-Zusammenhang-Reißen gehört in den Funktionskreis der Redewiedergabe bzw. der Wiedergabe kommunikativer Ereignisse. Es kann (1) als intentionale argumentativ-polemische Strategie für ganz unterschiedliche diskursive Zielsetzungen von Akteuren genutzt werden, oder (2) es kann SprecherInnen und SchreiberInnen in unbeabsichtigter, fehlerhafter Weise unterlaufen.

Lobbying

Lobbying ist eine Form strategischer Kommunikation, die sich primär an Akteure in der Politik richtet. Beim Lobbying wird ein Bündel von kommunikativen Tätigkeiten mit dem Ziel eingesetzt, die Entscheidungen von Personen mit politischem Mandat oder den Entstehungsprozess von neuen Gesetzestexten interessengeleitet zu beeinflussen.

Karten

Karten dienen dazu, Raumausschnitte im Hinblick auf ausgewählte Charakteristika so darzustellen, dass die Informationen unmittelbar in ihrem Zusammenhang erfasst und gut kommuniziert werden können. Dazu ist es notwendig, Daten und Darstellungsweisen auszuwählen und komplexe und oft umkämpfte Prozesse der Wirklichkeit in einfachen Darstellungen zu fixieren.

Pressemitteilung

Pressemitteilungen sind standardisierte Mitteilungen von Organisationen, die sich an Journalist:innen und andere Multiplikator:innen richten. Sie dienen der offiziellen und zitierfähigen Informationsweitergabe und übernehmen zugleich strategische Funktionen in der öffentlichen Kommunikation und Meinungssteuerung.

Shitstorm

Der Begriff Shitstorm beschreibt eine relativ junge Diskurskonstellation, die seit den 2010er Jahren an Bedeutung gewonnen hat und gemeinhin als Online-Wutausbruch bezeichnet wer-den kann.

Tarnschrift

Als Tarnschrift bezeichnet man unter den Bedingungen von Zensur und Verfolgungsrisiko veröffentliche Texte, die insbesondere in der strategischen Kommunikation des NS-Widerstands eine zentrale Rolle spielten.

Schlagwörter

Brückentechnologie

Ganz allgemein wird unter dem Schlagwort der Brückentechnologie sowohl in den öffentlichen Medien als auch in technisch und wirtschaftlich dominierten Kontexten eine Technologie verstanden, die zeitlich befristet eingesetzt werden soll, bevor in Zukunft der Übergang zu einer als sinnvoller eingeschätzten anderen Technologie möglich ist.

Deindustrialisierung

Der Ausdruck Deindustrialisierung (auch De-Industrialisierung oder als Verb deindustrialisieren) beschreibt im öffentlichen Sprachgebrauch eine negativ bewertete Form des Strukturwandels durch Rückgang von produzierendem Gewerbe.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit als ein Schlagwort des öffentlichen Diskurses bezieht sich ganz allgemein auf einen ressourcenschonenderen Umgang mit dem, was uns Menschen der Planet Erde bietet, mit dem Ziel, dass auch nachfolgende Generationen noch die Möglichkeit haben, ähnlich gut zu leben wie wir heute (Generationengerechtigkeit).

Echokammer

Der Begriff der Echokammer steht in seiner heutigen Verwendung vor allem im Zusammenhang mit der Nutzung Sozialer Medien. Er verweist metaphorisch auf einen digitalen Kommunikations- und Resonanzraum, in dem Mediennutzer*innen lediglich Inhalten begegnen, die ihre eigenen, bereits bestehenden Ansichten bestätigen, während abweichende Perspektiven und Meinungen ausgeblendet bzw. abgelehnt werden.

Relativieren

Der Ausdruck relativieren besitzt zwei zentrale Bedeutungsvarianten: In bildungssprachlichen und wissenschaftlichen Kontexten bezeichnet er eine analytische Praxis, bei der Aussagen, Begriffe oder Phänomene durch Bezugnahme auf andere Sachverhalte eingeordnet, differen-ziert und in ihrer Geltung präzisiert werden.

Massendemokratie

Geprägt wurde der Begriff Massendemokratie im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts von völkisch-konservativen Akteuren (prominent darunter Carl Schmitt 1926). Der Ausdruck Masse hatte damals bei den bürgerlichen Eliten eine rundum bedrohliche Assoziation.

Social Bots

Als Social Bots werden Computerprogramme bezeichnet, die in der Lage sind, in sozialen Medien Kommunikation menschlicher Nutzer*innen (teilweise) automatisiert nachzuahmen.

Kriegsmüdigkeit

Der Ausdruck Kriegsmüdigkeit bezeichnet die emotionale und physische Erschöpfung von Menschen, die einen Krieg erleben, sowie die gesellschaftliche und politische Ermüdung angesichts langanhaltender Konflikte. Er beschreibt den sinkenden Kampfeswillen bei Kriegsparteien und heute wird er auch für das wachsende Desinteresse an Kriegsthemen in Medien und Öffentlichkeit genutzt.

Woke

Der Ausdruck woke stammt aus dem afroamerikanischen Englisch und bezeichnete dort zunächst den Bewusstseinszustand der Aufgeklärtheit über die Verbreitung von rassistischen Vorurteilen und Diskriminierung unter Angehörigen ethnischer Minderheiten.

Identität

Unter Identität versteht man allgemein die Summe von Merkmalen, die Individuen oder sozialen Kollektiven – etwa Nationen, Organisationen oder sozialen Gruppen – als charakteristisch oder gar als angeboren zugeordnet werden.

Verschiebungen

Dehumanisierung

Mit Dehumanisierung bzw. Anthropomorphisierung werden solche kommunikativen Techniken und Praktiken bezeichnet, die Personen, Sachverhalten oder Gegenständen menschliche Eigenschaften ab- bzw. zusprechen. Dehumanisierung und Anthropomorphisierung können sowohl durch sprachliche Mittel als auch durch andere, z. B. bildliche, Zeichen vollzogen werden.

Kriminalisierung

Kriminalität meint ein Verhalten, das gegen ein Gesetz verstößt. Folglich bedeutet Kriminalisierung im engeren Sinne den Vorgang, durch den Verhalten ungesetzlich gemacht wird – indem Gesetze geschaffen werden.

Versicherheitlichung

In akademischen Kontexten wird Versicherheitlichung in Abgrenzung zu einem naiv-realistischen Sicherheitsverständnis verwendet. Dieses betrachtet Sicherheit als einen universell erstrebenswerten und objektiv feststellbaren Zustand, dessen Abwesenheit auf das Handeln von Akteuren zurückzuführen ist, die feindselig, kriminell, unverantwortlich oder zumindest fahrlässig agieren.

Ökonomisierung

Ökonomisierung wird in gegenwärtigen Diskursen in der Regel zur Bezeichnung von Prozessen verwendet, in denen die spezifisch wirtschaftlichen Funktions-Elemente wie Markt, Wettbewerb/Konkurrenz, Kosten-Nutzen-Kalküle, Effizienz, Gewinnorientierung in Bereiche übertragen werden, die zuvor teilweise oder ganz nach anderen Leitkriterien ausgerichtet waren

Moralisierung

Moralisierung verlagert Macht- und Interessenkonflikte in die Sphäre der Kommunikation von Achtung / Missachtung. Sie reduziert Ambivalenz zugunsten einer Polarisierung von gut und böse.

Konstellationen

Krise

Krise ist vom Wort mit fachsprachlicher Bedeutung zur Zeitdiagnose und einem zentralen Begriff der öffentlich-politischen Kommunikation geworden. Der öffentlich-politische Krisenbegriff ist dabei – unabhängig vom Gegenstand der Krise – in eine krisendiskurstypische Konstellation zur Begründung von krisenüberwindenden Handlungen eingebettet.

Partizipatorischer Diskurs

Partizipation ist mittlerweile von der Forderung benachteiligter Personen und Gruppen nach mehr Beteiligung in der demokratischen Gesellschaft zu einem Begriff der Institutionen selbst geworden: Kein Programm, keine Bewilligung mehr, ohne dass bestimmte Gruppen oder Personen dazu aufgefordert werden, für (mehr) Partizipation zu sorgen.

Skandal

Die Diskurskonstellation des Skandals zeichnet sich durch eine in den Medien aufgegriffene (bzw. durch sie erst hervorgerufene) empörte Reaktion eines erheblichen Teils der Bevölkerung auf einen tatsächlichen oder vermeintlichen Missstand aus. Die schuldhafte Verursachung dieses Missstandes wird dabei einem gesellschaftlichen Akteur zugeschrieben, dessen Handeln als ‚unmoralisch‘ gedeutet wird.

DiskursReview

Review-Artikel

Memes als moderne Propaganda – Eine sprach- und medienkritische Untersuchung

Digitale Kommunikationsformen prägen heutige gesellschaftliche Debatten weitaus stärker als die klassischen Medien. Ihr Einfluss auf die politische Meinungsbildung und die Ausbildung ideologischer Positionen ist inzwischen unverkennbar und zählt zu den markantesten Entwicklungen der digitalen Gegenwart. Besonders hervorzuheben sind Memes: Sie verbreiten sich schnell, arbeiten mit humoristischen Mitteln und verdichten komplexe Inhalte auf ein Minimum an Zeichen. In öffentlichen Diskursen werden sie daher nicht mehr als spielerisches Internetphänomen betrachtet, sondern als ernstzunehmendes Instrument politischer Kommunikation und den damit einhergehenden propagandistischen Strategien.

„Stadtbild“ – Eine gedankliche Chiffre im politischen Diskurs

Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte, und wiederholte, er habe gar nichts zurückzunehmen und wolle an dieser Politik festhalten

Musk, Zuckerberg, Döpfner – Wie digitale Monopole die Demokratie bedrohen und wie könnte eine demokratische Alternative dazu aussehen?

Die Tech-Milliardäre Musk (Tesla, X,xAI) Zuckerberg (Meta), Bezos (Amazon) oder Pichai (Alphabet) sind nicht Spielball der Märkte, sondern umgekehrt sind die Märkte Spielball der Tech-Oligopolisten geworden.

Beobachtung zum Begriff „Diplomatie“ beim Thema Ukraine im Europäischen Parlament

Von EU-Vertretern waren zur Ukraine seit 2022 vor allem Aussagen zu hören, die sich unter dem Motto „as long as it takes“ beziehungsweise „so lange wie nötig“ für die Erweiterung der militärischen Ausstattung und der Verlängerung des Krieges aussprachen. Vorschläge oder Vorstöße auf dem Gebiet der „Diplomatie“ im Sinne von ‚Verhandeln (mit Worten) zwischen Konfliktparteien‘ gab es dagegen wenige, obwohl die klare Mehrheit von Kriegen mit Diplomatie beendet wurden (vgl. z.B. Wallensteen 2015: 142)

Die Macht der Worte 4/4: So geht kultivierter Streit

DiskursReview Die Macht der Worte (4/4):So geht kultivierter Streit Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 3/4: Sprachliche Denkschablonen

DiskursReview Die Macht der Worte (3/4):Sprachliche Denkschablonen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 2/4: Freund-Feind-Begriffe

DiskursReview Die Macht der Worte (2/4): Freund-Feind-Begriffe Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 1/4: Wörter als Waffen

DiskursReviewDie Macht der Worte (1/4): Wörter als Waffen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 / 06.03.2025...

Relativieren – kontextualisieren – differenzieren

Die drei Handlungsverben relativieren, kontextualisieren, differenzieren haben gemein, dass sie sowohl in Fachdiskursen als auch im mediopolitischen Interdiskurs gebraucht werden. In Fachdiskursen stehen sie unter anderem für Praktiken, die das Kerngeschäft wissenschaftlichen Arbeitens ausmachen: analytische Gegenstände miteinander in Beziehung zu setzen, einzuordnen, zu typisieren und zugleich Unterschiede zu erkennen und zu benennen.

Wehrhafte Demokratie: Vom Wirtschaftskrieg zur Kriegswirtschaft

Weitgehend ohne Öffentlichkeit und situiert in rechtlichen Grauzonen findet derzeit die Militarisierung der ursprünglich als „Friedensprojekt“ gedachten EU statt.