DiskursGlossar

Typografie

Kategorie: Techniken

Verwandte Ausdrücke: Textdesign, Textgestaltung, Layout

Siehe auch: Schlagbilder, Memes

Autor/in: Jürgen Spitzmüller

Version: 1.0 / Datum: 14.05.2025

Kurzzusammenfassung

Typografie bezeichnet im modernen Gebrauch generell die Gestaltung und visuelle Darstellung von Schrift, Text und (in einem erweiterten Sinne) auch die Dokument-Gesamtgestaltung (inklusive visueller Formen wie Abbildungen, Tabellen, Taxonomien usw.) im Bereich maschinell hergestellter Texte (sowohl im Druck als auch auf dem Bildschirm). Dies umfasst die Schriftgestaltung, Schriftwahl, Farbwahl, Anordnung von Buchstaben zu Wörtern und Zeilen, die Anordnung von Absätzen, Bildern, Schemata, Tabellen, Fußnoten usw. sowie die Gestaltung von Seiten und ganzen Dokumenten, in einem erweiterten Sinne auch die Wahl von Trägermaterialien.

Typografische Mittel können mit sozialen Gruppeneigenschaften assoziiert werden und tragen dann zur Gesamtbedeutung einer kommunikativen Botschaft bei (z. B. wird Frakturschrift in bestimmten Kontexten mit nationalistischen Ideologien verbunden). Sie können damit in der politischen Kommunikation oder in der Werbung auch strategisch eingesetzt werden, um sich selbst oder andere zu positionieren und dabei soziale Stereotype oder auch Stigmata reproduzieren.

Erweiterte Begriffsklärung

Ursprünglich bezeichnete Typografie (aus griechisch τύπος ‚Buchstabe, Zeichen‘ + γράφειν ‚Ritzen, Schreiben‘) nur eine spezielle Herstellungstechnik gedruckter Werke, nämlich das von Johannes Gensfleisch zur Laden (genannt Gutenberg) um 1440 in Europa eingeführte Hochdruckverfahren mit wiederverwendbaren, beweglichen Lettern aus einer Blei-Zink-Antimon-Legierung (sog. Blei- oder Mobildruck) sowie die damit verbundene Satzpraktik der Schriftsetzer:innen. Typografie wurde dabei von anderen etablierten Satztechniken (wie der Xylografie oder Lithografie, die mit monolithischen Holz- bzw. Steindruckplatten arbeiten) unterschieden (vgl. Brekle 1994).

Seit dem letzten Viertel des 20. Jahrhunderts, mit der Entwicklung digitaler Druckverfahren, die zunehmend analoge Verfahren verdrängt haben, hat sich die Bedeutung des Ausdrucks allerdings auf sämtliche Verfahren zur Herstellung gedruckter und später auch am Bildschirm dargestellter Texte erweitert (vgl. Spitzmüller 2013a: 9–15; Spitzmüller 2024). Dabei hat sich der Begriff auch zunehmend von Aspekten der Herstellung hin zur Wahrnehmung verschoben, so dass Typografie inzwischen auch fachsprachlich mindestens drei Dimensionen umfasst:

- die Gestaltung,

- die visuelle Darstellung sowie

- die Lehre von der visuellen Gestaltung eines (elektronisch oder auf materiellem Textträger manifestierten) Druckwerkes.

Anders als im Englischen, wo typography mitunter auch für handschriftliche Texte verwendet wird (siehe Walker 2001), ist die Bezeichnung im Deutschen allerdings immer noch vor allem auf maschinell produzierte Texte eingeschränkt und wird von Chirografie (handschriftlich produzierte Texte) unterschieden (vgl. Gredig 2021).

Im Ergebnis der medientechnischen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts, die es nicht-professionellen Schreiber:innen zunehmend ermöglicht hat, am PC selbst Texte zu gestalten, wird Typografie weithin auch nicht mehr ausschließlich als professionelles ‚Handwerk‘ oder gar als ‚Kunst‘ („art“; Bringhurst 2005 [1992]: 17) betrachtet, sondern als Teil alltäglicher skripturaler Lebenswelten und Kommunikationspraktiken (vgl. Walker 2001), auch wenn typografische Herstellungstechniken nach wie vor nicht allen Personen bzw. Personen in unterschiedlichem Maße zugänglich sind.

In der klassischen Gestaltungsarbeit werden üblicherweise zwei Dimensionen typografischer Gestaltung unterschieden (vgl. einführend Willberg/Forssman 2001 [1999]: 9–10):

- Mikrotypografie umfasst Gestaltungen, die sich auf die eindimensionale Ebene einer Zeile beziehen (bspw. Auswahl und Platzierung von Schriften sowie Hervorhebungen durch Kursivierung, Fettdruck usw.)

- Makrotypografie bezieht sich auf die zweidimensionale Ebene der Seite (Platzierung und Gestaltung von Absätzen, Überschriften, Bildern, Tabellen usw., das Layout bzw. der Satzspiegel der Seite und des gesamten Druckwerks)

Aus einer medienlinguistischen Perspektive wurde diese Unterteilung erweitert und stärker vom Produktions- auf den Rezeptionsprozess verschoben (vgl. Stöckl 2004: 22–23):

- Mikrotypografie: Formausstattungsmerkmale von Schrift (Schriftart, Schriftgröße, Schriftschnitt, Schriftfarbe)

- Mesotypografie: Gestaltung des Schriftbilds in der Fläche (Zeichenabstand, Wortabstand, Zeilenabstand, Textmenge auf der Seite, Ausrichtung des Textes [Satz], Schriftmischungen)

- Makrotypografie: Organisation von Text und Textteilen (Absätze, Einrückungen, Versalien, verzierte Inhalte, typografische Hervorhebungen, Orientierungshilfen [Überschriftenhierarchien, Aufzählungen, Tabellen, Charts, Verzeichnisse, Fußnoten, Marginalien etc.], Montage Text und Grafik)

- Paratypografie: Materialität der Dokumentgestaltung (Papierqualität, materielle Druckverfahren)

Aus angewandt-linguistischer Sicht wurde Typografie seit den 2000er-Jahren zunehmend und systematisch in den Blick genommen (vgl. Spitzmüller 2013a: 59–166 für einen Forschungsüberblick). Je nach Forschungsinteresse sind dabei verschiedene Aspekte in den Fokus geraten: zeichentheoretische Aspekte (vgl. bspw. Wehde 2000; Stöckl 2004; van Leeuwen 2005), rezeptive und kognitive Aspekte (vgl. Bucher 2011; Holsanova et al. 2006), die Rolle der Typografie in der multimodalen Textgestaltung (vgl. Schierl 2001; Stöckl 2008), schriftsystematische Aspekte (vgl. Gallmann 1985; Ganslandt 2012; Rezec 2009) sowie sozio- und diskurslinguistische Aspekte (vgl. bspw. Walker 2001; Androutsopoulos 2004; Meier-Schuegraf 2005; Spitzmüller 2013a). Vor allem die Arbeiten aus dem zuletzt genannten Bereich sind für die Analyse politischer Diskurse relevant, wie die Beispiele unten verdeutlichen werden.

Herausgearbeitet wurde in diesem Zusammenhang beispielsweise, dass typografische Gestaltungsformen häufig (ähnlich wie auch Varianten des Sprachgebrauchs) mit bestimmten Werten, Erwartungen und Erfahrungen belegt sind (sog. „Graphie-Ideologien“, vgl. Spitzmüller 2013a: 281–336). Sie werden daher häufig als typisch für bestimmte Genres, soziale Gruppen, historische Phasen und Handlungsziele angesehen. Umgekehrt wurde gezeigt, dass soziale Gruppen vielfach musterhaft auf bestimmte Formen typografischer Gestaltung zurückgreifen, auch, um sich nach innen und außen zu präsentieren (vgl. bspw. Androutsopoulos 2004; Meier-Schuegraf 2005; Spitzmüller 2013a: 427–431). Individuen und Gruppen werden teilweise aufgrund der Art und Weise, wie sie Texte gestalten, sozial klassifiziert, und es lassen sich auch vielfach Diskurse finden, in denen Typografie und die Bewertungen, mit denen typografische Gestaltungen assoziiert werden, kritisch diskutiert und verhandelt werden. Insofern kann aus Sicht der aktuellen angewandten Sprachwissenschaft gesagt werden, dass Typografie ein jedenfalls potenziell wichtiges kommunikatives Mittel in der Aushandlung gesellschaftlicher Positionen darstellt.

Beispiele

(1) Im Kontext der Analyse gesellschaftlicher Diskurspraktiken ist typografische Gestaltung unter anderem dort relevant, wo Diskursakteur:innen ihr typografisches Wissen zum Ausdruck von sozialen und politischen Positionen einbringen. So sind, wie oben erwähnt, bestimmte typografische Gestaltungsformen weithin mit bestimmten Werten und Erwartungen belegt, unter anderem mit politischen Positionen. Ein im deutschsprachigen Raum einschlägiges Beispiel sind gebrochene Schriften (beispielsweise Frakturschriften), die vielfach (jedenfalls in politischen Verwendungszusammenhängen) mit konservativen bis nationalistischen Positionen in Verbindung gebracht werden (dazu ausführlich: Meier-Schuegraf 2005; Spitzmüller 2012a, 2013a: 305–314). Hier einige Beispiele aus dem Deutschen Referenzkorpus (DeReKo-2024-I), die die Verwendung von Frakturschrift problematisieren:

Auf dem aktuellen Spiegel-Cover hat sich der schlumpfige Scholz in einen grimmigen Scharfmacher verwandelt, der Abschiebungen „im großen Stil“ verspricht. Es fehlt nur noch die Frakturschrift, um die demonstrative Härte zu unterstreichen. (die tageszeitung, 25. 10. 2023, S. 12)

Du hast Frakturschrift verwendet. Hat das nicht zu Missverständnissen geführt? Die Schrift wird ja auch häufig von Nazis benutzt. (Braunschweiger Zeitung, 20. 04. 2007)

Bereits vor drei Monaten sorgte die Firma Ganser Dach für Schlagzeilen in der NÖN: Ein Leser kritisierte die Aufschrift „Führerhaus. Fahrer spricht deutsch“ in Frakturschrift an einem Lkw. Mittlerweile hat sich das Mauthausen Komitee (MKÖ) eingeschaltet. Das MKÖ beschäftigt sich mit dem Gedenken an die NS-Diktatur und deren Aufarbeitung. (Niederösterreichische Nachrichten, 24. 09. 2021)

Die braune Internationale macht es einem nicht immer leicht, das Neue an ihr zu erkennen. Die Symbolik der meisten Gruppen zum Beispiel, die Runen und die Hakenkreuze und die lächerliche Lust an der Frakturschrift – all das wirkt ziemlich alt. Eher wie 1941 als wie 2021. (Die ZEIT, 11. 02. 2021, S. 13)

Hamers Bücher: Sie strotzen vor verrückten Medizin-Thesen und Judenhass. Auffällig: die Frakturschrift. (Hamburger Morgenpost, 07. 02. 2006, S. 8–9)

Auch wenn, wie gerne betont wird, gebrochene Schriften im Amtsschrifttum ausgerechnet durch einen Erlass des ‚Führer-Stellvertreters‘ Martin Bormann (vom 03.01.1941) zugunsten von Antiqua-Schriften untersagt (und als „Schwabacher Judenlettern“ rassialisiert) wurden (vgl. Hartmann 1998), wurden und werden sie bis heute tatsächlich gerne als eine Art Fahnentypografie in rechtsextremen Bewegungen verwendet (vgl. Meier-Schuegraf 2005). Gleichzeitig jedoch dienen sie auch (und gerade deshalb) als beliebte Schriftart in antifaschistischen Texten (im Sinne einer Stigmatypografie), die durch die Verwendung der Schrift einen Kontext gestalten, innerhalb dessen sich die Akteur:innen kritisch verorten (s. das Beispiel in Abbildung 1).

Abb. 1: Stigmatypografie (Protestaktion anlässlich des Aufmarschs von Neonazis in Wunsiedel, 15.11.2014).

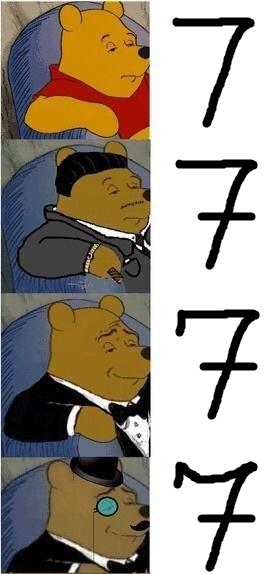

(2) Typografische Formen oder auch Schreibweisen können dabei mit verschiedenen (imaginierten) sozialen Gruppen in Verbindung gebracht werden (die Soziolinguistik spricht in dem Zusammenhang von „sozialer Registrierung“). Neben politischen Assoziationen, wie im Beispiel der gebrochenen Schriften, können dies unter anderem auch soziale oder klassistische sein. Der ab 2019 in sozialen Netzwerken (zunächst reddit, später auch Instagram) beliebte Meme-Typus ‚Tuxedo Winnie the Pooh‘ beispielsweise, der zwei oder mehr soziale Typen (oft entlang einer vertikalen Klassenskala) und deren angeblich charakteristischen Sprachgebrauch und Habitus stereotyp einander gegenüber stellt, verwendet häufig neben sprachlichen Ausdrücken auch und manchmal sogar nur typografische Varianten, um Klassenunterschiede zu markieren. Vielfach wird dort der Sprachgebrauch ‚höher gestellter‘ Klassen mit eher klassizistischen Antiqua-Schriften dargestellt, der eher ‚proletarisch‘ gelesener mit serifenlosen Groteskschriften (siehe Abbildung 2, bei dem ein einziger Buchstabe als ausreichend für diese Unterscheidung angesehen wird).

Abb. 2: Mit sozialen Klassen assoziierte Schriftarten (meming world).

(3) Auch mit bestimmten sozialen Schichten assoziierte Verschriftungsformen (die man nicht zu Typografie im engeren Sinne zählt) können hier zum Einsatz kommen. Abbildung 3 zeigt eine Variante des Memes, die auf die in den USA weithin verbreitete Assoziation der Schreibung der Zahl <7> mit ‚europäischem‘ Querstrich anspielt, die ‚snobistische, europaorientierte‘ sozialen Schichten angeblich gerne verwenden, um sich von anderen abzugrenzen (für Hintergründe zu diesem Beispiel siehe Spitzmüller 2012b).

Abb. 3: Mit sozialen Klassen assoziierte Verschriftungsformen (knowyourmeme).

(4) Nicht nur Schriftarten und -gattungen (wie gebrochene Schriften und Antiqua) können ideologisch belegt und in bestimmten ideologischen Lesarten diskursiv mehr oder weniger verbreitet sein (vgl. Spitzmüller 2013b), auch einzelne graphematische Zeichen (wie das im deutschen übliche <ß> im Kontext der Rechtschreibreform; vgl. Spitzmüller 2013a: 292–296) oder Schrifttypen (wie die lateinische Alphabetschrift, die hebräische Alphabetschrift, arabische Schriften, chinesische Hanzi-Schrift usw.) sind vielfach mit kulturellen Stereotypen belegt, die zur Kontextualisierung herangezogen werden können. In besonders perfider Art und Weise wurde dies bereits in der nationalsozialistischen Propaganda eingesetzt, wo etwa pseudo-hebräische Schriften (lateinisch-alphabetische Schrift mit ‚hebräischer‘ Formgebung) für antisemitische Propagandadokumente eingesetzt wurden (vgl. etwa das Plakat zur antisemitischen Propagandaschau ‚Der ewige Jude‘, 1938, Abbildung 4).

Abb. 4: Plakat zur antisemitischen Schau ‚Der ewige Jude‘, Wien 1938 (LEMO).

(5) Abbildung 5 zeigt ein anderes, aktuelleres Beispiel, das Anfang 2025 in sozialen Medien zirkulierte.

Abb. 5: Graphisches Crossing (Twitter/X 2025).

Hier wird eine Art „graphisches Crossing“ (Spitzmüller 2007) betrieben, indem Textgestaltungen bewusst ‚verfremdet‘ und kulturelle Kontextassoziationen überlagert werden. Durch die Verwendung einer auf den ersten Blick arabischen Schrift wird eine Stimme inszeniert, die sich gegen identitäre Remigrationsphantasien wendet. Der genaue Blick zeigt, dass diese Stimme ‚englisch‘ spricht oder auch einen Wechsel vom Deutschen ins Englische (Code-Switching) vornimmt (möglicherweise mit arabischem typografischem ‚Akzent‘ im Sinne eines double-voicing).

Wie diese Beispiele zeigen, kann Typografie, die in vielen Fällen einfach nur Genreerwartungen (vgl. Wehde 2000: 219–233) reproduziert, diskursiv hochgradig brisant und effektiv sein.

Literatur

Zum Weiterlesen

- Spitzmüller, Jürgen [2006] (2016): Typographie. In: Dürscheid, Christa (Hrsg.): Einführung in die Schriftlinguistik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 209–241.

- Spitzmüller, Jürgen (2013a): Graphische Variation als soziale Praxis: Eine soziolinguistische Theorie skripturaler ‚Sichtbarkeit‘. Berlin, Boston: De Gruyter.

- Willberg, Hans Peter; Forssman, Friedrich [1999] (2001): Erste Hilfe in Typographie: Ratgeber für Gestaltung mit Schrift. Mainz: Hermann Schmidt.

Zitierte Literatur und Belege

- Androutsopoulos, Jannis (2004): Typography as a resource of media style: Cases from music youth culture. In Mastoridis, Klimis (Hrsg.): Proceedings of the 1st international conference on typography and visual communication. Thessaloniki: University of Macedonia Press, S. 381–392.

- Brekle, Herbert E. (1994): Typographie. In: Günther, Hartmut; Ludwig, Otto (Hrsg.): Schrift und Schriftlichkeit: Ein interdisziplinäres Handbuch internationaler Forschung, Bd. 1 (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 10.1). Berlin, New York: de Gruyter, S. 204–227.

- Bringhurst, Robert [1992] (2005): The elements of typographic style. Version 3.1. Point Roberts, WA, Vancouver: Hartley & Marks.

- Bucher, Hans-Jürgen (2011): Multimodales Verstehen oder Rezeption als Interaktion: Theoretische und empirische Grundlagen einer systematischen Analyse der Multimodalität. In Diekmannshenke, Hajo, Klemm, Michael; Stöckl, Hartmut (Hrsg.): Bildlinguistik: Theorien – Methoden – Fallbeispiele. Berlin: Erich Schmidt, S. 123–156.

- Gallmann, Peter (1985): Graphische Elemente der geschriebenen Sprache: Grundlagen für eine Reform der Orthographie. Tübingen: Niemeyer.

- Ganslandt, Björn (2012): Widerspenstige Drucksachen: Störung und Diagrammatik in der digitalen Typografie 1985–1995. Phil. Diss. Gießen.

- Gredig, Andi (2021): Schreiben mit der Hand: Begriffe – Diskurse – Praktiken. Berlin: Frank & Timme.

- Hartmann, Silvia (1998): Fraktur oder Antiqua: Der Schriftstreit von 1881 bis 1941. Frankfurt a. M. et al.: Peter Lang.

- Holsanova, Jana; Holmqvist, Kenneth; Rahm, Henrik (2006): Entry points and reading paths on newspaper spreads: Comparing a semiotic analysis with eye-tracking measurements. In: Ravelli, Louise; Wildfeuer, Janina: Visual Communication, Jg. 5, Heft 1, Thousand Oaks: Sage Publications, S. 65–93.

- Leeuwen, Theo van (2005): Typographic meaning. In: Ravelli, Louise; Wildfeuer, Janina (Hrsg.): Visual Communication, Jg. 4, Heft 2, Thousand Oaks: Sage Publications, S. 137–143.

- Meier-Schuegraf, Stefan (2005): Merkmale rechtsextremistischer visueller Kommunikation im Internet. In: Hofmann, Wilhelm; Leeske, Franz (Hrsg.): Politische Identität – visuell (Studien zur visuellen Politik 1). Münster: LIT, S. 153–173.

- Rezec, Oliver (2009): Zur Struktur des deutschen Schriftsystems: Warum das Graphem nicht drei Funktionen gleichzeitig haben kann, warum ein <a> kein <ɑ> ist und andere Konstruktionsfehler des etablierten Beschreibungsmodells. Ein Verbesserungsvorschlag. Phil. Diss. München: Ludwig-Maximilians-Universität.

- Schierl, Thomas (2001): Text und Bild in der Werbung: Bedingungen, Wirkungen und Anwendungen bei Anzeigen und Plakaten. Köln: Herbert von Halem.

- Spitzmüller, Jürgen (2007): Graphisches Crossing: Eine soziolinguistische Analyse graphostilistischer Variation. In: Ágel, Vilmos et al. (Hrsg.): Zeitschrift für Germanistische Linguistik, Jg. 35, Heft 3, S. 397–418.

- Spitzmüller, Jürgen (2012a): Floating ideologies: Metamorphoses of graphic „Germanness“. In: Jaffe, Alexandra; Androutsopoulos, Jannis; Sebba, Mark; Johnson, Sally (Hrsg.): Orthography as social action: Scripts, spelling, identity and power. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton, S. 255–288.

- Spitzmüller, Jürgen (2012b): Vom ‚everyday speech‘ zum ‚everday writing‘. (Anders-)Schreiben als Gegenstand der interpretativen Soziolinguistik. In: Schuster, Britt-Marie; Tophinke, Doris (Hrsg.): Andersschreiben: Formen, Funktionen, Traditionen. Berlin: Erich Schmidt Verlag, S. 115–133.

- Spitzmüller, Jürgen (2013a): Graphische Variation als soziale Praxis: Eine soziolinguistische Theorie skripturaler ‚Sichtbarkeit‘ (Linguistik – Impulse & Tendenzen 56). Berlin, Boston: De Gruyter.

- Spitzmüller, Jürgen (2013b): Metapragmatik, Indexikalität, soziale Registrierung: Zur diskursiven Konstruktion sprachideologischer Positionen. In: Keller, Reiner et al. (Hrsg.): Zeitschrift für Diskursforschung, Jg. 1, Heft 3, Weinheim: Beltz-Juventa, S. 263–287.

- Spitzmüller, Jürgen (2024): Typographie. In: Neef, Martin; Sahel, Said; Weingarten, Rüdiger (Hrsg.): Schriftlinguistik. Berlin, Boston: De Gruyter, S. 881–883.

- Stöckl, Hartmut (2004): Typographie: Gewand und Körper des Textes – Linguistische Überlegungen zu typographischer Gestaltung. In: Gerwinski, Jan et al. (Hrsg.): Zeitschrift für Angewandte Linguistik, Jg. 2004, Heft 41, Berlin, New York: S. 5–48.

- Stöckl, Hartmut (2008): Werbetypographie – Formen und Funktionen. In: Held, Gudrun; Bendel, Sylvia (Hrsg.): Werbung – grenzenlos: Multimodale Werbetexte im interkulturellen Vergleich. Frankfurt a. M. et al.: Peter Lang, S. 13–36.

- Walker, Sue (2001): Typography and language in everyday life: Prescriptions and practices. London: Longman.

- Wehde, Susanne (2000): Typographische Kultur: Eine zeichentheoretische und kulturgeschichtliche Studie zur Typographie und ihrer Entwicklung. Tübingen: Niemeyer.

- Willberg, Hans Peter; Forssman, Friedrich [1999] (2001): Erste Hilfe in Typographie: Ratgeber für Gestaltung mit Schrift. Mainz: Hermann Schmidt.

Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: TZ (2014): Stigmatypografie. Protestaktion anlässlich des Aufmarschs von Neonazis in Wunsiedel. URL: https://www.tz.de/bayern/so-trickste-wunsiedel-nazipack-aus-4453891.html ; Zugriff: 28.01.2025.

- Abb. 2: meming world (2019): Mit sozialen Klassen assoziierte Schriftarten im Format Tuxedo Winnie-the-Pooh meme. URL: https://en.meming.world/wiki/File:Tuxedo_Winnie_the_Pooh_meme_2.jpg/ ; Zugriff: 02.04.2025.

- Abb. 3: know your meme (o. J.): Mit sozialen Klassen assoziierte Verschriftungsformen. URL: https://knowyourmeme.com/photos/2284629-tuxedo-winnie-the-pooh ; Zugriff: 02.04.2025.

- Abb. 4: LEMO Lebendiges Museum Online (o. J.): Plakat zur antisemitischen Schau ‚Der ewige Jude‘, Wien 1938. URL: https://www.dhm.de/lemo/bestand/objekt/der-ewige-jude-1938 ; Zugriff: 02.05.2025.

- Abb. 5: Graphisches Crossing. X-Post vom 25. 01. 2025. URL: https://x.com/Verfassungssch/status/1878691677155852793?mx=2 ; Zugriff: 28. 01. 2025.

Zitiervorschlag

Spitzmüller, Jürgen (2025): Typografie. In: Diskursmonitor. Glossar zur strategischen Kommunikation in öffentlichen Diskursen. Hg. von der Forschungsgruppe Diskursmonitor und Diskursintervention. Veröffentlicht am 14.05.2025. Online unter: https://diskursmonitor.de/glossar/typografie.

DiskursGlossar

Grundbegriffe

Begriffsgeschichte

Die Begriffsgeschichte lässt sich allgemein als eine historische Methode beschreiben, die den zeitlichen Wandel der Bedeutungen von bestimmten Ausdrücken untersucht. Da einzelne Worte nie isoliert begegnen und ihre jeweiligen Bedeutungen erst im Kontext größerer sprachlicher Zusammenhänge oder semantischer Felder greifbar werden, verbindet sie sich flexibel mit anderen Methoden historischer Semantik, wie etwa der Diskursgeschichte, der Argumentationsgeschichte oder der Metaphernforschung (Metaphorologie).

Diskurssemantische Verschiebung

Mit dem Begriff der diskurssemantischen Verschiebung wird in der Diskursforschung ein Wandel in der öffentlichen Sprache und Kommunikation verstanden, der auf mittel- oder län-gerfristige Veränderung des Denkens, Handelns und/oder Fühlens größerer Gesellschafts-gruppen hinweist.

Domäne

Der Begriff der Domäne ist aus der soziologisch orientierten Sprachforschung in die Diskursforschung übernommen worden. Hier wird der Begriff dafür verwendet, um Muster im Sprachgebrauch und kollektiven Denken von sozialen Gruppen nach situationsübergreifenden Tätigkeitsbereichen zu sortieren.

Positionieren

Positionieren ist Grundbestandteil menschlicher Kommunikation. Wann immer wir miteinander interagieren und kommunizieren, bringen wir uns selbst, andere und die Objekte, über die wir sprechen, in bestimmte Relationen zueinander.

Deutungsmuster

Unter einem Deutungsmuster wird die problem- und lösungsbezogene Interpretation gesellschaftlicher und politischer Tatbestände verstanden, die Aussicht auf Akzeptanz in sozialen Gruppen hat. Der Begriff des Deutungsmusters hat Ähnlichkeit mit den Begriffen der Theorie und Ideologie. Meist werden gesellschaftlich verbreitete Leitdeutungen, die oft mit Schlagwörtern und Argumentationsmustern einhergehen (wie Globalisierung, Kapitalismus, Leistungsgesellschaft, Chancengleichheit etc.) als Beispiele für Deutungsmuster genannt.

Sinnformel

‚Wer sind wir? Woher kommen, wo stehen und wohin gehen wir? Wozu leben wir?‘ Auf diese und ähnliche existentielle Fragen geben Sinnformeln kondensierte Antworten, die in privaten wie sozialen Situationen Halt und Argumenten in politischen und medialen Debatten einen sicheren Unterbau geben können.

Praktik

Eine Praktik ist ein spezifisches, situativ vollzogenes und sinnhaftes Bündel von körperlichen Verhaltensweisen, an dem mehrere Menschen und Dinge beteiligt sein können (z. B. Seufzen, um Frust auszudrücken, oder einen Beschwerdebrief schreiben, Fußballspielen).

Kontextualisieren

Kontextualisieren wird im allgemeineren bildungssprachlichen Begriffsgebrauch verwendet, um das Einordnen von etwas oder jemandem in einen bestimmten Zusammenhang zu bezeichnen.

Narrativ

Mit der diskursanalytischen Kategorie des Narrativs werden Vorstellungen von komplexen Denk- und Handlungsstrukturen erfasst. Narrative in diesem Sinne gehören wie Schlagwörter, Metaphern und Topoi zu den Grundkategorien der Analyse von Diskursen.

Argumentation

Argumentation bezeichnet jene sprachliche Tätigkeit, in der man sich mithilfe von Gründen darum bemüht, die Richtigkeit einer Antwort auf eine bestimmte Frage zu erweisen. Das kann in ganz verschiedenen Situationen und Bereichen nötig sein, namentlich um eine poli-tische, wissenschaftliche, rechtliche, unternehmerische oder private Angelegenheit zu klären.

Techniken

AI-Washing/KI-Washing

Unter AI-Washing ist die Praxis von Unternehmen oder Organisationen zu verstehen, Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle mit dem Etikett „Künstliche Intelligenz“ (KI bzw. „Artificial Intelligence“ (AI)) zu versehen, obwohl deren tatsächlicher Einsatz von KI-Technologien entweder stark übertrieben, nur marginal vorhanden oder überhaupt nicht gegeben ist.

Dogwhistle

Unter Dogwhistle wird in Teilen der Forschung eine doppeldeutige Äußerung verstanden, die eine offene und eine verdeckte Botschaft an jeweils eine Zuhörerschaft kommuniziert.

Boykottaufruf

Der Boykottaufruf ist eine Maßnahme, die darauf abzielt, ein Ziel, also meist eine Verhaltensänderung des Boykottierten, hervorzurufen, indem zu einem Abbruch etwa der wirtschaftlichen oder sozialen Beziehungen zu diesem aufgefordert wird.

Tabuisieren

Das Wort Tabuisierung bezeichnet die Praxis, etwas Unerwünschtes, Anstößiges oder Peinliches unsichtbar zu machen oder als nicht akzeptabel zu markieren. Das Tabuisierte gilt dann moralisch als unsagbar, unzeigbar oder unmachbar.

Aus dem Zusammenhang reißen

Das Aus-dem-Zusammenhang-Reißen gehört in den Funktionskreis der Redewiedergabe bzw. der Wiedergabe kommunikativer Ereignisse. Es kann (1) als intentionale argumentativ-polemische Strategie für ganz unterschiedliche diskursive Zielsetzungen von Akteuren genutzt werden, oder (2) es kann SprecherInnen und SchreiberInnen in unbeabsichtigter, fehlerhafter Weise unterlaufen.

Lobbying

Lobbying ist eine Form strategischer Kommunikation, die sich primär an Akteure in der Politik richtet. Beim Lobbying wird ein Bündel von kommunikativen Tätigkeiten mit dem Ziel eingesetzt, die Entscheidungen von Personen mit politischem Mandat oder den Entstehungsprozess von neuen Gesetzestexten interessengeleitet zu beeinflussen.

Karten

Karten dienen dazu, Raumausschnitte im Hinblick auf ausgewählte Charakteristika so darzustellen, dass die Informationen unmittelbar in ihrem Zusammenhang erfasst und gut kommuniziert werden können. Dazu ist es notwendig, Daten und Darstellungsweisen auszuwählen und komplexe und oft umkämpfte Prozesse der Wirklichkeit in einfachen Darstellungen zu fixieren.

Pressemitteilung

Pressemitteilungen sind standardisierte Mitteilungen von Organisationen, die sich an Journalist:innen und andere Multiplikator:innen richten. Sie dienen der offiziellen und zitierfähigen Informationsweitergabe und übernehmen zugleich strategische Funktionen in der öffentlichen Kommunikation und Meinungssteuerung.

Shitstorm

Der Begriff Shitstorm beschreibt eine relativ junge Diskurskonstellation, die seit den 2010er Jahren an Bedeutung gewonnen hat und gemeinhin als Online-Wutausbruch bezeichnet wer-den kann.

Tarnschrift

Als Tarnschrift bezeichnet man unter den Bedingungen von Zensur und Verfolgungsrisiko veröffentliche Texte, die insbesondere in der strategischen Kommunikation des NS-Widerstands eine zentrale Rolle spielten.

Schlagwörter

Brückentechnologie

Ganz allgemein wird unter dem Schlagwort der Brückentechnologie sowohl in den öffentlichen Medien als auch in technisch und wirtschaftlich dominierten Kontexten eine Technologie verstanden, die zeitlich befristet eingesetzt werden soll, bevor in Zukunft der Übergang zu einer als sinnvoller eingeschätzten anderen Technologie möglich ist.

Deindustrialisierung

Der Ausdruck Deindustrialisierung (auch De-Industrialisierung oder als Verb deindustrialisieren) beschreibt im öffentlichen Sprachgebrauch eine negativ bewertete Form des Strukturwandels durch Rückgang von produzierendem Gewerbe.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit als ein Schlagwort des öffentlichen Diskurses bezieht sich ganz allgemein auf einen ressourcenschonenderen Umgang mit dem, was uns Menschen der Planet Erde bietet, mit dem Ziel, dass auch nachfolgende Generationen noch die Möglichkeit haben, ähnlich gut zu leben wie wir heute (Generationengerechtigkeit).

Echokammer

Der Begriff der Echokammer steht in seiner heutigen Verwendung vor allem im Zusammenhang mit der Nutzung Sozialer Medien. Er verweist metaphorisch auf einen digitalen Kommunikations- und Resonanzraum, in dem Mediennutzer*innen lediglich Inhalten begegnen, die ihre eigenen, bereits bestehenden Ansichten bestätigen, während abweichende Perspektiven und Meinungen ausgeblendet bzw. abgelehnt werden.

Relativieren

Der Ausdruck relativieren besitzt zwei zentrale Bedeutungsvarianten: In bildungssprachlichen und wissenschaftlichen Kontexten bezeichnet er eine analytische Praxis, bei der Aussagen, Begriffe oder Phänomene durch Bezugnahme auf andere Sachverhalte eingeordnet, differen-ziert und in ihrer Geltung präzisiert werden.

Massendemokratie

Geprägt wurde der Begriff Massendemokratie im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts von völkisch-konservativen Akteuren (prominent darunter Carl Schmitt 1926). Der Ausdruck Masse hatte damals bei den bürgerlichen Eliten eine rundum bedrohliche Assoziation.

Social Bots

Als Social Bots werden Computerprogramme bezeichnet, die in der Lage sind, in sozialen Medien Kommunikation menschlicher Nutzer*innen (teilweise) automatisiert nachzuahmen.

Kriegsmüdigkeit

Der Ausdruck Kriegsmüdigkeit bezeichnet die emotionale und physische Erschöpfung von Menschen, die einen Krieg erleben, sowie die gesellschaftliche und politische Ermüdung angesichts langanhaltender Konflikte. Er beschreibt den sinkenden Kampfeswillen bei Kriegsparteien und heute wird er auch für das wachsende Desinteresse an Kriegsthemen in Medien und Öffentlichkeit genutzt.

Woke

Der Ausdruck woke stammt aus dem afroamerikanischen Englisch und bezeichnete dort zunächst den Bewusstseinszustand der Aufgeklärtheit über die Verbreitung von rassistischen Vorurteilen und Diskriminierung unter Angehörigen ethnischer Minderheiten.

Identität

Unter Identität versteht man allgemein die Summe von Merkmalen, die Individuen oder sozialen Kollektiven – etwa Nationen, Organisationen oder sozialen Gruppen – als charakteristisch oder gar als angeboren zugeordnet werden.

Verschiebungen

Dehumanisierung

Mit Dehumanisierung bzw. Anthropomorphisierung werden solche kommunikativen Techniken und Praktiken bezeichnet, die Personen, Sachverhalten oder Gegenständen menschliche Eigenschaften ab- bzw. zusprechen. Dehumanisierung und Anthropomorphisierung können sowohl durch sprachliche Mittel als auch durch andere, z. B. bildliche, Zeichen vollzogen werden.

Kriminalisierung

Kriminalität meint ein Verhalten, das gegen ein Gesetz verstößt. Folglich bedeutet Kriminalisierung im engeren Sinne den Vorgang, durch den Verhalten ungesetzlich gemacht wird – indem Gesetze geschaffen werden.

Versicherheitlichung

In akademischen Kontexten wird Versicherheitlichung in Abgrenzung zu einem naiv-realistischen Sicherheitsverständnis verwendet. Dieses betrachtet Sicherheit als einen universell erstrebenswerten und objektiv feststellbaren Zustand, dessen Abwesenheit auf das Handeln von Akteuren zurückzuführen ist, die feindselig, kriminell, unverantwortlich oder zumindest fahrlässig agieren.

Ökonomisierung

Ökonomisierung wird in gegenwärtigen Diskursen in der Regel zur Bezeichnung von Prozessen verwendet, in denen die spezifisch wirtschaftlichen Funktions-Elemente wie Markt, Wettbewerb/Konkurrenz, Kosten-Nutzen-Kalküle, Effizienz, Gewinnorientierung in Bereiche übertragen werden, die zuvor teilweise oder ganz nach anderen Leitkriterien ausgerichtet waren

Moralisierung

Moralisierung verlagert Macht- und Interessenkonflikte in die Sphäre der Kommunikation von Achtung / Missachtung. Sie reduziert Ambivalenz zugunsten einer Polarisierung von gut und böse.

Konstellationen

Krise

Krise ist vom Wort mit fachsprachlicher Bedeutung zur Zeitdiagnose und einem zentralen Begriff der öffentlich-politischen Kommunikation geworden. Der öffentlich-politische Krisenbegriff ist dabei – unabhängig vom Gegenstand der Krise – in eine krisendiskurstypische Konstellation zur Begründung von krisenüberwindenden Handlungen eingebettet.

Partizipatorischer Diskurs

Partizipation ist mittlerweile von der Forderung benachteiligter Personen und Gruppen nach mehr Beteiligung in der demokratischen Gesellschaft zu einem Begriff der Institutionen selbst geworden: Kein Programm, keine Bewilligung mehr, ohne dass bestimmte Gruppen oder Personen dazu aufgefordert werden, für (mehr) Partizipation zu sorgen.

Skandal

Die Diskurskonstellation des Skandals zeichnet sich durch eine in den Medien aufgegriffene (bzw. durch sie erst hervorgerufene) empörte Reaktion eines erheblichen Teils der Bevölkerung auf einen tatsächlichen oder vermeintlichen Missstand aus. Die schuldhafte Verursachung dieses Missstandes wird dabei einem gesellschaftlichen Akteur zugeschrieben, dessen Handeln als ‚unmoralisch‘ gedeutet wird.

DiskursReview

Review-Artikel

Memes als moderne Propaganda – Eine sprach- und medienkritische Untersuchung

Digitale Kommunikationsformen prägen heutige gesellschaftliche Debatten weitaus stärker als die klassischen Medien. Ihr Einfluss auf die politische Meinungsbildung und die Ausbildung ideologischer Positionen ist inzwischen unverkennbar und zählt zu den markantesten Entwicklungen der digitalen Gegenwart. Besonders hervorzuheben sind Memes: Sie verbreiten sich schnell, arbeiten mit humoristischen Mitteln und verdichten komplexe Inhalte auf ein Minimum an Zeichen. In öffentlichen Diskursen werden sie daher nicht mehr als spielerisches Internetphänomen betrachtet, sondern als ernstzunehmendes Instrument politischer Kommunikation und den damit einhergehenden propagandistischen Strategien.

„Stadtbild“ – Eine gedankliche Chiffre im politischen Diskurs

Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte, und wiederholte, er habe gar nichts zurückzunehmen und wolle an dieser Politik festhalten

Musk, Zuckerberg, Döpfner – Wie digitale Monopole die Demokratie bedrohen und wie könnte eine demokratische Alternative dazu aussehen?

Die Tech-Milliardäre Musk (Tesla, X,xAI) Zuckerberg (Meta), Bezos (Amazon) oder Pichai (Alphabet) sind nicht Spielball der Märkte, sondern umgekehrt sind die Märkte Spielball der Tech-Oligopolisten geworden.

Beobachtung zum Begriff „Diplomatie“ beim Thema Ukraine im Europäischen Parlament

Von EU-Vertretern waren zur Ukraine seit 2022 vor allem Aussagen zu hören, die sich unter dem Motto „as long as it takes“ beziehungsweise „so lange wie nötig“ für die Erweiterung der militärischen Ausstattung und der Verlängerung des Krieges aussprachen. Vorschläge oder Vorstöße auf dem Gebiet der „Diplomatie“ im Sinne von ‚Verhandeln (mit Worten) zwischen Konfliktparteien‘ gab es dagegen wenige, obwohl die klare Mehrheit von Kriegen mit Diplomatie beendet wurden (vgl. z.B. Wallensteen 2015: 142)

Die Macht der Worte 4/4: So geht kultivierter Streit

DiskursReview Die Macht der Worte (4/4):So geht kultivierter Streit Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 3/4: Sprachliche Denkschablonen

DiskursReview Die Macht der Worte (3/4):Sprachliche Denkschablonen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 2/4: Freund-Feind-Begriffe

DiskursReview Die Macht der Worte (2/4): Freund-Feind-Begriffe Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 1/4: Wörter als Waffen

DiskursReviewDie Macht der Worte (1/4): Wörter als Waffen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 / 06.03.2025...

Relativieren – kontextualisieren – differenzieren

Die drei Handlungsverben relativieren, kontextualisieren, differenzieren haben gemein, dass sie sowohl in Fachdiskursen als auch im mediopolitischen Interdiskurs gebraucht werden. In Fachdiskursen stehen sie unter anderem für Praktiken, die das Kerngeschäft wissenschaftlichen Arbeitens ausmachen: analytische Gegenstände miteinander in Beziehung zu setzen, einzuordnen, zu typisieren und zugleich Unterschiede zu erkennen und zu benennen.

Wehrhafte Demokratie: Vom Wirtschaftskrieg zur Kriegswirtschaft

Weitgehend ohne Öffentlichkeit und situiert in rechtlichen Grauzonen findet derzeit die Militarisierung der ursprünglich als „Friedensprojekt“ gedachten EU statt.