DiskursGlossar

Negativpreis

Kategorie: Techniken

Verwandte Ausdrücke: Schmähpreis

Siehe auch: Guerillakommuniktion, Imageverschmutzung, Skandalisierung

Autorin: Mona Srenk

Version: 1.2 / Datum: 19.12.2022

Kurzzusammenfassung

Ein Negativpreis ist eine Auszeichnung an Personen oder Organisationen (meist Unternehmen), die sich oder ihre Produkte positiv darstellen und vermarkten, ihre Versprechen aus Sicht des Preisverleihers allerdings nicht einhalten. Dabei dient der Preis durch seine Vergabe vor allem dem Zweck, Aufmerksamkeit zu erregen, mediale Präsenz auf ein Thema zu lenken und den Preisträger in seinem moralischen Image zu beschädigen. Die Preisgewürdigten sowie Teile der Öffentlichkeit (zum Beispiel staatliche Behörden oder KundInnen) sollen zu Verhaltensänderungen bewegt werden (beispielsweise dazu, eine kritisierte Produktbeschreibung zu korrigieren, Unternehmenskontrollen durchzuführen oder das Konsumverhalten zu verändern). Der Erfolg von Negativpreisen hängt dabei maßgeblich davon ab, dass seine Verleihung in möglichst vielen Massen- und Sozialen Medien aufgenommen und verbreitet wird.

Erweiterte Begriffsklärung

Der Negativpreis ist „eine Auszeichnung, mit der besonders negativ zu bewertende Produkte, Phänomene oder kritikwürdige Personen, Institutionen o.Ä. angeprangert werden“ (DWDS: 2022b). Der Begriff Schmähpreis wird synonym hierzu verwendet (vgl. DWDS: 2022a).

Ein Negativpreis wird national sowie international von verschiedenen Organisationen in unterschiedlichen Kategorien vergeben. Beispielsweise wird Die Mogelpackung des Jahres an Hersteller überreicht, die regelmäßig Füllmengen und Preise verändern und sich so dem Vorwurf der versteckten Preiserhöhung aussetzen müssen (vgl. DWDS: 2022a).

Wie funktioniert ein Negativpreis? Ein Negativpreis wird vergeben, um mediale Aufmerksamkeit auf ein zuvor vernachlässigtes Thema zu lenken. Dafür wird auf Imageverschmutzungen zurückgegriffen, mit dem Ziel, dem Ruf der Gegenseite nachhaltig zu schaden und so ihre kritisierten Vorhaben zu be- oder verhindern. Den kritisierten Produktherstellern wird zumeist vorgeworfen, sich auf Kosten anderer, zum Beispiel auf Kosten von VerbraucherInnen, mit falschen Versprechen positiv darzustellen. Die Imageverschmutzung ist vor allem dann erfolgreich, wenn beobachtende Dritte, beispielsweise KonsumentInnen, infolge einer veränderten Wahrnehmung des Preisgewürdigten ihr Handeln (z.B. Konsumverhalten) anpassen. Die Preisvergebenden beanspruchen den Status einer moralischen Korrekturinstanz, die im Namen der Allgemeinheit handelt und darum in legitimerweise einem/r GegnerIn einen öffentlichen Imageschaden zufügen kann (der potenziell justiziabel sein kann). Auch darum ist mediale Präsenz und große Reichweite eine wichtige Erfolgsbedingung für Negativpreise (vgl. autonome a.f.r.i.k.a. gruppe 2012: 149). Von hoher Priorität ist, die Aufmerksamkeit der KonsumentInnen auf verbraucherrelevante Themen zu lenken und damit zum Handeln im Hinblick auf bestimmte Diskurse anzuregen. Negativpreise sind darum oft Teil von Skandalisierungspraktiken, die Aufmerksamkeit verschaffen und dabei helfen, bislang nicht involvierte ZuschauerInnen (z.B. Presse, Behörden, andere NGOs) zu weiterer Aufklärung und/oder Sanktionen zu motivieren (vgl. Reese-Schäfer 2017: 78).

Berichterstattung und Reaktion der Gegenseite: Für die Bekanntgaben werden nicht nur klassische Massenmedien genutzt, sondern auch Internetseiten oder soziale Medien wie Facebook, Instagram oder YouTube. Hierbei nutzen NGOs, wie beispielsweise Foodwatch, die Portale auch selbst, um ihre Berichte zu verbreiten. Darüber hinaus knüpfen sie die Preisvergabe an Aufmerksamkeit-generierende Aktionen an: Zahlreiche Medien berichten, wenn Foodwatch am Ende ihrer Kampagne zum jeweiligen Firmensitz reist, um den Goldenen Windbeutel persönlich an die GewinnerInnen zu überreichen. Durch diese Aktion und die damit einhergehende mediale Präsenz steigt der Handlungsdruck bei Betroffenen (vgl. Nessel 2016: 183). Format sowie Medium der Verleihung variieren je nach Akteur. Der internationale Negativpreis Goldene Himbeere (auch Anti-Oscar genannt) veranstaltet beispielsweise ein Oscar-ähnliches Event, um die GewinnerInnen bekanntzugeben.

Die Kritik von Foodwatch im Rahmen der zuvor erwähnten Kampagnen wird von der Gegenseite als ernstzunehmende Image-Bedrohung wahrgenommen, die nur selten ignoriert wird. 2013 kündigte der nominierte Hersteller und spätere Preisträger Capri-Sonne bereits im Vorfeld der Abstimmung Zurückweisung im Falle der Preisvergabe an (vgl. Nessel 2016: 183). Andere Unternehmen reagierten im Nachgang, indem sie Etikettierungen änderten oder Produkte vom Markt nahmen, sich damit – gezwungenermaßen – teilweise kooperativ zeigten. Die Annahme des Preises wird dennoch in den meisten Fällen verweigert, sich aber mit den Preisvergebenden auseinandergesetzt. Unternehmen und damit auch GewinnerInnen des Goldenen Windbeutels der letzten Jahre wie Hochland, Alete oder Coca-Cola gaben dazu in schriftlichen Stellungnahmen bekannt, wieso sie den Preis als nicht gerechtfertigt ansahen und verteidigten ihre Produkte oder ihre Geschäftsaktivitäten. Den AktivistInnen wurde dann auch der Zutritt zu ihren Gebäuden verwehrt.

Beispiele

(1) Negativpreis Unwort des Jahres

Das Unwort des Jahres wird von einer unabhängigen und ehrenamtlichen Initiative, bestehend aus SprachwissenschaftlerInnen und einer Journalistin, bestimmt. Hierbei wird vorab öffentlich dazu aufgerufen, Vorschläge für Preiskandidaten (umstrittene Wörter oder Phrasen) bis Jahresende einzusenden. Bedingung ist dabei, dass das Wort in einem öffentlichen Kontext geäußert wurde. Da hier kein/e ausgewählte/r GegnerIn, wie beispielsweise ein Unternehmen, im Fokus steht, wird das gekürte Wort lediglich auf der Webseite der Initiative und durch eine Presseerklärung bzw. einer Pressekonferenz bekannt gegeben und kurz begründet.

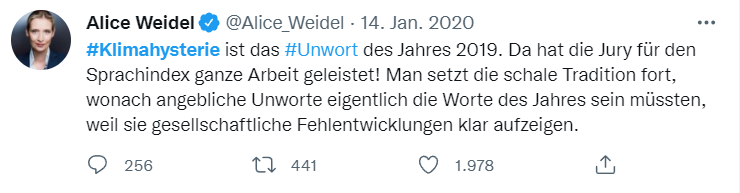

Auf der Internetseite finden sich Stellungnahmen zum erst- und zweitplatzierten Unwort sowie Angaben zur Art und Anzahl der Einsendungen. Motiv der Unwortwahl ist zum Beispiel, dafür zu sensibilisieren, „die Grenzen des öffentlich Sagbaren nicht immer weiter in Richtung Menschenfeindlichkeit, antidemokratische Tendenzen und Zynismus verschieben zu lassen“ (Wengeler 2020: 195). Die Jury bemüht sich um einen Balanceakt zwischen linguistisch begründeter und populärer Sprachkritik (Sprachkritik als Diskurskritik) und möchte damit zur Reflexion des Sprachgebrauchs anregen (vgl. Wengeler 2020: 200). Über die Unwortwahl wird auch in zahlreichen öffentlichen Medien wie die Tagesschau, ZDF oder Die Zeit berichtet, was dann von öffentlichen Personen und letztlich auch von durch die Kritik Betroffenen kommentiert wird (siehe Abb. 1), aber auch dem Zweck der Distanzierung dient

(siehe Abb. 2). Bei der Wahl zum Unwort des Jahres zeigt sich typischerweise in weiteren Verläufen, ob die Gegenseite die unerwartete Aufmerksamkeit für ihre Zwecke erntet, indem sie sich als Opfer einer ,Sprachpolizei‘ darstellt oder ob sie die Kritik lediglich ignoriert.

Abb. 1: Tweet von Alice Weidel (2020): Klimahysterie ist das Unwort des Jahres 2019.

Abb. 2: Tweet von Nurder Koch (2021): Pushback ist Unwort des Jahres 2021.

Die Wahl zum Unwort des Jahres wird (in der Fachwelt) zuweilen als willkürlich und unwissenschaftlich kritisiert, weil eine sprachwissenschaftliche Begründung der Begriffe meist nicht möglich sei (vgl. Wengeler 2020: 198). Linksliberale KritikerInnen fordern zudem eine ‚echte‘ Aufklärung über die Unzufriedenheit der BürgerInnen im (politischen) Alltag und damit überhaupt die Entstehung der Unwörter.

(2) Negativpreis Goldener Windbeutel

Foodwatch ist ein 2002 gegründeter Verein, der sich die Förderung des Verbraucherschutzes durch gekennzeichnete Produkte sowie mehr Transparenz in der Lebensmittelproduktion zum Ziel gesetzt hat. Dabei geht er vor allem auf die für ihn unzureichende Kennzeichnung von Inhaltsstoffen, Herkunft und Produktionsbedingungen der Lebensmittel ein. Der Verein setzt auf Enthüllungen, Studien und Kampagnen, um auf eigene Untersuchungsergebnisse aufmerksam zu machen (vgl. Nessel 2016: 173-174). Foodwatchs Negativpreis Goldener Windbeutel wird seit 2009 für die ,Werbelüge des Jahres‘ an auserwählte Konzerne vergeben. Dabei geht Foodwatch bereits mit dem Preisnamen Windbeutel auf den Grund zur Auswahl des ausgezeichneten Produktes ein: Der Begriff steht nicht nur für ein Lebensmittel, sondern wird umgangssprachlich auch im übertragenden Sinn abwertend für eine oberflächliche und prahlerische Person verwendet, die sich gut in Szene zu setzen weiß, allerdings wenig Essenz enthält (vgl. DWDS: 2022c).

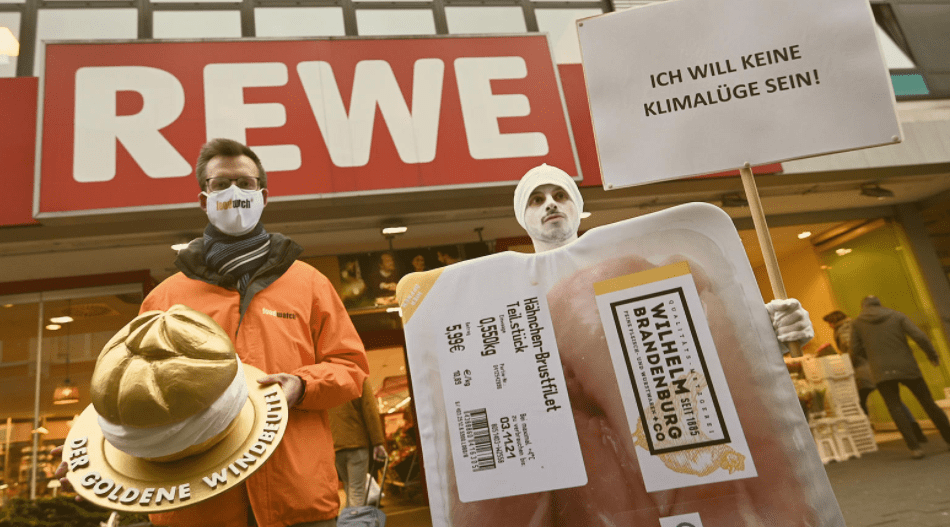

Typisch für Foodwatch ist, die konstatierten Missstände oder ‚Fehlverhalten‘ der Unternehmen medial zu skandalisieren (vgl. Nessel 2016: 180). Die Gegenseite soll durch medial erzeugten Druck dazu bewegt werden, ebendieses Fehlverhalten einzustellen. Dabei verkleidet sich ein/e AktivistIn stets als dasjenige Produkt, das für Foodwatch die dreisteste Werbelüge darstellt (siehe Abb. 3) (vgl. Baringhorst / Witterhold 2017: 559). Zudem postet Foodwatch selbst auf seinem YouTube-Kanal ein Video zur Preisvergabe mitsamt Informationen zur Stimmverteilung sowie zum Preisträger und zeigen die tatsächliche Preisübergabe und dazugehörige Vorbereitungen (vgl. Foodwatch 2021).

Abb. 3 Screenshot von Foodwatch (2021): Rewe gewinnt den Goldenen Windbeutel.

Rewe, Preisträger 2021 (siehe Abb. 3), stand für ein Gespräch nicht zur Verfügung und bot nur die Möglichkeit, den Preis per Post einzusenden. Zuvor gab das Unternehmen bereits eine Stellungnahme ab, dass Foodwatchs Vorwürfe unbegründet seien. Über die Vergabe des Negativpreises wurde auch auf diversen Webseiten von Nachrichtenagenturen, -portalen und Magazinen in unterschiedlichem Umfang berichtet. Am 11. Februar 2022 berichtete Foodwatch auf Facebook, Rewe habe in Folge der öffentlichen Kritik die Zusammenarbeit mit dem ‚fake-Klimaschutz-Waldprojekt in Peru‘ beendet (vgl. Foodwatch: 2022).

Foodwatch sieht sich durch seine Kampagnenführung starken medialen Gegenkampagnen ausgesetzt, die die Glaubwürdigkeit der Organisation vielfach in Bezug auf die Spendenfinanzierung in Zweifel ziehen (vgl. Nessel 2016: 179). Auch bei der Entscheidungsfindung des/der GewinnerIn wird Foodwatch regelmäßig mangelnde Transparenz zu Auswahlkriterien und Wahl vorgeworfen. Kritisiert wird, Nominierungen achteten lediglich auf die Prominenz der Unternehmen und weniger auf die Dreistigkeit bzw. den tatsächlichen Stellenwert der Irreführung. Kritiker fordern außerdem, nicht nur die Produzenten, sondern auch die KonsumentInnen stärker in die Verantwortung zu nehmen (vgl. Hasso 2014: 50-52).

Literatur

Zum Weiterlesen

-

Autonome a.f.r.i.k.a. gruppe; Blissett, Luther; Brünzels, Sonja (2012): Handbuch der Kommunikationsguerilla. Hamburg: Assoziation A.

Zitierte Literatur und Belege

-

Autonome a.f.r.i.k.a. gruppe; Blissett, Luther; Brünzels, Sonja (2012): Handbuch der Kommunikationsguerilla. Hamburg: Assoziation A.

-

Baringhorst, Sigrid; Witterhold, Katharina (2017): Zwischen Markt und Zivilgesellschaft – Organisation und Verbraucherinteressen Online/Offline. In: Kenning, Peter et al. (Hrsg.): Verbraucherwissenschaften. Rahmenbedingungen, Forschungsfelder und Institutionen. Wiesbaden: Springer, S. 557–572.

-

DWDS (2022a): Der Schmähpreis. DWDS, online unter: https://www.dwds.de/wb/Schm%C3%A4hpreis ; Zugriff: 15.02.2022.

-

DWDS (2022b): Der Negativpreis. DWDS, online unter: https://www.dwds.de/wb/Negativpreis#d-1-1 ; Zugriff: 18.02.2022.

-

DWDS (2022c): Der Windbeutel. DWDS, online unter: https://www.dwds.de/wb/Windbeutel ; Zugriff: 05.03.2022.

-

Foodwatch (2021): Rewe gewinnt den Goldenen Windbeutel. Online unter: https://www.foodwatch.org/de/aktuelle-nachrichten/2021/rewe-gewinnt-den-goldenen-windbeutel/ ; Zugriff: 27.02.2022.

-

Foodwatch (2022): Rewe stoppt Klimawerbung für Hähnchenbrustfilet. Facebook. Online unter: https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffoodwatch%2Fposts%2F10166616508290529&show_text=true&width=500 ; Zugriff: 05.03.2022.

-

Hasso, Mansfeld (2014): Foodwatch geht einen gefährlichen Weg. Beim Goldenen Windbeutel scheint die Prominenz der Nominierten wichtiger als die Dreistigkeit der Werbelügen. In: Lebensmittel Zeitung, Heft 37, Jg. 67, S. 50–52.

-

Nessel, Sebastian (2016): Verbraucherorganisationen und Märkte. Eine wirtschaftssoziologische Untersuchung. Wiesbaden: Springer.

-

Reese-Schäfer, Walter (2017): Politische Ethik unter Realitätsbedingungen. Die Welt von Gewalt, Lügen und Skandalisierungen. Wiesbaden: Springer.

-

Schiffers, Maximilian (2021): NGOs als besondere Akteure der Interessenvermittlung. Eine Analyse der politischen Rationalität von Nichtregierungsorganisationen. Wiesbaden: Springer.

-

Wengeler, Martin (2020): Die sprachkritische Aktion „Unwort des Jahres“ – Diskurssensibilisierung oder Medien-Hype? In: Vogel, Friedemann; Deus, Fabian (Hrsg.): Diskursinterventionen. Normativer Maßstab der Kritik und praktische Perspektiven zur Kultivierung öffentlicher Diskurse. Wiesbaden: Springer, S. 193–202.

-

Wengeler, Martin (2013): Unwörter. Eine medienwirksame Kategorie zwischen linguistisch begründeter und populärer Sprachkritik. In: Diekmannshenke, Hajo; Niehr, Thomas (Hrsg.): Öffentliche Wörter. Analysen zum öffentlich-medialen Sprachgebrauch. Stuttgart: ibidem-Verlag, S. 13–31.

Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: Weidel, Alice (2020): Klimahysterie ist das Unwort des Jahres 2019. Tweet vom 14.01.2022. URL: https://twitter.com/Alice_Weidel/status/1217020940405673984?ref_src=twsrc%5Etfw ; Zugriff: 05.03.2022.

- Abb. 2: Koch, Nurder (2021): Pushback ist Unwort des Jahres 2021. Tweet vom 12.01.2021. URL: https://twitter.com/NurderK/status/1481197584123318273 ; Zugriff: 30.11.2022.

- Abb. 3: Foodwatch (2021): Rewe gewinnt den Goldenen Windbeutel. Foodwatch. URL: https://www.foodwatch.org/de/aktuelle-nachrichten/2021/rewe-gewinnt-den-goldenen-windbeutel/ ; Zugriff: 27.02.2022.

Zitiervorschlag

Srenk, Mona (2022): Negativpreis. In: Diskursmonitor. Glossar zur strategischen Kommunikation in öffentlichen Diskursen. Hg. von der Forschungsgruppe Diskursmonitor und Diskursintervention. Veröffentlicht am 19.12.2022. Online unter: https://diskursmonitor.de/glossar/negativpreis.

DiskursGlossar

Grundbegriffe

Begriffsgeschichte

Die Begriffsgeschichte lässt sich allgemein als eine historische Methode beschreiben, die den zeitlichen Wandel der Bedeutungen von bestimmten Ausdrücken untersucht. Da einzelne Worte nie isoliert begegnen und ihre jeweiligen Bedeutungen erst im Kontext größerer sprachlicher Zusammenhänge oder semantischer Felder greifbar werden, verbindet sie sich flexibel mit anderen Methoden historischer Semantik, wie etwa der Diskursgeschichte, der Argumentationsgeschichte oder der Metaphernforschung (Metaphorologie).

Diskurssemantische Verschiebung

Mit dem Begriff der diskurssemantischen Verschiebung wird in der Diskursforschung ein Wandel in der öffentlichen Sprache und Kommunikation verstanden, der auf mittel- oder län-gerfristige Veränderung des Denkens, Handelns und/oder Fühlens größerer Gesellschafts-gruppen hinweist.

Domäne

Der Begriff der Domäne ist aus der soziologisch orientierten Sprachforschung in die Diskursforschung übernommen worden. Hier wird der Begriff dafür verwendet, um Muster im Sprachgebrauch und kollektiven Denken von sozialen Gruppen nach situationsübergreifenden Tätigkeitsbereichen zu sortieren.

Positionieren

Positionieren ist Grundbestandteil menschlicher Kommunikation. Wann immer wir miteinander interagieren und kommunizieren, bringen wir uns selbst, andere und die Objekte, über die wir sprechen, in bestimmte Relationen zueinander.

Deutungsmuster

Unter einem Deutungsmuster wird die problem- und lösungsbezogene Interpretation gesellschaftlicher und politischer Tatbestände verstanden, die Aussicht auf Akzeptanz in sozialen Gruppen hat. Der Begriff des Deutungsmusters hat Ähnlichkeit mit den Begriffen der Theorie und Ideologie. Meist werden gesellschaftlich verbreitete Leitdeutungen, die oft mit Schlagwörtern und Argumentationsmustern einhergehen (wie Globalisierung, Kapitalismus, Leistungsgesellschaft, Chancengleichheit etc.) als Beispiele für Deutungsmuster genannt.

Sinnformel

‚Wer sind wir? Woher kommen, wo stehen und wohin gehen wir? Wozu leben wir?‘ Auf diese und ähnliche existentielle Fragen geben Sinnformeln kondensierte Antworten, die in privaten wie sozialen Situationen Halt und Argumenten in politischen und medialen Debatten einen sicheren Unterbau geben können.

Praktik

Eine Praktik ist ein spezifisches, situativ vollzogenes und sinnhaftes Bündel von körperlichen Verhaltensweisen, an dem mehrere Menschen und Dinge beteiligt sein können (z. B. Seufzen, um Frust auszudrücken, oder einen Beschwerdebrief schreiben, Fußballspielen).

Kontextualisieren

Kontextualisieren wird im allgemeineren bildungssprachlichen Begriffsgebrauch verwendet, um das Einordnen von etwas oder jemandem in einen bestimmten Zusammenhang zu bezeichnen.

Narrativ

Mit der diskursanalytischen Kategorie des Narrativs werden Vorstellungen von komplexen Denk- und Handlungsstrukturen erfasst. Narrative in diesem Sinne gehören wie Schlagwörter, Metaphern und Topoi zu den Grundkategorien der Analyse von Diskursen.

Argumentation

Argumentation bezeichnet jene sprachliche Tätigkeit, in der man sich mithilfe von Gründen darum bemüht, die Richtigkeit einer Antwort auf eine bestimmte Frage zu erweisen. Das kann in ganz verschiedenen Situationen und Bereichen nötig sein, namentlich um eine poli-tische, wissenschaftliche, rechtliche, unternehmerische oder private Angelegenheit zu klären.

Techniken

AI-Washing/KI-Washing

Unter AI-Washing ist die Praxis von Unternehmen oder Organisationen zu verstehen, Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle mit dem Etikett „Künstliche Intelligenz“ (KI bzw. „Artificial Intelligence“ (AI)) zu versehen, obwohl deren tatsächlicher Einsatz von KI-Technologien entweder stark übertrieben, nur marginal vorhanden oder überhaupt nicht gegeben ist.

Dogwhistle

Unter Dogwhistle wird in Teilen der Forschung eine doppeldeutige Äußerung verstanden, die eine offene und eine verdeckte Botschaft an jeweils eine Zuhörerschaft kommuniziert.

Boykottaufruf

Der Boykottaufruf ist eine Maßnahme, die darauf abzielt, ein Ziel, also meist eine Verhaltensänderung des Boykottierten, hervorzurufen, indem zu einem Abbruch etwa der wirtschaftlichen oder sozialen Beziehungen zu diesem aufgefordert wird.

Tabuisieren

Das Wort Tabuisierung bezeichnet die Praxis, etwas Unerwünschtes, Anstößiges oder Peinliches unsichtbar zu machen oder als nicht akzeptabel zu markieren. Das Tabuisierte gilt dann moralisch als unsagbar, unzeigbar oder unmachbar.

Aus dem Zusammenhang reißen

Das Aus-dem-Zusammenhang-Reißen gehört in den Funktionskreis der Redewiedergabe bzw. der Wiedergabe kommunikativer Ereignisse. Es kann (1) als intentionale argumentativ-polemische Strategie für ganz unterschiedliche diskursive Zielsetzungen von Akteuren genutzt werden, oder (2) es kann SprecherInnen und SchreiberInnen in unbeabsichtigter, fehlerhafter Weise unterlaufen.

Lobbying

Lobbying ist eine Form strategischer Kommunikation, die sich primär an Akteure in der Politik richtet. Beim Lobbying wird ein Bündel von kommunikativen Tätigkeiten mit dem Ziel eingesetzt, die Entscheidungen von Personen mit politischem Mandat oder den Entstehungsprozess von neuen Gesetzestexten interessengeleitet zu beeinflussen.

Karten

Karten dienen dazu, Raumausschnitte im Hinblick auf ausgewählte Charakteristika so darzustellen, dass die Informationen unmittelbar in ihrem Zusammenhang erfasst und gut kommuniziert werden können. Dazu ist es notwendig, Daten und Darstellungsweisen auszuwählen und komplexe und oft umkämpfte Prozesse der Wirklichkeit in einfachen Darstellungen zu fixieren.

Pressemitteilung

Pressemitteilungen sind standardisierte Mitteilungen von Organisationen, die sich an Journalist:innen und andere Multiplikator:innen richten. Sie dienen der offiziellen und zitierfähigen Informationsweitergabe und übernehmen zugleich strategische Funktionen in der öffentlichen Kommunikation und Meinungssteuerung.

Shitstorm

Der Begriff Shitstorm beschreibt eine relativ junge Diskurskonstellation, die seit den 2010er Jahren an Bedeutung gewonnen hat und gemeinhin als Online-Wutausbruch bezeichnet wer-den kann.

Tarnschrift

Als Tarnschrift bezeichnet man unter den Bedingungen von Zensur und Verfolgungsrisiko veröffentliche Texte, die insbesondere in der strategischen Kommunikation des NS-Widerstands eine zentrale Rolle spielten.

Schlagwörter

Brückentechnologie

Ganz allgemein wird unter dem Schlagwort der Brückentechnologie sowohl in den öffentlichen Medien als auch in technisch und wirtschaftlich dominierten Kontexten eine Technologie verstanden, die zeitlich befristet eingesetzt werden soll, bevor in Zukunft der Übergang zu einer als sinnvoller eingeschätzten anderen Technologie möglich ist.

Deindustrialisierung

Der Ausdruck Deindustrialisierung (auch De-Industrialisierung oder als Verb deindustrialisieren) beschreibt im öffentlichen Sprachgebrauch eine negativ bewertete Form des Strukturwandels durch Rückgang von produzierendem Gewerbe.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit als ein Schlagwort des öffentlichen Diskurses bezieht sich ganz allgemein auf einen ressourcenschonenderen Umgang mit dem, was uns Menschen der Planet Erde bietet, mit dem Ziel, dass auch nachfolgende Generationen noch die Möglichkeit haben, ähnlich gut zu leben wie wir heute (Generationengerechtigkeit).

Echokammer

Der Begriff der Echokammer steht in seiner heutigen Verwendung vor allem im Zusammenhang mit der Nutzung Sozialer Medien. Er verweist metaphorisch auf einen digitalen Kommunikations- und Resonanzraum, in dem Mediennutzer*innen lediglich Inhalten begegnen, die ihre eigenen, bereits bestehenden Ansichten bestätigen, während abweichende Perspektiven und Meinungen ausgeblendet bzw. abgelehnt werden.

Relativieren

Der Ausdruck relativieren besitzt zwei zentrale Bedeutungsvarianten: In bildungssprachlichen und wissenschaftlichen Kontexten bezeichnet er eine analytische Praxis, bei der Aussagen, Begriffe oder Phänomene durch Bezugnahme auf andere Sachverhalte eingeordnet, differen-ziert und in ihrer Geltung präzisiert werden.

Massendemokratie

Geprägt wurde der Begriff Massendemokratie im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts von völkisch-konservativen Akteuren (prominent darunter Carl Schmitt 1926). Der Ausdruck Masse hatte damals bei den bürgerlichen Eliten eine rundum bedrohliche Assoziation.

Social Bots

Als Social Bots werden Computerprogramme bezeichnet, die in der Lage sind, in sozialen Medien Kommunikation menschlicher Nutzer*innen (teilweise) automatisiert nachzuahmen.

Kriegsmüdigkeit

Der Ausdruck Kriegsmüdigkeit bezeichnet die emotionale und physische Erschöpfung von Menschen, die einen Krieg erleben, sowie die gesellschaftliche und politische Ermüdung angesichts langanhaltender Konflikte. Er beschreibt den sinkenden Kampfeswillen bei Kriegsparteien und heute wird er auch für das wachsende Desinteresse an Kriegsthemen in Medien und Öffentlichkeit genutzt.

Woke

Der Ausdruck woke stammt aus dem afroamerikanischen Englisch und bezeichnete dort zunächst den Bewusstseinszustand der Aufgeklärtheit über die Verbreitung von rassistischen Vorurteilen und Diskriminierung unter Angehörigen ethnischer Minderheiten.

Identität

Unter Identität versteht man allgemein die Summe von Merkmalen, die Individuen oder sozialen Kollektiven – etwa Nationen, Organisationen oder sozialen Gruppen – als charakteristisch oder gar als angeboren zugeordnet werden.

Verschiebungen

Dehumanisierung

Mit Dehumanisierung bzw. Anthropomorphisierung werden solche kommunikativen Techniken und Praktiken bezeichnet, die Personen, Sachverhalten oder Gegenständen menschliche Eigenschaften ab- bzw. zusprechen. Dehumanisierung und Anthropomorphisierung können sowohl durch sprachliche Mittel als auch durch andere, z. B. bildliche, Zeichen vollzogen werden.

Kriminalisierung

Kriminalität meint ein Verhalten, das gegen ein Gesetz verstößt. Folglich bedeutet Kriminalisierung im engeren Sinne den Vorgang, durch den Verhalten ungesetzlich gemacht wird – indem Gesetze geschaffen werden.

Versicherheitlichung

In akademischen Kontexten wird Versicherheitlichung in Abgrenzung zu einem naiv-realistischen Sicherheitsverständnis verwendet. Dieses betrachtet Sicherheit als einen universell erstrebenswerten und objektiv feststellbaren Zustand, dessen Abwesenheit auf das Handeln von Akteuren zurückzuführen ist, die feindselig, kriminell, unverantwortlich oder zumindest fahrlässig agieren.

Ökonomisierung

Ökonomisierung wird in gegenwärtigen Diskursen in der Regel zur Bezeichnung von Prozessen verwendet, in denen die spezifisch wirtschaftlichen Funktions-Elemente wie Markt, Wettbewerb/Konkurrenz, Kosten-Nutzen-Kalküle, Effizienz, Gewinnorientierung in Bereiche übertragen werden, die zuvor teilweise oder ganz nach anderen Leitkriterien ausgerichtet waren

Moralisierung

Moralisierung verlagert Macht- und Interessenkonflikte in die Sphäre der Kommunikation von Achtung / Missachtung. Sie reduziert Ambivalenz zugunsten einer Polarisierung von gut und böse.

Konstellationen

Krise

Krise ist vom Wort mit fachsprachlicher Bedeutung zur Zeitdiagnose und einem zentralen Begriff der öffentlich-politischen Kommunikation geworden. Der öffentlich-politische Krisenbegriff ist dabei – unabhängig vom Gegenstand der Krise – in eine krisendiskurstypische Konstellation zur Begründung von krisenüberwindenden Handlungen eingebettet.

Partizipatorischer Diskurs

Partizipation ist mittlerweile von der Forderung benachteiligter Personen und Gruppen nach mehr Beteiligung in der demokratischen Gesellschaft zu einem Begriff der Institutionen selbst geworden: Kein Programm, keine Bewilligung mehr, ohne dass bestimmte Gruppen oder Personen dazu aufgefordert werden, für (mehr) Partizipation zu sorgen.

Skandal

Die Diskurskonstellation des Skandals zeichnet sich durch eine in den Medien aufgegriffene (bzw. durch sie erst hervorgerufene) empörte Reaktion eines erheblichen Teils der Bevölkerung auf einen tatsächlichen oder vermeintlichen Missstand aus. Die schuldhafte Verursachung dieses Missstandes wird dabei einem gesellschaftlichen Akteur zugeschrieben, dessen Handeln als ‚unmoralisch‘ gedeutet wird.

DiskursReview

Review-Artikel

Memes als moderne Propaganda – Eine sprach- und medienkritische Untersuchung

Digitale Kommunikationsformen prägen heutige gesellschaftliche Debatten weitaus stärker als die klassischen Medien. Ihr Einfluss auf die politische Meinungsbildung und die Ausbildung ideologischer Positionen ist inzwischen unverkennbar und zählt zu den markantesten Entwicklungen der digitalen Gegenwart. Besonders hervorzuheben sind Memes: Sie verbreiten sich schnell, arbeiten mit humoristischen Mitteln und verdichten komplexe Inhalte auf ein Minimum an Zeichen. In öffentlichen Diskursen werden sie daher nicht mehr als spielerisches Internetphänomen betrachtet, sondern als ernstzunehmendes Instrument politischer Kommunikation und den damit einhergehenden propagandistischen Strategien.

„Stadtbild“ – Eine gedankliche Chiffre im politischen Diskurs

Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte, und wiederholte, er habe gar nichts zurückzunehmen und wolle an dieser Politik festhalten

Musk, Zuckerberg, Döpfner – Wie digitale Monopole die Demokratie bedrohen und wie könnte eine demokratische Alternative dazu aussehen?

Die Tech-Milliardäre Musk (Tesla, X,xAI) Zuckerberg (Meta), Bezos (Amazon) oder Pichai (Alphabet) sind nicht Spielball der Märkte, sondern umgekehrt sind die Märkte Spielball der Tech-Oligopolisten geworden.

Beobachtung zum Begriff „Diplomatie“ beim Thema Ukraine im Europäischen Parlament

Von EU-Vertretern waren zur Ukraine seit 2022 vor allem Aussagen zu hören, die sich unter dem Motto „as long as it takes“ beziehungsweise „so lange wie nötig“ für die Erweiterung der militärischen Ausstattung und der Verlängerung des Krieges aussprachen. Vorschläge oder Vorstöße auf dem Gebiet der „Diplomatie“ im Sinne von ‚Verhandeln (mit Worten) zwischen Konfliktparteien‘ gab es dagegen wenige, obwohl die klare Mehrheit von Kriegen mit Diplomatie beendet wurden (vgl. z.B. Wallensteen 2015: 142)

Die Macht der Worte 4/4: So geht kultivierter Streit

DiskursReview Die Macht der Worte (4/4):So geht kultivierter Streit Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 3/4: Sprachliche Denkschablonen

DiskursReview Die Macht der Worte (3/4):Sprachliche Denkschablonen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 2/4: Freund-Feind-Begriffe

DiskursReview Die Macht der Worte (2/4): Freund-Feind-Begriffe Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 1/4: Wörter als Waffen

DiskursReviewDie Macht der Worte (1/4): Wörter als Waffen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 / 06.03.2025...

Relativieren – kontextualisieren – differenzieren

Die drei Handlungsverben relativieren, kontextualisieren, differenzieren haben gemein, dass sie sowohl in Fachdiskursen als auch im mediopolitischen Interdiskurs gebraucht werden. In Fachdiskursen stehen sie unter anderem für Praktiken, die das Kerngeschäft wissenschaftlichen Arbeitens ausmachen: analytische Gegenstände miteinander in Beziehung zu setzen, einzuordnen, zu typisieren und zugleich Unterschiede zu erkennen und zu benennen.

Wehrhafte Demokratie: Vom Wirtschaftskrieg zur Kriegswirtschaft

Weitgehend ohne Öffentlichkeit und situiert in rechtlichen Grauzonen findet derzeit die Militarisierung der ursprünglich als „Friedensprojekt“ gedachten EU statt.