DiskursGlossar

Skandalisierung

Kategorie: Techniken

Verwandte Ausdrücke: Affäre, Skandalruf

Siehe auch: Skandal, Moralisierung, Entlarven

Autor/in: Marie Freischlad und Felix Tripps

Version: 1.2 / Datum: 06.11.2023

Kurzzusammenfassung

Der Begriff Skandalisierung beschreibt eine kommunikative Technik, die darauf abzielt, Sachverhalte und damit in Zusammenhang stehende Handlungen von gesellschaftsrelevanten Akteuren wie z. B. Unternehmen, Politiker:innen oder anderen Personen des öffentlichen Lebens medienwirksam als ‚Verletzung einer geltenden moralischen Norm‘ zu bewerten. Dadurch soll bei einer relevanten Teilöffentlichkeit Entrüstung ausgelöst werden, die genutzt wird, um diese Wertung in der Medienöffentlichkeit nachhaltig durchzusetzen und so letztlich die Diskurskonstellation des Skandals herbeizuführen. Entsteht ein solcher (Medien-)Skandal, hat dies zumeist negative Konsequenzen für den skandalisierten Akteur (z. B. Imageverlust). Diese Folgeeffekte sind häufig das eigentliche Handlungsziel.

Skandalisierungen sind somit ein Werkzeug der Strategischen Kommunikation im Kampf um mediale Aufmerksamkeit, Deutungshoheit sowie Selbst- und Fremdpositionierungen als ‚gut‘ bzw. ‚böse‘. Ihre Funktionsweise basiert auf der Moralisierung von Handlungen und mit ihnen in Bezug stehenden Sachverhalten sowie deren emotionalisierende Darstellung. Sie werden häufig in der Politischen Kommunikation eingesetzt, können grundsätzlich aber in allen Diskursdomänen verwendet werden.

Erweiterte Begriffsklärung

Die Technik des Skandalisierens kann als ‚Herstellungsverfahren‘ verstanden werden, das sich insbesondere darstellerischer und sprachlicher Mittel bedient, um eine bestehende Diskurslage in die Konstellation eines Skandals zu überführen. Im Zentrum steht die medienwirksame Anprangerung eines Sachverhalts und damit in Bezug stehenden (unterlassenen) Handlungen, die als ‚Verletzung des geltenden Wertekodex‘ bewertet werden. Wird diese Deutung von einer empörungsbereiten Teilöffentlichkeit übernommen und medial (re)produziert, führt die so generierte Entrüstungsreaktion zur beabsichtigten Diskursverschiebung.

Durch das Anprangern von Handlungen und Sachverhalten als ‚moralisch verwerflich‘ erzeugen Skandalisierungen eine polarisierende Unterscheidung von ‚gut‘ und ‚böse‘ (vgl. Burkhardt 2011: 151). Ihre Handlungs- und Wirkungsmechanismen gründen sich daher insbesondere auf die Moralisierung bzw. Polarisierung, die sich kommunikativ zumeist durch eine selektive, stark komplexitätsreduzierte und zuweilen auch personalisierte Darstellung des skandalisierten Sachverhalts ausdrücken (vgl. Villinger 2014: 293).

Die Motive für den Einsatz dieser kommunikativen Technik können unterschiedlicher Natur sein und nebeneinander bestehen:

- Beispielsweise kann ein Sachverhalt mit der implizierten oder inszenierten Absicht skandalisiert werden, den angeprangerten Missstand zu beheben. Mithilfe der hervorgerufenen Empörungsreaktionen soll genug gesellschaftlicher und politischer Handlungsdruck erzeugt werden, um relevante Entscheidungsträger zur Ursachenbeseitigung zu bewegen (siehe Beispiel 2). Ob sich Skandalisierungen dafür eignen, strukturelle Missstände tatsächlich zu beheben oder ob sie zumeist auf die „Vorderbühne der Darstellungspolitik“ (Villinger 2014: 296) des „politische[n] Theater[s]“ (Käsler 1991) beschränkt bleiben, wird in der Skandalforschung allerdings hinterfragt.

- Ebenso kann die Technik des Skandalisierens gezielt angewendet werden, um dem Ansehen eines unliebsamen Akteurs (z. B. eines politischen Gegners) zu schaden und ihn – bei gleichzeitiger Selbstverortung in der ‚Gemeinschaft der Guten‘ – moralisch zu diskreditieren (vgl. Hitzler 1989). Das angestrebte Ziel kann hierbei der Imageverlust, der politischer Machtverlust oder die gesellschaftliche Ausgrenzung bzw. Sanktionierung des skandalisierten Akteurs sein. Der so motivierte Einsatz von Skandalisierungen kann beispielsweise in Wahlkampfperioden regelmäßig beobachtet werden. (siehe Beispiel 1).

- Drittens können Skandalisierungen zur Reproduktion und Festigung bestehender Moralvorstellungen und Rollenerwartungen innerhalb einer Gruppe angewendet werden (siehe Beispiel 4): Wird das Verhalten eines Gruppenmitglieds als ‚Verletzung des geltenden Wertekodex‘ skandalisiert und diese Wertung vom überwiegenden Teil der Gruppe übernommen, führt die Übernahme dieser Deutung zur Stärkung der damit als gültig gesetzten Handlungsnorm (vgl. auch Durkheim 2014: 437 ff.).

- Viertens kann es insbesondere für politische Akteure unter bestimmten Umständen aus aufmerksamkeitsökonomischen Gründen von Nutzen sein, „um die eigene Person oder aus der eigenen Person einen Skandal zu machen“ (Hitzler 1987: 24). Hitzler spricht in diesem Zusammenhang von „Selbst-Skandalisierung“ als „Aufmerksamkeitserreger“ (Hitzler 1987: 25). Durch eine bewusst anstößige Äußerung über einen Sachverhalt kann ein Akteur z. B. eine empörte Reaktion einer bestimmten Teilöffentlichkeit provozieren, um die mediale Aufmerksamkeit auf sich und den von ihm angesprochenen Sachverhalt zu lenken. Ist das Ziel der Aufmerksamkeitserregung erreicht, kann der skandalisierte Akteur anschließend kommunikativ ,zurückrudern‘, um die von ihm eingepreisten negativen Folgen der Skandalisierung gering zu halten.

Die Technik der Skandalisierung kann überall dort zielführend eingesetzt werden, wo Akteursinteressen und/oder Machtbeziehungen ausgehandelt werden und wo an moralische Wertvorstellungen angeknüpft werden kann. Daher ist sie nicht an bestimmte Gesellschaftsdomänen gebunden und kann grundsätzlich von jedem Akteur genutzt werden, der an der Herbeiführung eines Skandals ein wie auch immer geartetes Interesse hat (z. B. in Politik, Wirtschaft, Sport).

Obwohl Skandalisierungen auf vergleichsweise einfachen Handlungs- und Wirkungsmechanismen beruhen, handelt es sich dabei um einen komplexen und zugleich „fragilen“ (Bulkow/Petersen 2011: 17) Kommunikationsprozess, der in der Praxis zu komplexen Dynamiken führen kann, die nicht immer vorhersehbar sind. Um eine Diskursverschiebung mittels Skandalisierung zu ermöglichen, müssen grundsätzlich die Rollen des skandalisierenden Akteurs, der empörten Teilgesellschaft als ‚Skandalpublikum‘ sowie die des skandalisierten Akteurs aus Neckels (1989) Skandaltrirade besetzt sein (für Näheres dazu siehe Skandal). Bedingung für eine geglückte Skandalisierung ist außerdem die Übernahme der Skandalbewertung durch das Skandalpublikum (vgl. Bulkow/Petersen 2011: 14), das nur so zur Entrüstung motiviert werden kann. Da die beabsichtigte Empörungsreaktion den ‚Motor‘ des diskursiven Verschiebungsprozesses darstellt, sind auch die (massen-)mediale Aufmerksamkeit von glaubwürdigen (vgl. Dellwing 2014: 289) und reichweitestarken Akteuren und ihre (Re-)Produktion in der Berichterstattung von zentraler Bedeutung, um eine ausreichend große Teilöffentlichkeit zu mobilisieren (vgl. Bulkow/Petersen 2011: 14 f.; Burkhardt 2011: 135). Als ein weiterer Erfolgsfaktor hat sich außerdem die moralische Fallhöhe des skandalisierten Akteurs herausgestellt (vgl. Bösch 2011: 33 f.; Burkhardt 2011: 140). Je stärker ein Akteur in der öffentlichen Wahrnehmung bestimmten gesellschaftsmoralischen Normen verpflichtet ist, desto naheliegender ist die Empörungsreaktion auf einen vermeintlichen Verstoß. Kern der Skandalisierung ist allerdings die sprachliche Vermittlung der postulierten Normverletzung, sodass die Perspektivierung des Sachverhalts und eine emotionsbetonte Ereignisdarstellung entscheidend zum Ausmaß des Empörungsgeschehens beitragen.

Gängige Komplementärtechniken der Skandalisierung, die für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen und/oder dem Zweck dienen, das moralische Urteil zu legitimieren, sind auf sozialmedialer Ebene die Initiierung eines Shitstorms, Anzeige gegen den skandalisierten Akteur zu erstatten oder auf parlamentarischer Ebene die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zu bemühen.

Skandalisierte Akteure haben üblicherweise ein Interesse daran, die Entstehung eines Skandals zu verhindern und damit einhergehende negative Konsequenzen zu vermeiden. Sie reagieren darum auf ihre Skandalisierung zumeist mit kommunikativen Gegenstrategien, deren Erfolg allerdings hochgradig einzelfall- und kontextabhängig ist. Da keine von diesen eine Erfolgsgarantie in sich trägt, lassen sich lediglich eine Reihe von musterhaft wiederkehrenden Reaktionen auf Skandalisierungsversuche beschreiben:

- Geht die Skandalisierung von einem Akteur mit geringer Reichweite und Diskursmacht aus, kann es zielführend sein, sie schlicht zu ignorieren, um weitere Aufmerksamkeit auf den Skandalisierungsversuch zu vermeiden. Andernfalls kann versucht werden, die Glaubwürdigkeit der Skandalisierer durch eine Gegenskandalisierung zu untergraben, um eigene Imageschäden zu kompensieren.

- Eine weitere Gegenstrategie besteht darin, sich auf einen Deutungskampf bezüglich des skandalisierten Sachverhalts einzulassen (siehe Perspektivierung) und ein alternatives Deutungsangebot zu formulieren, das das eigene Handeln nicht als ‚moralisch verwerflich‘, sondern bspw. als ‚ehrlichen Fehler‘ oder als ‚moralisch unerheblich‘ wertet (Bagatellisierung).

- Wurde die Skandalbewertung in der Öffentlichkeit bereits weitestgehend übernommen, kann häufig die Inszenierung von Reparationshandlungen seitens des skandalisierten Akteurs wie bspw. reuevolle Entschuldigungen oder die (vermeintlichen) Korrektur des beklagten Missstandes beobachtet werden.

Beispiele

(1) Baerbocks Sachbuch und der Wahlkampf

Während des Wahlkampfs für die Bundestagswahl 2021 warf der Plagiatsgutachter Stefan Weber der Grünen-Politikerin und Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in mehreren Blogartikeln zahlreiche Urheberrechtsverletzungen in ihrem kurz zuvor veröffentlichten Sachbuch „Jetzt. Wie wir unser Land erneuern“ vor (vgl. Weber 2021). Es dauerte daraufhin nicht lange, bis diese Vorwürfe auch massenmedial aufgegriffen wurden. Angesichts der Unüblichkeit von Quellenverzeichnissen in Sachbüchern wurden die Vorwürfe in der Medienöffentlichkeit kontrovers diskutiert, und von vielen skandalisierenden Stimmen als (bezahlte) Schmutzkampagne gegen die Grünen-Politikerin gewertet (vgl. Büüsker 2021). In einigen Artikeln konnten zudem Tendenzen von medialer Gegenskandalisierung beobachtet werden.

(2) Von Arbeitsbedingungen in der Fleisch verarbeitenden Industrie

Im Juni 2020 wurde der Tönnies-Konzern im Zuge eines Covid-19-Massenausbruchs (erneut) wegen schlechter Arbeitsbedingungen und mangelhafter Wohn- und Hygienestandards in Sammelunterkünften zum Ziel von Skandalisierungshandlungen. Von den widrigen Arbeitsbedingungen, die branchenweit beklagt wurden, waren insbesondere Mitarbeiter:innen osteuropäischer Herkunft betroffen, die über Werkverträge von Subunternehmer angestellt wurden. Wegen der hohen medialen Aufmerksamkeit forcierte die Politik die Ausarbeitung eines lange geplanten und geforderten Gesetzesentwurfs, der die Arbeitssituation in der Branche verbessern sollte (vgl. Zeit Online 2020). Seit Januar 2021 ist der Einsatz von Werkvertrags- und Leiharbeitnehmern im Bereich Schlachtung, Zerlegung und Fleischverarbeitung verboten (vgl. Haufe 2020).

(3) Skandalisierung eines Facebook-Postings von AfD-Politikerin Beatrix von Storch

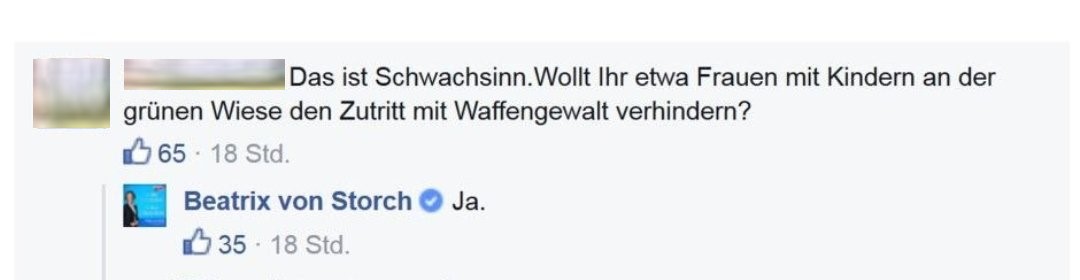

In einem Interview mit dem Mannheimer Morgen im Januar 2016 (vgl. Mack/Serif 2016) forderte die damalige Vorsitzende der Alternative für Deutschland (AfD), Frauke Petry, Deutschland müsse die illegale Einreise unregistrierter Flüchtlinge nach Deutschland notfalls mit Waffengewalt verhindern. Ihre Parteikollegin Beatrix von Storch unterstützte wenig später die Forderung, indem sie auf Facebook postete: „Wer das HALT an unserer Grenze nicht akzeptiert, der ist ein Angreifer. Und gegen Angriffe müssen wir uns verteidigen“. Daraufhin wurde von Storch von einem Facebook-User gefragt, ob sie etwa auch Frauen und Kinder mit Waffengewalt am Grenzübertritt hindern wolle und antwortete mit einem kurzen „Ja.“ (s. Abbildung).

Abb.1: Tweet von Beatrix von Storch; Antwort auf Kommentar.

Die erwartbaren Skandalisierungen dieser Äußerung ließen vor allem auf Social-Media-Plattformen wie Twitter nicht lange auf sich warten. Nur einen Tag nach ihrer Antwort ruderte von Storch daraufhin zurück und postete als Reaktion auf die Empörung: „Ich bin grundsätzlich gegen Gewalt gegen Kinder, das umfasst auch den Einsatz von Schusswaffen gegen minderjährige Migranten durch die Polizei“. Sie erklärte außerdem, dass ihre bejahende Antwort auf die Frage ein „technischer Fehler“ gewesen und sie auf ihrer Computermaus „abgerutscht“ sei (s. hierzu SpiegelOnline 2016).

Der Fall illustriert, wie sich antizipierbare Skandalisierungshandlungen anderer nutzen lassen, um durch gezielte, mutmaßlich nicht ernst gemeinte Provokationen kurzzeitig Aufmerksamkeit für die eigene Person (bzw. Partei) zu generieren.

(4) „Meine Oma, die Umweltsau“: Skandalisierungsdynamiken und Komplementärtechnik

Im Dezember 2019 löste eine vom Westdeutschen Rundfunk (WDR) produzierte und auf Facebook veröffentlichte Satire-Version des Kinderliedes „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ einen Shitstorm gegen den WDR aus. Der Sender hatte mit dem WDR-Kinderchor eine neue Version des Liedes mit verändertem Text aufgenommen, in dem die aus dem Original bekannte Oma auf die altbekannte Melodie von den Kindern nun unter anderem als Umweltsau besungen wurde. Damit sollte die seinerzeit in den Medien sehr präsente Debatte um Klimagerechtigkeit satirisch begleitet werden. Befeuert von User:innen aus dem rechten Spektrum warf eine empörte Teilcommunity auf Twitter dem Sender daraufhin Beleidigung und Respektlosigkeit gegenüber Senior:innen und die Instrumentalisierung von Kindern vor, wie es auch aus einem Tweet des damaligen NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet zusammenfassend herausgelesen werden konnte. Den Shitstorm konterte die gegenpositionierte Netzcommunity (u. a. der Satiriker Jan Böhmermann), die das Lied als Satire verteidigten (vgl. Ernst 2019). Die Reaktion des Senders, den Beitrag zu löschen und in einer Sondersendung aufzuarbeiten, in der sich Chefintendant Tom Buhrow persönlich entschuldigte, brachte ihm den Vorwurf ein, vor einem von rechts orchestrierten Shitstorm eingeknickt und den Redakteur:innen in den Rücken gefallen zu sein. Der Frage, worin der ‚eigentliche‘ Moralverstoß bestand, wurde massenmedial diskutiert und führte zu (Gegen-)Demonstrationen vor dem WDR-Gebäude (vgl. RND 2020a). Der Sender erhielt zahlreichen Anzeigen u. a. wegen öffentlicher Beleidigung oder Schmähung älterer Personen (vgl. FAZ 2020). Die AfD-Fraktion trug den Vorfall außerdem als Tagesordnungspunkt an den Kultur- und Medienausschuss des NRW-Landtag heran (vgl. RND 2020b).

Literatur

Zum Weiterlesen

-

Holly, Werner; Burkhardt, Armin; Pape, Kornelia (2003): Die Ordnung des Skandals. Zur diskurssemantischen Beschreibung eines ‚Frame‘ am Beispiel der CDU-Spendenaffäre. In: Sprache und Glaubwürdigkeit: Linguistik des politischen Skandals. Opladen: Westdeutscher Verlag.

-

Kepplinger, Mathias (2018): Medien und Skandale. Wiesbaden: Springer VS.

-

Siebert, Sandra (2011): Angeprangert!: Medien als Motor öffentlicher Empörung. Marburg: Tectum.

Zitierte Literatur

- Bösch, Frank (2011): Kampf um Normen: Skandale in historischer Perspektive. In: Bulkow, Kristin; Petersen, Christer (Hrsg.): Skandale: Strukturen und Strategien öffentlicher Aufmerksamkeitserzeugung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 29–48.

- Bulkow, Kristin; Petersen, Christer (2011): Skandalforschung: Eine methodologische Einführung. In: Bulkow, Kristin; Petersen, Christer (Hrsg.): Skandale: Strukturen und Strategien öffentlicher Aufmerksamkeitserzeugung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 9–25.

- Burkhardt, Steffen (2011): Skandal, medialisierter Skandal, Medienskandal: Eine Typologie öffentlicher Empörung. In: Bulkow, Kristin; Petersen, Christer (Hrsg.): Skandale: Strukturen und Strategien öffentlicher Aufmerksamkeitserzeugung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 131–155.

- Büüsker, Ann-Kathrin (2021): Anschuldigungen gegen Baerbock. Was hinter den Plagiatsvorwürfen steckt. In: Deutschlandfunk. Online unter: https://www.deutschlandfunk.de/anschuldigungen-gegen-baerbock-was-hinter-den-100.html#A ; Zugriff: 22.04.2023.

- Dellwing, Michael (2014): Doing Scandal: Skandal als Performativität des radikalen Beziehungsbruchs. In: Gelz, Andreas; Hüser, Dietmar; Ruß-Sattar, Sabine (Hrsg.): Skandale zwischen Moderne und Postmoderne: Interdisziplinäre Perspektiven auf Formen gesellschaftlicher Transgression. Berlin: Walter de Gruyter, S. 271–292.

- Durkheim, Émile (2014 [1912]): Die elementaren Formen des religiösen Lebens. 3. Auflage. Berlin: Verlag der Weltreligionen.

- Ernst, Anna (2019): Rundfunk-Satire: Der Kinderchor singt, der Ministerpräsident schäumt. In: Sueddetsche.de. Online unter: https://www.sueddeutsche.de/medien/wdr-umweltsau-kinderchor-satire-1.4738637 ; Zugriff: 19.10.2023.

- FAZ (2020): Lied des WDR-Kinderchors: „Umweltsau“ bleibt straffrei. In: Frankfurter Allgemeine. Online unter: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/lied-des-wdr-kinderchors-umweltsau-bleibt-straffrei-16618538.html ; Zugriff: 26.10.2023.

- Haufe (2020): Werkverträge in der Fleischindustrie. Arbeitsschutzkontrollgesetz tritt zum Jahreswechsel in Kraft. In: Haufe.de. Online unter: https://www.haufe.de/personal/arbeitsrecht/besserer-arbeitsschutz-in-der-fleischindustrie_76_521738.html ; Zugriff: 19.10.2023.

- Hitzler, Ronald (1987): Skandal: Karrierebremse oder Karrierevehikel? Inszenierungsprobleme Bonner Parlamentarier. In: Sozialwissenschaftliche Informationen, 16(1), S. 22–27.

- Hitzler, Ronald (1989): Skandal ist Ansichtssache: zur Inszenierungslogik ritueller Spektakel in der Politik. In: Ebbighausen, Rolf; Neckel, Sighard (Hrsg.): Anatomie des politischen Skandals. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, S. 334–354.

- Käsler, Dirk (1991): Der politische Skandal. Zur symbolischen und dramaturgischen Qualität von Politik. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Mack, Steffen; Serif, Walter (2016): AfD – Frauke Petry über Kontrollen an den Grenzen sowie das Verhältnis ihrer Partei zu Gewalt und Rassismus. In: Mannheimer Morgen. Online unter: https://www.mannheimer-morgen.de/politik_artikel,-politik-sie-koennen-es-nicht-lassen-_arid,751556.html ; Zugriff: 26.10.2023.

- Neckel, Sighard (1989): Das Stellhölzchen der Macht. Zur Soziologie des politischen Skandals. In: Ebbighausen, Rolf; Neckel, Sighard (Hrsg.): Anatomie des politischen Skandals. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, S. 55–80.

- RND (2020a): “Umweltsau”-Lied: 1500 demonstrieren in Köln gegen rechts. In: RedaktionsNetzwerk Deutschland. Online unter: https://www.rnd.de/politik/umweltsau-lied-1500-demonstrieren-in-koln-gegen-rechts-AZPXXO5BT4PNRJ6OH34ZDLQRB4.html ; Zugriff: 26.10.2023.

- RND (2020b): “Umweltsau”-Lied: Landtag streitet um Meinungsfreiheit. In: RedaktionsNetzwerk Deutschland. Online unter: https://www.rnd.de/medien/umweltsau-lied-landtag-streitet-um-meinungsfreiheit-LZRSA7E4H4P7AZHFHYOU77CDBE.html ; Zugriff: 26.10.2023.

- SpiegelOnline (2016): AfD-Politikerin. Storch bezeichnet Äußerung über Schüsse auf Flüchtlinge als Fehler. In: SpiegelOnline. Online unter: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-beatrix-von-storch-nimmt-aeusserung-ueber-schuesse-auf-fluechtlinge-zurueck-a-1076757.html ; Zugriff: 26.10.2023.

- Villinger, Ingeborg (2014): Riskante Wahlverwandtschaften: Medien und Skandale. In: Gelz, Andreas; Hüser, Dietmar; Ruß-Sattar, Sabine (Hrsg.): Skandale zwischen Moderne und Postmoderne. Interdisziplinäre Perspektiven auf Formen gesellschaftlicher Transgression. Berlin: De Gruyter, S. 293–304.

- Weber, Stefan (2021): Blog für wissenschaftliche Redlichkeit, Archiv für den Monat: September 2021. In: Plagiatsgutachten.com. Online unter: https://plagiatsgutachten.com/blog/2021/09/ ; Zugriff: 19.10.2023.

- Zeit Online (2020): Werkverträge. Bundesregierung will Missstände in Fleischindustrie angehen. In: Zeit Online. Online unter: https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-06/werkvertraege-fleischindustrie-toennies-arbeitssicherheit-hubertus-heil-anton-hofreiter ; Zugriff: 19.10.2023.

Abbildungsverzeichnis

- Abb.1: Tweet von Beatrix von Storch; Antwort auf Kommentar. Quelle: https://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/beatrix-von-storch-afd-vizechefin-will-polizei-sogar-auf-kinder-schiessen-lassen-14044186.html ; Zugriff: 07.11.2023.

Zitiervorschlag

Freischlad, Marie und Tripps, Felix (2023): Skandalisierung. In: Diskursmonitor. Glossar zur strategischen Kommunikation in öffentlichen Diskursen. Hg. von der Forschungsgruppe Diskursmonitor und Diskursintervention. Veröffentlicht am 06.11.2023. Online unter: https://diskursmonitor.de/glossar/skandalisierung.

DiskursGlossar

Grundbegriffe

Hegemonie

Wie der britische Politikwissenschaftler Perry Anderson 2018 in einer umfassenden, historisch weit ausgreifenden Studie zum Gebrauch des Begriffs Hegemonie und seinen Konjunkturen beschreibt, liegen die historischen Wurzeln des Begriffs im Griechischen, als Bezeichnung für Führung (eines Staatswesens) mit Anteilen von Konsens.

Diskurskompetenz

Im engeren, linguistischen Sinn bezeichnet Diskurskompetenz die individuelle sprachlich-kommunikative Fähigkeit, längere zusammenhängende sprachliche Äußerungen wie Erzählungen, Erklärungen, Argumentationen zu formulieren und zu verstehen.

Agenda Setting

Rassistisch motivierte Gewalt, Zerstörung des Regenwaldes, Gender pay gap: Damit politische Institutionen solche Probleme bearbeiten, müssen sie erst als Probleme erkannt und auf die politische Tagesordnung (Agenda) gesetzt werden. Agenda Setting wird in Kommunikations- und Politikwissenschaft als eine Form strategischer Kommunikation beschrieben, mithilfe derer Themen öffentlich Gehör verschafft und politischer Druck erzeugt werden kann.

Medien

Die Begriffe Medien/Massenmedien bezeichnen diverse Mittel zur Verbreitung von Informationen und Unterhaltung sowie von Bildungsinhalten. Medien schaffen damit eine wesentliche Grundlage für Meinungsbildung und Meinungsaustausch.

Macht

Macht ist die Fähigkeit, Verhalten oder Denken von Personen zu beeinflussen. Sie ist Bestandteil sozialer Beziehungen, ist an Kommunikation gebunden und konkretisiert sich situationsabhängig. Alle expliziten und impliziten Regeln, Normen, Kräfteverhältnisse und Wissensformationen können aus diskursanalytischer Perspektive als Machtstrukturen verstanden werden, die Einfluss auf Wahrheitsansprüche und (Sprach)Handlungen in einer Gesellschaft oder Gruppe nehmen.

Normalismus

Normalismus ist der zentrale Fachbegriff für die Diskurstheorie des Literaturwissenschaftlers Jürgen Link. Die Normalismus-Theorie fragt danach, wie sich Vorstellungen von ‚Normalität‘ und ‚Anormalität‘ als Leit- und Ordnungskategorien moderner Gesellschaften herausgebildet haben.

Wissen

Kollektives Wissen von sozialen Gruppen ist sowohl Voraussetzung als auch Ziel strategischer Kommunikation in öffentlichen Diskursen. Es wird geprägt durch individuelle Erfahrung, aber auch in Diskursgemeinschaften kommunikativ geteilt – vor allem im Elternhaus, in Peergroups und Bildungseinrichtungen sowie durch Medienkonsum.

Werbung

Werbung ist ein Kommunikationsinstrument von Unternehmen, das der Positionierung im Markt dient und je nach Situation des Unternehmens auf Einführung, Erhalt oder Ausbau von Marktanteilen und damit letztlich auf ökonomischen Gewinn abzielt.

Mediale Kontrolle

Medien werden vielfältig zur Durchsetzung von Macht verwendet. So in der Zensur, wenn eine politische Selektion des Sagbaren und des Unsagbaren stattfindet; in der Propaganda, wenn eine Bevölkerung von den Ansichten oder wenigstens der Macht einer bestimmten Gruppe überzeugt werden soll; oder in der Überwachung, die unerwünschtes Verhalten nicht nur beobachten, sondern unwahrscheinlich machen soll.

Freund- und Feind-Begriffe

Freund-, Gegner- und Feindbegriffe sind Teil der Politischen Kommunikation. Sie bilden die Pole eines breiten Spektrums von kommunikativen Zeichen, mit denen politische Akteure sich selbst und ihre politischen Gegner im Kampf um beschränkte Ressourcen auf dem diskursiven Schlachtfeld positionieren.

Techniken

Redenschreiben

Wer Reden schreibt, bereitet die schriftliche Fassung von Reden vor, die bei besonderen Anlässen gehalten werden und bei denen es auf einen ausgearbeiteten Vortrag ankommt.

Offener Brief

Bei einem offenen Brief handelt es sich um eine strategische Praktik, die genutzt wird, um Anliegen einer Person oder Gruppe öffentlich sichtbar zu machen. Die Texte, die als offene Briefe bezeichnet werden, richten sich an eine Person oder Institution und werden über Medien veröffentlicht.

Kommunikationsverweigerung

Unter dem Begriff Kommunikationsverweigerung lässt sich ein Bündel von Praktiken und Strategien fassen, die den kommunikativen Austausch zu erschweren oder zu verhindern suchen.

Flugblatt

Unter Flugblättern versteht man einseitige Druckerzeugnisse, die ursprünglich meist illustriert waren. Eng verwandt sind die mehrseitigen Flugschriften. Während Flugschriften und Flugblätter heute kostenlos verteilt werden oder zur Mitnahme ausliegen, wurden sie in der Frühen Neuzeit zunächst als Handelswaren verkauft und gingen so als frühe Massenmedien den Zeitungen voraus.

Passivierung

Unter Passivierung versteht man die Formulierung eines Satzes in einer grammatischen Form des Passivs. Das Passiv ist gegenüber dem Aktiv durch die Verwendung von Hilfsverben formal komplexer. Seine Verwendung hat unter anderem zur Folge, dass handelnde Personen im Satz nicht genannt werden müssen, was beispielsweise in Gesetzestexten für eine (gewünschte) größtmögliche Abstraktion sorgt („Niemand darf wegen seines Geschlechts […] benachteiligt oder bevorzugt werden.“ Art. 3 GG).

Aufopferungs-Topos

Als Aufopferungs-Topos wird in der Diskursforschung ein Argumentationsmuster bezeichnet, das zwei strategische Funktionen erfüllen kann: einerseits kann es dazu dienen, mit der Behauptung eines besonderen Ressourceneinsatzes (z.B. Einsatz von Geld, Zeit oder emotionaler Belastung) einen hohen Achtungswert für eine Person, eine Sache bzw. für ein Ziel zu plausibilisieren. Andererseits können Akteure besondere Privilegien (wie z.B. Wertschätzung, Entscheidungsbefugnisse und Mitspracherechte) reklamieren, wenn sie sich für eine bereits in der sozialen Bezugsgruppe hochgeschätzte Sache engagieren.

Opfer-Topos

Als Opfer-Topos bezeichnet man eine diskursive Argumentationsstrategie, bei der sich Akteure als ‚Opfer‘ gesellschaftlicher Urteilsbildung inszenieren und damit eigene Interessen – vor allem Aufmerksamkeit und Berücksichtigung von Bedürfnissen – geltend zu machen versuchen.

Analogie-Topos

Der Analogie-Topos zählt zu den allgemeinen bzw. kontextabstrakten Argumentationsmustern, die genutzt werden können, um für oder gegen eine Position zu argumentieren. Analogie-Topoi werden von verschiedenen Akteuren und Akteursgruppen strategisch eingesetzt, um eine zustimmende Haltung bei den Zielgruppen zu bewirken.

Topos der düsteren Zukunftsprognose

Der Topos der düsteren Zukunftsprognose beschreibt ein Argumentationsmuster, bei dem eine negative, dystopische Zukunft prognostiziert wird. Dabei wird auf die drohenden Folgen einer Krise oder einer allgemeinen Gefahr verwiesen, aus der eine negative Zukunft bei falschem Handeln resultieren wird.

Negativpreis

Ein Negativpreis ist eine Auszeichnung an Personen oder Organisationen (meist Unternehmen), die sich oder ihre Produkte positiv darstellen und vermarkten, ihre Versprechen aus Sicht des Preisverleihers allerdings nicht einhalten. Dabei dient der Preis durch seine Vergabe vor allem dem Zweck, Aufmerksamkeit zu erregen, mediale Präsenz auf ein Thema zu lenken und den Preisträger in seinem moralischen Image zu beschädigen.

Schlagwörter

Verfassung

Die Verfassung eines Landes (in Deutschland das Grundgesetz von 1949) steht für die höchste und letzte normative und Legitimität setzende Instanz einer staatlichen Rechtsordnung. In der offiziellen Version demokratischer Selbstbeschreibung ist es das Volk selbst, das sich in einem rituellen Gründungsakt eine Verfassung gibt.

Toxizität / das Toxische

Es ist nicht immer ganz eindeutig bestimmbar, was gemeint wird, wenn etwas als toxisch bezeichnet wird. Zeigen lässt sich zwar, dass sich die Bedeutung von ‚giftig‘ hin zu ‚schädlich‘ erweitert hat, doch die Umstände, unter denen etwas für jemanden toxisch, d. h. schädlich ist, müssen aus der diskursiven Situation heraus erschlossen werden.

Zivilgesellschaft

Im gegenwärtigen deutschen Sprachgebrauch werden so heterogene Organisationen, Bewegungen und Initiativen wie ADAC und Gewerkschaften, Trachtenvereine und Verbraucherschutzorganisationen, Umweltorganisationen und religiöse Gemeinschaften zur Zivilgesellschaft gezählt.

Demokratie

Der Ausdruck Demokratie dient häufig zur Bezeichnung einer (parlamentarischen) Staatsform und suggeriert die mögliche Beteiligung aller an den Öffentlichen Angelegenheiten. Dabei ist seine Bedeutung weniger eindeutig als es den Anschein hat.

Plagiat/Plagiarismus

Plagiarismus ist ein Begriff, der sich im öffentlichen Diskurs gegen Personen oder Produkte richten kann, um diese in zuweilen skandalisierender Absicht einer Praxis unerlaubter intermedialer Bezugnahme zu bezichtigen. Die Illegitimität dieser Praxis wird oft mit vermeintlichen moralischen Verfehlungen in Verbindung gebracht.

Fake News

Fake News wird als Schlagwort im Kampf um Macht und Deutungshoheit in politischen Auseinandersetzungen verwendet, in denen sich die jeweiligen politischen Gegenspieler und ihre Anhänger wechselseitig der Lüge und der Verbreitung von Falschnachrichten zum Zweck der Manipulation der öffentlichen Meinung und der Bevölkerung bezichtigen.

Lügenpresse

Der Ausdruck Lügenpresse ist ein politisch instrumentalisierter „Schlachtruf“ oder „Kampfbegriff“ gegen etablierte und traditionelle Medien. Dabei wird häufig nicht einzelnen Medien-Akteuren, sondern der gesamten Medienbranche vorgeworfen, gezielt die Unwahrheit zu publizieren.

Antisemitismus

Mit Antisemitismus werden gemeinhin alle jene Phänomene bezeichnet, die sich gegen das Judentum oder gegen Jüdinnen*Juden als Jüdinnen*Juden richten. Die entsprechenden Erscheinungen reichen von der bloßen Distanzierung und Behauptung jüdischer Andersartigkeit, über vollständig ausgearbeitete Weltbilder, die Jüdinnen*Juden für sämtliche Probleme verantwortlich machen, bis hin zu massiven Ausgrenzungs-, Verfolgungs- und Gewaltpraktiken.

Grammatiknazi / Grammar Nazi

Das überwiegend negativ konnotierte Schlagwort Grammatiknazi – als Übersetzung von engl. grammar nazi – wird zur Benennung von Personen verwendet, die meist in eher informellen Kontexten der öffentlichen Internetkommunikation (u. a. in Foren, Kommentarbereichen auf Nachrichtenportalen, sozialen Netzwerken) ungefragt Sprachkritik an den Äußerungen anderer (häufig fremder) Kommunikationsteilnehmer*innen üben.

Respekt

Respekt oder respektvolles Verhalten wird eingefordert für die Eigengruppe (bzw. von der Eigengruppe), für wirklich oder vermeintlich diskriminierte Gruppen, für abweichende Meinungen. Mitgemeint ist bei der Forderung nach Respekt meist eine positiv bewertete Szene der (sozialen, kulturellen, ethnischen, sexuellen etc.) Vielfalt/Diversität.

Verschiebungen

Versicherheitlichung

In akademischen Kontexten wird Versicherheitlichung in Abgrenzung zu einem naiv-realistischen Sicherheitsverständnis verwendet. Dieses betrachtet Sicherheit als einen universell erstrebenswerten und objektiv feststellbaren Zustand, dessen Abwesenheit auf das Handeln von Akteuren zurückzuführen ist, die feindselig, kriminell, unverantwortlich oder zumindest fahrlässig agieren.

Ökonomisierung

Ökonomisierung wird in gegenwärtigen Diskursen in der Regel zur Bezeichnung von Prozessen verwendet, in denen die spezifisch wirtschaftlichen Funktions-Elemente wie Markt, Wettbewerb/Konkurrenz, Kosten-Nutzen-Kalküle, Effizienz, Gewinnorientierung in Bereiche übertragen werden, die zuvor teilweise oder ganz nach anderen Leitkriterien ausgerichtet waren

Moralisierung

Moralisierung verlagert Macht- und Interessenkonflikte in die Sphäre der Kommunikation von Achtung / Missachtung. Sie reduziert Ambivalenz zugunsten einer Polarisierung von gut und böse.

Konstellationen

Skandal

Die Diskurskonstellation des Skandals zeichnet sich durch eine in den Medien aufgegriffene (bzw. durch sie erst hervorgerufene) empörte Reaktion eines erheblichen Teils der Bevölkerung auf einen tatsächlichen oder vermeintlichen Missstand aus. Die schuldhafte Verursachung dieses Missstandes wird dabei einem gesellschaftlichen Akteur zugeschrieben, dessen Handeln als ‚unmoralisch‘ gedeutet wird.

DiskursReview

Review-Artikel

Tagung 2025: „Das geht zu weit!“ Sprachlich-kommunikative Strategien der Legitimierung und Delegitimierung von Protest in öffentlichen, medialen und politischen Diskursen

„Das geht zu weit!“ Sprachlich-kommunikative Strategien der Legitimierung undDelegitimierung von Protest in öffentlichen, medialen und politischen Diskursen Tagung der Forschungsgruppe Diskursmonitor Tagung: 04. bis 5. Juni 2025 | Ort: Freie Universität...

„Remigration“ – Ein Riss im Schleier der Vagheit. Diskursive Strategien rund um das Remigrationskonzept und die Correctiv-Recherchen

Die am 10. Januar veröffentlichte Correctiv-Recherche über ein rechtes Vernetzungstreffen in Potsdam sorgte für erhebliche öffentliche Aufmerksamkeit und die größten Demonstrationen gegen Rechtsaußen seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Im Fokus der Kritik…

Neue Beiträge Zur Diskursforschung 2023

Mit Beginn des Wintersemesters laden die Forschungsgruppen CoSoDi und Diskursmonitor sowie die Akademie diskursiv ein zur Vortragsreihe Neue Beiträge Zur Diskursforschung. Als interdisziplinäres Forschungsfeld bietet die Diskursforschung eine Vielzahl an...

Tagung: Zur Politisierung des Alltags – Strategische Kommunikation in öffentlichen Diskursen (01.–03.02.2023)

Die (krisenbedingt verschärfte) Politisierung der Alltagsdiskurse stehen im Zentrum der hier geplanten Tagung. Antworten auf folgende Leitfragen sollen dabei diskutiert werden: Was sind die sozialen, medial-räumlichen und sprachlichen Konstitutionsbedingungen…

Tagung: Diskursintervention (31.01.2019–01.02.2019)

Welchen Beitrag kann (bzw. muss) die Diskursforschung zur Kultivierung öffentlicher Diskurse leisten? Was kann ein transparenter, normativer Maßstab zur Bewertung sozialer und gesellschaftlicher Diskursverhältnisse sein?

Was ist ein Volk?

Dass „Volk“ ein höchst schillernder und vielschichtiger politischer Leitbegriff der vergangenen Jahrhunderte gewesen ist (und nach wie vor ist), kann man schon daran erkennen, dass der Eintrag „Volk, Nation“ in Brunner, Conze & Kosellecks großem Nachschlagwerk zur politischen Begriffsgeschichte mehr als 300 Seiten umfasst.

Antitotalitär? Antiextremistisch? Wehrhaft!

Im Herbst 2022 veranstalteten die Sender des Deutschlandradios eine Kampagne mit Hörerbeteiligung zur Auswahl eines Themas, mit dem sich ihre sogenannte „Denkfabrik“ über das kommende Jahr intensiv beschäftigen solle. Fünf Themen standen zur Auswahl, „wehrhafte Demokratie“ wurde gewählt, wenig überraschend angesichts des andauernden Krieges in der Ukraine…

Über einige Neuzugänge im (täglich wachsenden) Repertoire bellizistischer Kampf- und Kontaminationsbegriffe

[1] Was haben die Ausdrücke »Eskalationsphobie«, »Friedensmeute« und »Lumpenpazifismus« gemeinsam? Nun, zuerst einmal den Umstand, dass alle drei verdienstvolle Neuprägungen unserer medio-politischen Klasse sind…

Schlaglichter des Kriegsdiskurses: eine kleine Inventarauswahl zum öffentlichen Sprachgebrauch im Frühjahr 2022

Spätestens seit dem Angriff und Einmarsch Russlands in der Ukraine dominiert der Krieg auch die bundesdeutschen Debatten und schlägt sich im Sprachgebrauch nieder: diskursprägende Wortfelder, Schlagwörter, Topoi…

Die Unordnung des Diskurses? Thesen zur semantischen Desorientierung in der gegenwärtigen medio-politischen Öffentlichkeit

Disclaimer I: Die nachfolgenden Zeilen sind das Zwischenergebnis kontinuierlicher gemeinsamer Beobachtungen und Diskussionen in der „Forschungsgruppe Diskursmonitor und Diskursintervention“ zu Debatten in Presse, Politik und sozialen Medien. Auch wenn diese Beobachtungen fachlich orientiert sind, liegen ihnen bisher keine systematischen Datenanalysen zugrunde.