DiskursGlossar

Werbung

Kategorie: Grundbegriffe

Verwandte Ausdrücke: Reklame, Public Relations

Siehe auch: Strategische Kommunikation, Greenwashing, Influencer / Influencerin, Propaganda, Wahlkampf, Erzählen

Autorin: Nina Janich

Version: 1.1/ Datum: 25.01.2023

Kurzzusammenfassung

Werbung ist ein Kommunikationsinstrument von Unternehmen, das der Positionierung im Markt dient und je nach Situation des Unternehmens auf Einführung, Erhalt oder Ausbau von Marktanteilen und damit letztlich auf ökonomischen Gewinn abzielt. Werbung ist daher immer und grundsätzlich persuasiv, Werbende wollen immer Einfluss nehmen auf Einstellungen und Verhaltensweisen. Hierbei wirken Werbeagenturen als Gestalter zusammen mit den Unternehmen als eigentliche Auftraggeber. Werbung ist eingebettet in weitere Kommunikationsinstrumente wie Marketing (mit weiteren Aktivitäten der Markenbildung und der Verkaufsförderung) und Public Relations (d.h. einer öffentlichen Kommunikation über weitere Leistungen des Unternehmens und seine gesellschaftliche Verantwortung).

Werbung kann klassische multimodale Formen annehmen wie Werbeanzeige, Plakat oder Kino-, Fernseh- und Hörfunkspot; sie kann aber auch über das Internet (z.B. über Unternehmens-Webseiten) und Social Media (z.B. durch Influencer:innen als moderne Testimonials bzw. ‚Marken-Zeugen‘ oder auch viral) stattfinden und verbreitet werden.

Durch ihre rhetorische Gestaltung, die grundlegend auf eine Kombination aus Wiederholung und Verfremdung setzt, spiegelt und befördert Werbung über ihre unmittelbaren ökonomischen Zwecke hinaus auch – nicht selten stereotypisierte – Lebensstilorientierungen, was sie zu einem berechtigten, aber zu oft vernachlässigten Gegenstand von Sprach- und Diskurskritik macht.

Erweiterte Begriffsklärung

Werbung dient eigentlich vor allem dazu, etwas (besser) zu verkaufen. Zum Beispiel Produkte wie Schokolade oder ein Auto. Oder Dienstleistungen wie eine Versicherung, ein Girokonto oder einen Bausparvertrag. Je nach Marktsituation kann es dabei vor allem darum gehen, ein Produkt neu einzuführen (z.B. ein neues Automodell) – oder seine Verkaufszahlen zu erhalten – oder den Marktanteil zu steigern. Da die Konkurrenz in einer Wohlstandsgesellschaft wie der unseren groß ist, es also – spätestens seit Entwicklung der Markenartikel und ihrer Bewerbung Mitte des 20. Jahrhunderts – viele Anbieter für das gleiche Produkt bzw. die gleichartige Dienstleistung gibt, stehen Unternehmen vor verschiedenen Herausforderungen:

- erst einmal die Menschen über die Existenz von X zu informieren (X = das Unternehmen, die Marke, das Produkt, das konkrete Angebot, …);

- die Menschen von einem Nutzen zu überzeugen, dass das Produkt/die Dienstleistung also zum Beispiel sinnvoll, nützlich, wichtig, lecker, gesund, preisgünstig, hochwertig usw. ist, und

- die Menschen zu überreden, dass genau dieses Angebot dem der Konkurrenz vorzuziehen ist, dass es also nicht nur auf das Produkt/die Dienstleistung selbst, sondern auch auf die Marke ankommt.

Dafür nutzen Unternehmen Werbung als Kommunikationsinstrument, meist mit Unterstützung durch professionelle Werbeagenturen, die ganze Kampagnen, aber auch einzelne Texte und Spots entsprechend den Vorgaben der Unternehmen gestalten. Unternehmen veröffentlichen (,schalten‘) zum Beispiel Anzeigen in Zeitungen/Zeitschriften oder im Internet sowie Werbespots in Kino, Fernsehen oder Radio, sie nutzen Plakate, Prospekte, Werbebriefe oder Werbemails, sie führen Verkaufsgespräche, erinnern ihre Kunden telefonisch an neue Angebote oder bezahlen Influencer, damit diese ihre Produkte verwenden und öffentlich loben. Kurz: Sie versuchen, in möglichst vielen Medien mit möglichst vielen Formaten präsent zu sein, und selbst Produktverpackungen nutzen sie zur Darstellung konkreter Produktqualitäten und zur Ansprache der Konsument:innen. Dafür geben sie nicht wenig Geld aus (weltweit seit 2018 über 600.000 Mio. Dollar pro Jahr – eine Verdopplung der Ausgaben seit dem Jahr 2000 – mit weiter steigender Tendenz; vgl. Statista 2022). In der konkreten Werbegestaltung greifen sie dabei auf eine rhetorische (also persuasive und damit hochfunktionale) Textgestaltung, auf Wörter mit positiven Bedeutungen und Assoziationsspielräumen, auf rhetorische Figuren und Anspielungen, prestigeträchtigen Fremdwortschatz (z.B. aus dem Englischen) und natürlich auf Farben, Bilder und Szenen zurück, die geeignet sind, attraktive Geschichten rund um das Produkt und seine Nutzung zu erzählen (zum werblichen Storytelling vgl. Nielsen 2019). Argumentativ wird zum Beispiel besonders gern das sog. ,Testimonial‘ genutzt, bei dem (möglicherweise auch nur angebliche) Konsument:innen das Produkt aufgrund eigener Erfahrungen loben, zum Beispiel seinen Geschmack, seine Haltbarkeit, seine Schönheit, seine Effektivität, seinen Preis. Wenn diese ‚Zeugen‘ dann auch noch Prominente sind oder sich gar ‚auskennen‘ (zum Beispiel als Profisportler mit Sportschuhen oder auch mit fitnessfördernden ‚gesunden‘ Getränken und Nahrungsmitteln, siehe Autoritäts-Topos), verstärkt das ihre Glaubwürdigkeit und damit auch die der gesamten Werbeargumentation.

Werbeargumentation funktioniert vielfach über Stereotypisierung. Denn Werbung als persuasive Form gesellschaftlicher Kommunikation steht immer unter dem Druck, zugleich Aufmerksamkeit zu erregen, Akzeptanz zu erzeugen und in Erinnerung zu bleiben (vgl. diese und weitere persuasiven Funktionen von Werbung nach Stöckl 1997: 71–77). Dies gelingt, indem einerseits aufgegriffen und wiederholt wird, was bereits gesellschaftlichen Trends und Strömungen entspricht, und indem dies andererseits zugleich verfremdet wird, um möglichst originelle, einzigartige Werbe- bzw. Markenversprechen formulieren zu können (vgl. Janich 2004). Stereotype können hier zugleich der Bestätigung und Verfestigung des ‚Trendigen‘ wie auch als Folie für mehr oder weniger überraschende Abweichungen dienen. Galt beispielsweise lange Zeit die Hausfrau, der im Haushalt von Wäsche über Putzen bis zur Familienbeköstigung alles gelingt, als Maßstab weiblicher Erfüllung, so findet sich dieses Stereotyp zwar immer noch in Ansätzen in Werbespots, doch nun gelingt der Frau dies alles noch neben ihrem Job und neben der notwendigen Erholung zwischendurch, zum Teil durch spontane Emanzipation, zum Teil aber auch durch tatkräftige Mithilfe von Mann und Kindern. Das langjährige Stereotyp der klassischen weißen Mann-Frau-1-2-Kinder-Familie wird dabei inzwischen immer häufiger aufgebrochen beispielsweise durch homosexuelle Paare mit und ohne Kinder(n) und/oder durch ethnisch gemischte Familien. Die Frage, wie werbewirksam oder auch diskursiv ‚schädlich‘ Stereotype in der Werbung sind, ist in der Forschung allerdings durchaus umstritten (vgl. z.B. die unterschiedlichen Positionen von Jürgen Bolten, Guido Zurstiege oder Inga Ellen Kastens in Janich 2019).

Um das Unternehmens- und das Markenimage zu verbessern, greifen Unternehmen neben Werbung auf ein Instrument zurück, das üblicherweise von Werbung im engeren Sinn unterschieden wird, nämlich auf Public Relations, kurz PR. Unter PR versteht man alle Kommunikationsmaßnahmen, die der Imagepflege dienen und ein Unternehmen (oder eine Marke) in ein besseres Licht rücken – und die eben nicht gleich schon konkrete Werbung darstellen, mit ihr zusammen aber ein stimmiges Bild von Unternehmen oder Marke vermitteln. Ein konkretes Instrument der PR ist beispielsweise die Pressemitteilung, mit der sich von Unternehmensseite jeweils anlassbezogen das strategische Ziel verbindet, zum Gegenstand (positiver) medialer Berichterstattung zu werden und damit die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ein anderes ist der Geschäftsbericht und dort besonders der ‚Brief an die Aktionäre‘, der durchaus auch werbend angelegt sein kann.

Ein besonderes Feld der PR-Kommunikation bezieht sich auf die Corporate Social Responsibility, kurz CSR: Die unternehmerische Verantwortung für das Gemeinwohl kann sich zum Beispiel im Nachhaltigkeitsbericht äußern, wie er in den letzten Jahren in der Wirtschaft immer größere Verbreitung gefunden hat. Es lohnt sich allerdings, genau hinzusehen, inwieweit und wofür konkret hier tatsächlich Verantwortung übernommen wird – und was eher als rhetorische Demonstration zu deuten ist (vgl. Pedersen/Voldgaard Larsen 2023). So verwendet beispielsweise das Unternehmen Nestlé, das immer wieder wegen Umwelt- und Gesundheitsschädlichkeit in die Kritik gerät, in seinem Nachhaltigkeitsbericht von 2021 besonders gern Formulierungen wie das treibt uns um, an x arbeiten wir gerade noch mit Hochdruck, wird uns in Zukunft immer mehr beschäftigen. Hier handelt es sich um ein sprachliches Verfahren, das das argumentative Gewicht auf eine noch laufende und damit zwangsläufig unabgeschlossene Entwicklung legt (‚Entwicklungstopos‘) – Verantwortung zeigt sich an solchen Stellen also noch nicht in Bezug auf Erreichtes, sondern erst einmal im Bemühen (sehr schön zu sehen im folgenden Satz aus demselben Bericht: Hier stehen wir jedoch erst am Anfang des Weges und es gibt noch viel zu tun.) (vgl. Bonour 2021).

Aus Sicht einer kritischen Diskursbetrachtung erscheinen zwei Aspekte besonders wichtig. Zumindest wenn man Werbung – verstanden als eine Art ‚Gespräch‘ zwischen Unternehmen und Gesellschaft – als ‚Stimme im Diskurs‘ und nicht nur als ökonomisches Marketing- und Kommunikationsinstrument von Unternehmen begreift: Zum einen klingen die genannten Konzepte nach einer klaren, sauberen und transparenten Trennung verschiedener Kommunikationsinstrumente und ‑zwecke, was so in der Realität meist nicht der Fall ist. Zum anderen bezweckt Werbung aus Unternehmenssicht zwar vor allem die Vermittlung zwischen Verkaufen und Kaufen, zwischen Anbieten und Nutzen, aber gesellschaftlich speist sie sich aus und bewirkt sie zugleich doch wesentlich grundlegendere(n) Orientierungen, was alles zu einem ‚guten Leben‘ gehört.

Zum ersten Punkt: Eigentlich gilt in der Kommunikation zumindest der sog. ‚Qualitätsmedien‘ (z.B. der großen Tageszeitungen wie Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Rundschau oder Süddeutsche Zeitung und Wochenzeitschriften wie ZEIT oder Der Spiegel; im Fernsehen z.B. der öffentlich-rechtlichen Sender), dass redaktionelle und werbliche Inhalte zu trennen sind. Werbung als interessengeleitete persuasive Kommunikation soll als solche also erkennbar sein, um sie vom Informations- und Neutralitätsanspruch journalistischer Nachrichten, Berichte und Reportagen unterscheiden zu können. Deshalb sind z.B. Anzeigen, die nicht wie typische Anzeigen aussehen, oft zusätzlich durch das Wort ANZEIGE (meist oben an der Seite, rechts oder links) als solche gekennzeichnet, und manche TV-Shows, in denen regelmäßig Markenprodukte vorkommen, müssen per Einblendung als Dauerwerbesendung gekennzeichnet sein. Doch zielen PR-Arbeit und Werbung der Unternehmen auch darauf ab, die Themenwahl der Redakteur:innen bis hin zur konkreten Auswahl der publizierten Informationen zu beeinflussen. Werbung und Redaktionelles verschwimmt dann. Auffällig sind solche Grenzverwischungen beispielsweise in Frauenzeitschriften, wenn die neueste Mode vorgestellt wird (weil dann natürlich konkrete Produkte wie Kleidung, Schuhe, Schmuck und Accessoires abgebildet sind, deren Herkunft/Marke genannt wird, nicht selten mit Preisangabe) (ausführlich z.B. diskutiert bei Gruner 2018: 139-143). Es gibt aber auch deutlich unauffälligere Beeinflussungen, die – ggf. unterstützt durch politische Lobbyarbeit – bis in wichtige wirtschafts- und gesellschaftspolitische Themenbereiche hineinreichen, indem Unternehmen mitsteuern, welche Themen in den Medien öffentlich wie akzentuiert aufgerufen werden. Social Media-Portale und ‑Netzwerke wie Twitter, Youtube, Instagram oder Tiktok lösen die Grenzen zwischen journalistisch recherchierten und redaktionell geprüften Inhalten gegenüber unternehmerisch lancierten Themen und Bewertungen weiter auf, weil sich hier noch sehr viel mehr Akteure mit noch weniger transparenten Interessen an der Kommunikation und öffentlichen Meinungsbildung beteiligen (Meer 2021 nennt solchermaßen verbreitete Werbung daher auch „osmotische Werbung“).

Zum zweiten Punkt: Indem Werbung ihre kommunikative Funktion der Information, Überzeugung und Überredung (d.h. der Persuasion) erfüllt, vermittelt sie zwangsläufig zugleich auch Wertvorstellungen und Orientierungsmuster. Diese werden von der Werbung zwar nicht ‚erfunden‘, sondern man greift hier auf gesellschaftliche Trends zurück – aber Werbung führt uns solche in einem beständigen ‚Kampf um Aufmerksamkeit‘ doch immer wieder vor Augen (vgl. z.B. Kautt 2012). Und zwar in einer Form, die grundsätzlich erst einmal, wenn nicht ausschließlich den Zwecken des Unternehmens dient. Dies hat Auswirkungen auf unsere Lebenswelt und unseren Alltag. Wenn zum Beispiel Autos so beworben (und natürlich auch so produziert!) werden, dass erst die Summe aus Sicherheit, Raumkomfort, Motorstärke und Robustheit im Gelände ein Auto zu einem erstrebenswerten Gegenstand machen (vgl. Beispiel 1; außerdem Reisigl 2021), dann führt dies dazu, dass SUVs auch in der Stadt immer mehr zunehmen, obwohl sie dort mit Blick auf Fußgängersicherheit, Parkplatzprobleme und das Fehlen von ‚Gelände‘ ganz offensichtlich nicht sinnvoll und im Gegenteil ausgesprochen klimaschädlich sind. Oder wenn von der Bausparkasse über den Baumarkt und das Möbelhaus bis hin zum Energieversorger Werbung so konzipiert wird, dass Menschen selbstverständlich das Ziel verfolgen (sollten), irgendwann im eigenen Haus zu wohnen (vgl. Beispiel 2; außerdem Janich 2019) – dann können diejenigen, die sich kein Haus (und oft genug nicht einmal eine geräumigere Wohnung) leisten können, dadurch systematisch unglücklich gemacht werden: eben weil sie etwas nicht/nie erreichen, was durch Werbung aber als gesellschaftlich allgemein geschätztes Lebensziel suggeriert wird. Werbung reagiert also nicht nur auf Trends, sondern generiert auch Wünsche und Erwartungen an bzw. Sehnsüchte nach bestimmten Lebensstilen, unabhängig davon, ob sich diese alle leisten können und ob sie überhaupt noch vertretbar sind in einer Zeit, in der unser Konsum und Ressourcenverbrauch bedenklich an planetare Grenzen stößt oder diese bereits überschreitet.

Was bedeutet das für das Werben und das Umworbenwerden? Wenn wir das marktwirtschaftliche Prinzip akzeptieren, das unserer Gesellschaft zugrunde liegt, dann können wir Werbung (bzw. vielmehr: denen, die Werbung machen) nicht vorwerfen, dass sie alle verfügbaren kommunikativen Mittel nutzen, um uns zu Verhaltensänderungen (z.B. zum Produktkauf) in ihrem ökonomischen Interesse zu bewegen (vgl. Janich 2012, auch für das Folgende). Dennoch kann man natürlich auch von Unternehmen und ihren Manager:innen erwarten, dass sie ihre Interessen nicht rein egoistisch auf Kosten nachfolgender Generationen verfolgen, sondern dass sie sich zu einer gemeinsamen gesellschaftlichen Verantwortung für den Erhalt des Planeten bekennen und entsprechend wirtschaftlich nachhaltig handeln (statt zum Beispiel nur so zu tun als ob: sich ökologisch besser und nachhaltiger darzustellen, als man tatsächlich mit Blick auf Ressourcengewinnung und ‑nutzung, Produktion und Verteilung ist, nennt man ‚Greenwashing‘, vgl. z.B. Stöckl/Molnar 2018).

Aber: Man kann umgekehrt auch von der Gesellschaft, also von jedem einzelnen Menschen erwarten, dass Werbung aufgrund ihrer Interessensgebundenheit anders gelesen wird als zum Beispiel die Tageszeitung, dass man ihr nicht alles glaubt und auch das Kleingedruckte (z.B. auf der Webseite oder der Produktverpackung) wahrnimmt, und dass man sich zudem über Werbung hinaus informiert, welche Verantwortung man selbst in seinem Konsum und seiner Produkt(aus)wahl heute zu tragen hat. Oder anders gesagt: Nur weil ein Unternehmen anschaulich, glaubwürdig oder optimistisch-freundlich verspricht, dass es auf Klimafreundlichkeit, faire Preise und Arbeitsbedingungen, lokale Produktion oder unschädliche Inhaltsstoffe achtet, kurz: dass es die Probleme für uns löst (vgl. Beispiel 3; außerdem Janich 2013), sind wir als Konsument:innen noch lange nicht aus unserer Verantwortung entlassen, unser Konsumverhalten täglich insbesondere im Blick auf Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit zu prüfen.

Kritik an Werbung gibt und gab es daher schon immer (vgl. Überblick bei Janich/Schüler 2020). Sie schlägt sich in der öffentlichen Kommunikation zum Beispiel nieder im sogenannten Adbusting, Anti-Branding, Anti-Campaigning oder Subvertising, wie es beispielweise in der kanadischen Zeitschrift Adbusters (https://www.adbusters.org/) betrieben wird. Auch Greenpeace kommentierte schon vor etwa 13 Jahren einen RWE-Spot zu alternativen Energien („VoRWEg gehen“) kritisch, indem die idyllisch animierten Darstellungen eines ökologischen Energie-Riesen durch konkrete Zahlen widerlegt wurden („VONWEGEN RWE – Verarschen lassen wir uns nicht!“; siehe kommentierten Spot). Eine andere Möglichkeit ist die Verleihung von Negativpreisen für irreführende Werbeversprechen oder Greenwashing – zum Beispiel verleihen die Deutsche Umwelthilfe e.V. jährlich den Goldenen Geier und Foodwatch Deutschland den Goldenen Windbeutel für die jeweils dreistesten Umwelt- bzw. Werbelügen des Jahres. Werbung (selbst) als kritisches Instrument gerät dagegen schnell an ihre Grenzen, was die ihr gesellschaftlich zugestandenen Funktionen betrifft – die Benetton-Kampagnen der 1990er Jahre beispielsweise, die mit entsprechenden Fotoplakaten auf Krieg, Armut, Hunger u.a. aufmerksam machen wollten, stießen weitgehend auf Protest oder Unverständnis und damit ins Leere (vgl. Gawert/Middel 1994, Toscani 1998).

Beispiele

(1) SUV-Werbung – Mercedes GLA

Abb. 1: Mercedes Benz: Freiheit ist ansteckend.

Werbetext: Freiheit ist ansteckend.

Der neue GLA. Ab 15. März [2014] bei Ihrem Mercedes-Benz-Partner.

Suchende haben ein Zuhause. Die Integralsitze des neuen GLA geben den richtigen Halt für eine dynamische Entdeckungstour – ganz gleich ob offroad oder online. Dank COMAND Online hat der kompakte SUV das Web immer an Bord und sichert Ihnen den Kontakt zur Außenwelt – egal wohin es Sie verschlägt. www.mercedes-benz.com/gla

Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 9,9-5,2/6,1-3,7/7,5-4,3 l/100 km; CO2-Emmissionen kombiniert: 175-114 mg/km; Effizienzklasse D-A.

Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen der Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Das abgebildete Fahrzeug enthält Sonderausstattungen.

Die Beispielanzeige von Mercedes ist sehr typisch für SUV-Werbung, die mit Abbildungen von unwegsamem Gelände für die SUV-typische Geländegängigkeit wirbt (Freiheit), diese aber zugleich in ihrer Wildheit abmildert, weil das Auto rundum Sicherheit (ein Zuhause, den richtigen Halt, sichert Kontakt zur Außenwelt) verspricht. Die Aufnahme des Modells leicht von unten lässt es dominant und sozusagen ‚unnahbar‘ erscheinen. Die dynamische Entdeckungstour, die hier mehr durch die umgebende Landschaft als durch die statische Fahrzeugdarstellung suggeriert wird, bezieht sich dabei zugleich auf die im Bild angedeutete, dabei aber sehr unaufregende Offroad-Situation als auch – metaphorisch – auf die permanente Verfügbarkeit des Webs (ganz gleich ob offroad oder online). Kritische Leser:innen müssten sich also fragen, warum eigentlich der Kontakt zur Außenwelt permanent gesichert sein muss, wenn doch das Auto zugleich als das Instrument beworben wird, sich von dieser abzusondern. (Ähnlich wird auch für den Opel Mokka X argumentiert mit der Schlagzeile WLAN bis in die Wildnis). Andere Anzeigen, die solche SUVs in städtischer Umgebung zeigen (z.B. den Audi Q3 Quattro in einer Häuserschlucht mit der Schlagzeile Querstadtein und dem Slogan Wo ein Q ist, ist auch ein Weg) verdeutlichen diese Ambivalenz mittels einer anderen Werbestrategie – immer aber geht es hier um Autos, die eben nicht primär der Bewältigung eines wirklich unwegsamen Geländes dienen (wie es vielleicht Förster:innen, Jäger:innen oder Bauern/Bäuerinnen brauchen können), sondern die vor allem Sicherheit – bis hin zu einem womöglich suggerierten Vorfahrtsrecht – gegenüber einer (womöglich bedrohlichen) Außenwelt bieten; und dies nicht nur durch den Fahrkomfort, sondern auch durch Vernetzung mit allen möglichen virtuellen Welten. (Zu SUV-Werbung vgl. auch Reisigl 2021).

(2) Eigenheimwerbung – Hornbach

Abb. 2: Hornbach: Keiner spürt es so wie Du.

Baumarkt-Werbung wie diese (Keiner spürt es so wie Du.) führt zu einer Überhöhung des Eigenheims, in dem die/der Besitzer:in – fast schon religiös anmutend – zur/zum Erschaffer:in von Selbstbewirktem wird (hier eines Terrassenbaus; in einem anderen Spot wird ein Gartenhaus gebaut; in einem weiteren Spot spürt ein Hausbesitzer die Renovierungsbedürftigkeit seines Hauses wie Verletzungen am eigenen Leib). Hier wird zwar – ähnlich wie bei der Bausparen-Werbung zum Beispiel der LBS (Dein Weg ins eigene Zuhause. Kriegst du hin.) – auch Eigeninitiative und Eigenleistung beworben, doch bezieht sich diese durchgängig auf das Ziel, einmal ein – meist freistehendes und von einem Garten umgebenes – Haus zu besitzen. Alternativen hierzu werden keine visualisiert oder sprachlich propagiert – einzig die Ikea-Werbung wirbt hin und wieder mit und für kleine Wohnungen, in denen umso ordentlicher und effektiver Eigentum verstaut werden muss. (Zu einer Analyse von Eigenheim-Werbung im weiteren Sinn vgl. auch Janich 2019).

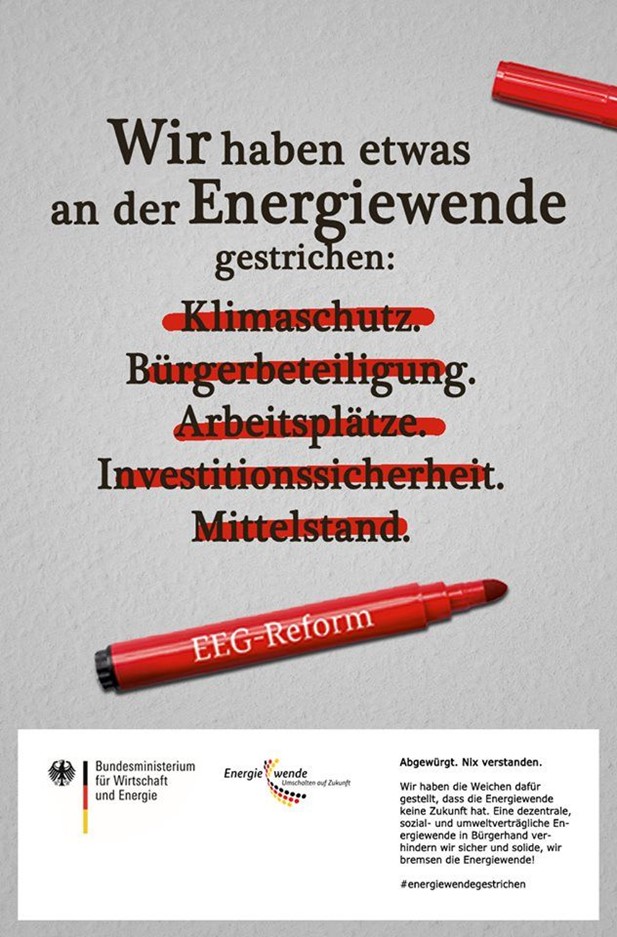

(3) Energiewende-Werbung der Bundesregierung (3a) und Kritik daran durch den BUND und den SFV Solarenergie Förderverein (3b)

Abb. 3a: Bundeministerium für Wirtschaft und Energie: Wir haben etwas an der Energiewende gestrichen.

Abb. 3b: Adbusting: Wir haben etwas an der Energiewende gestrichen.

Durch die Übernahme des ungefähren Designs der amtlichen Werbung für die Energiewende erzielen BUND und SFV mit ihrem Adbusting einerseits Wiedererkennung, andererseits Irritation. Wo das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vage bleibt, indem es mit der EEG-Reform nur Nachteile gestrichen habe, werden die Kritiker an der EEG-Reform (Abgewürgt. Nix verstanden) konkret, indem sie zahlreiche konkrete Aspekte aufführen, die durch die EEG-Reform tatsächlich gestrichen würden (wie Klimaschutz, Bürgerbeteiligung oder Arbeitsplätze). Ähnlich vage-beruhigend – auch durch Einbezug der Leser:innen in ein ambiges Wir – argumentieren auch Energieversorger häufig für ihren Einsatz erneuerbarer Energien (zum Beispiel EnBW mit Wir machen das schon oder die schweizerische EWZ mit So einfach/entspannt wird die Energiewende. Gemeinsam machen wir’s möglich) – laut solcher Werbung scheint es so zu sein, dass kundenseitig die ‚richtige‘ Wahl des ‚richtigen‘ (d.h. verantwortlich handelnden) Energieversorgers ausreicht, um unsere Energieprobleme zu lösen, der eigene Energieverbrauch rückt damit aus dem Fokus. (Zur genaueren Analyse von Energie- und Nachhaltigkeitswerbung vgl. z.B. Janich 2013).

Literatur

Zum Weiterlesen

- Janich, Nina (2013): Werbesprache. Ein Arbeitsbuch. Mit einem Beitrag von Jens Runkehl. Tübingen: Narr.

- Willems, Herbert (Hrsg.) (2002): Die Gesellschaft der Werbung. Kontexte und Texte. Produktionen und Rezeptionen. Entwicklungen und Perspektiven. Wiesbaden: Westdt. Verl.

- Zurstiege, Guido (2007): Werbeforschung. Konstanz: UVK.

- Zurstiege, Guido (2015): Medien und Werbung. Wiesbaden: Springer Fachmedien.

Zitierte Literatur und Belege

- Bonour, Yvonne (2021): Konsistenz in der Nachhaltigkeitskommunikation – Eine diskurslinguistische Untersuchung am Beispiel des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé. Online unter: https://www.linglit.tu-darmstadt.de/media/linglit/fachgebiete/germanistische_linguistik/Masterarbeit_Bonour_Konsistenz_der_Nachhaltigkeitskommunikation_von_Nestle.pdf ; Zugriff: 27.12.2022.

- Gawert, Johannes; Middel, Reinhard (1994): Werbung ohne Tabu? Pro und Contra zur Benetton-Werbung. Frankfurt am Main: Gemeinschaftswerk der Evang. Publizistik.

- Gruner, Paul-Hermann (2018): Die suggestive Konfiguration von „Weiblichkeit“. Frauenzeitschriften, Doing Gender und die Kontinuität tradierter Rollenstereotype. Wiesbaden: Springer Fachmedien.

- Janich, Nina (2004): Wiederholung und Verfremdung – Strategien in Werbung und Werbesprache. In: Der Sprachdienst, Heft 3–4, Jg. 48, S. 73–78.

- Janich, Nina (2012): Möglichkeiten und Grenzen einer sprachkritischen Betrachtung von Werbung. In: Aptum. Zeitschrift für Sprachkritik und Sprachkultur, Heft 2 (Special Issue „Werbung. Kultur und Kritik“), Jg. 8, S. 97–111.

- Janich, Nina (2013): „Allem gewachsen“ – Der Klimadiskurs und seine kulturelle Steuerung durch die Wirtschaftswerbung. In: Martin Nielsen et al. (Hrsg.): Nachhaltigkeit in der Wirtschaftskommunikation. Wiesbaden: Springer, S. 49–69.

- Janich, Nina (2019): Spießer? Text-Bild-Diskurse und Stereotypen in der deutschen Eigenheim-Werbung. In: Eva Gredel et al. (Hrsg.): Ökonomie und Bildmedien. Bilder als Ausdrucksressource zur Konstruktion von Wissen. Berlin; Boston: de Gruyter, S. 74–91.

- Janich, Nina (Hrsg.) (2019): Stereotype in Marketing und Werbung. Interdisziplinäre Perspektiven auf kulturspezifische Wissensrepräsentationen. Wiesbaden: Springer.

- Janich, Nina; Schüler, Dominic (2020): Werbekommunikation und Werbesprache. In: Niehr, Thomas; Kilian, Jörg; Schiewe, Jürgen (Hrsg.): Handbuch Sprachkritik. Stuttgart: J.B. Metzler, S. 343–352.

- Kautt, York (2012): Werbekommunikation aus soziologischer Sicht. In: Nina Janich (Hrsg.): Handbuch Werbekommunikation. Sprachwissenschaftliche und interdisziplinäre Zugänge. Tübingen: Francke, S. 411–422.

- Meer, Dorothee (2021): Hybridisierung und Ausdifferenzierung durch die Hypermedien – Osmotische Werbung und Medienwandel am Beispiel alter und neuer Textsorten. In: Stefan Hauser et al. (Hrsg.): Methoden kontrastiver Medienlinguistik. Bern: Peter Lang, S. 241–257.

- Nielsen, Martin (2019): Mehrebenen-Storytelling in der Werbung. Zur Hierarchisierung von Werbegeschichten aus narrativer Perspektive. In: Heinemann, Sabine (Hrsg.): Werbegeschichte(n). Markenkommunikation zwischen Tradition und Innovation. Wiesbaden: Springer, S. 129–146.

- Pedersen, Anne G.; Voldgaard Larsen; Aase (2023): Zur Rhetorik im Kontext von Corporate Social Responsibility (CSR). In: Janich, Nina; Pappert, Steffen; Roth Kersten S. (Hrsg.): Handbuch Werberhetorik. Boston; Berlin: De Gruyter, S. 79–96.

- Reisigl, Martin (2021): Weniger ist mehr! Diskurskritische Betrachtungen zur Rhetorik der Automobilität. In: Deutsche Sprache, Heft 4/2021, S. 252–367.

- Statisa (2022): Prognose der Werbeausgaben weltweit. Online unter: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/74622/umfrage/prognose-der-werbeausgaben-weltweit / ; Zugriff: 23.01.2023.

- Stöckl, Hartmut (1997): Werbung in Wort und Bild. Textstil und Semiotik englischsprachiger Anzeigenwerbung. Frankfurt am Main: Lang.

- Stöckl, Hartmut; Molnar, Sonja (2018): Eco-Advertising. The Linguistics and Semiotics of Green(-Washed) Persuasion. In: Alwin Fill/Hermine Penz (Hrsg.): The Routledge Handbook of Ecolinguistics. New York; Abingdon: Routledge, S. 261–276.

- Toscani, Oliviero (1998): Die Werbung ist ein lächelndes Aas. Köln: Bollmann.

Onlinequellen

- Zeitdiebemagazin Youtube-Kanal (2012): greenpeace RWE Spot Energieriese. Online unter: https://www.youtube.com/watch?v=DPWZS6MXohM ; Zugriff: 23.01.2023

- Deutsche Umwelthilfe: Negativpreis Goldener Geier. Online unter: https://www.duh.de/goldenergeier/ ; Zugriff: 23.01.2023.

- Foodwatch: Negativpreis Goldener Windbeutel. Online unter: https://www.foodwatch.org/de/informieren/goldener-windbeutel/ ; Zugriff; 23.01.2023.

Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: Mercedes Benz: Freiheit ist ansteckend. URL: https://group-media.mercedes-benz.com/marsMediaSite/de/instance/ko/Kampagne-zur-Markteinfuehrung-des-neuen-Mercedes-Benz-GLA.xhtml?oid=9918318 ; Zugriff: 23.01.2023.

- Abb. 2: Hornbach: Keiner pürt es so wie Du. Agentur Heimat. URL: https://www.unicconsult.com/maik-richter-geschaeftsfuehrer-der-agentur-heimat-berlin-im-gespraech-mit-herrn-professor-riekhof/ ; Zugriff: 23.01.2023.

- Abb. 3a: Bundeministerium für Wirtschaft und Energie: Wir haben etwas an der Energiewende gestrichen. URL: https://de.blog.milkthesun.com/die-eeg-reform-bringt-vor-allem-eines-nachteile/ ; Zugriff: 23.01.2023.

- Abb. 3b: Adbusting: Wir haben etwas an der Energiewende gestrichen. URL: https://photovoltaikbuero.de/pv-buero-blog/vom-hoffnungstraeger-zum-suendenbock-teil-2/ ; Zugriff: 23.01.2023.

Zitiervorschlag

Janich, Nina (2022): Werbung. In: Diskursmonitor. Glossar zur strategischen Kommunikation in öffentlichen Diskursen. Hg. von der Forschungsgruppe Diskursmonitor und Diskursintervention. Veröffentlicht am 25.01.2023. Online unter: https://diskursmonitor.de/glossar/werbung.

DiskursGlossar

Grundbegriffe

Begriffsgeschichte

Die Begriffsgeschichte lässt sich allgemein als eine historische Methode beschreiben, die den zeitlichen Wandel der Bedeutungen von bestimmten Ausdrücken untersucht. Da einzelne Worte nie isoliert begegnen und ihre jeweiligen Bedeutungen erst im Kontext größerer sprachlicher Zusammenhänge oder semantischer Felder greifbar werden, verbindet sie sich flexibel mit anderen Methoden historischer Semantik, wie etwa der Diskursgeschichte, der Argumentationsgeschichte oder der Metaphernforschung (Metaphorologie).

Diskurssemantische Verschiebung

Mit dem Begriff der diskurssemantischen Verschiebung wird in der Diskursforschung ein Wandel in der öffentlichen Sprache und Kommunikation verstanden, der auf mittel- oder län-gerfristige Veränderung des Denkens, Handelns und/oder Fühlens größerer Gesellschafts-gruppen hinweist.

Domäne

Der Begriff der Domäne ist aus der soziologisch orientierten Sprachforschung in die Diskursforschung übernommen worden. Hier wird der Begriff dafür verwendet, um Muster im Sprachgebrauch und kollektiven Denken von sozialen Gruppen nach situationsübergreifenden Tätigkeitsbereichen zu sortieren.

Positionieren

Positionieren ist Grundbestandteil menschlicher Kommunikation. Wann immer wir miteinander interagieren und kommunizieren, bringen wir uns selbst, andere und die Objekte, über die wir sprechen, in bestimmte Relationen zueinander.

Deutungsmuster

Unter einem Deutungsmuster wird die problem- und lösungsbezogene Interpretation gesellschaftlicher und politischer Tatbestände verstanden, die Aussicht auf Akzeptanz in sozialen Gruppen hat. Der Begriff des Deutungsmusters hat Ähnlichkeit mit den Begriffen der Theorie und Ideologie. Meist werden gesellschaftlich verbreitete Leitdeutungen, die oft mit Schlagwörtern und Argumentationsmustern einhergehen (wie Globalisierung, Kapitalismus, Leistungsgesellschaft, Chancengleichheit etc.) als Beispiele für Deutungsmuster genannt.

Sinnformel

‚Wer sind wir? Woher kommen, wo stehen und wohin gehen wir? Wozu leben wir?‘ Auf diese und ähnliche existentielle Fragen geben Sinnformeln kondensierte Antworten, die in privaten wie sozialen Situationen Halt und Argumenten in politischen und medialen Debatten einen sicheren Unterbau geben können.

Praktik

Eine Praktik ist ein spezifisches, situativ vollzogenes und sinnhaftes Bündel von körperlichen Verhaltensweisen, an dem mehrere Menschen und Dinge beteiligt sein können (z. B. Seufzen, um Frust auszudrücken, oder einen Beschwerdebrief schreiben, Fußballspielen).

Kontextualisieren

Kontextualisieren wird im allgemeineren bildungssprachlichen Begriffsgebrauch verwendet, um das Einordnen von etwas oder jemandem in einen bestimmten Zusammenhang zu bezeichnen.

Narrativ

Mit der diskursanalytischen Kategorie des Narrativs werden Vorstellungen von komplexen Denk- und Handlungsstrukturen erfasst. Narrative in diesem Sinne gehören wie Schlagwörter, Metaphern und Topoi zu den Grundkategorien der Analyse von Diskursen.

Argumentation

Argumentation bezeichnet jene sprachliche Tätigkeit, in der man sich mithilfe von Gründen darum bemüht, die Richtigkeit einer Antwort auf eine bestimmte Frage zu erweisen. Das kann in ganz verschiedenen Situationen und Bereichen nötig sein, namentlich um eine poli-tische, wissenschaftliche, rechtliche, unternehmerische oder private Angelegenheit zu klären.

Techniken

AI-Washing/KI-Washing

Unter AI-Washing ist die Praxis von Unternehmen oder Organisationen zu verstehen, Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle mit dem Etikett „Künstliche Intelligenz“ (KI bzw. „Artificial Intelligence“ (AI)) zu versehen, obwohl deren tatsächlicher Einsatz von KI-Technologien entweder stark übertrieben, nur marginal vorhanden oder überhaupt nicht gegeben ist.

Dogwhistle

Unter Dogwhistle wird in Teilen der Forschung eine doppeldeutige Äußerung verstanden, die eine offene und eine verdeckte Botschaft an jeweils eine Zuhörerschaft kommuniziert.

Boykottaufruf

Der Boykottaufruf ist eine Maßnahme, die darauf abzielt, ein Ziel, also meist eine Verhaltensänderung des Boykottierten, hervorzurufen, indem zu einem Abbruch etwa der wirtschaftlichen oder sozialen Beziehungen zu diesem aufgefordert wird.

Tabuisieren

Das Wort Tabuisierung bezeichnet die Praxis, etwas Unerwünschtes, Anstößiges oder Peinliches unsichtbar zu machen oder als nicht akzeptabel zu markieren. Das Tabuisierte gilt dann moralisch als unsagbar, unzeigbar oder unmachbar.

Aus dem Zusammenhang reißen

Das Aus-dem-Zusammenhang-Reißen gehört in den Funktionskreis der Redewiedergabe bzw. der Wiedergabe kommunikativer Ereignisse. Es kann (1) als intentionale argumentativ-polemische Strategie für ganz unterschiedliche diskursive Zielsetzungen von Akteuren genutzt werden, oder (2) es kann SprecherInnen und SchreiberInnen in unbeabsichtigter, fehlerhafter Weise unterlaufen.

Lobbying

Lobbying ist eine Form strategischer Kommunikation, die sich primär an Akteure in der Politik richtet. Beim Lobbying wird ein Bündel von kommunikativen Tätigkeiten mit dem Ziel eingesetzt, die Entscheidungen von Personen mit politischem Mandat oder den Entstehungsprozess von neuen Gesetzestexten interessengeleitet zu beeinflussen.

Karten

Karten dienen dazu, Raumausschnitte im Hinblick auf ausgewählte Charakteristika so darzustellen, dass die Informationen unmittelbar in ihrem Zusammenhang erfasst und gut kommuniziert werden können. Dazu ist es notwendig, Daten und Darstellungsweisen auszuwählen und komplexe und oft umkämpfte Prozesse der Wirklichkeit in einfachen Darstellungen zu fixieren.

Pressemitteilung

Pressemitteilungen sind standardisierte Mitteilungen von Organisationen, die sich an Journalist:innen und andere Multiplikator:innen richten. Sie dienen der offiziellen und zitierfähigen Informationsweitergabe und übernehmen zugleich strategische Funktionen in der öffentlichen Kommunikation und Meinungssteuerung.

Shitstorm

Der Begriff Shitstorm beschreibt eine relativ junge Diskurskonstellation, die seit den 2010er Jahren an Bedeutung gewonnen hat und gemeinhin als Online-Wutausbruch bezeichnet wer-den kann.

Tarnschrift

Als Tarnschrift bezeichnet man unter den Bedingungen von Zensur und Verfolgungsrisiko veröffentliche Texte, die insbesondere in der strategischen Kommunikation des NS-Widerstands eine zentrale Rolle spielten.

Schlagwörter

Brückentechnologie

Ganz allgemein wird unter dem Schlagwort der Brückentechnologie sowohl in den öffentlichen Medien als auch in technisch und wirtschaftlich dominierten Kontexten eine Technologie verstanden, die zeitlich befristet eingesetzt werden soll, bevor in Zukunft der Übergang zu einer als sinnvoller eingeschätzten anderen Technologie möglich ist.

Deindustrialisierung

Der Ausdruck Deindustrialisierung (auch De-Industrialisierung oder als Verb deindustrialisieren) beschreibt im öffentlichen Sprachgebrauch eine negativ bewertete Form des Strukturwandels durch Rückgang von produzierendem Gewerbe.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit als ein Schlagwort des öffentlichen Diskurses bezieht sich ganz allgemein auf einen ressourcenschonenderen Umgang mit dem, was uns Menschen der Planet Erde bietet, mit dem Ziel, dass auch nachfolgende Generationen noch die Möglichkeit haben, ähnlich gut zu leben wie wir heute (Generationengerechtigkeit).

Echokammer

Der Begriff der Echokammer steht in seiner heutigen Verwendung vor allem im Zusammenhang mit der Nutzung Sozialer Medien. Er verweist metaphorisch auf einen digitalen Kommunikations- und Resonanzraum, in dem Mediennutzer*innen lediglich Inhalten begegnen, die ihre eigenen, bereits bestehenden Ansichten bestätigen, während abweichende Perspektiven und Meinungen ausgeblendet bzw. abgelehnt werden.

Relativieren

Der Ausdruck relativieren besitzt zwei zentrale Bedeutungsvarianten: In bildungssprachlichen und wissenschaftlichen Kontexten bezeichnet er eine analytische Praxis, bei der Aussagen, Begriffe oder Phänomene durch Bezugnahme auf andere Sachverhalte eingeordnet, differen-ziert und in ihrer Geltung präzisiert werden.

Massendemokratie

Geprägt wurde der Begriff Massendemokratie im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts von völkisch-konservativen Akteuren (prominent darunter Carl Schmitt 1926). Der Ausdruck Masse hatte damals bei den bürgerlichen Eliten eine rundum bedrohliche Assoziation.

Social Bots

Als Social Bots werden Computerprogramme bezeichnet, die in der Lage sind, in sozialen Medien Kommunikation menschlicher Nutzer*innen (teilweise) automatisiert nachzuahmen.

Kriegsmüdigkeit

Der Ausdruck Kriegsmüdigkeit bezeichnet die emotionale und physische Erschöpfung von Menschen, die einen Krieg erleben, sowie die gesellschaftliche und politische Ermüdung angesichts langanhaltender Konflikte. Er beschreibt den sinkenden Kampfeswillen bei Kriegsparteien und heute wird er auch für das wachsende Desinteresse an Kriegsthemen in Medien und Öffentlichkeit genutzt.

Woke

Der Ausdruck woke stammt aus dem afroamerikanischen Englisch und bezeichnete dort zunächst den Bewusstseinszustand der Aufgeklärtheit über die Verbreitung von rassistischen Vorurteilen und Diskriminierung unter Angehörigen ethnischer Minderheiten.

Identität

Unter Identität versteht man allgemein die Summe von Merkmalen, die Individuen oder sozialen Kollektiven – etwa Nationen, Organisationen oder sozialen Gruppen – als charakteristisch oder gar als angeboren zugeordnet werden.

Verschiebungen

Dehumanisierung

Mit Dehumanisierung bzw. Anthropomorphisierung werden solche kommunikativen Techniken und Praktiken bezeichnet, die Personen, Sachverhalten oder Gegenständen menschliche Eigenschaften ab- bzw. zusprechen. Dehumanisierung und Anthropomorphisierung können sowohl durch sprachliche Mittel als auch durch andere, z. B. bildliche, Zeichen vollzogen werden.

Kriminalisierung

Kriminalität meint ein Verhalten, das gegen ein Gesetz verstößt. Folglich bedeutet Kriminalisierung im engeren Sinne den Vorgang, durch den Verhalten ungesetzlich gemacht wird – indem Gesetze geschaffen werden.

Versicherheitlichung

In akademischen Kontexten wird Versicherheitlichung in Abgrenzung zu einem naiv-realistischen Sicherheitsverständnis verwendet. Dieses betrachtet Sicherheit als einen universell erstrebenswerten und objektiv feststellbaren Zustand, dessen Abwesenheit auf das Handeln von Akteuren zurückzuführen ist, die feindselig, kriminell, unverantwortlich oder zumindest fahrlässig agieren.

Ökonomisierung

Ökonomisierung wird in gegenwärtigen Diskursen in der Regel zur Bezeichnung von Prozessen verwendet, in denen die spezifisch wirtschaftlichen Funktions-Elemente wie Markt, Wettbewerb/Konkurrenz, Kosten-Nutzen-Kalküle, Effizienz, Gewinnorientierung in Bereiche übertragen werden, die zuvor teilweise oder ganz nach anderen Leitkriterien ausgerichtet waren

Moralisierung

Moralisierung verlagert Macht- und Interessenkonflikte in die Sphäre der Kommunikation von Achtung / Missachtung. Sie reduziert Ambivalenz zugunsten einer Polarisierung von gut und böse.

Konstellationen

Krise

Krise ist vom Wort mit fachsprachlicher Bedeutung zur Zeitdiagnose und einem zentralen Begriff der öffentlich-politischen Kommunikation geworden. Der öffentlich-politische Krisenbegriff ist dabei – unabhängig vom Gegenstand der Krise – in eine krisendiskurstypische Konstellation zur Begründung von krisenüberwindenden Handlungen eingebettet.

Partizipatorischer Diskurs

Partizipation ist mittlerweile von der Forderung benachteiligter Personen und Gruppen nach mehr Beteiligung in der demokratischen Gesellschaft zu einem Begriff der Institutionen selbst geworden: Kein Programm, keine Bewilligung mehr, ohne dass bestimmte Gruppen oder Personen dazu aufgefordert werden, für (mehr) Partizipation zu sorgen.

Skandal

Die Diskurskonstellation des Skandals zeichnet sich durch eine in den Medien aufgegriffene (bzw. durch sie erst hervorgerufene) empörte Reaktion eines erheblichen Teils der Bevölkerung auf einen tatsächlichen oder vermeintlichen Missstand aus. Die schuldhafte Verursachung dieses Missstandes wird dabei einem gesellschaftlichen Akteur zugeschrieben, dessen Handeln als ‚unmoralisch‘ gedeutet wird.

DiskursReview

Review-Artikel

„Stadtbild“ – Eine gedankliche Chiffre im politischen Diskurs

Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte, und wiederholte, er habe gar nichts zurückzunehmen und wolle an dieser Politik festhalten

Musk, Zuckerberg, Döpfner – Wie digitale Monopole die Demokratie bedrohen und wie könnte eine demokratische Alternative dazu aussehen?

Die Tech-Milliardäre Musk (Tesla, X,xAI) Zuckerberg (Meta), Bezos (Amazon) oder Pichai (Alphabet) sind nicht Spielball der Märkte, sondern umgekehrt sind die Märkte Spielball der Tech-Oligopolisten geworden.

Beobachtung zum Begriff „Diplomatie“ beim Thema Ukraine im Europäischen Parlament

Von EU-Vertretern waren zur Ukraine seit 2022 vor allem Aussagen zu hören, die sich unter dem Motto „as long as it takes“ beziehungsweise „so lange wie nötig“ für die Erweiterung der militärischen Ausstattung und der Verlängerung des Krieges aussprachen. Vorschläge oder Vorstöße auf dem Gebiet der „Diplomatie“ im Sinne von ‚Verhandeln (mit Worten) zwischen Konfliktparteien‘ gab es dagegen wenige, obwohl die klare Mehrheit von Kriegen mit Diplomatie beendet wurden (vgl. z.B. Wallensteen 2015: 142)

Die Macht der Worte 4/4: So geht kultivierter Streit

DiskursReview Die Macht der Worte (4/4):So geht kultivierter Streit Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 3/4: Sprachliche Denkschablonen

DiskursReview Die Macht der Worte (3/4):Sprachliche Denkschablonen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 2/4: Freund-Feind-Begriffe

DiskursReview Die Macht der Worte (2/4): Freund-Feind-Begriffe Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 1/4: Wörter als Waffen

DiskursReviewDie Macht der Worte (1/4): Wörter als Waffen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 / 06.03.2025...

Relativieren – kontextualisieren – differenzieren

Die drei Handlungsverben relativieren, kontextualisieren, differenzieren haben gemein, dass sie sowohl in Fachdiskursen als auch im mediopolitischen Interdiskurs gebraucht werden. In Fachdiskursen stehen sie unter anderem für Praktiken, die das Kerngeschäft wissenschaftlichen Arbeitens ausmachen: analytische Gegenstände miteinander in Beziehung zu setzen, einzuordnen, zu typisieren und zugleich Unterschiede zu erkennen und zu benennen.

Wehrhafte Demokratie: Vom Wirtschaftskrieg zur Kriegswirtschaft

Weitgehend ohne Öffentlichkeit und situiert in rechtlichen Grauzonen findet derzeit die Militarisierung der ursprünglich als „Friedensprojekt“ gedachten EU statt.

Tagung 2025: „Das geht zu weit!“ Sprachlich-kommunikative Strategien der Legitimierung und Delegitimierung von Protest in öffentlichen, medialen und politischen Diskursen

„Das geht zu weit!“ Sprachlich-kommunikative Strategien der Legitimierung undDelegitimierung von Protest in öffentlichen, medialen und politischen Diskursen Tagung der Forschungsgruppe Diskursmonitor Tagung: 04. bis 5. Juni 2025 | Ort: Freie Universität Berlin...