DiskursGlossar

Zensur

Kategorie: Techniken

Verwandte Ausdrücke: Bewertung, Disziplinierung, Grenzen, Kontrolle, Tabu, Verbot

Siehe auch: Argumentation, Verfassung, Mediale Kontrolle

Autor: Friedrich Markewitz

Version: 1.0 / Datum: 20.08.2025

Kurzzusammenfassung

Zensur sowie die Praktik des Zensierens sind Machtpraktiken der Einschränkung, Kontrolle und des Verbots von Besitz oder Rezeption von Kunstwerken, Medien, aber auch von Äußerungen bzw. einzelnen Sätzen, Sprüchen, Phrasen bis hin zu Wörtern. Zensur bewegt sich seit jeher im Spannungsfeld zwischen individueller Freiheit und gesellschaftlicher Kontrolle. Auf der einen Seite steht das Recht des Einzelnen, sich künstlerisch, politisch oder anderweitig frei auszudrücken. Auf der anderen Seite stehen gesellschaftliche, vor allem religiöse und staatliche Institutionen, die den Schutz der Gemeinschaft sicherstellen sollen oder dies zumindest behaupten. Dabei berufen sich solche Institutionen auf aus ihrer Sicht (bedrohte) moralische Werte oder Einstellungen, zu deren Schutz abweichende Darstellungen kontrolliert werden sollen. Dabei kann Zensur vielgestaltig ausgeübt werden und ebenso vielgestaltige Folgen nach sich ziehen: Innerhalb stark reglementierter Diskurse kommt es vielfach zu Formen der Vor- als zumeist Selbstzensur, um von den entsprechenden Institutionen potenziell zu beanstandende Aspekte gar nicht erst aufkommen zu lassen. Meist setzt Zensur allerdings nach der Produktion von Inhalten an und reicht von der Erschwerung der Zugänglichkeit, durch z. B. Altersbeschränkung, bis zu vollständigen Verboten des Besitzes und Vertriebes. Zensur kann daher lediglich von denjenigen – zumeist Institutionen – ausgeübt werden, die über gesellschaftliche oder staatliche bzw. rechtliche Macht verfügen. Zensur bleibt selten unwidersprochen und provoziert Gegenhandlungen, z. B. des individuellen Widersetzens oder Umgehens von Verboten bis hin zu überindividuellen Formen des Protests und Widerstands.

Von der Praktik des Zensierens abzugrenzen ist die Verwendung des Wortes Zensur als Schlagwort und Topos, mit dem im öffentlichen Diskurs mitunter der Vorwurf erhoben wird, ‚unliebsame‘ Meinungsäußerungen zu unterdrücken oder einzuschränken (siehe auch Sprachpolitik).

Erweiterte Begriffsklärung

Aus historisch-einordnender Perspektive ist Zensur „so alt wie die Literatur, und die Praxis, Bücher zu zensieren, zu verbieten oder zu verbrennen […] mehr als 2000 Jahre alt“ (Schütz 1990: 9). Die Praktik des Bücherverbrennens hat dabei eine besonders lang belegte Verbindung zur Zensur (vgl. ebd.: 10). Dies zeigt sich schon anhand des Datums der ersten literarisch bezeugten Bücherverbrennung, die „415 oder 411 v. Chr. auf dem Marktplatz von Athen statt[fand] und […] Schriften des bedeutenden Sophisten Protagoras [betraf]“ (ebd.: 27). Die Zensur vor allem literarischer Schriften, später auch anderer Formen des künstlerischen und politischen Ausdrucks ist durch die Geschichte hinweg ebenso bekannt wie von den Produzierenden der zensierten Objekte akzeptiert (vgl. ebd.: 59–67) – in bestimmten Fällen finden sich gar offizielle Archivierungen von Zensurobjekten, wie in Frankreich, wo es ab 1810 in der Bibliothèque Nationale eine eigene Sektion

gab, in der

unzüchtige und obszöne Werke […] archivier[t] und gleichzeitig vor der Öffentlichkeit [verschlossen wurden] […], die bald unter dem Namen Entfer ‚Hölle‘ geführt wurde. (Shattuck 2003: 292, Hervorhebung im Original)

Etymologisch ist Zensur nach dem DWDS (DWDS o. J.) vom lateinischen censura, einer Überprüfung bis Überwachung des Inhaltes von Schriften, abgeleitet und hat im Laufe der Zeit eine Bedeutungsverengung erfahren. Noch im Wörterbuch der Brüder Grimm (vgl. Bd. 31, Sp. 634–635) bedeutet Zensur nicht nur die uns bekannte Überwachung von Schriften des Buchdrucks und der Presse (später auch anderer medialer Realisierungen, von denen die Wörterbuchautor*innen noch nichts wissen konnten), sondern auch die kirchliche Aufsicht über Leben und Lehre. Andere geschichtliche Bedeutungsfacetten umfassen deutlicher kritisch-bewertende Elemente, die sich nur noch indirekt in der Ausdrucksbedeutung erhalten haben; in dem Sinne, dass Zensur oft nach zuvor erfolgter Prüfung und damit einem Bewertungsvorgang stattfindet. Bezogen auf den deutschen Sprach- und Kulturraum wird Zensur oft mit historischen Zeiten oder aber, in der neueren Geschichte, mit den totalitären bzw. repressiven Staatsformen des 20. Jahrhunderts (vor 1945 dem ‚Dritten Reich‘ und nach 1945 der DDR) assoziiert. Dabei ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass Zensurpraktiken bis in die Moderne auch in demokratischen Gesellschaften regelmäßig stattgefunden haben und stattfinden: Noch in den Jahren „zwischen 1981 und 1988 gab es Hunderte von Polizeieinsätzen, gerichtet gegen Buchhandlungen und Verlage“ (Schütz 1990: 199), wobei vor allem „nach pornographischen Schriften“ (ebd.: 200) gesucht wurde. Auch die Zensurwelle angeblich gewaltverherrlichender Horror- und Actionfilme in den 1980ern und 1990ern ließe sich an dieser Stelle anführen (siehe Beispiel 2).

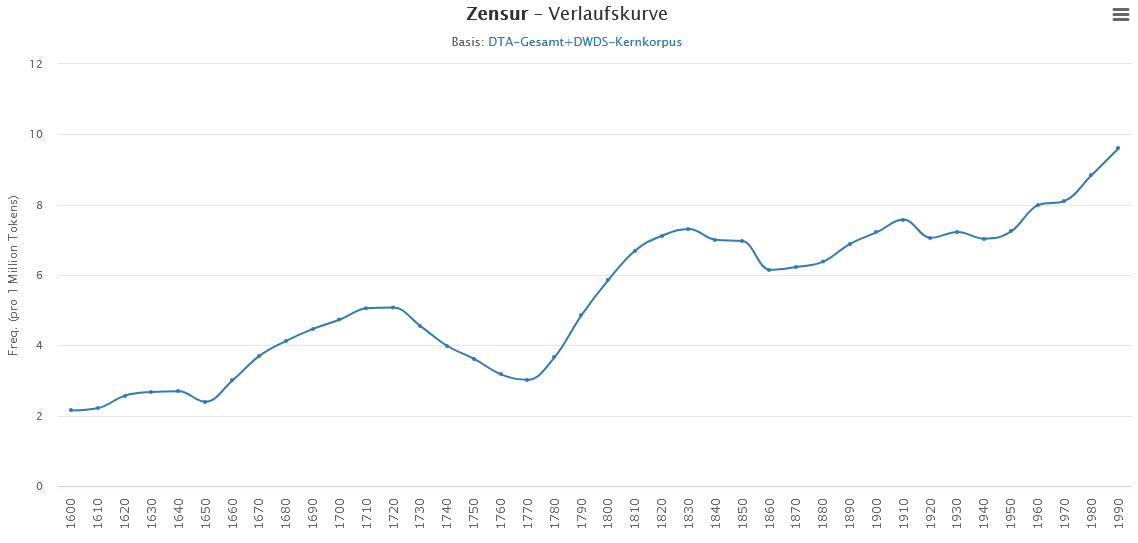

In der Moderne und Postmoderne ist Zensur zu einer Art politischem wie kulturellem Schlagwort geworden, vermittels dessen Diskursakteure auf vermeintliche wie tatsächliche Angriffe gegen die Redefreiheit und Meinungsäußerung aufmerksam machen wollen (siehe auch Sprachpolitik). Ironischerweise kann es der Fall sein, dass Empörung über angebliche Zensur selbst der Beginn restriktiver sowie zensierender Maßnahmen ist, gegen die protestiert wurde; man denke an genderbezogene Sprachverwendungsdebatten, die oft mit dem Vorwurf beginnen, sich nicht mehr frei äußern zu können und mit Zensurmaßnahmen enden, die Formen des Genderns verbieten. Der zunehmenden Verschärfung gesellschaftlicher und politischer Kommunikation entsprechend zeigt sich eine Zunahme der Verwendung des Ausdrucks durch die Jahrhunderte (siehe Abb. 1). Konträr zu geschichts- wie kulturwissenschaftlichen Studien, die von einer stetigen Liberalisierung von Gesellschaften ausgehen, erweckt dies eher den Eindruck, in repressiveren Zeiten zu leben – eine potenzielle Folge überhitzter gesellschaftlicher und politischer Debatten um Fragen der Möglichkeiten und Grenzen von Meinungsäußerungen.

Abb. 1: Verlaufskurve Verwendungshäufigkeit des Lexems Zensur aus dem DWDS (o. J.).

Sowohl aus historischer als auch gegenwärtiger Perspektive wurde Zensur zumeist von einigen wenigen Akteuren bzw. Akteursgruppen und zugleich mit oft ähnlichen Mitteln ausgeübt. Wird Zensur durch Gesetze durchgesetzt, stehen vor allem Staat und Politik bzw. entsprechende Institutionen dahinter. Wird Zensur mit Bezug auf Sitten und Moral vollzogen, so ging das über Jahrhunderte oft von der Kirche bzw. kirchlich-religiösen Institutionen aus (vgl. Shattuck 2003: 18). Das soll nicht heißen, dass sich Motive, Argumentationen, Strategien sowie Ziele beider nicht überschnitten und gerade in der Moderne und Postmoderne auch Staat und Politik mit sittlichen bzw. moralischen Gründen zensiert hätten. Insbesondere die Kirche hat sich als der wohl mächtigste Zensor der Geschichte erwiesen (vgl. Schütz 1990: 5), mit einer „erste[n] Ermächtigung zur Ausübung kirchlicher Zensur über gedruckte Bücher […] aus dem Jahr 1479“ (ebd.: 17). Kirchliche Zensur richtete sich gegen ketzerische Schriften (vgl. ebd.: 19), sollte sich aber im Laufe der Zeit auch auf politische Meinungen auswirken, wie im Fall Martin Luthers (vgl. ebd.: 19). Vor allem der „Index librorum prohibitorum“ ist zu nennen – eine Übersicht indizierter und damit verbotener Texte, die bis ins 20. Jahrhundert aktualisiert wurde (die „letzte amtliche Neuausgabe stammt aus dem Jahr 1948“; ebd.: 22). Inzwischen – „seit 1966“ (ebd.: 22) – gilt er lediglich als Vorschlag bzw. Gewissensprüfung. Anhand des schwindenden Einflusses des Index ist die ebenfalls geminderte Rolle der Kirche als Zensor erkennbar. Inzwischen ist es vornehmlich der Staat bzw. sind es staatliche Institutionen, die Zensur ausüben und durchzusetzen.

Dass dem Staat eine so zentrale Rolle hinsichtlich der Zensur zukommt, hat unmittelbar etwas mit den Voraussetzungen und Bedingungen der Implementierung und Durchsetzung zensierender Maßnahmen zu tun. Zensur muss legitimiert werden oder zumindest als legitimiert erscheinen. Diese Legitimation kann, vor allem in demokratischen Gesellschaften, nur durch die Akzeptanz eines wie auch immer gearteten Machtmonopols garantiert werden, wie es der Staat innehat. Zensur gehört so zu den wesentlichen staatlichen Machtdiskursstrategien (vgl. Foucault 1983: 19), die verfolgt und durchgesetzt werden können vermittels des rechtlichen (über Gesetze, Verordnungen, Erlässe etc.) sowie gewaltbezogenen (über verschiedene Ausprägungen polizeilicher Institutionen) Monopols des Staates. Nur der Staat kann nicht nur Regeln und Verfahren der Zensur festlegen sowie kodifizieren, sondern ebenso die Durchsetzung und zuletzt die Bestrafung bei Verstößen gegen Zensurgesetze anordnen sowie delegierend ausführen.

Aufgrund der langen Geschichte der Zensur, über die verschiedenen Staatssysteme sowie Kultur- und Gesellschaftsformen hinweg, ist es kaum überraschend, dass sich unterschiedliche Arten und Typen von Zensur ausgebildet haben. Konstitutiv lassen sich zwei Formen unterscheiden: a) Vorab- bzw. Präventivzensur und b) nachträgliche Zensur (Schütz 1990: 14) sowie quer dazu liegende c) Zensurdimensionen.

- Nachträgliche Zensur erscheint vielfach als die Gängigste und ist auch die Form, die am meisten beschrieben wurde (siehe zudem Beispiel 2 und 3): Ein Buch, ein (z. B. Zeitschriften-)Artikel, ein Musikstück, ein Film etc. wird produziert und dann, aus verschiedensten Gründen und auf unterschiedlichste Art und Weise nachträglich, aufgrund bestimmter Vorgaben, zensiert. Die Zensur erstreckt sich von Schwärzungen einzelner Ausdrücke, Textpassagen oder ganzer Bücher, über Kürzungen von Filmen oder Bearbeitungen der Tonspur bei Musikstücken bis zu Verboten des Vertriebes und Besitzes dieser Medien. Auch private Unternehmen können freiwillig Nachzensuren vornehmen, um eine höhere Kommerzialität ihrer Produkte zu erreichen. So ist es z. B. in Amerika üblich, zensierte Songversionen auf den Markt zu bringen, da nur diese von bestimmten Radiosendern gespielt werden. Dies kann kuriose Folgen der Miss- oder Unverständlichkeit nach sich ziehen, wie im Fall der nachträglich zensierten Radiofassung des Songs WAP (Wet Ass Pussy) der Künstlerinnen Cardi B und Megan Thee Stallion von 2020 (vgl. https://www.youtube.com/watch?v=jelgdpCXlec), der aufgrund umfassender Zensuren durch Löschungen auf der Tonspur inhaltlich nahezu unverständlich wird und zudem seine provokante Kraft verliert.

- Auch die Vorab- bzw. Präventivzensur ist vielgestaltig. In Zeiten der Buchzensur war es jahrhundertelang üblich, dass „Bücher […], bevor sie gedruckt werden konnten, bestimmten Behörden zur Prüfung vorgelegt werden [mußten]“ (Schütz 1990: 14). Da dies Autor*innen bewusst war, ist ebenfalls mit Formen der Selbstzensur zu rechnen, um gar nicht erst zensurrelevante Probleme zu bekommen. Dies zeigt sich auch unter anderen Umständen, z. B. auf algorithmisch kuratierten Plattformen wie X (früher Twitter). Um keine Account- oder Tweet-einschränkungen fürchten zu müssen, werden potenziell problematische Ausdrücke, die durch Suchalgorithmen gefunden werden können, zensiert: durch Abwandlungen (corn statt porn, grape statt rape), Weglassungen oder Überschreibungen (D*ckpic statt Dickpic, s-icicde statt suicide) oder den Einsatz von Emojis (Katzen-Emoji, um auf Vagina zu verweisen, Trauben-Emoji für den Ausdruck grape, der wiederum für rape steht). Auf den ersten Blick scheinen solche Techniken im hohen Maße funktional, doch zeigen sich ethische Probleme, wie etwa die Trivialisierung von Verbrechen wie Vergewaltigung durch die Verwendung von Emojis oder des Ausdrucks grape.

- Quer zu den beiden Zensurarten liegen unterschiedliche Zensurdimensionen, wobei vor allem zwischen politischer, militärischer, religiöser, moralischer und kultureller Zensur unterschieden wird. Trennscharf sind diese allerdings nicht abgrenzbar, gehen doch z. B. staatliche und militärische Zensur Hand in Hand, wenn Zensur aus Gründen nationaler Sicherheit durch Schwärzungen von Dokumenten vorgenommen wird. Ebenso beruft sich religiöse Zensur meist auf moralische oder kulturelle Begründungsmuster und steht diesen Formen der Zensur nahe, um z. B. den Zugang zu moralisch verwerflichen Inhalten (in den meisten Fall bedeutet das Medien, die explizite Gewaltszenen und/oder sexuelle Darstellungen enthalten) zu behindern oder zu verbieten.

Im Rahmen von Zensurmaßnahmen werden von den zentralen Akteuren, früher Kirche und Staat, heutzutage vornehmlich Staat, hinsichtlich sprachlich-kommunikativer Realisierungsformen ähnliche kommunikative Strategien verwendet. Insbesondere in demokratischen Staatssystemen und Gesellschaften wird Zensur in den allermeisten Fällen argumentativ begründet, da entsprechende Freiheitseinschränkungen (des Ausdrucks ebenso wie der Rezeption oder des Besitzes) der Begründung bedürfen. In diktatorischen Staatssystemen und Gesellschaften kann dies ebenfalls der Fall sein – auch die Nationalsozialisten argumentierten teilweise für Zensur mit Scheinargumenten, z. B., dass bestimmte Autor*innen und Werke das deutsche Volk korrumpieren würden (vgl. Schütz 1990: 11). Es lassen sich aber auch Zensurmaßnahmen schlichtweg über Behauptungen ihrer Notwendigkeit sowie Ankündigungen ihrer Implementierung durchsetzen. Vielgestaltig wird der Schutz-Topos aufgerufen und so für den Schutz vornehmlich Minderjähriger vor sittlich und moralisch verrohenden und verstörenden Inhalten plädiert. Dazu werden vielfach widerlegte bis problematisierte Medienwirkungsthesen als angebliche wissenschaftliche Begründungen für Zensur herangezogen:

- Die Stimulationsthese, die davon ausgeht, dass „Gewaltdarstellung zur Enthemmung [führt] und […] zur Nachahmung aggressiver Modellhandlungen [reizt]“ (Riepe 2005: 169).

- Die Habitualisierungsthese, die besagt, dass der regelmäßige Konsum „zur so genannten ‚entsittlichen Verrohung‘ [führt]“ (Riepe 2005: 170).

Zensur kann rasch ausgenutzt und zu repressiven Zwecken, wie der Unterdrückung unliebsamer Äußerungen, eingesetzt werden. Wertneutral beschrieben, gehört allerdings auch dies zu ihren Funktionen. Die Buchzensuren im ‚Dritten Reich‘ hatten zum Beispiel nicht nur das Ziel, „eine ganze Generation mißliebiger Schriftsteller aus dem Gedächtnis der Deutschen zu streichen“ (Serke 1980: 396), sondern konnten dieses Ziel „beinahe“ (Weidermann 2009: 9) auch erreichen. Dergestalt erwies und erweist sich Zensur als wirksames Instrument der Unterdrückung oder zumindest des Unsichtbar-Machens von Äußerungen, Medien etc. Dies hat auch mit der subversiven, kritischen, alternativen Kraft der zu zensierenden Phänomene zu tun. Schon Foucault (1991: 33) hat darauf verwiesen,

daß die Verbote, Schranken, Schwellen und Grenzen die Aufgabe haben, das große Wuchern des Diskurses zumindest teilweise zu bändigen, seinen Reichtum seiner größten Gefahren zu entkleiden und seine Unordnung so zu organisieren, daß das Unkontrollierbarste vermieden wird. (Foucault 1991: 33)

Positiver gewendet kann Zensur ebenfalls dem Schutz bestimmter Akteure oder Akteursgruppen dienen, die durch die Rezeption für sie ungeeigneter Inhalte irritiert bis geschädigt werden könnten. Insbesondere der Jugendschutz und die daraus erwachsenen Zensuren können bis zu einem gewissen Grad hierzu gezählt werden.

Aufgrund der repressiven Konsequenzen und Funktionen von Zensur ist ihr selten unwidersprochen begegnet worden, so dass sich unterschiedliche Gegenstrategien ausmachen lassen. Da Zensur zu den zentralen staatlichen Machtdiskursstrategien zählt, gilt auch hier die Foucaultsche Erkenntnis, dass Macht und Widerstand untrennbar miteinander verbunden und aufeinander angewiesen sind: „Wo es Macht gibt, gibt es Widerstand“ (Foucault 1983: 96) und Widerstand wirkt unmittelbar machtverändernd: „er nötigt mit seiner Wirkung die Machtverhältnisse dazu, sich zu verändern“ (Foucault 2005: 308). Widerstand oder auch Protest gegen Zensur ist selbst in totalitären bis restriktiven gesellschaftlichen Staatssystemen anzutreffen, wie z. B. anhand der Weißen-Blätter-Proteste in China (siehe Abb. 2), die gegen die staatlichen Covid-Maßnahmen gerichtet waren. Protestierende hielten während dieser weiße Blätter hoch, um auf zensierende Einschränkungen hinzuweisen (weiße Blätter, weil man sich nicht mehr bzw. ansonsten kritisch äußern konnte). Bis zu einem gewissen Grad kann man auch Formen der präventiven Selbstzensur oder anderweitig bewusst kryptisch oder ambivalent gestalteter Kommunikation (siehe dazu auch Beispiel 4) als Gegenstrategien beschreiben.

Abb. 2: Foto aus taz-Artikel vom 02.12.2022: Neue Protestbewegung in China. Leere weiße Blätter (URL: https://taz.de/Neue-Protestbewegung-in-China/!5897233/).

Beispiele

(1) Zensurausnahme als politisches Machtmittel

Mitten in den Zoll- und Handelskrieg mit China gießt US-Präsident Donald Trumps Vize noch Öl in das Feuer. Bereits letzten Donnerstag bezeichnete J.D. Vance die Einwohner des Landes als „chinesische Bauern“. Die Äußerungen aus einem Interview mit dem rechten Fernsehsender Fox News sorgen seit Tagen im chinesischen Internet für Empörung und Spott […]

Wie „CNN“ berichtet, gehen Ausschnitte des Vance-Interviews in den chinesischen Sozialen Medien viral. Viele Nutzer greifen Vance für seine selbsterklärte „Hinterwäldler“-Herkunft in Ohio an. Von Armut und Drogenproblemen seiner Familie berichtet er in seinem autobiografischen Buch „Hillbilly-Elegie“ (zu Deutsch: Hinterwäldler-Elegie). (Schulz 2025)

Oft wird Zensur erst dann sichtbar, wenn gegen sie verstoßen wird oder Ausnahmen gemacht werden. So auch im Fall des eskalierenden Zoll- und Handelskrieges zwischen der amerikanischen Donald Trump Regierung und China im Frühjahr 2025. Im April hatte der Vizepräsident J. D. Vance mehrfach despektierliche Äußerungen über die chinesische Bevölkerung (chinesische Bauern), z. B. in entsprechenden Interviews, verbreitet. Eigentlich wäre erwartbar gewesen, dass diese Äußerungen nicht von Chines*innen rezipiert werden können, übt die chinesische Regierung doch eine umfassende Zensur auf das Internet aus, um so zu kontrollieren und zu regulieren, was Chines*innen im Netz aufrufen und so konsumieren können. Weltweit bekannt geworden ist das chinesische Internetzensursystem u. a. „im Rahmen der Olympischen Sommerspiele 2008 in Peking, als die ausländischen Reporter im Olympischen Pressezentrum in ihren jeweiligen Medien über den blockierten Zugang zu internationalen Nachrichtenwebseiten berichteten“ (Becker 2011: 31). Doch machte die chinesische Regierung in dem Fall Vance eine überraschende Ausnahme und ließ diese zu. Damit wird aber an dieser Stelle nicht nur bzw. weniger die ansonsten harte Zensurpolitik der chinesischen Regierung offenkundig. Zugleich zeigt sich die politische Macht, Zensurmaßnahmen zu kontrollieren und, wie in diesem Fall, zu lockern, ergoss sich doch über Tage hinweg Häme und Spott über Vance. Ein eindrückliches Beispiel nicht nur für die Komplexität und den Möglichkeitsspielraum zensierender Maßnahmen, sondern ebenso deren Macht- und Einflusspotenzial.

(2) Ausschnitt aus dem Beschlagnahmungsbeschluss des Films Hostel 2 von 2008

In dem gegenständlichen Film werden Gewalttätigkeiten gegenüber Menschen in menschenverachtender Weise geschildert und dargestellt. Der Tatbestand des § 131 Abs. 1 Satz 1 StGB ist erfüllt. Da der Film „Hostel 2″ aus einer Aneinanderreihung lang ausgespielter, sadistischer Handlungsweisen besteht, werden exemplarisch zwei Szenen, die den Tatbestand des § 131 StGB erfüllen dargestellt:

(Laufzeit ca. 50 Minuten): Eine der Hauptdarstellerinnen (Lorna) hängt nackt, kopfüber an einer Kette und schreit vor Angst. Eine andere Frau legt sich nackt unter Lorna und schneidet mit einer Sense in deren Körper. Der Betrachter hört die Schreie der Gefolterten. Die Täterin wälzt sich – offensichtlich sexuell stimuliert – im herabtropfenden Blut. Diese Szene zeigt dem Betrachter in menschenunwürdiger Art und Weise einen der Schächtung vergleichbaren Foltermord, der der sexuellen Erregung des Täters dienen soll. Sie ist grausam im Sinne des § 131 Abs.1 StGB. Zudem kommt in ihr eine menschenverachtende und rücksichtslose Tendenz zum Ausdruck, da grausame und unmenschliche Vorgänge gezeigt werden, um beim Betrachter ein sadistisches Vergnügen am Geschehen zu vermitteln […]. Der Film kann auch nicht die Grundrechte der Kunstfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 und der Meinungsfreiheit nach Art. 5 Abs.1 Grundgesetz in Anspruch nehmen. Die Intensität und die Häufung der Gewaltdarstellung sprechen dagegen. Eine Handlung besitzt der Film nicht. Er besteht aus einer Aneinanderreihung von Gewaltexzessen. Sozialkritische Ansätze, wie sie die Bundesprüfstelle erwähnt, sind nicht gegeben. Vielmehr prägen Gewalt- und Tötungshandlungen das mediale Geschehen. Gewalt wird selbstzweckhaft und detailliert dargestellt, ihre Anwendung legitimiert und gerechtfertigt. Eine solche Botschaft widerspricht dem Gebot die Menschenwürde zu achten. Da überdies eine offensichtliche Jugendgefährdung gegeben ist, haben die Grundrechte aus Art. 5 GG zurückzutreten.

Aufgrund seines Inhalts ist der Spielfilm „Hostel 2″ – Extended Version – als Schrift, die grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder menschenähnliche Wesen in einer Art schildern und die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die das Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt, § 131 Abs. 1 StGB, anzusehen. Der Vertrieb verstößt gegen § 131 Abs. 1 Nr. 1 StGB. (Schnittberichte.com 2008)

Prinzipiell darf, gemäß dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, keine Zensur stattfinden. Dass sie dennoch existiert, hat, wie im Fall von Hostel 2, mit einer Novellierung des Paragrafen 131 des Strafgesetzbuches in den 1980er Jahren zu tun. Ausgelöst durch eine bundesweite gesellschaftliche Debatte um die Zugänglichkeit des neuen Mediums der Videokassette, gerieten insbesondere Splatterfilme (eine sich durch extreme Gewaltdarstellungen auszeichnende Unterart des Horrorfilms) ins Visier privater sowie staatlicher Akteure (vgl. Riepe 2005: 167–168). „Durch die Verschärfung des Paragrafen 131 wurde fortan eine sehr spezifische Medienwirkung zu einer Tatsache im Sinne eines Tatbestands erklärt: Gewalt darstellende Filme verletzen seit 1985 die Menschenwürde“ (Riepe 2005: 168). Eine solche Verletzung wird durch einen Staatsanwalt festgestellt, der den entsprechenden Film begutachtet. „Wirkt er zu brutal, wird er verboten. Das subjektive Geschmacksurteil des Staatsanwalts steht dabei stellvertretend für einen objektiven Straftatbestand“ (Riepe 2005: 167). Nach erfolgter Beschlagnahme ist der Besitz durch Privatpersonen zwar weiterhin erlaubt, Werbung und Vertrieb hingegen sind verboten. In Zeiten des Internets und entsprechender Verfügbarkeiten erscheinen solche Auflagen als keine große Hürde, aber über mehr als zwei Jahrzehnte (zwischen 1985 und 2005) hat dies zu erheblichen Problemen der Sichtbarmachung von Filmen geführt. Dass dabei Staatsanwälte subjektiv bewerten, ob filmische Gewalt die Menschenwürde verletzt, hat immer wieder aufsehenerregende Streitigkeiten und Prozesse nach sich gezogen, z. B. als der deutsche Amateursplatterfilm Nekromantik 2 1991 beschlagnahmt wurde, Regisseur Jörg Buttgereit aber vor Gericht, unter Berufung auf die Kunstfreiheit, die Aufhebung eben dieser Beschlagnahmung erwirken konnte. In den letzten Jahren haben sich vor allem DVD- und Blu-Ray-Firmen vor Gericht dafür eingesetzt, beschlagnahmte Filme zu rehabilitieren – durchaus mit Erfolg, so dass lange Zeit verbotene Filme wie The Texas Chain Saw Massacre oder Tanz der Teufel heutzutage FSK-geprüft und frei erhältlich sind – eindringliches Beispiel auch für die Veränderbarkeit von Sehgewohnheiten.

Der Beschlagnahmungsbeschluss von Hostel 2 von 2008 entspricht gängigen Zensurargumentationen. Behauptet wird einleitend die menschenverachtende Weise der Gewalttätigkeiten gegenüber Menschen, die dann anhand von Beispielen belegt werden sollen (aus Platzgründen wird nur ein Beispiel angegeben). Mehrfach wird innerhalb dieses auf die menschenverachtende, rücksichtslose, grausame und unmenschliche Darstellung Bezug genommen – mit indirektem Bezug auf Medienwirkungsthesen, wenn ausgeführt wird, dass die Darstellungen beim Betrachter ein sadistisches Vergnügen am Geschehen […] vermitteln. Der Argumentationsindikator aufgrund leitet dann die Konklusion bzw. den Schlussziehungsprozess ein, im Rahmen dessen die anfängliche Annahme der menschenverachtenden Gewalt des Filmes als bewiesen gilt bzw. bestätigt wird und entsprechende Konsequenzen folgen: Der Vertrieb verstößt gegen § 131 Abs. 1 Nr. 1 StGB (am Rande sei noch erwähnt, dass das Label Nameless 2022 die Beschlagnahmung aufheben konnte).

(3) Schnittbericht: Im Blutrausch des Satans

Screenshot eines Schnittberichts (Vergleich von Filmfassungen) mit Unterschieden zwischen der zensierten Screamtime-Fassung auf You Tube und der ungekürzten Blu-Ray des Labels X-Rated des Films Im Blutrausch des Satans vom 26.12.2024 (Schnittberichte.com 2024).

Abb. 3: Screenshot aus Schnittbericht-Artikel zum Vergleich zweier Fassungen des Films Im Blutrausch des Satans (Schnittberichte.com 2024).

Nachträgliche filmische Zensur kann unterschiedliche Formen und Konsequenzen, abseits staatlicher Beschlagnahmung, haben. So zensieren z. B. YouTube-Kanäle freiwillig filmische Inhalte, um nicht gegen Plattformrichtlinien zu verstoßen und ggf. Beschränkungen ihrer Videos zu riskieren. Ein, aufgrund der Geschichte des Films, zugleich kurioser als auch üblicher Fall liegt bei Beispiel 3 vor. Üblich, da das zensierende Blurren von Bildinhalten, in diesem Fall das Unkenntlich-Machen einer Gewaltszene, eine gängige Methode ist, ohne den Film aufwändiger umzuschneiden. Kurios, da der Film ebenfalls jahrzehntelang (seit dem 21.01.1987) beschlagnahmt war und erst 2023 FSK-geprüft (FSK 18) erscheinen konnte. Trotz offizieller FSK-Freigabe, die gegen weitere Versuche der Indizierung und Beschlagnahmung schützt, wurde der Film, aufgrund anderer Handlungslogiken, dennoch so ein weiteres Mal zensiert veröffentlicht.

(4) Textausschnitt aus den Essayistischen Reportagen des jüdischen Gettobewohners Oskar Singer

Präses Rumkowski steht mit beiden Beinen im jüdischen Leben und sah diesem tragikomischen Gesellschaftsspiel mit Verständnis, aber auch mit Kopfschütteln zu. Und wenn er den Kopf schüttelt, so hat er schon nachgedacht und auch sehr bald einen Entschluss gefasst […]. Er ist doch ohne Übertreibung die Personifikation des Kategorischen Imperativs. Und er erreichte seinen Zweck. Talone werden nur mehr an Einzelpersonen erteilt. Für alle anderen schuf er seine Kräftigungsküchen. (Singer 2002 [1942-1943]:

221–222)

Die Lebenssituation in Gettos während des ‚Dritten Reiches‘ war für jüdische Bewohner*innen von unerträglicher Grausamkeit und Lebensgefährlichkeit geprägt. Konstant der Willkür der deutschen Besatzer ausgesetzt, zusammengetrieben in heruntergekommenen Stadtvierteln, in zu kleinen, unhygienischen Wohnungen von Hunger und Krankheit bedroht, zu unmenschlicher Zwangsarbeit verpflichtet und in Lebensgefahr durch willkürliche Ermordung schwebend, sind es unvorstellbare Umstände des täglichen Existierens. Zudem gab es in vielen Gettos neben der extern-deutschen Gefahr auch interne Konflikte. So etwa im polnischen Getto Litzmannstadt, das vom Judenältesten Mordechai Chaim Rumkowski geleitet wurde und der ein umfassendes System der Vetternwirtschaft aufbaute (vgl. Markewitz 2023: 101–102). Rumkowski war eine der Personen im Getto, gegen den offen keine Kritik möglich war, da ansonsten lebensbedrohliche Konsequenzen, z. B. Deportation, drohten. Rumkowski forderte und förderte zugleich Dokumentationen über das Getto, um sich selbst in einem guten Licht darstellen zu lassen. Offene Kritik konnte auch in diesen Kommunikaten nicht stattfinden und präventive Selbstzensur war an der Tagesordnung (vgl. Markewitz 2023: 116–117). Ein geschicktes Beispiel für zugleich Selbstzensur als auch ihr kritisches Unterlaufen zeigt der obige Ausschnitt. Auf den ersten Blick als umfassendes Lob (Er ist doch ohne Übertreibung die Personifikation des Kategorischen Imperativs) interpretierbar, erweist sich dieses bei genauerer Analyse als ironisch versteckte Kritik:

Denn was im ersten Moment als übersteigerte Huldigung an den Präses und seine Verdienste erscheint und von dem nicht sonderlich gebildeten Rumkowski sicherlich auch so gelesen worden sein dürfte, erweist sich beim zweiten Hinsehen in seiner Übersteigerung als blanke Ironie. (Riecke 2002: 241–242)

Literatur

Zum Weiterlesen

- Hofbauer, Hannes (2022): Zensur: Publikationsverbote im Spiegel der Geschichte. Vom kirchlichen Index zur You Tube-Löschung. Wien: Promedia.

- Sichtermann, Barbara; Brückner, Simon; Johler, Jens (Hrsg.) (2024): Das verordnete Schweigen. Zensur von Fall zu Fall. Hamburg: Osburg.

Zitierte Literatur und Belege

- Becker, Kim-Björn (2011): Internetzensur in China. Aufbau und Grenzen des chinesischen Kontrollsystems. Wiesbaden: Springer.

- Cardi B.; Megan Thee Stallion (2020): WAP. Online unter: https://www.youtube.com/watch?v=jelgdpCXlec ; Zugriff: 25.06.2025.

- DWDS (2025): „Zensur“, bereitgestellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache. Online unter: https://www.dwds.de/wb/Zensur ; Zugriff: 22.06.2025.

- Foucault, Michel (2005): Analytik der Macht. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

- Foucault, Michel (1991): Die Ordnung des Diskurses. Frankfurt a. M.: Fischer.

- Foucault, Michel (1983): Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit 1. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

- Markewitz, Friedrich (2023): Gegen das Verstummen. Texthermeneutische Reflexionen zu Ironie in der Textsortenwelt des Gettos Litzmannstadt. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

- Riecke, Jörg (2002): Notizen zur Sprache der Reportagen und Essays. In: Singer, Oskar (Hrsg.): „Im Eilschritt durch den Gettoalltag“. Reportagen und Essays aus dem Getto Lodz. Berlin: Philo, S. 233–244.

- Riepe, Manfred (2005): Maßnahmen gegen die Gewalt. Der Tanz der Teufel und die Würde des Menschen. Aspekte der Gewaltdebatte im Zusammenhang mit Sam Raimis Evil Dead. In: Köhne, Julia; Kuschke, Ralph; Meteling, Arno (Hrsg.): Splatter Movies. Essays zum modernen Horrorfilm. Berlin: Bertz + Fischer, S. 167–186.

- Schnittberichte.com (2024): Schnittbericht: Im Blutrausch des Satans. 16.12.2024. Online unter: https://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=960591 ; Zugriff: 22.06.2025.

- Schnittberichte.com (2008): Beschlagnahme durch das Amtsgericht München. Beschluss vom 10.06.2008, Az.: 465 Js 306253/08. Online unter: https://www.schnittberichte.com/svds.php?Page=IndexDocs&ID=841&idid=823 ; Zugriff: 22.06.2025.

- Schulz, Oskar (2025): Streit um Zölle. J. D. Vance beleidigt Chinesen als „chinesische Bauern“. In: Berliner Morgenpost. Online unter: https://www.morgenpost.de/politik/article408748349/jd-vance-beleidigt-chinesen-als-chinesische-bauern.html ; Zugriff: 05.05.2025.

- Schütz, Hans J. (1990): Verbotene Bücher. Eine Geschichte der Zensur von Homer bis Henry Miller. München: Beck.

- Serke, Jürgen (1980): Die verbrannten Dichter. Frankfurt a. M.: Fischer.

- Shattuck, Roger (2003): Tabu. Eine Kulturgeschichte des verbotenen Wissens. München: Piper.

- Singer, Oskar [1942-1943] (2002): „Im Eilschritt durch den Gettoalltag“. Reportagen und Essays aus dem Getto Lodz. Berlin: Philo.

- Weidermann, Volker (2009): Das Buch der verbrannten Bücher. München: btb.

Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: DWDS (2025): DWDS-Verlaufskurve für „Zensur“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache. Online unter: https://www.dwds.de/r/plot/?view=1&corpus=dta%2Bdwds&norm=date%2Bclass&smooth=spline&genres=0&grand=1&slice=10&prune=0.05&window=3&wbase=0&logavg=0&logscale=0&xrange=1600%3A1999&q1=Zensur ; Zugriff: 22.06.2025.

- Abb. 2: taz (2022): Neue Protestbewegung in China. Leere Weiße Blätter. Online unter: https://taz.de/Neue-Protestbewegung-in-China/!5897233/ ; Zugriff: 25.06.2025.

- Abb. 3: Schnittberichte.com (2024): Screenshot aus Schnittbericht: Im Blutrausch des Satans. 16.12.2024. Online unter: https://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=960591 ; Zugriff: 25.06.2025.

Zitiervorschlag

Markewitz, Friedrich (2025): Zensur. In: Diskursmonitor. Glossar zur strategischen Kommunikation in öffentlichen Diskursen. Hg. von der Forschungsgruppe Diskursmonitor und Diskursintervention. Veröffentlicht am 20.08.2025. Online unter: https://diskursmonitor.de/glossar/zensur.

DiskursGlossar

Grundbegriffe

Begriffsgeschichte

Die Begriffsgeschichte lässt sich allgemein als eine historische Methode beschreiben, die den zeitlichen Wandel der Bedeutungen von bestimmten Ausdrücken untersucht. Da einzelne Worte nie isoliert begegnen und ihre jeweiligen Bedeutungen erst im Kontext größerer sprachlicher Zusammenhänge oder semantischer Felder greifbar werden, verbindet sie sich flexibel mit anderen Methoden historischer Semantik, wie etwa der Diskursgeschichte, der Argumentationsgeschichte oder der Metaphernforschung (Metaphorologie).

Diskurssemantische Verschiebung

Mit dem Begriff der diskurssemantischen Verschiebung wird in der Diskursforschung ein Wandel in der öffentlichen Sprache und Kommunikation verstanden, der auf mittel- oder län-gerfristige Veränderung des Denkens, Handelns und/oder Fühlens größerer Gesellschafts-gruppen hinweist.

Domäne

Der Begriff der Domäne ist aus der soziologisch orientierten Sprachforschung in die Diskursforschung übernommen worden. Hier wird der Begriff dafür verwendet, um Muster im Sprachgebrauch und kollektiven Denken von sozialen Gruppen nach situationsübergreifenden Tätigkeitsbereichen zu sortieren.

Positionieren

Positionieren ist Grundbestandteil menschlicher Kommunikation. Wann immer wir miteinander interagieren und kommunizieren, bringen wir uns selbst, andere und die Objekte, über die wir sprechen, in bestimmte Relationen zueinander.

Deutungsmuster

Unter einem Deutungsmuster wird die problem- und lösungsbezogene Interpretation gesellschaftlicher und politischer Tatbestände verstanden, die Aussicht auf Akzeptanz in sozialen Gruppen hat. Der Begriff des Deutungsmusters hat Ähnlichkeit mit den Begriffen der Theorie und Ideologie. Meist werden gesellschaftlich verbreitete Leitdeutungen, die oft mit Schlagwörtern und Argumentationsmustern einhergehen (wie Globalisierung, Kapitalismus, Leistungsgesellschaft, Chancengleichheit etc.) als Beispiele für Deutungsmuster genannt.

Sinnformel

‚Wer sind wir? Woher kommen, wo stehen und wohin gehen wir? Wozu leben wir?‘ Auf diese und ähnliche existentielle Fragen geben Sinnformeln kondensierte Antworten, die in privaten wie sozialen Situationen Halt und Argumenten in politischen und medialen Debatten einen sicheren Unterbau geben können.

Praktik

Eine Praktik ist ein spezifisches, situativ vollzogenes und sinnhaftes Bündel von körperlichen Verhaltensweisen, an dem mehrere Menschen und Dinge beteiligt sein können (z. B. Seufzen, um Frust auszudrücken, oder einen Beschwerdebrief schreiben, Fußballspielen).

Kontextualisieren

Kontextualisieren wird im allgemeineren bildungssprachlichen Begriffsgebrauch verwendet, um das Einordnen von etwas oder jemandem in einen bestimmten Zusammenhang zu bezeichnen.

Narrativ

Mit der diskursanalytischen Kategorie des Narrativs werden Vorstellungen von komplexen Denk- und Handlungsstrukturen erfasst. Narrative in diesem Sinne gehören wie Schlagwörter, Metaphern und Topoi zu den Grundkategorien der Analyse von Diskursen.

Argumentation

Argumentation bezeichnet jene sprachliche Tätigkeit, in der man sich mithilfe von Gründen darum bemüht, die Richtigkeit einer Antwort auf eine bestimmte Frage zu erweisen. Das kann in ganz verschiedenen Situationen und Bereichen nötig sein, namentlich um eine poli-tische, wissenschaftliche, rechtliche, unternehmerische oder private Angelegenheit zu klären.

Techniken

AI-Washing/KI-Washing

Unter AI-Washing ist die Praxis von Unternehmen oder Organisationen zu verstehen, Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle mit dem Etikett „Künstliche Intelligenz“ (KI bzw. „Artificial Intelligence“ (AI)) zu versehen, obwohl deren tatsächlicher Einsatz von KI-Technologien entweder stark übertrieben, nur marginal vorhanden oder überhaupt nicht gegeben ist.

Dogwhistle

Unter Dogwhistle wird in Teilen der Forschung eine doppeldeutige Äußerung verstanden, die eine offene und eine verdeckte Botschaft an jeweils eine Zuhörerschaft kommuniziert.

Boykottaufruf

Der Boykottaufruf ist eine Maßnahme, die darauf abzielt, ein Ziel, also meist eine Verhaltensänderung des Boykottierten, hervorzurufen, indem zu einem Abbruch etwa der wirtschaftlichen oder sozialen Beziehungen zu diesem aufgefordert wird.

Tabuisieren

Das Wort Tabuisierung bezeichnet die Praxis, etwas Unerwünschtes, Anstößiges oder Peinliches unsichtbar zu machen oder als nicht akzeptabel zu markieren. Das Tabuisierte gilt dann moralisch als unsagbar, unzeigbar oder unmachbar.

Aus dem Zusammenhang reißen

Das Aus-dem-Zusammenhang-Reißen gehört in den Funktionskreis der Redewiedergabe bzw. der Wiedergabe kommunikativer Ereignisse. Es kann (1) als intentionale argumentativ-polemische Strategie für ganz unterschiedliche diskursive Zielsetzungen von Akteuren genutzt werden, oder (2) es kann SprecherInnen und SchreiberInnen in unbeabsichtigter, fehlerhafter Weise unterlaufen.

Lobbying

Lobbying ist eine Form strategischer Kommunikation, die sich primär an Akteure in der Politik richtet. Beim Lobbying wird ein Bündel von kommunikativen Tätigkeiten mit dem Ziel eingesetzt, die Entscheidungen von Personen mit politischem Mandat oder den Entstehungsprozess von neuen Gesetzestexten interessengeleitet zu beeinflussen.

Karten

Karten dienen dazu, Raumausschnitte im Hinblick auf ausgewählte Charakteristika so darzustellen, dass die Informationen unmittelbar in ihrem Zusammenhang erfasst und gut kommuniziert werden können. Dazu ist es notwendig, Daten und Darstellungsweisen auszuwählen und komplexe und oft umkämpfte Prozesse der Wirklichkeit in einfachen Darstellungen zu fixieren.

Pressemitteilung

Pressemitteilungen sind standardisierte Mitteilungen von Organisationen, die sich an Journalist:innen und andere Multiplikator:innen richten. Sie dienen der offiziellen und zitierfähigen Informationsweitergabe und übernehmen zugleich strategische Funktionen in der öffentlichen Kommunikation und Meinungssteuerung.

Shitstorm

Der Begriff Shitstorm beschreibt eine relativ junge Diskurskonstellation, die seit den 2010er Jahren an Bedeutung gewonnen hat und gemeinhin als Online-Wutausbruch bezeichnet wer-den kann.

Tarnschrift

Als Tarnschrift bezeichnet man unter den Bedingungen von Zensur und Verfolgungsrisiko veröffentliche Texte, die insbesondere in der strategischen Kommunikation des NS-Widerstands eine zentrale Rolle spielten.

Schlagwörter

Brückentechnologie

Ganz allgemein wird unter dem Schlagwort der Brückentechnologie sowohl in den öffentlichen Medien als auch in technisch und wirtschaftlich dominierten Kontexten eine Technologie verstanden, die zeitlich befristet eingesetzt werden soll, bevor in Zukunft der Übergang zu einer als sinnvoller eingeschätzten anderen Technologie möglich ist.

Deindustrialisierung

Der Ausdruck Deindustrialisierung (auch De-Industrialisierung oder als Verb deindustrialisieren) beschreibt im öffentlichen Sprachgebrauch eine negativ bewertete Form des Strukturwandels durch Rückgang von produzierendem Gewerbe.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit als ein Schlagwort des öffentlichen Diskurses bezieht sich ganz allgemein auf einen ressourcenschonenderen Umgang mit dem, was uns Menschen der Planet Erde bietet, mit dem Ziel, dass auch nachfolgende Generationen noch die Möglichkeit haben, ähnlich gut zu leben wie wir heute (Generationengerechtigkeit).

Echokammer

Der Begriff der Echokammer steht in seiner heutigen Verwendung vor allem im Zusammenhang mit der Nutzung Sozialer Medien. Er verweist metaphorisch auf einen digitalen Kommunikations- und Resonanzraum, in dem Mediennutzer*innen lediglich Inhalten begegnen, die ihre eigenen, bereits bestehenden Ansichten bestätigen, während abweichende Perspektiven und Meinungen ausgeblendet bzw. abgelehnt werden.

Relativieren

Der Ausdruck relativieren besitzt zwei zentrale Bedeutungsvarianten: In bildungssprachlichen und wissenschaftlichen Kontexten bezeichnet er eine analytische Praxis, bei der Aussagen, Begriffe oder Phänomene durch Bezugnahme auf andere Sachverhalte eingeordnet, differen-ziert und in ihrer Geltung präzisiert werden.

Massendemokratie

Geprägt wurde der Begriff Massendemokratie im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts von völkisch-konservativen Akteuren (prominent darunter Carl Schmitt 1926). Der Ausdruck Masse hatte damals bei den bürgerlichen Eliten eine rundum bedrohliche Assoziation.

Social Bots

Als Social Bots werden Computerprogramme bezeichnet, die in der Lage sind, in sozialen Medien Kommunikation menschlicher Nutzer*innen (teilweise) automatisiert nachzuahmen.

Kriegsmüdigkeit

Der Ausdruck Kriegsmüdigkeit bezeichnet die emotionale und physische Erschöpfung von Menschen, die einen Krieg erleben, sowie die gesellschaftliche und politische Ermüdung angesichts langanhaltender Konflikte. Er beschreibt den sinkenden Kampfeswillen bei Kriegsparteien und heute wird er auch für das wachsende Desinteresse an Kriegsthemen in Medien und Öffentlichkeit genutzt.

Woke

Der Ausdruck woke stammt aus dem afroamerikanischen Englisch und bezeichnete dort zunächst den Bewusstseinszustand der Aufgeklärtheit über die Verbreitung von rassistischen Vorurteilen und Diskriminierung unter Angehörigen ethnischer Minderheiten.

Identität

Unter Identität versteht man allgemein die Summe von Merkmalen, die Individuen oder sozialen Kollektiven – etwa Nationen, Organisationen oder sozialen Gruppen – als charakteristisch oder gar als angeboren zugeordnet werden.

Verschiebungen

Dehumanisierung

Mit Dehumanisierung bzw. Anthropomorphisierung werden solche kommunikativen Techniken und Praktiken bezeichnet, die Personen, Sachverhalten oder Gegenständen menschliche Eigenschaften ab- bzw. zusprechen. Dehumanisierung und Anthropomorphisierung können sowohl durch sprachliche Mittel als auch durch andere, z. B. bildliche, Zeichen vollzogen werden.

Kriminalisierung

Kriminalität meint ein Verhalten, das gegen ein Gesetz verstößt. Folglich bedeutet Kriminalisierung im engeren Sinne den Vorgang, durch den Verhalten ungesetzlich gemacht wird – indem Gesetze geschaffen werden.

Versicherheitlichung

In akademischen Kontexten wird Versicherheitlichung in Abgrenzung zu einem naiv-realistischen Sicherheitsverständnis verwendet. Dieses betrachtet Sicherheit als einen universell erstrebenswerten und objektiv feststellbaren Zustand, dessen Abwesenheit auf das Handeln von Akteuren zurückzuführen ist, die feindselig, kriminell, unverantwortlich oder zumindest fahrlässig agieren.

Ökonomisierung

Ökonomisierung wird in gegenwärtigen Diskursen in der Regel zur Bezeichnung von Prozessen verwendet, in denen die spezifisch wirtschaftlichen Funktions-Elemente wie Markt, Wettbewerb/Konkurrenz, Kosten-Nutzen-Kalküle, Effizienz, Gewinnorientierung in Bereiche übertragen werden, die zuvor teilweise oder ganz nach anderen Leitkriterien ausgerichtet waren

Moralisierung

Moralisierung verlagert Macht- und Interessenkonflikte in die Sphäre der Kommunikation von Achtung / Missachtung. Sie reduziert Ambivalenz zugunsten einer Polarisierung von gut und böse.

Konstellationen

Krise

Krise ist vom Wort mit fachsprachlicher Bedeutung zur Zeitdiagnose und einem zentralen Begriff der öffentlich-politischen Kommunikation geworden. Der öffentlich-politische Krisenbegriff ist dabei – unabhängig vom Gegenstand der Krise – in eine krisendiskurstypische Konstellation zur Begründung von krisenüberwindenden Handlungen eingebettet.

Partizipatorischer Diskurs

Partizipation ist mittlerweile von der Forderung benachteiligter Personen und Gruppen nach mehr Beteiligung in der demokratischen Gesellschaft zu einem Begriff der Institutionen selbst geworden: Kein Programm, keine Bewilligung mehr, ohne dass bestimmte Gruppen oder Personen dazu aufgefordert werden, für (mehr) Partizipation zu sorgen.

Skandal

Die Diskurskonstellation des Skandals zeichnet sich durch eine in den Medien aufgegriffene (bzw. durch sie erst hervorgerufene) empörte Reaktion eines erheblichen Teils der Bevölkerung auf einen tatsächlichen oder vermeintlichen Missstand aus. Die schuldhafte Verursachung dieses Missstandes wird dabei einem gesellschaftlichen Akteur zugeschrieben, dessen Handeln als ‚unmoralisch‘ gedeutet wird.

DiskursReview

Review-Artikel

Memes als moderne Propaganda – Eine sprach- und medienkritische Untersuchung

Digitale Kommunikationsformen prägen heutige gesellschaftliche Debatten weitaus stärker als die klassischen Medien. Ihr Einfluss auf die politische Meinungsbildung und die Ausbildung ideologischer Positionen ist inzwischen unverkennbar und zählt zu den markantesten Entwicklungen der digitalen Gegenwart. Besonders hervorzuheben sind Memes: Sie verbreiten sich schnell, arbeiten mit humoristischen Mitteln und verdichten komplexe Inhalte auf ein Minimum an Zeichen. In öffentlichen Diskursen werden sie daher nicht mehr als spielerisches Internetphänomen betrachtet, sondern als ernstzunehmendes Instrument politischer Kommunikation und den damit einhergehenden propagandistischen Strategien.

„Stadtbild“ – Eine gedankliche Chiffre im politischen Diskurs

Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte, und wiederholte, er habe gar nichts zurückzunehmen und wolle an dieser Politik festhalten

Musk, Zuckerberg, Döpfner – Wie digitale Monopole die Demokratie bedrohen und wie könnte eine demokratische Alternative dazu aussehen?

Die Tech-Milliardäre Musk (Tesla, X,xAI) Zuckerberg (Meta), Bezos (Amazon) oder Pichai (Alphabet) sind nicht Spielball der Märkte, sondern umgekehrt sind die Märkte Spielball der Tech-Oligopolisten geworden.

Beobachtung zum Begriff „Diplomatie“ beim Thema Ukraine im Europäischen Parlament

Von EU-Vertretern waren zur Ukraine seit 2022 vor allem Aussagen zu hören, die sich unter dem Motto „as long as it takes“ beziehungsweise „so lange wie nötig“ für die Erweiterung der militärischen Ausstattung und der Verlängerung des Krieges aussprachen. Vorschläge oder Vorstöße auf dem Gebiet der „Diplomatie“ im Sinne von ‚Verhandeln (mit Worten) zwischen Konfliktparteien‘ gab es dagegen wenige, obwohl die klare Mehrheit von Kriegen mit Diplomatie beendet wurden (vgl. z.B. Wallensteen 2015: 142)

Die Macht der Worte 4/4: So geht kultivierter Streit

DiskursReview Die Macht der Worte (4/4):So geht kultivierter Streit Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 3/4: Sprachliche Denkschablonen

DiskursReview Die Macht der Worte (3/4):Sprachliche Denkschablonen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 2/4: Freund-Feind-Begriffe

DiskursReview Die Macht der Worte (2/4): Freund-Feind-Begriffe Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 1/4: Wörter als Waffen

DiskursReviewDie Macht der Worte (1/4): Wörter als Waffen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 / 06.03.2025...

Relativieren – kontextualisieren – differenzieren

Die drei Handlungsverben relativieren, kontextualisieren, differenzieren haben gemein, dass sie sowohl in Fachdiskursen als auch im mediopolitischen Interdiskurs gebraucht werden. In Fachdiskursen stehen sie unter anderem für Praktiken, die das Kerngeschäft wissenschaftlichen Arbeitens ausmachen: analytische Gegenstände miteinander in Beziehung zu setzen, einzuordnen, zu typisieren und zugleich Unterschiede zu erkennen und zu benennen.

Wehrhafte Demokratie: Vom Wirtschaftskrieg zur Kriegswirtschaft

Weitgehend ohne Öffentlichkeit und situiert in rechtlichen Grauzonen findet derzeit die Militarisierung der ursprünglich als „Friedensprojekt“ gedachten EU statt.