DiskursGlossar

Sinnformel

Kategorie: Grundbegriffe

Verwandte Ausdrücke: Leitbild, Symbolkomplex

Siehe auch: Kollektivsymbol, Metapher, Hochwertwort, Topos

Autorin: Maria Fritzsche

Version: 1.0 / Datum: 01.08.2025

Kurzzusammenfassung

‚Wer sind wir? Woher kommen, wo stehen und wohin gehen wir? Wozu leben wir?‘ Auf diese und ähnliche existentielle Fragen geben Sinnformeln kondensierte Antworten, die in privaten wie sozialen Situationen Halt und Argumenten in politischen und medialen Debatten einen sicheren Unterbau geben können. Dabei sind uns Sinnformeln häufig nicht bewusst, ja, sie sind besonders wirkmächtig, wenn sie nicht diskursiv umstritten, sondern unbewusst akzeptiert werden und so unbemerkt unser Weltbild prägen. Sie können sich sprachlich in Schlagwörtern bzw. Hochwertwörtern oder Metaphern äußern, aber auch multimodale Formen annehmen. Wenn diese Formeln Sinn in unserem Leben stiften, fällt es uns häufig schwer, sie zu begründen, zu erklären oder außerhalb ihrer Grenzen zu denken, da sie für uns unmittelbar und emotional plausibel sind.

Besonders semantisch vage Sinnformeln sind anpassungsfähig gegenüber Zeitgeist, soziopolitischen Zuständen und gesellschaftlichen Entwicklungen, daher können sie epochen- und kulturübergreifend Kontinuität stiften (wie der Lebensweg, siehe unten Beispiel 1). Andere werden diskursiv geschaffen, um auf konkrete gesellschaftliche Herausforderungen zu reagieren und sind entsprechend kurzlebig (wie der R-Wert in Zeiten der Corona-Pandemie, siehe Beispiel 2). Durch Bedeutungsverschiebung und wiederholte Nutzung können spezifische Gruppen eigene Sinnformeln entwickeln, mit denen sie sich von der Mehrheitsgesellschaft abgrenzen (wie das Konzept Allah in der Propaganda des sogenannten Islamischen Staates, siehe Beispiel 3).

Erweiterte Begriffsklärung

Sinnformeln sind ein verhältnismäßig junges Konzept, das sowohl für die Frage nach dem Verhältnis von Sprache, Wahrnehmung und Wissen als auch für das Verständnis strategischer Kommunikation von Relevanz ist. 2003 wurde das Konzept in einer transdisziplinären Kollaboration von der Soziologin Susan Geideck und dem Kultur- und Sprachwissenschaftler Wolf-Andreas Liebert in den Wissenschaftsdiskurs eingebracht und wie folgt definiert:

Eine Sinnformel ist ein symbolischer Formenkomplex, der eine komprimierte Antwort auf eine oder mehrere Grundfragen darstellt. Sie kann für nur eine soziale Gruppe oder auch für große Kollektive Gültigkeit haben. Die Antworten […] müssen für die betroffenen Akteure subjektiv sinnhaft sein. Sinn ist daher nicht objektiv bestimmbar, sondern subjektiv konstruiert. (Geideck/Liebert 2003: 3)

Die Analyse von Sinnformeln zielt auf die von Max Weber aufgeworfene soziologische Frage ab, wie individuelles oder kollektives soziales Handeln und Gestalten als kongruent, „sinnhaft[ ]“ und „[l]egitim[…]“ (Geideck/Liebert 2003: 4) wahrgenommen werden kann. Dabei legt die Linguistik den Fokus auf die Analyse sprachlicher bzw. multimodaler Manifestationen und die diskursive Aushandlung von Sinnformeln, während die Soziologie ihre kultur- und gruppenspezifischen Effekte und Erfolgsbedingungen untersucht (vgl. Geideck/Liebert 2003: 7).

Das Konzept weist Verwandtschaft zur Kollektivsymbolik auf, die ein Reservat an potenziell bedeutungsstiftenden sprachlichen oder visuellen Bildern beschreibt, mit denen komplexe Phänomene simplifiziert vermittelt werden können. Sinnformeln zielen hingegen eher auf die subjektive Wirklichkeitskonstruktion ab. Sie verweisen weniger auf allgemein verständliche oder bekannte Bilder als auf eine individuell akzeptierte Formel, die unsere Werte- und Weltvorstellungen prägt. Dies setzt zwei Annahmen voraus: Bedeutung wird stets in der menschlichen Kognition konstruiert und ist nicht ‚natürlich‘ oder ‚unmittelbar‘ vorhanden und, darauf aufbauend, Menschen können diskursiv vermittelte und somit kollektive Deutungsmuster in ihre individuellen Glaubenssysteme integrieren und als ihre eigenen wahrnehmen:

Wenn Sinnformeln für die Betroffenen schön sind, kognitiv einleuchten, emotional passen und appellativ vernünftig [sic], entwickeln sie eine eigene, fast hypnotische Kraft: […] Wenn wir sie einmal akzeptieren und erfahren haben, dass wir damit Seiendes verstehen können, dass sie für uns also Sinn und Verständnis in einer Weise schafft, in der sowohl unsere Wertvorstellungen als auch unsere Interessen aufgehoben und zugleich verwirklichbar erscheinen, dann entwickelt die Sinnformel durch ihren Erfolg eine Zwanghaftigkeit, sie wird in unserem Weltverständnis unverzichtbar, ja Teil unserer Identität. (Geideck/Liebert 2003: 9)

Die Betonung scheint hier auf dem ‚wenn‘ zu liegen: Nicht alle Formenkomplexe können diese bedeutungsstiftende Funktion übernehmen, sie müssen vielmehr an bereits akzeptierte Wertevorstellungen und Identitätsaspekte anknüpfen, den individuellen Vorlieben und Ansichten entsprechen und vor den jeweiligen sozioökonomischen und zeitgeschichtlichen Voraussetzungen bestehen. Besonders einflussreich scheinen Sinnformeln zu sein, die bereits im Kindesalter vermittelt werden oder die so unumstritten sind, dass sie nicht mehr verbalisiert werden:

Erst wenn die Diskussion abebbt, kann gefragt werden, ob eine Sinnformel in einer Sozialität konsensual geworden ist und unbewusst zu wirken beginnt, also zum Denkmuster wird. (Geideck/Liebert 2003: 7)

Dieser Umstand stellt die Forschung vor methodische Herausforderungen, denn wie kann etwas diskursanalytisch erfasst werden, das unausgesprochen bleibt? Und wie können die Forschungssubjekte sich während der Forschungsarbeit von ihren eigenen Sinnformeln lösen, wenn diese unbewusst wirken? Diese methodologischen Herausforderungen teilweise umgehend, wurde das Konzept bisher vor allem angewandt, um sprachlich manifeste Bemühungen zu untersuchen, einen Formkomplex als Sinnformel bzw. Leitbild in einem bestimmten Diskursraum wie bspw. wirtschaftlichen Organisationen zu etablieren (vgl. u. a. Bogner 2003; Nazarkiewicz 2018) oder um abstrakte Sinnzusammenhänge in gruppenspezifischen Ideologien zu eruieren (vgl. u. a. Fritzsche 2024; Liebert et al. 2020).

Da Sinnformeln als Denkmuster persuasives und gruppenkonsolidierendes Potenzial entfalten, kann das Konzept in der strategischen Kommunikation eingesetzt werden. Dabei ist das Erfolgspotenzial vermutlich höher, wenn politische oder wirtschaftliche Kampagnen an bereits bestehende Sinnformeln anknüpfen, indem sie ihre zentrale Botschaft in ein solches Deutungsmuster einfügen, als wenn versucht wird, eine neue Sinnformel zu prägen. Eine weitere Möglichkeit liegt darin, ein Element der bereits bestehenden Kollektivsymbolik aufzugreifen und als semantisch „komprimierte Antwort auf eine oder mehrere Grundfragen“ (Geideck/Liebert 2003: 3), also als Sinnformel, zu etablieren.

Beispiele

(1) Lebensweg als verinnerlichte Sinnformel

Abb. 1: Groh Redaktionsteam, 2025. Kleiner Wandkalender.

Das Foto und die Überschrift des Kalenders in Abb. 1 zeigen eine Sinnformel, die wir vermutlich kennen, ohne oft über sie nachgedacht zu haben: Die Metapher des Lebenswegs ist uns aus zahlreichen Redewendungen, Komposita und Symbolbildern vertraut. Als schwer greifbare Sinnformel prägt sie unsere Vorstellungen von Fortschritt, Kausalität von Ereignissen, sinnvoller Lebensgestaltung, Partnerschaft und vielem mehr. Die Formel ‚Leben = Weg‘ mag uns als selbstverständlich und universell erscheinen, aber auch sie ist kulturabhängig. So wird das Leben in hinduistischen oder naturreligiösen Kulturräumen, in denen überzeitliche Vorstellungen von Wiedergeburt und Naturzyklen vorherrschen, eher mit einem Kreis oder einem Rad verglichen. Im westlichen und abrahamitischen Kulturraum nehmen wir unser Leben hingegen als Weg wahr: Wenn wir eine Entscheidung treffen müssen, überlegen wir, wie diese unser weiteres Leben beeinflussen wird (sprich: welchen Weg wir einschlagen); Freund*innen und Partner*innen begleiten uns im Leben oder für bestimmte Abschnitte; eine neue Arbeitsstelle ist entweder ein Weiterkommen oder ein Rückschritt in unserer Karriere – auch die Formulierungen einiger Grundfragen zu Beginn dieses Artikels (woher kommen, wo stehen und wohin gehen wir?) bauen auf die Vorstellung eines Lebenswegs auf. Wir haben diese allgegenwärtige Sinnformel verinnerlicht und so begreifen wir das menschliche Leben als eine zielgerichtete, durch uns selbst verursachte Vorwärtsbewegung in Raum und Zeit.

Gleichzeitig ist die Sinnformel des Lebenswegs vage genug, um sich verschiedenen philosophischen, politischen und zeitgeschichtlichen Einflüssen und Umweltbedingungen anzupassen. So führt der aktuell in der westlichen Kultur vorherrschende Individualismus dazu, dass wir unser Leben als ‚individuelles Gehen‘ wahrnehmen (vgl. Abb. 1: auf deinem Weg). Die Sinnformel kann jedoch leicht und ohne diskursiven Legitimierungsaufwand in kollektivistisch geprägten Gesellschaften aufgenommen werden, indem das Voranschreiten auf einem einzigen Weg zu einem gemeinsamen Ziel als kollektive Aufgabe gedeutet wird. So heißt es beispielsweise im ‚Fahnenlied‘, das bei Propagandaveranstaltungen der NSDAP gesungen wurde: In die Zukunft ziehen wir Mann für Mann! (vgl. Schilde 2007).

(2) R-Wert als zeitlich begrenzte Formel für die Alltagsgestaltung

Während der Lebensweg als Beispiel für eine nicht-thematisierte und somit bereits verinnerlichte Sinnformel dient, soll der R-Wert das Phänomen der kontrovers diskutierten und kurzlebigen Sinnformeln illustrieren (dazu ausführlich Geideck/Liebert 2003: 6). Bereits ab März 2020 wurde diese täglich vom Robert Koch Institut aktualisierte Reproduktionszahl des Coronavirus als komprimierte Formel der Alltagsgestaltung stilisiert.

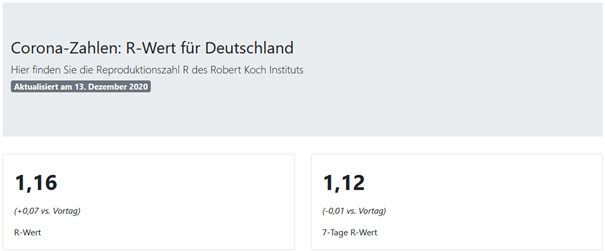

Abb. 2: Robert Koch Institut, Corona in Zahlen: R-Wert für Deutschland vom 13.12.2020.

Zahlen können überzeugen, denn sie suggerieren, dass etwas präzise erfasst wurde. Auf diese Wirkung setzt die Sinnformel des R-Werts, der so klare und einfache Antworten auf existentielle Fragen gibt (vgl. Abb. 2):

Überstieg der Wert eine bestimmte Schwelle (nämlich die 1, vgl. Focus, 12.05.2020: Corona-Reproduktionszahl liegt bei 1,07 – wie gefährlich ist das? – an die sich 2025 wohl nur noch wenige erinnern können), sollte es als offensichtlich und notwendig angesehen werden, soziale Kontakte einzuschränken, auf den digitalen Unterricht zu wechseln, Körperkontakt zu vermeiden, mit Karte statt Bargeld zu zahlen – so zumindest die Hoffnung der bundesdeutschen und regionalen Regierungen, des Robert-Koch-Instituts und anderer. Dass allein der R-Wert als komprimierte Antwort auf die Fragen der gesellschaftlichen wie individuellen Lebensgestaltung nur von einigen als Sinnformel akzeptiert wurde, zeigt sich nicht nur in zahlreichen kritischen Diskursstimmen aus Journalismus (Beispiel Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06.05.2020, Warum R manchmal daneben liegt.) und Wirtschaft (etwa Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, 30.04.2020, Corona-Pandemie: Die Reproduktionszahl und ihre Tücken.), sondern auch in dem Umstand, dass der Wert durch weitere numerischen Angaben wie die der Hospitalisierungsraten (Corona-in-Zahlen: Hospitalisierungsrate des Robert-Koch-Instituts vom 31.08.2021) ergänzt wurde.

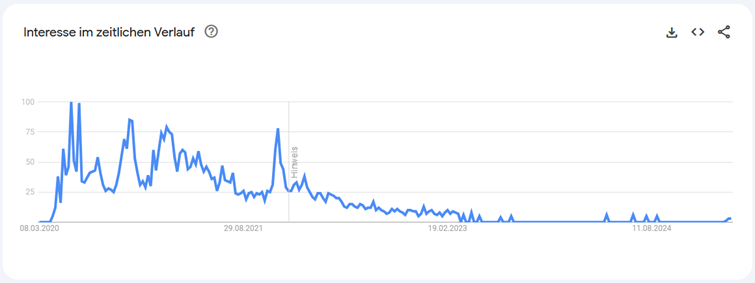

Spätestens nach Abebben der pandemischen Situation verlor der R-Wert als Muster sozialen Handelns an Bedeutung. Dementsprechend wurde der in Abb. 2 zu sehende Homepageeintrag seit dem 21. Juni 2023 (Stand: 12.03.2025) nicht mehr aktualisiert. Die von Google Trends aufbereitete Verteilung in Abb. 3 weist jedoch darauf hin, dass viele in Deutschland lebende Menschen zwischen März 2020 und März 2022 regelmäßig nach diesem Wert suchten. Anscheinend konnte die Stilisierung des R-Werts zur Sinnformel in den unsicheren Zeiten der Coronapandemie zumindest einigen Menschen Halt geben und einen klaren Deutungs- und Handlungsrahmen aufmachen, der die Komplexität des epidemiologischen Geschehens auf eine simple, aber bedeutungsaufgeladene Ziffer reduzierte. Dies war nur möglich, da diese Sinnformel an kollektiv akzeptierte Vorstellungen von Messbarkeit, Ursache und Wirkung anknüpfte und Quantifizierungen auch in anderen Diskursbereichen als Evidenzmittel und zur Legitimierung sozialen Handelns eingesetzt werden.

Abb. 3: Verlauf der Suchanfragen nach „r-wert“ in Deutschland, erstellt mit Google Trends.

(3) Allah als propagandistische Sinnformel des sogenannten Islamischen Staates

Eine Sinnformel, die zu propagandistischen Zwecken aus ihrem ursprünglichen kulturellen Kontext gerissen und korrumpiert wurde, findet sich in Videos und Texten des sogenannten Islamischen Staates: Allah ist in Artikeln, predigtähnlichen Texten, Interviews u. v. m. das häufigste Substantiv, wird prominent in Überschriften und Abbildungen verwendet und durch Großschreibung der Pronomen, schmückende Kalligrafie und eine Vielzahl an Zitaten aus dem Koran hervorgehoben, der als Gottes Wort gilt (vgl. Fritzsche 2024: Kap. 4.2.4). Auch wenn das Wort Allah selbst sowie Phrasen wie Allah ist derjenige, bei Dem die Hilfe zu suchen ist an das islamische Gottesbild anknüpfen, wird schnell deutlich, dass die Bedeutung des Ausdrucks in diesem Propagandamaterial verändert wird: Die mit Allah bezeichnete Gottheit der Textwelt ist rachsüchtig und kriegerisch, kämpft und mordet gemeinsam mit der Terrororganisation gegen dieselben Feinde und ihr Reich liegt nicht nur im Jenseits, sondern auch auf Erden, nämlich im Territorium des sogenannten Islamischen Staates (vgl. Fritzsche 2024: Kap. 4.3.2; Liebert et al. 2020). Obwohl die Allah genannte Gottheit und die Terrororganisation in den Texten ähnlich fühlen, denken und handeln und somit eher „als gleichberechtigtes Team“ (Fritzsche 2024: 348) agieren, werden Mitglieder des sogenannten Islamischen Staates als devote Gläubige inszeniert, indem Allah als Sinnformel erscheint:

– Woher kommen wir? Von Allah.

– Wohin gehen wir? Zu Allah.

– Wer sind wir? Die Diener Allahs.

– Wie bzw. wozu leben wir? Nach Allahs Willen bzw. um Allahs Willen zu erfüllen.

(Fritzsche 2024: 272)

Durch diese Sinnformel, die bekannte Aspekte aus der islamisch-abrahamitischen Kultur verkürzt aufgreift und verändert, wertet sich die Terrororganisation auf: Ihre Taten, Weltsicht und Pläne erscheinen als göttlicher Auftrag. Wenn Personen mit der Propaganda konfrontiert werden, die nach Lebenssinn, eindeutigen Antworten und Halt suchen und somit anfällig für eine mögliche ideologische Radikalisierung sind, kann diese Sinnformel persuasives Potenzial entfalten.

Literatur

Zum Weiterlesen

-

Geideck, Susan; Liebert, Wolf-Andreas (2003) (Hrsg.): Sinnformeln: Eine soziologisch-linguistische Skizze. In: Sinnformeln: Linguistische und soziologische Analysen von Leitbildern, Metaphern und anderen kollektiven Orientierungsmustern. Berlin, Boston: De Gruyter, S. 3–14.

-

Fritzsche, Maria (2024) (Hrsg.): Kap. 4.3.2 Die Sinnformel: Transzendente Instanz. In: Sprachlich konstruierter Extremismus: Mehrdimensionale Textanalyse von Propagandamagazinen des sogenannten Islamischen Staates. Linguistik – Impulse & Tendenzen, Bd. 113. Berlin, Boston: De Gruyter, S. 271–275.

Zitierte Literatur

- Bogner, Alexander (2003): „Unsere Aufgabe ist es halt, ganz klare Grenzen zu ziehen“ – Gestaltungszwänge und professionelle Handlungsorientierungen in der Humangenetik. In: Geideck, Susan; Liebert, Wolf-Andreas (Hrsg.): Sinnformeln: Linguistische und soziologische Analysen von Leitbildern, Metaphern und anderen kollektiven Orientierungsmustern. Berlin, Boston: de Gruyter, S. 199–224.

- Fritzsche, Maria (2024) (Hrsg.): Sprachlich konstruierter Extremismus: Mehrdimensionale Textanalyse von Propagandamagazinen des sogenannten Islamischen Staates. Linguistik – Impulse & Tendenzen, Bd. 113. Berlin, Boston: De Gruyter.

- Geideck, Susan; Liebert, Wolf-Andreas (2003) (Hrsg.): Sinnformeln: Eine soziologisch-linguistische Skizze. In: Sinnformeln: Linguistische und soziologische Analysen von Leitbildern, Metaphern und anderen kollektiven Orientierungsmustern. Berlin, Boston: De Gruyter, S. 3–14.

- Liebert, Wolf-Andreas et al. (2020): Glossar: Extremistische Sinnformeln. In: Brahim, Ben Slama; Kemmesies, Uwe (Hrsg.): Handbuch Extremismusprävention: Gesamtgesellschaftlich. Phänomenübergreifend. Polizei+Forschung. Wiesbaden: Bundeskriminalamt, S. 173–209.

- Nazarkiewicz, Kirsten. 14. Leitbild und Ideologie. In: Habscheid, Stephan; Müller, Andreas P.; Thörle, Britta; Wilton, Antje (Hrsg.): Handbuch Sprache in Organisationen. Berlin, Boston: De Gruyter, S. 267–292.

- Schilde, Kurt (2007): „Unsere Fahne flattert uns voran!“ Die Karriere des Liedes aus dem Film „Hitlerjunge Quex“. In: Stambolis, Barbara; Reulecke, Jürgen (Hrsg.): Good-bye memories ? Lieder im Generationengedächtnis des 20. Jahrhunderts. Essen: Klartext, S. 185–198.

Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: Groh Redaktionsteam, 2025. Kleiner Wandkalender. Online unter: https://www.alpha-buch.de/368941/was-ich-dir-wuensche-fuer-deinen-weg-2025.html ; Zugriff: 01.08.2025.

- Abb. 2: Robert Koch Institut, Corona in Zahlen: R-Wert für Deutschland vom 13.12.2020.

- Abb. 3: Verlauf der Suchanfragen nach „r-wert“ in Deutschland, erstellt mit Google Trends. Online unter: https://trends.google.com/trends/explore?date=today%205-y&geo=DE&q=r-wert&hl=de ; Zugriff: 01.08.2025.

Zitiervorschlag

Fritzsche, Maria (2025): Sinnformel. In: Diskursmonitor. Glossar zur strategischen Kommunikation in öffentlichen Diskursen. Hg. von der Forschungsgruppe Diskursmonitor und Diskursintervention. Veröffentlicht am 01.08.2025. Online unter: https://diskursmonitor.de/glossar/sinnformel.

DiskursGlossar

Grundbegriffe

Diskurssemantische Verschiebung

Mit dem Begriff der diskurssemantischen Verschiebung wird in der Diskursforschung ein Wandel in der öffentlichen Sprache und Kommunikation verstanden, der auf mittel- oder län-gerfristige Veränderung des Denkens, Handelns und/oder Fühlens größerer Gesellschafts-gruppen hinweist.

Domäne

Der Begriff der Domäne ist aus der soziologisch orientierten Sprachforschung in die Diskursforschung übernommen worden. Hier wird der Begriff dafür verwendet, um Muster im Sprachgebrauch und kollektiven Denken von sozialen Gruppen nach situationsübergreifenden Tätigkeitsbereichen zu sortieren.

Positionieren

Positionieren ist Grundbestandteil menschlicher Kommunikation. Wann immer wir miteinander interagieren und kommunizieren, bringen wir uns selbst, andere und die Objekte, über die wir sprechen, in bestimmte Relationen zueinander.

Deutungsmuster

Unter einem Deutungsmuster wird die problem- und lösungsbezogene Interpretation gesellschaftlicher und politischer Tatbestände verstanden, die Aussicht auf Akzeptanz in sozialen Gruppen hat. Der Begriff des Deutungsmusters hat Ähnlichkeit mit den Begriffen der Theorie und Ideologie. Meist werden gesellschaftlich verbreitete Leitdeutungen, die oft mit Schlagwörtern und Argumentationsmustern einhergehen (wie Globalisierung, Kapitalismus, Leistungsgesellschaft, Chancengleichheit etc.) als Beispiele für Deutungsmuster genannt.

Praktik

Eine Praktik ist ein spezifisches, situativ vollzogenes und sinnhaftes Bündel von körperlichen Verhaltensweisen, an dem mehrere Menschen und Dinge beteiligt sein können (z. B. Seufzen, um Frust auszudrücken, oder einen Beschwerdebrief schreiben, Fußballspielen).

Kontextualisieren

Kontextualisieren wird im allgemeineren bildungssprachlichen Begriffsgebrauch verwendet, um das Einordnen von etwas oder jemandem in einen bestimmten Zusammenhang zu bezeichnen.

Narrativ

Mit der diskursanalytischen Kategorie des Narrativs werden Vorstellungen von komplexen Denk- und Handlungsstrukturen erfasst. Narrative in diesem Sinne gehören wie Schlagwörter, Metaphern und Topoi zu den Grundkategorien der Analyse von Diskursen.

Argumentation

Argumentation bezeichnet jene sprachliche Tätigkeit, in der man sich mithilfe von Gründen darum bemüht, die Richtigkeit einer Antwort auf eine bestimmte Frage zu erweisen. Das kann in ganz verschiedenen Situationen und Bereichen nötig sein, namentlich um eine poli-tische, wissenschaftliche, rechtliche, unternehmerische oder private Angelegenheit zu klären.

Hegemonie

Wie der britische Politikwissenschaftler Perry Anderson 2018 in einer umfassenden, historisch weit ausgreifenden Studie zum Gebrauch des Begriffs Hegemonie und seinen Konjunkturen beschreibt, liegen die historischen Wurzeln des Begriffs im Griechischen, als Bezeichnung für Führung (eines Staatswesens) mit Anteilen von Konsens.

Diskurskompetenz

Im engeren, linguistischen Sinn bezeichnet Diskurskompetenz die individuelle sprachlich-kommunikative Fähigkeit, längere zusammenhängende sprachliche Äußerungen wie Erzählungen, Erklärungen, Argumentationen zu formulieren und zu verstehen.

Techniken

Dogwhistle

Unter Dogwhistle wird in Teilen der Forschung eine doppeldeutige Äußerung verstanden, die eine offene und eine verdeckte Botschaft an jeweils eine Zuhörerschaft kommuniziert.

Boykottaufruf

Der Boykottaufruf ist eine Maßnahme, die darauf abzielt, ein Ziel, also meist eine Verhaltensänderung des Boykottierten, hervorzurufen, indem zu einem Abbruch etwa der wirtschaftlichen oder sozialen Beziehungen zu diesem aufgefordert wird.

Tabuisieren

Das Wort Tabuisierung bezeichnet die Praxis, etwas Unerwünschtes, Anstößiges oder Peinliches unsichtbar zu machen oder als nicht akzeptabel zu markieren. Das Tabuisierte gilt dann moralisch als unsagbar, unzeigbar oder unmachbar.

Aus dem Zusammenhang reißen

Das Aus-dem-Zusammenhang-Reißen gehört in den Funktionskreis der Redewiedergabe bzw. der Wiedergabe kommunikativer Ereignisse. Es kann (1) als intentionale argumentativ-polemische Strategie für ganz unterschiedliche diskursive Zielsetzungen von Akteuren genutzt werden, oder (2) es kann SprecherInnen und SchreiberInnen in unbeabsichtigter, fehlerhafter Weise unterlaufen.

Lobbying

Lobbying ist eine Form strategischer Kommunikation, die sich primär an Akteure in der Politik richtet. Beim Lobbying wird ein Bündel von kommunikativen Tätigkeiten mit dem Ziel eingesetzt, die Entscheidungen von Personen mit politischem Mandat oder den Entstehungsprozess von neuen Gesetzestexten interessengeleitet zu beeinflussen.

Karten

Karten dienen dazu, Raumausschnitte im Hinblick auf ausgewählte Charakteristika so darzustellen, dass die Informationen unmittelbar in ihrem Zusammenhang erfasst und gut kommuniziert werden können. Dazu ist es notwendig, Daten und Darstellungsweisen auszuwählen und komplexe und oft umkämpfte Prozesse der Wirklichkeit in einfachen Darstellungen zu fixieren.

Pressemitteilung

Pressemitteilungen sind standardisierte Mitteilungen von Organisationen, die sich an Journalist:innen und andere Multiplikator:innen richten. Sie dienen der offiziellen und zitierfähigen Informationsweitergabe und übernehmen zugleich strategische Funktionen in der öffentlichen Kommunikation und Meinungssteuerung.

Shitstorm

Der Begriff Shitstorm beschreibt eine relativ junge Diskurskonstellation, die seit den 2010er Jahren an Bedeutung gewonnen hat und gemeinhin als Online-Wutausbruch bezeichnet wer-den kann.

Tarnschrift

Als Tarnschrift bezeichnet man unter den Bedingungen von Zensur und Verfolgungsrisiko veröffentliche Texte, die insbesondere in der strategischen Kommunikation des NS-Widerstands eine zentrale Rolle spielten.

Ortsbenennung

Die Benennung von Orten dient in erster Linie dazu, den jeweiligen geografischen Ort zu lokalisieren und ihn zu identifizieren. Doch Ortsnamen besitzen eine soziale Dimension und spielen eine entscheidende Rolle bei der sprachlich-kulturellen Identitätskonstruktion.

Schlagwörter

Brückentechnologie

Ganz allgemein wird unter dem Schlagwort der Brückentechnologie sowohl in den öffentlichen Medien als auch in technisch und wirtschaftlich dominierten Kontexten eine Technologie verstanden, die zeitlich befristet eingesetzt werden soll, bevor in Zukunft der Übergang zu einer als sinnvoller eingeschätzten anderen Technologie möglich ist.

Echokammer

Der Begriff der Echokammer steht in seiner heutigen Verwendung vor allem im Zusammenhang mit der Nutzung Sozialer Medien. Er verweist metaphorisch auf einen digitalen Kommunikations- und Resonanzraum, in dem Mediennutzer*innen lediglich Inhalten begegnen, die ihre eigenen, bereits bestehenden Ansichten bestätigen, während abweichende Perspektiven und Meinungen ausgeblendet bzw. abgelehnt werden.

Relativieren

Der Ausdruck relativieren besitzt zwei zentrale Bedeutungsvarianten: In bildungssprachlichen und wissenschaftlichen Kontexten bezeichnet er eine analytische Praxis, bei der Aussagen, Begriffe oder Phänomene durch Bezugnahme auf andere Sachverhalte eingeordnet, differen-ziert und in ihrer Geltung präzisiert werden.

Massendemokratie

Geprägt wurde der Begriff Massendemokratie im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts von völkisch-konservativen Akteuren (prominent darunter Carl Schmitt 1926). Der Ausdruck Masse hatte damals bei den bürgerlichen Eliten eine rundum bedrohliche Assoziation.

Social Bots

Als Social Bots werden Computerprogramme bezeichnet, die in der Lage sind, in sozialen Medien Kommunikation menschlicher Nutzer*innen (teilweise) automatisiert nachzuahmen.

Kriegsmüdigkeit

Der Ausdruck Kriegsmüdigkeit bezeichnet die emotionale und physische Erschöpfung von Menschen, die einen Krieg erleben, sowie die gesellschaftliche und politische Ermüdung angesichts langanhaltender Konflikte. Er beschreibt den sinkenden Kampfeswillen bei Kriegsparteien und heute wird er auch für das wachsende Desinteresse an Kriegsthemen in Medien und Öffentlichkeit genutzt.

Woke

Der Ausdruck woke stammt aus dem afroamerikanischen Englisch und bezeichnete dort zunächst den Bewusstseinszustand der Aufgeklärtheit über die Verbreitung von rassistischen Vorurteilen und Diskriminierung unter Angehörigen ethnischer Minderheiten.

Identität

Unter Identität versteht man allgemein die Summe von Merkmalen, die Individuen oder sozialen Kollektiven – etwa Nationen, Organisationen oder sozialen Gruppen – als charakteristisch oder gar als angeboren zugeordnet werden.

Wohlstand

Unter Wohlstand sind verschiedene Leitbilder (regulative Ideen) zu verstehen, die allgemein den Menschen, vor allem aber den Beteiligten an politischen und wissenschaftlichen Diskursen (politisch Verantwortliche, Forschende unterschiedlicher Disziplinen usw.) eine Orientierung darüber geben sollen, was ein ‚gutes Leben‘ ausmacht.

Remigration

Der Begriff Remigration hat zwei Verwendungsweisen. Zum einen wird er politisch neutral verwendet, um die Rückkehrwanderung von Emigrant:innen in ihr Herkunftsland zu bezeichnen; die meisten Verwendungen beziehen sich heute jedoch auf Rechtsaußendiskurse, wo das Wort der euphemistischen Umschreibung einer aggressiven Politik dient, mit der nicht ethnisch deutsche Immigrant:innen und ihren Nachfahr:innen zur Ausreise bewegt oder gezwungen werden sollen.

Verschiebungen

Dehumanisierung

Mit Dehumanisierung bzw. Anthropomorphisierung werden solche kommunikativen Techniken und Praktiken bezeichnet, die Personen, Sachverhalten oder Gegenständen menschliche Eigenschaften ab- bzw. zusprechen. Dehumanisierung und Anthropomorphisierung können sowohl durch sprachliche Mittel als auch durch andere, z. B. bildliche, Zeichen vollzogen werden.

Kriminalisierung

Kriminalität meint ein Verhalten, das gegen ein Gesetz verstößt. Folglich bedeutet Kriminalisierung im engeren Sinne den Vorgang, durch den Verhalten ungesetzlich gemacht wird – indem Gesetze geschaffen werden.

Versicherheitlichung

In akademischen Kontexten wird Versicherheitlichung in Abgrenzung zu einem naiv-realistischen Sicherheitsverständnis verwendet. Dieses betrachtet Sicherheit als einen universell erstrebenswerten und objektiv feststellbaren Zustand, dessen Abwesenheit auf das Handeln von Akteuren zurückzuführen ist, die feindselig, kriminell, unverantwortlich oder zumindest fahrlässig agieren.

Ökonomisierung

Ökonomisierung wird in gegenwärtigen Diskursen in der Regel zur Bezeichnung von Prozessen verwendet, in denen die spezifisch wirtschaftlichen Funktions-Elemente wie Markt, Wettbewerb/Konkurrenz, Kosten-Nutzen-Kalküle, Effizienz, Gewinnorientierung in Bereiche übertragen werden, die zuvor teilweise oder ganz nach anderen Leitkriterien ausgerichtet waren

Moralisierung

Moralisierung verlagert Macht- und Interessenkonflikte in die Sphäre der Kommunikation von Achtung / Missachtung. Sie reduziert Ambivalenz zugunsten einer Polarisierung von gut und böse.

Konstellationen

Krise

Krise ist vom Wort mit fachsprachlicher Bedeutung zur Zeitdiagnose und einem zentralen Begriff der öffentlich-politischen Kommunikation geworden. Der öffentlich-politische Krisenbegriff ist dabei – unabhängig vom Gegenstand der Krise – in eine krisendiskurstypische Konstellation zur Begründung von krisenüberwindenden Handlungen eingebettet.

Partizipatorischer Diskurs

Partizipation ist mittlerweile von der Forderung benachteiligter Personen und Gruppen nach mehr Beteiligung in der demokratischen Gesellschaft zu einem Begriff der Institutionen selbst geworden: Kein Programm, keine Bewilligung mehr, ohne dass bestimmte Gruppen oder Personen dazu aufgefordert werden, für (mehr) Partizipation zu sorgen.

Skandal

Die Diskurskonstellation des Skandals zeichnet sich durch eine in den Medien aufgegriffene (bzw. durch sie erst hervorgerufene) empörte Reaktion eines erheblichen Teils der Bevölkerung auf einen tatsächlichen oder vermeintlichen Missstand aus. Die schuldhafte Verursachung dieses Missstandes wird dabei einem gesellschaftlichen Akteur zugeschrieben, dessen Handeln als ‚unmoralisch‘ gedeutet wird.

DiskursReview

Review-Artikel

„Stadtbild“ – Eine gedankliche Chiffre im politischen Diskurs

Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte, und wiederholte, er habe gar nichts zurückzunehmen und wolle an dieser Politik festhalten

Musk, Zuckerberg, Döpfner – Wie digitale Monopole die Demokratie bedrohen und wie könnte eine demokratische Alternative dazu aussehen?

Die Tech-Milliardäre Musk (Tesla, X,xAI) Zuckerberg (Meta), Bezos (Amazon) oder Pichai (Alphabet) sind nicht Spielball der Märkte, sondern umgekehrt sind die Märkte Spielball der Tech-Oligopolisten geworden.

Beobachtung zum Begriff „Diplomatie“ beim Thema Ukraine im Europäischen Parlament

Von EU-Vertretern waren zur Ukraine seit 2022 vor allem Aussagen zu hören, die sich unter dem Motto „as long as it takes“ beziehungsweise „so lange wie nötig“ für die Erweiterung der militärischen Ausstattung und der Verlängerung des Krieges aussprachen. Vorschläge oder Vorstöße auf dem Gebiet der „Diplomatie“ im Sinne von ‚Verhandeln (mit Worten) zwischen Konfliktparteien‘ gab es dagegen wenige, obwohl die klare Mehrheit von Kriegen mit Diplomatie beendet wurden (vgl. z.B. Wallensteen 2015: 142)

Die Macht der Worte 4/4: So geht kultivierter Streit

DiskursReview Die Macht der Worte (4/4):So geht kultivierter Streit Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 3/4: Sprachliche Denkschablonen

DiskursReview Die Macht der Worte (3/4):Sprachliche Denkschablonen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 2/4: Freund-Feind-Begriffe

DiskursReview Die Macht der Worte (2/4): Freund-Feind-Begriffe Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 1/4: Wörter als Waffen

DiskursReviewDie Macht der Worte (1/4): Wörter als Waffen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 / 06.03.2025...

Relativieren – kontextualisieren – differenzieren

Die drei Handlungsverben relativieren, kontextualisieren, differenzieren haben gemein, dass sie sowohl in Fachdiskursen als auch im mediopolitischen Interdiskurs gebraucht werden. In Fachdiskursen stehen sie unter anderem für Praktiken, die das Kerngeschäft wissenschaftlichen Arbeitens ausmachen: analytische Gegenstände miteinander in Beziehung zu setzen, einzuordnen, zu typisieren und zugleich Unterschiede zu erkennen und zu benennen.

Wehrhafte Demokratie: Vom Wirtschaftskrieg zur Kriegswirtschaft

Weitgehend ohne Öffentlichkeit und situiert in rechtlichen Grauzonen findet derzeit die Militarisierung der ursprünglich als „Friedensprojekt“ gedachten EU statt.

Tagung 2025: „Das geht zu weit!“ Sprachlich-kommunikative Strategien der Legitimierung und Delegitimierung von Protest in öffentlichen, medialen und politischen Diskursen

„Das geht zu weit!“ Sprachlich-kommunikative Strategien der Legitimierung undDelegitimierung von Protest in öffentlichen, medialen und politischen Diskursen Tagung der Forschungsgruppe Diskursmonitor Tagung: 04. bis 5. Juni 2025 | Ort: Freie Universität Berlin...