DiskursGlossar

Kollektivsymbol

Kategorie: Grundbegriffe

Verwandte Ausdrücke: Deutungsmuster, Bildspendesphäre, Interdiskurs, Spezialdiskurs

Siehe auch: Metapher, Diskurs, Normalismus, Wissen

Autor: Clemens Knobloch

Version: 1.2 / Datum: 19.07.2022

Kurzzusammenfassung

Zur Kollektivsymbolik einer Kultur rechnet man den gesellschaftlich geteilten Vorrat an sprachlichen, bildlichen, schematischen und anderen Ressourcen, derer sich politische und mediale Akteure bedienen, um Ereignisse und Handlungen für die Allgemeinheit deutbar und verständlich zu machen. Kollektivsymbole sind interdiskursive Ressourcen (Interdiskurs), d.h. sie werden eingesetzt, um fachliches und sonstiges Spezialwissen, das der Allgemeinheit nicht direkt zugänglich ist, für die Öffentlichkeit aufzubereiten. Die Kollektivsymbolik einer Kultur ist überwiegend metaphorisch, sie nutzt die analogischen Potenziale allgemein bekannter und vertrauter Erfahrungssphären als Bildspender und projiziert sie in Erfahrungsbereiche, die politisch relevant, aber nicht allgemein zugänglich sind. Was wir als ,Klimawandel‘ oder als ,Globalisierung‘ bezeichnen, besteht fachdiskursiv aus einer ganz unübersichtlichen Fülle von Daten, Erkenntnissen, Details, die womöglich in den Fachdiskursen nicht eindeutig, sondern höchst umstritten sind. Kollektivsymbole rekodieren und resynthetisieren solche spezialdiskursiven Befunde für die Allgemeinheit. Mit Hilfe von Kollektivsymbolen kann Widersprüchliches und gänzlich Neues in die Sphäre des Vertrauten integriert und dort verarbeitet werden. Die soziologische Funktion der interdiskursiven Kollektivsymbolik besteht darin, hochgradig ausdifferenzierte gesellschaftliche Subsysteme und Funktionsbereiche durch allgemein zugängliche Deutungsmuster symbolisch zu reintegrieren. Öffentlichkeit gibt es für spezialdiskursives Wissen nur im Medium interdiskursiver Kollektivsymbolik.

Theorie und Begrifflichkeit der Kollektivsymbolik entstammen im Kern dem Umfeld von Jürgen Link und der Zeitschrift kultuRRevolution.

Erweiterte Begriffsklärung

In aller Regel geht es bei Kollektivsymbolik nicht um einzelne, isolierte Metaphern, sondern um Bildspendesphären, die ein eigenes Ausbaupotential haben wie ,Sport‘, ,Verkehr‘, ,Gesundheit/Krankheit/Medizin‘. Es handelt sich bei den typischen kollektivsymbolischen Sphären um Titel oder Überschriften für allgemein vertraute Bereiche der gesellschaftlichen Kommunikation. Genutzt wird dieses Potenzial als Basis für konventionelle Inferenzen und Folgerungen. Das gilt sowohl für die pragmatische Ebene des Folgehandelns als auch für das jeweilige Begriffsnetz. Wenn ich ein feindliches Land als Krebsgeschwür bezeichne, dann legitimiert das radikale, im Zweifel auch militärische Operationen auf der Handlungsebene und adelt zugleich den militärischen Akteur als verantwortlichen Arzt. Und wenn migrationspolitisch das Boot voll ist, dann legitimiert das ebenso radikale Gegenmaßnahmen, weil sonst Gefahr besteht, dass alle gemeinsam untergehen. Das soziale Netz ist eine Schutz- und Sicherungseinrichtung, es verhindert, dass die Arbeitenden abstürzen, es darf aber nicht zur Hängematte werden, weil es die Betroffenen dann zu Bequemlichkeit verführt. All das sind Sprachbilder, die mit ihren konventionellen Folgerungen zusammen Deutungs- und Orientierungsmuster bilden.

Kollektivsymbole versorgen den politischen Diskurs mit Bildsphären, deren Konnotationen und Implikationen allen Teilnehmern vertraut sind. Sie vereinfachen komplexe Zusammenhänge suggestiv und machen sie öffentlich verhandelbar.

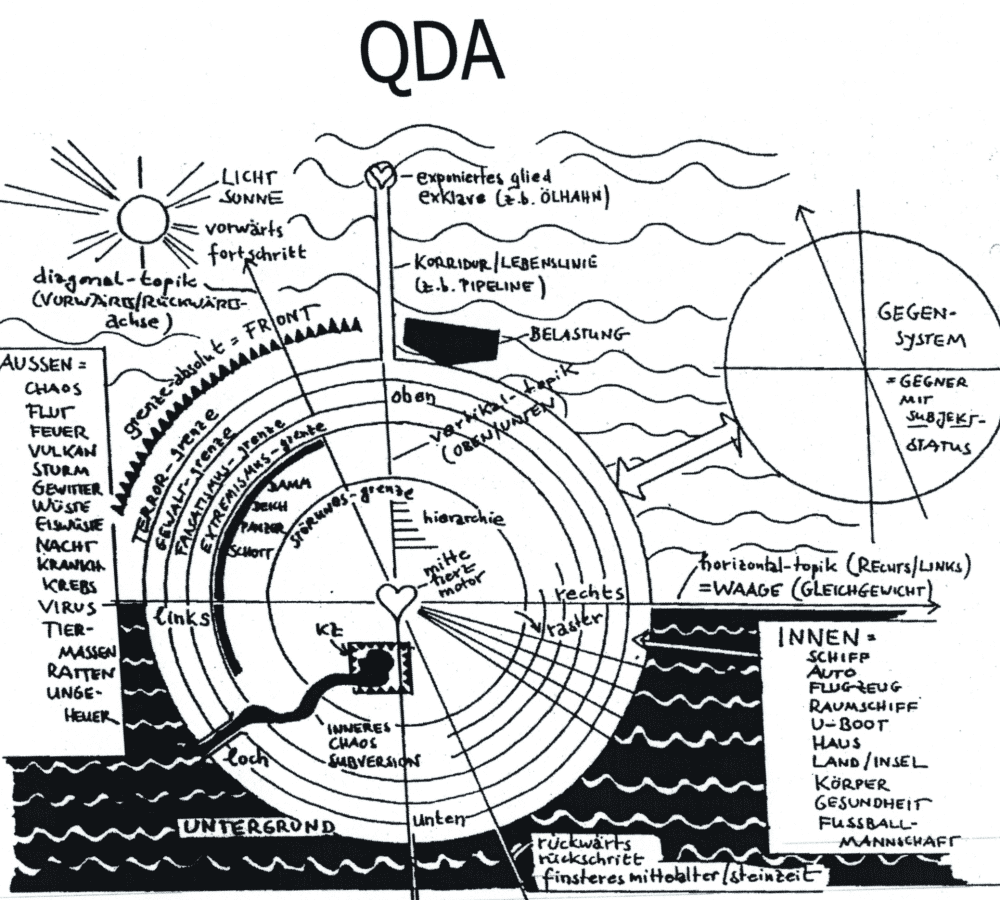

Was das Metaphorische an der Kollektivsymbolik betrifft, so ist daran zu erinnern, dass kein sprachlicher Ausdruck für sich betrachtet metaphorisch ist. Metaphorisch sind stets nur bestimmte Gebrauchsweisen sprachlicher Ausdrücke, wenn sie Merkmale ihres angestammten und ,eigentlichen‘ Gebrauchs auf andersartige Anwendungssphären projizieren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass allenthalben ,metaphorischer‘ und ,eigentlicher‘ Gebrauch sprachlicher Ausdrücke und Ausdrucksnetze nahtlos ineinander übergehen. Wer möchte entscheiden, ob die Begriffsnetze des ,Wettbewerbs‘ eigentlich vornehmlich in den Sport, in die Wirtschaft, in die Politik (oder gar in die Wissenschaft) gehören? Sie werden überall verwendet, und eben das qualifiziert sie für den kulturellen Vorrat an allgemein zirkulationsfähigen Kollektivsymbolen. Das Repertoire kollektivsymbolisch nutzbarer Themen- und Motivfelder wird oft dargestellt im folgenden Schema:

Abb. 1: Synchrones System der Kollektivsymbole

Im Allgemeinen werden auch Statistiken, Kurven, Schaubilder zur Kollektivsymbolik „normalistischer“ Kulturen (vgl. Link 2006) gerechnet. Ökonomisch repräsentiert eine von links nach rechts in Wellenlinien leicht ansteigende Kurve das ,Normalwachstum‘, ein plötzlich steiler Abfall repräsentiert eine Krise, eine alsbald wieder steil zur Normalität zurückkehrende V-Kurve beruhigt das Publikum in der Krise, weil sie die Rückkehr zur Normalität repräsentiert. Bleibt sie als L-Kurve nach dem Einbruch dauerhaft niedrig, symbolisiert das die Verstetigung der Krise. Alle Formen der Verpunktung und Verdatung von Gesellschaften nötigen den Einzelnen dazu, sich selbst permanent innerhalb der Verhältnisse zu verorten: Ausbildung, Einkommen, Wohnverhältnisse, politische Orientierung, überall erfahren wir, ,wo wir stehen‘ und ob wir uns noch im gesellschaftlichen Normalfeld aufhalten. Rankings gibt es mittlerweile für Urlaubsorte, Wirtschaftsstandorte und Universitäten, um nur einige Felder zu nennen. Sie spornen die Verantwortlichen an, ihre Position zu verbessern.

Nicht selten sind kollektivsymbolische Darstellungen im politischen Feld durch Bildbrüche (Katachresen) gekennzeichnet. Im politischen Interdiskurs werden derartige Bildbrüche toleriert, während in literarischen Interdiskursen erwartet wird, dass die Bildspendesphäre halbwegs folgerichtig integriert (oder wenigstens integrierbar) sein sollte. In der strukturellen Semantik literarischer Texte (A. Greimas) spricht man in diesem Zusammenhang von semantischen Isotopien (= die textuelle Verkettung rekurrenter semantischer Merkmale). Kollektivsymbolische politische Interdiskurse sind demgegenüber stärker auf der Ebene des Gemeinten semantisch integriert. Wir tolerieren durchaus Leitartikel, in denen die Konjunkturlokomotive den Wirtschaftsstandort wettbewerbsfähig macht und in der Oberliga hält. Und wenn in der Finanzkrise Banken zu Patienten werden, dann wird die staatliche Bankenrettung zur medizinischen Aktion. Lehrbuchbeispiele für Bildbrüche stammen darum meist aus der politischen Sphäre (noch mehr von der Medizin, mit der die überkontrollierte und vom Staat dirigierte deutsche Wirtschaft in den Graben gefahren wurde; FAZ vom 20. Juni 2005; oder der Patient Deutschland, der in den Stürmen vom Weg abgekommen ist etc.).

Da sich kollektivsymbolische Darstellungsweisen den Weg vom Fach- zum Interdiskurs bahnen, sind interdiskursiv zirkulationsfähige Konzepte und Termini durchaus auch in Fach- und Spezialdiskursen beliebt. Sie bahnen sich damit auch den Zugang zur allgemeinen Aufmerksamkeit (und oft auch zu Ressourcen, die mit öffentlicher Aufmerksamkeit verbunden sind). In der Fachkommunikation sollten sie freilich Elemente eines definierten terminologischen Netzwerkes („terministic screen“ bei Kenneth Burke) sein. Im Ergebnis (siehe hierzu unter [3] das Beispiel der Coronapandemie-Kollektivsymbolik) kommt es oft zu konkurrierenden fachlichen und interdiskursiven Lesarten der gleichen Ausdrücke.

Das ist darum relevant, weil Expertise und populäre Wissenschaftsversionen zu wichtigen Bildspendesphären geworden sind. Was auf den Wissensseiten der Zeitungen, in den Wissenschaftsformaten von Fernsehen und Internet präsentiert wird, das ist durchweg kollektivsymbolisch zirkulationsfähig gemachter Fachdiskurs (oder es soll jedenfalls so aussehen). Hinter Eröffnungen des Typs Experten haben herausgefunden, dass… verbirgt sich in der Regel die doppelte Autorität kollektivsymbolischer Präsentation und wissenschaftlicher Beweisbarkeit.

Im medio-politischen Interdiskurs wirken Experten durch die (weitgehend automatisierten) Schlussfolgerungen, mittels derer ihre Thesen und ,Tatsachen‘ mit den alltagspraktischen Maximen, Normen, Deutungsmustern und Ideologien der Laien verbunden sind – bzw. durch die Politik verbunden werden können. Im Fachdiskurs sind die gleichen Thesen und Tatsachen mit ganz anderen, nämlich den fachlich geteilten Wissensbeständen verbunden und verbindbar. Eine jede Tatsache ist somit zunächst nicht mehr als ein allgemein akzeptierter Ausgangspunkt für Weiterungen und Folgerungen. Und das müssen keinesfalls überall die gleichen sein. Schon gar nicht bei Experten und Laien. Die Medien wählen darum gerne Experten und Tatsachen, die erwünschte Verbindungen mit der jeweils eigenen Agenda und Position ermöglichen.

Beispiele

(1) Ein besonders interessantes Beispiel bietet die Kollektivsymbolik in der Coronapandemie, und zwar darum, weil die Kollektivsymbolik der ansteckenden Krankheit (Viren, Kontaktbeschränkungen, Quarantäne, Impfung, Prävention etc.), die ja auch zur Bearbeitung politischer Beziehungen zwischen Staaten oder Blöcken eingesetzt werden kann, zur politischen Bewältigung einer ansteckenden Krankheit verwendet wurde (also gewissermaßen auf sich selbst). Eine solche Deckung und Konkurrenz von Kollektivsymbolik und eigentlichem medizinischem Fachdiskurs (von pictura und subscriptio), erlaubt dem Publikum gewissermaßen den direkten Vergleich beider Diskurse. Dass in der Pandemie die Stunde der medientüchtigen Virologen schlug, ist kein Zufall, Widersprüche wurden beobachtbar und Kollateralschäden unübersehbar: Als Kollektivsymbol ‚verhindert eine Impfung die Infektion‘, im Pandemiediskurs musste man dem Publikum erklären, warum die Coronaimpfung die Infektion weder verhindert noch die Umgebung des Geimpften vor Infektion schützt. Experten, die nicht auf der Linie des politischen Interdiskurses lagen, galten plötzlich auch im fachlichen Spezialdiskurs als Verschwörungstheoretiker. Die direkte Berührung beider Ebenen sortiert das Feld auch auf beiden Seiten um. Zu beobachten war auch offene Konkurrenz zwischen medizinischen Fachverbänden (z.B. der Ständigen Impfkommission oder dem Netzwerk der evidenzbasierten Mediziner) und Medien, was die Ausdeutung von Fallzahlen, Todesursachen, Impfwirkungen betrifft (vgl. Knobloch 2020).

(2) Zu den häufig zitierten Standardbeispielen in der Literatur zur Kollektivsymbolik gehört die Abbildung wirtschaftlicher Dynamik im Medium von Transport und Verkehr: Der Konjunkturmotor stottert, die Wirtschaft nimmt Fahrt auf, die Konjunktur stürzt ab, wird gebremst. Die Wirtschaft bleibt auf Kurs, bekommt Rückenwind etc. Autobahn, Überholspur, Stau etc. gehören auch in dieses Repertoire. Auch die Symbolik von Schiff, Kapitän, Ausguck, Sturm, Untergang etc. wird gern für wirtschaftliche und politische Prozesse verwendet.

(3) Zu den Kernbeständen der Kollektivsymbolik gehört das Orientierungsschema für den politischen Raum, das aus den Positionen Links–Mitte–Rechts besteht. Dieses Schema ermöglicht ein bewegliches Management von Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit, von Innen und Außen, sowie die fallweise Verräumlichung des politischen Feldes. Es gibt zwei Varianten dieses Schemas: einmal die ,Gleichgewichtswaage‘, bei der die Mitte ein Wunschort sowie das Zentrum der ,Normalität‘ ist, während die Ränder für bedrohlich, tendenziell nicht normal, aber partiell integrierbar gelten. Typische Themen- und Personenkarrieren beginnen an den Rändern, die aufmerksamkeitspolitisch privilegiert sind, und enden in der Mitte. Die Ränder wiederum werden gegliedert in links/rechts – radikal – extremistisch – terroristisch. Die Ausschließungszone (Beobachtung durch den Verfassungsschutz, drohendes Verbot etc.) beginnt mit dem Prädikat extremistisch. Themen, Personen und Organisationen können im politischen Raum strategisch verschoben werden, aus der gehegten Mitte heraus an die Ränder und von den Rändern zur Mitte.

Die zweite Variante des Schemas, meist mit der krisenhaften Spätphase der Weimarer Republik assoziiert, ist die des ,symbolischen Bürgerkriegs‘, bei der die Mitte als verächtlicher Ort gilt und die extremen Ränder sie gemeinsam bekämpfen.

(4) Die Kollektivsymbolik der ,sozialen Landschaft‘, zum Verhältnis von attraktiver, Stabilität garantierender Mittelschicht, Reichen, Superreichen und Marginalisierten, Armen etc. bildet ebenfalls ein Zentralgebiet von Politik und Medien. Ursula Kreft (2001) hat das Verhältnis bildlicher, narrativer und sonstiger kollektivsymbolischer Ressourcen zu diesem Feld untersucht: Die einschlägige Kollektivsymbolik macht Gebrauch von exemplarischen Einzelfallgeschichten (rasche Aufstiege nach oben, steile Abstürze von oben), Modellcharakteren (Selbstunternehmer etc.), bildlichen Darstellungen der Sozialordnung (Schiff mit Sonnendeck und Unterdeck für die Ruderer etc.), Warngeschichten über die schrumpfende Mitte etc.

(5) Zu den typischen Anwendungsfeldern von Kollektivsymbolik gehört auch deren kritisch-satirischer Einsatz, wie z.B. im folgenden Bild von Michael Sowa, das ein Sprachbild mit Hilfe einer Illustration ,veranschaulicht‘:

Abb. 2: Michael Sowa: „Das Boot ist voll“

Literatur

Zum Weiterlesen

- Becker, Frank; Gerhard, Ute; Link, Jürgen (1997): Moderne Kollektivsymbolik. Ein diskurstheoretisch orientierter Forschungsbericht mit Auswahlbibliographie (II). In: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur. (IASL), Heft 1, Jg. 22, S. 70–154.

- Gerhard, Ute; Link, Jürgen; Schulte-Holtey, Ernst (Hrsg.)(2001): Infografiken, Medien, Normalisierung. Zur Kartographie politisch-sozialer Landschaften. Heidelberg: Synchron.

Zitierte Literatur und Belege

- Becker, Frank; Gerhard, Ute; Link, Jürgen (1997): Moderne Kollektivsymbolik. Ein diskurstheoretisch orientierter Forschungsbericht mit Auswahlbibliographie (II). In: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur. (IASL), Heft 1, Jg. 22, S. 70–154.

- Burke, Kenneth (1966): „Terministic Screens“. In: Ders.: Language as Symbolic Action. Berkeley, L.A.: University of California Press. S. 44–62.

- Gerhard, Ute; Link, Jürgen; Schulte-Holtey, Ernst (Hrsg.)(2001): Infografiken, Medien, Normalisierung. Zur Kartographie politisch-sozialer Landschaften. Heidelberg: Synchron.

- Greimas, Algirdas J. (1966): Sémantique structurale. Paris: Larousse.

- Jäger, Margarete; Jäger, Siegfried (2007): Deutungskämpfe. Theorie und Praxis Kritischer Diskursanalyse. Wiesbaden: VS Verlag.

- Knobloch, Clemens (2001): Aus Alt mach Neu: Links, Mitte, Rechts. In: Gerhard, Ute; Link, Jürgen; Schulte-Holtey, Ernst (Hrsg.): Infografiken, Medien, Normalisierung. Zur Kartographie politisch-sozialer Landschaften. Heidelberg: Synchron. S. 175–190.

- Knobloch, Clemens (2020): „Über die Rolle der Experten im Corona-Notstand“. In: kultuRRevolution – Zeitschrift für Angewandte Diskurstheorie, Heft 79, S. 39–45

- Kreft, Ursula (2001): Tiefe Risse, bedrohliche Verwerfungen. Soziale Ordnung und soziale Krise in deutschen Printmedien. In: Gerhard, Ute; Link, Jürgen; Schulte-Holtey, Ernst (Hrsg.): Infografiken, Medien, Normalisierung. Zur Kartographie politisch-sozialer Landschaften. Heidelberg: Synchron. S. 127–148.

- Link, Jürgen (1997): Literaturwissenschaftliche Grundbegriffe. Stuttgart: UTB.

- Link, Jürgen (2006): Versuch über den Normalismus. Wie Normalität hergestellt wird. Göttingen: Vandenhoeck.

Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: Synchrones System der Kollektivsymbole. In: Link, Jürgen (1984): Diskursive Rutschgefahren ins vierte Reich? Rationales Rhizom, In: kultuRRevolution – Zeitschrift für Angewandte Diskurstheorie, Heft 5, S. 12–20.

- Abb. 2: Michael Sowa: „Das Boot ist voll“. In: Claudia Roth (Hrsg.): Neue Mauern. Ein Postkartenbuch von 1994. o. S.

Zitiervorschlag

Knobloch, Clemens (2022): Kollektivsymbol. In: Diskursmonitor. Glossar zur strategischen Kommunikation in öffentlichen Diskursen. Hg. von der Forschungsgruppe Diskursmonitor und Diskursintervention. Veröffentlicht am 19.07.2022. Online unter: https://diskursmonitor.de/glossar/kollektivsymbol.

DiskursGlossar

Grundbegriffe

Kontextualisieren

Kontextualisieren wird im allgemeineren bildungssprachlichen Begriffsgebrauch verwendet, um das Einordnen von etwas oder jemandem in einen bestimmten Zusammenhang zu bezeichnen.

Narrativ

Mit der diskursanalytischen Kategorie des Narrativs werden Vorstellungen von komplexen Denk- und Handlungsstrukturen erfasst. Narrative in diesem Sinne gehören wie Schlagwörter, Metaphern und Topoi zu den Grundkategorien der Analyse von Diskursen.

Argumentation

Argumentation bezeichnet jene sprachliche Tätigkeit, in der man sich mithilfe von Gründen darum bemüht, die Richtigkeit einer Antwort auf eine bestimmte Frage zu erweisen. Das kann in ganz verschiedenen Situationen und Bereichen nötig sein, namentlich um eine poli-tische, wissenschaftliche, rechtliche, unternehmerische oder private Angelegenheit zu klären.

Hegemonie

Wie der britische Politikwissenschaftler Perry Anderson 2018 in einer umfassenden, historisch weit ausgreifenden Studie zum Gebrauch des Begriffs Hegemonie und seinen Konjunkturen beschreibt, liegen die historischen Wurzeln des Begriffs im Griechischen, als Bezeichnung für Führung (eines Staatswesens) mit Anteilen von Konsens.

Diskurskompetenz

Im engeren, linguistischen Sinn bezeichnet Diskurskompetenz die individuelle sprachlich-kommunikative Fähigkeit, längere zusammenhängende sprachliche Äußerungen wie Erzählungen, Erklärungen, Argumentationen zu formulieren und zu verstehen.

Agenda Setting

Rassistisch motivierte Gewalt, Zerstörung des Regenwaldes, Gender pay gap: Damit politische Institutionen solche Probleme bearbeiten, müssen sie erst als Probleme erkannt und auf die politische Tagesordnung (Agenda) gesetzt werden. Agenda Setting wird in Kommunikations- und Politikwissenschaft als eine Form strategischer Kommunikation beschrieben, mithilfe derer Themen öffentlich Gehör verschafft und politischer Druck erzeugt werden kann.

Medien

Die Begriffe Medien/Massenmedien bezeichnen diverse Mittel zur Verbreitung von Informationen und Unterhaltung sowie von Bildungsinhalten. Medien schaffen damit eine wesentliche Grundlage für Meinungsbildung und Meinungsaustausch.

Macht

Macht ist die Fähigkeit, Verhalten oder Denken von Personen zu beeinflussen. Sie ist Bestandteil sozialer Beziehungen, ist an Kommunikation gebunden und konkretisiert sich situationsabhängig. Alle expliziten und impliziten Regeln, Normen, Kräfteverhältnisse und Wissensformationen können aus diskursanalytischer Perspektive als Machtstrukturen verstanden werden, die Einfluss auf Wahrheitsansprüche und (Sprach)Handlungen in einer Gesellschaft oder Gruppe nehmen.

Metapher

In der politischen Berichterstattung ist oft davon die Rede, dass eine bestimmte Partei einen Gesetzesentwurf blockiert. Weil das Wort in diesem Zusammenhang so konventionell ist, kann man leicht übersehen, dass es sich dabei um eine Metapher handelt.

Normalismus

Normalismus ist der zentrale Fachbegriff für die Diskurstheorie des Literaturwissenschaftlers Jürgen Link. Die Normalismus-Theorie fragt danach, wie sich Vorstellungen von ‚Normalität‘ und ‚Anormalität‘ als Leit- und Ordnungskategorien moderner Gesellschaften herausgebildet haben.

Techniken

Ironie

Ironie (altgriechisch εἰρωνεία (eirōneía), wörtlich ‚Verstellung‘, ‚Vortäuschung‘) ist in unserer unmittelbaren und massenmedialen Kommunikationskultur sehr bedeutsam. Sie arbeitet mit einem Bewertungsgegensatz zwischen Gesagtem und Gemeintem.

Wiederholen

Das Wiederholen von Äußerungen in öffentlichen (politischen) Diskursen zielt darauf, das Denken anderer zu beeinflussen, Wissen zu popularisieren, einseitige (z. B. fanatisierende, beschwörende, hysterische, ablenkende, pseudosachliche) Konstruktionen von Wahrheit zu erzeugen, um die soziale Wirklichkeit als intersubjektiven Konsens im einseitigen Interesse des „Senders“ zu verändern. Grundvoraussetzung ist die Annahme, dass das kollektive Denken stets mächtiger als das individuelle Denken ist.

Diskreditieren

Das Diskreditieren ist eine Praktik, mit der Diskursakteure durch verschiedenste Strategien, die von Verunglimpfungen und Verleumdungen bis hin zu rufschädigenden Äußerungen reichen, abgewertet und herabgesetzt werden.

Nähe inszenieren

Die Inszenierung von Nähe beschreibt eine Kommunikations>>praktik, bei der Akteur:innen Techniken einsetzen, um Vertrautheit, Sympathie und Authentizität zu vermitteln (z.B. das Angebot einer:s Vorgesetzten, zu duzen).

Diplomatie

Diplomatie bezeichnet im engeren Sinne eine Form der Kommunikation zwischen offiziellen Vertretern von Staaten, die die Aufgabe haben, zwischenstaatliche Beziehungen durch und für Verhandlungen aufrecht zu erhalten. Diese Vertreter können Politiker oder Beamte, insbesondere des diplomatischen Dienstes, sowie Vertreter internationaler Organisationen sein.

Typografie

Typografie bezeichnet im modernen Gebrauch generell die Gestaltung und visuelle Darstellung von Schrift, Text und (in einem erweiterten Sinne) auch die Dokument-Gesamtgestaltung (inklusive visueller Formen wie Abbildungen, Tabellen, Taxono-mien usw.) im Bereich maschinell hergestellter Texte (sowohl im Druck als auch auf dem Bildschirm)

Fact Checking

Fact Checking ist eine kommunikationsstrategische Interventionstechnik, bei der eine Diskursaussage auf Bild oder Textbasis unter dem Gesichtspunkt der Faktizität bewertet wird. Sie ist überwiegend in journalistische Formate eingebettet, die als Faktencheck bezeichnet werden.

Distanzieren

Distanzieren bezeichnet die Abgrenzung eines individuellen oder organisationalen Akteurs von einem anderen Akteur. Eine Distanzierung kann kommunikativ oder operativ vollzogen werden, d. h. die Abgrenzung findet verbal oder unter Aufkündigung eines Arbeitsverhältnisses statt.

Kontaktschuld-Topos

« Zurück zur ArtikelübersichtKontaktschuld-Topos Kategorie: TechnikenVerwandte Ausdrücke: Assoziationsschuld, Applaus von falscher Seite, ad hominem, Guilt by AssociationSiehe auch: Verschwörungstheorie, Moralisierung, Freund-Feind-Begriffe, Topos, Opfer-ToposAutoren:...

Schlagbilder

Der Terminus Schlagbild bezeichnet mehr oder weniger inszenierte Bilder. Ihre Bedeutung beruht nicht nur auf ihren sichtbaren (ikonischen) Formen, sondern vielmehr auf den symbolischen Inhalten, die sich durch vielfache mediale Wiederholung und Konventionen gefestigt haben.

Schlagwörter

Wohlstand

Unter Wohlstand sind verschiedene Leitbilder (regulative Ideen) zu verstehen, die allgemein den Menschen, vor allem aber den Beteiligten an politischen und wissenschaftlichen Diskursen (politisch Verantwortliche, Forschende unterschiedlicher Disziplinen usw.) eine Orientierung darüber geben sollen, was ein ‚gutes Leben‘ ausmacht.

Remigration

Der Begriff Remigration hat zwei Verwendungsweisen. Zum einen wird er politisch neutral verwendet, um die Rückkehrwanderung von Emigrant:innen in ihr Herkunftsland zu bezeichnen; die meisten Verwendungen beziehen sich heute jedoch auf Rechtsaußendiskurse, wo das Wort der euphemistischen Umschreibung einer aggressiven Politik dient, mit der nicht ethnisch deutsche Immigrant:innen und ihren Nachfahr:innen zur Ausreise bewegt oder gezwungen werden sollen.

Radikalisierung

Das Adjektiv radikal ist ein mehrdeutiges Wort, das ohne spezifischen Kontext wertneutral gebraucht wird. Sprachhistorisch bezeichnete es etwas ‚tief Verwurzeltes‘ oder ‚Grundlegendes‘. Dementsprechend ist radikales Handeln auf die Ursache von etwas gerichtet, indem es beispielsweise zugrundeliegende Systeme, Strukturen oder Einstellungen infrage stellt und zu ändern sucht.

Bürokratie

Bürokratie ist ein Begriff, der im Rahmen aktueller strategischer Kommunikation ein dicht besetztes, polarisiertes Feld korrespondierender Ausdrücke öffnet. Neben den direkten Ab-leitungen Bürokratisierung, Bürokratismus und Komposita, als wichtigstes Bürokratieabbau, gehören dazu vor allem Flexibilisierung, Privatisierung, Deregulierung.

Politisch korrekt / Politische Korrektheit

Der Ausdruck politisch korrekt / Politische Korrektheit und die amerikanischen Vorbilder politically correct /P.C. / Political Correctness (Gegenteile, etwa politisch unkorrekt etc., sind mitzudenken) repräsentieren ein seit den frühen Neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts populäres Deutungsmuster, mit dem weltanschauliche, ästhetische und politische Konflikte berichtet/bewertet werden, meist zuungunsten der als politisch korrekt bezeichneten Positionen, denen man eine überzogene, sowohl lächerliche als auch gefährliche Moralisierung unterstellt.

Kipppunkt

Als öffentliches Schlagwort ist Kipppunkt Teil eines Argumentationsmusters: es behauptet ein ‚Herannahen und baldiges Überschreiten einer unumkehrbaren Sachverhaltsänderung, die fatale bzw. dystopische Folgeschäden auslöst, wenn nicht umgehend bestimmte Maßnahmen eingeleitet oder unterlassen werden.‘

Verfassung

Die Verfassung eines Landes (in Deutschland das Grundgesetz von 1949) steht für die höchste und letzte normative und Legitimität setzende Instanz einer staatlichen Rechtsordnung. In der offiziellen Version demokratischer Selbstbeschreibung ist es das Volk selbst, das sich in einem rituellen Gründungsakt eine Verfassung gibt.

Toxizität / das Toxische

Es ist nicht immer ganz eindeutig bestimmbar, was gemeint wird, wenn etwas als toxisch bezeichnet wird. Zeigen lässt sich zwar, dass sich die Bedeutung von ‚giftig‘ hin zu ‚schädlich‘ erweitert hat, doch die Umstände, unter denen etwas für jemanden toxisch, d. h. schädlich ist, müssen aus der diskursiven Situation heraus erschlossen werden.

Zivilgesellschaft

Im gegenwärtigen deutschen Sprachgebrauch werden so heterogene Organisationen, Bewegungen und Initiativen wie ADAC und Gewerkschaften, Trachtenvereine und Verbraucherschutzorganisationen, Umweltorganisationen und religiöse Gemeinschaften zur Zivilgesellschaft gezählt.

Demokratie

Der Ausdruck Demokratie dient häufig zur Bezeichnung einer (parlamentarischen) Staatsform und suggeriert die mögliche Beteiligung aller an den Öffentlichen Angelegenheiten. Dabei ist seine Bedeutung weniger eindeutig als es den Anschein hat.

Verschiebungen

Versicherheitlichung

In akademischen Kontexten wird Versicherheitlichung in Abgrenzung zu einem naiv-realistischen Sicherheitsverständnis verwendet. Dieses betrachtet Sicherheit als einen universell erstrebenswerten und objektiv feststellbaren Zustand, dessen Abwesenheit auf das Handeln von Akteuren zurückzuführen ist, die feindselig, kriminell, unverantwortlich oder zumindest fahrlässig agieren.

Ökonomisierung

Ökonomisierung wird in gegenwärtigen Diskursen in der Regel zur Bezeichnung von Prozessen verwendet, in denen die spezifisch wirtschaftlichen Funktions-Elemente wie Markt, Wettbewerb/Konkurrenz, Kosten-Nutzen-Kalküle, Effizienz, Gewinnorientierung in Bereiche übertragen werden, die zuvor teilweise oder ganz nach anderen Leitkriterien ausgerichtet waren

Moralisierung

Moralisierung verlagert Macht- und Interessenkonflikte in die Sphäre der Kommunikation von Achtung / Missachtung. Sie reduziert Ambivalenz zugunsten einer Polarisierung von gut und böse.

Konstellationen

Partizipatorischer Diskurs

Partizipation ist mittlerweile von der Forderung benachteiligter Personen und Gruppen nach mehr Beteiligung in der demokratischen Gesellschaft zu einem Begriff der Institutionen selbst geworden: Kein Programm, keine Bewilligung mehr, ohne dass bestimmte Gruppen oder Personen dazu aufgefordert werden, für (mehr) Partizipation zu sorgen.

Skandal

Die Diskurskonstellation des Skandals zeichnet sich durch eine in den Medien aufgegriffene (bzw. durch sie erst hervorgerufene) empörte Reaktion eines erheblichen Teils der Bevölkerung auf einen tatsächlichen oder vermeintlichen Missstand aus. Die schuldhafte Verursachung dieses Missstandes wird dabei einem gesellschaftlichen Akteur zugeschrieben, dessen Handeln als ‚unmoralisch‘ gedeutet wird.

DiskursReview

Review-Artikel

Musk, Zuckerberg, Döpfner – Wie digitale Monopole die Demokratie bedrohen und wie könnte eine demokratische Alternative dazu aussehen?

Die Tech-Milliardäre Musk (Tesla, X,xAI) Zuckerberg (Meta), Bezos (Amazon) oder Pichai (Alphabet) sind nicht Spielball der Märkte, sondern umgekehrt sind die Märkte Spielball der Tech-Oligopolisten geworden.

Beobachtung zum Begriff „Diplomatie“ beim Thema Ukraine im Europäischen Parlament

Von EU-Vertretern waren zur Ukraine seit 2022 vor allem Aussagen zu hören, die sich unter dem Motto „as long as it takes“ beziehungsweise „so lange wie nötig“ für die Erweiterung der militärischen Ausstattung und der Verlängerung des Krieges aussprachen. Vorschläge oder Vorstöße auf dem Gebiet der „Diplomatie“ im Sinne von ‚Verhandeln (mit Worten) zwischen Konfliktparteien‘ gab es dagegen wenige, obwohl die klare Mehrheit von Kriegen mit Diplomatie beendet wurden (vgl. z.B. Wallensteen 2015: 142)

Die Macht der Worte 4/4: So geht kultivierter Streit

DiskursReview Die Macht der Worte (4/4):So geht kultivierter Streit Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 3/4: Sprachliche Denkschablonen

DiskursReview Die Macht der Worte (3/4):Sprachliche Denkschablonen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 2/4: Freund-Feind-Begriffe

DiskursReview Die Macht der Worte (2/4): Freund-Feind-Begriffe Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 1/4: Wörter als Waffen

DiskursReviewDie Macht der Worte (1/4): Wörter als Waffen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 / 06.03.2025...

Relativieren – kontextualisieren – differenzieren

Die drei Handlungsverben relativieren, kontextualisieren, differenzieren haben gemein, dass sie sowohl in Fachdiskursen als auch im mediopolitischen Interdiskurs gebraucht werden. In Fachdiskursen stehen sie unter anderem für Praktiken, die das Kerngeschäft wissenschaftlichen Arbeitens ausmachen: analytische Gegenstände miteinander in Beziehung zu setzen, einzuordnen, zu typisieren und zugleich Unterschiede zu erkennen und zu benennen.

Wehrhafte Demokratie: Vom Wirtschaftskrieg zur Kriegswirtschaft

Weitgehend ohne Öffentlichkeit und situiert in rechtlichen Grauzonen findet derzeit die Militarisierung der ursprünglich als „Friedensprojekt“ gedachten EU statt.

Tagung 2025: „Das geht zu weit!“ Sprachlich-kommunikative Strategien der Legitimierung und Delegitimierung von Protest in öffentlichen, medialen und politischen Diskursen

„Das geht zu weit!“ Sprachlich-kommunikative Strategien der Legitimierung undDelegitimierung von Protest in öffentlichen, medialen und politischen Diskursen Tagung der Forschungsgruppe Diskursmonitor Tagung: 04. bis 5. Juni 2025 | Ort: Freie Universität Berlin...

„Remigration“ – Ein Riss im Schleier der Vagheit. Diskursive Strategien rund um das Remigrationskonzept und die Correctiv-Recherchen

Die am 10. Januar veröffentlichte Correctiv-Recherche über ein rechtes Vernetzungstreffen in Potsdam sorgte für erhebliche öffentliche Aufmerksamkeit und die größten Demonstrationen gegen Rechtsaußen seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Im Fokus der Kritik…