DiskursGlossar

Angst

Kategorie: Schlagwörter

Verwandte Ausdrücke: Sorgen, Angstgesellschaft, Angstkultur, Angstpolitik

Siehe auch: Schlagwort, Topos der düsteren Zukunftsprognose, Politische Kommunikation, wir, Moralisierung, Versicherheitlichung, Normalismus, Positionierung, Deutungsmuster

Autor: Christopher Georgi

Version: 1.1 / Datum: 01.08.2025

Inhaltsübersicht

Kurzzusammenfassung

Erweiterte Begriffserklärung

Beispiele

Literatur

Zitiervorschlag

Kurzzusammenfassung

Angst ist als Basisemotion im Sinne einer körperlichen Reaktion auf eine angenommene Bedrohung unmittelbar mit dem menschlichen Sein und Verhalten verbunden. Der sprachliche Ausdruck Angst steht dazu allerdings in einem schwierigen Verhältnis, da Angst in der Regel nach der Gefühlsreaktion ausgedrückt wird. Zudem kann Angst auch völlig gegenstandslos, etwa als diffuse Angst, thematisiert oder unter anderem über den Ausdruck die Angst der Bürger*innen anderen Personen als Träger*innen zugeschrieben werden.

Indem sie im öffentlichen Diskurs und in der politischen Kommunikation zum Thema gemacht wird, tritt Angst weniger als Basisemotion und vielmehr als soziokulturell geprägtes Phänomen in Erscheinung. So stellt die Aussage Die zunehmende Gewalt im Zusammenhang mit den Wahlen in den USA macht mir Angst, die zunächst als Angstausdruck anmutet, in ihrer Funktion eine Positionierung gegen die zunehmende politisch motivierte Gewalt dar. Die situativ-interaktionale Bedeutung von Angst weist hier und in vielen weiteren Fällen einen deontischen Charakter auf, das heißt, mit dem Ausdruck ist die Forderung verknüpft, Angst als negative Emotion zu mindern oder aufzulösen, indem im Sinne einer Versicherheitlichung die (vermeintliche) Bedrohung beseitigt wird. Auf diese Weise besitzt das Schlagwort Angst eine wesentliche kommunikationsstrategische Bedeutung, die sich in zwei Topoi abzeichnet: Der Angstpolitik-Topos ist ein Argumentationsmuster, das mit Hilfe verschiedener Bedrohungsszenarien politische Zielstellungen durchzusetzen versucht; gegen diesen richtet sich der Angst-Skandal-Topos, der Äußerungen als Angstpolitik und Angstmacherei kennzeichnet und auf diese Weise als antidemokratische Technik zur Durchsetzung von politischen Zielstellungen skandalisiert, oder die Skandalisierung wiederum selbst skandalisiert in dem Sinne, dass die durchaus berechtigten Ängste nicht ernst genommen werden würden.

Erweiterte Begriffsklärung

Bis auf wenige Ausnahmen (siehe unten Beispiel 4) ist der Angstausdruck verstärkt im privaten und halböffentlichen Diskurs zu verorten, da Angst, bezogen auf die eigene Person, eher negativ konnotiert ist und daher öffentlich kaum unmittelbar zum Ausdruck gebracht wird. Im öffentlichen Diskurs und in der politischen Kommunikation sind vorrangig Angstthematisierungen anzutreffen, die Angst als Schlagwort mit zentralen Angstgegenständen wie Angst vor Überfremdung und vorrangig kollektiven Trägern wie die Angst der Menschen verbinden. Oftmals werden Angst andere Schlagwörter gegenübergestellt, beispielsweise Mut: Analog zur German Angst (einer Zuschreibung von ‚übertriebenen Ängsten‘ als ‚typisch deutschem Phänomen‘ aus dem englischsprachigen Raum) wurde im FDP-Wahlkampf aus dem Jahr 2017 der German Mut thematisiert und mit der Haltung der FDP und speziell der Person Christian Lindner verbunden (vgl. Kuck 2018, siehe auch Beispiel 1). Auch der Slogan Wir schaffen das!, der von der ehemaligen Kanzlerin Angela Merkel geprägt wurde, wurde als Ausdruck der Zuversicht der vielfach thematisierten Angst in der Flüchtlingskrise gegenübergestellt.

Die strategische Kommunikation von Angst ist zudem mit folgenden zentralen Argumentationsmustern bzw. Topoi verbunden:

- Der Angstpolitik-Topos bezieht sich auf die kommunikationsstrategische Technik, durch den Aufbau von Bedrohungsszenarien politische Zielstellungen bzw. Interessen gegen Widerstände durchzusetzen. Beispielsweise wird dies in der Ende März 2025 getroffenen Aussage Sigmar Gabriels Wäre ich Putin, würde ich 2028 kommen deutlich, mit der er ausgehend vom Szenario einer unmittelbar bevorstehenden Invasion durch Russland für eine führende Rolle Deutschlands in der Nato eintritt und besonders die rasche Umsetzung betont. Indem die Bedrohungsszenarien wie auch im obigen Beispiel häufig in die Zukunft gerichtet sind, werden Parallelen zum Topos der düsteren Zukunftsprognose deutlich. Neben dem Aufbau von Bedrohungsszenarien unterstützt die vorrangig im politischen Kontext anzutreffende Aussage Die Ängste und Sorgen der Menschen nehmen wir sehr ernst ebenfalls die eigene Zielstellung, wobei zusätzlich die Selbstpositionierung als fürsorgliche Partei gegenüber den (zugeschriebenen) Ängsten der Menschen als Form der Parteienwerbung erfolgt (siehe Beispiel 3).

- Der Angst-Skandal-Topos umfasst die Skandalisierung von Äußerungen bzw. politischen Aktivitäten als Angstpolitik, Spiel mit der Angst und Instrumentalisierung der Angst oder die Benennung der Akteur*innen als Angstmacher. In einem rhetorischen Vorwurf wird unterstellt, der Gegner bediene sich illegitimer bzw. antidemokratischer Mittel zur Durchsetzung der eigenen Zielstellung. Auffällig ist, dass in diesem Zusammenhang zwischen persönlichen und politischen kollektiven Ängsten unterschieden wird, wobei nur letztere durch den Angst-Skandal-Topos aufgegriffen werden.

Luhmann (1990) verdeutlicht bereits, bezogen auf die ökologische Kommunikation der 1980er Jahre, dass Angstausdruck und Angstthematisierung, die er im Terminus „Angstkommunikation“ zusammenfasst, als Mittel zur Moralisierung besonders brisant sind. Dies ergibt sich zum einen daraus, dass jede*r Angst zum Ausdruck bringen kann, ohne dass diese bestritten werden kann. Es sind also keine besonderen Voraussetzungen zum Angstausdruck nötig. Angst muss nicht einmal tatsächlich verspürt werden, um sie auszudrücken. Zum anderen legt die Angstkommunikation in einer deontischen Weise das gemeinsame Interesse an Angstminderung nahe. Wird Angst thematisiert, „macht ([s]ie) es zur Pflicht, sich Sorgen zu machen, und zum Recht, Anteilnahme an Befürchtungen zu erwarten und Maßnahmen zur Abwendung der Gefahren zu fordern“ (Luhmann 1990: 245).

Bezogen auf Angst als Mittel der strategischen Kommunikation in der Domäne der Politik spricht Krämer (2011: 33) von einer zunehmenden „Politisierung von Ängsten“, die dazu führe, dass die Freiheit zugunsten der Sicherheit zunehmend aufgegeben werde (siehe auch Jensen 2017 zu politischen Emotionen). Geforderte Präventivmaßnahmen der Vorsorge- und Sicherheitspolitik zielen dabei nicht auf die kaum eindämmbaren Bedrohungen selbst, sondern auf die Angstminderung. Somit bestimmen weniger Bedrohungen und vielmehr Ängste das gegenwärtige politische Handeln.

Betrachtet man die alltagssprachliche Bedeutung von Angst, so ergeben sich hinsichtlich des konkreten Bezugsphänomens, der subjektiven Erfahrungswelt, der Dauer, der kollektiven und individuellen Tragweite sowie der Authentizität viele offene Fragen. Über Fragestellungen wie Ist diese Angst denn normal? sowie Feststellungen der Form Die Angst vor Terroranschlägen ist unbegründet oder Sorge angesichts Corona ist berechtigt, Panik nicht erfolgt in der Alltagssprache eine beständige Aushandlung zur (A-)Normalität von Angst (siehe Normalismus). Als wichtige Orientierungsgrundlage dienen in diesem Zusammenhang Referenzen auf Angststudien, die belegen sollen, welche Ängste als verbreitet und somit als normal einzuordnen sind. Besonders häufig wird die R+V-Studie zitiert, um auf typische Ängste der deutschen Bevölkerung einzugehen und zeitliche Veränderungen bei den verschiedenen Angstgegenständen aufzeigen zu können (vgl. ruv.de 2025). Angst wird in solchen Befragungen und Studien als graduelles und auf verschiedene Gegenstände hin ausgerichtetes Phänomen (auf einer Skala zwischen wenig und starker Angst) konzeptualisiert.

In wissenschaftlichen Bestimmungen wird oftmals die Vagheit bzw. Unbestimmtheit des Ausdrucks Angst betont, die sich unter anderem darin äußert, dass zur besseren Zugänglichkeit zahlreiche (zumeist körperlich geprägte) Metaphern und Analogien für den Angstausdruck geläufig sind, beispielsweise zittern, wie Espenlaub; die Haare sträuben sich; vor Schreck mit den Zähnen klappern; mit den Knien schlottern; oder wie versteinert dastehen.

Auf die Existenzphilosophie und vor allem Kierkegaard (1992) geht die Unterscheidung zwischen Angst als ungerichtete, nicht objektbezogene Emotion und Furcht als eine auf einen konkreten Gegenstand hin ausgerichtete Emotion zurück. In der Alltagssprache werden die beiden Ausdrücke hingegen weitgehend synonym verwendet. Während in der Psychologie der Fokus vorrangig auf Angst als Störung mit klaren diagnostischen Kriterien liegt, betrachten die Linguistik, die Soziologie und die Geschichtswissenschaft Angst zudem aus einer konstruktivistischen Sichtweise heraus. Diese besagt, dass sich die Bedeutung von Angst daraus ergibt, wie über Angst gesprochen wird. Zudem rücken verschiedene Akteursgruppen und soziale Kontexte, die sich durch spezifische Angstausdrücke und -thematisierungen auszeichnen, in das Zentrum der Betrachtung, zum Beispiel der Umgang mit Angst im therapeutischen Gespräch zwischen Arzt/Ärztin bzw. Therapeut*in und Patient*in. Capps und Ochs (1995) untersuchen darüber hinaus, wie sich die eigene Erzählung zur Angsterkrankung auf den Krankheitsverlauf auswirkt.

Eine metasprachliche und somit kritische Auseinandersetzung mit Angst als Kommunikationsphänomen findet sowohl in der Wissenschaft als auch in der Öffentlichkeit statt, wie Beispiel 1 verdeutlicht. Auch in der Domäne der Politik werden Angstthematisierungen zum Teil hinterfragt (siehe die Beispiele 2 und 3). Dies wird unter anderem an typischen Adjektivpaaren wie rational/irrational sowie begründet/unbegründet deutlich, die häufig mit Angst verbunden sind. Auch Komposita mit Angst als Bestimmungswort wie Angstmacher, Angsthase, Angstpolitik und Angstunternehmer spielen eine wichtige Rolle.

Beispiele

(1) Angst als Schlagwort in Zeitungen und Sozialen Medien:

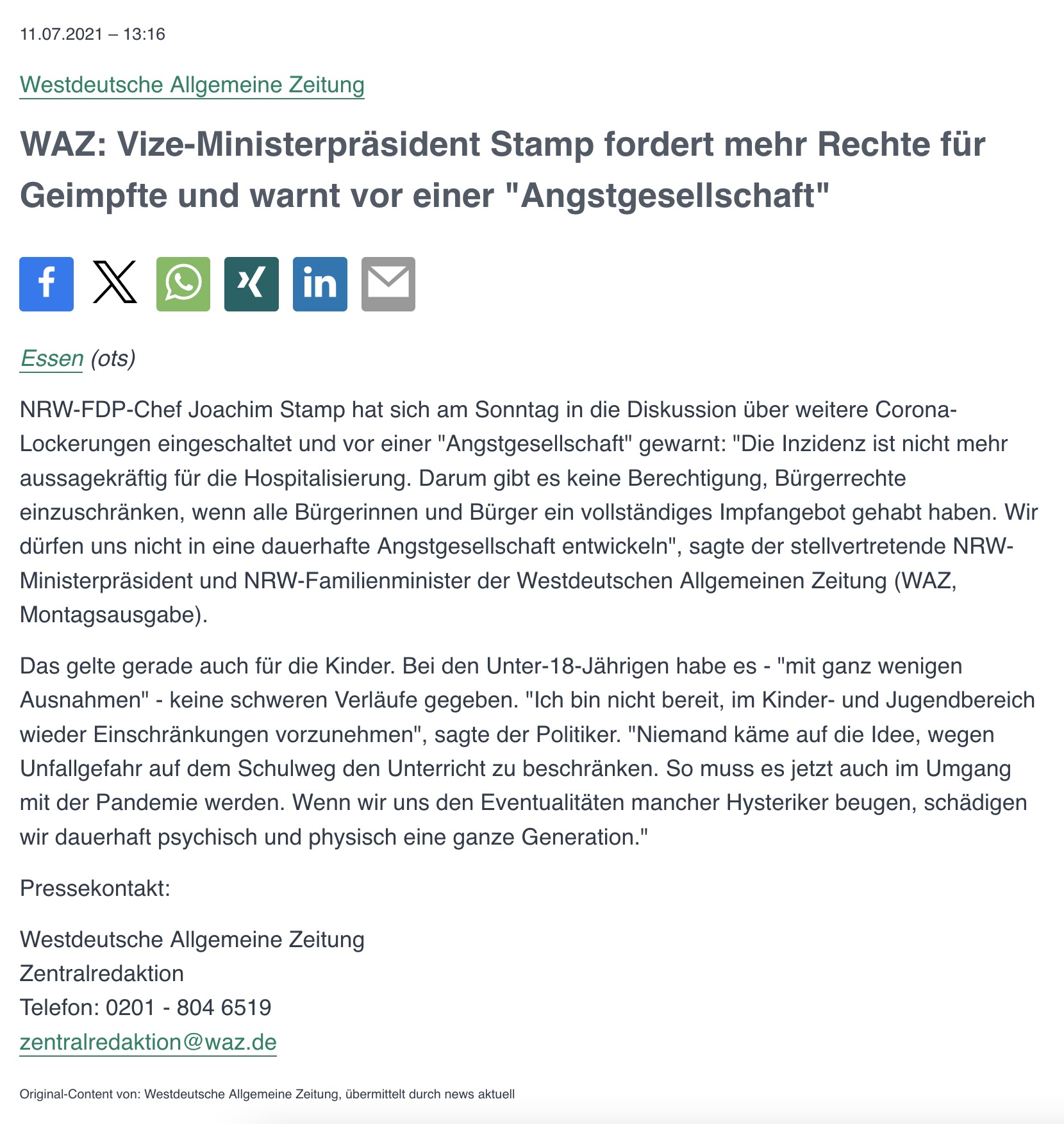

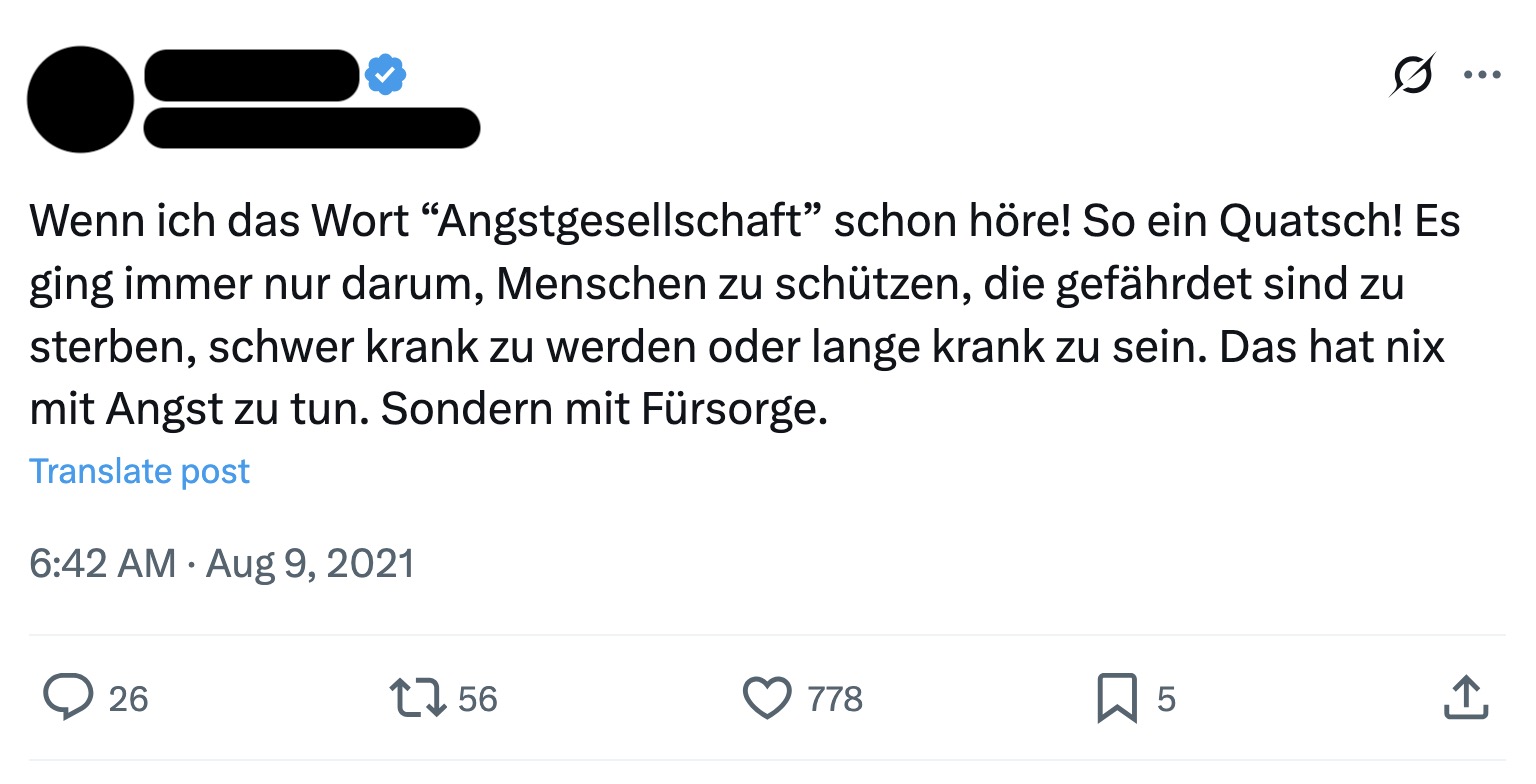

Insbesondere anhand der Schlagworte Angstgesellschaft oder Angstkultur wird im öffentlichen und im wissenschaftlichen Diskurs die gesellschaftliche und kulturelle Rolle von Angst thematisiert und diskutiert. Der Ausdruck Angstgesellschaft wurde zudem beispielsweise durch den Familienminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Joachim Stamp, in einer strategischen Weise gebraucht. In der Diskussion um die Corona-Lockerungen infolge der verstärkt angelaufenen Impfkampagne warnte Stamp vor einer andauernden Einschränkung der Bürgerrechte. Er betonte, dass es keine Angstgesellschaft auf der Basis von Eventualitäten mancher Hysteriker geben dürfe (die Aussagen finden sich u. a. in einem Artikel der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung vom 11.07.2021, aus der an dieser Stelle zitiert wird). Stamp nimmt eine Abwägung der Risiken vor, wobei er den psychischen und physischen Schäden durch die Einschränkungen des Infektionsschutzes mehr Gewicht einräumt als den Gefährdungen durch die Pandemie, die er lediglich mit der Unfallgefahr auf dem Schulweg gleichsetzt. Zugleich wird über das zusammengesetzte Nomen Angstgesellschaft einem ganzen Kollektiv, der Gesellschaft, ‚unverhältnismäßige‘ Angst zugeschrieben. Diese Zuschreibung, die Stamp auch in weiteren Kontexten wiederholte, wurde durch eine Twitter- bzw. X-Userin aufgegriffen und in Frage gestellt. Dabei greift sie zunächst Stamps Risikoabwägung auf und stellt der Angst als Gegenschlagwort die Fürsorge im Hinblick auf Menschen, die bei einer Ansteckung besonders gefährdet sind, gegenüber. In einem zweiten Tweet betont sie die positive Seite der Angst im Sinne ihrer überlebenssichernden Funktion. Schließlich stellt sie in einem dritten Tweet die Zuschreibung von Angst zum Kollektiv der Gesellschaft als pauschales Urteil in Frage.

Das Beispiel verdeutlicht, dass im öffentlichen Diskurs eine Auseinandersetzung zur Angemessenheit und Unangemessenheit von Angst sowie zum kommunikativen Umgang mit Angst stattfindet. Über die Fragestellung, in welchen Situationen oder angesichts welcher Gegenstände man Angst zu empfinden habe, werden bestimmte Normvorstellungen und politische Handlungsappelle etabliert bzw. verhandelt.

Abbildung 1: Nachricht der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung vom 11.07.2021 (WAZ 2021).

Als Antwort auf die Aussage Stamps hin:

Abbildung 2 und 3: Twitter/X-Thread als Reaktion auf öffentliche Äußerung von Joachim Stamp vom 09.08.2021 (Twitter/X 2021).

(2) Angst im Sicherheitsdiskurs:

Betrachtet man die Etymologie des Schlagwortes Sicherheit, dessen Bedeutung sich aus dem Lateinischen se (ohne) cura (Sorge) ableitet, also ‚ohne Sorge bzw. Angst sein‘, so ist wenig überraschend, dass Angst eng mit dem Sicherheitsdiskurs verbunden ist. Eine für die Gegenwart attestierte Politik der Angst strebt eine Versicherheitlichung an, die – wie das folgende Beispiel verdeutlicht – mit weiteren, finanziellen oder politischen Zielstellungen verknüpft ist sowie auf der einen Seite moralisierend und auf der anderen Seite normalisierend diskutiert wird.

Im aktuellen Diskurs zum Russland-Ukraine-Krieg lassen sich alle eingangs erläuterten Argumentationsmuster der strategischen Kommunikation von Angst finden. So greift der Politikwissenschaftler Carlo Masala in einem Artikel im Handelsblatt vom 06. Dezember 2024 zwei konkurrierende Bedrohungsszenarien auf, die angesichts des Krieges und hinsichtlich der Frage der Unterstützung den öffentlichen Diskurs in Deutschland bestimmen:

Jetzt, da die militärische Situation für die Ukraine immer kritischer wird, hört man aus allen Ecken der Republik, dass es die Heißsporne, die Kaliberexpertinnen und Kriegstreiberinnen gewesen sind, die Deutschland dazu gebracht haben, übergroße Ressourcen in einen militärischen Konflikt zu investieren, der von Anfang an aussichtslos gewesen sei, Hunderttausende von Toten forderte und die Welt regelmäßig an den Rand des Atomkriegs bringt. […] Manch unbedarfter Beobachter könnte auf dieses Argument hereinfallen.

Masala gibt zunächst die politische Fremdperspektive (aus allen Ecken) und Argumentation mitsamt damit verbundener Akteursbezeichnungen (Heißsporne, Kaliberexpertinnen und Kriegstreiberinnen) gegen seine eigene Position wieder. Der von ihm reformulierte Vorwurf enthält ein angstpolitisches Argument: Die ‚Gefahr eines drohenden Atomkriegs‘ mahne zu militärischer Zurückhaltung. Masala distanziert sich von dieser Argumentation, indem er dieses Bedrohungsszenario zurückweist und als Angstunternehmertum skandalisiert:

Mit ihrer Präsenz in den Medien und den sozialen Netzwerken hat es diese laute Gruppe geschafft, einen signifikanten Teil der Bevölkerung zu verunsichern und in Angst und Schrecken zu versetzen. Die Konsequenz daraus sehen wir. Ein wachsender Teil der Bevölkerung wählt Angstunternehmerparteien, ist in Umfragen für mehr Vorsicht bei der Lieferung von bestimmten Waffensystemen und unterstützt die Idee eines Waffenstillstands zu russischen Bedingungen. Noch ist diese Gruppe nicht in der Mehrheit, aber ihre Größe wächst, je länger dieser Krieg dauert.

Das erfolgreiche Geschäftsmodell, wie es an anderer Stelle in Masalas Kommentar heißt, bestehe u. a. darin, dass die verunsicherte Bevölkerung zunehmend Angstunternehmerparteien wähle. Masala unterstellt, die Angstmacherei sei verantwortlich für sinkende Unterstützungsbereitschaft und damit letztlich für eine drohende Niederlage der Ukraine.

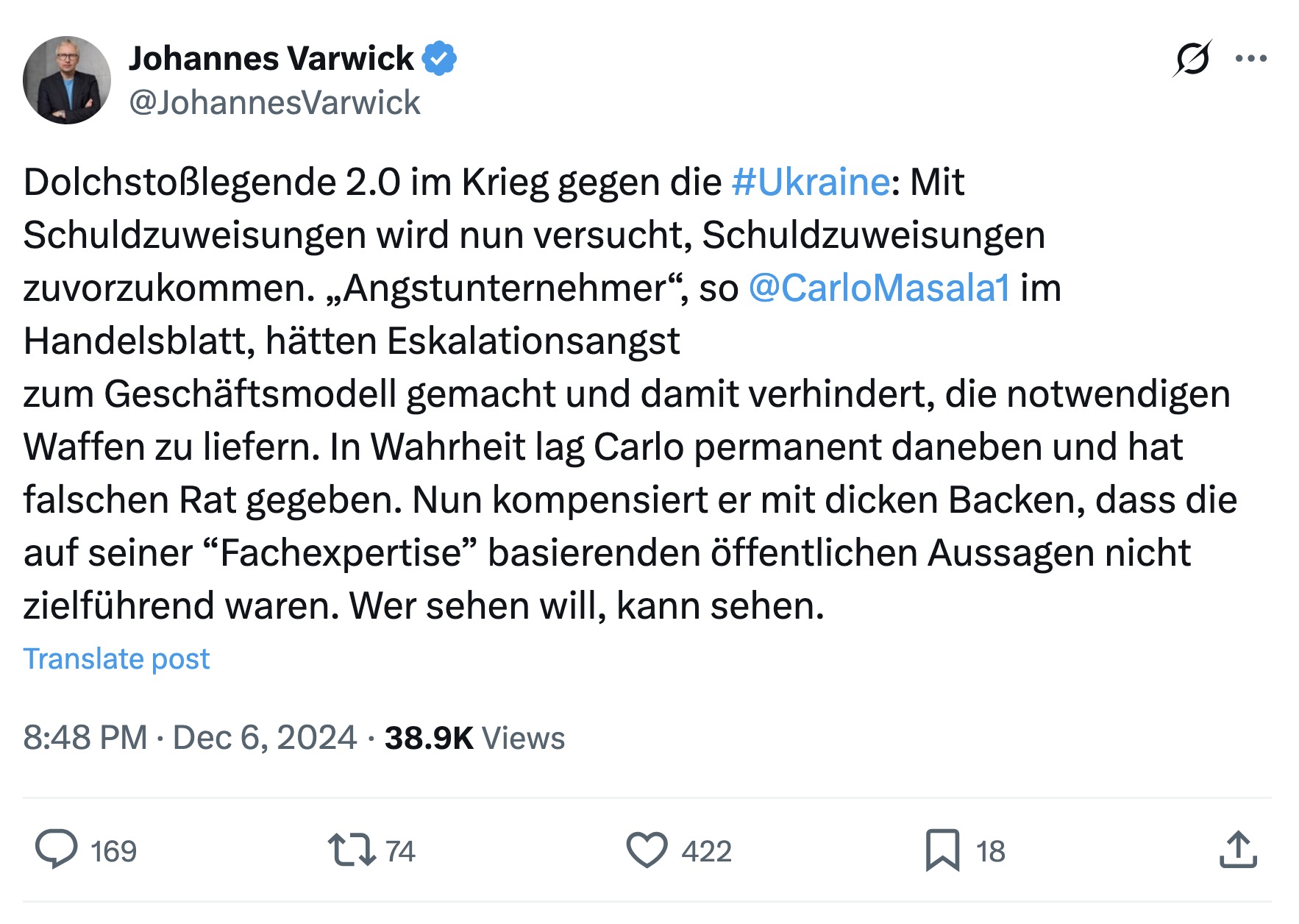

Der Politikwissenschaftler Johannes Varwick reagierte auf Masalas Beitrag in einem Posting auf der Plattform X (ehemals Twitter). Varwick skandalisiert darin wiederum Masalas Skandalisierung fehlender Ukraine-Unterstützung. Mittels des provokativen Ausdrucks Dolchstoßlegende 2.0 kritisiert Varwick, Masala gehe es vorrangig darum, drohenden Schuldzuweisungen zuvorzukommen.

Abbildung 4: Erwiderung von Johannes Varwick auf Äußerungen von Carlo Masala vom 06.12.2024 (Twitter/X 2024).

(3) Angst in der Domäne der Politik:

In der Domäne der Politik tritt Angst beispielsweise in der folgenden formelhaften Wendung auf:

Wir müssen die Sorgen/Ängste der Menschen ernst nehmen.

Eine besondere Häufung zeigt sich unter anderem in der Debatte zur Population der Wölfe in Deutschland, die am 02. Februar 2018 im Bundestag stattgefunden hat (Bundestag 2018). Die FDP trat in einem Antrag für die Aufnahme des Wolfes als jagdbare Tierart in das Bundesjagdgesetz ein. In der sich anschließenden Debatte wird die genannte sprachliche Wendung durch verschiedene Politiker*innen gebraucht, beispielsweise im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem Munsteraner [Wolfs-]Rudel:

Rita Schwarzelühr-Sutter: Die Vorgänge um das sogenannte Munsteraner Rudel sind seit Jahren erledigt. Es ging dort auch um Vergrämung. Wenn es einen problematischen Wolf gab, hat man auch gehandelt. Der sogenannte MT6 – ‚Kurti’ – wurde entnommen.

Dr. Gero Clemens Hocker (FDP): Wissen Sie, wie lange das gedauert hat? Wie viele Tiere gerissen wurden von Wölfen? Wie viele Existenzen gefährdet worden sind? Nein? Dann fahren Sie mal nach Niedersachsen!

Rita Schwarzelühr-Sutter: Ich finde es phänomenal, wie Sie immer aus einer Mücke einen Elefanten machen. Wir nehmen diese Ängste und Sorgen und die durchaus existenziellen Anliegen der Landwirte sehr ernst. Deswegen finde ich Ihren Einwurf gänzlich unangebracht. Ich will noch einmal betonen: Die Sicherheit der Menschen hat für uns oberste Priorität.

Mit dem Verweis auf die Ängste und Sorgen der Landwirte, die sehr ernst genommen würden, versichert die Vertreterin des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Schwarzelühr-Sutter, die Sicherheit der Menschen sei das oberste Ziel ihrer Politik.

Auch die CDU spricht sich für Jagd auf den Wolf aus, wie der folgende Ausschnitt illustriert:

Silvia Breher (CDU/CSU): Haben Sie mit den Weidetierhaltern in den betroffenen Regionen in Niedersachsen gesprochen? Ich kann diese Weidetierhalter verstehen. Aber können Sie sich vorstellen, wie sich die Hobbyhalter, die Privatzüchter und eben auch die Landwirte fühlen, wenn sie jeden Morgen auf die Weide gehen und Angst haben müssen, wieder tote Tiere zu finden? Ich spreche nicht von nur einem toten Tier, das aufgefressen worden ist, und auch nicht von nur einem einmaligen Vorfall. Nein, ich spreche von mehreren Tieren, von einer ganzen Herde, von vielen schwerstverletzten Tieren. Die Bilder wollen Sie nicht sehen. Ich aber habe sie gesehen. […] Wir müssen endlich anfangen, die Sorgen und die Ängste der Menschen, die betroffen sind, ernst zu nehmen – im Interesse der Menschen und des Wolfes. Danke schön.

Der Redeausschnitt von Frau Breher verdeutlicht, dass mit dem Bezug auf die Sorgen und die Ängste der Menschen eine Selbstpositionierung als fürsorgliche Politikerin einhergeht, die nach eigener Aussage mit den in ihrer Existenz bedrohten und verängstigten Menschen gesprochen habe und für diese eintrete bzw. sich ihnen gegenüber verpflichtet fühle. Die eigene Position wird somit moralisch aufgewertet. Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht überraschend, dass die formelhafte Wendung vor allem zu Beginn und am Ende der Reden belegt ist. Neben der genannten Positionierung dient die Wendung der Stützung der jeweiligen politischen Zielsetzung oder der wirksamen Begegnung des Vorwurfs des Nicht-Wissens in Bezug auf die Probleme der Bevölkerung.

(4) Angst-Thematisierungen in der Presse (Zeitungen):

Während der Corona-Pandemie wurden auf ZEIT ONLINE (2024) sowie SPIEGEL ONLINE (2024) Sonderseiten veröffentlicht. Gegenstand war die Frage, wie sich die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in der frühen Phase der Pandemie auf die berufliche Existenz auswirkten. Die Berichte enthielten vor allem Schilderungen persönlicher Zukunftsängste. Individuelle Erfahrungsberichte, in denen Angst thematisiert oder zum Ausdruck gebracht wird, sind auch in andere Artikel, z. B. zur Thematik der Psyche eingebettet, wenngleich nicht in dieser starken Häufung. Auffällig ist die starke Häufung des Musters nicht mehr (weiter) wissen, das einerseits Angst auf die (unsichere) Zukunft bezieht, andererseits aber auch zeigt, dass Nicht-Wissen sowie ein abweichender Normalzustand wichtige Angstursachen darstellen.

Abbildung 5: Grafische Aufbereitung von Zuschriften auf Zeit Online von 2024 (Zeit Online 2024).

Literatur

Zum Weiterlesen

- Nussbaum, Martha Craven (2019): Königreich der Angst: Gedanken zur aktuellen politischen Krise. Manfred Weltecke (Trans.), Darmstadt: wbg Theiss.

- Wodak, Ruth (2020): Politik mit der Angst: Die schamlose Normalisierung rechtspopulistischer und rechtsextremer Diskurse. 2. Auflage, völlig neu bearbeitet. Wien, Hamburg: Edition Konturen.

Zitierte Literatur

- Capps, Lisa; Ochs, Elinor (1995): Constructing Panic. The Discourse of Agoraphobia. London: Harvard University Press.

- Jensen, Uffa (2017): Zornpolitik (edition suhrkamp). Bd. 2720. Berlin: Suhrkamp.

- Kierkegaard, Søren (1992): Der Begriff Angst (Reclams Universal-Bibliothek). Bd. 8792. Stuttgart: Reclam.

- Krämer, Sybille (2011): Einige Überlegungen zur „verkörperten“ und „reflexiven“ Angst. In: Kisser, Thomas; Rippl, Daniela; Tiedtke, Marion (Hrsg.): Angst: Dimensionen eines Gefühls. München: Wilhelm Fink, S. 25–34.

- Kuck, Kristin (2018): Angst und Mut im Wahlkampf der FDP. Aptum. Zeitschrift für Sprachkritik und Sprachkultur, Jg. 14, Heft 1, S. 36–49.

- Luhmann, Niklas (1990): Ökologische Kommunikation: Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen?. 3. Auflage, Opladen: Westdt. Verl.

Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1: Westdeutsche Allgemeine Zeitung (2021): WAZ: Vize-Ministerpräsident Stamp fordert mehr Rechte für Geimpfte und warnt vor einer „Angstgesellschaft“. Online unter: https://www.presseportal.de/pm/55903/4965378 ; Zugriff: 21.07.2025.

- Abbildung 2: Twitter/X (2021): Tweet vom 09.08.2021.

- Abbildung 3: Twitter/X (2021): Tweet vom 09.08.2021.

- Abbildung 4: Twitter/X (2024): Tweet vom 06.12.2024. Online unter: https://x.com/JohannesVarwick/status/1865121147982950524 ; Zugriff: 21.07.2025.

- Abbildung 5: Zeit Online (2024): Grafische Aufbereitung von Zuschriften auf Zeit Online von 2024.

Zitiervorschlag

Georgi, Christopher (2025): Angst. In: Diskursmonitor. Glossar zur strategischen Kommunikation in öffentlichen Diskursen. Hg. von der Forschungsgruppe Diskursmonitor und Diskursintervention. Veröffentlicht am 01.08.2025. Online unter: https://diskursmonitor.de/glossar/angst.

Grundbegriffe

Begriffsgeschichte

Die Begriffsgeschichte lässt sich allgemein als eine historische Methode beschreiben, die den zeitlichen Wandel der Bedeutungen von bestimmten Ausdrücken untersucht. Da einzelne Worte nie isoliert begegnen und ihre jeweiligen Bedeutungen erst im Kontext größerer sprachlicher Zusammenhänge oder semantischer Felder greifbar werden, verbindet sie sich flexibel mit anderen Methoden historischer Semantik, wie etwa der Diskursgeschichte, der Argumentationsgeschichte oder der Metaphernforschung (Metaphorologie).

Diskurssemantische Verschiebung

Mit dem Begriff der diskurssemantischen Verschiebung wird in der Diskursforschung ein Wandel in der öffentlichen Sprache und Kommunikation verstanden, der auf mittel- oder län-gerfristige Veränderung des Denkens, Handelns und/oder Fühlens größerer Gesellschafts-gruppen hinweist.

Domäne

Der Begriff der Domäne ist aus der soziologisch orientierten Sprachforschung in die Diskursforschung übernommen worden. Hier wird der Begriff dafür verwendet, um Muster im Sprachgebrauch und kollektiven Denken von sozialen Gruppen nach situationsübergreifenden Tätigkeitsbereichen zu sortieren.

Positionieren

Positionieren ist Grundbestandteil menschlicher Kommunikation. Wann immer wir miteinander interagieren und kommunizieren, bringen wir uns selbst, andere und die Objekte, über die wir sprechen, in bestimmte Relationen zueinander.

Deutungsmuster

Unter einem Deutungsmuster wird die problem- und lösungsbezogene Interpretation gesellschaftlicher und politischer Tatbestände verstanden, die Aussicht auf Akzeptanz in sozialen Gruppen hat. Der Begriff des Deutungsmusters hat Ähnlichkeit mit den Begriffen der Theorie und Ideologie. Meist werden gesellschaftlich verbreitete Leitdeutungen, die oft mit Schlagwörtern und Argumentationsmustern einhergehen (wie Globalisierung, Kapitalismus, Leistungsgesellschaft, Chancengleichheit etc.) als Beispiele für Deutungsmuster genannt.

Sinnformel

‚Wer sind wir? Woher kommen, wo stehen und wohin gehen wir? Wozu leben wir?‘ Auf diese und ähnliche existentielle Fragen geben Sinnformeln kondensierte Antworten, die in privaten wie sozialen Situationen Halt und Argumenten in politischen und medialen Debatten einen sicheren Unterbau geben können.

Praktik

Eine Praktik ist ein spezifisches, situativ vollzogenes und sinnhaftes Bündel von körperlichen Verhaltensweisen, an dem mehrere Menschen und Dinge beteiligt sein können (z. B. Seufzen, um Frust auszudrücken, oder einen Beschwerdebrief schreiben, Fußballspielen).

Kontextualisieren

Kontextualisieren wird im allgemeineren bildungssprachlichen Begriffsgebrauch verwendet, um das Einordnen von etwas oder jemandem in einen bestimmten Zusammenhang zu bezeichnen.

Narrativ

Mit der diskursanalytischen Kategorie des Narrativs werden Vorstellungen von komplexen Denk- und Handlungsstrukturen erfasst. Narrative in diesem Sinne gehören wie Schlagwörter, Metaphern und Topoi zu den Grundkategorien der Analyse von Diskursen.

Argumentation

Argumentation bezeichnet jene sprachliche Tätigkeit, in der man sich mithilfe von Gründen darum bemüht, die Richtigkeit einer Antwort auf eine bestimmte Frage zu erweisen. Das kann in ganz verschiedenen Situationen und Bereichen nötig sein, namentlich um eine poli-tische, wissenschaftliche, rechtliche, unternehmerische oder private Angelegenheit zu klären.

Techniken

AI-Washing/KI-Washing

Unter AI-Washing ist die Praxis von Unternehmen oder Organisationen zu verstehen, Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle mit dem Etikett „Künstliche Intelligenz“ (KI bzw. „Artificial Intelligence“ (AI)) zu versehen, obwohl deren tatsächlicher Einsatz von KI-Technologien entweder stark übertrieben, nur marginal vorhanden oder überhaupt nicht gegeben ist.

Dogwhistle

Unter Dogwhistle wird in Teilen der Forschung eine doppeldeutige Äußerung verstanden, die eine offene und eine verdeckte Botschaft an jeweils eine Zuhörerschaft kommuniziert.

Boykottaufruf

Der Boykottaufruf ist eine Maßnahme, die darauf abzielt, ein Ziel, also meist eine Verhaltensänderung des Boykottierten, hervorzurufen, indem zu einem Abbruch etwa der wirtschaftlichen oder sozialen Beziehungen zu diesem aufgefordert wird.

Tabuisieren

Das Wort Tabuisierung bezeichnet die Praxis, etwas Unerwünschtes, Anstößiges oder Peinliches unsichtbar zu machen oder als nicht akzeptabel zu markieren. Das Tabuisierte gilt dann moralisch als unsagbar, unzeigbar oder unmachbar.

Aus dem Zusammenhang reißen

Das Aus-dem-Zusammenhang-Reißen gehört in den Funktionskreis der Redewiedergabe bzw. der Wiedergabe kommunikativer Ereignisse. Es kann (1) als intentionale argumentativ-polemische Strategie für ganz unterschiedliche diskursive Zielsetzungen von Akteuren genutzt werden, oder (2) es kann SprecherInnen und SchreiberInnen in unbeabsichtigter, fehlerhafter Weise unterlaufen.

Lobbying

Lobbying ist eine Form strategischer Kommunikation, die sich primär an Akteure in der Politik richtet. Beim Lobbying wird ein Bündel von kommunikativen Tätigkeiten mit dem Ziel eingesetzt, die Entscheidungen von Personen mit politischem Mandat oder den Entstehungsprozess von neuen Gesetzestexten interessengeleitet zu beeinflussen.

Karten

Karten dienen dazu, Raumausschnitte im Hinblick auf ausgewählte Charakteristika so darzustellen, dass die Informationen unmittelbar in ihrem Zusammenhang erfasst und gut kommuniziert werden können. Dazu ist es notwendig, Daten und Darstellungsweisen auszuwählen und komplexe und oft umkämpfte Prozesse der Wirklichkeit in einfachen Darstellungen zu fixieren.

Pressemitteilung

Pressemitteilungen sind standardisierte Mitteilungen von Organisationen, die sich an Journalist:innen und andere Multiplikator:innen richten. Sie dienen der offiziellen und zitierfähigen Informationsweitergabe und übernehmen zugleich strategische Funktionen in der öffentlichen Kommunikation und Meinungssteuerung.

Shitstorm

Der Begriff Shitstorm beschreibt eine relativ junge Diskurskonstellation, die seit den 2010er Jahren an Bedeutung gewonnen hat und gemeinhin als Online-Wutausbruch bezeichnet wer-den kann.

Tarnschrift

Als Tarnschrift bezeichnet man unter den Bedingungen von Zensur und Verfolgungsrisiko veröffentliche Texte, die insbesondere in der strategischen Kommunikation des NS-Widerstands eine zentrale Rolle spielten.

Schlagwörter

Brückentechnologie

Ganz allgemein wird unter dem Schlagwort der Brückentechnologie sowohl in den öffentlichen Medien als auch in technisch und wirtschaftlich dominierten Kontexten eine Technologie verstanden, die zeitlich befristet eingesetzt werden soll, bevor in Zukunft der Übergang zu einer als sinnvoller eingeschätzten anderen Technologie möglich ist.

Deindustrialisierung

Der Ausdruck Deindustrialisierung (auch De-Industrialisierung oder als Verb deindustrialisieren) beschreibt im öffentlichen Sprachgebrauch eine negativ bewertete Form des Strukturwandels durch Rückgang von produzierendem Gewerbe.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit als ein Schlagwort des öffentlichen Diskurses bezieht sich ganz allgemein auf einen ressourcenschonenderen Umgang mit dem, was uns Menschen der Planet Erde bietet, mit dem Ziel, dass auch nachfolgende Generationen noch die Möglichkeit haben, ähnlich gut zu leben wie wir heute (Generationengerechtigkeit).

Echokammer

Der Begriff der Echokammer steht in seiner heutigen Verwendung vor allem im Zusammenhang mit der Nutzung Sozialer Medien. Er verweist metaphorisch auf einen digitalen Kommunikations- und Resonanzraum, in dem Mediennutzer*innen lediglich Inhalten begegnen, die ihre eigenen, bereits bestehenden Ansichten bestätigen, während abweichende Perspektiven und Meinungen ausgeblendet bzw. abgelehnt werden.

Relativieren

Der Ausdruck relativieren besitzt zwei zentrale Bedeutungsvarianten: In bildungssprachlichen und wissenschaftlichen Kontexten bezeichnet er eine analytische Praxis, bei der Aussagen, Begriffe oder Phänomene durch Bezugnahme auf andere Sachverhalte eingeordnet, differen-ziert und in ihrer Geltung präzisiert werden.

Massendemokratie

Geprägt wurde der Begriff Massendemokratie im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts von völkisch-konservativen Akteuren (prominent darunter Carl Schmitt 1926). Der Ausdruck Masse hatte damals bei den bürgerlichen Eliten eine rundum bedrohliche Assoziation.

Social Bots

Als Social Bots werden Computerprogramme bezeichnet, die in der Lage sind, in sozialen Medien Kommunikation menschlicher Nutzer*innen (teilweise) automatisiert nachzuahmen.

Kriegsmüdigkeit

Der Ausdruck Kriegsmüdigkeit bezeichnet die emotionale und physische Erschöpfung von Menschen, die einen Krieg erleben, sowie die gesellschaftliche und politische Ermüdung angesichts langanhaltender Konflikte. Er beschreibt den sinkenden Kampfeswillen bei Kriegsparteien und heute wird er auch für das wachsende Desinteresse an Kriegsthemen in Medien und Öffentlichkeit genutzt.

Woke

Der Ausdruck woke stammt aus dem afroamerikanischen Englisch und bezeichnete dort zunächst den Bewusstseinszustand der Aufgeklärtheit über die Verbreitung von rassistischen Vorurteilen und Diskriminierung unter Angehörigen ethnischer Minderheiten.

Identität

Unter Identität versteht man allgemein die Summe von Merkmalen, die Individuen oder sozialen Kollektiven – etwa Nationen, Organisationen oder sozialen Gruppen – als charakteristisch oder gar als angeboren zugeordnet werden.

Verschiebungen

Dehumanisierung

Mit Dehumanisierung bzw. Anthropomorphisierung werden solche kommunikativen Techniken und Praktiken bezeichnet, die Personen, Sachverhalten oder Gegenständen menschliche Eigenschaften ab- bzw. zusprechen. Dehumanisierung und Anthropomorphisierung können sowohl durch sprachliche Mittel als auch durch andere, z. B. bildliche, Zeichen vollzogen werden.

Kriminalisierung

Kriminalität meint ein Verhalten, das gegen ein Gesetz verstößt. Folglich bedeutet Kriminalisierung im engeren Sinne den Vorgang, durch den Verhalten ungesetzlich gemacht wird – indem Gesetze geschaffen werden.

Versicherheitlichung

In akademischen Kontexten wird Versicherheitlichung in Abgrenzung zu einem naiv-realistischen Sicherheitsverständnis verwendet. Dieses betrachtet Sicherheit als einen universell erstrebenswerten und objektiv feststellbaren Zustand, dessen Abwesenheit auf das Handeln von Akteuren zurückzuführen ist, die feindselig, kriminell, unverantwortlich oder zumindest fahrlässig agieren.

Ökonomisierung

Ökonomisierung wird in gegenwärtigen Diskursen in der Regel zur Bezeichnung von Prozessen verwendet, in denen die spezifisch wirtschaftlichen Funktions-Elemente wie Markt, Wettbewerb/Konkurrenz, Kosten-Nutzen-Kalküle, Effizienz, Gewinnorientierung in Bereiche übertragen werden, die zuvor teilweise oder ganz nach anderen Leitkriterien ausgerichtet waren

Moralisierung

Moralisierung verlagert Macht- und Interessenkonflikte in die Sphäre der Kommunikation von Achtung / Missachtung. Sie reduziert Ambivalenz zugunsten einer Polarisierung von gut und böse.

Konstellationen

Krise

Krise ist vom Wort mit fachsprachlicher Bedeutung zur Zeitdiagnose und einem zentralen Begriff der öffentlich-politischen Kommunikation geworden. Der öffentlich-politische Krisenbegriff ist dabei – unabhängig vom Gegenstand der Krise – in eine krisendiskurstypische Konstellation zur Begründung von krisenüberwindenden Handlungen eingebettet.

Partizipatorischer Diskurs

Partizipation ist mittlerweile von der Forderung benachteiligter Personen und Gruppen nach mehr Beteiligung in der demokratischen Gesellschaft zu einem Begriff der Institutionen selbst geworden: Kein Programm, keine Bewilligung mehr, ohne dass bestimmte Gruppen oder Personen dazu aufgefordert werden, für (mehr) Partizipation zu sorgen.

Skandal

Die Diskurskonstellation des Skandals zeichnet sich durch eine in den Medien aufgegriffene (bzw. durch sie erst hervorgerufene) empörte Reaktion eines erheblichen Teils der Bevölkerung auf einen tatsächlichen oder vermeintlichen Missstand aus. Die schuldhafte Verursachung dieses Missstandes wird dabei einem gesellschaftlichen Akteur zugeschrieben, dessen Handeln als ‚unmoralisch‘ gedeutet wird.