DiskursGlossar

Inszenierte Kontroverse

Kategorie: Techniken

Verwandte Ausdrücke: Politainment, politischer Schaukampf, herbeigeführter/arrangierter/vom Zaun gebrochener Streit, Confrontainment, Combat-Talkshow, Kampfspiel, Konfrontation, Diskussion, ‚jmd. grillen‘

Siehe auch: Inszenierung, Agenda Setting, Skandalisierung, Moralisierung, Kampagne, Sündenbock, Partizipatorischer Diskurs

Autor: Werner Holly

Version: 1.1 / Datum: 01.08.2025

Kurzzusammenfassung

Inszenierte Kontroversen liegen vor, wenn Politiker, Vertreter von Interessengruppen, Aktivisten, Journalisten, Influencer oder andere öffentlich wirksame Akteure potentiell strittige Themen möglichst effektvoll in einen Diskurs einbringen oder einen entsprechenden Diskurs auslösen, und zwar um entsprechende Perspektivierungen bestimmter Konfliktlagen im eigenen Interesse konfrontativ zu prägen. Dabei soll die eigene Position einseitig immunisiert, die gegnerische dagegen maximal negativ dargestellt und abgelehnt werden. Dies geschieht in möglichst öffentlichkeitswirksamen Foren/Arenen (Parlaments- und andere Gremiensitzungen, Pressekonferenzen, Podiumsdiskussionen und andere öffentliche Veranstaltungen, Talkshows und andere TV-Formate, diplomatische Begegnungen), aber auch mehr oder weniger verdeckt in entsprechenden internen Szenerien konflikthafter organisationaler Situationen.

Die Inszenierung der Kontroverse verschiebt deren Fokus von der Klärung eines Sachverhalts bzw. der Regelung eines Streits auf Aspekte der taktischen Gewinnung von Vorteilen, auch um den Preis, dass einer sachgerechten Lösung oder einem dauerhaften Konsens Schaden zugefügt werden kann. Regeln fairer Konfliktaustragung, wechselseitigen Respekts und wahrhaftiger Argumentation werden dabei absichtsvoll verletzt.

Die komplexe Praktik inszenierter Kontroversen zeigt typische Konstellationen (Angreifer/Verteidiger mit jeweiligen Unterstützern, gleichzeitig oder zeitversetzt, in geregelten oder formlosen Arrangements, mit und ohne Kopräsenz), typische Einzelmuster (Herausforderungen, Belege, Bezeugungen, Zurückweisungen, Gegenangriffe, Gesprächsabbrüche) und Sequenzverläufe (Konfliktverstärkungen, Konfliktdämpfungen, Wiederholungsschleifen, eskalierende und deeskalierende Nachverbrennungen in anderen Foren, vor allem in Social Media) ebenso wie typische thematische Ressourcen (aus der Topik der Kontra-Argumentation, dazu Klein 2019: 65–85).

Erweiterte Begriffsklärung

Inszenierte Kontroversen gehören zum alltäglichen Repertoire in der Politik, wo es grundsätzlich um die Regelung und Austragung von Interessendivergenzen geht, aber meist auch um Macht und Vorteile der Akteure. Es gibt sie aber auch in anderen Domänen, wo organisationale Strukturen und Machtverhältnisse eine Rolle spielen (Wirtschaft, Sport, Religion, Gesellschaft, Kunst, Medien, Wissenschaft). Sie werden nicht selten dazu benutzt, um sich – weit über sachliche Differenzen hinaus – durch überspitzte polemische Konfrontationen mittels personalisierter und emotionalisierter Verschärfung eine günstigere Profilierung der eigenen Position zu verschaffen, wenn nicht durch eine extreme Abwertung der gegnerischen; dazu gehört auch, dass durch die Inszenierung von Kontroversen von anderen Themen abgelenkt werden kann, deren Vermeidung man für die eigene Sache für günstig hält.

Mediale Akteure – soweit sie nicht ohnehin parteiliche Interessen vertreten – betreiben die Inszenierung von Kontroversen auch, um sich selbst Aufmerksamkeit zu verschaffen, sei es für kommerziellen Gewinn und/oder mehr Akzeptanz und Einfluss. Erhöhte Aufmerksamkeit versprechen vor allem negativ konnotierte Ereignisse (Naturkatastrophen, Unfälle, Straftaten), die sich instrumentalisieren lassen; es können auch negative Stimmungen, ausgelöst durch krisenhafte Entwicklungen oder dauerhafte Missstände, aufgegriffen und im Sinne der eigenen Ziele und Perspektiven kanalisiert werden.

Durch die einseitige Vorbereitung durch den Inszenierenden, der zugleich Angreifer ist, entsteht eine doppelte Asymmetrie der Kontrahenten, zum einen durch die divergierenden Rollen (Angreifer – Verteidiger), zum andern durch den zeitlichen Vorsprung, den der Inszenierende hat: ein doppelter Vorteil für den Inszenierenden.

Adressaten inszenierter Kontroversen sind zunächst die angegriffenen Kontrahenten, auf die erhöhter Reaktionsdruck ausgeübt wird, weil sie in die Enge gedrängt werden; dann auch die eigenen Mitstreiter, die eine zusätzliche Motivation und Verstärkung erfahren, und nicht zuletzt, sondern vorrangig das Publikum, das in der Demokratie als letzter Souverän beeindruckt werden soll. Adressaten im Publikum sind insbesondere wichtige Meinungsführer in einflussreichen Positionen, die als Multiplikatoren entscheidende Faktoren im weiteren Verlauf sind und dazu beitragen können, dass die Inszenierung erfolgreich ist, einfach verhallt oder sich sogar gegen den Angreifer wendet.

Eine wesentliche Rolle spielen auch unkalkulierbare, weil nicht vorhersehbare Ereignisse, die den Gang der Dinge beeinflussen oder die Inszenierung erst auslösen können. So hat etwa die Nuklearkatastrophe von Fukushima in Deutschland die Kontroverse um Atomkraftwerke entscheidend verändert; oder die Kette von Anschlägen durch Täter mit Migrationshintergrund hat es im Wahlkampf 2025 möglich gemacht, den Diskurs um Migration (als Talkshow-‚Dauerbrenner‘ zusätzlich erhitzt) wesentlich schärfer zu inszenieren, wodurch wiederum andere Themen in den Hintergrund gedrängt wurden.

Sprachlich-kommunikative Handlungsschritte folgen den üblichen Mustern von agonalen/streithaften Dialogen; die Kontroverse setzt ein, wenn eine Behauptung, sei sie vorliegend oder unterstellt, vom Initiator der Kontroverse bestritten wird. Während auf der Sachebene damit ein Wechselspiel von Behauptungen mit entsprechenden Argumentationen ausgelöst wird, zielt die inszenierte Kontroverse aber von Anfang an darauf, den Gegner darüber hinaus auch auf der Beziehungsebene zu treffen, wodurch aus der sachlichen Auseinandersetzung ein evaluativer und emotionaler Streit wird. Entsprechend sind persönliche Bewertungen und emotionale Aspekte bevorzugte thematische Ressourcen. Von den Überzeugungsmitteln der klassischen Rhetorik (sachliche Rationalität, persönliche Glaubwürdigkeit, emotionale Erregung) gewinnen die persönlich-emotional gefärbten Anteile die Oberhand, der Angriff dominiert, vor allem der zur Person. Es geht dann darum, den Gegner nicht nur ins Unrecht zu setzen, sondern sein soziales Ansehen (Image, face) zu verletzen (vgl. Goffman 1967; Holly 2001), alltagssprachlich ihn fertigzumachen; im Talkshowjargon: grillen (vgl. auch Diskreditieren). Der Angegriffene muss also erst einmal aus der Enge der Defensive heraus; dazu sind verschiedene Gegenstrategien möglich: 1. Übersehen und Versachlichen, 2. Gegenangriff, 3. Metakommunikation. Je nach Situation und kommunikativem Rahmen sind nicht immer alle drei verfügbar.

Beispiele

Hier werden nur Beispiele politischer Inszenierungen ausgeführt (zu wissenschaftlichen Inszenierungen finden sich Beispiele bei Antos/Gogolok 2006). Im Beispiel (1) und (2) geht es um Beispiele aus der deutschen und internationalen Politik: Um Christian Lindners Inszenierung einer Kontroverse innerhalb der eigenen Regierung und um den jetzt schon historischen Fall der Demütigung eines verbündeten Präsidenten ‚vor laufenden Kameras‘ (Trump gegen Selenskyj), der einen außenpolitischen Bruch darstellt und weitreichende Folgen hat, weit über die unmittelbaren Kontrahenten hinaus (2). Im Beispiel (3) handelt es sich um eine inszenierte Kontroverse, die auch der tendenziös gefärbten Selbstdarstellung journalistischer Kritik dient, wie sie der Moderator Lanz zu seinem Markenzeichen (jemanden ‚grillen‘) gemacht hat.

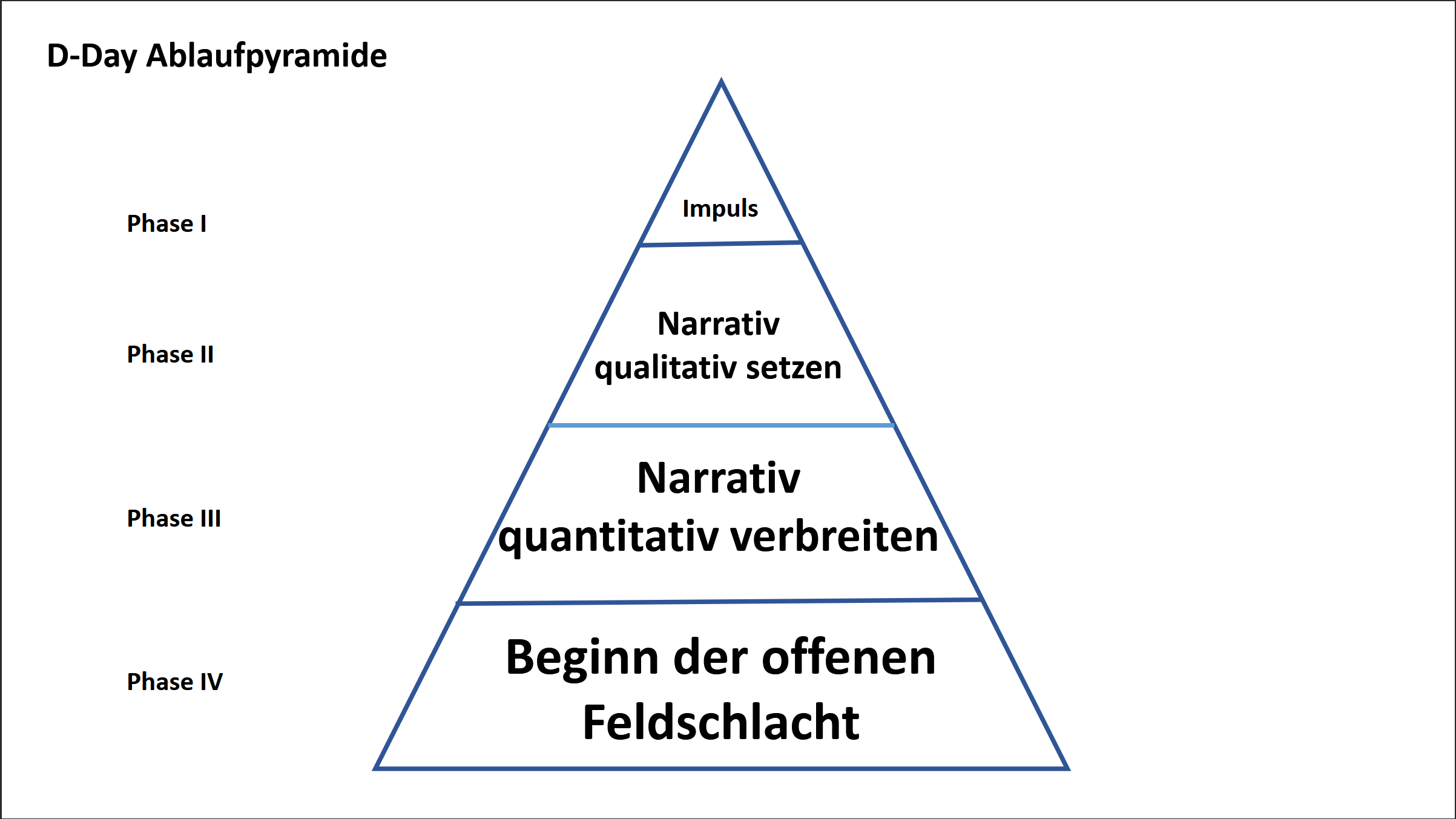

(1) Der Bruch der sogenannten Ampel-Koalition im Herbst 2024 durch den Parteichef der FDP, Christian Lindner, geschah im Rahmen einer länger anhaltenden, öffentlich geführten, aber verdeckt inszenierten Kontroverse innerhalb des Regierungslagers, die auf eine sorgfältige Planung unter der Überschrift D-Day zurückging. Der Parteizentrale der FDP verdanken wir sogar ein regelrechtes Szenario dieser Inszenierung, in Form eines Strategiepapiers einschließlich einer Grafik, die mehrere Phasen des sogenannten D-Day-Ablaufs vorsah:

Abbildung 1: Grafische Pyramidendarstellung der Phasen aus dem Dokument Ablaufszenarien (FDP 2024).

Die Schritte der inszenierten Kontroverse bestehen aus 4 Stufen mit den Bezeichnungen: 1. Impuls, 2. Narrativ qualitativ setzen, 3. Narrativ quantitativ verbreiten, 4. Beginn der offenen Feldschlacht. Dieser ungewöhnliche und durch die historischen militärischen Anklänge befremdliche Einblick in eine Inszenierungspraktik dokumentiert, dass der hier behandelte Sachverhalt kein Beschreibungs-Konstrukt ist, sondern empirisch belegt, welches Ziel verfolgt wird, und zwar mithilfe eines Narrativs, d. h. einer mehr oder weniger fiktiven Perspektivierung und Deutung. Inhaltlich ging es um einen Richtungsstreit in der Wirtschafts- und Finanzpolitik, parteitaktisch um die Befürchtung, dass die FDP nach mehreren verlustreichen Landtagswahlen auch in Bundestagswahlen wie 2013 wegen mangelnden Eigenprofils die 5%-Hürde verfehlen könnte.

Es ist zugleich ein empirisches Beispiel dafür, dass solche inszenierten Kontroversen vom kompletten Scheitern bedroht sein können. Die FDP fiel in der Wahl danach deutlich unter die 5%-Hürde, vermutlich, weil die Wähler ein verdecktes Vorgehen überwiegend ablehnen: Wer den Bruch schon fest geplant hat, kann nicht in Verhandlungen über einen Kompromiss gehen. Die Karriere des Politikers Lindner scheint beendet. So sehr wir uns daran gewöhnt haben, dass Politik, zumal Parteipolitik, mit Marketingtechniken kommuniziert, haben wir uns doch noch nicht ganz von der Idee verabschiedet, dass es auch in der Politik Mindestanforderungen einer kommunikativen Ethik geben sollte. Zu offensichtlich sollte die Kluft zwischen Aufrichtigkeitsbeteuerungen und Inszenierungstricks nicht werden.

(2) Der Schaukampf, der in einer live übertragenen Begegnung zwischen dem amerikanischen Präsidenten Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj geboten wurde, erscheint mindestens ebenso ungewöhnlich. Die Weltöffentlichkeit wurde Zeuge einer Schritt für Schritt umgesetzten, offensichtlich gut vorbereiteten Kontroverse, in der aus einem Verbündeten der USA ein spektakulär gedemütigter Bittsteller werden sollte, den man mit allen Mitteln demonstrativer Erpressung gefügig machen kann, im unverhohlenen Interesse der eigenen Machtpolitik, jenseits aller üblichen diplomatischen Gepflogenheiten. Die knapp einstündige Begegnung begann mit einer ironischen Bemerkung, die die bekannte militärische Bekleidung des Gastes, die ihn als Kämpfer markieren soll, vor den Medienvertretern kommentierte (Selenskyj habe sich schick gemacht), allein das eine offensichtliche Imageverletzung, und sie endete mit der ebenfalls an die Medien gerichteten Bemerkung, es habe sich um großartiges Fernsehen gehandelt (this is gonna be great television), womit auch hier der Inszenierungscharakter vom Inszenierenden öffentlich beglaubigt wurde (siehe den Ausschnitt auf Phoenix vom 01.03.2025).

Dazwischen wurde dem Gast, der nicht nur mit ungewöhnlich vielen US-Politikern konfrontiert wurde, sondern auch mit einer Vielzahl von Medienleuten, die gewöhnlich erst nachträglich in Pressekonferenzen Ergebnisse erfahren, unverblümt mitgeteilt, dass er sich machtlos zu fügen habe (you don’t have the cards). Das war nicht nur die Inszenierung einer Demütigung des anwesenden Kontrahenten, sondern gleichzeitig eine Botschaft an alle anderen ‚Verbündeten‘, dass man nicht verhandele, sondern diktiere, eine Machtdemonstration in einer Kontroverse, deren Ausgang von Anfang an vorgezeichnet war.

(3) Das letzte Beispiel zeigt, dass auch Journalisten Kontroversen inszenieren, um sich als ‚harte Hunde‘ zu profilieren, die Zuschauern das Vergnügen verschaffen, Politiker dabei zu erleben, wie sie in die Mangel genommen werden oder gegrillt – so heißen die Verfahren von Moderatoren dieses Typs, die eigentlich nicht mehr ‚moderieren‘, sondern zu parteilichen Verfolgern in einem Kampfspiel geworden sind (dazu ausführlich: Holly 1993). Hier beginnt die Inszenierung – wie in Polit-Talkshows üblich – mit der Auswahl der Gäste und dem räumlichen Arrangement des Settings, das den Attackierten möglichst durch mehrere ‚einkreist‘ und dem Moderator zusätzliche Unterstützung durch andere, gut ausgewählte Stimmen sichert. Ohnehin hat der Moderator trotz seiner Parteilichkeit grundsätzlich das Recht der Rederechtsverteilung und Themensteuerung und damit eine strukturelle Übermacht, zumal er das Ganze nicht nur komplett vorbereiten und durchführen kann, sondern zusätzlich durch ‚In-ear-monitoring‘ aus der Regie aktuelle Schützenhilfe erhält, die dem Zuschauer verdeckt bleibt; dies ist jedenfalls für andere Talkshowformate belegt (zu Maybrit Illner siehe Holly 2016 und 2018) und wird gemeinhin auch für Markus Lanz unterstellt, auch wenn man angesichts kabelloser Mini-Knöpfe im Ohr keine äußerlichen Anzeichen mehr hat.

Abbildung 2: Screenshot der Polit-Talk-Show Markus Lanz vom 25.02.2025 (ZDF 2025).

Die Kamera-Totale auf die Teilnehmer der ersten Lanz-Sendung nach der Wahl vom 25.02.2025 zeigt, dass der ‚Gegrillte‘, in diesem Fall der Juso-Vorsitzende Philipp Türmer nicht nur – wie sonst üblich – auf dem Platz direkt neben dem Moderator platziert ist, sondern auf dem Platz daneben, sodass er von links gleich zwei Kontrahenten hat (Lanz und Linnemann, CDU), dazu von rechts noch zwei journalistische Verfolger, nämlich Anne Hähnig (Zeit-Redaktion, Leipzig) und Michael Bröcker (Chefredakteur Table.Media). So kann Lanz am entscheidenden Höhepunkt der ‚Grillphase‘ des Talkgastes Türmer bei brisanten Themen dessen Argument im Ansatz abbiegen und dann von Bröcker und Hähnig zusätzlich kontern lassen.

Abbildung 3: Screenshot von der Polit-Talk-Show Markus Lanz von 25.02.2025 (ZDF 2025).

Lanz lässt zunächst Linnemann zu den Regierungsplänen der CDU sprechen, um dann Türmer wegen der jetzt notwendigen Koalitionsbildung mit der SPD anzugehen. Dieser sieht tiefe Gräben, aufgerissen von der CDU. Lanz heizt nun die Kontroverse noch an durch die Einspielung eines Hofbräuhaus-Redeausschnitts von Kanzlerkandidat Friedrich Merz, in dem dieser von linken und grünen Spinnern spricht, was Lanz bagatellisiert und Linnemann auf den Protest von Antifa-Demonstranten zurückführt. Türmer weist auf die Proteste vieler gegen die CDU hin, nach der de-facto-Zusammenarbeit von CDU und AfD im Bundestag, kurz vor der Wahl; eingeblendet wird auf der Projektionswand im Hintergrund ein Foto, das ein Spruchband vor dem Reichstag zeigt: CDU DU MIESES STÜCK AFD!. Linnemann fordert von Türmer ein Bekenntnis gegen Gewalt, das dieser natürlich gibt und zugleich fordert, möglichst viele sollten Antifaschisten sein. Ab jetzt startet Lanz die „verschärfte Gangart“ (Kallmeyer/Schmitt 1996), auch äußerlich erkennbar an einer typischen Körpersprache: den Körper nach links und den Kopf leicht nach rechts und beide nach vorne geneigt, dabei mit dem rechten Zeigefinger insistierend nach unten bewegend, den Adressaten fixierend, mit der typischen Formulierung einer verhörartigen Suggestivfrage (Holly 2001a):

Tschuldigung, aber noch mal ganz kurz, sprechen Sie, Herr Türmer nochmal, sprechen Sie der CDU ab, das auch zu sein?

Bröcker von rechts: Genau.

Lanz: Das wär meine Frage.

Damit hat Lanz den Rechtfertigungsdruck von der CDU und Linnemann verschoben auf den Juso-Vorsitzenden, dessen Zweifel an der Haltung von Merz jetzt das Skandalon sind. Im Weiteren markiert Türmer mehrfach Merz‘ Abstimmung mit der AfD als Bruch in der politischen Kultur und als Fehler, der korrigiert werden müsse, was Lanz schließlich umformuliert in die Frage: Sie wollen also, dass Merz sich entschuldigt, sonst verhandeln Sie nicht? Türmer weist nochmal darauf hin, dass geklärt werden müsse, dass die CDU nicht die SPD damit erpresse, dass sie sonst mit der AfD eine Mehrheit suche. Danach herrscht einen Moment betretenes Schweigen, und Lanz ruft die Entlastungsargumente von Bröcke und Hähnig ab. Der eine bestätigt Merz, ein Antifaschist zu sein, kritisiert auch Merz‘ Abstimmung mit der AfD als taktischen Fehler und bagatellisiert den Ausdruck linke Spinner als Wahlkampf im Bierlokal, die andere erinnert an die Aussage von SPD-Fraktionschef Mürzenich, Merz habe das Tor zur Hölle geöffnet; damit ist der Fokus endgültig verschoben: die Kontroverse wurde angezettelt, hochgespielt und am Ende ist nicht der Tabubrecher, sondern der Kritiker des Tabubruchs im Abseits. Vier Leute haben hartnäckig und erfolgreich daran gearbeitet, dass nicht Merz bzw. sein Adlatus Linnemann ‚gegrillt‘ wird, sondern ein SPD-Vertreter.

Eine zweite Runde nach demselben Muster gibt es dann unter der Perspektive Topthema Migration als Wahlhilfe für die AfD, für die Türmer wiederum Merz‘ de-facto-Zusammenarbeit mit der AfD im Bundestag verantwortlich machen will. Wieder geht Lanz dazwischen: Was ich was ich was ich so und ehrlich gesacht verstörend finde in diesem Zusammenhang, kritisiert die Wortwahl Topthema, die eigentlich von Linnemann stammt, und emotionalisiert: Sorry, also vier Tote innerhalb weniger Wochen, das find ich kein Topthema, sondern das ist etwas, was wir gesellschaftlich verhandeln müssen. Gegen den Differenzierungsversuch Türmers (unterschiedliche Kontexte der Anschläge) die nächste Unterbrechung durch Lanz:

Entschuldigung ganz kurz, nee nee, Herr Türmer, nein, es gibt einen gemeinsamen Kontext und all diese Taten und viele andere, dieses Land hat einen hohen Preis bezahlt, Tote von der Hand von Menschen, die irgendwann in diese Gesellschaft gekommen sind, und weiter: es sträubt sich alles in mir, daraus so n politisches Argument zu machen, einfach so ein Thema zu machen,

als ob Straftaten keine politischen Argumente erlaubten. Wieder sekundiert dann Bröcker, dasselbe wohl inszenierte Spiel, den ‚zu Grillenden‘ von mehreren Seiten in die Enge zu treiben, als ob die Lösung des europaweit ungelösten Migrations-Problems vor allem am Widerstand einiger Linker und Grüner hinge.

Diese Art von simpler Polarisierung, die Rationales im Zweifel durch Emotionales außer Kraft setzt, ist das zentrale Verfahren des erregungsorientierten Talkshow-Gewerbes, es befördert – ähnlich wie die Social-Media-Kampfzonen – seit den 1980ern zunehmend (vgl. Holly/Schwitalla 1995) die Polarisierungen in der Gesellschaft und erschwert die in der Demokratie dennoch zu leistende Kompromiss- und Lösungsfähigkeit der Akteure.

Literatur

Zum Weiterlesen

-

Holly, Werner (1993): Zur Inszenierung von Konfrontation in politischen Fernsehinterviews. In: Grewenig, Adi (Hrsg.): Inszenierte Information. Politik und strategische Kommunikation in den Medien. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 164–197.

-

Holly, Werner (1994): Confrontainment. Politik als Schaukampf im Fernsehen. In: Bosshart, Louis; Hoffmann-Riem, Wolfgang (Hrsg.): Medienlust und Mediennutz. Unterhaltung als öffentliche Kommunikation. München: Ölschläger, S. 422–434.

Zitierte Literatur und Belege

- Antos, Gerd; Gogolok, Kristin (2006): Mediale Inszenierung wissenschaftlicher Kontroversen im Wandel. In: Liebert, Wolf-Andreas; Weitze, Marc-Denis (Hrsg.): Kontroversen als Schlüssel zur Wissenschaft. Bielefeld: transcript, S. 113–127.

- Goffman, Erving (1967): Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face-Behavior. Garden City, New York: Doubleday. [dt.: Interaktionsrituale. Über Verhalten in direkter Kommunikation. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1971.]

- Holly, Werner (1993): Zur Inszenierung von Konfrontation in politischen Fernsehinterviews. In: Grewenig, Adi (Hrsg.): Inszenierte Information. Politik und strategische Kommunikation in den Medien. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 164–197.

- Holly, Werner (2001): Beziehungsmanagement und Imagearbeit. In: Brinker, Klaus; Antos, Gerd; Heinemann, Wolfgang; Sager, Sven F. (Hrsg.): Text- und Gesprächslinguistik. Bd. 2. Berlin, New York: de Gruyter, S. 1382–1393.

- Holly, Werner (2001a): Gesprächsanalyse und Verhörtechnik. In: Antos, Gerd; Brinker, Klaus; Heinemann, Wolfgang; Sager, Sven F. (Hrsg.): Text- und Gesprächslinguistik. Bd. 2. Berlin, New York: de Gruyter, S. 1710–1716.

- Holly, Werner (2016): Sprechendes Publikum? In: Lili. Zeitschrift für Literatur und Linguistik, Jg. 46, Heft 4, S. 567–590.

- Holly, Werner (2018): Intermedialität von Frames in einer Polit-Talkshow. In: Ziem, Alexander; Inderelst, Lars; Wolf, Detmer (Hrsg.): Frames interdisziplinär: Modelle, Anwendungsfelder, Methoden. Düsseldorf: University Press, S. 331–352.

- Holly, Werner; Schwitalla, Johannes (1995): „Explosiv – Der heiße Stuhl“. Zur Inszenierung von ‚Streitkultur‘ im kommerziellen Fernsehen. In: Neumann-Braun, Klaus; Müller-Doohm, Stefan (Hrsg.): Kulturinszenierungen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, S. 59–88.

- Kallmeyer, Werner; Schmitt, Reinhold (1996): Forcieren oder: Die verschärfte Gangart. In: Kallmeyer, Werner (Hrsg.): Gesprächsrhetorik. Rhetorische Verfahren im Gesprächsprozess. Tübingen: Narr, S. 19–118.

- Klein, Josef (2019): Politik und Rhetorik. Wiesbaden: Springer VS.

Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: FDP (2024): D-Day Ablaufszenarien und Maßnahmen – FDP. Abbildung aus Strategiepapier. Online unter: https://www.fdp.de/media/6739/download?inline ; Zugriff: 27.10.2025.

- Abb. 2: ZDF (2025): Markus Lanz vom 25. Februar 2025. Screenshot. Online unter: https://www.zdf.de/video/talk/markus-lanz-114/markus-lanz-vom-25-februar-2025-100 ; Zugriff: 27.10.2025.

- Abb. 3: ZDF (2025): Markus Lanz vom 25. Februar 2025. Screenshot. Online unter: https://www.zdf.de/video/talk/markus-lanz-114/markus-lanz-vom-25-februar-2025-100 ; Zugriff: 27.10.2025.

Zitiervorschlag

Holly, Werner (2025): Inszenierte Kontroverse. In: Diskursmonitor. Glossar zur strategischen Kommunikation in öffentlichen Diskursen. Hg. von der Forschungsgruppe Diskursmonitor und Diskursintervention. Veröffentlicht am 01.08.2025. Online unter: https://diskursmonitor.de/glossar/inszenierte-kontroverse.

DiskursGlossar

Grundbegriffe

Begriffsgeschichte

Die Begriffsgeschichte lässt sich allgemein als eine historische Methode beschreiben, die den zeitlichen Wandel der Bedeutungen von bestimmten Ausdrücken untersucht. Da einzelne Worte nie isoliert begegnen und ihre jeweiligen Bedeutungen erst im Kontext größerer sprachlicher Zusammenhänge oder semantischer Felder greifbar werden, verbindet sie sich flexibel mit anderen Methoden historischer Semantik, wie etwa der Diskursgeschichte, der Argumentationsgeschichte oder der Metaphernforschung (Metaphorologie).

Diskurssemantische Verschiebung

Mit dem Begriff der diskurssemantischen Verschiebung wird in der Diskursforschung ein Wandel in der öffentlichen Sprache und Kommunikation verstanden, der auf mittel- oder län-gerfristige Veränderung des Denkens, Handelns und/oder Fühlens größerer Gesellschafts-gruppen hinweist.

Domäne

Der Begriff der Domäne ist aus der soziologisch orientierten Sprachforschung in die Diskursforschung übernommen worden. Hier wird der Begriff dafür verwendet, um Muster im Sprachgebrauch und kollektiven Denken von sozialen Gruppen nach situationsübergreifenden Tätigkeitsbereichen zu sortieren.

Positionieren

Positionieren ist Grundbestandteil menschlicher Kommunikation. Wann immer wir miteinander interagieren und kommunizieren, bringen wir uns selbst, andere und die Objekte, über die wir sprechen, in bestimmte Relationen zueinander.

Deutungsmuster

Unter einem Deutungsmuster wird die problem- und lösungsbezogene Interpretation gesellschaftlicher und politischer Tatbestände verstanden, die Aussicht auf Akzeptanz in sozialen Gruppen hat. Der Begriff des Deutungsmusters hat Ähnlichkeit mit den Begriffen der Theorie und Ideologie. Meist werden gesellschaftlich verbreitete Leitdeutungen, die oft mit Schlagwörtern und Argumentationsmustern einhergehen (wie Globalisierung, Kapitalismus, Leistungsgesellschaft, Chancengleichheit etc.) als Beispiele für Deutungsmuster genannt.

Sinnformel

‚Wer sind wir? Woher kommen, wo stehen und wohin gehen wir? Wozu leben wir?‘ Auf diese und ähnliche existentielle Fragen geben Sinnformeln kondensierte Antworten, die in privaten wie sozialen Situationen Halt und Argumenten in politischen und medialen Debatten einen sicheren Unterbau geben können.

Praktik

Eine Praktik ist ein spezifisches, situativ vollzogenes und sinnhaftes Bündel von körperlichen Verhaltensweisen, an dem mehrere Menschen und Dinge beteiligt sein können (z. B. Seufzen, um Frust auszudrücken, oder einen Beschwerdebrief schreiben, Fußballspielen).

Kontextualisieren

Kontextualisieren wird im allgemeineren bildungssprachlichen Begriffsgebrauch verwendet, um das Einordnen von etwas oder jemandem in einen bestimmten Zusammenhang zu bezeichnen.

Narrativ

Mit der diskursanalytischen Kategorie des Narrativs werden Vorstellungen von komplexen Denk- und Handlungsstrukturen erfasst. Narrative in diesem Sinne gehören wie Schlagwörter, Metaphern und Topoi zu den Grundkategorien der Analyse von Diskursen.

Argumentation

Argumentation bezeichnet jene sprachliche Tätigkeit, in der man sich mithilfe von Gründen darum bemüht, die Richtigkeit einer Antwort auf eine bestimmte Frage zu erweisen. Das kann in ganz verschiedenen Situationen und Bereichen nötig sein, namentlich um eine poli-tische, wissenschaftliche, rechtliche, unternehmerische oder private Angelegenheit zu klären.

Techniken

AI-Washing/KI-Washing

Unter AI-Washing ist die Praxis von Unternehmen oder Organisationen zu verstehen, Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle mit dem Etikett „Künstliche Intelligenz“ (KI bzw. „Artificial Intelligence“ (AI)) zu versehen, obwohl deren tatsächlicher Einsatz von KI-Technologien entweder stark übertrieben, nur marginal vorhanden oder überhaupt nicht gegeben ist.

Dogwhistle

Unter Dogwhistle wird in Teilen der Forschung eine doppeldeutige Äußerung verstanden, die eine offene und eine verdeckte Botschaft an jeweils eine Zuhörerschaft kommuniziert.

Boykottaufruf

Der Boykottaufruf ist eine Maßnahme, die darauf abzielt, ein Ziel, also meist eine Verhaltensänderung des Boykottierten, hervorzurufen, indem zu einem Abbruch etwa der wirtschaftlichen oder sozialen Beziehungen zu diesem aufgefordert wird.

Tabuisieren

Das Wort Tabuisierung bezeichnet die Praxis, etwas Unerwünschtes, Anstößiges oder Peinliches unsichtbar zu machen oder als nicht akzeptabel zu markieren. Das Tabuisierte gilt dann moralisch als unsagbar, unzeigbar oder unmachbar.

Aus dem Zusammenhang reißen

Das Aus-dem-Zusammenhang-Reißen gehört in den Funktionskreis der Redewiedergabe bzw. der Wiedergabe kommunikativer Ereignisse. Es kann (1) als intentionale argumentativ-polemische Strategie für ganz unterschiedliche diskursive Zielsetzungen von Akteuren genutzt werden, oder (2) es kann SprecherInnen und SchreiberInnen in unbeabsichtigter, fehlerhafter Weise unterlaufen.

Lobbying

Lobbying ist eine Form strategischer Kommunikation, die sich primär an Akteure in der Politik richtet. Beim Lobbying wird ein Bündel von kommunikativen Tätigkeiten mit dem Ziel eingesetzt, die Entscheidungen von Personen mit politischem Mandat oder den Entstehungsprozess von neuen Gesetzestexten interessengeleitet zu beeinflussen.

Karten

Karten dienen dazu, Raumausschnitte im Hinblick auf ausgewählte Charakteristika so darzustellen, dass die Informationen unmittelbar in ihrem Zusammenhang erfasst und gut kommuniziert werden können. Dazu ist es notwendig, Daten und Darstellungsweisen auszuwählen und komplexe und oft umkämpfte Prozesse der Wirklichkeit in einfachen Darstellungen zu fixieren.

Pressemitteilung

Pressemitteilungen sind standardisierte Mitteilungen von Organisationen, die sich an Journalist:innen und andere Multiplikator:innen richten. Sie dienen der offiziellen und zitierfähigen Informationsweitergabe und übernehmen zugleich strategische Funktionen in der öffentlichen Kommunikation und Meinungssteuerung.

Shitstorm

Der Begriff Shitstorm beschreibt eine relativ junge Diskurskonstellation, die seit den 2010er Jahren an Bedeutung gewonnen hat und gemeinhin als Online-Wutausbruch bezeichnet wer-den kann.

Tarnschrift

Als Tarnschrift bezeichnet man unter den Bedingungen von Zensur und Verfolgungsrisiko veröffentliche Texte, die insbesondere in der strategischen Kommunikation des NS-Widerstands eine zentrale Rolle spielten.

Schlagwörter

Brückentechnologie

Ganz allgemein wird unter dem Schlagwort der Brückentechnologie sowohl in den öffentlichen Medien als auch in technisch und wirtschaftlich dominierten Kontexten eine Technologie verstanden, die zeitlich befristet eingesetzt werden soll, bevor in Zukunft der Übergang zu einer als sinnvoller eingeschätzten anderen Technologie möglich ist.

Deindustrialisierung

Der Ausdruck Deindustrialisierung (auch De-Industrialisierung oder als Verb deindustrialisieren) beschreibt im öffentlichen Sprachgebrauch eine negativ bewertete Form des Strukturwandels durch Rückgang von produzierendem Gewerbe.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit als ein Schlagwort des öffentlichen Diskurses bezieht sich ganz allgemein auf einen ressourcenschonenderen Umgang mit dem, was uns Menschen der Planet Erde bietet, mit dem Ziel, dass auch nachfolgende Generationen noch die Möglichkeit haben, ähnlich gut zu leben wie wir heute (Generationengerechtigkeit).

Echokammer

Der Begriff der Echokammer steht in seiner heutigen Verwendung vor allem im Zusammenhang mit der Nutzung Sozialer Medien. Er verweist metaphorisch auf einen digitalen Kommunikations- und Resonanzraum, in dem Mediennutzer*innen lediglich Inhalten begegnen, die ihre eigenen, bereits bestehenden Ansichten bestätigen, während abweichende Perspektiven und Meinungen ausgeblendet bzw. abgelehnt werden.

Relativieren

Der Ausdruck relativieren besitzt zwei zentrale Bedeutungsvarianten: In bildungssprachlichen und wissenschaftlichen Kontexten bezeichnet er eine analytische Praxis, bei der Aussagen, Begriffe oder Phänomene durch Bezugnahme auf andere Sachverhalte eingeordnet, differen-ziert und in ihrer Geltung präzisiert werden.

Massendemokratie

Geprägt wurde der Begriff Massendemokratie im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts von völkisch-konservativen Akteuren (prominent darunter Carl Schmitt 1926). Der Ausdruck Masse hatte damals bei den bürgerlichen Eliten eine rundum bedrohliche Assoziation.

Social Bots

Als Social Bots werden Computerprogramme bezeichnet, die in der Lage sind, in sozialen Medien Kommunikation menschlicher Nutzer*innen (teilweise) automatisiert nachzuahmen.

Kriegsmüdigkeit

Der Ausdruck Kriegsmüdigkeit bezeichnet die emotionale und physische Erschöpfung von Menschen, die einen Krieg erleben, sowie die gesellschaftliche und politische Ermüdung angesichts langanhaltender Konflikte. Er beschreibt den sinkenden Kampfeswillen bei Kriegsparteien und heute wird er auch für das wachsende Desinteresse an Kriegsthemen in Medien und Öffentlichkeit genutzt.

Woke

Der Ausdruck woke stammt aus dem afroamerikanischen Englisch und bezeichnete dort zunächst den Bewusstseinszustand der Aufgeklärtheit über die Verbreitung von rassistischen Vorurteilen und Diskriminierung unter Angehörigen ethnischer Minderheiten.

Identität

Unter Identität versteht man allgemein die Summe von Merkmalen, die Individuen oder sozialen Kollektiven – etwa Nationen, Organisationen oder sozialen Gruppen – als charakteristisch oder gar als angeboren zugeordnet werden.

Verschiebungen

Dehumanisierung

Mit Dehumanisierung bzw. Anthropomorphisierung werden solche kommunikativen Techniken und Praktiken bezeichnet, die Personen, Sachverhalten oder Gegenständen menschliche Eigenschaften ab- bzw. zusprechen. Dehumanisierung und Anthropomorphisierung können sowohl durch sprachliche Mittel als auch durch andere, z. B. bildliche, Zeichen vollzogen werden.

Kriminalisierung

Kriminalität meint ein Verhalten, das gegen ein Gesetz verstößt. Folglich bedeutet Kriminalisierung im engeren Sinne den Vorgang, durch den Verhalten ungesetzlich gemacht wird – indem Gesetze geschaffen werden.

Versicherheitlichung

In akademischen Kontexten wird Versicherheitlichung in Abgrenzung zu einem naiv-realistischen Sicherheitsverständnis verwendet. Dieses betrachtet Sicherheit als einen universell erstrebenswerten und objektiv feststellbaren Zustand, dessen Abwesenheit auf das Handeln von Akteuren zurückzuführen ist, die feindselig, kriminell, unverantwortlich oder zumindest fahrlässig agieren.

Ökonomisierung

Ökonomisierung wird in gegenwärtigen Diskursen in der Regel zur Bezeichnung von Prozessen verwendet, in denen die spezifisch wirtschaftlichen Funktions-Elemente wie Markt, Wettbewerb/Konkurrenz, Kosten-Nutzen-Kalküle, Effizienz, Gewinnorientierung in Bereiche übertragen werden, die zuvor teilweise oder ganz nach anderen Leitkriterien ausgerichtet waren

Moralisierung

Moralisierung verlagert Macht- und Interessenkonflikte in die Sphäre der Kommunikation von Achtung / Missachtung. Sie reduziert Ambivalenz zugunsten einer Polarisierung von gut und böse.

Konstellationen

Krise

Krise ist vom Wort mit fachsprachlicher Bedeutung zur Zeitdiagnose und einem zentralen Begriff der öffentlich-politischen Kommunikation geworden. Der öffentlich-politische Krisenbegriff ist dabei – unabhängig vom Gegenstand der Krise – in eine krisendiskurstypische Konstellation zur Begründung von krisenüberwindenden Handlungen eingebettet.

Partizipatorischer Diskurs

Partizipation ist mittlerweile von der Forderung benachteiligter Personen und Gruppen nach mehr Beteiligung in der demokratischen Gesellschaft zu einem Begriff der Institutionen selbst geworden: Kein Programm, keine Bewilligung mehr, ohne dass bestimmte Gruppen oder Personen dazu aufgefordert werden, für (mehr) Partizipation zu sorgen.

Skandal

Die Diskurskonstellation des Skandals zeichnet sich durch eine in den Medien aufgegriffene (bzw. durch sie erst hervorgerufene) empörte Reaktion eines erheblichen Teils der Bevölkerung auf einen tatsächlichen oder vermeintlichen Missstand aus. Die schuldhafte Verursachung dieses Missstandes wird dabei einem gesellschaftlichen Akteur zugeschrieben, dessen Handeln als ‚unmoralisch‘ gedeutet wird.

DiskursReview

Review-Artikel

„Stadtbild“ – Eine gedankliche Chiffre im politischen Diskurs

Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte, und wiederholte, er habe gar nichts zurückzunehmen und wolle an dieser Politik festhalten

Musk, Zuckerberg, Döpfner – Wie digitale Monopole die Demokratie bedrohen und wie könnte eine demokratische Alternative dazu aussehen?

Die Tech-Milliardäre Musk (Tesla, X,xAI) Zuckerberg (Meta), Bezos (Amazon) oder Pichai (Alphabet) sind nicht Spielball der Märkte, sondern umgekehrt sind die Märkte Spielball der Tech-Oligopolisten geworden.

Beobachtung zum Begriff „Diplomatie“ beim Thema Ukraine im Europäischen Parlament

Von EU-Vertretern waren zur Ukraine seit 2022 vor allem Aussagen zu hören, die sich unter dem Motto „as long as it takes“ beziehungsweise „so lange wie nötig“ für die Erweiterung der militärischen Ausstattung und der Verlängerung des Krieges aussprachen. Vorschläge oder Vorstöße auf dem Gebiet der „Diplomatie“ im Sinne von ‚Verhandeln (mit Worten) zwischen Konfliktparteien‘ gab es dagegen wenige, obwohl die klare Mehrheit von Kriegen mit Diplomatie beendet wurden (vgl. z.B. Wallensteen 2015: 142)

Die Macht der Worte 4/4: So geht kultivierter Streit

DiskursReview Die Macht der Worte (4/4):So geht kultivierter Streit Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 3/4: Sprachliche Denkschablonen

DiskursReview Die Macht der Worte (3/4):Sprachliche Denkschablonen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 2/4: Freund-Feind-Begriffe

DiskursReview Die Macht der Worte (2/4): Freund-Feind-Begriffe Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 1/4: Wörter als Waffen

DiskursReviewDie Macht der Worte (1/4): Wörter als Waffen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 / 06.03.2025...

Relativieren – kontextualisieren – differenzieren

Die drei Handlungsverben relativieren, kontextualisieren, differenzieren haben gemein, dass sie sowohl in Fachdiskursen als auch im mediopolitischen Interdiskurs gebraucht werden. In Fachdiskursen stehen sie unter anderem für Praktiken, die das Kerngeschäft wissenschaftlichen Arbeitens ausmachen: analytische Gegenstände miteinander in Beziehung zu setzen, einzuordnen, zu typisieren und zugleich Unterschiede zu erkennen und zu benennen.

Wehrhafte Demokratie: Vom Wirtschaftskrieg zur Kriegswirtschaft

Weitgehend ohne Öffentlichkeit und situiert in rechtlichen Grauzonen findet derzeit die Militarisierung der ursprünglich als „Friedensprojekt“ gedachten EU statt.

Tagung 2025: „Das geht zu weit!“ Sprachlich-kommunikative Strategien der Legitimierung und Delegitimierung von Protest in öffentlichen, medialen und politischen Diskursen

„Das geht zu weit!“ Sprachlich-kommunikative Strategien der Legitimierung undDelegitimierung von Protest in öffentlichen, medialen und politischen Diskursen Tagung der Forschungsgruppe Diskursmonitor Tagung: 04. bis 5. Juni 2025 | Ort: Freie Universität Berlin...