DiskursGlossar

Kriegsmüdigkeit

Kategorie: Schlagwörter

Verwandte Ausdrücke: Kriegserschöpfung, Kriegsresignation, Friedenssehnsucht, Konfliktmüdigkeit, Demoralisierung, Erschöpfungskrieg, gesellschaftliche Ermüdung, Ukrainemüdigkeit

Siehe auch: Stigmawort, Kriegsdiskurs, Friedensbewegung, Medienframing, strategische (politische) Kommunikation

Autorin: Khrystyna Dyakiv

Version: 1.0 / Datum: 29.08.2025

Kurzzusammenfassung

Der Ausdruck Kriegsmüdigkeit bezeichnet die emotionale und physische Erschöpfung von Menschen, die einen Krieg erleben, sowie die gesellschaftliche und politische Ermüdung angesichts langanhaltender Konflikte. Er beschreibt den sinkenden Kampfeswillen bei Kriegsparteien und heute wird er auch für das wachsende Desinteresse an Kriegsthemen in Medien und Öffentlichkeit genutzt.

Das Schlagwort wird oft strategisch eingesetzt – etwa zur Begründung von politischen Kurswechseln oder zur Kritik an nachlassender Solidarität (z. B. Ukrainemüdigkeit). Es erscheint häufig in Medien, Politik und öffentlicher Debatte und ist mit starken emotionalen, politischen und diskursiven Funktionen verbunden. Als Gegenschlagwort tritt Kriegstüchtigkeit auf, die gesellschaftliche Widerstandskraft (und militärische Einsatzbereitschaft) symbolisiert.

Erweiterte Begriffsklärung

Der Ausdruck Kriegsmüdigkeit ist in der strategischen Kommunikation ein Schlagwort, das sowohl in der öffentlichen Debatte als auch in politischen und medialen Diskursen eine wichtige Rolle spielt. In jüngster Zeit ist seine Verwendung deutlich angestiegen. Als Schlagwort – zumeist gebraucht als Stigmawort (vgl. Vogel 2022) – ist der Ausdruck selten wertfrei; er wird vielmehr strategisch eingesetzt und ist mit spezifischen kommunikativen Zielsetzungen verbunden.

Im Kleinen Lexikon „Krieg und Sprache: Russland – Ukraine“ der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) werden zwei Bedeutungsvarianten unterschieden:

Kriegsmüdigkeit, die:

Bezeichnet a) den durch verschiedene Aspekte (z. B. Kriegsdauer, Witterungsverhältnisse wie strenge Wintermonate u. a. m.) bedingten nachlassenden Kampfeswillen (Kriegsmoral) der Streitmächte.

Meint jedoch auch b) das sich oft schleichend ausbreitende Desinteresse von Menschen/Ländern zu anhaltender militärischer, finanzieller oder humanitärer Unterstützung kriegführender Nationen (Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS); Zugriff: 05.05.2025).

Im deskriptiven Sinne beschreibt Kriegsmüdigkeit die emotionale, psychische und oft auch physische Erschöpfung von Personen, die einen Krieg direkt erleben. Es handelt sich dabei um ein Phänomen, das besonders in lang andauernden Konflikten auftritt, wenn die psychischen, physischen und wirtschaftlichen Belastungen für Zivilbevölkerung und Soldaten kontinuierlich steigen (vgl. Florkin n. d.). Der Ausdruck bezieht sich sowohl auf individuelle als auch gesellschaftliche und politische Dimensionen von Erschöpfung, Desillusionierung und Überforderung angesichts eines endlos scheinenden Krieges:

- Politische Verhandlungen – Kriegsmüdigkeit bezieht sich zuweilen auf eine diskursive Verschiebung in mehreren europäischen Ländern: Politiker fordern zunehmend diplomatische Lösungen, anstatt militärisches Engagement weiter auszubauen. Diese rhetorische Neuausrichtung wird dahingehend gedeutet, dass der politische Wille zur direkten Konfrontation mit Russland sowohl in Europa als auch in den USA zunehmend fragmentiert ist.

- Öffentliche Meinung – Kriegsmüdigkeit bezieht sich etwa auf Meinungsumfragen (vgl. Klapsa 2025), die berichten, dass die anfänglich ausgeprägte Solidarität mit der Ukraine in einigen Ländern nachlasse. Viele Menschen sehen sich mit eigenen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen konfrontiert und betrachten den Krieg zunehmend als ein zwar tragisches, jedoch entferntes Geschehen, das sie nicht unmittelbar betreffe. Im alltäglichen Sprachgebrauch spiegeln sich Anzeichen gesellschaftlicher Erschöpfung wider – etwa in Aussagen wie: „Ich kann nichts mehr über den Krieg hören“, „Ich schaue keine Nachrichten mehr“, „Ich habe es satt“ oder „Wann hat das endlich ein Ende?“ Mit dem Ausdruck Kriegsmüdigkeit werden solche Äußerungen als Symptom zunehmender psychischer Ermüdung einer allgemein zunehmenden Gleichgültigkeit gegenüber Menschen, die nicht dem unmittelbaren eigenen Umfeld angehören, gedeutet.

- Wirtschaftlicher Kontext – Kriegsmüdigkeit bezieht sich auf steigende ökonomische Kosten des Krieges sowie deren Auswirkungen auf Staatshaushalte, Energiepreise und den Alltag der Bürger. Diskussionen über die langfristige finanzielle Belastung tragen ebenfalls zur Kriegsmüdigkeit bei und beeinflussen politische Entscheidungsprozesse wie auch die gesellschaftliche Stimmung.

Diskursive Kriegserschöpfung ist also nicht nur ein emotionaler Zustand, sondern auch ein politisches und mediales Phänomen, das die Diskurse über Krieg und dessen Legitimität maßgeblich beeinflusst. Die Ermüdung äußert sich in nachlassender Aufmerksamkeit für das Kriegsgeschehen, sinkender Bereitschaft zur Unterstützung von Kriegsparteien sowie in einer wachsenden Sehnsucht nach diplomatischen Lösungen oder nach einer Rückkehr zur Neutralität. Militärische und politische Akteure reagieren darauf häufig mit gezielter Propaganda oder strategischer Kommunikation, um die Unterstützung für militärische Interventionen aufrechtzuerhalten oder zurückzugewinnen.

In Gesellschaften, die nicht unmittelbar vom Krieg betroffen sind, bezeichnet der metaphorische Ausdruck weniger ‚Erschöpfung‘, sondern häufig eine wachsende Überdrüssigkeit gegenüber der medialen Berichterstattung oder der politischen Auseinandersetzung mit Kriegsthemen. Diese übertragene Bedeutung führt zu einer semantischen Unschärfe, wodurch der Ausdruck zum vielseitig einsetzbaren Schlagwort und diskursstrategisch besonders wirksam wird.

Neben der deskriptiven Verwendung wird Kriegsmüdigkeit im medialen und politischen Diskurs vor allem deontisch (appellativ) und moralisierend verwendet. So kritisiert im Kontext des ersten Weltkriegs schon der österreichische Publizist Karl Kraus in Die Fackel (Nr. 474, Mai 1918) explizit die Stellung zur diskursiven Funktion des Ausdrucks und plädiert für eine fundamentale, präventive Kriegsskepsis:

Kriegsmüde – das ist das dümmste von allen Worten, die die Zeit hat. Kriegsmüde sein, das heißt müde sein des Mordes, müde des Raubes, müde der Lüge, müde der Dummheit, müde des Hungers, müde der Krankheit, müde des Schmutzes, müde des Chaos. War man je zu all dem frisch und munter? […] Kriegsmüde hat man immer zu sein, das heißt, nicht nachdem, sondern ehe man den Krieg begonnen hat (Kraus 1918).

Auch während des Zweiten Weltkriegs wurde Kriegsmüdigkeit von der NS-Propaganda als Stigmawort eingesetzt. Hier wird Kriegsmüdigkeit mit Feigheit oder mangelnder Vaterlandsliebe gleichgesetzt – ein Versuch, Erschöpfung zu stigmatisieren und Loyalität zu erzwingen:

In der Zeitschrift Die SA vom 30. Mai 1941 wird der Dichter Gorch Fock wie folgt zitiert: „Wer kriegsmüde ist, der ist heimatmüde, ist deutschmüde“, und die Deutschen müssten „starke, aufrechte Menschen in großer, eherner Zeit“ sein (https://www.sueddeutsche.de/kolumne/sprachlabor-deutsche-sprache-kriegsmuedigkeit-li.3138669, 01.11.2024 (Unterstöger 2024)).

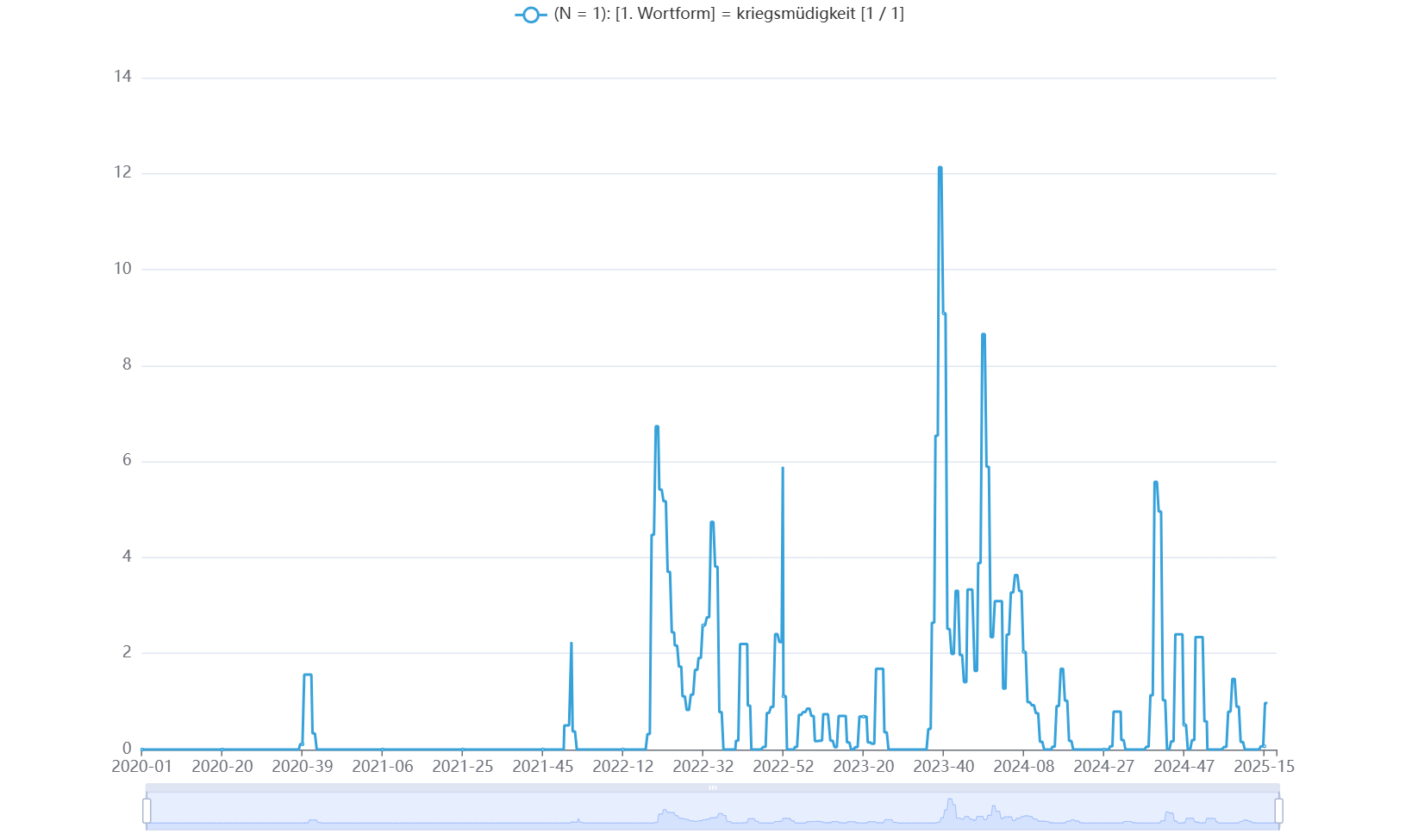

Der Ausdruck Kriegsmüdigkeit erfährt in den 2020er Jahren eine verstärkte mediale Präsenz im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie dem Israel-Gaza-Krieg. Daten aus dem Tool OWIDplusLIVE (2021) – einer webbasierten Anwendung zur tagesaktuellen Analyse von Wortfrequenzen und N-Grammen in deutschsprachigen Online-Medien – belegen die zunehmende Verwendung dieses Ausdrucks:

Abb. 1: Auszug aus OWIDplusLIVE zu dem Wort Kriegsmüdigkeit.

Als bedeutungsähnliche Wörter werden häufig Kriegserschöpfung, Konfliktmüdigkeit sowie – je nach Kontext – Demoralisierung, Kriegsresignation, gesellschaftliche bzw. moralische Ermüdung oder sogar Friedenssehnsucht verwendet. Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine ist zudem der Neologismus Ukrainemüdigkeit entstanden, der noch stärker als Stigmawort fungiert und eine klare politische Positionierung – nämlich die Distanzierung von der nachlassenden Unterstützung für die Ukraine – impliziert:

Nach 100 Tagen Krieg wird eine makabre Spaltung spürbar: Das Leid der Ukraine wächst, das Mitleid des Westens lässt gleichzeitig nach. Ukraine-Müdigkeit heißt das Phänomen, das der Nato zunehmend Sorge macht – und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin politisch in die Hände spielt. (https://www.rnd.de/politik/krieg-in-der-ukraine-die-kriegsmuedigkeit-des-westens-ist-putins-maechtigste-waffe-6Q26KCGKCFGMBLTBOB5Q4KFFC4.html, 02.06.2022 (Dunz 2022)).

Das Zitat von Dunz (2022) verdeutlicht in kompakter Form die diskursive Konstruktion des Schlagworts Ukraine-Müdigkeit als alarmierendes Phänomen. Die Formulierung makabre Spaltung impliziert eine moralische Asymmetrie zwischen dem wachsenden Leid der Ukraine und dem abnehmenden Mitleid des Westens. Diese diskursive Gegenüberstellung erzeugt eine moralisch aufgeladene Spannung zwischen Opfererfahrung und westlicher Reaktionsträgheit. Die Bezeichnung Ukraine-Müdigkeit wird hier als diagnostisches Schlagwort (vgl. Wehling 2016) eingeführt: Es benennt nicht nur einen beobachtbaren Meinungsumschwung, sondern wertet diesen zugleich als besorgniserregend – eine Einschätzung, die durch den Verweis auf die NATO als besorgten Akteur gestützt wird (Sorge macht). Damit wird dem Ausdruck eine sicherheitspolitische Relevanz zugeschrieben. Besonders strategisch ist die abschließende Aussage: …dem russischen Präsidenten Wladimir Putin politisch in die Hände spielt. Sie rahmt die Ukraine-Müdigkeit als nicht nur moralisch fragwürdig, sondern geopolitisch gefährlich, da sie dem Aggressor indirekt nütze. Damit wird der Diskurs um Ukraine-Müdigkeit politisch und normativ aufgeladen – als Stigmawort (vgl. Wehling 2016) im Sinne einer negativen Zuschreibung für jene, die Unterstützung relativieren oder beenden wollen. Insgesamt könnte das Zitat als gewissermaßen mediale diskursive Intervention (vgl. Vogel/Deus 2020) fungieren, die zur Delegitimierung westlicher Rückzugsdiskurse beiträgt und implizit zur Stabilisierung der Solidaritätsnarrative mit der Ukraine aufruft.

Als Gegensatzwörter zur appellativen Schlagwortverwendung des Wortes Kriegsmüdigkeit lassen sich Kriegseuphorie und Kriegsbegeisterung (im Sinne von ‚Leuten, die sich emotional für ein Kriegsziel (Angriff/Verteidigung) engagieren‘) anführen. In jüngerer Zeit erfährt auch das Wort Kriegstüchtigkeit zunehmende Aufmerksamkeit. Es steht in deutlichem Kontrast zur Kriegsmüdigkeit und markiert eine gegenläufige strategische Ausrichtung – etwa im Titel des Videos Kriegstüchtig oder kriegsmüde? – Würde die NATO-Front im Kampf gegen die Russen kollabieren? (YouTube 2024). Auch in politischen Diskursen fungiert Kriegstüchtigkeit zunehmend als strategisches Leitbild (vgl. Tröger 2024). So erklärte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius am 29. Oktober 2023 in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“, Deutschland müsse kriegstüchtig werden, und präzisierte: Wir müssen wehrhaft sein und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen (ZDF 2024). Diese Wortwahl steht für eine markante Verschiebung im sicherheits- und gesellschaftspolitischen Diskurs: Kriegstüchtigkeit meint dabei nicht nur militärische Einsatzbereitschaft, sondern auch eine umfassende politische, wirtschaftliche und psychologische Resilienz – verstanden als kollektive Fähigkeit, Bedrohungen entschlossen und solidarisch zu begegnen. Der Ausdruck dient somit als Indikator und Appell für politische Entschlossenheit und gesellschaftliche Mobilisierungsfähigkeit. In dieser Konstellation wird Kriegstüchtigkeit zu einem diskursiven Gegennarrativ, das der Kriegsmüdigkeit (verstanden nicht nur als Ausdruck von Erschöpfung, sondern auch als Symbol für außenpolitischen Rückzug, nachlassende Solidarität und strategische Schwäche) bewusst entgegensteht.

Als Schlagwort ist der Ausdruck Kriegsmüdigkeit in mehrfacher Hinsicht komplex – im Sinne Wehlings (2016) lässt er sich als ein kognitiv aktivierbarer, politisch aufladbarer Frame verstehen. Der Ausdruck ist

- semantisch offen: mehrdeutig und kontextabhängig,

- emotional besetzt: verbunden mit Gefühlen wie Angst, Trauer oder Überforderung,

- kognitiv gerahmt: er aktiviert bestimmte Denkrahmen und Interpretationen,

- politisch instrumentalisierbar: er kann zur Legitimierung politischer Positionen und Entscheidungen genutzt werden,

- diskursiv anschlussfähig: er lässt sich flexibel in unterschiedlichen gesellschaftlichen Diskursen verwenden.

Sowohl die deskriptive als auch die appellative Verwendung des Ausdrucks Kriegsmüdigkeit lässt sich bis in die Antike zurückverfolgen. Bei Cicero (1923) findet sich der Ausdruck Veientes bello fessi (‚vom Krieg ermüdet‘) – ein frühes Zeugnis für die metaphorische Verarbeitung kriegerischer Erschöpfung.

Während des Ersten Weltkriegs führte die katastrophale Versorgungslage, gepaart mit den Schrecken des Maschinenkriegs, zu Hungerkrawallen, Streiks und Revolten sowohl an der Front als auch im Hinterland. Ein zeitgenössisches Beispiel illustriert diese Situation und gewisse Desillusionierung:

[…] Die Kriegsmüdigkeit ist eine weit- und tiefgehende. Die die große Mehrheit des Landes bildende landwirtschaftliche Bevölkerung wird trotzdem infolge ihrer verhältnismäßig günstigen wirtschaftlichen Lage voraussichtlich auch weiterhin in Ruhe erhalten werden können. Anders steht es aber mit der städtischen, vor allem der industriellen Bevölkerung. […] (OÖLA, Geheime Präsidialakten 1915 – 1921).

Beispiele

Die folgenden Beispiele veranschaulichen unterschiedliche mediale Verwendungsweisen des Ausdrucks Kriegsmüdigkeit und zeigen dessen strategische Multifunktionalität im öffentlichen Diskurs auf. Im Mittelpunkt stehen die Quellen, die den Ausdruck je nach kommunikativem Kontext, Intention und ideologischer Ausrichtung unterschiedlich einsetzen. Die Analyse erfolgt entlang der Parameter Strategie, Zielsetzung, Tonalität sowie Funktion. Dabei wird deutlich, dass es vor allem um Positionierung geht – sowohl von den direkt Betroffenen (Angreifer, Opfer) als auch von außenstehenden Akteuren. Zudem lässt sich weiter differenzieren, ob sich die Müdigkeit an der Front oder im Hinterland manifestiert.

(1) Im Beitrag der taz (Oertel 2024) zur Mobilmachung in der Ukraine ist der Ausdruck durch Emotionalisierung über individuelle Schicksale eingebettet. Ziel ist es, Empathie zu erzeugen und die gesellschaftlichen Auswirkungen des Krieges aufzuzeigen. Die Tonlage ist menschlich und betroffen, der Ausdruck Kriegsmüdigkeit soll die Erschöpfung und soziale Belastung zum Ausdruck bringen:

Verschärfte Mobilmachung in der Ukraine

Zunehmend kriegsmüde

Gut zwei Jahre Krieg zermürben die Männer an der Front und ihre Familien daheim.

Selenskyjs neue Kriegsgesetze dürften kaum auf Zustimmung stoßen.

Mehrfach kam es in den vergangenen Monaten zu Kundgebungen Angehöriger von Soldaten, die in Sorge um ihre völlig erschöpften Söhne und Männer sind. Das alles sind sehr deutliche Indizien für eine wachsende Kriegsmüdigkeit. Dass der Druck im Kessel steigt und die Nervosität wächst, zeigen auch Selenskys Personalrochaden. Nach dem unfreiwilligen Abgang des Oberkommandierenden der ukrainischen Streitkräfte, Walery Saluschnyj, kam es zu einem Wechsel im Nationalen Sicherheitsrat.

(2) Demgegenüber verwendet domradio.de unter Rückgriff auf Aussagen von Patriarch Kyrill den Ausdruck im Rahmen religiös-ideologischer Legitimation. Kriegsmüdigkeit erscheint hier als Zeichen moralischer Schwäche und wird propagandistisch und moralisierend als rhetorischer Feindbegriff eingesetzt. Die Zielsetzung ist die Stabilisierung von Loyalität und Kriegsmoral, wobei der Ausdruck normativ aufgeladen wird.

Bemerkenswert ist hier der Einsatz von Anführungszeichen („Kriegsmüdigkeit“), der zwar eine Zitatanzeigefunktion, aber auch — im Kontext betrachtet (heizt die Kriegsstimmung […] an) — eine Distanzierung oder Markierung des Radiosenders von der Begriffsnutzung nahelegt. Diese typografische Markierung deutet an, dass es sich um eine spezifische (und möglicherweise illegitime oder strategische) Verwendungsweise handelt, nicht um eine neutrale Zustandsbeschreibung:

Moskauer Patriarch bemängelt „Kriegsmüdigkeit“ in Russland

Russophobie und persönlicher Komfort

Kyrill I. ist ein enger Verbündeter Wladimir Putins und heizt die Kriegsstimmung gegen die Ukraine immer wieder an. Doch inzwischen bemerkt er in der russischen Bevölkerung fehlenden Elan für den „Heiligen Krieg“.

Der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill I. beklagt in der russischen Bevölkerung eine „gewisse Kriegsmüdigkeit“. […] Bei der Sitzung des Weltkonzil-Präsidiums lobte Kyrill auch die vorangegangene Versammlung des Konzils, bei der ein Dokument verabschiedet wurde, das Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine als „Heiligen Krieg“ bezeichnet. Damals sei mutig die „Wahrheit“ gesagt worden.

„Westen verbreitet Russophobie“ […]

Im September 2022 hatte das Kirchenoberhaupt russischen Soldaten versprochen, sie würden von ihren Sünden reingewaschen, sollten sie im Krieg fallen. Das Sterben „bei der Erfüllung der militärischen Pflichten“ verglich er damals mit der Opferung Jesu durch Gott. (https://www.domradio.de/artikel/moskauer-patriarch-bemaengelt-kriegsmuedigkeit-russland, 10.11.2024 (Domradio.de 2024)).

(3) Der dritte Text bezieht sich auf Kriegsmüdigkeit als strategische Haltung der Trump-Regierung, die sich zunehmend aus dem Russland-Ukraine-Krieg zurückziehen wolle. Kriegsmüdigkeit wird hier nicht als gesellschaftliche Erschöpfung, sondern in kalkulierender Weise als ‚politische Ermüdung‘ dargestellt und kritisiert (Trump und seine Regierung seien der Beschäftigung [und der damit verbunden Ressourcen- und Imagekosten] mit der Ukraine/dem Krieg ‚überdrüssig‘). Ziel sei es, den Fokus auf andere Prioritäten zu lenken und Druck vor allem auf die Ukraine auszuüben. Die Tonalität ist nüchtern und resignativ, die Funktion appellativ: und legitimierend im Hinblick auf einen möglichen Abbruch der US-Vermittlungen:

Trump Administration Is Tired of War, Tired of Peace Talks with Russia, Ukraine

Joshua Arnold

April 21, 2025

(…) “We are now reaching a point where we need to decide and determine whether this is even possible or not,” related Rubio. “If it’s not possible — if we’re so far apart that this is not going to happen — then I think the President’s probably at a point where he’s going to say, ‘Well, we’re done. We’ll do what we can on the margins. We’ll be ready to help whenever you’re ready to have peace. But we’re not going to continue with this endeavor for weeks and months on-end.’”

In other words, President Trump wants to resolve the conflict “very soon — and I’m talking about a matter of days, not a matter of weeks,” he added. “The Ukraine war is a terrible thing, but it’s not our war.” […] (https://washingtonstand.com/commentary/trump-administration-is-tired-of-war-tired-of-peace-talks-with-russia-ukraine, 21.04.2025 (Arnold 2025)).

(4) Einen weiteren diskursiven Gegenpol markiert die tageszeitung (taz) mit dem Beitrag Keine Ukraine-Müdigkeit. Ziel ist die Stärkung des gesellschaftlichen und politischen Engagements durch eine positive Rahmung (Einsicht … wächst) von Hoffnung und Solidarität. Die Tonlage ist ermutigend und zuversichtlich.

Militärische Unterstützung für Kyjiw

Von Ukraine-Müdigkeit keine Spur

Die Einsicht, Kyjiw im Kampf gegen Russland unterstützen zu müssen, wächst in Deutschland. Schließlich hängt die Zukunft Europas an der Ukraine. (https://taz.de/Militaerische-Unterstuetzung-fuer-Kyjiw/!5991842/, 25.2.2024 (Johnson 2024)).

(5) Während in den ersten Monaten des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine (das bezieht sich auch zugleich auf den Israel-Gaza-Konflikt) die mediale Aufmerksamkeit nahezu ausschließlich auf den Krieg gerichtet war, rückten über die Zeit andere globale Themen wie Klimawandel, Wahlen oder soziale Proteste stärker in den Vordergrund. Die zunehmende Verwendung des Ausdrucks Kriegsmüdigkeit wird als Indikator für diesen Wandel in der Berichterstattung und des Agenda Settings thematisiert:

Ein Adjektiv allerdings darf bei all dem medialen Gerede niemals fehlen: Sie nimmt stets nur zu – die vorgeblich ‚steigende‘ Kriegsmüdigkeit der Deutschen. Anderenfalls würde es als mediale Meldung nicht taugen. Ohnehin wird nicht wirklich etwas vermeldet – nichts wird beziffert, das Schlagwort bleibt undefiniert. Es ist nur Gerede. Die Gesetze des Medienmarktes besagen allerdings, wenn alle es sagen, ist es nie verkehrt, es selbst auch zu sagen. Das erzeugt Stimmung. So bewirkt die Rede von der ‚Kriegsmüdigkeit‘ bewirkt am Ende genau das, was sie lediglich vorgibt, zu vermelden: Die Gewöhnung an die Gleichgültigkeit (Walter 2025).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Ausdruck Kriegsmüdigkeit je nach medialem Kontext vielfältig funktionalisiert wird: mal als Analyseobjekt, mal als Warnsignal, mal als empathisches Ausdrucksmittel oder propagandistisches Schlagwort. Diese diskursive Vieldeutigkeit macht ihn zu einem komplexen Schlagwort, das unterschiedliche Deutungsrahmen aktiviert und sowohl politische als auch emotionale Positionierungen ermöglicht.

Literatur

Zitierte Literatur und Belege

- Arnold, Jonathan (2025): Trump Administration Is Tired of War, Tired of Peace Talks with Russia, Ukraine. In: The Washington Stand. Online unter: https://washingtonstand.com/commentary/trump-administration-is-tired-of-war-tired-of-peace-talks-with-russia-ukraine ; Zugriff: 05.05.2025.

- Cicero, Marcus T. (1923): De Senectute, De Amicitia, De Divinatione. Übers. W. A. Falconer, Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Domradio.de (2024): Moskauer Patriarch bemängelt „Kriegsmüdigkeit“ in Russland. Online unter: https://www.domradio.de/artikel/moskauer-patriarch-bemaengelt-kriegsmuedigkeit-russland ; Zugriff: 05.05.2025.

- Dunz, Kristina (2022): Krieg in der Ukraine: Die Kriegsmüdigkeit des Westens ist Putins mächtigste Waffe. In: RedaktionsNetzwerk Deutschland. Online unter: https://www.rnd.de/politik/krieg-in-der-ukraine-die-kriegsmuedigkeit-des-westens-ist-putins-maechtigste-waffe-6Q26KCGKCFGMBLTBOB5Q4KFFC4.html ; Zugriff: 05.05.2025.

- Florkin, Julien (n. d.): Kriegsmüdigkeit. Online unter: https://julienflorkin.com/de/Psychologie/psychische-Gesundheit/Kriegsm%C3%BCdigkeit/ ; Zugriff: 05.05.2025.

- Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) (n. d.): Kleines Lexikon Krieg und Sprache: Russland–Ukraine. Online unter: https://gfds.de/kleines-lexikon-krieg-und-sprache/ ; Zugriff: 05.05.2025.

- Johnson, Dominic (2024): Militärische Unterstützung für Kyjiw. In: taz – die tageszeitung. Online unter: https://taz.de/Militaerische-Unterstuetzung-fuer-Kyjiw/!5991842/ ; Zugriff: 05.05.2025.

- Klapsa, Kaja (2025): „Sorge um Arbeitsplatz und unsichere Aussichten führen dazu, dass Solidarität zurückgeht“. In: WELT. https://www.welt.de/politik/deutschland/article255532280/Deutsche-Ukraine-Hilfen-Sorge-um-Arbeitsplatz-und-unsichere-Aussichten-fuehren-dazu-dass-Solidaritaet-zurueckgeht.htm ; Zugriff: 05.05.2025.

- Kraus, Karl (1918): Die Fackel. Heft 474–483, S. 153.

- Oertel, Barbara (2024): Verschärfte Mobilmachung in der Ukraine: Zunehmend kriegsmüde. In: taz – die tageszeitung. Online unter: https://taz.de/Verschaerfte-Mobilmachung-in-der-Ukraine/!5999179/ ; Zugriff: 05.05.2025.

- OÖLA – Oberösterreichisches Landesarchiv (1917): Geheime Präsidialakten 1915–1921, Briefwechsel zwischen Toggenburg und Meran.

- OWIDplusLIVE (2021): OWID – Online-Wortschatz-Informationssystem Deutsch. Online unter: https://www.owid.de/plus/live-2021/ ; Zugriff am 25.05.2025.

- Tröger, Mandy (2024): Kriegstüchtig als Leitbild?. In: Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. (ISW). Online unter: https://www.isw-muenchen.de/online-publikatioen/texte-artikel/5356-kriegstuechtig-als-leitbild ; Zugriff am 05.05.2025.

- Unterstöger, Hans (2024): Sprachlabor: Kriegsmüdigkeit. In: Süddeutsche Zeitung. Online unter: https://www.sueddeutsche.de/kolumne/sprachlabor-deutsche-sprache-kriegsmuedigkeit-li.3138669 ; Zugriff: 05.05.2025.

- Vogel, Friedemann (2022): Freund- und Feind-Begriffe. In: Diskursmonitor. Glossar zur strategischen Kommunikation in öffentlichen Diskursen. Hg. von der Forschungsgruppe Diskursmonitor und Diskursintervention. Veröffentlicht am 05.12.2022. Online unter: https://diskursmonitor.de/glossar/freund-und-feind-begriffe ; Zugriff: 05.05.2025.

- Vogel, Friedemann; Deus, Fabian (Hrsg.) (2020): Diskursintervention. Normativer Maßstab der Kritik und praktische Perspektiven zur Kultivierung öffentlicher Diskurse. Wiesbaden: Springer VS.

- Walter, Rüdiger (2025): „Kriegsmüde“. In: Weltexpresso. Online unter: https://weltexpresso.de/index.php/zeitgesehen/33981-kriegsmuede ; Zugriff: 05.05.2025.

- Wehling, Elisabeth (2016): Politisches Framing. Wie eine Nation sich ihr Denken einredet – und daraus Politik macht. Köln: Herbert von Halem Verlag.

- YouTube (2024): Kriegstüchtig oder kriegsmüde? – Würde die NATO-Front im Kampf gegen die Russen kollabieren? [YouTube Video]. Online unter: https://www.youtube.com/watch?v=COdD1OyRR44 ; Zugriff: 05.05.2025.

- ZDF (2024): Boris Pistorius-Interview: Was nun? [Video]. In: ZDF Mediathek. Online unter: https://www.zdf.de/video/magazine/berlin-direkt-104/boris-pistorius-interview-was-nun-100 ; Zugriff: 05.05.2025.

Abbildungsverzeichnis:

Abb. 1.: Auszug aus OWIDplusLIVE zu dem Wort Kriegsmüdigkeit. Online unter: https://www.owid.de/plus/live-2021/ ; Zugriff: 05.05.2025.

Zitiervorschlag

Dyakiv, Khrystyna (2025): Kriegsmüdigkeit. In: Diskursmonitor. Glossar zur strategischen Kommunikation in öffentlichen Diskursen. Hg. von der Forschungsgruppe Diskursmonitor und Diskursintervention. Veröffentlicht am 29.08.2025. Online unter: https://diskursmonitor.de/glossar/kriegsmuedigkeit/.

DiskursGlossar

Grundbegriffe

Begriffsgeschichte

Die Begriffsgeschichte lässt sich allgemein als eine historische Methode beschreiben, die den zeitlichen Wandel der Bedeutungen von bestimmten Ausdrücken untersucht. Da einzelne Worte nie isoliert begegnen und ihre jeweiligen Bedeutungen erst im Kontext größerer sprachlicher Zusammenhänge oder semantischer Felder greifbar werden, verbindet sie sich flexibel mit anderen Methoden historischer Semantik, wie etwa der Diskursgeschichte, der Argumentationsgeschichte oder der Metaphernforschung (Metaphorologie).

Diskurssemantische Verschiebung

Mit dem Begriff der diskurssemantischen Verschiebung wird in der Diskursforschung ein Wandel in der öffentlichen Sprache und Kommunikation verstanden, der auf mittel- oder län-gerfristige Veränderung des Denkens, Handelns und/oder Fühlens größerer Gesellschafts-gruppen hinweist.

Domäne

Der Begriff der Domäne ist aus der soziologisch orientierten Sprachforschung in die Diskursforschung übernommen worden. Hier wird der Begriff dafür verwendet, um Muster im Sprachgebrauch und kollektiven Denken von sozialen Gruppen nach situationsübergreifenden Tätigkeitsbereichen zu sortieren.

Positionieren

Positionieren ist Grundbestandteil menschlicher Kommunikation. Wann immer wir miteinander interagieren und kommunizieren, bringen wir uns selbst, andere und die Objekte, über die wir sprechen, in bestimmte Relationen zueinander.

Deutungsmuster

Unter einem Deutungsmuster wird die problem- und lösungsbezogene Interpretation gesellschaftlicher und politischer Tatbestände verstanden, die Aussicht auf Akzeptanz in sozialen Gruppen hat. Der Begriff des Deutungsmusters hat Ähnlichkeit mit den Begriffen der Theorie und Ideologie. Meist werden gesellschaftlich verbreitete Leitdeutungen, die oft mit Schlagwörtern und Argumentationsmustern einhergehen (wie Globalisierung, Kapitalismus, Leistungsgesellschaft, Chancengleichheit etc.) als Beispiele für Deutungsmuster genannt.

Sinnformel

‚Wer sind wir? Woher kommen, wo stehen und wohin gehen wir? Wozu leben wir?‘ Auf diese und ähnliche existentielle Fragen geben Sinnformeln kondensierte Antworten, die in privaten wie sozialen Situationen Halt und Argumenten in politischen und medialen Debatten einen sicheren Unterbau geben können.

Praktik

Eine Praktik ist ein spezifisches, situativ vollzogenes und sinnhaftes Bündel von körperlichen Verhaltensweisen, an dem mehrere Menschen und Dinge beteiligt sein können (z. B. Seufzen, um Frust auszudrücken, oder einen Beschwerdebrief schreiben, Fußballspielen).

Kontextualisieren

Kontextualisieren wird im allgemeineren bildungssprachlichen Begriffsgebrauch verwendet, um das Einordnen von etwas oder jemandem in einen bestimmten Zusammenhang zu bezeichnen.

Narrativ

Mit der diskursanalytischen Kategorie des Narrativs werden Vorstellungen von komplexen Denk- und Handlungsstrukturen erfasst. Narrative in diesem Sinne gehören wie Schlagwörter, Metaphern und Topoi zu den Grundkategorien der Analyse von Diskursen.

Argumentation

Argumentation bezeichnet jene sprachliche Tätigkeit, in der man sich mithilfe von Gründen darum bemüht, die Richtigkeit einer Antwort auf eine bestimmte Frage zu erweisen. Das kann in ganz verschiedenen Situationen und Bereichen nötig sein, namentlich um eine poli-tische, wissenschaftliche, rechtliche, unternehmerische oder private Angelegenheit zu klären.

Techniken

AI-Washing/KI-Washing

Unter AI-Washing ist die Praxis von Unternehmen oder Organisationen zu verstehen, Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle mit dem Etikett „Künstliche Intelligenz“ (KI bzw. „Artificial Intelligence“ (AI)) zu versehen, obwohl deren tatsächlicher Einsatz von KI-Technologien entweder stark übertrieben, nur marginal vorhanden oder überhaupt nicht gegeben ist.

Dogwhistle

Unter Dogwhistle wird in Teilen der Forschung eine doppeldeutige Äußerung verstanden, die eine offene und eine verdeckte Botschaft an jeweils eine Zuhörerschaft kommuniziert.

Boykottaufruf

Der Boykottaufruf ist eine Maßnahme, die darauf abzielt, ein Ziel, also meist eine Verhaltensänderung des Boykottierten, hervorzurufen, indem zu einem Abbruch etwa der wirtschaftlichen oder sozialen Beziehungen zu diesem aufgefordert wird.

Tabuisieren

Das Wort Tabuisierung bezeichnet die Praxis, etwas Unerwünschtes, Anstößiges oder Peinliches unsichtbar zu machen oder als nicht akzeptabel zu markieren. Das Tabuisierte gilt dann moralisch als unsagbar, unzeigbar oder unmachbar.

Aus dem Zusammenhang reißen

Das Aus-dem-Zusammenhang-Reißen gehört in den Funktionskreis der Redewiedergabe bzw. der Wiedergabe kommunikativer Ereignisse. Es kann (1) als intentionale argumentativ-polemische Strategie für ganz unterschiedliche diskursive Zielsetzungen von Akteuren genutzt werden, oder (2) es kann SprecherInnen und SchreiberInnen in unbeabsichtigter, fehlerhafter Weise unterlaufen.

Lobbying

Lobbying ist eine Form strategischer Kommunikation, die sich primär an Akteure in der Politik richtet. Beim Lobbying wird ein Bündel von kommunikativen Tätigkeiten mit dem Ziel eingesetzt, die Entscheidungen von Personen mit politischem Mandat oder den Entstehungsprozess von neuen Gesetzestexten interessengeleitet zu beeinflussen.

Karten

Karten dienen dazu, Raumausschnitte im Hinblick auf ausgewählte Charakteristika so darzustellen, dass die Informationen unmittelbar in ihrem Zusammenhang erfasst und gut kommuniziert werden können. Dazu ist es notwendig, Daten und Darstellungsweisen auszuwählen und komplexe und oft umkämpfte Prozesse der Wirklichkeit in einfachen Darstellungen zu fixieren.

Pressemitteilung

Pressemitteilungen sind standardisierte Mitteilungen von Organisationen, die sich an Journalist:innen und andere Multiplikator:innen richten. Sie dienen der offiziellen und zitierfähigen Informationsweitergabe und übernehmen zugleich strategische Funktionen in der öffentlichen Kommunikation und Meinungssteuerung.

Shitstorm

Der Begriff Shitstorm beschreibt eine relativ junge Diskurskonstellation, die seit den 2010er Jahren an Bedeutung gewonnen hat und gemeinhin als Online-Wutausbruch bezeichnet wer-den kann.

Tarnschrift

Als Tarnschrift bezeichnet man unter den Bedingungen von Zensur und Verfolgungsrisiko veröffentliche Texte, die insbesondere in der strategischen Kommunikation des NS-Widerstands eine zentrale Rolle spielten.

Schlagwörter

Brückentechnologie

Ganz allgemein wird unter dem Schlagwort der Brückentechnologie sowohl in den öffentlichen Medien als auch in technisch und wirtschaftlich dominierten Kontexten eine Technologie verstanden, die zeitlich befristet eingesetzt werden soll, bevor in Zukunft der Übergang zu einer als sinnvoller eingeschätzten anderen Technologie möglich ist.

Deindustrialisierung

Der Ausdruck Deindustrialisierung (auch De-Industrialisierung oder als Verb deindustrialisieren) beschreibt im öffentlichen Sprachgebrauch eine negativ bewertete Form des Strukturwandels durch Rückgang von produzierendem Gewerbe.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit als ein Schlagwort des öffentlichen Diskurses bezieht sich ganz allgemein auf einen ressourcenschonenderen Umgang mit dem, was uns Menschen der Planet Erde bietet, mit dem Ziel, dass auch nachfolgende Generationen noch die Möglichkeit haben, ähnlich gut zu leben wie wir heute (Generationengerechtigkeit).

Echokammer

Der Begriff der Echokammer steht in seiner heutigen Verwendung vor allem im Zusammenhang mit der Nutzung Sozialer Medien. Er verweist metaphorisch auf einen digitalen Kommunikations- und Resonanzraum, in dem Mediennutzer*innen lediglich Inhalten begegnen, die ihre eigenen, bereits bestehenden Ansichten bestätigen, während abweichende Perspektiven und Meinungen ausgeblendet bzw. abgelehnt werden.

Relativieren

Der Ausdruck relativieren besitzt zwei zentrale Bedeutungsvarianten: In bildungssprachlichen und wissenschaftlichen Kontexten bezeichnet er eine analytische Praxis, bei der Aussagen, Begriffe oder Phänomene durch Bezugnahme auf andere Sachverhalte eingeordnet, differen-ziert und in ihrer Geltung präzisiert werden.

Massendemokratie

Geprägt wurde der Begriff Massendemokratie im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts von völkisch-konservativen Akteuren (prominent darunter Carl Schmitt 1926). Der Ausdruck Masse hatte damals bei den bürgerlichen Eliten eine rundum bedrohliche Assoziation.

Social Bots

Als Social Bots werden Computerprogramme bezeichnet, die in der Lage sind, in sozialen Medien Kommunikation menschlicher Nutzer*innen (teilweise) automatisiert nachzuahmen.

Woke

Der Ausdruck woke stammt aus dem afroamerikanischen Englisch und bezeichnete dort zunächst den Bewusstseinszustand der Aufgeklärtheit über die Verbreitung von rassistischen Vorurteilen und Diskriminierung unter Angehörigen ethnischer Minderheiten.

Identität

Unter Identität versteht man allgemein die Summe von Merkmalen, die Individuen oder sozialen Kollektiven – etwa Nationen, Organisationen oder sozialen Gruppen – als charakteristisch oder gar als angeboren zugeordnet werden.

Wohlstand

Unter Wohlstand sind verschiedene Leitbilder (regulative Ideen) zu verstehen, die allgemein den Menschen, vor allem aber den Beteiligten an politischen und wissenschaftlichen Diskursen (politisch Verantwortliche, Forschende unterschiedlicher Disziplinen usw.) eine Orientierung darüber geben sollen, was ein ‚gutes Leben‘ ausmacht.

Verschiebungen

Dehumanisierung

Mit Dehumanisierung bzw. Anthropomorphisierung werden solche kommunikativen Techniken und Praktiken bezeichnet, die Personen, Sachverhalten oder Gegenständen menschliche Eigenschaften ab- bzw. zusprechen. Dehumanisierung und Anthropomorphisierung können sowohl durch sprachliche Mittel als auch durch andere, z. B. bildliche, Zeichen vollzogen werden.

Kriminalisierung

Kriminalität meint ein Verhalten, das gegen ein Gesetz verstößt. Folglich bedeutet Kriminalisierung im engeren Sinne den Vorgang, durch den Verhalten ungesetzlich gemacht wird – indem Gesetze geschaffen werden.

Versicherheitlichung

In akademischen Kontexten wird Versicherheitlichung in Abgrenzung zu einem naiv-realistischen Sicherheitsverständnis verwendet. Dieses betrachtet Sicherheit als einen universell erstrebenswerten und objektiv feststellbaren Zustand, dessen Abwesenheit auf das Handeln von Akteuren zurückzuführen ist, die feindselig, kriminell, unverantwortlich oder zumindest fahrlässig agieren.

Ökonomisierung

Ökonomisierung wird in gegenwärtigen Diskursen in der Regel zur Bezeichnung von Prozessen verwendet, in denen die spezifisch wirtschaftlichen Funktions-Elemente wie Markt, Wettbewerb/Konkurrenz, Kosten-Nutzen-Kalküle, Effizienz, Gewinnorientierung in Bereiche übertragen werden, die zuvor teilweise oder ganz nach anderen Leitkriterien ausgerichtet waren

Moralisierung

Moralisierung verlagert Macht- und Interessenkonflikte in die Sphäre der Kommunikation von Achtung / Missachtung. Sie reduziert Ambivalenz zugunsten einer Polarisierung von gut und böse.

Konstellationen

Krise

Krise ist vom Wort mit fachsprachlicher Bedeutung zur Zeitdiagnose und einem zentralen Begriff der öffentlich-politischen Kommunikation geworden. Der öffentlich-politische Krisenbegriff ist dabei – unabhängig vom Gegenstand der Krise – in eine krisendiskurstypische Konstellation zur Begründung von krisenüberwindenden Handlungen eingebettet.

Partizipatorischer Diskurs

Partizipation ist mittlerweile von der Forderung benachteiligter Personen und Gruppen nach mehr Beteiligung in der demokratischen Gesellschaft zu einem Begriff der Institutionen selbst geworden: Kein Programm, keine Bewilligung mehr, ohne dass bestimmte Gruppen oder Personen dazu aufgefordert werden, für (mehr) Partizipation zu sorgen.

Skandal

Die Diskurskonstellation des Skandals zeichnet sich durch eine in den Medien aufgegriffene (bzw. durch sie erst hervorgerufene) empörte Reaktion eines erheblichen Teils der Bevölkerung auf einen tatsächlichen oder vermeintlichen Missstand aus. Die schuldhafte Verursachung dieses Missstandes wird dabei einem gesellschaftlichen Akteur zugeschrieben, dessen Handeln als ‚unmoralisch‘ gedeutet wird.

DiskursReview

Review-Artikel

Memes als moderne Propaganda – Eine sprach- und medienkritische Untersuchung

Digitale Kommunikationsformen prägen heutige gesellschaftliche Debatten weitaus stärker als die klassischen Medien. Ihr Einfluss auf die politische Meinungsbildung und die Ausbildung ideologischer Positionen ist inzwischen unverkennbar und zählt zu den markantesten Entwicklungen der digitalen Gegenwart. Besonders hervorzuheben sind Memes: Sie verbreiten sich schnell, arbeiten mit humoristischen Mitteln und verdichten komplexe Inhalte auf ein Minimum an Zeichen. In öffentlichen Diskursen werden sie daher nicht mehr als spielerisches Internetphänomen betrachtet, sondern als ernstzunehmendes Instrument politischer Kommunikation und den damit einhergehenden propagandistischen Strategien.

„Stadtbild“ – Eine gedankliche Chiffre im politischen Diskurs

Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte, und wiederholte, er habe gar nichts zurückzunehmen und wolle an dieser Politik festhalten

Musk, Zuckerberg, Döpfner – Wie digitale Monopole die Demokratie bedrohen und wie könnte eine demokratische Alternative dazu aussehen?

Die Tech-Milliardäre Musk (Tesla, X,xAI) Zuckerberg (Meta), Bezos (Amazon) oder Pichai (Alphabet) sind nicht Spielball der Märkte, sondern umgekehrt sind die Märkte Spielball der Tech-Oligopolisten geworden.

Beobachtung zum Begriff „Diplomatie“ beim Thema Ukraine im Europäischen Parlament

Von EU-Vertretern waren zur Ukraine seit 2022 vor allem Aussagen zu hören, die sich unter dem Motto „as long as it takes“ beziehungsweise „so lange wie nötig“ für die Erweiterung der militärischen Ausstattung und der Verlängerung des Krieges aussprachen. Vorschläge oder Vorstöße auf dem Gebiet der „Diplomatie“ im Sinne von ‚Verhandeln (mit Worten) zwischen Konfliktparteien‘ gab es dagegen wenige, obwohl die klare Mehrheit von Kriegen mit Diplomatie beendet wurden (vgl. z.B. Wallensteen 2015: 142)

Die Macht der Worte 4/4: So geht kultivierter Streit

DiskursReview Die Macht der Worte (4/4):So geht kultivierter Streit Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 3/4: Sprachliche Denkschablonen

DiskursReview Die Macht der Worte (3/4):Sprachliche Denkschablonen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 2/4: Freund-Feind-Begriffe

DiskursReview Die Macht der Worte (2/4): Freund-Feind-Begriffe Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 1/4: Wörter als Waffen

DiskursReviewDie Macht der Worte (1/4): Wörter als Waffen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 / 06.03.2025...

Relativieren – kontextualisieren – differenzieren

Die drei Handlungsverben relativieren, kontextualisieren, differenzieren haben gemein, dass sie sowohl in Fachdiskursen als auch im mediopolitischen Interdiskurs gebraucht werden. In Fachdiskursen stehen sie unter anderem für Praktiken, die das Kerngeschäft wissenschaftlichen Arbeitens ausmachen: analytische Gegenstände miteinander in Beziehung zu setzen, einzuordnen, zu typisieren und zugleich Unterschiede zu erkennen und zu benennen.

Wehrhafte Demokratie: Vom Wirtschaftskrieg zur Kriegswirtschaft

Weitgehend ohne Öffentlichkeit und situiert in rechtlichen Grauzonen findet derzeit die Militarisierung der ursprünglich als „Friedensprojekt“ gedachten EU statt.