DiskursGlossar

Woke

Kategorie: Schlagwörter

Verwandte Ausdrücke: Wokeness

Siehe auch: Politisch korrekt / Politische Korrektheit, Moralisierung

Autor*innen: Sven Bloching, Jöran Landschoff und Joachim Scharloth

Version: 1.0 / Datum: 01.08.2025

Kurzzusammenfassung

Der Ausdruck woke stammt aus dem afroamerikanischen Englisch und bezeichnete dort zunächst den Bewusstseinszustand der Aufgeklärtheit über die Verbreitung von rassistischen Vorurteilen und Diskriminierung unter Angehörigen ethnischer Minderheiten. Im Deutschen hat sich die Bedeutung des Ausdrucks nach seiner Entlehnung rasch verschoben: Heute wird woke meist sarkastisch sowie abwertend als Schlag- bzw. Stigmawort verwendet, um Personen und Gruppen eine moralische Selbstüberhebung und ideologische Verblendung zuzuschreiben, wobei die ideologische Haltung mit einer diffusen Vorstellung von ‚Linkssein‘ gleichgesetzt wird.

Erweiterte Begriffsklärung

Der Ausdruck woke nimmt im deutschen Sprachraum eine komplexe Rolle zwischen politischem Kampfbegriff und rhetorischer Chiffre ein. Ursprünglich entstammt er dem afroamerikanischen Englisch (African American (Vernacular) English), wo er seit den 1960er Jahren für ein spezifisches Bewusstsein gegenüber gesellschaftlicher und insbesondere rassistischer Diskriminierung verwendet wurde. Die metaphorische Dimension des Ausdrucks woke ruft dabei Assoziationen von ‚Erwachtsein‘ oder ‚Erweckung‘ auf und qualifiziert die erfolgte Bewusstseinsveränderung als grundlegende Transformation. Im Zusammenhang mit den Black-Lives-Matter-Protesten ab 2013 begann der Begriff weltweit zu zirkulieren. In Deutschland findet sich woke erstmals 2014 auf der Social-Media-Plattform X, damals noch Twitter, zunächst ausschließlich in Form des Hashtags und Slogans #StayWoke, als Appell zur Wachsamkeit gegen Rassismus und soziale Ungerechtigkeiten.

In öffentlichen Debatten im deutschsprachigen Raum fand jedoch rasch eine Bedeutungsverschiebung statt, durch die der Begriff zunehmend ironisiert und negativ besetzt wurde. Woke dient hier überwiegend nicht mehr als affirmative Selbstzuschreibung, sondern dazu, anderen Gruppen, Personen und Organisationen auf kritische oder abwertende Weise (politisch) dispräferierte Verhaltensweisen, Weltanschauungen, Denkweisen, usw. zuzuschreiben. Dabei wird woke ab 2017 zunehmend zu einer Chiffre für ganze Lebensbereiche, Denkwelten und Milieus, ohne dass ein klarer Bedeutungskern des Adjektivs feststellbar wäre. Etwa bezeichnen zahlreiche Komposita (zusammengesetzte Wörter), in denen woke als Erstglied auftritt, eine Gruppe oder ein Milieu (Woke-Bewegung, Woke-Bubble, Woke-Jünger, Woke-Gemeinde, Woke-Milieu, Woke-Szene, Woke-Sekte, woke-Kreise), eine Ideologie bzw. einen ‚Irrglauben‘ (Wokeismus, Woke-Ideologie, Woke-Esoterik, Woke-Wahn) oder einen Lebensstil oder prägenden Zeitgeist (Woke-Kultur, Wokeness-Kultur, Wokeness-Zeit). Wie zahlreich und unterschiedlich die Bedeutungsdimensionen von woke sind, zeigen die 20 verwendungsähnlichsten Ausdrücke: infantil, selbstgerecht, verbohrt, zeitgeistig, linksideologisch, borniert, realitätsblind, kulturmarxistisch, grünlink, staatsgeldgierig, stupide, antinational, antideutsch, multikulturalistisch, masochistisch, universalistisch, selbstsüchtig, versifft, zersetzend.

Die Kollokationen von woke, also die signifikantesten Ko-Vorkommen anderer Wörter im unmittelbaren Kotext, sowie die Ausdrücke, die in Aufzählungen zusammen mit woke gebraucht werden, geben Hinweise auf die häufigsten Verwendungsweisen des Ausdrucks. Im deutschsprachigen Diskursraum Twitter (bzw. X) wird woke etwa überwiegend mit negativen Nomen attribuiert: Von wokem Geschwafel oder wokem Irrsinn ist ebenso die Rede wie von wokem Wahnsinn oder woker Ideologie. Daneben wiederholen sich Muster eines Vorwurfs der Nicht-Authentizität, in denen woke mit Adjektiven wie pseudo, fake oder auch in Komposita wie Woke-Washing verwendet wird, womit eine angebliche Unaufrichtigkeit oder Oberflächlichkeit der so bezeichneten Haltungen ausgedrückt wird. Hier ist der ehemals positive und als ‚progressiv‘ konnotierte Bedeutungsaspekt noch erhalten, dient aber als Schablone für die Zuschreibung einer gegenteiligen, negativ konnotierten Semantik, die sich mit den o. g. verwendungsähnlichsten Ausdrücken deckt.

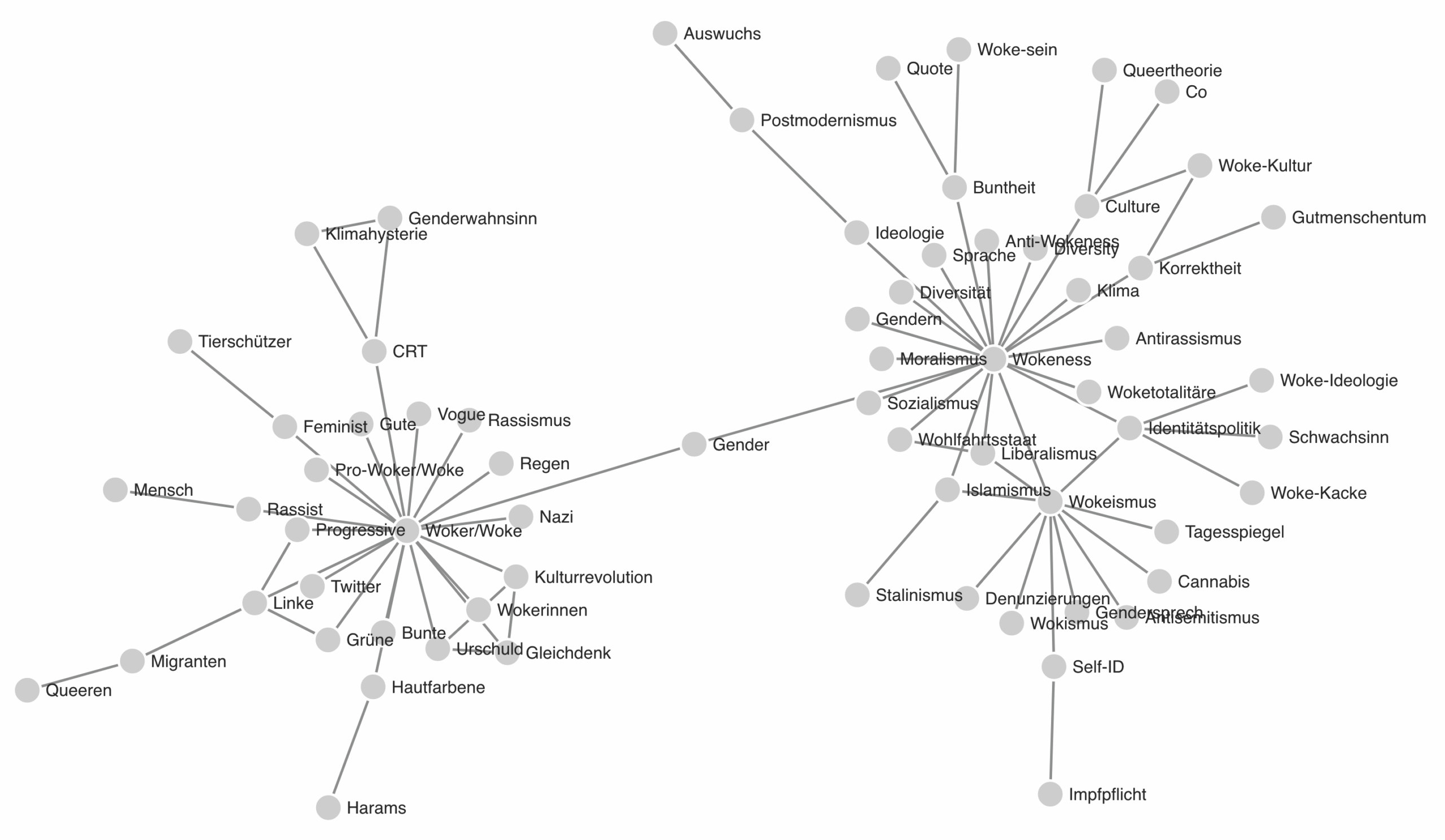

Abbildung 1: Wörter, die häufig in Aufzählungen mit Wokeness und Woker/Woke auftreten belegen die diffuse Bedeutungsvielfalt, die mit der Chiffre woke zum Ausdruck kommt.

Gebrauchsähnliche Ausdrücke und Kollokationen zeigen jedoch, dass woke auch ohne adjektivische Attribution negativ wertend gebraucht wird und die Sachverhalte, Gruppen oder Personen, die bezeichnet werden, als ‚moralisch überheblich‘ (selbstgerecht), ‚ideologisch verblendet‘ (verbohrt, woke-Sekte) und ‚politisch links‘ (linksideologisch, grünlink, kulturmarxistisch) positioniert, wobei der Vorwurf der strategischen Inszenierung mitschwingt. Pseudo woke und woke können in diesem Sinne synonym verwendet werden.

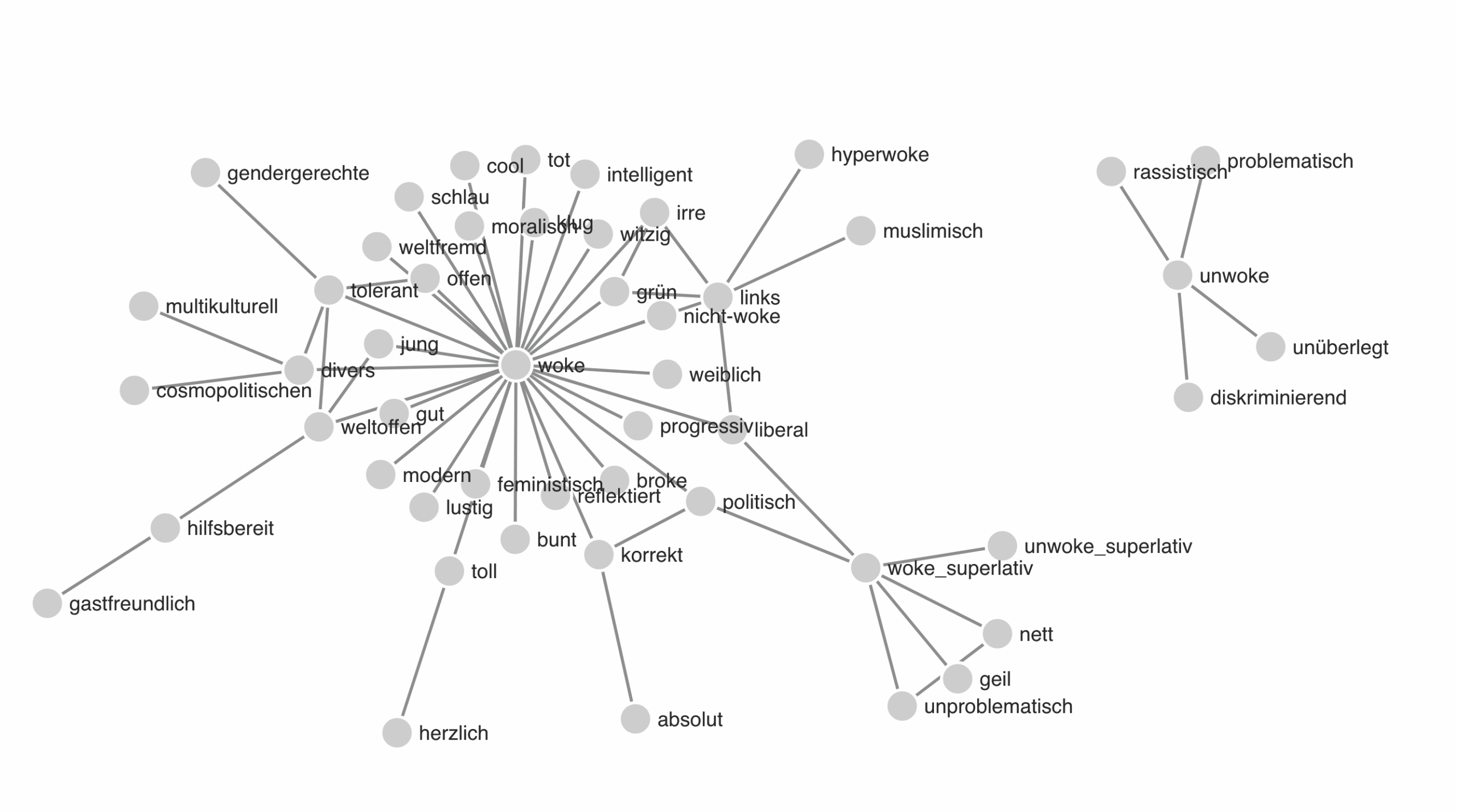

Dies ermöglicht Verwendungsweisen von woke, die eine ironische Haltung transportieren: Konstruktionen wie ach so woke, super-woke und über-woke zeichnen einen Gegensatz zwischen beanspruchter und tatsächlich gelebter Moral der mit diesen Ausdrücken adressierten Person oder Gruppe, wobei der mit woke transportierte Bedeutungsgehalt weiterhin diffus und implizit bleibt. Er ließe sich je nach Verwendungskontext als tolerant, umweltbewusst oder auch einfach abstrakt moralisch gut verstehen.

Abbildung 2: Wörter, die in Aufzählungen häufig mit woke und unwoke auftreten belegen die ironische Verwendungsweise.

Die Steigerungsformen super-woke, über-woke, ultra-woke sprechen den so bezeichneten Verhaltensformen nicht nur eine Verhältnismäßigkeit ab, sie weisen woke auch als graduelles Phänomen aus: Demnach sei es möglich, mehr oder weniger woke zu sein. Die grammatischen Aspekte der Einbettung von woke weisen in eine ähnliche Richtung, etwa wenn woke in Konsekutiv-Konstruktionen wie so woke, dass … ebenfalls als skalares Attribut verwendet wird. Dabei werden zugleich die Folgen einer als ‚übertrieben‘ wahrgenommenen Wokeness drastisch dargestellt, wie in diesem Beispiel von Twitter:

Meine Freunde sind so woke, dass sie selbst Brot backen scheiße finden, weil es mehr Energie verbraucht, wenn man einen Laib in den Ofen schiebt, als das, was ein Backofen in einer Bäckerei gleichzeitig schafft.

Woke-Sein als negative Fremdzuschreibung verläuft somit einerseits über die Attestierung von Unaufrichtigkeit oder Falschheit (pseudo woke, fake woke), andererseits über die Anklage der Übersteigerung und Übertreibung ideologischer oder politischer Einstellungen (über-woke, so woke, dass…). In beiden Fällen wird eine nie explizierte Eigentlichkeit der Bedeutung suggeriert, die in der je vorliegenden Ausprägung aber verfehlt wird, ja sogar zum Gegenteil führt. Zudem scheint es, dass dies zur Kernbedeutung des Ausdrucks woke selbst werden könnte, er also auch ohne Zusatz (also ohne Adjektiv-Attribution oder Komposition) diese Semantik von Falschheit und Übertriebenheit darstellen kann.

Wird woke in diesem Sinne gebraucht, kann sich die Zuschreibung von Unaufrichtigkeit oder Maßlosigkeit der Wokeness auf diverse Themenbereiche progressiver Politik beziehen: Neben klassischen Feldern der sogenannten Identitätspolitik wie Antirassismus, Feminismus, Genderpolitik, geschlechtergerechter Sprache und LGBTQ+ werden Zuschreibungen von woke, wie obiges Beispiel zeigt, auch zunehmend mit den Bereichen Nachhaltigkeit, ökologische Lebensführung und Konsumkritik verknüpft. Besonders auf Twitter dominiert hierbei die ironische Semantisierung, in der woke Menschen als ‚weltfremd‘ oder ‚naiv‘ dargestellt werden. Der Begriff der von der politischen Rechten behaupteten woke Cancel Culture und ähnliche sprachliche Praktiken finden Anwendung, um politische Gegner pauschal als ‚intolerant‘ oder ‚autoritär‘ zu perspektivieren. In beiden Fällen ist eine auf spezifische Weise vorgenommene Invertierung der ‚progressiven‘ Bedeutung von woke zu erkennen: War die ursprüngliche Selbstbezeichnung jenen vorbehalten, die eigene und fremde Ausgrenzungen und Abwertungen durch (Selbst-)Aufklärung zu überwinden hofften, sollen nun gerade sie es sein, die die eigenen moralischen Defizite und ausgrenzenden Praktiken nicht sehen: Stand woke für das emanzipatorische Erkennen von Diskriminierungsstrukturen, wird damit nun eine angebliche Gegendiskriminierung von links beklagt.

Diese Grundmuster finden sich ebenfalls in den Argumentationsweisen, in denen woke verwendet wird. Topologisch werden Heuchelei und eine rein performative, oberflächliche, also erneut ‚unechte‘ Moral mit Woke-Sein in Verbindung gesetzt. So kann Wokeness im Gegensatz zur Ursprungsbedeutung als Hindernis für tatsächlich progressiv orientierte Bemühungen wirken; gerade weil jemand woke sei, verkenne die Person die eigenen misogynen, sexistischen oder rassistischen etc. Einstellungen. Weitere typische Kritikpunkte sind die angebliche Selbstgerechtigkeit der Woken, ihre Doppelmoral oder eine Attitüde moralischer Überlegenheit ohne substanzielle gesellschaftliche Beiträge. Dabei wird der woke-Topos zwar überwiegend, aber nicht nur von rechts-konservativer Seite instrumentalisiert, sondern zuweilen auch innerhalb linker oder liberaler Diskurse genutzt, um interne Konflikte oder Unstimmigkeiten zu markieren, wie gelegentliche Wortneubildungen wie Gauche-caviar-Wokeness veranschaulichen. Diese innere Kritik an woken Positionen verbindet sich entweder mit dem Vorwurf, dass Wokeness zu dogmatisch sei, alternative Sichtweisen ausschließe und damit letztlich den offenen Diskurs behindere, oder aber mit dem Vorwurf, dass woke Identitätspolitik Klassenkämpfe systematisch ausblende, indem sie gesellschaftliche Spannungen innerhalb kapitalistischer Logik durch Kooperation mit Unternehmen zu lösen suche (vgl. hierzu auch Wortverbindungen wie woke capital).

Letztlich zeigt sich, dass der strategische Gebrauch von woke oft dazu dient, argumentativ eine Grenze zwischen ‚legitimen‘ und ‚illegitimen‘, ‚authentischen‘ und ‚unauthentischen‘ Formen gesellschaftlichen Engagements zu ziehen. So werden woke Haltungen teilweise als nicht reflektiert versprachlicht – oder als Modetrend, der nur einer inszenierten Identifikation mit moralischen Zielen diene, ohne diese tatsächlich umsetzen zu wollen. Dadurch wird woke einerseits zum Ausdruck sozialer und moralischer Abgrenzung, andererseits auch zu einem strategischen Instrument, das einer Person oder Gruppe pauschal ‚Hypermoral‘ oder Selbstinszenierung unterstellt.

Diese diskursive Funktion teilt woke mit dem Ausdruck politische Korrektheit. Allerdings bezieht sich dieser in erster Linie auf sprachliche Realisierungsformen, die es angeblich zu vermeiden gilt, und erst in zweiter Linie um einzelne lebensstilistische Praktiken. Der Ausdruck woke wird dagegen verwendet, um die Gesamtheit einer Ideologie, eines Lebensstils und die mit ihm verknüpften Werte zu denunzieren, und hat sich gerade wegen dieser inhaltlichen Breite zur semantisch ausgehöhlten, aber produktiven rhetorischen Chiffre entwickelt. Dabei sind die skizzierten Verwendungsweisen von woke konstitutiver Bestandteil jener diskursiven Polarisierung und Moralisierung, die der Anti-Woke-Diskurs zu kritisieren vorgibt.

Beispiele

(1)

Mir isch völlig bewusst, dass Männer sich vill weniger i so Situatione chönnd inefühle. But still: STAY WOKE! EDUCATE YOURSELF! (Tweet von X-User „Queen of Rägeböge“)

Die Autorin beschreibt Männer als weniger einfühlsam, ruft sie jedoch dazu auf, sich ein Bewusstsein für Diskriminierung zu bewahren und weiter an sich zu arbeiten und sich selbst aufzuklären. Der Ausdruck woke kann im Kontext in seiner ursprünglichen Bedeutung entweder im Sinn von wachsam gedeutet werden oder im Sinn von bewusst.

(2)

einen Herren der sich als Außenminister verdingt, der der Meinung ist das Außenministerium sollte WOKE werden, jedoch meint er rein nur divers also bunt, also gender also letztendlich sich selbst oder er ist die Sprachpuppe von jemand höheren über ihn! (Tweet von X-User „Skychaser IFO!“)

Der Autor nimmt Bezug auf die dem damaligen Außenministers Heiko Maas zugeschriebene Forderung (vom Juni 2021), Mitarbeiter des Außenministeriums sollten problembewusst (‚woke’) sein und Diversitätsempathie entwickeln, und deutet sie im Kontext der bevorstehenden Amtsübergabe zur Grünen Annalena Baerbock. Dabei expliziert er die Bedeutung von woke in einer Folge von Ausdrücken als divers, bunt und gender. Die vom Außenministerium intendierte Bedeutung von woke, die sich an die ursprüngliche Bedeutung im Civil Rights Movement anlehnt, wird hier süffisant gegen den Noch-Außenminister gewendet, der nun sein Amt für eine Frau zu räumen habe. Zugleich deutet der Autor an, dass das Vertreten ‚woker‘ Positionen ein Herrschaftsinstrument sei und ihre Verfechter nicht nach moralischen Maßstäben handelten, sondern ‚Sprechpuppen‘ einer höheren Macht seien. Der Vorwurf des Unauthentischen und der Pseudomoral werden hier also mit der ursprünglichen Bedeutung des Ausdrucks verknüpft.

(3)

@ulfposh Die Klima Blase ist primitiver WOKE SOZIALISTISCHER FASCHISMUS und deshalb Popolismus der übelsten Art. (Tweet von X-User „RN“)

Im Beispiel werden Klimawissenschaften, Klimaaktivismus und Klimapolitik (Klima Blase) in einem Subjektprädikativ als Form des Faschismus bezeichnet, der als sozialistisch und woke geprägt wird. Woke, so kann man schließen, bezeichnet hier eine ‚neue, moderne, womöglich sogar modische Form des linken Faschismus‘. Mit der weiterführenden Gleichsetzung des so umrissenen Faschismus mit Popolismus der übelsten Art könnte der Autor darauf anspielen, dass die Klima Blase aufgrund ihrer moralisch grundierten Forderungen (Generationengerechtigkeit, Verantwortung für Most Affected People and Areas, Verursacherprinzip) in der Bevölkerung Zustimmung zu klimapolitischen Maßnahmen forciert. Der Chiffre-Charakter (also sein Gruppen-identifizierender Symbol-Charakter) von woke zeigt sich daran, dass der Ausdruck in der zitierten Verwendung keine klar benennbaren Bedeutungsmerkmale hat, sondern lediglich assoziativ Bedeutungsdimensionen von nicht minder bedeutungsunscharfen Ausdrücken wie modisch (Popolismus) und linksideologisch (sozialistisch) aufruft und verknüpft.

Literatur

Zum Weiterlesen

-

Bettag, Lukas; Bloching, Sven; Landschoff, Jöran; Lohner, Ulrike; Wang, Yuanyuan; Scharloth, Joachim (2023): Woke. Ein Stigmawort zwischen Begriff und Chiffre. In: Sprachreport, Jg. 39, Heft 1, S. 1–13.

Zitierte Literatur und Belege

- Twitter/X (2021): Tweet von X-User „Queen of Rägeböge“ / @EllieGoldig vom 19.2.2016, 21:17 Uhr. Online unter: https://x.com/EllieGoldig/status/700791353395978240 ; Zugriff: 21.07.2025

- Twitter/X (2021): Tweet von X-User „Skychaser IFO!“ / @SKYCHASERIFO am 14.11.2021. Online unter: https://x.com/SKYCHASERIFO/status/1459760829516107781 ; Zugriff: 21.07.2025

- Twitter/X (2021): Tweet von X-User „RN“ / @Globali2000 am 14.8.2021, 19:20 Uhr. Online unter: https://x.com/Globali2020/status/1426488922021011456 ; Zugriff: 21.07.2025

- JF-Online (2021): „Wokeness“: Auswärtiges Amt soll „an der Spitze der Bewegung sein“. In: Junge Freiheit. Wochenzeitung für Debatte. Online unter: https://jungefreiheit.de/

politik/deutschland/2021/ wokeness-maas-auswaertiges- amt/ ; Zugriff: 21.10.2025.

Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1: Eigene Darstellung.

- Abbildung 2: Eigene Darstellung.

Zitiervorschlag

Bloching, Sven; Landschoff, Jöran; Scharloth, Joachim (2025): Woke. In: Diskursmonitor. Glossar zur strategischen Kommunikation in öffentlichen Diskursen. Hg. von der Forschungsgruppe Diskursmonitor und Diskursintervention. Veröffentlicht am 01.08.2025. Online unter: https://diskursmonitor.de/glossar/woke.

DiskursGlossar

Grundbegriffe

Begriffsgeschichte

Die Begriffsgeschichte lässt sich allgemein als eine historische Methode beschreiben, die den zeitlichen Wandel der Bedeutungen von bestimmten Ausdrücken untersucht. Da einzelne Worte nie isoliert begegnen und ihre jeweiligen Bedeutungen erst im Kontext größerer sprachlicher Zusammenhänge oder semantischer Felder greifbar werden, verbindet sie sich flexibel mit anderen Methoden historischer Semantik, wie etwa der Diskursgeschichte, der Argumentationsgeschichte oder der Metaphernforschung (Metaphorologie).

Diskurssemantische Verschiebung

Mit dem Begriff der diskurssemantischen Verschiebung wird in der Diskursforschung ein Wandel in der öffentlichen Sprache und Kommunikation verstanden, der auf mittel- oder län-gerfristige Veränderung des Denkens, Handelns und/oder Fühlens größerer Gesellschafts-gruppen hinweist.

Domäne

Der Begriff der Domäne ist aus der soziologisch orientierten Sprachforschung in die Diskursforschung übernommen worden. Hier wird der Begriff dafür verwendet, um Muster im Sprachgebrauch und kollektiven Denken von sozialen Gruppen nach situationsübergreifenden Tätigkeitsbereichen zu sortieren.

Positionieren

Positionieren ist Grundbestandteil menschlicher Kommunikation. Wann immer wir miteinander interagieren und kommunizieren, bringen wir uns selbst, andere und die Objekte, über die wir sprechen, in bestimmte Relationen zueinander.

Deutungsmuster

Unter einem Deutungsmuster wird die problem- und lösungsbezogene Interpretation gesellschaftlicher und politischer Tatbestände verstanden, die Aussicht auf Akzeptanz in sozialen Gruppen hat. Der Begriff des Deutungsmusters hat Ähnlichkeit mit den Begriffen der Theorie und Ideologie. Meist werden gesellschaftlich verbreitete Leitdeutungen, die oft mit Schlagwörtern und Argumentationsmustern einhergehen (wie Globalisierung, Kapitalismus, Leistungsgesellschaft, Chancengleichheit etc.) als Beispiele für Deutungsmuster genannt.

Sinnformel

‚Wer sind wir? Woher kommen, wo stehen und wohin gehen wir? Wozu leben wir?‘ Auf diese und ähnliche existentielle Fragen geben Sinnformeln kondensierte Antworten, die in privaten wie sozialen Situationen Halt und Argumenten in politischen und medialen Debatten einen sicheren Unterbau geben können.

Praktik

Eine Praktik ist ein spezifisches, situativ vollzogenes und sinnhaftes Bündel von körperlichen Verhaltensweisen, an dem mehrere Menschen und Dinge beteiligt sein können (z. B. Seufzen, um Frust auszudrücken, oder einen Beschwerdebrief schreiben, Fußballspielen).

Kontextualisieren

Kontextualisieren wird im allgemeineren bildungssprachlichen Begriffsgebrauch verwendet, um das Einordnen von etwas oder jemandem in einen bestimmten Zusammenhang zu bezeichnen.

Narrativ

Mit der diskursanalytischen Kategorie des Narrativs werden Vorstellungen von komplexen Denk- und Handlungsstrukturen erfasst. Narrative in diesem Sinne gehören wie Schlagwörter, Metaphern und Topoi zu den Grundkategorien der Analyse von Diskursen.

Argumentation

Argumentation bezeichnet jene sprachliche Tätigkeit, in der man sich mithilfe von Gründen darum bemüht, die Richtigkeit einer Antwort auf eine bestimmte Frage zu erweisen. Das kann in ganz verschiedenen Situationen und Bereichen nötig sein, namentlich um eine poli-tische, wissenschaftliche, rechtliche, unternehmerische oder private Angelegenheit zu klären.

Techniken

AI-Washing/KI-Washing

Unter AI-Washing ist die Praxis von Unternehmen oder Organisationen zu verstehen, Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle mit dem Etikett „Künstliche Intelligenz“ (KI bzw. „Artificial Intelligence“ (AI)) zu versehen, obwohl deren tatsächlicher Einsatz von KI-Technologien entweder stark übertrieben, nur marginal vorhanden oder überhaupt nicht gegeben ist.

Dogwhistle

Unter Dogwhistle wird in Teilen der Forschung eine doppeldeutige Äußerung verstanden, die eine offene und eine verdeckte Botschaft an jeweils eine Zuhörerschaft kommuniziert.

Boykottaufruf

Der Boykottaufruf ist eine Maßnahme, die darauf abzielt, ein Ziel, also meist eine Verhaltensänderung des Boykottierten, hervorzurufen, indem zu einem Abbruch etwa der wirtschaftlichen oder sozialen Beziehungen zu diesem aufgefordert wird.

Tabuisieren

Das Wort Tabuisierung bezeichnet die Praxis, etwas Unerwünschtes, Anstößiges oder Peinliches unsichtbar zu machen oder als nicht akzeptabel zu markieren. Das Tabuisierte gilt dann moralisch als unsagbar, unzeigbar oder unmachbar.

Aus dem Zusammenhang reißen

Das Aus-dem-Zusammenhang-Reißen gehört in den Funktionskreis der Redewiedergabe bzw. der Wiedergabe kommunikativer Ereignisse. Es kann (1) als intentionale argumentativ-polemische Strategie für ganz unterschiedliche diskursive Zielsetzungen von Akteuren genutzt werden, oder (2) es kann SprecherInnen und SchreiberInnen in unbeabsichtigter, fehlerhafter Weise unterlaufen.

Lobbying

Lobbying ist eine Form strategischer Kommunikation, die sich primär an Akteure in der Politik richtet. Beim Lobbying wird ein Bündel von kommunikativen Tätigkeiten mit dem Ziel eingesetzt, die Entscheidungen von Personen mit politischem Mandat oder den Entstehungsprozess von neuen Gesetzestexten interessengeleitet zu beeinflussen.

Karten

Karten dienen dazu, Raumausschnitte im Hinblick auf ausgewählte Charakteristika so darzustellen, dass die Informationen unmittelbar in ihrem Zusammenhang erfasst und gut kommuniziert werden können. Dazu ist es notwendig, Daten und Darstellungsweisen auszuwählen und komplexe und oft umkämpfte Prozesse der Wirklichkeit in einfachen Darstellungen zu fixieren.

Pressemitteilung

Pressemitteilungen sind standardisierte Mitteilungen von Organisationen, die sich an Journalist:innen und andere Multiplikator:innen richten. Sie dienen der offiziellen und zitierfähigen Informationsweitergabe und übernehmen zugleich strategische Funktionen in der öffentlichen Kommunikation und Meinungssteuerung.

Shitstorm

Der Begriff Shitstorm beschreibt eine relativ junge Diskurskonstellation, die seit den 2010er Jahren an Bedeutung gewonnen hat und gemeinhin als Online-Wutausbruch bezeichnet wer-den kann.

Tarnschrift

Als Tarnschrift bezeichnet man unter den Bedingungen von Zensur und Verfolgungsrisiko veröffentliche Texte, die insbesondere in der strategischen Kommunikation des NS-Widerstands eine zentrale Rolle spielten.

Schlagwörter

Brückentechnologie

Ganz allgemein wird unter dem Schlagwort der Brückentechnologie sowohl in den öffentlichen Medien als auch in technisch und wirtschaftlich dominierten Kontexten eine Technologie verstanden, die zeitlich befristet eingesetzt werden soll, bevor in Zukunft der Übergang zu einer als sinnvoller eingeschätzten anderen Technologie möglich ist.

Deindustrialisierung

Der Ausdruck Deindustrialisierung (auch De-Industrialisierung oder als Verb deindustrialisieren) beschreibt im öffentlichen Sprachgebrauch eine negativ bewertete Form des Strukturwandels durch Rückgang von produzierendem Gewerbe.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit als ein Schlagwort des öffentlichen Diskurses bezieht sich ganz allgemein auf einen ressourcenschonenderen Umgang mit dem, was uns Menschen der Planet Erde bietet, mit dem Ziel, dass auch nachfolgende Generationen noch die Möglichkeit haben, ähnlich gut zu leben wie wir heute (Generationengerechtigkeit).

Echokammer

Der Begriff der Echokammer steht in seiner heutigen Verwendung vor allem im Zusammenhang mit der Nutzung Sozialer Medien. Er verweist metaphorisch auf einen digitalen Kommunikations- und Resonanzraum, in dem Mediennutzer*innen lediglich Inhalten begegnen, die ihre eigenen, bereits bestehenden Ansichten bestätigen, während abweichende Perspektiven und Meinungen ausgeblendet bzw. abgelehnt werden.

Relativieren

Der Ausdruck relativieren besitzt zwei zentrale Bedeutungsvarianten: In bildungssprachlichen und wissenschaftlichen Kontexten bezeichnet er eine analytische Praxis, bei der Aussagen, Begriffe oder Phänomene durch Bezugnahme auf andere Sachverhalte eingeordnet, differen-ziert und in ihrer Geltung präzisiert werden.

Massendemokratie

Geprägt wurde der Begriff Massendemokratie im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts von völkisch-konservativen Akteuren (prominent darunter Carl Schmitt 1926). Der Ausdruck Masse hatte damals bei den bürgerlichen Eliten eine rundum bedrohliche Assoziation.

Social Bots

Als Social Bots werden Computerprogramme bezeichnet, die in der Lage sind, in sozialen Medien Kommunikation menschlicher Nutzer*innen (teilweise) automatisiert nachzuahmen.

Kriegsmüdigkeit

Der Ausdruck Kriegsmüdigkeit bezeichnet die emotionale und physische Erschöpfung von Menschen, die einen Krieg erleben, sowie die gesellschaftliche und politische Ermüdung angesichts langanhaltender Konflikte. Er beschreibt den sinkenden Kampfeswillen bei Kriegsparteien und heute wird er auch für das wachsende Desinteresse an Kriegsthemen in Medien und Öffentlichkeit genutzt.

Identität

Unter Identität versteht man allgemein die Summe von Merkmalen, die Individuen oder sozialen Kollektiven – etwa Nationen, Organisationen oder sozialen Gruppen – als charakteristisch oder gar als angeboren zugeordnet werden.

Wohlstand

Unter Wohlstand sind verschiedene Leitbilder (regulative Ideen) zu verstehen, die allgemein den Menschen, vor allem aber den Beteiligten an politischen und wissenschaftlichen Diskursen (politisch Verantwortliche, Forschende unterschiedlicher Disziplinen usw.) eine Orientierung darüber geben sollen, was ein ‚gutes Leben‘ ausmacht.

Verschiebungen

Dehumanisierung

Mit Dehumanisierung bzw. Anthropomorphisierung werden solche kommunikativen Techniken und Praktiken bezeichnet, die Personen, Sachverhalten oder Gegenständen menschliche Eigenschaften ab- bzw. zusprechen. Dehumanisierung und Anthropomorphisierung können sowohl durch sprachliche Mittel als auch durch andere, z. B. bildliche, Zeichen vollzogen werden.

Kriminalisierung

Kriminalität meint ein Verhalten, das gegen ein Gesetz verstößt. Folglich bedeutet Kriminalisierung im engeren Sinne den Vorgang, durch den Verhalten ungesetzlich gemacht wird – indem Gesetze geschaffen werden.

Versicherheitlichung

In akademischen Kontexten wird Versicherheitlichung in Abgrenzung zu einem naiv-realistischen Sicherheitsverständnis verwendet. Dieses betrachtet Sicherheit als einen universell erstrebenswerten und objektiv feststellbaren Zustand, dessen Abwesenheit auf das Handeln von Akteuren zurückzuführen ist, die feindselig, kriminell, unverantwortlich oder zumindest fahrlässig agieren.

Ökonomisierung

Ökonomisierung wird in gegenwärtigen Diskursen in der Regel zur Bezeichnung von Prozessen verwendet, in denen die spezifisch wirtschaftlichen Funktions-Elemente wie Markt, Wettbewerb/Konkurrenz, Kosten-Nutzen-Kalküle, Effizienz, Gewinnorientierung in Bereiche übertragen werden, die zuvor teilweise oder ganz nach anderen Leitkriterien ausgerichtet waren

Moralisierung

Moralisierung verlagert Macht- und Interessenkonflikte in die Sphäre der Kommunikation von Achtung / Missachtung. Sie reduziert Ambivalenz zugunsten einer Polarisierung von gut und böse.

Konstellationen

Krise

Krise ist vom Wort mit fachsprachlicher Bedeutung zur Zeitdiagnose und einem zentralen Begriff der öffentlich-politischen Kommunikation geworden. Der öffentlich-politische Krisenbegriff ist dabei – unabhängig vom Gegenstand der Krise – in eine krisendiskurstypische Konstellation zur Begründung von krisenüberwindenden Handlungen eingebettet.

Partizipatorischer Diskurs

Partizipation ist mittlerweile von der Forderung benachteiligter Personen und Gruppen nach mehr Beteiligung in der demokratischen Gesellschaft zu einem Begriff der Institutionen selbst geworden: Kein Programm, keine Bewilligung mehr, ohne dass bestimmte Gruppen oder Personen dazu aufgefordert werden, für (mehr) Partizipation zu sorgen.

Skandal

Die Diskurskonstellation des Skandals zeichnet sich durch eine in den Medien aufgegriffene (bzw. durch sie erst hervorgerufene) empörte Reaktion eines erheblichen Teils der Bevölkerung auf einen tatsächlichen oder vermeintlichen Missstand aus. Die schuldhafte Verursachung dieses Missstandes wird dabei einem gesellschaftlichen Akteur zugeschrieben, dessen Handeln als ‚unmoralisch‘ gedeutet wird.

DiskursReview

Review-Artikel

„Stadtbild“ – Eine gedankliche Chiffre im politischen Diskurs

Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte, und wiederholte, er habe gar nichts zurückzunehmen und wolle an dieser Politik festhalten

Musk, Zuckerberg, Döpfner – Wie digitale Monopole die Demokratie bedrohen und wie könnte eine demokratische Alternative dazu aussehen?

Die Tech-Milliardäre Musk (Tesla, X,xAI) Zuckerberg (Meta), Bezos (Amazon) oder Pichai (Alphabet) sind nicht Spielball der Märkte, sondern umgekehrt sind die Märkte Spielball der Tech-Oligopolisten geworden.

Beobachtung zum Begriff „Diplomatie“ beim Thema Ukraine im Europäischen Parlament

Von EU-Vertretern waren zur Ukraine seit 2022 vor allem Aussagen zu hören, die sich unter dem Motto „as long as it takes“ beziehungsweise „so lange wie nötig“ für die Erweiterung der militärischen Ausstattung und der Verlängerung des Krieges aussprachen. Vorschläge oder Vorstöße auf dem Gebiet der „Diplomatie“ im Sinne von ‚Verhandeln (mit Worten) zwischen Konfliktparteien‘ gab es dagegen wenige, obwohl die klare Mehrheit von Kriegen mit Diplomatie beendet wurden (vgl. z.B. Wallensteen 2015: 142)

Die Macht der Worte 4/4: So geht kultivierter Streit

DiskursReview Die Macht der Worte (4/4):So geht kultivierter Streit Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 3/4: Sprachliche Denkschablonen

DiskursReview Die Macht der Worte (3/4):Sprachliche Denkschablonen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 2/4: Freund-Feind-Begriffe

DiskursReview Die Macht der Worte (2/4): Freund-Feind-Begriffe Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 1/4: Wörter als Waffen

DiskursReviewDie Macht der Worte (1/4): Wörter als Waffen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 / 06.03.2025...

Relativieren – kontextualisieren – differenzieren

Die drei Handlungsverben relativieren, kontextualisieren, differenzieren haben gemein, dass sie sowohl in Fachdiskursen als auch im mediopolitischen Interdiskurs gebraucht werden. In Fachdiskursen stehen sie unter anderem für Praktiken, die das Kerngeschäft wissenschaftlichen Arbeitens ausmachen: analytische Gegenstände miteinander in Beziehung zu setzen, einzuordnen, zu typisieren und zugleich Unterschiede zu erkennen und zu benennen.

Wehrhafte Demokratie: Vom Wirtschaftskrieg zur Kriegswirtschaft

Weitgehend ohne Öffentlichkeit und situiert in rechtlichen Grauzonen findet derzeit die Militarisierung der ursprünglich als „Friedensprojekt“ gedachten EU statt.

Tagung 2025: „Das geht zu weit!“ Sprachlich-kommunikative Strategien der Legitimierung und Delegitimierung von Protest in öffentlichen, medialen und politischen Diskursen

„Das geht zu weit!“ Sprachlich-kommunikative Strategien der Legitimierung undDelegitimierung von Protest in öffentlichen, medialen und politischen Diskursen Tagung der Forschungsgruppe Diskursmonitor Tagung: 04. bis 5. Juni 2025 | Ort: Freie Universität Berlin...