DiskursGlossar

Kipppunkt

Kategorie: Schlagwörter

Verwandte Ausdrücke: tipping point, point of no return, auf der Kippe stehen, auf der Schwelle stehen, (drohender) Kollaps

Siehe auch: Affirmation, Argumentation, Schlagwort, Topos, Freund-Feind-Begriffe, Überlastungs-Topos

Autor: Friedemann Vogel

Version: 1.1 / Datum: 22.01.2025

Kurzzusammenfassung

Der Ausdruck Kipppunkt ist in nur wenigen Jahren seit 2018 zu einem populären Schlagwort geworden. Hatte das Kompositum zunächst nur eine fachliche Spezialbedeutung in Ingenieurswesen und Klimaforschung, fand es ab den späten 2010er Jahren Eingang in den öffentlichen Klimadiskurs. Inzwischen findet sich das Wort in verschiedensten thematischen Kontexten, im Parlament, in Presse und sozialen Medien und wird in allen politischen Lagern verwendet.

Als öffentliches Schlagwort ist Kipppunkt Teil eines Argumentationsmusters: Es behauptet ein ‚Herannahen und baldiges Überschreiten einer unumkehrbaren Sachverhaltsänderung, die fatale bzw. dystopische Folgeschäden auslöst, wenn nicht umgehend bestimmte Maßnahmen eingeleitet oder unterlassen werden‘. Mit der Verwendung des Schlagwortes Kipppunkt versuchen Interessensgruppen öffentliche Aufmerksamkeit auf aus ihrer Sicht vernachlässigte Themen und Gefahren zu richten und politischen Handlungsdruck auszulösen.

Wie jeder Dystopie-Topos hat das aufmerksamkeitsökonomische Potential des Schlagwortes durch Gewöhnungseffekte nur eine beschränkte Haltbarkeit. Die dystopische Prophezeiung kann außerdem strategisch als Übertreibung zurückgewiesen und skandalisiert werden.

Erweiterte Begriffsklärung

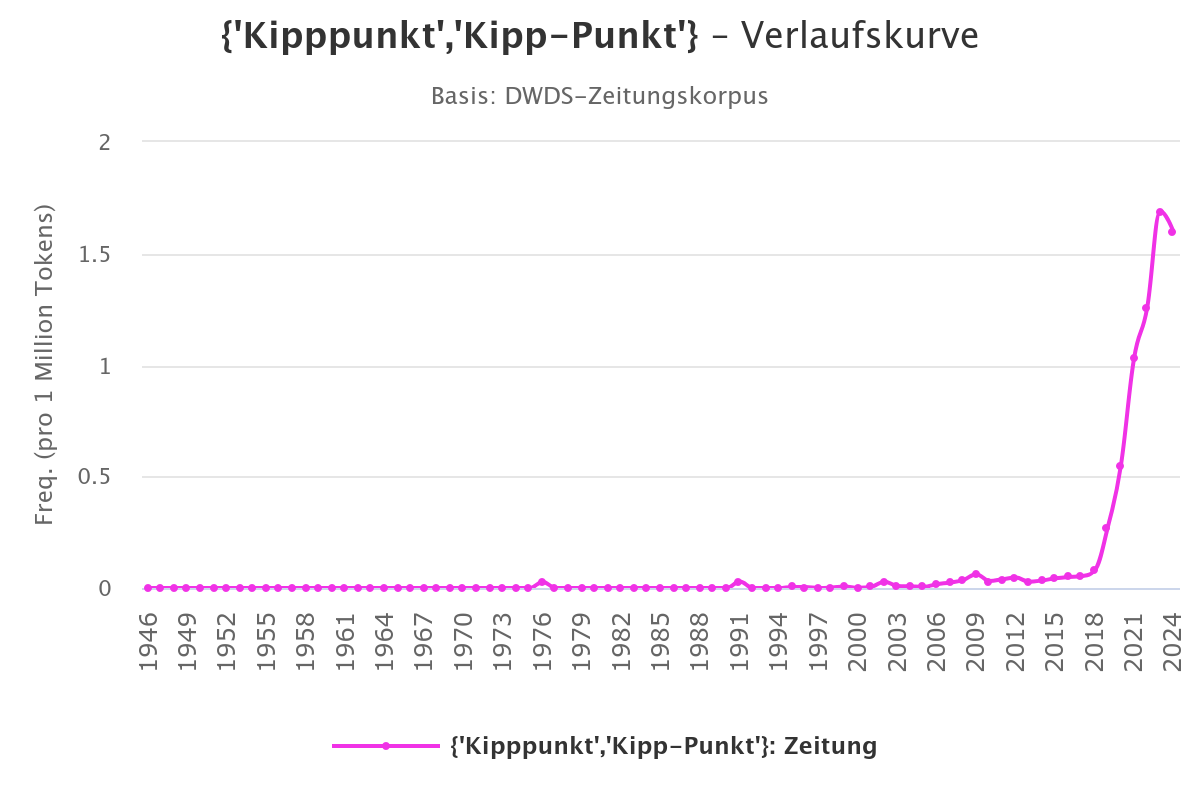

Der Ausdruck Kipppunkt hat in nur wenigen Jahren eine beachtliche Karriere hingelegt (Abb. 1): war er im öffentlichen Sprachgebrauch vor 2005 völlig und bis 2018 noch immer nahezu unbekannt, hat er etwa ab den frühen 2020er Jahren eine erhebliche Popularisierung erfahren: Der Ausdruck findet sich heute als Schlagwort (Hermanns 1994) in verschiedensten thematischen Kontexten, im Parlament, in Presse und sozialen Medien und wird in allen politischen Lagern verwendet.

Abb. 1: DWDS (2024): Diachrone Verwendungshäufigkeit des

Ausdrucks Kipppunkt im Pressekorpus des DWDS.

Kipppunkte gibt es schon länger in verschiedenen Fachdomänen, etwa in der Elektro- bzw. Energietechnik, deren Spezialbedeutung zwar Verwandtschaft zum Schlagwortgebrauch zeigt (ein ,maximales, nicht zu überschreitendes und ansonsten Instabilität erzeugendes Drehmoment einer Asynchronmaschine‘, vgl. z. B. Binder 2020), aber für die Popularisierung des Ausdrucks Kipppunkt keine Rolle spielt. In den Sozialwissenschaften bezeichnen Kipppunkte mitunter eine ,kritische Gruppengröße oder soziale Verteilung, ab der sich eine Meinung oder ein Sozialverhalten massenhaft verbreitet‘ (z. B. in der Segregationsforschung der 1950er Jahre; vgl. Grodzins 1957). Als solche – mit Blick auf modische Popularisierungsprozesse – sind Tipping Point[s] auch Gegenstand eines Bestseller-Sachbuchs von Malcolm Gladwell (Erstveröffentlichung 2000). Fachbücher mit dem Titel Tipping Points finden sich sogar im (Urheber-)Recht (Fischer et al. 2020). Diese ausdrucksseitige Vor- und Begleitgeschichte mag zur Verbreitung der Metapher als Schlagwort beigetragen haben, vor allem für den deutschsprachigen Raum scheinen sie mir aber nicht entscheidend für seine Verbreitung in den letzten fünf Jahren.

Morphologisch (Wortbildung) handelt es sich um ein Determinativkompositum, das sich alltagssprachlich intuitiv und metaphorisch erschließen lässt: Das Determinans (Bestimmungswort) Kipp- konkretisiert das Determinatum (Grundwort) -punkt als einen ,singulären Moment der schlagartigen Zustandsänderung eines Objektes oder eines Sachverhalts‘, ein ,Moment der Instabilität‘, in dem etwas ,ins Rutschen gerät‘ und zwar so, dass die Wiederherstellung einer vorausgehenden ,stabilen Lage‘ und ,Normalität‘ versperrt scheint. Der Punkt ist die perspektivische Prämisse, er verdichtet normalistisch (Link 2013) den zeitlich prinzipiell beliebig dehnbaren Vorgang des ,Kippens‘ und fokussiert genau jenen Augenblick, der die erlebbare Wirklichkeit in ein existenzielles ,Davor‘ und ,Danach‘ zerteilt. Das Kompositum verbindet damit die Fiktion der Gewissheit eines Ereigniseintritts mit einer nachfolgenden Zeitperiode der relativen Ungewissheit, die – das legt unser alltägliches Erfahrungswissen rund um Zustände des (Um- oder Ver-)Kippens nahe – potentiell bedrohlich-schadvolle Folgen induziert (man denke auch an die alltagssprachliche Wendung die Stimmung kippt oder ein Sachverhalt steht auf der Kippe – eine Mehrworteinheit, die im Interdiskurs seit den 1990er Jahren eine Rolle spielt). Angesichts dieses Deutungsrahmens ist fast schon erstaunlich, dass der Ausdruck Kipppunkt in Zeiten multipler Krisendiskurse nicht schon sehr viel früher Eingang in die politische Kommunikation gefunden hat.

Soweit anhand öffentlich zugänglicher Quellen nachvollziehbar, ist die derzeitig populäre Lesart des deutschsprachigen Ausdrucks Kipppunkt maßgeblich durch den internationalen, zunächst englischsprachigen Klima-Fachdiskurs (dort als tipping point oder tipping elements bezeichnet) geprägt worden. Erstmals in diesem Kontext auch unter kommunikationsstrategischen Erwägungen verwendet wurde die Metapher offenbar bereits 2004 durch den Klimatologen Hans Joachim Schellnhuber in einem Interview mit dem BBC-Reporter Alex Kirby auf dem European Open Science Forum 2004 in Stockholm (vgl. van der Hel et al. 2018: S. 610 f.). Schellnhuber habe verschiedene metaphorische Formulierungen zur Erläuterung abrupter Weltklimaveränderungen abgewogen. Der BBC-Reporter habe tipping point aufgegriffen und Schellnhuber Jahre später den Begriff in eigenen Publikationen integriert. Die frühesten Verwendungen des Ausdrucks waren also durchaus metasprachlich und kommunikationsstrategisch (in einem weiteren Sinne) gewählt, um der eigenen Warnung vor dramatischen klimatischen Folgen in der Öffentlichkeit Nachdruck zu verleihen. Diese Öffentlichkeit wandte sich erst fast 20 Jahre später dem Ausdruck und Thema zu.

Im öffentlichen Raum spielten dafür verschiedene Ereignisse eine Rolle, die allesamt an der Schnittstelle von Fach- und Interdiskurs angesiedelt sind und durch massenmediale Aufmerksamkeit Beachtung in größeren Bevölkerungsteilen gefunden haben. Hierzu zählt etwa der Bericht des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), der 2021 vor einem Versiegen des Golfstroms mit den Worten warnt:

Observation-based early-warning signals for a collapse of the Atlantic Meridional Overturning Circulation (Titel; Boers 2021)

und auf der Website des Instituts am 05.08.2021:

Meeresströmung im Atlantik nähert sich möglicherweise kritischer Schwelle (PIK 2021)

In der medialen Berichterstattung, insbesondere auch in Form von Interviews mit sich affirmativ oder auch kritisch-distanzierend äußernden Forschern, wurden die zu Kipppunkt oder kippen oft gebrauchsverwandten Metaphern der Schwelle und des Kollaps reproduziert – und damit auch deren rhetorisch-topische Perspektive. So formuliert der Ozeanograf Stefan Rahmstorf (PIK) im Februar 2021 gegenüber Zeit Online:

[…] verlangsamt sich die Strömung um die Hälfte, dann sind wir vermutlich schon gefährlich nah an dem Kipppunkt, an dem sie [die atlantische Golfstromumwälzung] von selbst versiegen könnte. Das Problem ist: Keiner weiß so genau, wo dieser Punkt liegt und wann es zu spät sein wird. Den Kipppunkt zu überschreiten sollten wir unbedingt vermeiden. (Rahmstorf 2021)

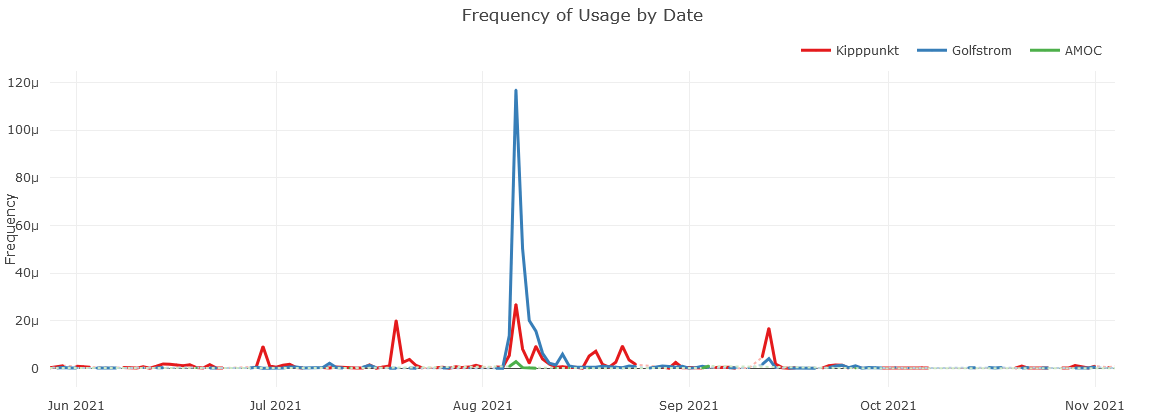

Abb. 2: storywrangling.org (2024): Verwendungshäufigkeit

des Ausdrucks Kipppunkt in Twitterdaten über die Zeit.

Im August 2021 werden die Schlüssel- bzw. Schlagwörter Golfstrom, AMOC und Kipppunkt vielfach aufgegriffen und hunderttausendfach verbreitet (Abb. 2). Die Beiträge entfallen im Grunde in zwei polarisierte Perspektiven: Die einen überbieten sich förmlich mit dystopischen Szenarien für den ,sich nahenden Fall‘ (= Kipppunkt) eines versiegenden Golfstroms, die anderen weisen eben diese Dystopie als Propaganda zurück. In beiden Fällen handelt es sich um einen deontisch-appellativen Gebrauch des Ausdrucks Kipppunkt. Studienberichte über die fortschreitende Antarktis-Schmelze, auftauenden Permafrostböden in Russland oder absterbenden Korallenriffe sind anschließend immer wieder Ausgangspunkt für die Wiederaufnahme des Schlagwortes Kipppunkt in Presse, Sozialen Medien und auch in den Institutionen der Politik.

Mit zunehmender Popularisierung der Metapher nimmt die Zahl der verschiedenen Tätigkeitsbereiche und Themenfelder zu, auf die mit dem Wort Kipppunkt verwiesen wird: Das Wort wird mehrdeutiger. Betrachtet man in großen Textsammlungen das sprachliche Umfeld zu der Wortverwendung (also mit welchen anderen Wörtern Kipppunkt oft gemeinsam verwendet wird), dann dominieren in der jüngeren Zeit zwar weiterhin Klima- und Umweltphänomene das Wortfeld (Eisschild, Klimasystem, Amazonas, Erwärmung, Abschmelzen, Grönlandeis, Westantarktis, Strömung usw.). Daneben aber finden sich immer häufiger auch nicht-klimabezogene Themenfelder wie Wohnungsmarkt, Vogelgrippe, Gesellschaft und Politik, Schienennetz, Geldpreis uva. Und die jüngsten Verwendungen (Oktober 2024) auf X/ehem. Twitter zeigen fast umgekehrt schon eine Dominanz an nicht-klimabezogenen Verwendungen der Metapher (siehe Beispiele).

Die Verwendung des Wortes Kipppunkt ist mit zwei Argumentationsmustern verbunden, die beide mit dem Dystopie-Topos eng verwandt sind:

- Variante (1) postuliert das Herannahen/Erreichen/baldige Überschreiten einer lokalen oder globalen unumkehrbaren/irreversiblen Sachverhaltsänderung mit fatalen bzw. dystopischen Folgeschäden, sofern nicht umgehend Maßnahmen zur Prävention eingeleitet bzw. Handlungen unterlassen werden, die den Eintritt der Sachverhaltsveränderung befördern.

- Variante (2) dagegen behauptet, die dystopisch-folgenreiche Sachverhaltsänderung sei bereits eingetreten und es müssten daher umgehend Maßnahmen zur Schadensbegrenzung unternommen werden (womit zugleich die Irreversibilität des Schadenseintritts von Variante 1 implizit negiert wird).

Variante (1) dominiert insgesamt, Variante (2) findet sich nach derzeitigem Kenntnisstand sehr viel häufiger außerhalb des Klimadiskurses.

Wo Variante (1) zumal mit Bezug zum Klimadiskurs auftritt, finden sich bekannte Gegenstrategien, nämlich die Zurückweisung der dystopischen Prämissen (mit Blick auf Eintreten, Unumkehrbarkeit, Naturalisierung und/oder drohenden Schäden) als instrumentelle Übertreibung mithilfe metasprachlicher Kritik, mit Distanzmarkern (sogenannte oder vermeintliche Kipppunkte) oder Ironisierungen.

Dystopie-Topoi, wie sie auch durch das Schlagwort Kipppunkt aktiviert werden, sind immer riskant. Kurzfristig mögen sie sich dazu ,eignen‘, persuasiv-emotionalisierend (politischen) Handlungsdruck in größeren Bevölkerungsgruppen zu erzeugen bzw. politisch unpopuläre Maßnahmen gegen Widerstände durchzusetzen. Mittel- und erst recht langfristig aber nutzen sich Dystopie-Topoi sehr schnell ab und befördern dann Gleichgültigkeit, Apathie oder sogar gezielt kontraproduktive Haltungen gegenüber dem Sachverhalt. Das gilt offensichtlich nicht nur für den Klimadiskurs, sondern galt zuletzt auch im Covid/Pandemie-Diskurs. Ungeachtet können Dystopie-Topoi auch eine antidemokratische Wirkung entfalten, indem sie Alternativlosigkeit unterstellen in einer politischen Welt, in der immer verschiedene Lösungen ausgehandelt und realisiert werden können.

Beispiele

(1) In politischen Parlamentsdebatten finden sich vor allem in früheren Jahren Verwendungen des Wortes Kipppunkt als Schlagwort, die vor einem ‚unumkehrbaren Eintritt von globalen Schäden‘ warnen und politische Handlungen einfordern. Ab 2022 finden sich dagegen immer mehr Beispiele für die Übernahme des Schlagwortes Kipppunkt auf andere politische Bereiche:

Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat erst vor Kurzem vor der drohenden Überschreitung der Kipppunkte in unserem Klimasystem gewarnt. Ein Kipppunkt ist beispielsweise beim Grönländischen Eisschild zu befürchten. Ab einem gewissen Punkt wird es so sein, dass das Abschmelzen nicht mehr aufzuhalten ist, egal ob wir uns entscheiden, die Emissionen zu reduzieren. Unsere Erde wird sich aufgrund des verlorenen Kühleffekts des reflektierenden Eisschildes weiter erhitzen. […] Unsere Energieversorgung ist untrennbar mit dem Aufhalten der Klimakrise verknüpft. Das bedeutet nur eines: erstens massiver Ausbau der erneuerbaren Energien, zweitens eine Energieeffizienzrevolution und drittens Maßnahmen, um die Energieeinsparungen voranzubringen. (Henneberger: 19.11.2022, Deutscher Bundestag)

Dabei verkennt die Ampel, an welchem Kipppunkt unsere Wirtschaft steht, welche Investitionen in Sicherheit erforderlich wären und dass die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen in Gefahr ist. (Haase: 22.11.2022, Deutscher Bundestag)

(2) In sozialen Medien bzw. in verschiedenen sozialen Gruppen zeigt sich, dass das Schlagwort Kipppunkt inzwischen mit sehr unterschiedlichen Themen argumentativ verbunden wird, hier: Einschätzung über Zustand des öffentlichen Diskurses, über die (‚mangelnde‘) Urteilskraft einer Zeitung sowie verschiedene soziale Themen:

Putin auf Hannover Staatsbesuch.. Sorge dass Kipppunkt hier zu Ignoranz gegen Genozid in Ukraine bald erreicht (Twitter/X: 29.10.2024)

Die #SZ hatte ihren intellektuellen Kipppunkt schon. [Reaktion auf einen Artikel in der Süddeutschen mit dem Lead: Warum essen plötzlich alle Pflanzenwurst und trinken alkoholfreies Bier? Bahnt sich ein kultureller Kipppunkt an?] (Twitter/X: 29.10.2024)

Ich habe den Eindruck, dass dieses Land den Kipppunkt überschritten hat. [Liste:] Wirtschaft/Kriminalität/Migration u.a. (Twitter/X: 28.10.2024)

(3) Die beiden nachfolgenden Beispiele aus sozialen Medien verwenden das Schlagwort Kipppunkt in ironisch-distanzierter Weise: Im einen Fall wird das mit dem Ausdruck assoziierte Dystopie-Moment als Fantasie zurückgewiesen. Im anderen Fall deutet der Autor die ‚inflationär‘-häufige Verwendung des Ausdrucks als ‚Sucht‘ und zeigt damit den zunehmenden Gewöhnungseffekt der dystopischen Warnungen und Handlungsappelle:

Ihr könnt den Kipppunkt noch so sehr herbeifantasieren, er wird nicht stattfinden. (Twitter/X: 29.10.2024)

Endlich wieder ein Kipppunkt. Ich war schon auf Entzug… [Reaktion auf Titel in der Berliner Morgenpost: Amazonas droht Katastrophe – Forscher warnt vor Kipppunkt] (Twitter/X: 30.10.2024)

Literatur

Zum Weiterlesen

- van der Hel, Sandra; Hellsten, Iina; Steen, Gerard (2018): Tipping Points and Climate Change: Metaphor Between Science and the Media. In: Environmental Communication, Jg. 12, Heft 5, Oxfordshire: Routledge, S. 605–620. Online unter: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17524032.2017.1410198 ; Zugriff: 20.12.2024.

- Vogel, Friedemann (2024): Kipppunkt: Vom Aufstieg und Fall eines dystopischen Deutungsmusters. In: kRR, Heft 2, Jg. 2024, S. 132–136.

Zitierte Literatur und Belege

- Binder, Andreas (2020): M3: Die Asynchronmaschine. In: Institut für Elektrische Energiewandlung. Online unter: https://www.ew.tu-darmstadt.de/media/ew/rd/ew_praktika/lv_praktika/anleitungen/M3_Die_Asynchronmaschine_ver3.pdf ; Zugriff: 06.12.2024.

- Boers, Niklas (2021): Observation-based early-warning signals for a collapse of the Atlantic Meridional Overturning Circulation. In: Nature Climate Change. Jg. 11, Heft 8, London: Nature Portfolio, S. 680–688.

- Fischer, Georg; Hondros, Konstantin; Beaucamp, Sophie; Schrör, Simon (2020): Tipping Points. Interdisziplinäre Zugänge zu neuen Fragen des Urheberrechts. 1. Aufl. Baden-Baden: Nomos.

-

Gladwell, Malcolm (2000): The tipping point: how little things can make a big difference. 1. Aufl. Boston:Little, Brown.

- Grodzins, Morton (1957): Metropolic Segregation. In: Scientific American. Jg. 197, Heft 4, S. 33–41.

- Haase, Christian (2022): Deutscher Bundestag, 22.11.2022.

- Henneberger, Kathrin (2022): Deutscher Bundestag, 19.11.2022.

- Hermanns, Fritz (1994): Schlüssel-, Schlag- und Fahnenwörter. Zu Begrifflichkeit und Theorie der lexikalischen „politischen Semantik“. Arbeiten aus dem Sonderforschungsbereich 245. Sprache und Situation. Mannheim: Institut für deutsche Sprache.

- Link, Jürgen (2013): Versuch über den Normalismus. Wie Normalität produziert wird. 5. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

- Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) (2021): Meeresströmung im Atlantik nähert sich möglicherweise kritischer Schwelle. In: pik-potsdam.de. Online unter: https://www.pik-potsdam.de/de/aktuelles/nachrichten/meeresstroemung-im-atlantik-naehert-sich-moeglicherweise-kritischer-schwelle ; Zugriff: 06.12.2024.

- Rahmstorf, Stefan (2021): Für Europa könnte das extreme Hitzewellen bedeuten. In: Zeit. Online unter: https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2021-02/stefan-rahmstorf-klimaforschung-extremwetter-klimawandel ; Zugriff: 06.12.2024.

- Twitter/X (2024): Tweet vom 29.10.2024 – anonymisiert.

- Twitter/X (2024): Tweet vom 29.10.2024 – anonymisiert.

- Twitter/X (2024): Tweet vom 28.10.2024 – anonymisiert.

- Twitter/X (2024): Tweet vom 29.10.2024 – anonymisiert.

- Twitter/X (2024): Tweet vom 30.10.2024 – anonymisiert.

- van der Hel, Sandra; Hellsten, Iina; Steen, Gerard (2018): Tipping Points and Climate Change: Metaphor Between Science and the Media. In: Environmental Communication. Jg. 12, Heft 5, Oxfordshire: Routledge, S. 605–620. Online unter: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17524032.2017.1410198 ; Zugriff: 20.12.2024.

Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: DWDS (2024): Diachrone Verwendungshäufigkeit des

Ausdrucks Kipppunkt im Pressekorpus des DWDS. URL: https://www.dwds.de/r/plot ; Zugriff: 03.11.2024. - Abb. 2: storywrangling.org (2024): Verwendungshäufigkeit

des Ausdrucks Kipppunkt in Twitterdaten über die Zeit. Abgefragt via/URL: https://storywrangling.org/ ; Zugriff: 03.11.2024.

Zitiervorschlag

Vogel, Friedemann (2025): Kipppunkt. In: Diskursmonitor. Glossar zur strategischen Kommunikation in öffentlichen Diskursen. Hg. von der Forschungsgruppe Diskursmonitor und Diskursintervention. Veröffentlicht am 22.01.2025. Online unter: https://diskursmonitor.de/glossar/kipppunkt.

DiskursGlossar

Grundbegriffe

Begriffsgeschichte

Die Begriffsgeschichte lässt sich allgemein als eine historische Methode beschreiben, die den zeitlichen Wandel der Bedeutungen von bestimmten Ausdrücken untersucht. Da einzelne Worte nie isoliert begegnen und ihre jeweiligen Bedeutungen erst im Kontext größerer sprachlicher Zusammenhänge oder semantischer Felder greifbar werden, verbindet sie sich flexibel mit anderen Methoden historischer Semantik, wie etwa der Diskursgeschichte, der Argumentationsgeschichte oder der Metaphernforschung (Metaphorologie).

Diskurssemantische Verschiebung

Mit dem Begriff der diskurssemantischen Verschiebung wird in der Diskursforschung ein Wandel in der öffentlichen Sprache und Kommunikation verstanden, der auf mittel- oder län-gerfristige Veränderung des Denkens, Handelns und/oder Fühlens größerer Gesellschafts-gruppen hinweist.

Domäne

Der Begriff der Domäne ist aus der soziologisch orientierten Sprachforschung in die Diskursforschung übernommen worden. Hier wird der Begriff dafür verwendet, um Muster im Sprachgebrauch und kollektiven Denken von sozialen Gruppen nach situationsübergreifenden Tätigkeitsbereichen zu sortieren.

Positionieren

Positionieren ist Grundbestandteil menschlicher Kommunikation. Wann immer wir miteinander interagieren und kommunizieren, bringen wir uns selbst, andere und die Objekte, über die wir sprechen, in bestimmte Relationen zueinander.

Deutungsmuster

Unter einem Deutungsmuster wird die problem- und lösungsbezogene Interpretation gesellschaftlicher und politischer Tatbestände verstanden, die Aussicht auf Akzeptanz in sozialen Gruppen hat. Der Begriff des Deutungsmusters hat Ähnlichkeit mit den Begriffen der Theorie und Ideologie. Meist werden gesellschaftlich verbreitete Leitdeutungen, die oft mit Schlagwörtern und Argumentationsmustern einhergehen (wie Globalisierung, Kapitalismus, Leistungsgesellschaft, Chancengleichheit etc.) als Beispiele für Deutungsmuster genannt.

Sinnformel

‚Wer sind wir? Woher kommen, wo stehen und wohin gehen wir? Wozu leben wir?‘ Auf diese und ähnliche existentielle Fragen geben Sinnformeln kondensierte Antworten, die in privaten wie sozialen Situationen Halt und Argumenten in politischen und medialen Debatten einen sicheren Unterbau geben können.

Praktik

Eine Praktik ist ein spezifisches, situativ vollzogenes und sinnhaftes Bündel von körperlichen Verhaltensweisen, an dem mehrere Menschen und Dinge beteiligt sein können (z. B. Seufzen, um Frust auszudrücken, oder einen Beschwerdebrief schreiben, Fußballspielen).

Kontextualisieren

Kontextualisieren wird im allgemeineren bildungssprachlichen Begriffsgebrauch verwendet, um das Einordnen von etwas oder jemandem in einen bestimmten Zusammenhang zu bezeichnen.

Narrativ

Mit der diskursanalytischen Kategorie des Narrativs werden Vorstellungen von komplexen Denk- und Handlungsstrukturen erfasst. Narrative in diesem Sinne gehören wie Schlagwörter, Metaphern und Topoi zu den Grundkategorien der Analyse von Diskursen.

Argumentation

Argumentation bezeichnet jene sprachliche Tätigkeit, in der man sich mithilfe von Gründen darum bemüht, die Richtigkeit einer Antwort auf eine bestimmte Frage zu erweisen. Das kann in ganz verschiedenen Situationen und Bereichen nötig sein, namentlich um eine poli-tische, wissenschaftliche, rechtliche, unternehmerische oder private Angelegenheit zu klären.

Techniken

AI-Washing/KI-Washing

Unter AI-Washing ist die Praxis von Unternehmen oder Organisationen zu verstehen, Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle mit dem Etikett „Künstliche Intelligenz“ (KI bzw. „Artificial Intelligence“ (AI)) zu versehen, obwohl deren tatsächlicher Einsatz von KI-Technologien entweder stark übertrieben, nur marginal vorhanden oder überhaupt nicht gegeben ist.

Dogwhistle

Unter Dogwhistle wird in Teilen der Forschung eine doppeldeutige Äußerung verstanden, die eine offene und eine verdeckte Botschaft an jeweils eine Zuhörerschaft kommuniziert.

Boykottaufruf

Der Boykottaufruf ist eine Maßnahme, die darauf abzielt, ein Ziel, also meist eine Verhaltensänderung des Boykottierten, hervorzurufen, indem zu einem Abbruch etwa der wirtschaftlichen oder sozialen Beziehungen zu diesem aufgefordert wird.

Tabuisieren

Das Wort Tabuisierung bezeichnet die Praxis, etwas Unerwünschtes, Anstößiges oder Peinliches unsichtbar zu machen oder als nicht akzeptabel zu markieren. Das Tabuisierte gilt dann moralisch als unsagbar, unzeigbar oder unmachbar.

Aus dem Zusammenhang reißen

Das Aus-dem-Zusammenhang-Reißen gehört in den Funktionskreis der Redewiedergabe bzw. der Wiedergabe kommunikativer Ereignisse. Es kann (1) als intentionale argumentativ-polemische Strategie für ganz unterschiedliche diskursive Zielsetzungen von Akteuren genutzt werden, oder (2) es kann SprecherInnen und SchreiberInnen in unbeabsichtigter, fehlerhafter Weise unterlaufen.

Lobbying

Lobbying ist eine Form strategischer Kommunikation, die sich primär an Akteure in der Politik richtet. Beim Lobbying wird ein Bündel von kommunikativen Tätigkeiten mit dem Ziel eingesetzt, die Entscheidungen von Personen mit politischem Mandat oder den Entstehungsprozess von neuen Gesetzestexten interessengeleitet zu beeinflussen.

Karten

Karten dienen dazu, Raumausschnitte im Hinblick auf ausgewählte Charakteristika so darzustellen, dass die Informationen unmittelbar in ihrem Zusammenhang erfasst und gut kommuniziert werden können. Dazu ist es notwendig, Daten und Darstellungsweisen auszuwählen und komplexe und oft umkämpfte Prozesse der Wirklichkeit in einfachen Darstellungen zu fixieren.

Pressemitteilung

Pressemitteilungen sind standardisierte Mitteilungen von Organisationen, die sich an Journalist:innen und andere Multiplikator:innen richten. Sie dienen der offiziellen und zitierfähigen Informationsweitergabe und übernehmen zugleich strategische Funktionen in der öffentlichen Kommunikation und Meinungssteuerung.

Shitstorm

Der Begriff Shitstorm beschreibt eine relativ junge Diskurskonstellation, die seit den 2010er Jahren an Bedeutung gewonnen hat und gemeinhin als Online-Wutausbruch bezeichnet wer-den kann.

Tarnschrift

Als Tarnschrift bezeichnet man unter den Bedingungen von Zensur und Verfolgungsrisiko veröffentliche Texte, die insbesondere in der strategischen Kommunikation des NS-Widerstands eine zentrale Rolle spielten.

Schlagwörter

Brückentechnologie

Ganz allgemein wird unter dem Schlagwort der Brückentechnologie sowohl in den öffentlichen Medien als auch in technisch und wirtschaftlich dominierten Kontexten eine Technologie verstanden, die zeitlich befristet eingesetzt werden soll, bevor in Zukunft der Übergang zu einer als sinnvoller eingeschätzten anderen Technologie möglich ist.

Deindustrialisierung

Der Ausdruck Deindustrialisierung (auch De-Industrialisierung oder als Verb deindustrialisieren) beschreibt im öffentlichen Sprachgebrauch eine negativ bewertete Form des Strukturwandels durch Rückgang von produzierendem Gewerbe.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit als ein Schlagwort des öffentlichen Diskurses bezieht sich ganz allgemein auf einen ressourcenschonenderen Umgang mit dem, was uns Menschen der Planet Erde bietet, mit dem Ziel, dass auch nachfolgende Generationen noch die Möglichkeit haben, ähnlich gut zu leben wie wir heute (Generationengerechtigkeit).

Echokammer

Der Begriff der Echokammer steht in seiner heutigen Verwendung vor allem im Zusammenhang mit der Nutzung Sozialer Medien. Er verweist metaphorisch auf einen digitalen Kommunikations- und Resonanzraum, in dem Mediennutzer*innen lediglich Inhalten begegnen, die ihre eigenen, bereits bestehenden Ansichten bestätigen, während abweichende Perspektiven und Meinungen ausgeblendet bzw. abgelehnt werden.

Relativieren

Der Ausdruck relativieren besitzt zwei zentrale Bedeutungsvarianten: In bildungssprachlichen und wissenschaftlichen Kontexten bezeichnet er eine analytische Praxis, bei der Aussagen, Begriffe oder Phänomene durch Bezugnahme auf andere Sachverhalte eingeordnet, differen-ziert und in ihrer Geltung präzisiert werden.

Massendemokratie

Geprägt wurde der Begriff Massendemokratie im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts von völkisch-konservativen Akteuren (prominent darunter Carl Schmitt 1926). Der Ausdruck Masse hatte damals bei den bürgerlichen Eliten eine rundum bedrohliche Assoziation.

Social Bots

Als Social Bots werden Computerprogramme bezeichnet, die in der Lage sind, in sozialen Medien Kommunikation menschlicher Nutzer*innen (teilweise) automatisiert nachzuahmen.

Kriegsmüdigkeit

Der Ausdruck Kriegsmüdigkeit bezeichnet die emotionale und physische Erschöpfung von Menschen, die einen Krieg erleben, sowie die gesellschaftliche und politische Ermüdung angesichts langanhaltender Konflikte. Er beschreibt den sinkenden Kampfeswillen bei Kriegsparteien und heute wird er auch für das wachsende Desinteresse an Kriegsthemen in Medien und Öffentlichkeit genutzt.

Woke

Der Ausdruck woke stammt aus dem afroamerikanischen Englisch und bezeichnete dort zunächst den Bewusstseinszustand der Aufgeklärtheit über die Verbreitung von rassistischen Vorurteilen und Diskriminierung unter Angehörigen ethnischer Minderheiten.

Identität

Unter Identität versteht man allgemein die Summe von Merkmalen, die Individuen oder sozialen Kollektiven – etwa Nationen, Organisationen oder sozialen Gruppen – als charakteristisch oder gar als angeboren zugeordnet werden.

Verschiebungen

Dehumanisierung

Mit Dehumanisierung bzw. Anthropomorphisierung werden solche kommunikativen Techniken und Praktiken bezeichnet, die Personen, Sachverhalten oder Gegenständen menschliche Eigenschaften ab- bzw. zusprechen. Dehumanisierung und Anthropomorphisierung können sowohl durch sprachliche Mittel als auch durch andere, z. B. bildliche, Zeichen vollzogen werden.

Kriminalisierung

Kriminalität meint ein Verhalten, das gegen ein Gesetz verstößt. Folglich bedeutet Kriminalisierung im engeren Sinne den Vorgang, durch den Verhalten ungesetzlich gemacht wird – indem Gesetze geschaffen werden.

Versicherheitlichung

In akademischen Kontexten wird Versicherheitlichung in Abgrenzung zu einem naiv-realistischen Sicherheitsverständnis verwendet. Dieses betrachtet Sicherheit als einen universell erstrebenswerten und objektiv feststellbaren Zustand, dessen Abwesenheit auf das Handeln von Akteuren zurückzuführen ist, die feindselig, kriminell, unverantwortlich oder zumindest fahrlässig agieren.

Ökonomisierung

Ökonomisierung wird in gegenwärtigen Diskursen in der Regel zur Bezeichnung von Prozessen verwendet, in denen die spezifisch wirtschaftlichen Funktions-Elemente wie Markt, Wettbewerb/Konkurrenz, Kosten-Nutzen-Kalküle, Effizienz, Gewinnorientierung in Bereiche übertragen werden, die zuvor teilweise oder ganz nach anderen Leitkriterien ausgerichtet waren

Moralisierung

Moralisierung verlagert Macht- und Interessenkonflikte in die Sphäre der Kommunikation von Achtung / Missachtung. Sie reduziert Ambivalenz zugunsten einer Polarisierung von gut und böse.

Konstellationen

Krise

Krise ist vom Wort mit fachsprachlicher Bedeutung zur Zeitdiagnose und einem zentralen Begriff der öffentlich-politischen Kommunikation geworden. Der öffentlich-politische Krisenbegriff ist dabei – unabhängig vom Gegenstand der Krise – in eine krisendiskurstypische Konstellation zur Begründung von krisenüberwindenden Handlungen eingebettet.

Partizipatorischer Diskurs

Partizipation ist mittlerweile von der Forderung benachteiligter Personen und Gruppen nach mehr Beteiligung in der demokratischen Gesellschaft zu einem Begriff der Institutionen selbst geworden: Kein Programm, keine Bewilligung mehr, ohne dass bestimmte Gruppen oder Personen dazu aufgefordert werden, für (mehr) Partizipation zu sorgen.

Skandal

Die Diskurskonstellation des Skandals zeichnet sich durch eine in den Medien aufgegriffene (bzw. durch sie erst hervorgerufene) empörte Reaktion eines erheblichen Teils der Bevölkerung auf einen tatsächlichen oder vermeintlichen Missstand aus. Die schuldhafte Verursachung dieses Missstandes wird dabei einem gesellschaftlichen Akteur zugeschrieben, dessen Handeln als ‚unmoralisch‘ gedeutet wird.

DiskursReview

Review-Artikel

„Stadtbild“ – Eine gedankliche Chiffre im politischen Diskurs

Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte, und wiederholte, er habe gar nichts zurückzunehmen und wolle an dieser Politik festhalten

Musk, Zuckerberg, Döpfner – Wie digitale Monopole die Demokratie bedrohen und wie könnte eine demokratische Alternative dazu aussehen?

Die Tech-Milliardäre Musk (Tesla, X,xAI) Zuckerberg (Meta), Bezos (Amazon) oder Pichai (Alphabet) sind nicht Spielball der Märkte, sondern umgekehrt sind die Märkte Spielball der Tech-Oligopolisten geworden.

Beobachtung zum Begriff „Diplomatie“ beim Thema Ukraine im Europäischen Parlament

Von EU-Vertretern waren zur Ukraine seit 2022 vor allem Aussagen zu hören, die sich unter dem Motto „as long as it takes“ beziehungsweise „so lange wie nötig“ für die Erweiterung der militärischen Ausstattung und der Verlängerung des Krieges aussprachen. Vorschläge oder Vorstöße auf dem Gebiet der „Diplomatie“ im Sinne von ‚Verhandeln (mit Worten) zwischen Konfliktparteien‘ gab es dagegen wenige, obwohl die klare Mehrheit von Kriegen mit Diplomatie beendet wurden (vgl. z.B. Wallensteen 2015: 142)

Die Macht der Worte 4/4: So geht kultivierter Streit

DiskursReview Die Macht der Worte (4/4):So geht kultivierter Streit Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 3/4: Sprachliche Denkschablonen

DiskursReview Die Macht der Worte (3/4):Sprachliche Denkschablonen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 2/4: Freund-Feind-Begriffe

DiskursReview Die Macht der Worte (2/4): Freund-Feind-Begriffe Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 1/4: Wörter als Waffen

DiskursReviewDie Macht der Worte (1/4): Wörter als Waffen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 / 06.03.2025...

Relativieren – kontextualisieren – differenzieren

Die drei Handlungsverben relativieren, kontextualisieren, differenzieren haben gemein, dass sie sowohl in Fachdiskursen als auch im mediopolitischen Interdiskurs gebraucht werden. In Fachdiskursen stehen sie unter anderem für Praktiken, die das Kerngeschäft wissenschaftlichen Arbeitens ausmachen: analytische Gegenstände miteinander in Beziehung zu setzen, einzuordnen, zu typisieren und zugleich Unterschiede zu erkennen und zu benennen.

Wehrhafte Demokratie: Vom Wirtschaftskrieg zur Kriegswirtschaft

Weitgehend ohne Öffentlichkeit und situiert in rechtlichen Grauzonen findet derzeit die Militarisierung der ursprünglich als „Friedensprojekt“ gedachten EU statt.

Tagung 2025: „Das geht zu weit!“ Sprachlich-kommunikative Strategien der Legitimierung und Delegitimierung von Protest in öffentlichen, medialen und politischen Diskursen

„Das geht zu weit!“ Sprachlich-kommunikative Strategien der Legitimierung undDelegitimierung von Protest in öffentlichen, medialen und politischen Diskursen Tagung der Forschungsgruppe Diskursmonitor Tagung: 04. bis 5. Juni 2025 | Ort: Freie Universität Berlin...