DiskursGlossar

Shitstorm

Kategorie: Konstellationen

Verwandte Ausdrücke: Online Firestorm, Hate Speech, Cybermobbing

Siehe auch: : Invektivität, Skandalisierung, Medien, Wiederholen, Hate Speech, Gewaltaufruf, Diskreditieren

Autorin: Friederike Fischer

Version: 1.0 / Datum: 03.11.2025

Inhaltsübersicht

Kurzzusammenfassung

Erweiterte Begriffserklärung

Beispiele

Literatur

Zitiervorschlag

Kurzzusammenfassung

Der Begriff Shitstorm beschreibt eine relativ junge Diskurskonstellation, die seit den 2010er Jahren an Bedeutung gewonnen hat und gemeinhin als Online-Wutausbruch bezeichnet werden kann. Schauplätze sind in der Regel soziale Netzwerke, in denen im Falle eines Shitstorms innerhalb eines kurzen Zeitraums eine große Anzahl negativer Kommentare veröffentlicht werden, die sich gegen Individuen, Unternehmen oder Institutionen richten können. Es handelt sich hierbei nicht um ein einzelnes, klar definiertes Onlinephänomen, vielmehr umfasst der Überbegriff Shitstorm verschiedene diskursive Praktiken, die alle dem gleichen Zweck dienen. Dieser ist der öffentliche Ausdruck von Empörung, der auf diversen Plattformen in Form von Kommentaren, Reaktionen, (Re-)Tweets oder Postings übermittelt wird. Der sachliche Kern der Kritik rückt dabei in der Regel in den Hintergrund. Stattdessen dominieren häufig aggressive und beleidigende Kommentare, die sich als Reaktion auf einen oder mehrere Beiträge direkt gegen die Urheber:innen richten. Im Gegensatz zum Skandal ist der Auslöser eines Shitstorms nicht zwangsläufig ein weithin angeprangerter Missstand. Auch beläuft sich die Anzahl Beteiligter mitunter auf einen kleinen Kreis, sodass Shitstorms nur selten die gleiche mediale und gesellschaftliche Reichweite und Resonanz erreichen. Dennoch können Shitstorms eine große Intensität erreichen, die sich in der vergleichsweise großen Anzahl schmähender Kommentare äußert, die innerhalb kurzer Zeit veröffentlicht werden. Diese Kurzlebigkeit erschwert zugleich die Anwendung nachhaltiger und zielführender Gegenstrategien, die sich oftmals auf das Aussitzen bzw. Abschalten der Kommentarfunktion oder die nachträgliche Aufarbeitung u. a. durch Selbst-Viktimisierung oder Instrumentalisierung zu Marketingzwecken beschränken. Im öffentlichen Diskurs scheint der Begriff vermehrt verwendet zu werden, um großzügig jegliche Form von Kritik zu beschreiben. In dieser Verwendung zielt er vorrangig darauf ab, Kritik abzuwehren, bzw. diese herunterzuspielen und zu diskreditieren.

Erweiterte Begriffsklärung

Ihr zerstörerisches Potential schöpfen Shitstorms aus dem Zusammenspiel von konzentrierter Empörung, die sich gezielt gegen die Adressat:innen richtet und einer ausgeprägten Dynamik, welche die plötzliche, rasante und ungehinderte Entwicklung von Shitstorms ermöglicht. Diese Dynamik wird begünstigt durch netzwerktypische Eigenschaften, die maßgeblich die Kommunikation auf Social Media Plattformen prägen. Stefanowitsch zufolge ermöglichen „eine hohe, flüchtige Konnektivität […]; inhärente Multilogizität […]; kommunikative Niederschwelligkeit […]; eine hohe Viralität“, dass kleine, unscheinbare Nachrichten oder Beiträge in einem sozialen Netzwerk innerhalb kürzester Zeit eine enorme Reichweite erlangen und so den dortigen Diskurs prägen können (2020: 191). Die Kommunikation innerhalb sozialer Netzwerke ist also typischerweise flüchtig und kurzlebig – dennoch können Nachrichten unkompliziert und schnell innerhalb der Plattform versendet werden und so eine große Anzahl an Nutzer:innen in den Diskurs miteinbeziehen. Diese Voraussetzungen begünstigen die zügige und ungehinderte Verbreitung einzelner Nachrichten und die Entstehung von Shitstorms.

Ähnlich wie im Fall von Cybermobbing oder Hate Speech handelt es sich bei Shitstorms um eine Form medial vermittelter sprachlicher Gewalt. Zwar sind diese verschiedenen Formen sprachlicher Gewalt nicht immer trennscharf voneinander zu unterscheiden, anhand einiger Kriterien ist es jedoch möglich, eine grundlegende Abgrenzung vorzunehmen:

- Shitstorms sind zielgerichtet. Shitstorms können sich gegen Einzelpersonen, Gruppen oder Institutionen richten und haben somit klar definierte Adressat:innen. Auslöser sind in der Regel konkrete Beiträge oder Äußerungen in einem sozialen Netzwerk. Anders als im Fall von Hate Speech zielen die Aggressor:innen also darauf ab, die Adressat:innen direkt anzusprechen und in der direkten Konfrontation zu delegitimieren (vgl. Stefanowitsch 2020).

- Shitstorms sind öffentlich. Schauplätze von Shitstorms sind in der Regel die öffentlichen Kommentarspalten unter Social Media-Beiträgen. Diese bieten den Aggressor:innen Sichtbarkeit und ermöglichen ihnen zugleich, die Adressat:innen direkt zu attackieren. Auf diese Weise vereinen Shitstorms Eigenschaften anderer Formen medial vermittelter sprachlicher Gewalt: Ähnlich wie beim Cybermobbing suchen sie Adressat:innen, die gezielt verunglimpft werden und tun dies, indem sie sich, wie im Fall von Hate Speech, die größtmögliche Öffentlichkeit zunutze machen.

- Shitstorms sind zeitlich begrenzt. Charakteristisch für Shitstorms ist ihre Dynamik, die durch eine rasante Entwicklung und damit verbundene Kurzlebigkeit bedingt ist. Während Cybermobbing und Hate Speech nicht temporär begrenzt sind, beschränkt sich ein Shitstorm auf ein klar definiertes Zeitfenster (vgl. Marx 2017). Dies bedeutet nicht, dass Shitstorms weniger zerstörerisch sind als andere Formen medial vermittelter sprachlicher Gewalt. Durch den charakteristischen „schnellen, starken Frequenzanstieg und -abfall“ (Stefanowitsch 2020: 192) konzentrieren sich Shitstorms zwar auf einen kurzen Zeitraum, erreichen jedoch in der Regel eine größere Intensität und können so in der subjektiven Wahrnehmung der Adressat:innen ungleich zerstörerischer wirken. Die Intensität bemisst sich dabei vorrangig an der Anzahl der abwertenden und verletzenden Kommentare sowie dem invektiven Potential der Schmähungen. An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass Trolling-Dynamiken geläufig in Shitstorms sind, sodass die tatsächliche Empörung vereinzelter Nutzer:innengruppen in den Hintergrund rückt und stattdessen Schmähungen aus reinem Vergnügen geäußert werden.

- Shitstorms folgen in der Regel einem klaren Verlauf. Meist können drei Phasen ausgemacht werden, die den Verlauf eines Shitstorms klar definieren. Auf eine anfängliche Entstehungs- oder Aufbauphase folgt eine Steigerungsphase, die sich in einer finalen Eskalationsphase entlädt. Wie die Terminologie suggeriert, bauen die genannten Phasen aufeinander auf und gehen mit einer konstanten und raschen Steigerung der negativen Kommentare einher. Den Höhepunkt eines Shitstorms bildet die Eskalationsphase, die zugleich nur von kurzer Dauer ist und auf die unmittelbar ein rapider Frequenzabfall der negativen Kommentare folgt. Nicht selten sind Adressat:innen selbst in anfänglichen Phasen von Shitstorms aktiv, indem sie auf Kommentare antworten und so Gesprächsbereitschaft suggerieren. Die Eskalationsphase führt jedoch unter Umständen dazu, dass sie sich letztlich gänzlich der Kommunikation entziehen. Dies äußert sich z. B., indem die eigenen Beiträge, negative Kommentare oder gar das eigene Profil gelöscht werden, bzw. die Kommentarfunktion eingeschränkt oder das eigene Profil privat gestellt wird.

- Shitstorms haben viele Akteur:innen. Damit ein Shitstorm seine zerstörerische Wirkung entfalten kann, sind viele Agressor:innen nötig. Shitstorms zeichnen sich durch ein ausgeprägtes Ungleichgewicht zwischen Adressat:innen und Aggressor:innen aus, das zu Ungunsten der Adressat:innen ausfällt. Aufgrund der inhärenten Viralität und Multilogizität sozialer Netzwerke können Shitstorms schnell eine große Reichweite erlangen. Dies begünstigt die zahlenmäßige Überlegenheit der Aggressor:innen und somit auch die Destruktivität von Shitstorms.Adressat:innen eines Shitstorms können einerseits Einzelpersonen, aber auch Unternehmen oder Institutionen sein (vgl. Stefanowitsch 2020: 191). Einzelpersonen können, v. a. wenn sie in der medialen Öffentlichkeit stehen, oftmals als Sündenböcke fungieren, die stellvertretend für die Werte oder Institutionen, die sie vertreten, attackiert werden. Dies trifft u. a. auf Politiker:innen zu, die aufgrund ihrer parteipolitischen Agenda angefeindet werden (z. B. im Fall des Shitstorms gegen Julia Klöckner aufgrund ihrer Kooperation mit Nestlé im Jahr 2019, vgl. X.com, @BMLEH_Bund, 03.06.2019, 16:26 Uhr).

Neben den Adressat:innen und den Aggressor:innen gibt es im Kontext von Shitstorms zwei weitere Akteur:innen: Defensor:innen und Zuschauer:innen. Während Erstere die Adressat:innen eines Shitstorms unterstützen und ihre Unterstützung bzw. Loyalität mittels positiver Kommentare, Gegenredestrategien und positiver Bewertungen bekunden, greifen Letztere nicht aktiv in den Shitstorm ein. Dementsprechend können die Zuschauer:innen zwar nur bedingt als Beteiligte benannt werden, sie tragen jedoch infolge von algorithmisch erfasster und reproduzierter Aufmerksamkeit zum Funktionieren bzw. Fortbestehen von Shitstorms bei.

- Shitstorms sind nicht oder nur lose koordiniert. Die plötzliche Entstehung, die Kurzlebigkeit und nicht zuletzt die Beteiligung zahlreicher, oft einander unbekannter Akteur:innen legen nahe, dass Shitstorms in der Regel keine koordinierten Aktionen sind. Vielmehr handelt es sich um die gebündelte Empörung und Entrüstung angesichts eines vermeintlichen Fehltrittes oder Fehlverhaltens, die sich innerhalb kürzester Zeit entladen. Während Kuhlhüser Shitstorms „als eine neue und spezifische Erscheinungsform der gesellschaftlichen Diskussion im Netz“ begreift (2016: 52), konstatiert Liebert, dass es sich dabei um eine Form von „unorganisierten Praktiken“ handelt (2015: 176). Zwar können Agressor:innen mitunter zur Beteiligung aufrufen, da es sich bei Shitstorms jedoch um situativ entstehende, kurzlebige Ereignisse handelt, erlauben sie keinen Spielraum für Koordination oder gar Planung. Dennoch können sie mögliche Anknüpfungspunkte für übergeordnete, weiter gefasste und koordinierte Aktionen bieten (vgl. hierzu u. a. Massanari 2017).

Diese Besonderheiten erlauben zwar eine grundlegende Abgrenzung von anderen Formen medial vermittelter sprachlicher Gewalt, dennoch umfasst der Überbegriff eine Reihe verschiedener Ausprägungen eines Phänomens, das ein Bündel lose zusammenhängender diskursiver Praktiken umfasst. Tatsächlich sind Shitstorms untereinander nur schwer vergleichbar: So kann beispielsweise der erwähnte Shitstorm gegen Julia Klöckner kaum mit Fällen verglichen werden, die sich gegen Privatpersonen richten. Oftmals unterscheiden sich Shitstorms in Abhängigkeit der Adressat:innen. Wie ein Shitstorm sich also abspielt kann mitunter davon abhängen, ob es sich dabei um eine Institution, eine Person des öffentlichen Lebens oder gar eine Privatperson handelt. Unterschiede können sich u. a. im Umgang der Adressat:innen mit der Entrüstung äußern, also inwieweit diese auf die Kritik reagieren, mit den Aggressor:innen interagieren oder Statements veröffentlichen, um die Kritik einzuordnen. Objektive Zuschreibungen und Definitionen von Shitstorms erweisen sich insofern als schwierig, als u. a. die subjektive Wahrnehmung der Betroffenen den Grad der Erniedrigung bestimmt:

Als shitstorm [sic!] soll hier der Prozess bezeichnet werden, wenn in kurzem Zeitraum eine subjektiv große Anzahl von kritischen Äusserungen [sic!] getätigt wird, von denen sich zumindest ein Teil vom ursprünglichen Thema ablöst und stattdessen aggressiv, beleidigend, bedrohend oder anders attackierend geführt wird (Lobo 2010, Herv. v. FF)

Ausgehend von diesem Verständnis ist es also nicht möglich, pauschale Aussagen zu Shitstorms und ihren Auswirkungen zu treffen, da diese maßgeblich vom subjektiven Empfinden der Betroffenen bestimmt werden. Ein solcher Fokus auf die Betroffenen ist jedoch aus wissenschaftlicher Perspektive problematisch, als er den Shitstorm als Untersuchungsgegenstand und seine wesentlichen Merkmale und die Vielzahl damit verknüpfter diskursiver Praktiken weitgehend ignoriert. Insbesondere Marketing-Unternehmen nehmen bisweilen Einstufungen und Kategorisierungen von Shitstorms vor, die anhand messbarer Größen und Faktoren versuchen, Shitstorms entsprechend ihrer Stärke zu unterscheiden (u. a. die Shitstorm-Skala der schweizerischen Marketing-Firma Feinheit, die, in Anlehnung an die Beaufort-Skala die Stärke eines Shitstorms festzulegen versucht (vgl. Graf 2012)). Zwar erfassen solche Kategorisierungsversuche die Anzahl negativer Reaktionen und das mediale Echo, jedoch lassen sie die subjektive Perspektive der Adressat:innen außer Acht. Inwiefern also ein Shitstorm gegen einen erfolgreichen Großkonzern sich von einem Shitstorm gegen eine Person des öffentlichen Lebens oder einem Shitstorm gegen eine Privatperson unterscheidet, wird nicht berücksichtigt. Es ist also kaum möglich vollumfänglich zu erfassen, wie sich Shitstorms auf die Betroffenen auswirken, lediglich das Verhalten im Shitstorm selbst sowie das nachfolgende Verhalten im jeweiligen sozialen Netzwerk kann beschrieben werden. Da zudem nicht nur Shitstorms, sondern auch die Kommunikation in sozialen Netzwerken im Allgemeinen kurzlebig sind, erweist es sich als schwierig, Shitstorms in ihrer Entstehung und Entwicklung aufzuzeichnen und zu verfolgen. Es ist davon auszugehen, dass ständig kleinere und größere Shitstorms entstehen, viele davon aber unentdeckt bleiben und nur wenig Aufmerksamkeit erlangen. Da nicht sichergestellt werden kann, inwiefern ein konkreter Shitstorm auch im Nachhinein noch umfassend rekonstruiert werden kann, wird im Folgenden kein Shitstorm vorgestellt, der sich im klassischen Sinne als Reaktion auf einen konkreten Beitrag entwickelte. Der Fokus soll stattdessen auf der Nutzung von Shitstorms als Mittel der Selbstinszenierung und Vermarktung liegen.

Beispiele

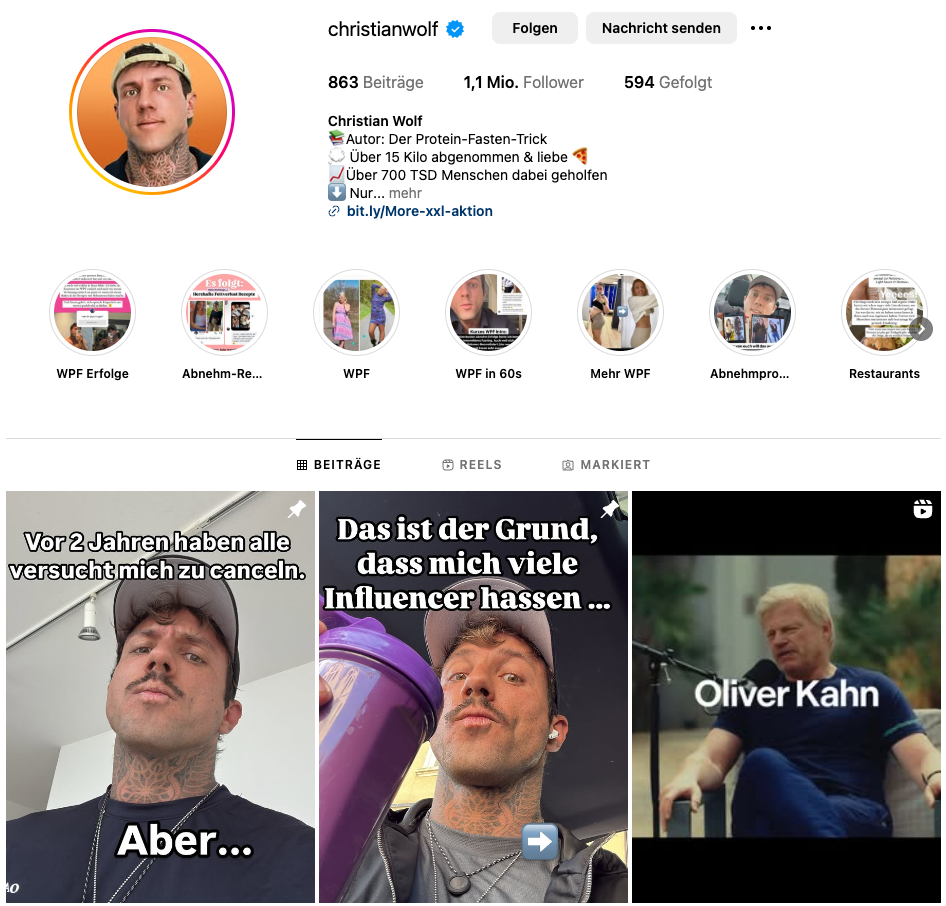

(1) Der Influencer und Unternehmer Christian Wolf gründete im Jahr 2017 das Unternehmen „More Nutrition“, das Nahrungsergänzungsmittel in Form von Proteinpulvern, -Shakes und zuckerreduzierten Produkten verkauft. „More Nutrition“ avancierte laut eigener Angaben in den vergangenen Jahren zum „[führenden] Anbieter von gesunden, zuckerreduzierten Ernährungsprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln zur Gewichtsabnahme in Deutschland“ (The Quality Group GmbH 2023), wobei dieser Erfolg primär auf die erfolgreiche Social Media-Vermarktung des Unternehmens zurückzuführen ist. Produkte werden primär von Influencer:innen vermarktet sowie in Vorher-Nachher-Vergleichen und Erfahrungsberichten. Letztere teilt und bespricht der Gründer Christian Wolf eigens auf seinem öffentlichen Instagram-Kanal (@christianwolf) für seine rund 1,1 Millionen Follower:innen (vgl. Wolf 2025). Im Jahr 2023 zog sich Wolf gänzlich aus dem operativen Geschäft des Unternehmens zurück, seither vertritt er die Marke jedoch weiterhin und bewirbt die Produkte auf seinen persönlichen Social Media Auftritten (vgl. Kässer 2025). Kurz vor seinem Ausstieg aus dem Unternehmen verließ Wolf seine schwangere Partnerin, ein Umstand, der v. a. in den Boulevard-Medien thematisiert wurde (vgl. von Cappeln 2023). Die Reaktionen auf diese Entscheidung ließen nicht lange auf sich warten und Nutzer:innen äußerten ihre Entrüstung in kritischen und bisweilen herabwürdigenden Kommentaren auf Wolfs öffentlichem Instagram-Profil. Infolge der anhaltenden heftigen Kritik löschte Wolf Ende August 2023 alle Bilder von seinem Profil (vgl. Wolf 2025).

In den vergangenen Jahren geriet Wolf nicht nur aufgrund seines Privatlebens in die Kritik, auch „More Nutrition“ wurde aufgrund Intransparenz und fragwürdigen Werbeversprechen kritisiert, die ein wichtiger Bestandteil des damit verbundenen Influencer-Marketings sind. Am 10. November 2023 kritisierte der Journalist und Moderator Jan Böhmermann in der Late-Night-Satire-Show „ZDF Magazin Royale“ im öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ZDF die fragwürdigen Praktiken des Unternehmens und seines Mit-Gründers Wolf (vgl. 2023a). Ebenfalls am 10. November 2023 erschien im öffentlich-rechtlichen Medien-Netzwerk „funk“ im investigativen Format „STRG_F“ eine Reportage, die sich ebenfalls kritisch mit Wolf und „More Nutrition“ befasste (vgl. 2023b).

Kurz nach Ausstrahlung der beiden Sendungen kehrte Wolf in die sozialen Medien zurück und begann, regelmäßig Beiträge in seinem Instagram-Profil zu veröffentlichen (vgl. Wolf 2025). Die Beiträge, die er seit seiner Rückkehr auf Instagram veröffentlichte, unterscheiden sich jedoch maßgeblich von denen, die vor den Shitstorms als Reaktion auf seine persönlichen und unternehmerischen Fehltritte entstanden waren. Wolf inszeniert sich nunmehr als missverstandenes Opfer, das von öffentlich-rechtlichen Medien und vermeintlichen Neider:innen gecancelt werde (vgl. Abb. 1). Indem er sich also als Opfer der vermeintlichen ‚Cancel-Culture‘ inszeniert, weist er jegliche Kritik von sich. Die Shitstorms und anhaltende Kritik werden vielmehr als Neid dargestellt, der die Wirksamkeit der vermarkteten Produkte und den Erfolg des Unternehmens legitimieren soll. Wolfs Selbstdarstellung als Opfer wird ergänzt durch sogenannte Reaction-Reels, die er in Form von Kurzvideos auf seinem Profil veröffentlicht (vgl. Wolf 2025). Darin reagiert er unmittelbar auf kritische Beiträge anderer Nutzer:innen, indem er sein eigenes Gesicht in den ursprünglichen Videobeitrag editiert und auf die Kritik antwortet. Zugleich greift er in diesen Videos die Urheber:innen selbst an und deckt vermeintliche Heuchelei oder anderes Fehlverhalten auf. In weiteren Beiträgen hinterfragt Wolf die Glaubwürdigkeit öffentlich-rechtlicher Medienhäuser und beruft sich dabei auf eine vermeintliche Skepsis, die in der Öffentlichkeit vorherrschen soll. Indem er also gezielt kritische Stimmen delegitimiert, versucht er die eigene Glaubwürdigkeit zu stärken. Dabei beruft er sich auf Studien und selbstreflexive Expertise, die auf der intensiven Auseinandersetzung mit dem Themengebiet beruht. Diese Form der Selbstinszenierung resultiert unmittelbar aus den vergangenen Shitstorms, die er instrumentalisiert, um sich als ein Opfer des Establishments und zugleich einen selbsternannten Experten zu inszenieren.

Abb. 1 Screenshot von Christian Wolfs Instagram-Profil @christianwolf (Wolf 2025) (Stand: 19.06.2025)

Literatur

Zum Weiterlesen

- Stegbauer, Christian (2018): Shitstorms. Der Zusammenprall digitaler Kulturen. Wiesbaden: Springer.

Zitierte Literatur und Belege

- Graf, Daniel (2012): Shitstorm-Skala: Wetterbericht für Social Media. Online unter: https://feinheit.ch/blog/shitstorm-skala/ ; Zugriff: 19.09.2025.

- Kässer, Monika (2025): „More Nutrition“-Gründer Christian Wolf: Wie hoch ist sein Vermögen? In: Kurier.at. Online unter: https://kurier.at/trend-hub/christian-wolf-vermoegen/402973796 ; Zugriff: 19.09.2025.

- Kuhlhüser, Sandra (2016): Shitstorm gleich Shitstorm? Eine empirische Untersuchung des Netzphänomens exemplarisch dargestellt am Amazon-Shitstorm 2013. In: Haarkötter, Hektor (Hrsg.): Shitstorms und andere Nettigkeiten: Über die Grenzen der Kommunikation in Social Media. Baden-Baden: Nomos. S. 51–84.

- Liebert, Wolf-Andreas (2015): Selbstgerechtigkeit – Selbstermächtigte Status-Degradierungszeremonien von Online-Petitionen bis zum Lynchen 2.0. In: Linguistik Online, Jg. 73, Heft 4, S. 175–209.

- Lobo, Sascha (2010): How to survive a shit storm. Berlin. Online unter: https://www.youtube.com/watch?v=-OzJdA-JY84 ; Zugriff: 19.09.2025.

- Marx, Konstanze (2017): Diskursphänomen Cybermobbing: Ein internetlinguistischer Zugang zu [digitaler] Gewalt. Berlin/Boston: de Gruyter.

- Massanari, Adrienne (2017): #Gamergate and The Fappening: How Reddit’s algorithm, governance, and culture support toxic technocultures. In: New Media & Society, Jg. 19, Heft 3, S. 329–346.

- Stefanowitsch, Anatol (2020): Der Shitstorm im Medium Twitter. Eine Fallstudie. In: Marx, Konstanze; Lobin, Henning; Schmidt, Axel (Hrsg.): Deutsch in Sozialen Medien. Interaktiv – multimodal – vielfältig. Berlin, Boston: de Gruyter, S. 185–214.

- The Quality Group GmbH (2023): Wo wir herkommen. Online unter: https://www.tqgg.de/ueber-uns ; Zugriff: 19.09.2025.

- von Cappeln, Majena (2023): Schwangere Fitness-Influencerin Antonia Elena – Trennung nach 5 Jahren. In: BILD.de. Online unter: https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/schwangere-fitness-influencerin-antonia-elena-trennung-nach-5-jahren-85015842.bild.html ; Zugriff: 19.09.2025.

- Wolf, Christian (2025): Christian Wolf @christianwolf. Online unter: https://www.instagram.com/christianwolf/ ; Zugriff: 19.06.2025.

- o. A. (2023a): More Nutrition – harmloser Hype oder bedenklicher Boom? | ZDF Magazin Royale. In. Köln: ZDF / Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld. Online unter: https://www.youtube.com/watch?v=9kYPqQOQxHw ; Zugriff: 19.09.2025.

- o. A. (2023b): More Nutrition: Wie ehrlich sind die Versprechen? | STRG_F. In. Hamburg: NDR / funk. Online unter: https://www.youtube.com/watch?v=Hm_t5fjRbuw&t=1150s ; Zugriff: 19.09.2025.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Wolf, Christian (2025): Christian Wolf @christianwolf. Online unter: https://www.instagram.com/christianwolf/ ; Zugriff: 19.06.2025.

Zitiervorschlag

Fischer, Friederike (2025): Shitstorm. In: Diskursmonitor. Glossar zur strategischen Kommunikation in öffentlichen Diskursen. Hg. von der Forschungsgruppe Diskursmonitor und Diskursintervention. Veröffentlicht am 03.11.2025. Online unter: https://diskursmonitor.de/glossar/shitstorm.

DiskursGlossar

Grundbegriffe

Begriffsgeschichte

Die Begriffsgeschichte lässt sich allgemein als eine historische Methode beschreiben, die den zeitlichen Wandel der Bedeutungen von bestimmten Ausdrücken untersucht. Da einzelne Worte nie isoliert begegnen und ihre jeweiligen Bedeutungen erst im Kontext größerer sprachlicher Zusammenhänge oder semantischer Felder greifbar werden, verbindet sie sich flexibel mit anderen Methoden historischer Semantik, wie etwa der Diskursgeschichte, der Argumentationsgeschichte oder der Metaphernforschung (Metaphorologie).

Diskurssemantische Verschiebung

Mit dem Begriff der diskurssemantischen Verschiebung wird in der Diskursforschung ein Wandel in der öffentlichen Sprache und Kommunikation verstanden, der auf mittel- oder län-gerfristige Veränderung des Denkens, Handelns und/oder Fühlens größerer Gesellschafts-gruppen hinweist.

Domäne

Der Begriff der Domäne ist aus der soziologisch orientierten Sprachforschung in die Diskursforschung übernommen worden. Hier wird der Begriff dafür verwendet, um Muster im Sprachgebrauch und kollektiven Denken von sozialen Gruppen nach situationsübergreifenden Tätigkeitsbereichen zu sortieren.

Positionieren

Positionieren ist Grundbestandteil menschlicher Kommunikation. Wann immer wir miteinander interagieren und kommunizieren, bringen wir uns selbst, andere und die Objekte, über die wir sprechen, in bestimmte Relationen zueinander.

Deutungsmuster

Unter einem Deutungsmuster wird die problem- und lösungsbezogene Interpretation gesellschaftlicher und politischer Tatbestände verstanden, die Aussicht auf Akzeptanz in sozialen Gruppen hat. Der Begriff des Deutungsmusters hat Ähnlichkeit mit den Begriffen der Theorie und Ideologie. Meist werden gesellschaftlich verbreitete Leitdeutungen, die oft mit Schlagwörtern und Argumentationsmustern einhergehen (wie Globalisierung, Kapitalismus, Leistungsgesellschaft, Chancengleichheit etc.) als Beispiele für Deutungsmuster genannt.

Sinnformel

‚Wer sind wir? Woher kommen, wo stehen und wohin gehen wir? Wozu leben wir?‘ Auf diese und ähnliche existentielle Fragen geben Sinnformeln kondensierte Antworten, die in privaten wie sozialen Situationen Halt und Argumenten in politischen und medialen Debatten einen sicheren Unterbau geben können.

Praktik

Eine Praktik ist ein spezifisches, situativ vollzogenes und sinnhaftes Bündel von körperlichen Verhaltensweisen, an dem mehrere Menschen und Dinge beteiligt sein können (z. B. Seufzen, um Frust auszudrücken, oder einen Beschwerdebrief schreiben, Fußballspielen).

Kontextualisieren

Kontextualisieren wird im allgemeineren bildungssprachlichen Begriffsgebrauch verwendet, um das Einordnen von etwas oder jemandem in einen bestimmten Zusammenhang zu bezeichnen.

Narrativ

Mit der diskursanalytischen Kategorie des Narrativs werden Vorstellungen von komplexen Denk- und Handlungsstrukturen erfasst. Narrative in diesem Sinne gehören wie Schlagwörter, Metaphern und Topoi zu den Grundkategorien der Analyse von Diskursen.

Argumentation

Argumentation bezeichnet jene sprachliche Tätigkeit, in der man sich mithilfe von Gründen darum bemüht, die Richtigkeit einer Antwort auf eine bestimmte Frage zu erweisen. Das kann in ganz verschiedenen Situationen und Bereichen nötig sein, namentlich um eine poli-tische, wissenschaftliche, rechtliche, unternehmerische oder private Angelegenheit zu klären.

Techniken

AI-Washing/KI-Washing

Unter AI-Washing ist die Praxis von Unternehmen oder Organisationen zu verstehen, Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle mit dem Etikett „Künstliche Intelligenz“ (KI bzw. „Artificial Intelligence“ (AI)) zu versehen, obwohl deren tatsächlicher Einsatz von KI-Technologien entweder stark übertrieben, nur marginal vorhanden oder überhaupt nicht gegeben ist.

Dogwhistle

Unter Dogwhistle wird in Teilen der Forschung eine doppeldeutige Äußerung verstanden, die eine offene und eine verdeckte Botschaft an jeweils eine Zuhörerschaft kommuniziert.

Boykottaufruf

Der Boykottaufruf ist eine Maßnahme, die darauf abzielt, ein Ziel, also meist eine Verhaltensänderung des Boykottierten, hervorzurufen, indem zu einem Abbruch etwa der wirtschaftlichen oder sozialen Beziehungen zu diesem aufgefordert wird.

Tabuisieren

Das Wort Tabuisierung bezeichnet die Praxis, etwas Unerwünschtes, Anstößiges oder Peinliches unsichtbar zu machen oder als nicht akzeptabel zu markieren. Das Tabuisierte gilt dann moralisch als unsagbar, unzeigbar oder unmachbar.

Aus dem Zusammenhang reißen

Das Aus-dem-Zusammenhang-Reißen gehört in den Funktionskreis der Redewiedergabe bzw. der Wiedergabe kommunikativer Ereignisse. Es kann (1) als intentionale argumentativ-polemische Strategie für ganz unterschiedliche diskursive Zielsetzungen von Akteuren genutzt werden, oder (2) es kann SprecherInnen und SchreiberInnen in unbeabsichtigter, fehlerhafter Weise unterlaufen.

Lobbying

Lobbying ist eine Form strategischer Kommunikation, die sich primär an Akteure in der Politik richtet. Beim Lobbying wird ein Bündel von kommunikativen Tätigkeiten mit dem Ziel eingesetzt, die Entscheidungen von Personen mit politischem Mandat oder den Entstehungsprozess von neuen Gesetzestexten interessengeleitet zu beeinflussen.

Karten

Karten dienen dazu, Raumausschnitte im Hinblick auf ausgewählte Charakteristika so darzustellen, dass die Informationen unmittelbar in ihrem Zusammenhang erfasst und gut kommuniziert werden können. Dazu ist es notwendig, Daten und Darstellungsweisen auszuwählen und komplexe und oft umkämpfte Prozesse der Wirklichkeit in einfachen Darstellungen zu fixieren.

Pressemitteilung

Pressemitteilungen sind standardisierte Mitteilungen von Organisationen, die sich an Journalist:innen und andere Multiplikator:innen richten. Sie dienen der offiziellen und zitierfähigen Informationsweitergabe und übernehmen zugleich strategische Funktionen in der öffentlichen Kommunikation und Meinungssteuerung.

Tarnschrift

Als Tarnschrift bezeichnet man unter den Bedingungen von Zensur und Verfolgungsrisiko veröffentliche Texte, die insbesondere in der strategischen Kommunikation des NS-Widerstands eine zentrale Rolle spielten.

Ortsbenennung

Die Benennung von Orten dient in erster Linie dazu, den jeweiligen geografischen Ort zu lokalisieren und ihn zu identifizieren. Doch Ortsnamen besitzen eine soziale Dimension und spielen eine entscheidende Rolle bei der sprachlich-kulturellen Identitätskonstruktion.

Schlagwörter

Brückentechnologie

Ganz allgemein wird unter dem Schlagwort der Brückentechnologie sowohl in den öffentlichen Medien als auch in technisch und wirtschaftlich dominierten Kontexten eine Technologie verstanden, die zeitlich befristet eingesetzt werden soll, bevor in Zukunft der Übergang zu einer als sinnvoller eingeschätzten anderen Technologie möglich ist.

Deindustrialisierung

Der Ausdruck Deindustrialisierung (auch De-Industrialisierung oder als Verb deindustrialisieren) beschreibt im öffentlichen Sprachgebrauch eine negativ bewertete Form des Strukturwandels durch Rückgang von produzierendem Gewerbe.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit als ein Schlagwort des öffentlichen Diskurses bezieht sich ganz allgemein auf einen ressourcenschonenderen Umgang mit dem, was uns Menschen der Planet Erde bietet, mit dem Ziel, dass auch nachfolgende Generationen noch die Möglichkeit haben, ähnlich gut zu leben wie wir heute (Generationengerechtigkeit).

Echokammer

Der Begriff der Echokammer steht in seiner heutigen Verwendung vor allem im Zusammenhang mit der Nutzung Sozialer Medien. Er verweist metaphorisch auf einen digitalen Kommunikations- und Resonanzraum, in dem Mediennutzer*innen lediglich Inhalten begegnen, die ihre eigenen, bereits bestehenden Ansichten bestätigen, während abweichende Perspektiven und Meinungen ausgeblendet bzw. abgelehnt werden.

Relativieren

Der Ausdruck relativieren besitzt zwei zentrale Bedeutungsvarianten: In bildungssprachlichen und wissenschaftlichen Kontexten bezeichnet er eine analytische Praxis, bei der Aussagen, Begriffe oder Phänomene durch Bezugnahme auf andere Sachverhalte eingeordnet, differen-ziert und in ihrer Geltung präzisiert werden.

Massendemokratie

Geprägt wurde der Begriff Massendemokratie im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts von völkisch-konservativen Akteuren (prominent darunter Carl Schmitt 1926). Der Ausdruck Masse hatte damals bei den bürgerlichen Eliten eine rundum bedrohliche Assoziation.

Social Bots

Als Social Bots werden Computerprogramme bezeichnet, die in der Lage sind, in sozialen Medien Kommunikation menschlicher Nutzer*innen (teilweise) automatisiert nachzuahmen.

Kriegsmüdigkeit

Der Ausdruck Kriegsmüdigkeit bezeichnet die emotionale und physische Erschöpfung von Menschen, die einen Krieg erleben, sowie die gesellschaftliche und politische Ermüdung angesichts langanhaltender Konflikte. Er beschreibt den sinkenden Kampfeswillen bei Kriegsparteien und heute wird er auch für das wachsende Desinteresse an Kriegsthemen in Medien und Öffentlichkeit genutzt.

Woke

Der Ausdruck woke stammt aus dem afroamerikanischen Englisch und bezeichnete dort zunächst den Bewusstseinszustand der Aufgeklärtheit über die Verbreitung von rassistischen Vorurteilen und Diskriminierung unter Angehörigen ethnischer Minderheiten.

Identität

Unter Identität versteht man allgemein die Summe von Merkmalen, die Individuen oder sozialen Kollektiven – etwa Nationen, Organisationen oder sozialen Gruppen – als charakteristisch oder gar als angeboren zugeordnet werden.

Verschiebungen

Dehumanisierung

Mit Dehumanisierung bzw. Anthropomorphisierung werden solche kommunikativen Techniken und Praktiken bezeichnet, die Personen, Sachverhalten oder Gegenständen menschliche Eigenschaften ab- bzw. zusprechen. Dehumanisierung und Anthropomorphisierung können sowohl durch sprachliche Mittel als auch durch andere, z. B. bildliche, Zeichen vollzogen werden.

Kriminalisierung

Kriminalität meint ein Verhalten, das gegen ein Gesetz verstößt. Folglich bedeutet Kriminalisierung im engeren Sinne den Vorgang, durch den Verhalten ungesetzlich gemacht wird – indem Gesetze geschaffen werden.

Versicherheitlichung

In akademischen Kontexten wird Versicherheitlichung in Abgrenzung zu einem naiv-realistischen Sicherheitsverständnis verwendet. Dieses betrachtet Sicherheit als einen universell erstrebenswerten und objektiv feststellbaren Zustand, dessen Abwesenheit auf das Handeln von Akteuren zurückzuführen ist, die feindselig, kriminell, unverantwortlich oder zumindest fahrlässig agieren.

Ökonomisierung

Ökonomisierung wird in gegenwärtigen Diskursen in der Regel zur Bezeichnung von Prozessen verwendet, in denen die spezifisch wirtschaftlichen Funktions-Elemente wie Markt, Wettbewerb/Konkurrenz, Kosten-Nutzen-Kalküle, Effizienz, Gewinnorientierung in Bereiche übertragen werden, die zuvor teilweise oder ganz nach anderen Leitkriterien ausgerichtet waren

Moralisierung

Moralisierung verlagert Macht- und Interessenkonflikte in die Sphäre der Kommunikation von Achtung / Missachtung. Sie reduziert Ambivalenz zugunsten einer Polarisierung von gut und böse.

Konstellationen

Krise

Krise ist vom Wort mit fachsprachlicher Bedeutung zur Zeitdiagnose und einem zentralen Begriff der öffentlich-politischen Kommunikation geworden. Der öffentlich-politische Krisenbegriff ist dabei – unabhängig vom Gegenstand der Krise – in eine krisendiskurstypische Konstellation zur Begründung von krisenüberwindenden Handlungen eingebettet.

Partizipatorischer Diskurs

Partizipation ist mittlerweile von der Forderung benachteiligter Personen und Gruppen nach mehr Beteiligung in der demokratischen Gesellschaft zu einem Begriff der Institutionen selbst geworden: Kein Programm, keine Bewilligung mehr, ohne dass bestimmte Gruppen oder Personen dazu aufgefordert werden, für (mehr) Partizipation zu sorgen.

Skandal

Die Diskurskonstellation des Skandals zeichnet sich durch eine in den Medien aufgegriffene (bzw. durch sie erst hervorgerufene) empörte Reaktion eines erheblichen Teils der Bevölkerung auf einen tatsächlichen oder vermeintlichen Missstand aus. Die schuldhafte Verursachung dieses Missstandes wird dabei einem gesellschaftlichen Akteur zugeschrieben, dessen Handeln als ‚unmoralisch‘ gedeutet wird.

DiskursReview

Review-Artikel

„Stadtbild“ – Eine gedankliche Chiffre im politischen Diskurs

Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte, und wiederholte, er habe gar nichts zurückzunehmen und wolle an dieser Politik festhalten

Musk, Zuckerberg, Döpfner – Wie digitale Monopole die Demokratie bedrohen und wie könnte eine demokratische Alternative dazu aussehen?

Die Tech-Milliardäre Musk (Tesla, X,xAI) Zuckerberg (Meta), Bezos (Amazon) oder Pichai (Alphabet) sind nicht Spielball der Märkte, sondern umgekehrt sind die Märkte Spielball der Tech-Oligopolisten geworden.

Beobachtung zum Begriff „Diplomatie“ beim Thema Ukraine im Europäischen Parlament

Von EU-Vertretern waren zur Ukraine seit 2022 vor allem Aussagen zu hören, die sich unter dem Motto „as long as it takes“ beziehungsweise „so lange wie nötig“ für die Erweiterung der militärischen Ausstattung und der Verlängerung des Krieges aussprachen. Vorschläge oder Vorstöße auf dem Gebiet der „Diplomatie“ im Sinne von ‚Verhandeln (mit Worten) zwischen Konfliktparteien‘ gab es dagegen wenige, obwohl die klare Mehrheit von Kriegen mit Diplomatie beendet wurden (vgl. z.B. Wallensteen 2015: 142)

Die Macht der Worte 4/4: So geht kultivierter Streit

DiskursReview Die Macht der Worte (4/4):So geht kultivierter Streit Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 3/4: Sprachliche Denkschablonen

DiskursReview Die Macht der Worte (3/4):Sprachliche Denkschablonen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 2/4: Freund-Feind-Begriffe

DiskursReview Die Macht der Worte (2/4): Freund-Feind-Begriffe Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 1/4: Wörter als Waffen

DiskursReviewDie Macht der Worte (1/4): Wörter als Waffen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 / 06.03.2025...

Relativieren – kontextualisieren – differenzieren

Die drei Handlungsverben relativieren, kontextualisieren, differenzieren haben gemein, dass sie sowohl in Fachdiskursen als auch im mediopolitischen Interdiskurs gebraucht werden. In Fachdiskursen stehen sie unter anderem für Praktiken, die das Kerngeschäft wissenschaftlichen Arbeitens ausmachen: analytische Gegenstände miteinander in Beziehung zu setzen, einzuordnen, zu typisieren und zugleich Unterschiede zu erkennen und zu benennen.

Wehrhafte Demokratie: Vom Wirtschaftskrieg zur Kriegswirtschaft

Weitgehend ohne Öffentlichkeit und situiert in rechtlichen Grauzonen findet derzeit die Militarisierung der ursprünglich als „Friedensprojekt“ gedachten EU statt.

Tagung 2025: „Das geht zu weit!“ Sprachlich-kommunikative Strategien der Legitimierung und Delegitimierung von Protest in öffentlichen, medialen und politischen Diskursen

„Das geht zu weit!“ Sprachlich-kommunikative Strategien der Legitimierung undDelegitimierung von Protest in öffentlichen, medialen und politischen Diskursen Tagung der Forschungsgruppe Diskursmonitor Tagung: 04. bis 5. Juni 2025 | Ort: Freie Universität Berlin...