DiskursGlossar

Wir

Kategorie: Techniken

Verwandte Ausdrücke: Exklusives Wir, inklusives Wir

Siehe auch: Freund- und Feindbegriffe, Politische Kommunikation, Wahlkampf

Autor: Michael Kranert

Version: 1.0 / Datum: 07.02.2023

Kurzzusammenfassung

Während es meist klar zu identifizieren ist, wer mit dem Personalpronomen 1. Person Singular – ich – gemeint ist, ist die Selbstreferenz mit wir mehrdeutig: Sie kann im weitesten Sinne die ganze Menschheit umfassen, im engeren Sinne aber nur die Sprecher:in und eine weitere Interaktionspartner:in. Verwendet eine Sprecher:in ich, verortet sie das Gesagte zeitlich und lokal in ihrer Person, und muss auch die Verantwortung für den Sprechakt übernehmen: Wird beispielsweise ein gegebenes Versprechen nicht gehalten, liegt die Verantwortung bei der Sprecher:in allein. Die Referenz von wir hingegen ist mehrdeutig in der Art, dass die Verantwortung nicht notwendigerweise bei der Sprecher:in liegt, sondern bei der Gruppe, für die sie spricht. Da diese aber nicht immer eindeutig ist, bleibt auch die Verantwortungszuschreibung offen. Diese Mehrdeutigkeit wird von politischen Akteur:innen strategisch eingesetzt.

Das Pronomen wir erfüllt aber noch eine weitere diskursive Funktion: Ein Fundament des politischen Diskurses sind dynamische politische Ideologien: Glaubens- und Wissenssysteme von politischen und sozialen Gruppen. Diese Gruppen grenzen sich im sprachlichen Handeln voneinander ab. In politischer Rede, ob in Parteitags- und Parlamentsreden oder in Interviews, unterstützen Formen der Selbstreferenz wie Eigennamen und Pronomina die Konstitution politischer Gruppen, wobei das Pronomen der ersten Person Plural (wir) eine Schlüsselrolle übernimmt: Mit ihm verweist die Sprecher:in auf eine Reihe von menschlichen Individuen, konstituiert sie als eine Gruppe und kommuniziert, dass sie selbst zu dieser Gruppe gehört (vgl. Helmbrecht 2002). Die Verwendung des wir macht dabei auch den Anspruch geltend, für die Gruppe zu sprechen und impliziert eine Abgrenzung von einem impliziten Anderen.

Erweiterte Begriffsklärung

Bedeutungen von wir

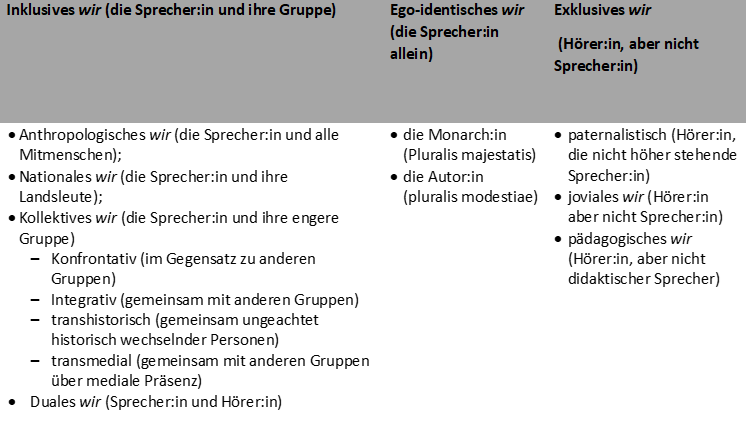

Das Pronomen wir besitzt einen sehr breiten möglichen Referenzrahmen. Burkhardt (2003: 411) schlägt für die Sprache in der Politik folgende Unterscheidung vor:

Abb. 1: Schema: Inklusives wir, ego-identisches wir, exklusives wir.

Die Bezeichnung „exklusives wir“ bei Burkhardt (2003: 412) geht davon aus, dass die Sprecher:in hier nicht einbezogen ist, also ein ,Sprecher:innen exklusives‘ wir ist. Davon zu unterscheiden ist allerdings ein „Sprecher:innen inklusives“ exklusives wir, unter welches viele der von Burkhardt angesprochenen „inklusiven“ Gebrauchsweisen fallen, zum Beispiel das kollektive und das nationale wir. Dieses Verständnis ist in der angelsächsischen Diskursanalyse weit verbreitet und deckt sich mit Karl Bühlers (1965: 142) Idee von einem wir, welches den Empfänger „ausschließt und geradewegs zu einer anderen, zur Ihr-Partei rechnet“.

Die ausschließende Funktion von kollektivem und nationalem wir ist besonders relevant für die politische Sprache, da es hier häufig um die Konstruktion von Gruppenidentitäten geht. Hinzu kommt, dass diese einschließende und ausschließende Referenz oft vage bleibt. Da politisches Sprechen oft mehrfachadressiert ist, wird diese Ambiguität häufig strategisch ausgebeutet: Bleibt es offen, ob die Bedeutung inklusiv oder exklusiv ist, kann sich die individuelle Hörer:in oder eine politische Gruppe aussuchen, inwieweit sie sich von dem Gesagten angesprochen fühlt. Marin Haase (2015: 83) hat das besonders für den Sprachgebrauch von Angela Merkel gezeigt und konstatiert: „In der Politikersprache changiert das Pronomen der ersten Person in Bezug auf seine Extension. Es wird fast zum Passepartout-Wort, was erklärt, warum es so häufig verwendet wird.“

Ein weiteres relevantes Phänomen ist das metaphorische wir, dass ebenfalls einen Beitrag zur strategischen Gruppenkonstruktion leiste. Haid definiert es als

„ein Wir, das nicht für eine bestimmte Gruppe steht, sondern für ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das durch einen Begriff symbolisiert wird. Diese Symbole können zum Beispiel eine Nation, eine Sportmannschaft oder auch eine Partei sein. Im Gegensatz zum generalisierenden wir geht es aber nicht um Individuen innerhalb einer konstatierten Gruppe, sondern um das (soziale) Konstrukt oder Konzept, das hinter diesem Zusammengehörigkeitsgefühl steht.“ (Haid 2018: 195)

Dies ist besonders im Hinblick auf die diskursive Konstruktion ,imaginärer‘ Gemeinschaften wie Nationen, aber auch politischer Parteien, relevant.

Wie In- und Exklusivität der Gruppe sprachlich kodiert wird, ist natürlich sprachabhängig – und damit auch, inwieweit dies diskursstrategisch ausgebeutet werden kann. Vor allem in Sprachen außerhalb der indo-europäischen Sprachfamilie finden wir zwei verschiedene Pronomen für die inklusive und exklusive erste Person Plural, oder aber auch unterschiedliche Formen für verschiedene Gruppenmitgliedschaft (zum Beispiel Familie und nicht-Familie). Innerhalb der europäischen Sprachen sind die Unterschiede allerdings eher im Gebrauch und abhängig vom soziokulturellen Kontext, wie ich weiter unten für Deutsch und Englisch in der politischen Sprache zeigen werde.

Redestatus durch ich und wir

In der unterschiedlichen Verantwortungszuschreibung für Sprechakte zu ich und wir lässt sich ein Mechanismus erkennen, den Goffman (2005) „Produktionsformat“ nennt. Er führt diesen Ausdruck ein, um das Alltagsverständnis von Autorschaft zu dekonstruieren: Nicht jeder Sprecher ist Autor der Worte, die er äußert. Wir wissen, dass Redner oft Texte verlauten lassen, die sie nicht selbst verfasst haben. Zu unterscheiden von der eigentlichen Autorschaft der Worte ist aber auch die Urheberschaft der Idee oder der sprachlichen Handlung: Urheber der Idee und verantwortlich für deren Konsequenzen können auch politische Gruppen sein, in deren Auftrag die Sprecher:in agiert. So sprechen Vertreter:innen von Parteien oft im Auftrag ihrer Partei, und Regierungsmitglieder oft im Auftrag der Regierung, der Partei oder beider. Und natürlich sprechen politische Vertreter auch stellvertretend für ihre Wähler:innen. Diese Urheberschaft in der Gruppe kann dann als wir ausgedrückt werden.

Da Personalpronomen sowohl textintern als auch auf die Situation verweisen, kann wir in dieser Situation in unterschiedlichem Maße mehrdeutig sein. Wenn es eine Wiederaufnahme eines vorhergehenden Referenten ist, kann das Pronomen eine eindeutige Referenz haben:

Ministerin: Das Kabinett hat dieses Problem gestern diskutiert, und wir haben gemeinsam entschieden, den Vorschlag der Opposition zu übernehmen.

Hier ist die Referenz auf die Gruppen eindeutig, und die Ministerin, die diesen Satz äußert, schreibt der Gruppe die Verantwortung für die Entscheidung zu. Oft ist jedoch das wir nicht in der textuellen Referenzkette verankert, und muss durch die Hörer:in aus dem Kontext erschlossen werden.

Das Erschließen der Referenz von wir in der nicht-medialen Alltagskommunikation ist meist einfach, da der Adressatenkreis räumlich und zeitlich ko-präsent ist. Die Interagierenden können sich auf einen gemeinsamen Kontext berufen, den sie auch durch Gesten aktualisieren können. Oft ist in der direkten Gesprächssituation auch das (institutionelle) Machtgefüge klar.

In der medial vermittelten politischen Kommunikation sind Texte jedoch in der Regel mehrfach adressiert: Sprecher:innen auf Parteitagen sprechen Delegierte im Raum an, aber auch Zuhörer, die Ausschnitte des Textes in der medialen Weiterverwertung durch Zeitungen, Fernsehnachrichten oder in sozialen Medien konsumieren. Die Referenz von wir bleibt daher vage – eine Tatsache, die als leistungsfähiger Mechanismus strategisch eingesetzt werden kann, um Unterschiede in der Gruppe der Hörer zu minimieren, so dass die Hörerschaft sich als homogene Gruppe wahrnimmt: Positive Nachrichten werden hierbei als an die vom Hörer imaginierte Gruppe gerichtet interpretiert, negative Nachrichten hingegen an Nicht-Mitglieder (vgl. Fetzer 2014). In dialogischen Situationen wie Interviews ist die Lage noch komplexer, da hier die Kontexte zwischen den Gesprächspartner konstruiert werden, und Politiker:innen oft zwischen verschiedenen Redestatus wechseln, um eine direkte Antwort zu vermeiden.

Beispiele

(1) Verantwortungszuschreibung im Sommerinterview

Im folgenden Ausschnitt aus dem ARD Sommerinterview vom 8. August 2021, etwa eineinhalb Monate vor der Bundestagswahl vom 26. September 2021, interviewt der Fernsehjournalist Matthias Deiß den AfD-Ko-Vorsitzenden Tino Chrupalla. Deiß befragt Chrupalla über seine Position als Parteivorsitzender zu einem möglichen Parteiausschluss von Matthias Helferich, der durch radikale Äußerungen bekannt wurde.

CHRUPALLA: Und zwar hat der Bundesvorstand sich einstimmig für Parteiordnungsmaßnahmen ausgesprochen, und zwar sehr harte. Herr Helferich wird äh seines Amtes enthoben als stellvertretender (.2) Landesvorsitzender NRW und wird auch eine Ämtersperre auferlegt. Das ist das maximale und mit das härteste, was das Parteienrecht auch hergibt. Das haben wir einstimmig mit den Stimmen auch von Herrn Meuthen beschlossen.

DEIß: Einstm äh härteste wäre ein Parteiausschlussverfahren. Da gab es wie gesagt ne Enthaltung von Ihnen. Jetzt (.2) kann man sagen, in so einer entscheidenden Abstimmung, wenn es um die klare Abgrenzung nochmal geht, dann läuft sowas ohne äh in der AfD ohne Positionierung des Parteivorsitzenden ab.

CHRUPALLA: Nochmal, es ist eine Mehrheitsentscheidung des gesamten Bundesvorstandes, demich vorstehe und demich angehöre. Wir sind 12 Personen und die 12 Personen haben sich einheitlich für ein (.2) für Parteiordnungsmaßnahmen ausgesprochen.

DEIß: Jetzt wissen wir morgen könnte der Bundesvorstand kommt der zusammen, möglicherweise noch mal abstimmen würden Sie in diesem Fall bei Ihrer Enthaltung bleiben? Oder würden Sie sogar gegen die Einleitung eines Par… Ausschlussverfahrens stimmen in diesem Fall?

CHRUPALLA: Wie gesagt, wirhaben entschieden im Bundesvorstand und das rest der restliche Tatbestand sind innerparteiliche Angelegenheit. (Tagesschau 2021: 22:11-23:24)

In diesem Ausschnitt ist die Referenz des von Chrupalla verwendeten wir eindeutig: Es wird durch den Kontext deutlich, dass der Bundesvorstand der AfD gemeint ist. Strategisch ist es hier so eingesetzt, dass die Gruppe als verantwortlich gesetzt wird, die Gruppe auch als homogene Einheit konstruiert, und damit und Geschlossenheit inszeniert wird. Chrupalla spricht hier bewusst als Vertreter des Parteivorstandes, der durch das wir als Urheber der Entscheidung gekennzeichnet wird. Chrupalla weicht der Frage strategisch aus, denn gefragt wurde nach der individuellen Verantwortung und Position des Parteivorsitzenden. Eine subtile Strategie ist dem ganzen allerdings vorangestellt: Die Worte „Das haben wir einstimmig mit den Stimmen auch von Herrn Meuthen beschlossen“ erlauben eine Lesart, die gleichzeitig Einigkeit suggeriert, und als exklusives wir gelesen Meuthen von der Einheit ausschließt. Die Ambiguität erlaubt hier Einheit und Abgrenzung in einer Formulierung.

(2) Regierungserklärung – Das inszenierte ,nationale wir‘

In seiner Regierungserklärung zum Krieg in der Ukraine vom 27. Februar 2022 spricht Bundeskanzler Olaf Scholz bewusst zu den Parlamentariern und zu den Bürgern, indem er seine Rede mit Sehr geehrte Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! eröffnet – nicht notwendigerweise eine übliche Anrede, denn bereits die meisten folgenden Sprecher:innen in der Debatte, mit Ausnahme der Außenministerin Annalena Baerbock, wählten diese Eröffnung nicht und beschränkten sich auf Sehr geehrte Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen!.

Liest man die Rede des Kanzlers in seiner Gänze, findet sich 84-mal wir, und nur 19-mal ich als Selbstreferenz. Zwei große Wechsel werden im Redestatus deutlich: Die Rede beginnt, nach einer abstrakten Behauptung einer Zeitenwende, ohne eine klare Identifikation des erkennenden Subjekts, des Urhebers der Analyse, mit einem ich, das zum inklusiven wir übergeht:

Ich weiß genau, welche Fragen sich die Bürgerinnen und Bürger in diesen Tagen abends am Küchentisch stellen, welche Sorgen sie umtreiben angesichts der furchtbaren Nachrichten aus dem Krieg. Viele von uns haben noch die Erzählungen unserer Eltern oder Großeltern im Ohr vom Krieg, und für die Jüngeren ist es kaum fassbar: Krieg in Europa. Viele von ihnen verleihen ihrem Entsetzen Ausdruck – überall im Land, auch hier in Berlin.

Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet: Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf, ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts, oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen. (Scholz 2022)

Scholz spricht als Bundeskanzler, der die Sorgen der Menschen kennt (ich weiß genau), und geht scheinbar nahtlos zum wir im folgenden Absatz über. Und obwohl dieses wir in seiner Referenz nicht eindeutig ist, lässt es sich durch den Kontext der Ansprache Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger disambiguieren: Scholz inszeniert sich hier als Bürger und Bundeskanzler im Namen der Bürger:innen des Landes, und schlägt eine gemeinsame Interpretation der Kriegssituation als Zeitenwende vor.

Im weiteren Verlauf des Textes findet eine erneute Veränderung des Redestatus statt, da dort das wir, weiterhin vage, dennoch einer Verschiebung unterliegt, denn Scholz spricht von den Aktivitäten der Bundesregierung:

Gemeinsam mit den EU-Staats- und -Regierungschefs haben wir ein Sanktionspaket von bisher unbekanntem Ausmaß verabschiedet. Wir schneiden russische Banken und Staatsunternehmen von der Finanzierung ab. (Scholz 2022)

Die Rede kehrt allerdings zum metaphorischen wir, das alle Bürger verkörpert, zurück und schließt mit einem emphatischen Wir werden es verteidigen. Hier wird auf eine etablierte Funktion zurückgegriffen, die durch das wir rhetorisch Homogenität inszeniert, und in diesem Falle Konsens suggeriert und offensichtliche Spannungen in der politischen Debatte ignoriert.

(3) Unterschiede in der politischen Kultur

Anhand einer weiteren Textsorte lässt sich zeigen, wie die politisch-kulturellen Unterschiede in Parteistrukturen, Parteitagen und Vorstellungen von Parteiführung strategisch zu einem unterschiedlichen Gebrauch von ich und wir führt. Kranert (2017) vergleicht hierzu Parteitagsreden von Gerhard Schröder und Tony Blair zwischen 1994 und 2007. In Deutschland wird der Parteivorsitzende vom Bundesparteitag einer Partei gewählt, dies ist im Parteigesetz festgeschrieben. Dass dies keine Formalität ist, wurde während des Bundesparteitages der SPD 1995 deutlich, als der Parteivorsitzende Rudolf Scharping entgegen der Erwartung vieler unter anderem aufgrund einer starken Rede seines Kontrahenten Oskar Lafontaine gegen diesen verlor. In Großbritannien hingegen sind die Strukturen innerparteilicher Demokratie nicht gesetzlich vorgeschrieben, und die Labour Party unter Tony Blair wählte ihren Vorsitzenden durch eine Wahlkommission unabhängig vom Parteitag. Daher unterscheiden sich die Kontexte der Reden der Parteivorsitzenden erheblich.

Dies schlägt sich auch in den Unterschieden der Konstruktion des Redestatus nieder, die im Gebrauch von ich/I und wir/we deutlich werden: Blair hat eine klare Präferenz für die erste Person, er spricht als der gewählte Vorsitzende, und übernimmt persönlich die Verantwortung auch für programmatische Entscheidungen und Sprechakte des Versprechens, wie im folgenden Beispiel:

I vow that we will have increased the proportion of our national income we spend on education. (Blair 1996: 86)

Diese stärkere Personalisierung zeigt sich auch quantitativ: Blair verwendet zum Teil zu über 50 % von allen pronominalen Selbstreferenzen die ich-Form, während Schröder selbst als Bundeskanzler im Oktober 1998 diese nur zu 32 % verwendet, und hauptsächlich mit Hilfe des exklusiven Gruppen-wir im Namen der Partei spricht (vgl. Kranert 2017). Dies kann auch als Kontexteffekt der politischen Kultur interpretiert werden: Politikwissenschaftler:innen beschreiben die britische politische Kultur als stärker präsidentiell (vgl. Poguntke und Webb 2005), der politischen Kultur der Bundesrepublik hingegen wird eine stärkere Parteiendominanz zugeschrieben (vgl. Abromeit und Stoiber 2006).

Literatur

Zum Weiterlesen

- Haid, Janett (2018): Das politische Wir – Eine semantisch-pragmatische Analyse zur Verwendung der ersten Person Plural in öffentlichen Reden von nord- und lateinamerikanischen Politikern. In: Zeitschrift für Diskursforschung. 3. Beiheft. (Kon-)Texte des Politischen, S. 178–210.

- Kranert, Michael (2017): ‘Today I offer you, and we offer the country a new vision’. In: Discourse & Society, Heft 2, Jg. 28, S. 182–203.

Zitierte Literatur und Belege

- Abromeit, Heidrun; Stoiber, Michael (2006): Demokratien im Vergleich. Wiesbaden: VS.

- Blair, Tony (1996): Leader’s speech, Blackpool 1996. In: The Labour Party (Hrsg.): The Labour Party conference Verbatim report. London: Labour Party, S. 80–87. Online unter: http://www.britishpoliticalspeech.org/speech-archive.htm?speech=202 ; Zugriff: 02.02.2022.

- Bühler, Karl (1965): Sprachtheorie: Die Darstellungsfunktion der Sprache. Stuttgart: Gustav Fischer.

- Burkhardt, Armin (2003): Das Parlament und seine Sprache. Tübingen: Niemeyer.

- Fetzer, Anita (2014): Judge us on what we do. In: Pavlidou, Theodossia (Hrsg.): Constructing collectivity. „we“ across languages and contexts. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, S. 331–350.

- Goffman, Erving (2005): Rede-Weisen: Formen der Kommunikation in sozialen Situationen. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft.

- Haase, Martin (2015): „Nebelsprech“ – Sprechen in der parlamentarischen Demokratie. In: Linguistik Online, Heft 4, Jg. 73., S. 75–87.

- Haid, Janett (2018): Das politische Wir – Eine semantisch-pragmatische Analyse zur Verwendung der ersten Person Plural in öffentlichen Reden von nord- und lateinamerikanischen Politikern. In: Zeitschrift für Diskursforschung. 3. Beiheft. (Kon-)Texte des Politischen, S. 178–210.

- Helmbrecht, Johannes (2002): Grammar and function of we. In: Duszak, Anna: Us and others. Social identities across languages, discourses and cultures. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Pub., S. 31–49.

- Kranert, Michael (2017): ‘Today I offer you, and we offer the country a new vision’. In: Discourse & Society, Heft 2, Jg. 28, S.182–203.

- Poguntke, Thomas; Webb, Paul (2005): The Presidentialization of Politics in Democratic Societies. In: Poguntke, Thomas; Webb, Paul: The Presidentialization of Politics. A Comparative Study of Modern Democracies. Oxford; New York: Oxford University Press, S. 1–25.

- Scholz, Olaf (2022): Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz am 27. Februar 2022. Die Bundesregierung. Online unter: https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/regierungserklaerung-von-bundeskanzler-olaf-scholz-am-27-februar-2022-2008356 ; Zugriff: 11.07.2022.

- Tagesschau (2021): Sommerinterview Tino Chrupalla. Bericht aus Berlin. Online unter: https://www.youtube.com/watch?v=1BZHc5StAsQ ; Zugriff: 06.02.2023.

Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: Schema: Inklusives wir, ego-identisches wir, exklusives wir. Quelle: Burkhardt, Armin (2003): Das Parlament und seine Sprache. Tübingen: Niemeyer, S. 411.

Zitiervorschlag

Kranert, Michael (2023): Wir. In: Diskursmonitor. Glossar zur strategischen Kommunikation in öffentlichen Diskursen. Hg. von der Forschungsgruppe Diskursmonitor und Diskursintervention. Veröffentlicht am 07.02.2023. Online unter: https://diskursmonitor.de/glossar/wir.

DiskursGlossar

Grundbegriffe

Begriffsgeschichte

Die Begriffsgeschichte lässt sich allgemein als eine historische Methode beschreiben, die den zeitlichen Wandel der Bedeutungen von bestimmten Ausdrücken untersucht. Da einzelne Worte nie isoliert begegnen und ihre jeweiligen Bedeutungen erst im Kontext größerer sprachlicher Zusammenhänge oder semantischer Felder greifbar werden, verbindet sie sich flexibel mit anderen Methoden historischer Semantik, wie etwa der Diskursgeschichte, der Argumentationsgeschichte oder der Metaphernforschung (Metaphorologie).

Diskurssemantische Verschiebung

Mit dem Begriff der diskurssemantischen Verschiebung wird in der Diskursforschung ein Wandel in der öffentlichen Sprache und Kommunikation verstanden, der auf mittel- oder län-gerfristige Veränderung des Denkens, Handelns und/oder Fühlens größerer Gesellschafts-gruppen hinweist.

Domäne

Der Begriff der Domäne ist aus der soziologisch orientierten Sprachforschung in die Diskursforschung übernommen worden. Hier wird der Begriff dafür verwendet, um Muster im Sprachgebrauch und kollektiven Denken von sozialen Gruppen nach situationsübergreifenden Tätigkeitsbereichen zu sortieren.

Positionieren

Positionieren ist Grundbestandteil menschlicher Kommunikation. Wann immer wir miteinander interagieren und kommunizieren, bringen wir uns selbst, andere und die Objekte, über die wir sprechen, in bestimmte Relationen zueinander.

Deutungsmuster

Unter einem Deutungsmuster wird die problem- und lösungsbezogene Interpretation gesellschaftlicher und politischer Tatbestände verstanden, die Aussicht auf Akzeptanz in sozialen Gruppen hat. Der Begriff des Deutungsmusters hat Ähnlichkeit mit den Begriffen der Theorie und Ideologie. Meist werden gesellschaftlich verbreitete Leitdeutungen, die oft mit Schlagwörtern und Argumentationsmustern einhergehen (wie Globalisierung, Kapitalismus, Leistungsgesellschaft, Chancengleichheit etc.) als Beispiele für Deutungsmuster genannt.

Sinnformel

‚Wer sind wir? Woher kommen, wo stehen und wohin gehen wir? Wozu leben wir?‘ Auf diese und ähnliche existentielle Fragen geben Sinnformeln kondensierte Antworten, die in privaten wie sozialen Situationen Halt und Argumenten in politischen und medialen Debatten einen sicheren Unterbau geben können.

Praktik

Eine Praktik ist ein spezifisches, situativ vollzogenes und sinnhaftes Bündel von körperlichen Verhaltensweisen, an dem mehrere Menschen und Dinge beteiligt sein können (z. B. Seufzen, um Frust auszudrücken, oder einen Beschwerdebrief schreiben, Fußballspielen).

Kontextualisieren

Kontextualisieren wird im allgemeineren bildungssprachlichen Begriffsgebrauch verwendet, um das Einordnen von etwas oder jemandem in einen bestimmten Zusammenhang zu bezeichnen.

Narrativ

Mit der diskursanalytischen Kategorie des Narrativs werden Vorstellungen von komplexen Denk- und Handlungsstrukturen erfasst. Narrative in diesem Sinne gehören wie Schlagwörter, Metaphern und Topoi zu den Grundkategorien der Analyse von Diskursen.

Argumentation

Argumentation bezeichnet jene sprachliche Tätigkeit, in der man sich mithilfe von Gründen darum bemüht, die Richtigkeit einer Antwort auf eine bestimmte Frage zu erweisen. Das kann in ganz verschiedenen Situationen und Bereichen nötig sein, namentlich um eine poli-tische, wissenschaftliche, rechtliche, unternehmerische oder private Angelegenheit zu klären.

Techniken

AI-Washing/KI-Washing

Unter AI-Washing ist die Praxis von Unternehmen oder Organisationen zu verstehen, Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle mit dem Etikett „Künstliche Intelligenz“ (KI bzw. „Artificial Intelligence“ (AI)) zu versehen, obwohl deren tatsächlicher Einsatz von KI-Technologien entweder stark übertrieben, nur marginal vorhanden oder überhaupt nicht gegeben ist.

Dogwhistle

Unter Dogwhistle wird in Teilen der Forschung eine doppeldeutige Äußerung verstanden, die eine offene und eine verdeckte Botschaft an jeweils eine Zuhörerschaft kommuniziert.

Boykottaufruf

Der Boykottaufruf ist eine Maßnahme, die darauf abzielt, ein Ziel, also meist eine Verhaltensänderung des Boykottierten, hervorzurufen, indem zu einem Abbruch etwa der wirtschaftlichen oder sozialen Beziehungen zu diesem aufgefordert wird.

Tabuisieren

Das Wort Tabuisierung bezeichnet die Praxis, etwas Unerwünschtes, Anstößiges oder Peinliches unsichtbar zu machen oder als nicht akzeptabel zu markieren. Das Tabuisierte gilt dann moralisch als unsagbar, unzeigbar oder unmachbar.

Aus dem Zusammenhang reißen

Das Aus-dem-Zusammenhang-Reißen gehört in den Funktionskreis der Redewiedergabe bzw. der Wiedergabe kommunikativer Ereignisse. Es kann (1) als intentionale argumentativ-polemische Strategie für ganz unterschiedliche diskursive Zielsetzungen von Akteuren genutzt werden, oder (2) es kann SprecherInnen und SchreiberInnen in unbeabsichtigter, fehlerhafter Weise unterlaufen.

Lobbying

Lobbying ist eine Form strategischer Kommunikation, die sich primär an Akteure in der Politik richtet. Beim Lobbying wird ein Bündel von kommunikativen Tätigkeiten mit dem Ziel eingesetzt, die Entscheidungen von Personen mit politischem Mandat oder den Entstehungsprozess von neuen Gesetzestexten interessengeleitet zu beeinflussen.

Karten

Karten dienen dazu, Raumausschnitte im Hinblick auf ausgewählte Charakteristika so darzustellen, dass die Informationen unmittelbar in ihrem Zusammenhang erfasst und gut kommuniziert werden können. Dazu ist es notwendig, Daten und Darstellungsweisen auszuwählen und komplexe und oft umkämpfte Prozesse der Wirklichkeit in einfachen Darstellungen zu fixieren.

Pressemitteilung

Pressemitteilungen sind standardisierte Mitteilungen von Organisationen, die sich an Journalist:innen und andere Multiplikator:innen richten. Sie dienen der offiziellen und zitierfähigen Informationsweitergabe und übernehmen zugleich strategische Funktionen in der öffentlichen Kommunikation und Meinungssteuerung.

Shitstorm

Der Begriff Shitstorm beschreibt eine relativ junge Diskurskonstellation, die seit den 2010er Jahren an Bedeutung gewonnen hat und gemeinhin als Online-Wutausbruch bezeichnet wer-den kann.

Tarnschrift

Als Tarnschrift bezeichnet man unter den Bedingungen von Zensur und Verfolgungsrisiko veröffentliche Texte, die insbesondere in der strategischen Kommunikation des NS-Widerstands eine zentrale Rolle spielten.

Schlagwörter

Brückentechnologie

Ganz allgemein wird unter dem Schlagwort der Brückentechnologie sowohl in den öffentlichen Medien als auch in technisch und wirtschaftlich dominierten Kontexten eine Technologie verstanden, die zeitlich befristet eingesetzt werden soll, bevor in Zukunft der Übergang zu einer als sinnvoller eingeschätzten anderen Technologie möglich ist.

Deindustrialisierung

Der Ausdruck Deindustrialisierung (auch De-Industrialisierung oder als Verb deindustrialisieren) beschreibt im öffentlichen Sprachgebrauch eine negativ bewertete Form des Strukturwandels durch Rückgang von produzierendem Gewerbe.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit als ein Schlagwort des öffentlichen Diskurses bezieht sich ganz allgemein auf einen ressourcenschonenderen Umgang mit dem, was uns Menschen der Planet Erde bietet, mit dem Ziel, dass auch nachfolgende Generationen noch die Möglichkeit haben, ähnlich gut zu leben wie wir heute (Generationengerechtigkeit).

Echokammer

Der Begriff der Echokammer steht in seiner heutigen Verwendung vor allem im Zusammenhang mit der Nutzung Sozialer Medien. Er verweist metaphorisch auf einen digitalen Kommunikations- und Resonanzraum, in dem Mediennutzer*innen lediglich Inhalten begegnen, die ihre eigenen, bereits bestehenden Ansichten bestätigen, während abweichende Perspektiven und Meinungen ausgeblendet bzw. abgelehnt werden.

Relativieren

Der Ausdruck relativieren besitzt zwei zentrale Bedeutungsvarianten: In bildungssprachlichen und wissenschaftlichen Kontexten bezeichnet er eine analytische Praxis, bei der Aussagen, Begriffe oder Phänomene durch Bezugnahme auf andere Sachverhalte eingeordnet, differen-ziert und in ihrer Geltung präzisiert werden.

Massendemokratie

Geprägt wurde der Begriff Massendemokratie im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts von völkisch-konservativen Akteuren (prominent darunter Carl Schmitt 1926). Der Ausdruck Masse hatte damals bei den bürgerlichen Eliten eine rundum bedrohliche Assoziation.

Social Bots

Als Social Bots werden Computerprogramme bezeichnet, die in der Lage sind, in sozialen Medien Kommunikation menschlicher Nutzer*innen (teilweise) automatisiert nachzuahmen.

Kriegsmüdigkeit

Der Ausdruck Kriegsmüdigkeit bezeichnet die emotionale und physische Erschöpfung von Menschen, die einen Krieg erleben, sowie die gesellschaftliche und politische Ermüdung angesichts langanhaltender Konflikte. Er beschreibt den sinkenden Kampfeswillen bei Kriegsparteien und heute wird er auch für das wachsende Desinteresse an Kriegsthemen in Medien und Öffentlichkeit genutzt.

Woke

Der Ausdruck woke stammt aus dem afroamerikanischen Englisch und bezeichnete dort zunächst den Bewusstseinszustand der Aufgeklärtheit über die Verbreitung von rassistischen Vorurteilen und Diskriminierung unter Angehörigen ethnischer Minderheiten.

Identität

Unter Identität versteht man allgemein die Summe von Merkmalen, die Individuen oder sozialen Kollektiven – etwa Nationen, Organisationen oder sozialen Gruppen – als charakteristisch oder gar als angeboren zugeordnet werden.

Verschiebungen

Dehumanisierung

Mit Dehumanisierung bzw. Anthropomorphisierung werden solche kommunikativen Techniken und Praktiken bezeichnet, die Personen, Sachverhalten oder Gegenständen menschliche Eigenschaften ab- bzw. zusprechen. Dehumanisierung und Anthropomorphisierung können sowohl durch sprachliche Mittel als auch durch andere, z. B. bildliche, Zeichen vollzogen werden.

Kriminalisierung

Kriminalität meint ein Verhalten, das gegen ein Gesetz verstößt. Folglich bedeutet Kriminalisierung im engeren Sinne den Vorgang, durch den Verhalten ungesetzlich gemacht wird – indem Gesetze geschaffen werden.

Versicherheitlichung

In akademischen Kontexten wird Versicherheitlichung in Abgrenzung zu einem naiv-realistischen Sicherheitsverständnis verwendet. Dieses betrachtet Sicherheit als einen universell erstrebenswerten und objektiv feststellbaren Zustand, dessen Abwesenheit auf das Handeln von Akteuren zurückzuführen ist, die feindselig, kriminell, unverantwortlich oder zumindest fahrlässig agieren.

Ökonomisierung

Ökonomisierung wird in gegenwärtigen Diskursen in der Regel zur Bezeichnung von Prozessen verwendet, in denen die spezifisch wirtschaftlichen Funktions-Elemente wie Markt, Wettbewerb/Konkurrenz, Kosten-Nutzen-Kalküle, Effizienz, Gewinnorientierung in Bereiche übertragen werden, die zuvor teilweise oder ganz nach anderen Leitkriterien ausgerichtet waren

Moralisierung

Moralisierung verlagert Macht- und Interessenkonflikte in die Sphäre der Kommunikation von Achtung / Missachtung. Sie reduziert Ambivalenz zugunsten einer Polarisierung von gut und böse.

Konstellationen

Krise

Krise ist vom Wort mit fachsprachlicher Bedeutung zur Zeitdiagnose und einem zentralen Begriff der öffentlich-politischen Kommunikation geworden. Der öffentlich-politische Krisenbegriff ist dabei – unabhängig vom Gegenstand der Krise – in eine krisendiskurstypische Konstellation zur Begründung von krisenüberwindenden Handlungen eingebettet.

Partizipatorischer Diskurs

Partizipation ist mittlerweile von der Forderung benachteiligter Personen und Gruppen nach mehr Beteiligung in der demokratischen Gesellschaft zu einem Begriff der Institutionen selbst geworden: Kein Programm, keine Bewilligung mehr, ohne dass bestimmte Gruppen oder Personen dazu aufgefordert werden, für (mehr) Partizipation zu sorgen.

Skandal

Die Diskurskonstellation des Skandals zeichnet sich durch eine in den Medien aufgegriffene (bzw. durch sie erst hervorgerufene) empörte Reaktion eines erheblichen Teils der Bevölkerung auf einen tatsächlichen oder vermeintlichen Missstand aus. Die schuldhafte Verursachung dieses Missstandes wird dabei einem gesellschaftlichen Akteur zugeschrieben, dessen Handeln als ‚unmoralisch‘ gedeutet wird.

DiskursReview

Review-Artikel

„Stadtbild“ – Eine gedankliche Chiffre im politischen Diskurs

Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte, und wiederholte, er habe gar nichts zurückzunehmen und wolle an dieser Politik festhalten

Musk, Zuckerberg, Döpfner – Wie digitale Monopole die Demokratie bedrohen und wie könnte eine demokratische Alternative dazu aussehen?

Die Tech-Milliardäre Musk (Tesla, X,xAI) Zuckerberg (Meta), Bezos (Amazon) oder Pichai (Alphabet) sind nicht Spielball der Märkte, sondern umgekehrt sind die Märkte Spielball der Tech-Oligopolisten geworden.

Beobachtung zum Begriff „Diplomatie“ beim Thema Ukraine im Europäischen Parlament

Von EU-Vertretern waren zur Ukraine seit 2022 vor allem Aussagen zu hören, die sich unter dem Motto „as long as it takes“ beziehungsweise „so lange wie nötig“ für die Erweiterung der militärischen Ausstattung und der Verlängerung des Krieges aussprachen. Vorschläge oder Vorstöße auf dem Gebiet der „Diplomatie“ im Sinne von ‚Verhandeln (mit Worten) zwischen Konfliktparteien‘ gab es dagegen wenige, obwohl die klare Mehrheit von Kriegen mit Diplomatie beendet wurden (vgl. z.B. Wallensteen 2015: 142)

Die Macht der Worte 4/4: So geht kultivierter Streit

DiskursReview Die Macht der Worte (4/4):So geht kultivierter Streit Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 3/4: Sprachliche Denkschablonen

DiskursReview Die Macht der Worte (3/4):Sprachliche Denkschablonen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 2/4: Freund-Feind-Begriffe

DiskursReview Die Macht der Worte (2/4): Freund-Feind-Begriffe Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 1/4: Wörter als Waffen

DiskursReviewDie Macht der Worte (1/4): Wörter als Waffen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 / 06.03.2025...

Relativieren – kontextualisieren – differenzieren

Die drei Handlungsverben relativieren, kontextualisieren, differenzieren haben gemein, dass sie sowohl in Fachdiskursen als auch im mediopolitischen Interdiskurs gebraucht werden. In Fachdiskursen stehen sie unter anderem für Praktiken, die das Kerngeschäft wissenschaftlichen Arbeitens ausmachen: analytische Gegenstände miteinander in Beziehung zu setzen, einzuordnen, zu typisieren und zugleich Unterschiede zu erkennen und zu benennen.

Wehrhafte Demokratie: Vom Wirtschaftskrieg zur Kriegswirtschaft

Weitgehend ohne Öffentlichkeit und situiert in rechtlichen Grauzonen findet derzeit die Militarisierung der ursprünglich als „Friedensprojekt“ gedachten EU statt.

Tagung 2025: „Das geht zu weit!“ Sprachlich-kommunikative Strategien der Legitimierung und Delegitimierung von Protest in öffentlichen, medialen und politischen Diskursen

„Das geht zu weit!“ Sprachlich-kommunikative Strategien der Legitimierung undDelegitimierung von Protest in öffentlichen, medialen und politischen Diskursen Tagung der Forschungsgruppe Diskursmonitor Tagung: 04. bis 5. Juni 2025 | Ort: Freie Universität Berlin...