DiskursGlossar

Tarnschrift

Kategorie: Techniken

Verwandte Ausdrücke: Verkleidete Literatur, Verbotene Literatur, klandestine Literatur, Tarnen, Verbergen, Verschlüsseln, Steganographie

Siehe auch: Zensur, Mediale Kontrolle, Guerillakommunikation, Flugblatt, Gegenrede/Counter Speech, Ideologie, Ironie, Macht, Politische Kommunikation, Protest, Sagbarkeit, Sprachpolitik/Sprachenpolitik

Autoren: Benjamin Bäumer; Friedrich Markewitz

Version: 1.0 / Datum: 21.10.2025

Kurzzusammenfassung

Als Tarnschrift bezeichnet man unter den Bedingungen von Zensur und Verfolgungsrisiko veröffentliche Texte, die insbesondere in der strategischen Kommunikation des NS-Widerstands eine zentrale Rolle spielten. Wenngleich es zahlreiche Variationen gibt, so folgen Tarnschriften prototypisch doch einem Zwei-Text-Aufbau: Ein augenscheinlich erlaubter Tarntext (etwa reale Verlagsumschläge oder Werbung) verdeckt einen inhaltlich verbotenen Text (z. B. Reden, Aufrufe, Denkschriften, Anleitungen). Somit sahen Tarnschriften äußerlich wie vom Nationalsozialismus geduldete, da (politisch) unverdächtige Texte aus, öffnete man sie aber und blätterte weiter, fand man etwa Schriften des kommunistischen, sozialistischen und sozialdemokratischen Widerstands vor.

Historisch schließt die Praktik der Tarnschrift an eine reiche literarische wie politische Tradition des Tarnens, Verschlüsselns und Verbergens von Kommunikation an und erscheint bis in die Gegenwart vor allem dort, wo (öffentliche) Kommunikation politischer Zensur und Kontrolle ausgesetzt ist. Heute finden sich neue Variationen der Tarnschrift in internetbasierten Formaten wieder, etwa wenn politische Botschaften auf sozialen Medien in scheinbar unpolitischen Formaten (z. B. Lifestyle-Ratgebern, Tutorials) versteckt werden. Ziel ist die Umgehung manueller und algorithmenbasierter Inhaltsmoderation, bei gleichzeitiger Ausnutzung empfehlungsbasierter Sichtbarkeitslogiken und Absicherung gegen mögliche Sanktionen.

Eine Sonderstellung nimmt Steganografie ein, bei der etwa bildhafte Zeichen in anderen Bildern dauerhaft versteckt, aber mit computergestützten Verfahren sichtbar gemacht werden können.

Erweiterte Begriffsklärung

Das Camouflieren von Inhalten aus gesellschaftlichen, sozialen, kulturellen, aber auch politischen (vgl. Schröter 2008: 111) Gründen hat eine lange Tradition. Insbesondere in Zeiten von Unterdrückung und Diktatur kommt den verschiedensten Formen des Verbergens eine zentrale Rolle zu (vgl. Perennec 2008: 72). Aus historischer Perspektive erscheinen Verschlüsselungen, Verbergungen und Camouflage oft als Reaktion auf drohende sowie vollzogene Zensur. Textkommunikationen, die gegen vom herrschenden Diskurs aufgestellte Regeln verstießen, waren „von Zensur, Verbot oder Verbrennung bedroht, die Verfasser hatten mit Gefängnis, Folter und Tod zu rechnen“ (Schütz 1990: 13). Dergestalt gehören viele, wenn nicht die meisten camouflierenden Texte dem Genre der verbotenen Texte an. Um gesellschaftliche, soziale, kulturelle oder politische Verbote zu umgehen, wird zu Veruneindeutigkeitsstrategien (vgl. dazu Völker/Spieß 2022 sowie bezogen auf Tarnschriften Markewitz 2022) gegriffen oder werden Texte getarnt, um Zensoren zu entgehen. Damit sind solche Texte von denen zu unterscheiden, denen aufgrund esoterischer Annahmen verborgene Inhalte zugeschrieben werden – z. B. wenn man annimmt, dass Platon in seinen Dialogen Hinweise auf eine schriftlich nie realisierte, ‚ungeschriebene Lehre‘ versteckt habe, die nur von kundigen Leser*innen erkannt werden könne und eine Art Anleitung zum eigenen Philosophieren enthalte (vgl. Ferber 2007). Entscheidend ist: Produzent*innen camouflierter Texte hätten ihre Kommunikate unter anderen Bedingungen ohne Tarnung, Verschlüsselung oder Verbergung veröffentlicht, können es aber, z. B. aufgrund der Gefahr für die eigene Person, nicht und nutzen Strategien des Tarnens, um ihre Texte trotzdem dem Diskurs zukommen zu lassen.

Als „moderne Sonderentwicklung der ‚Verkleideten Literatur‘“ (Gittig 1972: 11–12) waren Tarnschriften im Nationalsozialismus ein so konstitutives wie unsicheres Medium der kommunistischen, sozialistischen sowie sozialdemokratischen Aufklärungs- und Propagandaarbeit (vgl. Gittig 1972: 52). Ihre zentrale Funktion „war das camouflierende Einschleusen widerständischer Inhalte und damit epistemischer wie normativer gegendiskursiver Perspektiven und Positionen“ (Markewitz 2022: 579). Tarnschriften bzw. genauer gesagt die durch sie getarnten Texte – dahingehend war die Funktion der Tarntexte im NS auf genau das beschränkt: zu tarnen – dienten der Anleitung zur Organisation von Widerstand. Dazu zählte in erster Linie die Aufklärung über die Herrschaftsbedingungen und Verbrechen des Hitlerregimes, das Informieren über andere Widerständler*innen und deren Aktionen und zuletzt die Bewahrung eines kulturellen Erbes vor der Revision durch den NS (vgl. Gittig 1972: 17): „[Tarnschriften] lassen sich als umfassender widerstandsdiskursiver Gegenentwurf zur NS-Ideologie und zum epistemischen Welt- wie ethisch-moralischen Normverständnis des NS-Diskurses verstehen“ (Markewitz 2022: 579). Von Seiten des herrschenden NS-Diskurses wurde auf diese Schriften mit Gegenstrategien wie Kriminalisierung, Verboten sowie hohen Strafen (vgl. Gittig 1972: 12) reagiert, die aber wenig verfingen, stieg doch die Zahl der Veröffentlichung über die Jahre ständig an (vgl. Gittig 1972: 35–38). Damit gehört diese Widerstandsgattung, zusammen mit anderen Kommunikaten wie dem Flugblatt, der Denkschrift oder Rede, zu den wichtigsten Formen der massenhaften textkommunikativen im Widerstand gegen das ‚Dritte Reich‘.

Der Kommunikationsraum des ‚Dritten Reiches‘ kann mit Fug und Recht als diskursiver „Kampfplatz“ (Bauer 1990: 10) konzeptualisiert werden. Die Restriktivität dieses Kommunikationsraums – dass „man im Dritten Reich nicht sagen, schreiben und drucken, oft nicht einmal denken durfte, was man wollte“ (Bauer 1990: 27) – war sein zentrales Charakteristikum. Unter diesen kommunikativen Voraussetzungen waren es besonders die Texte aus der Feder bestimmter Akteursgruppen, die eine Tarnung erzwangen: Produziert wurden Tarnschriften von kommunistischen, sozialistischen sowie sozialdemokratischen Widerstandsgruppen. In der diskursiven als auch sozialen Rolle der Widerständler*innen waren diese Akteure bzw. Akteursgruppen besonders gefährdet (vgl. Weber 1988: 3), richteten sich bereits erste Verfolgungswellen nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten gegen ihre politisch-ideologischen Gegner. War schon „die Justiz der Weimarer Republik auf dem rechten Auge blind […], [so verfügte sie] auf dem linken dafür über eine geradezu phantastische Sehkraft“ (Benz 2018: 32). Diese Bedingungen verschärften sich unter dem Hakenkreuz so schnell, dass selbst die frühzeitigen Vorbereitungen der KPD auf eine Fortsetzung ihres politischen Kampfes aus dem Untergrund wenig verfing. Auch die umständlich-zentralisierte Parteiführung sowohl der KPD als auch der SPD erschwerte gemeinsamen Widerstand und es sollte einige Zeit dauern, bis gegenseitige Konfliktlinien zugunsten einer geeinten Front gegen die Nationalsozialisten aufgegeben wurden. An deren Stelle traten zunehmend unabhängig(er) voneinander agierende, kleinere Zellen, die den Kampf gegen das NS-Regime „mit Flugblättern und Kleinzeitungen, Streuzetteln und Broschüren […] [führten]. Sie wurden zunächst heimlich in Deutschland hergestellt, dann aber in zunehmendem Maße im Ausland gedruckt und unter großen Gefahren eingeschmuggelt und verteilt“ (Benz 2018: 76).

Die Heimlichkeit, ebenso wie der Grenzschmuggel sind nicht nur zentrale Charakteristika der Distribution klassischer Tarnschriften, sondern lassen zugleich die diskursiv-kommunikativen Voraussetzungen und Bedingungen der Produktion wie Rezeption widerständischer Kommunikate in autoritär-repressiven System erkennen. Das Foucaultsche Verdikt (vgl. 1983: 96), dass dort, wo es diskursive Macht gibt, es automatisch zu diskursivem Widerstand kommen wird, trifft auch hier zu: das, worüber in NS-Deutschland geschrieben und gesprochen wurde, war „vielfältiger, überraschender als das, was offiziell darüber angenommen wurde“ (Bauer 1990: 23). So musste auch die Widerstandsgattung der Tarnschrift an den Kommunikationsraum des ‚Dritten Reiches‘ angepasst werden. Im Ausland produziert und über grenznahe Stützpunkte eingeschleust – vermittels Schmugglermethoden wie dem Verstecken in Autos, Koffern, Rucksäcken, auf Düngewagen oder als Flaschenpost – gelangte eine „ungeheure Menge an illegalem Schrifttum“ (Ruppelt 2015: 107) nach NS-Deutschland und wurde dort, in bis zu fünfstelligen Auflagenhöhen in den Ballungszentren verbreitet. Über ihre tatsächliche Rezeption weiß man heute wenig – zumindest kam es nicht zu dem vom kommunistischen und sozialistischen Widerstand erhofften Massenwiderstand der deutschen Bevölkerung. Nichtsdestoweniger verfehlten die Tarnschriften aber nicht ihre Wirkung auf das NS-Regime, das diese als so große Bedrohung wahrnahm, dass es auf Herstellung, Verbreitung und Besitz mit höchstrepressiver Härte reagierte: „Haft, Konzentrationslager oder der Tod“ (Gittig 1972: 12; vgl. Ruppelt 2015).

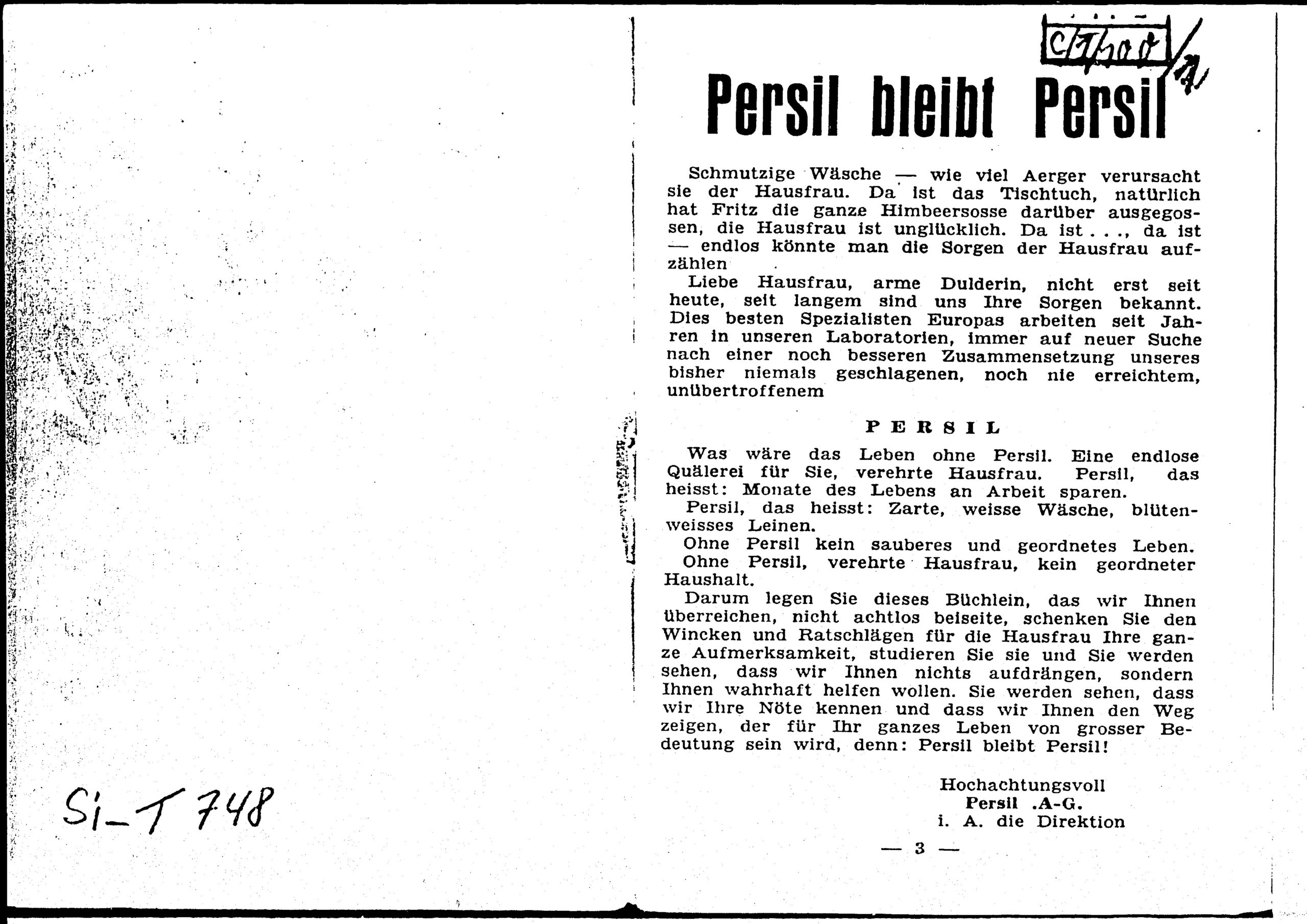

Abbildung 1: Tarntext: Getarnter Text Persil bleibt Persil (Tarnschrift 0455).

Hinsichtlich der Arten und Typen sowie ihrer sprachlich-kommunikativer Realisierungsformen ist zwischen der prototypischen Tarnschrift und ihren historisch-situativen Variationen zu unterscheiden. Prototypisch setzt sich eine Tarnschrift aus einem Tarntext und einem getarnten Text zusammen. Der Tarntext besteht aus unverdächtigen, real existierenden Texten bzw. Textsortenteilen, z. B. Schutzumschlägen und/oder ersten sowie letzten Seiten erschienener Bücher oder Werbetexten z. B. für Pudding oder Waschpulver. Der getarnte Text, der sozusagen ‚im‘ Tarntext versteckt ist, beinhaltet widerständische bzw. verbotene Kommunikate. So etwa in der Tarnschrift 0455 Persil bleibt Persil. Ratschläge und Winke für die deutsche Hausfrau. Die Tarnschrift beginnt mit dem Tarntext – einer Broschüre für das Waschmittel ‚Persil‘ (siehe Abbildung 1). Blättert man die scheinbare Werbebroschüre weiter durch, folgt ein widerständischer Text, mit Appellen und Informationen über tatsächliche außenpolitische Verhältnisse (Abbildung 2).

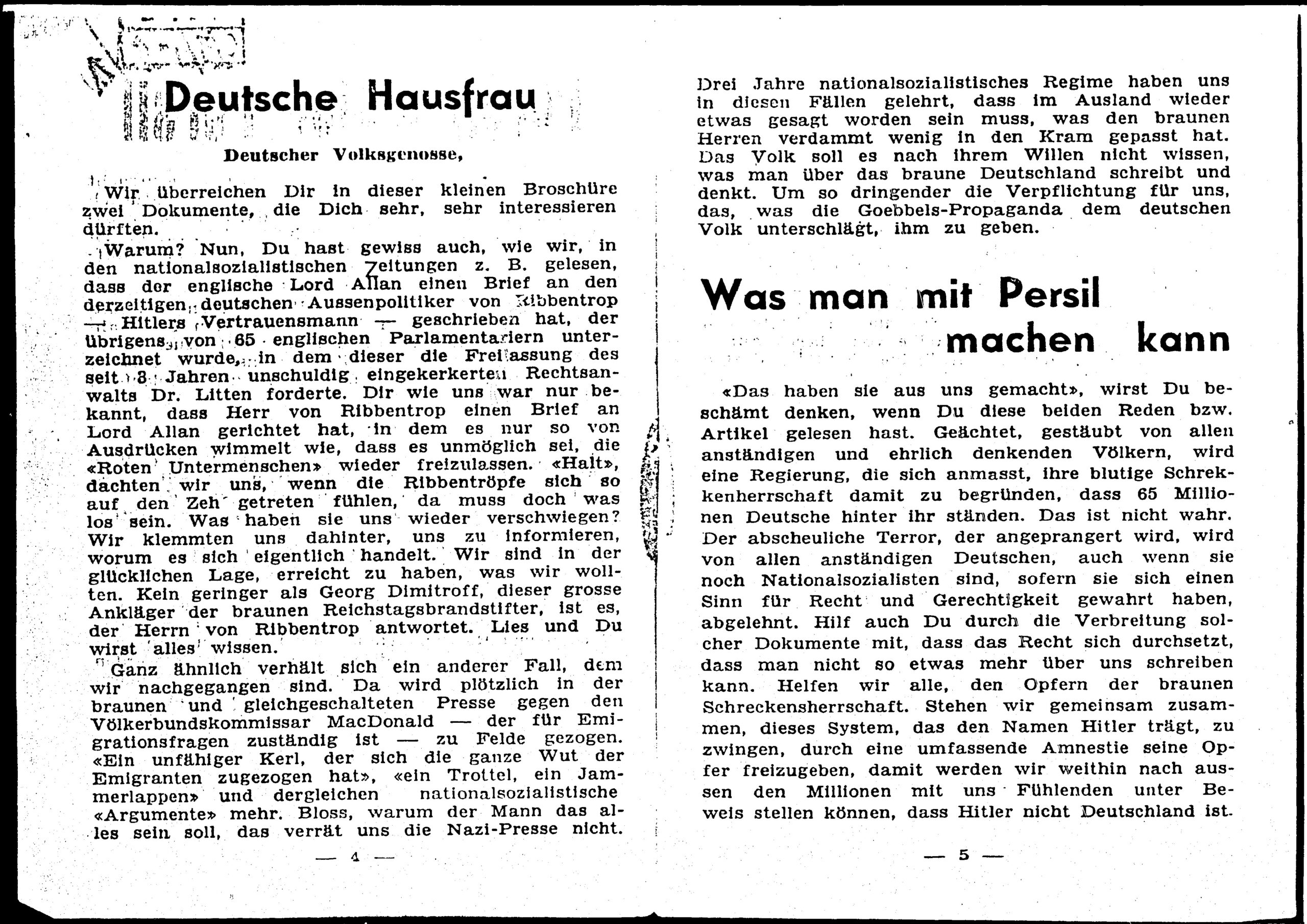

Abbildung 2: Getarnter Text Persil bleibt Persil (Tarnschrift 0455).

Deutlich erkennbar werden eine Vielzahl an sprachlich-kommunikativen Strategien, die vielfach von Widerständler*innen genutzt werden: Zunächst fällt die Gleichsetzung von Deutscher Hausfrau und Volksgenosse in der Überschrift auf. Diese Parallelisierung zeigt sich im weiteren Verlauf auch anhand der Verwendung eines inklusiven Wirs, mit dem zugleich eine Abgrenzung zu NS-Akteuren vorgenommen wird (Was haben sie uns wieder verschwiegen?). Von den NS-Akteuren setzen sich die Textproduzierenden weiterhin ab, indem sie die von ihnen verwendete Sprache in distanzierende Anführungszeichen setzen (‚Roten Untermenschen‘) und persiflierende Verunglimpfungen von Namen vornehmen (Ribbentröpfe). Deutlich wird zudem das aufklärerische Ziel der Tarnschrift (Wir klemmten uns dahinter, uns zu informieren, worum es sich eigentlich handelt). Diese widerständische ‚Einleitung‘ kann als Scharniertext bestimmt werden (vgl. zu dieser Bestimmung Markewitz 2022: 580) und dient dazu, die rezeptionsseitige Irritation zwischen Tarntext und getarntem Text zu erleichtern. Schließlich finden sich zwei weitere getarnte Texte in der Broschüre: Eine Antwort des bulgarischen Ministerpräsidenten Georgi Dimitroff an NS-Außenminister Joachim von Rippentrop sowie ein Brief des US-Diplomaten James G. MacDonald an den Generalsekretär des Völkerbundes. Der Abdruck zensierter Kommunikate, wie dieser zuvor bereits erschienenen, aber in NS-Deutschland eben zensierten Briefe, ist charakteristisch für den Inhalt einer Tarnschrift. Textgattungs- bzw. textsortenbezogen sind es vor allem Reden, Aufrufe, oder Denkschriften, die vorzufinden sind. Dass sich die Produzierenden der Tarnschrift selbst – diejenigen also, die dafür verantwortlich sind, welche Tarn- und welche getarnten Texte zueinanderkommen – zusätzlich selbst in das Textgewebe einschreiben, ist tatsächlich eine Ausnahme: Scharniertexte mit der Stimme der Tarnschriftproduzenten kommen so nur in einem geringen Teil der bekannten NS-Tarnschriften vor. Daher ist dieses Beispiel zugleich ein Beispiel einer prototypischen Tarnschrift sowie, aufgrund des Scharniertextes, einer der oben erwähnten Varianten.

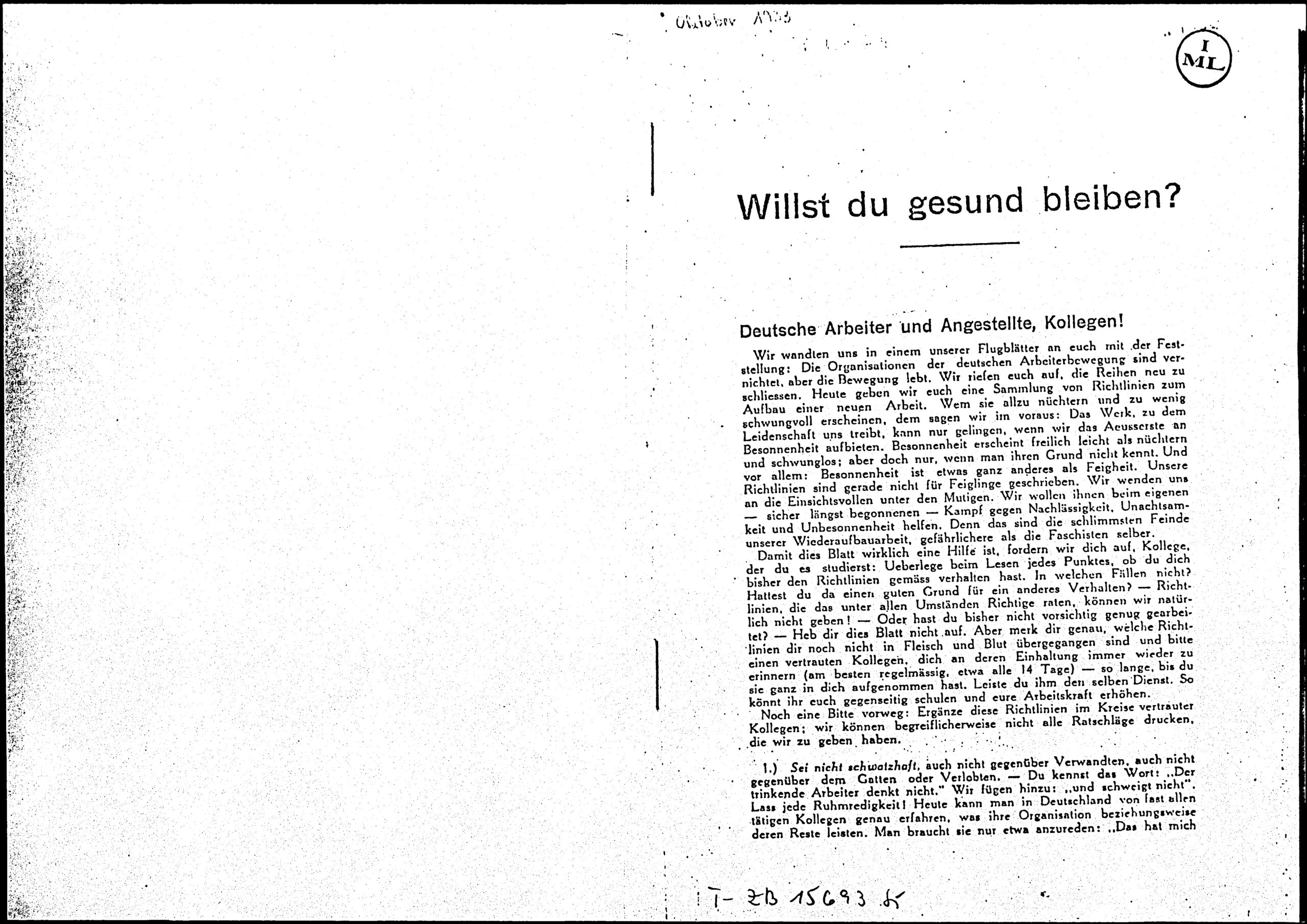

Abbildung 3: Willst du gesund bleiben? (Tarnschrift 0049).

Weitere, nun aber auf den Aspekt der Tarnung bezogene Varianten sind dokumentiert: So finden sich zum Teil Tarnschriften, bei denen „die Auswahl der Tarntitel und die Inhalte in einem ironischen Zusammenhang [stehen], ob beabsichtigt oder nicht beabsichtigt, sei dahingestellt“ (Ruppelt 2015: 112). So auch in der Tarnschrift 0049 Willst du gesund bleiben?.

In Tarnschriften wie dieser laden sich Überschrift, die in diesem Fall auch der Tarntext ist (Willst du gesund bleiben?), und weiterer Textinhalt, also der getarnte Text, mit zusätzlichen Bedeutungsaspekten auf, sodass die Rezeption bis zu einem gewissen Grad ironisiert wird. In diesem Beispiel durch die unscheinbare, sich auf körperliche Gesundheit beziehende Überschrift, die durch ihre kotextuelle Nähe zum getarnten Text dessen Rezeption dergestalt beeinflusst, dass die darin enthaltenden politischen Hinweise genauso ‚körperlich‘ gesundheitsrelevant (für einen imaginierten ‚Volkskörper‘) erscheinen. Gleichzeitig konnte sich das von der Überschrift ausgehende Framing auch negativ auf die getarnten widerständischen Texte auswirken: So wurden z. B. in einem anderen Fall eine Rede von Stalin über ein besseres Leben unter dem Titel Der tolle Invalide herausgegeben und bot damit unfreiwillige Gelegenheit zu Spott und Witzen (vgl. Kowalczuk 2023).

In postmodernen Diskurszusammenhängen und verbunden mit dem Aufkommen des Internets bzw. insbesondere mit dem Web 2.0 wurden weiterführende Tarnstrategien entwickelt, die auf das grundlegende Prinzip der Tarnschrift zurückgreifen, um ihre Botschaften unter nunmehr plattformökonomisch geprägten Bedingungen medialer Kontrolle verfügbar zu machen. In der internetbasierten Kommunikation – insb. in Messengerdiensten sowie sozialen Medien wie TikTok oder Instagram – ist der Gebrauch getarnter Kommunikationen früh gebräuchlich geworden. Meist wird dabei mittels lexikalischer Variationen versucht, plattformseitige Wortlistenfilter zu umgehen oder die Strafverfolgung von Äußerungsdelikten zu erschweren. Typische Beispiele sind hier das Dogwhistling, der Gebrauch symbolischer Ersatzformen oder genrespezifisches Algospeak (Maskierung von Wörtern durch Filteralgorithmen fehlleitende Zeichen: z. B. seggs statt sex). Klassische Tarnschriften sind diese Kommunikate allein durch den Gebrauch solcher Techniken noch nicht, wenngleich sie sehr wohl dem subversiven Repertoire einer semiotischen Kommunikationsguerilla (vgl. Eco 1967) zuordnen sind, das in der kommunikationsstrategischen Praxis häufig mit Tarnschriften kombiniert genutzt wird. Hinzu kommt, dass die Zuverlässigkeit rein lexikalischer Tarntechniken zusehends schwindet. Denn einerseits werden trainierte KI-Modelle zunehmend treffsicherer bei der Echtzeitidentifikation wort- und symbolbasierter Codes und andererseits erschweren Abweichungen vom konventionalisierten Sprachgebrauch die für Verbreitung der eigenen Botschaft dringend erforderliche Aktivierung von Trendalgorithmen.

Eine digitale Variation der Tarnschrift findet sich daher seit einigen Jahren auf reichweitenstarken und beliebten Social-Media-Plattformen wie YouTube, TikTok oder Instagram. Diese nutzt – wie ihr historisches Vorbild – die Kombination aller für das jeweilige Kommunikat gängigen Gestaltungsmittel und die jeweiligen Rezeptionsbedingungen seiner/ihrer Adressat*innen aus, um unerlaubte Botschaften getarnt in Umlauf zu bringen. Dabei handelt es sich um Äußerungen, deren Urheber*innen – je nach Region und vorherrschender Diskurskonstellation – zumindest damit rechnen (müssen), durch ihre Veröffentlichung gegen die Sagbarkeitsregeln der Plattform, staatliche Regulatorien oder regierungskonformes Verhalten zu verstoßen und in der Folge Zensurmaßnahmen (z. B. Löschung oder Shadowbans) oder politische Verfolgung zu riskieren.

Um dieses Risiko ggf. zu verringern und zugleich gängige Trendaffordanzen (z. B. populäre Hashtags, Likes oder die Provokation reichweitenstarker Influencer) auszunutzen – idealerweise um Sichtbarkeit in globalen Mainstreamfeeds zu erzielen – werden die getarnten Botschaften in die Formate populärer Genres eingebettet: Etwa in die Kategorien wie ‚Beauty‘, ‚Lifestyle‘ oder ‚Gaming‘. Das Kommunikat erscheint damit augenscheinlich als alltagsnaher, unverdächtiger Social-Media-Content, der von Algorithmen auch in diesen Zusammenhängen vorgeschlagen wird. Die Konstruktion der Tarnung erfolgt über die den eigentlichen Inhalt begleitenden virtuellen Paratexte: Kontextualisierende Elemente wie Thumbnail, Caption, Hook (aufmerksamkeiterregende Ansprache in den ersten Sekunden eines Beitrags), Titel und Verschlagwortung erfüllen – analog zum Tarnumschlag beim Buchdruck – die Funktion eines über den tatsächlichen Inhalt hinwegtäuschenden Etiketts. Tatsächlich erfolgt nach einigen Sekunden der Wechsel: Entweder durch die Medienschaffenden selbst oder stellvertretend über alternative Voice-Overs, Text- oder Bildeinblendungen, parallel anlaufende B-Rolls (Bild-in-Bild-Videos) oder die räumliche Hintergrundgestaltung werden politische Äußerungen getätigt. Ähnlich wie bei analogen Tarnschriften sind explikative Begleittexte selten, liegen diese meist nicht mehr unterhalb der Erkennungsgrenze automatisierter Filter und erschweren im Zweifel die plausible Bestreitbarkeit. Dafür finden sich in der Regel über Hashtags oder QR-Codes hypertextuelle Verweise auf zusätzliche Informationen außerhalb der Plattformumgebung.

Das Ziel ist hier im Unterschied zur klassischen Tarnschrift jedoch nicht die möglichst langfristige Umgehung von Zensur: Mit entsprechender Aufmerksamkeit folgen nahezu zwangsläufig erneute Überprüfungen des Inhalts. Tatsächlich setzt der diskursive Erfolg digitaler Tarnschriften ihr öffentliches Entlarven voraus: Kommt es oberhalb einer viralen Aufmerksamkeitsschwelle zu Reaktionen von Moderatoren oder Zensoren, können ihre repressiven Reaktionen selbst zu Belegen einer behaupteten Unterdrückung (Opfer-Topos) und als zusätzliche Mobilisierungsressource genutzt werden. Kommt es darüber hinaus in sozialen Netzwerken und Medien zur Second-Order-Kommunikation (Skandal) (also einer Debatte über die Debatte), wird die ursprünglich getarnte Botschaft nicht nur plattformübergreifend multipliziert, sondern auch für öffentliche und politische Kommunikation zugänglich.

Eine weitere moderne Variation bezeichnet mit der Steganografie die Praxis, geheime Botschaften in anderen, nicht geheimen Botschaften oder unauffälligen physischen Objekten zu verbergen. Die computergestützte Steganografie stellt dabei eine Variation des Tarnschreibens an der Schnittstelle von analogem und virtuellem Raum dar (vgl. Mittendorf 2006), die das Tarnschriftprinzip auf die Dateiebene überträgt: Eine Datei, ein Text, ein Bild oder ein Video wird unbemerkt in einer anderen Datei, Text, einem Bild oder Video versteckt. Informationen werden dabei etwa über niederwertige Bits, die mit bloßem Auge bzw. Ohr nicht bemerkbar sind oder unsichtbare Zeichen wie Homoglyphen (gleichaussehende Zeichen wie die Majuskel von i und die Minuskel von L) mithilfe von Algorithmen in Dateien verborgen. Diese Dateien („Steganogramme“) können über alltägliche Trägermedien (z.B. CD-ROMs, USB-Sticks, Cloud- oder Messengerdienste) geteilt und verbreitet werden, ohne dass die in ihr getarnte Botschaft verloren geht. Verfügt man über entsprechende, frei verfügbare Software lässt sich das Steganogramm allerdings problemlos entschlüsseln. Im Unterschied zur klassischen Kryptografie zielen Steganogramme nämlich wie Tarnschriften auf Unauffälligkeit, nicht auf Unlesbarkeit und sie operieren gegen eine Entdeckung durch investigative Prüfung, nicht aber gegen ihre Entschlüsselung.

Abbildung 4: Visualisierung einer stufenweisen steganografischen Enttarnung über Farbkanäle: Bild eines Alltagsgegenstands versteckt im Bild eines Buchs. Links: Tarnendes Trägerbild; Mitte: steigende Sichtbarkeit durch zunehmendes Auslesen niederwertiger Bits. Rechts: vollständige Rekonstruktion des getarntem Bildes (eigene Darstellung).

Wer steganografische Tarnung in der öffentlichen Kommunikation nutzt, z. B. über Memes oder Schlagbilder als Trägermedium, hat in der Regel nicht die Kontrolle über den Veröffentlichungskanal (z. B. verlustbehaftete Kompression) und die Handlungen Dritter (z. B. Modifikationen) (vgl. Lubig 2022). Entscheidend für erfolgreichen Gebrauch ist daher nicht nur medientechnisches Knowhow, sondern genauso Wissen über Zielgruppen und deren diskursive Medien- und Kommunikationspraktiken.

Beispiele

(1) Tarnschrift 0083: Mondamin-Kochbuch. 70 bewährte Rezepte

3/4 Liter Milch mit 50g Zucker und dem Vanillezucker aufkochen, mit dem angerührten Mondamin verdicken und noch 5 Minuten kochen lassen. Jetzt schnell … aber was interessiert denn das alles die Werktätigen Deutschlands, denen Hitler das Stück Brot vom Munde raubt. All diese schönen Rezepte sind doch nur eine Verhöhnung für sie. Nein, die deutschen Werktätigen interessiert etwas ganz Anderes und das ist Das soziale und nationale Befreiungsprogramm der Werktätigen Deutschlands! Kommunismus – der einzige Ausweg.

An diesem Auszug kann man die wesentlichen Eigenheiten sowie Textteile von Tarnschriften gut erkennen: Begonnen wird prototypisch mit einem Tarntext: dem Rezept für eine Stachelbeer-Creme. Der Tarntext wird dann vom Scharniertext unterbrochen, der auch hier als Überleitung fungiert und in dem auf die Trivialität von Kochrezepten empörend hingewiesen wird (… aber was interessiert denn das alles die Werktätigen Deutschlands, denen Hitler das Stück Brot vom Munde raubt. All diese schönen Rezepte sind doch nur eine Verhöhnung für sie. Nein, die deutschen Werktätigen interessiert etwas ganz Anderes und das ist). Wird schon der Scharniertext typographisch durch drei Punkte angezeigt, so ebenso der Wechsel von diesem zum getarnten Text, durch die satzinterne Großschreibung des Artikels (Das), um den getarnten Text beginnen zu lassen (Das soziale und nationale Befreiungsprogramm der Werktätigen Deutschlands! Kommunismus – der einzige Ausweg). Somit findet sich hier die Trias an Textteilen sowie Textproduzent*innenstimmen, wobei die Produzierenden der Tarnschrift lediglich anhand des Scharniertextes sichtbar werden.

(2) Tarnschrift 0071: Fischer, Dr. med.: Nieren- und Blasen-Krankheiten. Ärztliche Ratschläge

Bei den Nierenkrankheiten handelt es sich in erster Linie um eine mangelhafte Ausscheidung der harnfähigen Stoffe, also vorzugsweise der Endprodukte des Eiweißstoffwechsels; diese bleiben, da das Filter der Nieren verstopft ist, zum Teil im Körper zurück, und zwar sind es vorwiegend stickstoffhaltige Produkte, welche das Blut vergiften und zu den schwersten Störungen des Allgemeinbefindens führen […]. Die Frage, was sich hinter der Gestapo im Dritten Reich verbirgt, könnte kurz so beantwortet werden: Alle Scheußlichkeiten, alle Grausamkeiten, die je zur Unterdrückung breiter Volksmassen angewandt wurden […]. Bis an die Zähne bewaffnet, mit Karabiner, Pistolen, Gummiknüppeln, werden Häuser oder ganze Häuserblöcke abgeriegelt. Und was sich bei solchen Aktionen der Gestapo abspielt, kann das Blut in den Adern erstarren lassen.

Die Gleichsetzung politischer Gegner*innen mit unpassenden Phänomenen, wie Krankheiten, ist weder eine neue, noch charakteristische Eigenheit des kommunikativen Kampfplatzes des ‚Drittes Reichs‘. Die Art und Weise, wie innerhalb tarnschriftlicher Textkommunikation solche Gleichsetzungen oft stattfinden, ist aber hervorzuheben: die Gleichsetzungen vollziehen sich auf einem indirekten Weg über das Bedeutungswechselspiel zwischen Tarn- und getarntem Text, so auch in Beispiel 2. Wenn im getarnten Text die Gestapo im Dritten Reich mit allen Scheußlichkeiten, allen Grausamkeiten thematisiert wird, so lässt sich diese, aufgrund des vorangegangenen Tarntextes, als in die Nähe physischer Krankheiten gerückt interpretieren: Die Gestapo also als Krankheit des Volkskörpers, die für dessen Vergiftung sorgt bzw. für schwerste Störungen des (hier nun hinzuzudenken: gesellschaftlichen und politischen) Allgemeinbefindens. Hinter der Gestapo im Dritten Reich verbirgt sich so eine Krankheit, die durch die mangelhafte Ausscheidung unliebsamer Elemente, in diesem Fall Nationalsozialisten, entstanden ist und die aktiv und in diesem Fall widerständisch bekämpft werden muss.

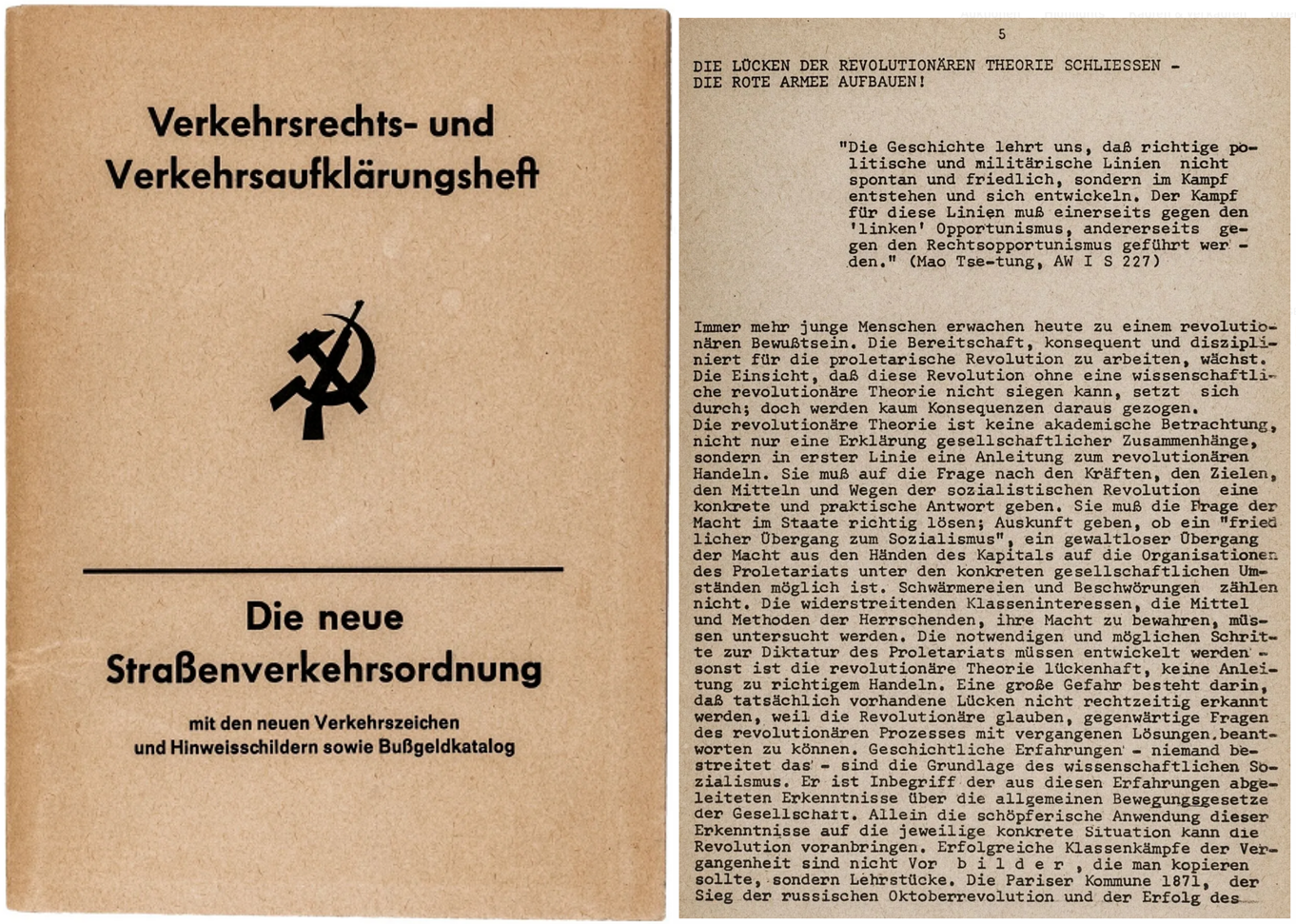

(3) Tarnschrift Verkehrsrechts- und Verkehrsaufklärungsheft. Die neue Straßenverkehrsordnung mit den neuen Verkehrszeichen und Hinweisschildern sowie Bußgeldkatalog (RAF, 1971)

Abbildung 5: Die neue Straßenverkehrsordnung (Mahler 1971).

Tarnschriften zirkulieren nicht nur in autoritären Staaten, sondern zuweilen genauso in Demokratien. So nutzte etwa die Rote-Armee-Fraktion (RAF) klassische Tarnschriften wie die hier abgebildete: Unter dem äußerlich originalgetreu nachgebildeten Umschlag der bundesdeutschen Straßenverkehrsordnung befindet sich nicht der erwartete Normtext, sondern Horst Mahlers programmatischer Aufsatz „Die Lücken der revolutionären Theorie schließen – Die Rote Armee aufbauen!“. Die Tarnung erfolgt hier allein über den Umschlag und verzichtet auf einen vorgeschalteten inhaltlichen Tarn- oder Scharniertext. Dadurch gehört das Beispiel zur Variante der prototypischen Tarnschriften. Die strategische Funktion lag hierbei in der Erleichterung der Zirkulation eines strafbaren Textes innerhalb linker Bewegungen und Gruppen, vor allem bei polizeilichen und geheimdienstlichen Kontrollen und Razzien: Die Nutzung des höchstverwaltungstechnischen Designs minderte die Wahrscheinlichkeit einer prüfenden Durchsicht zusätzlich.

(4) Make-up-Tutorial mit verstecktem Appell zur Lage der Uiguren in China (Feroza Aziz, 2019)

Abbildung 6: Screenshot von TikTok-Beitrag Why won’t anyone talk about this??? (ferozaaziz 2019).

Ein im Jahr 2019 veröffentlichtes TikTok-Video der US-amerikanischen Contentcreatorin Feroza Aziz ist ein bekannteres Beispiel für eine digitale Variation des Tarnschreibens: Unter dem Anschein eines gewöhnlichen Schmink-Tutorials beginnt der Clip mit einer Beauty-Routine, die als unpolitischer Alltagsinhalt wahrgenommen wird. Erst nach einigen Sekunden wechselt die Erzählerin abrupt das Thema und spricht direkt über die Inhaftierung von Uigur*innen in chinesischen Lagern:

So the first thing you need to do, is to grab your lash curler, then you’re going to put it down and use your phone to search up what’s happening in China, how they’re getting concentration camps, throwing innocent Muslims in there, separating families from each other, kidnapping them, murdering them, raping them, forcing them to eat pork, forcing them to drink, forcing them to convert.

Die den Clip begleitenden Paratexte – Titel, Hashtags, Thumbnail – blieben dabei im Genre ‚Beauty‘ verankert und tarnen so den politischen Gehalt vor Wortlistenfiltern und Moderation. Die virale Reichweite in diesem Format führte dazu, dass das Video ein internationales Massenpublikum erreichte, bevor die Plattformmoderation einschritt. Als das chinesische Unternehmen TikTok das Konto sperrte und das ursprüngliche Video löschte, entstand ein zweiter Diskurszyklus: Internationale Medien berichteten über den Fall und die Löschung selbst wurde als Beleg für staatliche Zensur interpretiert.

Literatur

Zum Weiterlesen

- Markewitz, Friedrich (2025): Tarnschriften als Widerstandsgattung der diskursiven Disruption. In: Meier-Vieracker, Simon; Bonacchi, Silvia; Acke, Hannah; Dang-Anh, Mark; Warnke, Ingo H. (Hrsg.): Discourses in/of Disruption. Mannheim: IDS Open Access, S. 40–51.

- Markewitz, Friedrich; Wilk, Nicole M. (2023): Zur Verwendung von wörtlicher und imaginierter (Gegen-)Rede in Tarnschriften des kommunistischen und sozialistischen Widerstands. In: Markewitz, Friedrich; Scholl, Stefan; Schubert, Katrin; Wilk, Nicole M. (Hrsg.): Kommunikative Praktiken im Nationalsozialismus: Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 123–142.

Zitierte Literatur und Belege

- Bauer, Gerhard (1990): Sprache und Sprachlosigkeit im „Dritten Reich“. Köln: Bund.

- Benz, Wolfgang (2018): Im Widerstand. Größe und Scheitern der Opposition gegen Hitler. München: C. H. Beck.

- Eco, Umberto (1967): Für eine semiologische Guerilla. In: (ders.): Über Gott und die Welt. Essays und Glossen, 8. Aufl., München 2007, S. 146–156.

- Ferber, Rafael (2007): Warum hat Platon die „ungeschriebene Lehre“ nicht geschrieben? München: C. H. Beck.

- Foucault, Michel (1983): Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit 1. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

- Gittig, Heinz (1972): Illegale antifaschistische Tarnschriften 1933 bis 1945. Leipzig: Bibliographisches Institut.

- Kowalczuk, Ilko-Sascha (2023): Walter Ulbricht. Der deutsche Kommunist (1893–1945). München: C.H. Beck.

- Lubig, Henk-Joas (2022): Einsatz von Steganografie zur Kommunikation über öffentliche Kanäle. Bachelorarbeit an der HTW Berlin.

- Mahler, Horst (1971): Verkehrsrechts- und Verkehrsaufklärungsheft. Die neue Straßenverkehrsordnung. Die Lücken der revolutionären Theorie schliessen – Die Rote Armee aufbauen! Tarnschrift.

- Markewitz, Friedrich (2024): Ironie. Heidelberg: Winter.

- Markewitz, Friedrich (2022): Tarnschriften als Medium des diskursiven Bedeutungsbruchs sowie der diskursiven Bedeutungserweiterung und -destabilisierung. Texttypologische Reflexionen einer kaum bekannten textuellen Gattung des Widerstands. In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik Jg. 52, Heft 4, S. 569–590.

- Mittendorf, Volker (2006): Kryptografie. In: Lange, Hans-Jürgen; Gasch, Matthias (Hrsg.): Wörterbuch zur Inneren Sicherheit. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Perennec, Marie-Helene (2008): Lässt sich Implizites übertragen? Der Fall der Auslandsberichterstattung. In: Pappert, Steffen; Schröter, Melanie; Fix, Ulla (Hrsg.): Verschlüsseln, Verbergen, Verdecken in öffentlicher und institutioneller Kommunikation. Berlin: Erich Schmidt, S. 69–83.

- Ruppelt, Georg (2015): Wo Goethe draufstand, war nicht immer Goethe drin. Tarnschriften als Mittel der politischen Auseinandersetzung und psychologischen Kriegsführung im 20. Jahrhundert. In: Saur, Klaus G. (Hrsg.): Widerstand im ‚Dritten Reich‘. Kolloquium an der Staatsbibliothek zu Berlin im Mai 2014. Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, S. 101–122.

- Schröter, Melanie (2008): Verschweigen und Redeerwartung im politischen Skandal am Beispiel des CDU-Parteispendenskandals. In: Pappert, Steffen; Schröter, Melanie; Fix, Ulla (Hrsg.): Verschlüsseln, Verbergen, Verdecken in öffentlicher und institutioneller Kommunikation. Berlin: Erich Schmidt, S. 111–132.

- Schütz, Hans J. (1990): Verbotene Bücher. Eine Geschichte der Zensur von Homer bis Henry Miller. München: Beck.

- Tarnschrift 0049 (1933): Willst Du gesund bleiben. In: Nationalsozialismus, Holocaust, Widerstand und Exil 1933–1945. Online-Datenbank. Berlin: de Gruyter. Online unter: https://www.degruyterbrill.com/database/tarns/entry/ts41/html ; Zugriff: 19.09.2025.

- Tarnschrift 0071 (1934): Fischer, Dr. med.: Nieren- und Blasen-Krankheiten. Ärztliche Ratschläge. In: Nationalsozialismus, Holocaust, Widerstand und Exil 1933–1945. Online-Datenbank. Walter de Gruyter. Online unter: https://www.degruyterbrill.com/database/tarns/entry/ts63/html ; Zugriff: 19.09.2025.

- Tarnschrift 0083 (1934): Mondamin-Kochbuch. 70 bewährte Rezepte. In: Nationalsozialismus, Holocaust, Widerstand und Exil 1933–1945. Online-Datenbank. Walter de Gruyter. Online unter: http://db.saur.de/DGO/basicFullCitationView.jsf?documentId=BTS-0076 ; Zugriff: 19.09.2025.

- Tarnschrift 0455 (1936): Persil bleibt Persil. Ratschläge und Winke für die deutsche Hausfrau. In: Nationalsozialismus, Holocaust, Widerstand und Exil 1933–1945. Online-Datenbank. Walter de Gruyter. Online unter: https://www.degruyterbrill.com/database/tarns/entry/ts435/html ; Zugriff: 19.09.2025.

- Völker, Hanna; Spieß, Constanze (2022): Vereindeutigen. In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, Jg. 52, Heft 4, S. 543–548.

- Weber, Hermann (1988): Kommunistischer Widerstand gegen die Hitler-Diktatur 1933–1939. In: Beiträge zum Widerstand 1933–1945, Jg. 1988, Heft 33, S. 3–24.

- ferozaaziz (2019): Why won’t anyone talk about this??? TikTok. Online unter: https://www.tiktok.com/@ferozaaziz/video/6762657542972689670 ; Zugriff: 19.09.2025.

Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: Tarnschrift 0455 (1936): Persil bleibt Persil. Scan von S. 2–3. In: Nationalsozialismus, Holocaust, Widerstand und Exil 1933–1945. Online-Datenbank. Berlin: de Gruyter. Online unter: https://www.degruyterbrill.com/database/tarns/entry/ts41/html ; Zugriff: 19.09.2025.

- Abb. 2: Tarnschrift 0455 (1936): Persil bleibt Persil. Scan von S. 4–5. In: Nationalsozialismus, Holocaust, Widerstand und Exil 1933–1945. Online-Datenbank. Berlin: de Gruyter. Online unter: https://www.degruyterbrill.com/database/tarns/entry/ts41/html ; Zugriff: 19.09.2025.

- Abb. 3: Tarnschrift 0049 (1933): Willst Du gesund bleiben. Scan der Titelseite. In: Nationalsozialismus, Holocaust, Widerstand und Exil 1933–1945. Online-Datenbank. Berlin: de Gruyter. Online unter: https://www.degruyterbrill.com/database/tarns/entry/ts41/html ; Zugriff: 19.09.2025.

- Abb. 4: Bäumer, Benjamin (2025): Visualisierung einer stufenweisen steganografischen Enttarnung über Farbkanäle. Eigene Darstellung.

- Abb. 5: Mahler, Horst (1971): Abbildung aus Tarnschrift Verkehrsrechts- und Verkehrsaufklärungsheft. Die neue Straßenverkehrsordnung. Die Lücken der revolutionären Theorie schliessen – Die Rote Armee aufbauen!

- Abb. 6: ferozaaziz (2019): Screenshot von TikTok-Beitrag Why won’t anyone talk about this??? Online unter: https://www.tiktok.com/@ferozaaziz/video/6762657542972689670 ; Zugriff: 19.09.2025.

Zitiervorschlag

Markewitz, Friedrich; Bäumer, Benjamin (2025): Tarnschrift. In: Diskursmonitor. Glossar zur strategischen Kommunikation in öffentlichen Diskursen. Hg. von der Forschungsgruppe Diskursmonitor und Diskursintervention. Veröffentlicht am 21.10.2025. Online unter: https://diskursmonitor.de/glossar/tarnschrift.

DiskursGlossar

Grundbegriffe

Begriffsgeschichte

Die Begriffsgeschichte lässt sich allgemein als eine historische Methode beschreiben, die den zeitlichen Wandel der Bedeutungen von bestimmten Ausdrücken untersucht. Da einzelne Worte nie isoliert begegnen und ihre jeweiligen Bedeutungen erst im Kontext größerer sprachlicher Zusammenhänge oder semantischer Felder greifbar werden, verbindet sie sich flexibel mit anderen Methoden historischer Semantik, wie etwa der Diskursgeschichte, der Argumentationsgeschichte oder der Metaphernforschung (Metaphorologie).

Diskurssemantische Verschiebung

Mit dem Begriff der diskurssemantischen Verschiebung wird in der Diskursforschung ein Wandel in der öffentlichen Sprache und Kommunikation verstanden, der auf mittel- oder län-gerfristige Veränderung des Denkens, Handelns und/oder Fühlens größerer Gesellschafts-gruppen hinweist.

Domäne

Der Begriff der Domäne ist aus der soziologisch orientierten Sprachforschung in die Diskursforschung übernommen worden. Hier wird der Begriff dafür verwendet, um Muster im Sprachgebrauch und kollektiven Denken von sozialen Gruppen nach situationsübergreifenden Tätigkeitsbereichen zu sortieren.

Positionieren

Positionieren ist Grundbestandteil menschlicher Kommunikation. Wann immer wir miteinander interagieren und kommunizieren, bringen wir uns selbst, andere und die Objekte, über die wir sprechen, in bestimmte Relationen zueinander.

Deutungsmuster

Unter einem Deutungsmuster wird die problem- und lösungsbezogene Interpretation gesellschaftlicher und politischer Tatbestände verstanden, die Aussicht auf Akzeptanz in sozialen Gruppen hat. Der Begriff des Deutungsmusters hat Ähnlichkeit mit den Begriffen der Theorie und Ideologie. Meist werden gesellschaftlich verbreitete Leitdeutungen, die oft mit Schlagwörtern und Argumentationsmustern einhergehen (wie Globalisierung, Kapitalismus, Leistungsgesellschaft, Chancengleichheit etc.) als Beispiele für Deutungsmuster genannt.

Sinnformel

‚Wer sind wir? Woher kommen, wo stehen und wohin gehen wir? Wozu leben wir?‘ Auf diese und ähnliche existentielle Fragen geben Sinnformeln kondensierte Antworten, die in privaten wie sozialen Situationen Halt und Argumenten in politischen und medialen Debatten einen sicheren Unterbau geben können.

Praktik

Eine Praktik ist ein spezifisches, situativ vollzogenes und sinnhaftes Bündel von körperlichen Verhaltensweisen, an dem mehrere Menschen und Dinge beteiligt sein können (z. B. Seufzen, um Frust auszudrücken, oder einen Beschwerdebrief schreiben, Fußballspielen).

Kontextualisieren

Kontextualisieren wird im allgemeineren bildungssprachlichen Begriffsgebrauch verwendet, um das Einordnen von etwas oder jemandem in einen bestimmten Zusammenhang zu bezeichnen.

Narrativ

Mit der diskursanalytischen Kategorie des Narrativs werden Vorstellungen von komplexen Denk- und Handlungsstrukturen erfasst. Narrative in diesem Sinne gehören wie Schlagwörter, Metaphern und Topoi zu den Grundkategorien der Analyse von Diskursen.

Argumentation

Argumentation bezeichnet jene sprachliche Tätigkeit, in der man sich mithilfe von Gründen darum bemüht, die Richtigkeit einer Antwort auf eine bestimmte Frage zu erweisen. Das kann in ganz verschiedenen Situationen und Bereichen nötig sein, namentlich um eine poli-tische, wissenschaftliche, rechtliche, unternehmerische oder private Angelegenheit zu klären.

Techniken

AI-Washing/KI-Washing

Unter AI-Washing ist die Praxis von Unternehmen oder Organisationen zu verstehen, Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle mit dem Etikett „Künstliche Intelligenz“ (KI bzw. „Artificial Intelligence“ (AI)) zu versehen, obwohl deren tatsächlicher Einsatz von KI-Technologien entweder stark übertrieben, nur marginal vorhanden oder überhaupt nicht gegeben ist.

Dogwhistle

Unter Dogwhistle wird in Teilen der Forschung eine doppeldeutige Äußerung verstanden, die eine offene und eine verdeckte Botschaft an jeweils eine Zuhörerschaft kommuniziert.

Boykottaufruf

Der Boykottaufruf ist eine Maßnahme, die darauf abzielt, ein Ziel, also meist eine Verhaltensänderung des Boykottierten, hervorzurufen, indem zu einem Abbruch etwa der wirtschaftlichen oder sozialen Beziehungen zu diesem aufgefordert wird.

Tabuisieren

Das Wort Tabuisierung bezeichnet die Praxis, etwas Unerwünschtes, Anstößiges oder Peinliches unsichtbar zu machen oder als nicht akzeptabel zu markieren. Das Tabuisierte gilt dann moralisch als unsagbar, unzeigbar oder unmachbar.

Aus dem Zusammenhang reißen

Das Aus-dem-Zusammenhang-Reißen gehört in den Funktionskreis der Redewiedergabe bzw. der Wiedergabe kommunikativer Ereignisse. Es kann (1) als intentionale argumentativ-polemische Strategie für ganz unterschiedliche diskursive Zielsetzungen von Akteuren genutzt werden, oder (2) es kann SprecherInnen und SchreiberInnen in unbeabsichtigter, fehlerhafter Weise unterlaufen.

Lobbying

Lobbying ist eine Form strategischer Kommunikation, die sich primär an Akteure in der Politik richtet. Beim Lobbying wird ein Bündel von kommunikativen Tätigkeiten mit dem Ziel eingesetzt, die Entscheidungen von Personen mit politischem Mandat oder den Entstehungsprozess von neuen Gesetzestexten interessengeleitet zu beeinflussen.

Karten

Karten dienen dazu, Raumausschnitte im Hinblick auf ausgewählte Charakteristika so darzustellen, dass die Informationen unmittelbar in ihrem Zusammenhang erfasst und gut kommuniziert werden können. Dazu ist es notwendig, Daten und Darstellungsweisen auszuwählen und komplexe und oft umkämpfte Prozesse der Wirklichkeit in einfachen Darstellungen zu fixieren.

Pressemitteilung

Pressemitteilungen sind standardisierte Mitteilungen von Organisationen, die sich an Journalist:innen und andere Multiplikator:innen richten. Sie dienen der offiziellen und zitierfähigen Informationsweitergabe und übernehmen zugleich strategische Funktionen in der öffentlichen Kommunikation und Meinungssteuerung.

Shitstorm

Der Begriff Shitstorm beschreibt eine relativ junge Diskurskonstellation, die seit den 2010er Jahren an Bedeutung gewonnen hat und gemeinhin als Online-Wutausbruch bezeichnet wer-den kann.

Ortsbenennung

Die Benennung von Orten dient in erster Linie dazu, den jeweiligen geografischen Ort zu lokalisieren und ihn zu identifizieren. Doch Ortsnamen besitzen eine soziale Dimension und spielen eine entscheidende Rolle bei der sprachlich-kulturellen Identitätskonstruktion.

Schlagwörter

Brückentechnologie

Ganz allgemein wird unter dem Schlagwort der Brückentechnologie sowohl in den öffentlichen Medien als auch in technisch und wirtschaftlich dominierten Kontexten eine Technologie verstanden, die zeitlich befristet eingesetzt werden soll, bevor in Zukunft der Übergang zu einer als sinnvoller eingeschätzten anderen Technologie möglich ist.

Deindustrialisierung

Der Ausdruck Deindustrialisierung (auch De-Industrialisierung oder als Verb deindustrialisieren) beschreibt im öffentlichen Sprachgebrauch eine negativ bewertete Form des Strukturwandels durch Rückgang von produzierendem Gewerbe.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit als ein Schlagwort des öffentlichen Diskurses bezieht sich ganz allgemein auf einen ressourcenschonenderen Umgang mit dem, was uns Menschen der Planet Erde bietet, mit dem Ziel, dass auch nachfolgende Generationen noch die Möglichkeit haben, ähnlich gut zu leben wie wir heute (Generationengerechtigkeit).

Echokammer

Der Begriff der Echokammer steht in seiner heutigen Verwendung vor allem im Zusammenhang mit der Nutzung Sozialer Medien. Er verweist metaphorisch auf einen digitalen Kommunikations- und Resonanzraum, in dem Mediennutzer*innen lediglich Inhalten begegnen, die ihre eigenen, bereits bestehenden Ansichten bestätigen, während abweichende Perspektiven und Meinungen ausgeblendet bzw. abgelehnt werden.

Relativieren

Der Ausdruck relativieren besitzt zwei zentrale Bedeutungsvarianten: In bildungssprachlichen und wissenschaftlichen Kontexten bezeichnet er eine analytische Praxis, bei der Aussagen, Begriffe oder Phänomene durch Bezugnahme auf andere Sachverhalte eingeordnet, differen-ziert und in ihrer Geltung präzisiert werden.

Massendemokratie

Geprägt wurde der Begriff Massendemokratie im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts von völkisch-konservativen Akteuren (prominent darunter Carl Schmitt 1926). Der Ausdruck Masse hatte damals bei den bürgerlichen Eliten eine rundum bedrohliche Assoziation.

Social Bots

Als Social Bots werden Computerprogramme bezeichnet, die in der Lage sind, in sozialen Medien Kommunikation menschlicher Nutzer*innen (teilweise) automatisiert nachzuahmen.

Kriegsmüdigkeit

Der Ausdruck Kriegsmüdigkeit bezeichnet die emotionale und physische Erschöpfung von Menschen, die einen Krieg erleben, sowie die gesellschaftliche und politische Ermüdung angesichts langanhaltender Konflikte. Er beschreibt den sinkenden Kampfeswillen bei Kriegsparteien und heute wird er auch für das wachsende Desinteresse an Kriegsthemen in Medien und Öffentlichkeit genutzt.

Woke

Der Ausdruck woke stammt aus dem afroamerikanischen Englisch und bezeichnete dort zunächst den Bewusstseinszustand der Aufgeklärtheit über die Verbreitung von rassistischen Vorurteilen und Diskriminierung unter Angehörigen ethnischer Minderheiten.

Identität

Unter Identität versteht man allgemein die Summe von Merkmalen, die Individuen oder sozialen Kollektiven – etwa Nationen, Organisationen oder sozialen Gruppen – als charakteristisch oder gar als angeboren zugeordnet werden.

Verschiebungen

Dehumanisierung

Mit Dehumanisierung bzw. Anthropomorphisierung werden solche kommunikativen Techniken und Praktiken bezeichnet, die Personen, Sachverhalten oder Gegenständen menschliche Eigenschaften ab- bzw. zusprechen. Dehumanisierung und Anthropomorphisierung können sowohl durch sprachliche Mittel als auch durch andere, z. B. bildliche, Zeichen vollzogen werden.

Kriminalisierung

Kriminalität meint ein Verhalten, das gegen ein Gesetz verstößt. Folglich bedeutet Kriminalisierung im engeren Sinne den Vorgang, durch den Verhalten ungesetzlich gemacht wird – indem Gesetze geschaffen werden.

Versicherheitlichung

In akademischen Kontexten wird Versicherheitlichung in Abgrenzung zu einem naiv-realistischen Sicherheitsverständnis verwendet. Dieses betrachtet Sicherheit als einen universell erstrebenswerten und objektiv feststellbaren Zustand, dessen Abwesenheit auf das Handeln von Akteuren zurückzuführen ist, die feindselig, kriminell, unverantwortlich oder zumindest fahrlässig agieren.

Ökonomisierung

Ökonomisierung wird in gegenwärtigen Diskursen in der Regel zur Bezeichnung von Prozessen verwendet, in denen die spezifisch wirtschaftlichen Funktions-Elemente wie Markt, Wettbewerb/Konkurrenz, Kosten-Nutzen-Kalküle, Effizienz, Gewinnorientierung in Bereiche übertragen werden, die zuvor teilweise oder ganz nach anderen Leitkriterien ausgerichtet waren

Moralisierung

Moralisierung verlagert Macht- und Interessenkonflikte in die Sphäre der Kommunikation von Achtung / Missachtung. Sie reduziert Ambivalenz zugunsten einer Polarisierung von gut und böse.

Konstellationen

Krise

Krise ist vom Wort mit fachsprachlicher Bedeutung zur Zeitdiagnose und einem zentralen Begriff der öffentlich-politischen Kommunikation geworden. Der öffentlich-politische Krisenbegriff ist dabei – unabhängig vom Gegenstand der Krise – in eine krisendiskurstypische Konstellation zur Begründung von krisenüberwindenden Handlungen eingebettet.

Partizipatorischer Diskurs

Partizipation ist mittlerweile von der Forderung benachteiligter Personen und Gruppen nach mehr Beteiligung in der demokratischen Gesellschaft zu einem Begriff der Institutionen selbst geworden: Kein Programm, keine Bewilligung mehr, ohne dass bestimmte Gruppen oder Personen dazu aufgefordert werden, für (mehr) Partizipation zu sorgen.

Skandal

Die Diskurskonstellation des Skandals zeichnet sich durch eine in den Medien aufgegriffene (bzw. durch sie erst hervorgerufene) empörte Reaktion eines erheblichen Teils der Bevölkerung auf einen tatsächlichen oder vermeintlichen Missstand aus. Die schuldhafte Verursachung dieses Missstandes wird dabei einem gesellschaftlichen Akteur zugeschrieben, dessen Handeln als ‚unmoralisch‘ gedeutet wird.

DiskursReview

Review-Artikel

„Stadtbild“ – Eine gedankliche Chiffre im politischen Diskurs

Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte, und wiederholte, er habe gar nichts zurückzunehmen und wolle an dieser Politik festhalten

Musk, Zuckerberg, Döpfner – Wie digitale Monopole die Demokratie bedrohen und wie könnte eine demokratische Alternative dazu aussehen?

Die Tech-Milliardäre Musk (Tesla, X,xAI) Zuckerberg (Meta), Bezos (Amazon) oder Pichai (Alphabet) sind nicht Spielball der Märkte, sondern umgekehrt sind die Märkte Spielball der Tech-Oligopolisten geworden.

Beobachtung zum Begriff „Diplomatie“ beim Thema Ukraine im Europäischen Parlament

Von EU-Vertretern waren zur Ukraine seit 2022 vor allem Aussagen zu hören, die sich unter dem Motto „as long as it takes“ beziehungsweise „so lange wie nötig“ für die Erweiterung der militärischen Ausstattung und der Verlängerung des Krieges aussprachen. Vorschläge oder Vorstöße auf dem Gebiet der „Diplomatie“ im Sinne von ‚Verhandeln (mit Worten) zwischen Konfliktparteien‘ gab es dagegen wenige, obwohl die klare Mehrheit von Kriegen mit Diplomatie beendet wurden (vgl. z.B. Wallensteen 2015: 142)

Die Macht der Worte 4/4: So geht kultivierter Streit

DiskursReview Die Macht der Worte (4/4):So geht kultivierter Streit Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 3/4: Sprachliche Denkschablonen

DiskursReview Die Macht der Worte (3/4):Sprachliche Denkschablonen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 2/4: Freund-Feind-Begriffe

DiskursReview Die Macht der Worte (2/4): Freund-Feind-Begriffe Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...

Die Macht der Worte 1/4: Wörter als Waffen

DiskursReviewDie Macht der Worte (1/4): Wörter als Waffen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 / 06.03.2025...

Relativieren – kontextualisieren – differenzieren

Die drei Handlungsverben relativieren, kontextualisieren, differenzieren haben gemein, dass sie sowohl in Fachdiskursen als auch im mediopolitischen Interdiskurs gebraucht werden. In Fachdiskursen stehen sie unter anderem für Praktiken, die das Kerngeschäft wissenschaftlichen Arbeitens ausmachen: analytische Gegenstände miteinander in Beziehung zu setzen, einzuordnen, zu typisieren und zugleich Unterschiede zu erkennen und zu benennen.

Wehrhafte Demokratie: Vom Wirtschaftskrieg zur Kriegswirtschaft

Weitgehend ohne Öffentlichkeit und situiert in rechtlichen Grauzonen findet derzeit die Militarisierung der ursprünglich als „Friedensprojekt“ gedachten EU statt.

Tagung 2025: „Das geht zu weit!“ Sprachlich-kommunikative Strategien der Legitimierung und Delegitimierung von Protest in öffentlichen, medialen und politischen Diskursen

„Das geht zu weit!“ Sprachlich-kommunikative Strategien der Legitimierung undDelegitimierung von Protest in öffentlichen, medialen und politischen Diskursen Tagung der Forschungsgruppe Diskursmonitor Tagung: 04. bis 5. Juni 2025 | Ort: Freie Universität Berlin...