DiskursGlossar

Google-Bombing

Kategorie: Techniken

Verwandte Ausdrücke: Google-Bombe, Googlewashing, Link Bombing, Spamdexing, Link Spam, Keyword Spam, negative SEO, Suchmaschinen-Spamming

Siehe auch: Suchmaschinenoptimierung, Search Engine Advertising, Domain-Grabbing, Guerillakommunikation

Autor: Jo Bager

Version: 1.1 / Datum: 12.12.2022

Kurzzusammenfassung

Als Google-Bombing bezeichnet man eine Methode, mit der die Trefferliste bei Google manipuliert wird. Dabei soll der Link auf eine bestimmte Webseite möglichst prominent auf der Suchergebnisseite platziert werden.

Google-Bombing wurde in der Vergangenheit unter anderem von politischen Aktivisten genutzt (Guerillakommunikation), um einen politischen Akteur oder eine Partei mit einem negativen Begriff zu verknüpfen (Imageverschmutzung) oder unter ihrem Namen einen Link auf eine kritische Webseite zu platzieren. Aktuell spielen Google-Bombs aber kaum eine Rolle mehr.

Erweiterte Begriffsklärung

Suchmaschinen gehören zu den wichtigsten Diensten für die Orientierung im Internet. Sie indizieren die Texte und andere Inhalte auf allen Webseiten und machen sie über eine Abfragemaske durchsuchbar. Die Suchmaschine mit dem größten Marktanteil ist Google.

Die Reihenfolge, in der eine Suchmaschine ihre Treffer auf ihren Suchergebnisseiten anzeigt (Search Engine Result Pages, SERPs), bezeichnet man als Ranking. Das Ranking legt ein komplexer Algorithmus fest. Er bezieht dafür die Inhalte auf den indizierten Seiten selbst mit ein, also zum Beispiel das Vorhandensein und die Häufigkeit bestimmter Schlagwörter. Außerdem sind externe Faktoren für das Ranking relevant. Bei Google waren und sind die Anzahl der Links, die auf eine Seite weisen, sowie die Texte, mit denen diese Links hinterlegt sind, wichtige Faktoren für das Ranking.

Schon immer haben (Werbe-)Unternehmen und andere Akteure versucht, ihre Seiten bei häufig genutzten Suchbegriffen an möglichst prominenter Stelle in den Suchergebnissen bei Google und anderen Suchmaschinen zu platzieren. Dieses Vorhaben nennt man Suchmaschinenoptimierung (Search Engine Optimization, SEO).

Beim Google-Bombing versucht man, das Suchergebnis nicht für die eigenen, sondern für fremde Seiten zu beeinflussen. Solche Vorhaben werden auch als negative SEO bezeichnet. Konkret soll Google-Bombing dazu führen, die Seite eines Konkurrenten, eines missliebigen Unternehmens, einer Partei oder eines Politikers mit einem negativen Begriff zu besetzen oder unter seinem Namen eine Seite zu verlinken, die sich kritisch mit ihm auseinandersetzt. Den Begriff Google-Bombing hat der Journalist Adam Mathes in einem Online-Artikel über das Phänomen geprägt (vgl. Mathes 2001).

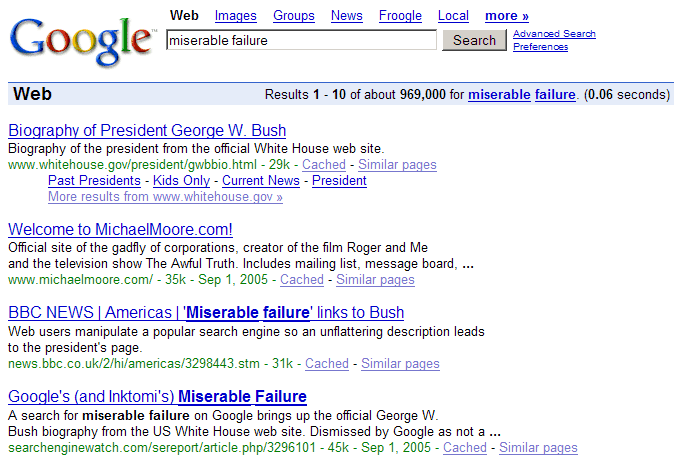

Google Bombing macht sich die Tatsache zunutze, dass Google auch die Texte für das Ranking heranzieht, die mit Links auf eine bestimmte Webseite verweisen. Bei dem Beispiel 2 (siehe unten) war die Biographie des damaligen Präsidenten George W. Bush der erste Treffer, wenn man nach miserable failure suchte. Dieser Begriff war weder auf der Biographieseite von Bush enthalten, noch ist er Bestandteil der beim Link verborgenen URL (letztere lautete www.whitehouse.gov/president/gwbio.html). Vielmehr war es den Veranlassern der Google-Bombe gelungen, sehr viele Linkverweise zu Bushs Biographieseite auf Webseiten zu setzen oder setzen zu lassen, die mit dem Text miserable failure hinterlegt waren.

Nachdem Google in den Nullerjahren recht anfällig für Google-Bomben war, hat der Suchmaschinenbetreiber seine Ranking-Algorithmen nach und nach angepasst, was es schwieriger machte, mit Google-Bomben die Suche zu beeinflussen. Seit Ende der Nullerjahre kamen Google-Bombs nur noch selten vor, ganz verschwunden sind sie nicht.

Im Zuge des Ukraine-Kriegs hat eine neue Spielart der Google-Bomben einen Schub erfahren, das (Google-)Review-Bombing. Dabei geht es darum, die Webseite, die Dienstleistung oder das Produkt eines Konkurrenten durch massenhaft negative Bewertungen auf Plattformen wie Amazon, App Stores oder Google Maps zu diskreditieren.

Beispiele

(1) Als erste Google-Bombe gilt der Suchbegriff more evil than satan himself (,böser als Satan persönlich‘), unter dem ab 1999 ein Link auf die Seite von Microsoft erschien (vgl. Spring 1999).

(2) 2003 wurde der damalige US-Präsident George W. Bush die Zielscheibe der wohl bekanntesten Google-Bombe. Viele Gegner Bushs hatten sich abgesprochen, die Seite mit der Biographie von Präsident Bush auf der Webseite des Weißen Hauses zu verlinken, hinterlegt mit dem Begriff miserable failure (,jämmerliches Versagen‘ bzw. ,erbärmlicher Versager‘). Auf diese Weise wurde die betreffende Seite der erste Treffer für die Suchabfrage miserable failure. Auch 2005 verwies Google unter dem Begriff miserable failure auf die betreffende Seite (vgl. Rötzer 2005).

Abb. 1: Google Suchergebnis: Miserable failure (https://en.wikipedia.org/wiki/File:Google_Bomb_Miserable_Failure.png ; Zugriff: 22.11.2022).

(3) 2018 erreichten Aktivisten, dass Google bei der Suche nach dem Begriff Idiot zahlreiche Fotos von Donald Trump anzeigte (vgl. Breithut 2018).

(4) Das Hackerkollektiv Anonymous hat im Februar 2022 einen Aufruf verbreitet, die Kommentarfunktion des Google-Review-Angebots zu nutzen, um auf die Situation in der Ukraine aufmerksam zu machen und sich den Protesten dagegen anzuschließen. Auf diese Weise sollten die Zensurmechanismen in Russland umgangen werden, die es Bürgern dort unmöglich machen, sich neutral zu informieren. Google hat allerdings auch auf dieses Google-Review-Bombing reagiert, löscht Beiträge, die nicht mit den betreffenden Unternehmen zu tun haben, und sperrt Accounts, unter denen solche Beiträge angelegt werden (vgl. Maier 2022).

Literatur

Zitierte Literatur

- Breithut, Jörg (2018): Google-Suche nach „Idiot“ führt zu Donald Trump. Online unter: https://www.spiegel.de/netzwelt/web/donald-trump-suche-nach-idiot-fuehrt-bei-google-zu-us-praesidenten-a-1219443.html ; Zugriff: 22.11.2022.

- Maier, Sascha (2022): Google-Review-Bombing gegen Russland. Online unter: https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.cyberkrieg-um-die-ukraine-google-review-bombing-gegen-russland.6cc9d15c-acf8-4abd-b173-81e63cf8cb28.html ; Zugriff: 22.11.2022.

- Mathes, Adam (2001): Filler Friday: Google Bombing. Über: Better Than You Daily, aufgerufen bei Archive.org. Online unter: https://web.archive.org/web/20050715083840/http://uber.nu/2001/04/06/ ; Zugriff: 22.11.2022.

- Rötzer, Florian (2005): Vom Begriff „Versager“ zur Biographie von G. W. Bush. Online unter: https://www.heise.de/tp/features/Vom-Begriff-Versager-zur-Biographie-von-G-W-Bush-3401253.html ; Zugriff: 22.11.2022.

- Spring, Tom (1999): Search engines gang up on Microsoft. CNN.com, aufgerufen bei Archive.org: https://web.archive.org/web/20010626201449/http://www.cnn.com/TECH/computing/9911/15/search.engine.ms.idg/ ; Zugriff: 22.11.2022.

Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: Google Suchergebnis: Miserable failure. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Google_Bomb_Miserable_Failure.png ; Zugriff: 22.11.2022.

Zitiervorschlag

Bager, Jo (2022): Google-Bombing. In: Diskursmonitor. Glossar zur strategischen Kommunikation in öffentlichen Diskursen. Hg. von der Forschungsgruppe Diskursmonitor und Diskursintervention. Veröffentlicht am 12.12.2022. Online unter: https://diskursmonitor.de/glossar/google-bombing.

DiskursGlossar

Grundbegriffe

Hegemonie

Wie der britische Politikwissenschaftler Perry Anderson 2018 in einer umfassenden, historisch weit ausgreifenden Studie zum Gebrauch des Begriffs Hegemonie und seinen Konjunkturen beschreibt, liegen die historischen Wurzeln des Begriffs im Griechischen, als Bezeichnung für Führung (eines Staatswesens) mit Anteilen von Konsens.

Diskurskompetenz

Im engeren, linguistischen Sinn bezeichnet Diskurskompetenz die individuelle sprachlich-kommunikative Fähigkeit, längere zusammenhängende sprachliche Äußerungen wie Erzählungen, Erklärungen, Argumentationen zu formulieren und zu verstehen.

Agenda Setting

Rassistisch motivierte Gewalt, Zerstörung des Regenwaldes, Gender pay gap: Damit politische Institutionen solche Probleme bearbeiten, müssen sie erst als Probleme erkannt und auf die politische Tagesordnung (Agenda) gesetzt werden. Agenda Setting wird in Kommunikations- und Politikwissenschaft als eine Form strategischer Kommunikation beschrieben, mithilfe derer Themen öffentlich Gehör verschafft und politischer Druck erzeugt werden kann.

Medien

Die Begriffe Medien/Massenmedien bezeichnen diverse Mittel zur Verbreitung von Informationen und Unterhaltung sowie von Bildungsinhalten. Medien schaffen damit eine wesentliche Grundlage für Meinungsbildung und Meinungsaustausch.

Macht

Macht ist die Fähigkeit, Verhalten oder Denken von Personen zu beeinflussen. Sie ist Bestandteil sozialer Beziehungen, ist an Kommunikation gebunden und konkretisiert sich situationsabhängig. Alle expliziten und impliziten Regeln, Normen, Kräfteverhältnisse und Wissensformationen können aus diskursanalytischer Perspektive als Machtstrukturen verstanden werden, die Einfluss auf Wahrheitsansprüche und (Sprach)Handlungen in einer Gesellschaft oder Gruppe nehmen.

Normalismus

Normalismus ist der zentrale Fachbegriff für die Diskurstheorie des Literaturwissenschaftlers Jürgen Link. Die Normalismus-Theorie fragt danach, wie sich Vorstellungen von ‚Normalität‘ und ‚Anormalität‘ als Leit- und Ordnungskategorien moderner Gesellschaften herausgebildet haben.

Wissen

Kollektives Wissen von sozialen Gruppen ist sowohl Voraussetzung als auch Ziel strategischer Kommunikation in öffentlichen Diskursen. Es wird geprägt durch individuelle Erfahrung, aber auch in Diskursgemeinschaften kommunikativ geteilt – vor allem im Elternhaus, in Peergroups und Bildungseinrichtungen sowie durch Medienkonsum.

Werbung

Werbung ist ein Kommunikationsinstrument von Unternehmen, das der Positionierung im Markt dient und je nach Situation des Unternehmens auf Einführung, Erhalt oder Ausbau von Marktanteilen und damit letztlich auf ökonomischen Gewinn abzielt.

Mediale Kontrolle

Medien werden vielfältig zur Durchsetzung von Macht verwendet. So in der Zensur, wenn eine politische Selektion des Sagbaren und des Unsagbaren stattfindet; in der Propaganda, wenn eine Bevölkerung von den Ansichten oder wenigstens der Macht einer bestimmten Gruppe überzeugt werden soll; oder in der Überwachung, die unerwünschtes Verhalten nicht nur beobachten, sondern unwahrscheinlich machen soll.

Freund- und Feind-Begriffe

Freund-, Gegner- und Feindbegriffe sind Teil der Politischen Kommunikation. Sie bilden die Pole eines breiten Spektrums von kommunikativen Zeichen, mit denen politische Akteure sich selbst und ihre politischen Gegner im Kampf um beschränkte Ressourcen auf dem diskursiven Schlachtfeld positionieren.

Techniken

Redenschreiben

Wer Reden schreibt, bereitet die schriftliche Fassung von Reden vor, die bei besonderen Anlässen gehalten werden und bei denen es auf einen ausgearbeiteten Vortrag ankommt.

Offener Brief

Bei einem offenen Brief handelt es sich um eine strategische Praktik, die genutzt wird, um Anliegen einer Person oder Gruppe öffentlich sichtbar zu machen. Die Texte, die als offene Briefe bezeichnet werden, richten sich an eine Person oder Institution und werden über Medien veröffentlicht.

Kommunikationsverweigerung

Unter dem Begriff Kommunikationsverweigerung lässt sich ein Bündel von Praktiken und Strategien fassen, die den kommunikativen Austausch zu erschweren oder zu verhindern suchen.

Flugblatt

Unter Flugblättern versteht man einseitige Druckerzeugnisse, die ursprünglich meist illustriert waren. Eng verwandt sind die mehrseitigen Flugschriften. Während Flugschriften und Flugblätter heute kostenlos verteilt werden oder zur Mitnahme ausliegen, wurden sie in der Frühen Neuzeit zunächst als Handelswaren verkauft und gingen so als frühe Massenmedien den Zeitungen voraus.

Passivierung

Unter Passivierung versteht man die Formulierung eines Satzes in einer grammatischen Form des Passivs. Das Passiv ist gegenüber dem Aktiv durch die Verwendung von Hilfsverben formal komplexer. Seine Verwendung hat unter anderem zur Folge, dass handelnde Personen im Satz nicht genannt werden müssen, was beispielsweise in Gesetzestexten für eine (gewünschte) größtmögliche Abstraktion sorgt („Niemand darf wegen seines Geschlechts […] benachteiligt oder bevorzugt werden.“ Art. 3 GG).

Aufopferungs-Topos

Als Aufopferungs-Topos wird in der Diskursforschung ein Argumentationsmuster bezeichnet, das zwei strategische Funktionen erfüllen kann: einerseits kann es dazu dienen, mit der Behauptung eines besonderen Ressourceneinsatzes (z.B. Einsatz von Geld, Zeit oder emotionaler Belastung) einen hohen Achtungswert für eine Person, eine Sache bzw. für ein Ziel zu plausibilisieren. Andererseits können Akteure besondere Privilegien (wie z.B. Wertschätzung, Entscheidungsbefugnisse und Mitspracherechte) reklamieren, wenn sie sich für eine bereits in der sozialen Bezugsgruppe hochgeschätzte Sache engagieren.

Opfer-Topos

Als Opfer-Topos bezeichnet man eine diskursive Argumentationsstrategie, bei der sich Akteure als ‚Opfer‘ gesellschaftlicher Urteilsbildung inszenieren und damit eigene Interessen – vor allem Aufmerksamkeit und Berücksichtigung von Bedürfnissen – geltend zu machen versuchen.

Analogie-Topos

Der Analogie-Topos zählt zu den allgemeinen bzw. kontextabstrakten Argumentationsmustern, die genutzt werden können, um für oder gegen eine Position zu argumentieren. Analogie-Topoi werden von verschiedenen Akteuren und Akteursgruppen strategisch eingesetzt, um eine zustimmende Haltung bei den Zielgruppen zu bewirken.

Topos der düsteren Zukunftsprognose

Der Topos der düsteren Zukunftsprognose beschreibt ein Argumentationsmuster, bei dem eine negative, dystopische Zukunft prognostiziert wird. Dabei wird auf die drohenden Folgen einer Krise oder einer allgemeinen Gefahr verwiesen, aus der eine negative Zukunft bei falschem Handeln resultieren wird.

Negativpreis

Ein Negativpreis ist eine Auszeichnung an Personen oder Organisationen (meist Unternehmen), die sich oder ihre Produkte positiv darstellen und vermarkten, ihre Versprechen aus Sicht des Preisverleihers allerdings nicht einhalten. Dabei dient der Preis durch seine Vergabe vor allem dem Zweck, Aufmerksamkeit zu erregen, mediale Präsenz auf ein Thema zu lenken und den Preisträger in seinem moralischen Image zu beschädigen.

Schlagwörter

Verfassung

Die Verfassung eines Landes (in Deutschland das Grundgesetz von 1949) steht für die höchste und letzte normative und Legitimität setzende Instanz einer staatlichen Rechtsordnung. In der offiziellen Version demokratischer Selbstbeschreibung ist es das Volk selbst, das sich in einem rituellen Gründungsakt eine Verfassung gibt.

Toxizität / das Toxische

Es ist nicht immer ganz eindeutig bestimmbar, was gemeint wird, wenn etwas als toxisch bezeichnet wird. Zeigen lässt sich zwar, dass sich die Bedeutung von ‚giftig‘ hin zu ‚schädlich‘ erweitert hat, doch die Umstände, unter denen etwas für jemanden toxisch, d. h. schädlich ist, müssen aus der diskursiven Situation heraus erschlossen werden.

Zivilgesellschaft

Im gegenwärtigen deutschen Sprachgebrauch werden so heterogene Organisationen, Bewegungen und Initiativen wie ADAC und Gewerkschaften, Trachtenvereine und Verbraucherschutzorganisationen, Umweltorganisationen und religiöse Gemeinschaften zur Zivilgesellschaft gezählt.

Demokratie

Der Ausdruck Demokratie dient häufig zur Bezeichnung einer (parlamentarischen) Staatsform und suggeriert die mögliche Beteiligung aller an den Öffentlichen Angelegenheiten. Dabei ist seine Bedeutung weniger eindeutig als es den Anschein hat.

Plagiat/Plagiarismus

Plagiarismus ist ein Begriff, der sich im öffentlichen Diskurs gegen Personen oder Produkte richten kann, um diese in zuweilen skandalisierender Absicht einer Praxis unerlaubter intermedialer Bezugnahme zu bezichtigen. Die Illegitimität dieser Praxis wird oft mit vermeintlichen moralischen Verfehlungen in Verbindung gebracht.

Fake News

Fake News wird als Schlagwort im Kampf um Macht und Deutungshoheit in politischen Auseinandersetzungen verwendet, in denen sich die jeweiligen politischen Gegenspieler und ihre Anhänger wechselseitig der Lüge und der Verbreitung von Falschnachrichten zum Zweck der Manipulation der öffentlichen Meinung und der Bevölkerung bezichtigen.

Lügenpresse

Der Ausdruck Lügenpresse ist ein politisch instrumentalisierter „Schlachtruf“ oder „Kampfbegriff“ gegen etablierte und traditionelle Medien. Dabei wird häufig nicht einzelnen Medien-Akteuren, sondern der gesamten Medienbranche vorgeworfen, gezielt die Unwahrheit zu publizieren.

Antisemitismus

Mit Antisemitismus werden gemeinhin alle jene Phänomene bezeichnet, die sich gegen das Judentum oder gegen Jüdinnen*Juden als Jüdinnen*Juden richten. Die entsprechenden Erscheinungen reichen von der bloßen Distanzierung und Behauptung jüdischer Andersartigkeit, über vollständig ausgearbeitete Weltbilder, die Jüdinnen*Juden für sämtliche Probleme verantwortlich machen, bis hin zu massiven Ausgrenzungs-, Verfolgungs- und Gewaltpraktiken.

Grammatiknazi / Grammar Nazi

Das überwiegend negativ konnotierte Schlagwort Grammatiknazi – als Übersetzung von engl. grammar nazi – wird zur Benennung von Personen verwendet, die meist in eher informellen Kontexten der öffentlichen Internetkommunikation (u. a. in Foren, Kommentarbereichen auf Nachrichtenportalen, sozialen Netzwerken) ungefragt Sprachkritik an den Äußerungen anderer (häufig fremder) Kommunikationsteilnehmer*innen üben.

Respekt

Respekt oder respektvolles Verhalten wird eingefordert für die Eigengruppe (bzw. von der Eigengruppe), für wirklich oder vermeintlich diskriminierte Gruppen, für abweichende Meinungen. Mitgemeint ist bei der Forderung nach Respekt meist eine positiv bewertete Szene der (sozialen, kulturellen, ethnischen, sexuellen etc.) Vielfalt/Diversität.

Verschiebungen

Versicherheitlichung

In akademischen Kontexten wird Versicherheitlichung in Abgrenzung zu einem naiv-realistischen Sicherheitsverständnis verwendet. Dieses betrachtet Sicherheit als einen universell erstrebenswerten und objektiv feststellbaren Zustand, dessen Abwesenheit auf das Handeln von Akteuren zurückzuführen ist, die feindselig, kriminell, unverantwortlich oder zumindest fahrlässig agieren.

Ökonomisierung

Ökonomisierung wird in gegenwärtigen Diskursen in der Regel zur Bezeichnung von Prozessen verwendet, in denen die spezifisch wirtschaftlichen Funktions-Elemente wie Markt, Wettbewerb/Konkurrenz, Kosten-Nutzen-Kalküle, Effizienz, Gewinnorientierung in Bereiche übertragen werden, die zuvor teilweise oder ganz nach anderen Leitkriterien ausgerichtet waren

Moralisierung

Moralisierung verlagert Macht- und Interessenkonflikte in die Sphäre der Kommunikation von Achtung / Missachtung. Sie reduziert Ambivalenz zugunsten einer Polarisierung von gut und böse.

Konstellationen

Skandal

Die Diskurskonstellation des Skandals zeichnet sich durch eine in den Medien aufgegriffene (bzw. durch sie erst hervorgerufene) empörte Reaktion eines erheblichen Teils der Bevölkerung auf einen tatsächlichen oder vermeintlichen Missstand aus. Die schuldhafte Verursachung dieses Missstandes wird dabei einem gesellschaftlichen Akteur zugeschrieben, dessen Handeln als ‚unmoralisch‘ gedeutet wird.

DiskursReview

Review-Artikel

Tagung 2025: „Das geht zu weit!“ Sprachlich-kommunikative Strategien der Legitimierung und Delegitimierung von Protest in öffentlichen, medialen und politischen Diskursen

„Das geht zu weit!“ Sprachlich-kommunikative Strategien der Legitimierung undDelegitimierung von Protest in öffentlichen, medialen und politischen Diskursen Tagung der Forschungsgruppe Diskursmonitor Tagung: 04. bis 5. Juni 2025 | Ort: Freie Universität...

„Remigration“ – Ein Riss im Schleier der Vagheit. Diskursive Strategien rund um das Remigrationskonzept und die Correctiv-Recherchen

Die am 10. Januar veröffentlichte Correctiv-Recherche über ein rechtes Vernetzungstreffen in Potsdam sorgte für erhebliche öffentliche Aufmerksamkeit und die größten Demonstrationen gegen Rechtsaußen seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Im Fokus der Kritik…

Neue Beiträge Zur Diskursforschung 2023

Mit Beginn des Wintersemesters laden die Forschungsgruppen CoSoDi und Diskursmonitor sowie die Akademie diskursiv ein zur Vortragsreihe Neue Beiträge Zur Diskursforschung. Als interdisziplinäres Forschungsfeld bietet die Diskursforschung eine Vielzahl an...

Tagung: Zur Politisierung des Alltags – Strategische Kommunikation in öffentlichen Diskursen (01.–03.02.2023)

Die (krisenbedingt verschärfte) Politisierung der Alltagsdiskurse stehen im Zentrum der hier geplanten Tagung. Antworten auf folgende Leitfragen sollen dabei diskutiert werden: Was sind die sozialen, medial-räumlichen und sprachlichen Konstitutionsbedingungen…

Tagung: Diskursintervention (31.01.2019–01.02.2019)

Welchen Beitrag kann (bzw. muss) die Diskursforschung zur Kultivierung öffentlicher Diskurse leisten? Was kann ein transparenter, normativer Maßstab zur Bewertung sozialer und gesellschaftlicher Diskursverhältnisse sein?

Was ist ein Volk?

Dass „Volk“ ein höchst schillernder und vielschichtiger politischer Leitbegriff der vergangenen Jahrhunderte gewesen ist (und nach wie vor ist), kann man schon daran erkennen, dass der Eintrag „Volk, Nation“ in Brunner, Conze & Kosellecks großem Nachschlagwerk zur politischen Begriffsgeschichte mehr als 300 Seiten umfasst.

Antitotalitär? Antiextremistisch? Wehrhaft!

Im Herbst 2022 veranstalteten die Sender des Deutschlandradios eine Kampagne mit Hörerbeteiligung zur Auswahl eines Themas, mit dem sich ihre sogenannte „Denkfabrik“ über das kommende Jahr intensiv beschäftigen solle. Fünf Themen standen zur Auswahl, „wehrhafte Demokratie“ wurde gewählt, wenig überraschend angesichts des andauernden Krieges in der Ukraine…

Über einige Neuzugänge im (täglich wachsenden) Repertoire bellizistischer Kampf- und Kontaminationsbegriffe

[1] Was haben die Ausdrücke »Eskalationsphobie«, »Friedensmeute« und »Lumpenpazifismus« gemeinsam? Nun, zuerst einmal den Umstand, dass alle drei verdienstvolle Neuprägungen unserer medio-politischen Klasse sind…

Schlaglichter des Kriegsdiskurses: eine kleine Inventarauswahl zum öffentlichen Sprachgebrauch im Frühjahr 2022

Spätestens seit dem Angriff und Einmarsch Russlands in der Ukraine dominiert der Krieg auch die bundesdeutschen Debatten und schlägt sich im Sprachgebrauch nieder: diskursprägende Wortfelder, Schlagwörter, Topoi…

Die Unordnung des Diskurses? Thesen zur semantischen Desorientierung in der gegenwärtigen medio-politischen Öffentlichkeit

Disclaimer I: Die nachfolgenden Zeilen sind das Zwischenergebnis kontinuierlicher gemeinsamer Beobachtungen und Diskussionen in der „Forschungsgruppe Diskursmonitor und Diskursintervention“ zu Debatten in Presse, Politik und sozialen Medien. Auch wenn diese Beobachtungen fachlich orientiert sind, liegen ihnen bisher keine systematischen Datenanalysen zugrunde.