DiskursGlossar

Passivierung

Kategorie: Techniken

Verwandte Ausdrücke: Passiv, Aktiv, Genus Verbi/Diathese

Siehe auch: Strategische Kommunikation, Bedeutung, Perspektive, Lexikalisches Diffundieren

Autor/innen: Marius Albers, Carolin Gerwinski, Pia Winkel

Version: 1.1 / Datum: 14.04.2023

Kurzzusammenfassung

Unter Passivierung versteht man die Formulierung eines Satzes in einer grammatischen Form des Passivs. Das Passiv ist gegenüber dem Aktiv durch die Verwendung von Hilfsverben formal komplexer. Seine Verwendung hat unter anderem zur Folge, dass handelnde Personen im Satz nicht genannt werden müssen, was beispielsweise in Gesetzestexten für eine (gewünschte) größtmögliche Abstraktion sorgt („Niemand darf wegen seines Geschlechts […] benachteiligt oder bevorzugt werden.“ Art. 3 GG). Gleichzeitig kann das Passiv in strategischer Kommunikation auch zur aktiven „Täterverschweigung“ (Köller 1997: 107) genutzt werden, wie dies beispielsweise für Karl-Theodor zu Guttenberg in seinem Statement zu den Plagiatsvorwürfen bezüglich seiner Doktorarbeit unterstellt werden kann: „Es wurde allerdings zu keinem Zeitpunkt bewusst getäuscht oder bewusst die Urheberschaft nicht kenntlich gemacht“ (SZ 2011).

Erweiterte Begriffsklärung

Für eine Beschreibung der strategischen Verwendung von Passivierungen ist es hilfreich, zunächst die grammatischen Grundlagen des Passivs zu klären. Unter Passivierung versteht man Formulierungen mit einem Prädikat im Passiv in Sätzen, für die als ,Normalfall‘ das Aktiv vorausgesetzt wird (Duden 2016: 556):

Peter schlägt Paul. (Aktiv)

Paul wird geschlagen. (Passiv)

Mit Blick auf die sprachliche Form sind passivierte Formulierungen durch die spezifisch markierte Verbform gekennzeichnet (wird geschlagen statt schlägt). Mit Blick auf ihre Bedeutung weisen sie eine ,Umverteilung‘ der am Ereignis Beteiligten gegenüber dem Aktiv auf. Das wichtigste Merkmal dabei ist, dass in Passivsätzen nicht der Handelnde (Agens), der das Ereignis als Verantwortlicher intendiert und kontrolliert, als zentrale Figur im Subjekt erscheint, sondern ein anderer Ereignisbeteiligter (Person oder Gegenstand), der von der Handlung betroffen ist. Das Agens wird im Passiv (im Gegensatz zum Aktiv) nur optional und dann als präpositionale Angabe realisiert:

Paul wird [von Peter] geschlagen. (Passiv)

Die Aufmerksamkeit des Hörers oder Lesers einer solchen Formulierung wird damit vom verantwortlichen Handelnden auf die Effekte der Handlung verlagert. Dies ist die Grundlage für einen möglicherweise strategischen Gebrauch des Passivs, der dann vorliegt, wenn etwa zur Vermeidung negativer Konsequenzen die Verantwortlichen in der sprachlichen Darstellung ganz gezielt „verschwiegen“ (vgl. Köller 1997: 107) werden.

Die deutsche Sprache bietet neben dem Passiv aber noch vielfältige weitere Möglichkeiten, den Fokus weg von der handelnden Person zu lenken. Beispiele wären Nominalisierungen, mit denen verbale Sachverhalte über ein Substantiv ausgedrückt werden (vgl. Wilde 2016), sowie Formulierungen mit Adjektiven oder modalpassivische Konstruktionen (vgl. Trost 2018):

Die Verantwortlichen können das Problem nicht lösen.

Eine Lösung des Problems ist unmöglich. (Nominalisierung)

Das Problem ist nicht lösbar. (Adjektivbildung)

Das Problem ist nicht zu lösen. (Konstruktion mit modalem Infinitiv)

Aktiv und Passiv sind die Ausprägungen einer gemeinsamen grammatischen Kategorie des Verbs, die in der Sprachwissenschaft als ,Genus verbi‘ oder ,Diathese‘ bezeichnet wird. Die komplexen (auch: analytischen) Formen des Passivs bestehen aus einer Hilfsverbform, die zur grammatischen Markierung des Passivs beiträgt (möglich sind die Verben sein, werden und bekommen), und einer Vollverbform, dem Partizip II, in der der semantische Kern der Ereignisdarstellung enthalten ist.

- werden: Paul wird geschlagen. (Aktiv: Peter schlägt Paul.)

- sein: Die Sache ist erledigt. (Aktiv: Peter erledigt die Sache.)

- bekommen: Paul bekommt Brennholz geliefert. (Aktiv: Peter liefert Paul Brennholz.)

Die drei Passivtypen unterscheiden sich zum einen zeitstrukturell (Vorgang bei werden/bekommen vs. Zustand bei sein) und zum anderen funktional bzw. in ihren Anwendungsbereichen (Fokus auf Handlungsbetroffenen bei werden/sein vs. Fokus auf Nutznießer bei bekommen).

Der Prototyp der Passivierung ist die Bildung des Passivs mit werden (vgl. Eisenberg 2020: 131). Man spricht vom werden-Passiv (auch: ‚Vorgangspassiv‘), das typischerweise von transitiven Verben gebildet werden kann, also von Verben, die ein Akkusativobjekt aufweisen. In der Regel sind dies Handlungsverben (zu Ausnahmen vgl. Duden 2016: 559–561). Zum sein– und bekommen-Passiv vgl. Duden (2016: 563–565).

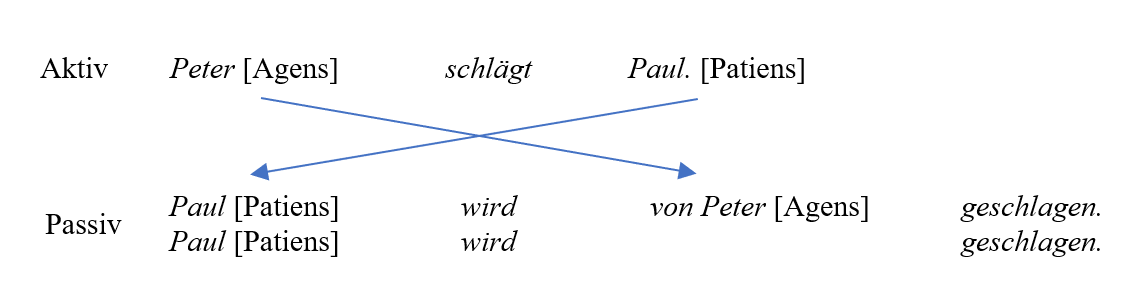

Für alle Passivtypen entfällt die obligatorische Realisierung des Handelnden (Agens) im Subjekt. Die Duden-Grammatik (2016: 561) gibt an, dass in ca. 90 % der Passivsätze mit werden das Agens nicht realisiert wird. Stattdessen erscheint bei transitiven Verben der Referent des Akkusativobjekts, der dort meist den von der Handlung Betroffenen (Patiens) darstellt, im Subjekt des Passivsatzes (s. Abbildung). Im bekommen-Passiv wird der Referent des Dativobjekts aus dem Aktivsatz (i.d.R. ein Nutznießer, sog. Benefizient) ins Subjekt erhoben.

Abb. 1: Agens und Patiens im Aktiv und Passiv (eigene Darstellung).

Die Bedeutung von Aktivsätzen und ihren Passivierungen scheint im Wesentlichen gleich zu sein (vgl. Eisenberg 2020: 132); sie beziehen sich auf dieselben außersprachlichen Sachverhalte. Die Funktion des Passivs ist hingegen gerade im semantischen Unterschied zwischen Aktiv- und Passivsatz zu suchen, der mehr ist als bloßes Stilmittel und „Luxus der Sprache“ (Leiss 1992: 73).

Mit Blick auf die außersprachliche Wirklichkeit gehen Eisenberg (2020: 131) und die Duden-Grammatik (2016: 556–567) davon aus, dass bei der Passivierung die Konstellation der Ereignisbeteiligten grundsätzlich erhalten bleibt. Damit würde sich im Passiv zwar der Fokus auf das dargestellte Ereignis ändern, indem ein anderer Ereignisbeteiligter mit seiner Rolle die herausgestellte syntaktische Funktion des Subjekts einnimmt, das Ereignis selbst bliebe aber das gleiche. Eine andere Auffassung vertritt Ágel (2017: 40), der die jeweiligen Rollenkonstellationen nicht als gegebene Eigenschaften außersprachlicher Sachverhalte ansieht, sondern als Teil der sprachlichen Darstellung. Im Passiv verändert sich in diesem Sinne nicht nur die Anordnung der semantischen Rollen eines Ereignisses, sondern der gesamte Ereignistyp. Demnach unterscheiden sich Sätze im Aktiv wie Peter schlägt Paul und solche im Passiv wie Paul wird von Peter geschlagen nicht einfach dadurch, dass einmal Peter als Schläger (im Aktiv) und einmal Paul als Opfer (im Passiv) im Fokus steht, ansonsten aber dieselbe Situation dargestellt würde. Stattdessen werden grundlegend unterschiedliche Situationen beschrieben: Peter schlägt Paul bezeichnet eine Handlung, in deren Zentrum Peter als Verantwortlicher steht; Paul wird [von Peter] geschlagen bezeichnet hingegen einen unkontrollierten Vorgang, dem Paul geradezu schicksalhaft unterliegt und in dem nur am Rande und ohne grammatischen Zwang Peter als Ursprung des Geschehens erwähnt ist (vgl. Ágel 2017: 274–275).

Die Verwendung des Passivs ist aus grammatischer Sicht nie zwingend: Ob ein Sachverhalt im Aktiv (Peter schlägt Paul) oder im Passiv (Paul wird (von Peter) geschlagen) ausgedrückt wird, obliegt allein der kommunikativen Intention des/der Sprecher:in (vgl. Diewald 2010: 271–272). Da das Aktiv allerdings wie oben gesehen als unmarkierte Normalform gilt, liegen bereits in der bloßen Verwendung von Passivformen „metakommunikative Zeichen“ vor, „die die Rezeptionsweise von Sachverhalten zu regulieren versuchen“ (Köller 1997: 105–106). Eine zentrale Rolle nimmt hierbei die Agensreduktion ein: Auch wenn sie in der grammatischen Diskussion nicht als zentraler Zweck der Passivierung angenommen wird und nicht obligatorisch ist, so ist es gerade diese „Begleiterscheinung“ (Leiss 1992: 88) der grammatischen Funktion, die sie für bestimmte Kommunikationssituationen rhetorisch besonders interessant macht. Deagentivierung gilt daher auch bei von Polenz (2008: 185) „als das stärkste, häufigste Motiv für den Gebrauch von Passivsätzen“.

Aufgrund der Möglichkeit, das Agens auszublenden, sind Passivformen unter dem Stichwort „Täterverschweigung […] oft als manipulative Sprachformen denunziert worden“ (Köller 1997: 107). Dass diese pauschale Kritik keineswegs gerechtfertigt ist, wurde verschiedentlich dargestellt: Nicht die Verwendung von Passivformen an sich, sondern „ihr strategisch-manipulativer oder auch unreflektierter Gebrauch“ (Zifonun 1993: 267) in bestimmten Kontexten muss kritisch betrachtet werden.

Dazu lohnt es sich, das Feld typischer Vorkommen des Passivs ein wenig zu ordnen. Es kann verschiedene Gründe geben, einen Satz agenslos zu formulieren; beispielhaft sind die folgenden (aus Heidolph et al. 1984: 553, hier in leicht variierter Reihenfolge):

a) Urheber/Ursache sind nicht bekannt und können nicht genannt werden. (Das Kind ist entführt worden.)

b) Urheber/Ursache sind allgemein bekannt, vorerwähnt oder aus dem Kontext zu erschließen und brauchen nicht genannt zu werden. (Peter wurde in die 10. Klasse versetzt.)

c) Urheber/Ursache ist unwesentlich für das Verständnis des Sachverhalts, wichtig ist vor allem der Vorgang. (Die Abwässer werden gründlich geklärt.)

d) Urheber/Ursache soll nicht genannt werden. (Die Belegschaft wurde ausgesperrt.)

Die Fälle a) und b) sind grundsätzlich evident und bedürfen keiner tiefergehenden Diskussion. Fall c) ist vor allem in besonderen Textsorten und -domänen vertreten: In der wissenschaftlichen und technischen Fach- oder der Rechts- und Verwaltungssprache ist ein häufiger Gebrauch des Passivs etabliert, da Passivformen der „sprachlichen Objektivierungsintention“ (Köller 1997: 106) dieser Textsorten besonders dienlich sind: Wissenschaftliche Fakten sollen möglichst unabhängig von den Akteuren dargestellt werden, Gesetzestexte größtmögliche Allgemeinheit erlangen. Das Passiv dient hier auch zur Fokussierung auf die wesentliche Information einer Aussage: Bei einem Verbot wie Ab dem 1.1.2022 wird das Töten von geschlüpften Eintagsküken verboten (Bundesregierung 2021) wird durch die Verwendung des Passivs der Fokus auf den Inhalt des Verbots als solches gerichtet, denn es ist „nicht in erster Linie interessant, wer [etwas] verboten hat, sondern daß es verboten ist“ (Köller 1997: 107) – auch wenn der Urheber eines Verbots mit Blick auf Geltungsansprüche und Legitimierung nie völlig uninteressant ist.

Die bisher genannten Verwendungsweisen des Passivs sind weitgehend ,unverdächtig‘. Mit Blick auf strategische Kommunikation ist insbesondere Fall d) von Interesse – dann stets verbunden mit der Frage, warum Urheber/Ursache in einer bestimmten Situation nicht genannt werden sollen. Durch die Ausblendung des Agens können beispielsweise „die jeweils Verantwortlichen […] im Schutz der Anonymität belassen“ werden (Köller 1997: 107). Ein Beispiel ist der Satz Wo gearbeitet wird, werden Fehler gemacht, den der ehemalige Bild-Chefredakteur Kai Diekmann auffallend regelmäßig verwendet hat (vgl. Niggemeier 2012). Das Eingeständnis bleibt vage: Wer Fehler gemacht hat, wer verantwortlich ist, wird nicht genannt. Ähnlich verhält es sich mit der folgenden Aussage des CDU-Politikers Norbert Röttgen zu möglichen Vorzeichen des russischen Krieges in der Ukraine: Es wurde vielmehr entschieden, dass man es nicht sehen wollte (FAZ 2022). Auch hier werden die verantwortlichen Personen nicht genannt, wodurch sie etwa für Kritik nicht unmittelbar greifbar sind.

Durch den Perspektivwechsel weg vom Handelnden hin zum Sachverhalt kann der Eindruck einer nicht beeinflussbaren (alternativlosen) Sachzwanglogik entstehen: So legt der Diekmann’sche Sinnspruch die Lesart als generelle, akteursunabhängige Regel nahe; Röttgens Diktum fokussiert die Perspektive eines bloßen Rezipienten der betreffenden Entscheidungen, die mit Ágel (2017, s.o.) nicht als Handlungen, sondern als (ungesteuerte) Vorgänge erscheinen. Wohin die Verwendung solcher Sprachformen schließlich führen kann, hat von Polenz dargestellt und damit zugleich Gründe geliefert, den strategischen Gebrauch des Passivs kritisch zu betrachten:

„Wenn man in einem Text durch systematische Anwendung solcher Sprachmittel […] es dahin bringt, daß der Prozeß des Zustandekommens von Verfassung und Gesetzen so erscheint, als habe er mit menschlichem Handeln nichts zu tun, dann kann dieses Stilmittel der Übertragung und Verschiebung auch eine semantische Wirkung haben: daß viele Leser gar nicht mehr auf den Gedanken kommen, daß Politik auch die Möglichkeit enthält, solche historischen Systeme wie Verfassungen und Gesetze bei mehrheitlichem Bedarf auf legalem Wege infragezustellen und gegebenenfalls zu ändern.“ (Polenz 2008: 191)

Festzuhalten ist, dass Passivierungen einen Perspektivwechsel eröffnen, der insbesondere in objektiv ausgerichteten und möglichst allgemeingültigen Texten seine Berechtigung hat. Der Fokus weg vom Agens hin zum Patiens kann aber ebenso zur Verschleierung der handelnden Person(en) genutzt werden. Diese beiden Seiten des Passivs zu kennen und einordnen zu können, bietet Leser:innen eine Chance, sich ein differenzierteres Bild über die kommunikativen Hintergründe von Passivierungen zu machen.

Beispiele

Passivierung wird häufig in der politischen Kommunikation angewandt und kritisiert (vgl. etwa Zifonun 1993, Haase 2015). Die folgenden Beispiele zeigen mögliche strategische Verwendungen des Passivs:

(1) In ihrer Rücknahme des Ostershutdowns während der Covid-19-Pandemie verwendet die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel bereits früh das Passiv:

Ich habe mich zu diesem kurzen Pressetermin entschlossen, weil ich heute Vormittag entschieden habe, die notwendigen Verordnungen für die am Montag vereinbarte zusätzliche Osterruhe, also die Ruhetage am Gründonnerstag und Karsamstag, nicht auf den Weg zu bringen, sondern sie zu stoppen.

Um es klipp und klar zu sagen: Die Idee eines Ostershutdowns war mit bester Absicht entworfen worden; denn wir müssen es unbedingt schaffen, die dritte Welle der Pandemie zu bremsen und umzukehren. (Bundesregierung 2021)

Während Merkel in den ersten Sätzen in aktivischen Konstruktionen klar als Akteurin auftritt (ich habe mich entschlossen; weil ich […] entschieden habe), die die Regelungen für den geplanten Ostershutdown gestoppt hat, schwenkt sie im Anschluss in das Passiv (Die Idee […] war entworfen worden): Wer die Idee des Ostershutdowns entworfen hat, wird nicht gesagt. Da es sich hier um die Zurücknahme der Idee handelt, kann die passive Formulierung auch als Versuch gesehen werden, die an der Planung Beteiligten vor (aufgrund der Sachlage zweifellos erwartbarer) Kritik zu schützen. Interessant ist auch das wir im folgenden kausal angeschlossenen Satz: Es differenziert zunächst die eigenmächtig handelnde Kanzlerin (ich), die den Shutdown stoppt, von dem Kollektiv (wir), das ihn geplant hat (zum „Merkel-Wir“ vgl. Haase 2015: 81–83).

(2) Diese Strategie setzt sich auch im weiteren Verlauf des Pressestatements fort:

Um auch ein Zweites klipp und klar zu sagen: Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler; denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung – qua Amt ist das so –, also auch für die am Montag getroffene Entscheidung zur sogenannten Osterruhe. […] Ein Fehler muss als Fehler benannt werden, und vor allem muss er korrigiert werden – und wenn möglich, hat das noch rechtzeitig zu geschehen. (Bundesregierung 2021)

Auch hier beginnt Merkel von einem klaren Bezug zu ihrer Person durch die Verwendung von Pronomina in der ersten Person (mein Fehler; ich trage die Verantwortung), wenn es aber um die Konsequenzen geht, verwendet sie eine generisch zu verstehende Formulierung im Passiv (benannt werden, korrigiert werden). Damit lässt sie offen, wer nun für die Korrektur des Fehlers verantwortlich ist, und legt den Fokus auf den Umgang mit Fehlern im Allgemeinen: Der Grundsatz, dass ein Fehler als solcher benannt und korrigiert werden muss, gilt unabhängig von der aktuellen Situation.

Literatur

Zum Weiterlesen

- Ágel, Vilmos (2017): Grammatische Textanalyse. Textglieder, Satzglieder, Wortgruppenglieder. Berlin; Boston: de Gruyter.

- Köller, Wilhelm (1997): Funktionaler Grammatikunterricht. Tempus, Genus, Modus: wozu wurde das erfunden? Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Zitierte Literatur

- Ágel, Vilmos (2017): Grammatische Textanalyse. Textglieder, Satzglieder, Wortgruppenglieder. Berlin; Boston: de Gruyter.

- Bundesregierung (2021): Kükentöten wird verboten. Online unter: https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw20-de-kuekentoeten-840242 ; Zugriff: 24.03.2023.

- Bundesregierung (2021): Pressestatement von Bundeskanzlerin Merkel nach der Videokonferenz mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder. Online unter: https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/pressestatement-von-bundeskanzlerin-merkel-nach-der-videokonferenz-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-1881130 ; Zugriff: 24.03.2023.

- Diewald, Gabriele (2010): Grammatik und Manipulation. In: Habermann, Mechthild (Hrsg.): Grammatik wozu? Vom Nutzen des Grammatikwissens in Alltag und Schule. Mannheim; Zürich: Dudenverlag, S. 264–285.

- Duden (2016): Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch. Berlin: Dudenverlag.

- Eisenberg, Peter (2020): Grundriss der deutschen Grammatik. Der Satz. Berlin: J. B. Metzler.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (2022): Schäuble gesteht Fehler und kritisiert Merkel. Online unter: https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/russlandpolitik-der-cdu-schaeuble-kritisiert-merkel-18471454.html ; Zugriff: 24.03.2023. - Haase, Martin (2015): ‚Nebelsprech‘. Sprechen in der parlamentarischen Demokratie. In: Linguistik Online, Heft 4, Jg. 73, S. 73–87.

- Heidolph, Karl E.; Flämig, Walter; Motsch, Wolfgang (1984): Grundzüge einer deutschen Grammatik. Berlin: Akademie-Verlag.

- Leiss, Elisabeth (1992): Die Verbalkategorien des Deutschen. Ein Beitrag zur Theorie der sprachlichen Kategorisierung. Berlin; New York: de Gruyter.

- Köller, Wilhelm (1997): Funktionaler Grammatikunterricht. Tempus, Genus, Modus: wozu wurde das erfunden? Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

- Polenz, Peter von (2008): Deutsche Satzsemantik. Grundbegriffe des Zwischen-den-Zeilen-Lesens. Berlin: de Gruyter.

- Stefan Niggemeier (2012): Wo Kai Diekmann arbeitet, werden Fehler gemacht. Online unter: http://www.stefan-niggemeier.de/blog/13553/wo-kai-diekmann-arbeitet-werden-fehler-gemacht/ ; Zugriff: 24.03.2023.

- Süddeutsche Zeitung (2011): „Kein Plagiat“. Online unter: https://www.sueddeutsche.de/politik/stellungnahme-von-guttenberg-kein-plagiat-die-erklaerung-im-wortlaut-1.1061952 2022 ; Zugriff: 24.03.2023.

- Trost, Igor (2018): Modalpassivische Konstruktionen und deren Funktion in Regierungserklärungen der deutschen Bundesregierungen. In: Fábián, Annamária; Trost, Igor (Hrsg.): Sprachgebrauch in der Politik. Grammatische, lexikalische, pragmatische, kulturelle und dialektologische Perspektiven. Berlin; Boston: de Gruyter, S. 55–76.

- Wilde, Michael (2016): Deagentivierung. In: Schierholz, Stefan (Hrsg.): Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft (WSK) Online. Berlin; Boston: de Gruyter.

- Zifonun, Gisela (1993): Sprachkritische Momente in der Grammatik. In: Heringer, Hans Jürgen et al. (Hrsg.): Sprachgeschichte und Sprachkritik. Berlin; New York: de Gruyter, S. 266–290.

Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: Agens und Patiens im Aktiv und Passiv (eigene Darstellung).

Zitiervorschlag

Albers, Marius; Gerwinski, Carolin; Winkel, Pia (2023): Passivierung. In: Diskursmonitor. Glossar zur strategischen Kommunikation in öffentlichen Diskursen. Hg. von der Forschungsgruppe Diskursmonitor und Diskursintervention. Veröffentlicht am 14.04.2023. Online unter: https://diskursmonitor.de/glossar/passivierung.

DiskursGlossar

Grundbegriffe

Hegemonie

Wie der britische Politikwissenschaftler Perry Anderson 2018 in einer umfassenden, historisch weit ausgreifenden Studie zum Gebrauch des Begriffs Hegemonie und seinen Konjunkturen beschreibt, liegen die historischen Wurzeln des Begriffs im Griechischen, als Bezeichnung für Führung (eines Staatswesens) mit Anteilen von Konsens.

Diskurskompetenz

Im engeren, linguistischen Sinn bezeichnet Diskurskompetenz die individuelle sprachlich-kommunikative Fähigkeit, längere zusammenhängende sprachliche Äußerungen wie Erzählungen, Erklärungen, Argumentationen zu formulieren und zu verstehen.

Agenda Setting

Rassistisch motivierte Gewalt, Zerstörung des Regenwaldes, Gender pay gap: Damit politische Institutionen solche Probleme bearbeiten, müssen sie erst als Probleme erkannt und auf die politische Tagesordnung (Agenda) gesetzt werden. Agenda Setting wird in Kommunikations- und Politikwissenschaft als eine Form strategischer Kommunikation beschrieben, mithilfe derer Themen öffentlich Gehör verschafft und politischer Druck erzeugt werden kann.

Medien

Die Begriffe Medien/Massenmedien bezeichnen diverse Mittel zur Verbreitung von Informationen und Unterhaltung sowie von Bildungsinhalten. Medien schaffen damit eine wesentliche Grundlage für Meinungsbildung und Meinungsaustausch.

Macht

Macht ist die Fähigkeit, Verhalten oder Denken von Personen zu beeinflussen. Sie ist Bestandteil sozialer Beziehungen, ist an Kommunikation gebunden und konkretisiert sich situationsabhängig. Alle expliziten und impliziten Regeln, Normen, Kräfteverhältnisse und Wissensformationen können aus diskursanalytischer Perspektive als Machtstrukturen verstanden werden, die Einfluss auf Wahrheitsansprüche und (Sprach)Handlungen in einer Gesellschaft oder Gruppe nehmen.

Normalismus

Normalismus ist der zentrale Fachbegriff für die Diskurstheorie des Literaturwissenschaftlers Jürgen Link. Die Normalismus-Theorie fragt danach, wie sich Vorstellungen von ‚Normalität‘ und ‚Anormalität‘ als Leit- und Ordnungskategorien moderner Gesellschaften herausgebildet haben.

Wissen

Kollektives Wissen von sozialen Gruppen ist sowohl Voraussetzung als auch Ziel strategischer Kommunikation in öffentlichen Diskursen. Es wird geprägt durch individuelle Erfahrung, aber auch in Diskursgemeinschaften kommunikativ geteilt – vor allem im Elternhaus, in Peergroups und Bildungseinrichtungen sowie durch Medienkonsum.

Werbung

Werbung ist ein Kommunikationsinstrument von Unternehmen, das der Positionierung im Markt dient und je nach Situation des Unternehmens auf Einführung, Erhalt oder Ausbau von Marktanteilen und damit letztlich auf ökonomischen Gewinn abzielt.

Mediale Kontrolle

Medien werden vielfältig zur Durchsetzung von Macht verwendet. So in der Zensur, wenn eine politische Selektion des Sagbaren und des Unsagbaren stattfindet; in der Propaganda, wenn eine Bevölkerung von den Ansichten oder wenigstens der Macht einer bestimmten Gruppe überzeugt werden soll; oder in der Überwachung, die unerwünschtes Verhalten nicht nur beobachten, sondern unwahrscheinlich machen soll.

Freund- und Feind-Begriffe

Freund-, Gegner- und Feindbegriffe sind Teil der Politischen Kommunikation. Sie bilden die Pole eines breiten Spektrums von kommunikativen Zeichen, mit denen politische Akteure sich selbst und ihre politischen Gegner im Kampf um beschränkte Ressourcen auf dem diskursiven Schlachtfeld positionieren.

Techniken

Redenschreiben

Wer Reden schreibt, bereitet die schriftliche Fassung von Reden vor, die bei besonderen Anlässen gehalten werden und bei denen es auf einen ausgearbeiteten Vortrag ankommt.

Offener Brief

Bei einem offenen Brief handelt es sich um eine strategische Praktik, die genutzt wird, um Anliegen einer Person oder Gruppe öffentlich sichtbar zu machen. Die Texte, die als offene Briefe bezeichnet werden, richten sich an eine Person oder Institution und werden über Medien veröffentlicht.

Kommunikationsverweigerung

Unter dem Begriff Kommunikationsverweigerung lässt sich ein Bündel von Praktiken und Strategien fassen, die den kommunikativen Austausch zu erschweren oder zu verhindern suchen.

Flugblatt

Unter Flugblättern versteht man einseitige Druckerzeugnisse, die ursprünglich meist illustriert waren. Eng verwandt sind die mehrseitigen Flugschriften. Während Flugschriften und Flugblätter heute kostenlos verteilt werden oder zur Mitnahme ausliegen, wurden sie in der Frühen Neuzeit zunächst als Handelswaren verkauft und gingen so als frühe Massenmedien den Zeitungen voraus.

Aufopferungs-Topos

Als Aufopferungs-Topos wird in der Diskursforschung ein Argumentationsmuster bezeichnet, das zwei strategische Funktionen erfüllen kann: einerseits kann es dazu dienen, mit der Behauptung eines besonderen Ressourceneinsatzes (z.B. Einsatz von Geld, Zeit oder emotionaler Belastung) einen hohen Achtungswert für eine Person, eine Sache bzw. für ein Ziel zu plausibilisieren. Andererseits können Akteure besondere Privilegien (wie z.B. Wertschätzung, Entscheidungsbefugnisse und Mitspracherechte) reklamieren, wenn sie sich für eine bereits in der sozialen Bezugsgruppe hochgeschätzte Sache engagieren.

Opfer-Topos

Als Opfer-Topos bezeichnet man eine diskursive Argumentationsstrategie, bei der sich Akteure als ‚Opfer‘ gesellschaftlicher Urteilsbildung inszenieren und damit eigene Interessen – vor allem Aufmerksamkeit und Berücksichtigung von Bedürfnissen – geltend zu machen versuchen.

Analogie-Topos

Der Analogie-Topos zählt zu den allgemeinen bzw. kontextabstrakten Argumentationsmustern, die genutzt werden können, um für oder gegen eine Position zu argumentieren. Analogie-Topoi werden von verschiedenen Akteuren und Akteursgruppen strategisch eingesetzt, um eine zustimmende Haltung bei den Zielgruppen zu bewirken.

Topos der düsteren Zukunftsprognose

Der Topos der düsteren Zukunftsprognose beschreibt ein Argumentationsmuster, bei dem eine negative, dystopische Zukunft prognostiziert wird. Dabei wird auf die drohenden Folgen einer Krise oder einer allgemeinen Gefahr verwiesen, aus der eine negative Zukunft bei falschem Handeln resultieren wird.

Negativpreis

Ein Negativpreis ist eine Auszeichnung an Personen oder Organisationen (meist Unternehmen), die sich oder ihre Produkte positiv darstellen und vermarkten, ihre Versprechen aus Sicht des Preisverleihers allerdings nicht einhalten. Dabei dient der Preis durch seine Vergabe vor allem dem Zweck, Aufmerksamkeit zu erregen, mediale Präsenz auf ein Thema zu lenken und den Preisträger in seinem moralischen Image zu beschädigen.

Be-/Überlastungs-Topos

Der Be-/Überlastungstopos ist ein Argumentationsmuster, das vorwiegend in der politischen Kommunikation eingesetzt wird. Als zu vermeidende Konsequenz einer konkreten Situation wird mit dem Be-/Überlastungstopos ein Be- bzw. Überlastungs-Szenario skizziert.

Schlagwörter

Verfassung

Die Verfassung eines Landes (in Deutschland das Grundgesetz von 1949) steht für die höchste und letzte normative und Legitimität setzende Instanz einer staatlichen Rechtsordnung. In der offiziellen Version demokratischer Selbstbeschreibung ist es das Volk selbst, das sich in einem rituellen Gründungsakt eine Verfassung gibt.

Toxizität / das Toxische

Es ist nicht immer ganz eindeutig bestimmbar, was gemeint wird, wenn etwas als toxisch bezeichnet wird. Zeigen lässt sich zwar, dass sich die Bedeutung von ‚giftig‘ hin zu ‚schädlich‘ erweitert hat, doch die Umstände, unter denen etwas für jemanden toxisch, d. h. schädlich ist, müssen aus der diskursiven Situation heraus erschlossen werden.

Zivilgesellschaft

Im gegenwärtigen deutschen Sprachgebrauch werden so heterogene Organisationen, Bewegungen und Initiativen wie ADAC und Gewerkschaften, Trachtenvereine und Verbraucherschutzorganisationen, Umweltorganisationen und religiöse Gemeinschaften zur Zivilgesellschaft gezählt.

Demokratie

Der Ausdruck Demokratie dient häufig zur Bezeichnung einer (parlamentarischen) Staatsform und suggeriert die mögliche Beteiligung aller an den Öffentlichen Angelegenheiten. Dabei ist seine Bedeutung weniger eindeutig als es den Anschein hat.

Plagiat/Plagiarismus

Plagiarismus ist ein Begriff, der sich im öffentlichen Diskurs gegen Personen oder Produkte richten kann, um diese in zuweilen skandalisierender Absicht einer Praxis unerlaubter intermedialer Bezugnahme zu bezichtigen. Die Illegitimität dieser Praxis wird oft mit vermeintlichen moralischen Verfehlungen in Verbindung gebracht.

Fake News

Fake News wird als Schlagwort im Kampf um Macht und Deutungshoheit in politischen Auseinandersetzungen verwendet, in denen sich die jeweiligen politischen Gegenspieler und ihre Anhänger wechselseitig der Lüge und der Verbreitung von Falschnachrichten zum Zweck der Manipulation der öffentlichen Meinung und der Bevölkerung bezichtigen.

Lügenpresse

Der Ausdruck Lügenpresse ist ein politisch instrumentalisierter „Schlachtruf“ oder „Kampfbegriff“ gegen etablierte und traditionelle Medien. Dabei wird häufig nicht einzelnen Medien-Akteuren, sondern der gesamten Medienbranche vorgeworfen, gezielt die Unwahrheit zu publizieren.

Antisemitismus

Mit Antisemitismus werden gemeinhin alle jene Phänomene bezeichnet, die sich gegen das Judentum oder gegen Jüdinnen*Juden als Jüdinnen*Juden richten. Die entsprechenden Erscheinungen reichen von der bloßen Distanzierung und Behauptung jüdischer Andersartigkeit, über vollständig ausgearbeitete Weltbilder, die Jüdinnen*Juden für sämtliche Probleme verantwortlich machen, bis hin zu massiven Ausgrenzungs-, Verfolgungs- und Gewaltpraktiken.

Grammatiknazi / Grammar Nazi

Das überwiegend negativ konnotierte Schlagwort Grammatiknazi – als Übersetzung von engl. grammar nazi – wird zur Benennung von Personen verwendet, die meist in eher informellen Kontexten der öffentlichen Internetkommunikation (u. a. in Foren, Kommentarbereichen auf Nachrichtenportalen, sozialen Netzwerken) ungefragt Sprachkritik an den Äußerungen anderer (häufig fremder) Kommunikationsteilnehmer*innen üben.

Respekt

Respekt oder respektvolles Verhalten wird eingefordert für die Eigengruppe (bzw. von der Eigengruppe), für wirklich oder vermeintlich diskriminierte Gruppen, für abweichende Meinungen. Mitgemeint ist bei der Forderung nach Respekt meist eine positiv bewertete Szene der (sozialen, kulturellen, ethnischen, sexuellen etc.) Vielfalt/Diversität.

Verschiebungen

Versicherheitlichung

In akademischen Kontexten wird Versicherheitlichung in Abgrenzung zu einem naiv-realistischen Sicherheitsverständnis verwendet. Dieses betrachtet Sicherheit als einen universell erstrebenswerten und objektiv feststellbaren Zustand, dessen Abwesenheit auf das Handeln von Akteuren zurückzuführen ist, die feindselig, kriminell, unverantwortlich oder zumindest fahrlässig agieren.

Ökonomisierung

Ökonomisierung wird in gegenwärtigen Diskursen in der Regel zur Bezeichnung von Prozessen verwendet, in denen die spezifisch wirtschaftlichen Funktions-Elemente wie Markt, Wettbewerb/Konkurrenz, Kosten-Nutzen-Kalküle, Effizienz, Gewinnorientierung in Bereiche übertragen werden, die zuvor teilweise oder ganz nach anderen Leitkriterien ausgerichtet waren

Moralisierung

Moralisierung verlagert Macht- und Interessenkonflikte in die Sphäre der Kommunikation von Achtung / Missachtung. Sie reduziert Ambivalenz zugunsten einer Polarisierung von gut und böse.

Konstellationen

Skandal

Die Diskurskonstellation des Skandals zeichnet sich durch eine in den Medien aufgegriffene (bzw. durch sie erst hervorgerufene) empörte Reaktion eines erheblichen Teils der Bevölkerung auf einen tatsächlichen oder vermeintlichen Missstand aus. Die schuldhafte Verursachung dieses Missstandes wird dabei einem gesellschaftlichen Akteur zugeschrieben, dessen Handeln als ‚unmoralisch‘ gedeutet wird.

DiskursReview

Review-Artikel

Tagung 2025: „Das geht zu weit!“ Sprachlich-kommunikative Strategien der Legitimierung und Delegitimierung von Protest in öffentlichen, medialen und politischen Diskursen

„Das geht zu weit!“ Sprachlich-kommunikative Strategien der Legitimierung undDelegitimierung von Protest in öffentlichen, medialen und politischen Diskursen Tagung der Forschungsgruppe Diskursmonitor Tagung: 04. bis 5. Juni 2025 | Ort: Freie Universität...

„Remigration“ – Ein Riss im Schleier der Vagheit. Diskursive Strategien rund um das Remigrationskonzept und die Correctiv-Recherchen

Die am 10. Januar veröffentlichte Correctiv-Recherche über ein rechtes Vernetzungstreffen in Potsdam sorgte für erhebliche öffentliche Aufmerksamkeit und die größten Demonstrationen gegen Rechtsaußen seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Im Fokus der Kritik…

Neue Beiträge Zur Diskursforschung 2023

Mit Beginn des Wintersemesters laden die Forschungsgruppen CoSoDi und Diskursmonitor sowie die Akademie diskursiv ein zur Vortragsreihe Neue Beiträge Zur Diskursforschung. Als interdisziplinäres Forschungsfeld bietet die Diskursforschung eine Vielzahl an...

Tagung: Zur Politisierung des Alltags – Strategische Kommunikation in öffentlichen Diskursen (01.–03.02.2023)

Die (krisenbedingt verschärfte) Politisierung der Alltagsdiskurse stehen im Zentrum der hier geplanten Tagung. Antworten auf folgende Leitfragen sollen dabei diskutiert werden: Was sind die sozialen, medial-räumlichen und sprachlichen Konstitutionsbedingungen…

Tagung: Diskursintervention (31.01.2019–01.02.2019)

Welchen Beitrag kann (bzw. muss) die Diskursforschung zur Kultivierung öffentlicher Diskurse leisten? Was kann ein transparenter, normativer Maßstab zur Bewertung sozialer und gesellschaftlicher Diskursverhältnisse sein?

Was ist ein Volk?

Dass „Volk“ ein höchst schillernder und vielschichtiger politischer Leitbegriff der vergangenen Jahrhunderte gewesen ist (und nach wie vor ist), kann man schon daran erkennen, dass der Eintrag „Volk, Nation“ in Brunner, Conze & Kosellecks großem Nachschlagwerk zur politischen Begriffsgeschichte mehr als 300 Seiten umfasst.

Antitotalitär? Antiextremistisch? Wehrhaft!

Im Herbst 2022 veranstalteten die Sender des Deutschlandradios eine Kampagne mit Hörerbeteiligung zur Auswahl eines Themas, mit dem sich ihre sogenannte „Denkfabrik“ über das kommende Jahr intensiv beschäftigen solle. Fünf Themen standen zur Auswahl, „wehrhafte Demokratie“ wurde gewählt, wenig überraschend angesichts des andauernden Krieges in der Ukraine…

Über einige Neuzugänge im (täglich wachsenden) Repertoire bellizistischer Kampf- und Kontaminationsbegriffe

[1] Was haben die Ausdrücke »Eskalationsphobie«, »Friedensmeute« und »Lumpenpazifismus« gemeinsam? Nun, zuerst einmal den Umstand, dass alle drei verdienstvolle Neuprägungen unserer medio-politischen Klasse sind…

Schlaglichter des Kriegsdiskurses: eine kleine Inventarauswahl zum öffentlichen Sprachgebrauch im Frühjahr 2022

Spätestens seit dem Angriff und Einmarsch Russlands in der Ukraine dominiert der Krieg auch die bundesdeutschen Debatten und schlägt sich im Sprachgebrauch nieder: diskursprägende Wortfelder, Schlagwörter, Topoi…

Die Unordnung des Diskurses? Thesen zur semantischen Desorientierung in der gegenwärtigen medio-politischen Öffentlichkeit

Disclaimer I: Die nachfolgenden Zeilen sind das Zwischenergebnis kontinuierlicher gemeinsamer Beobachtungen und Diskussionen in der „Forschungsgruppe Diskursmonitor und Diskursintervention“ zu Debatten in Presse, Politik und sozialen Medien. Auch wenn diese Beobachtungen fachlich orientiert sind, liegen ihnen bisher keine systematischen Datenanalysen zugrunde.